Agrandissement : Illustration 1

Artiste, réalisatrice, conteuse, chercheuse, traductrice, Katia Kameli (née en 1973 à Clermont-Ferrand, vit et travaille à Paris) interroge la façon dont les histoires se construisent en explorant le flux des images et des récits. De père algérien et de mère française, l’artiste passe son enfance et son adolescence à effectuer de très nombreux aller-retours entre les deux pays, les deux continents. Elle travaille sur cet entre-deux comme point de jonction, là où les identités hybridées échappent à toute assignation. Elle se fait ainsi passeuse entre différents territoires, réconciliant les cultures dont elle souligne le mouvement permanent. Diplômée de l’École nationale supérieure d’art de Bourges, Katia Kameli découpe son travail en chapitres, ce qui lui laisse la possibilité de retourner plus tard à ses enquêtes à la faveur d’éléments nouveaux ou d’une autre approche, rendant ses sujets d’études inépuisables : « Lorsque j’aborde un sujet, je ne le clos pas. Il n’y a pas d’épuisement du sujet parce que je peux toujours le requestionner, l’aborder avec un point de vue et un positionnement différents[1] » indique-t-elle, précisant que « tous les sujets sont en mouvement ».

L’Institut des cultures d’Islam (ICI) et Bétonsalon, s’associent pour célébrer son œuvre dense et protéiforme autour d’une exposition commune justement intitulée « Hier revient et je l’entends[2] », la première de cette envergure à Paris. À l’ICI, un volet rétrospectif – qui n’a pas vocation à être exhaustif pour autant – commence dès sa sortie des Beaux-arts et traverse vingt ans de création. Il permet d’appréhender, sans doute pour la première fois, la production de l’artiste dans son ensemble, d’en avoir une vision globale. De l’autre côté de la Seine, Bétonsalon accueille plus spécifiquement le projet du « Roman algérien » en présentant les trois premiers opus. S’appuyant sur le statut de centre d’art et de recherche, l’artiste transforme les espaces en lieux de tournage du quatrième chapitre inspiré par l’écrivaine et cinéaste algérienne Assia Djebar (1936-2015). Ce sont d’ailleurs les mots de cette dernière qui donnent son titre à l’exposition. L’ICI présente quant à lui un chapitre inédit de « Stream of stories » qui prend une nouvelle forme avec la production d’une tapisserie de grand format imaginée en collaboration avec l’artiste Manon Daviet, réalisée à partir d’une fable commune qui est plutôt une morale, un apprentissage pour les princes, l’équivalent d’un manuel scolaire d’aujourd’hui.

Agrandissement : Illustration 2

Un art de la mémoire

À l’ICI, l’exposition s’ouvre sur des travaux de jeunesse qui contiennent déjà en germe les éléments que l’on va retrouver ensuite, tels le rapport au récit, la question de l’image, les différentes formes de narration. « Déjà, le lien entre l’image, le texte, la musique, les questions féministes, politiques, l’entre-deux et la traduction étaient présents[3] ». Alternant images couleurs et noir et blanc, super 8 et numérique, le film « Bledi, un scénario possible » (2004) joue avec les registres temporels et narratifs pour composer un documentaire à caractère autobiographique permettant à l’artiste de poser un regard sur la société algéroise au moment de la fin de la guerre civile, la décennie des années noires (1991-2002). Le film est né d’une frustration, d’images manquantes, de l’impossibilité pour l’artiste de se rendre en Algérie durant cette période. Il préfigure le « Roman algérien ».

Agrandissement : Illustration 3

« Friday » est extrait de la série « Already Installed ». L’image témoigne du travail mené sur les archives photographiques. Elle a été prise sur une plage, dos à la mer. Une famille se tient à l’abri d’un parasol bleu à motifs beiges fermé par l’ajout d’un tissu identique. Elle occupe la partie droite de l’image tandis que sur la partie gauche s’est fixé un groupe de jeunes hommes. Tous sont installés sur la plage un vendredi après-midi, jour chômé dans le monde musulman. A l’arrière-plan, une imposante maison coloniale tombe littéralement en ruine. C’est sur elle que le cliché apparait centré. Dans cette photographie de bord de mer, de prime abord anecdotique, se télescopent plusieurs moments de l’histoire récente de l’Algérie. Le peuple vainqueur et souverain ne se tient pas seulement devant le pouvoir colonial effondré, anachronique depuis l’indépendance, ou un pouvoir postcolonial désormais en déliquescence, il lui tourne le dos.

Agrandissement : Illustration 4

« The Storyteller » est, à nouveau, un film sur la circulation des récits. Il reprend la figure ancestrale du griot, conteur à la tradition orale. À Marrakech, sur la place Jemaa El Fna, Abderahim Al Azalia a l’habitude de conter des films de Bollywood – le Maghreb diffuse beaucoup de ces films indiens répondant à l’appétit frénétique de la population pour ce genre. Sur l’écran, le film – Dosti de Sayten Bose, classique du genre en noir et blanc – sera raconté depuis le Théâtre royal alors en construction, à l’ossature de béton et à la façade copiée sur celle de l’Opéra Garnier à Paris. La performance impressionnante du conteur répond à la question : comment traduire un film de deux heures trente en douze minutes ? Cette rencontre du cinéma populaire indien et de l’art du conte marocain porte en elle les prémices de « Stream of stories », exploration des origines orientales des Fables de La Fontaine, présenté un peu plus loin.

Agrandissement : Illustration 5

Katia Kameli livre son interprétation du « cantique des oiseaux », immense poème écrit en persan par le poète soufi Farid al-Din Attar en 1177, à travers un ensemble de sculptures, aquarelles, une peinture murale et un film. Socle de la spiritualité soufie, ce récit de voyage initiatique, entrepris sous la houlette de la huppe – symbole de la sagesse –, doit conduire des milliers d’oiseaux à Sîmorgh, oiseau mythique, métaphore du divin. Durant cette traversée, ils vont progressivement se dépouiller de leurs biens. Seuls trente arriveront à destination. Avec ce texte, l’artiste s’intéresse aux traductions de contes. Katia Kameli a une capacité à se mettre en situation de risque en s’engageant dans de nouvelles disciplines et en explorant des nouveaux matériaux. Les aquarelles sont traduites en sculptures de terre cuite qui prennent la forme de quelques-uns des oiseaux du poème, des céramiques musicales puisqu’il s’agit d’instruments de musique dont on entend le chant dans le film. Neuf d’entre eux sont présentés dans l’exposition, composant une œuvre[4] à activer. Le film a été tournée à la Goutte d’Or avec la complicité d’un professeur de flute et de certains de ses élèves du conservatoire du 18ème arrondissement. Il se termine dans les jardins de tout l’univers. L’action est processionnelle, rituelle. Aquarelles et sculptures ont ici à voir avec la naissance et la mémoire du geste, entre art savant et art populaire.

Agrandissement : Illustration 6

Un septième chapitre, inédit, de « Stream of stories », qui explore depuis 2015 les racines extra occidentales des contes à travers les Fables de La Fontaine, est présenté ici en plus des chapitres précédents. Parmi ceux-ci, une vidéo montrant la manière dont a été traduit le Panchatantra en perse puis en arabe dans laquelle les traducteurs s’opposent. La traduction bretonne menée par Daniel Doujet, savoureux professeur de langue bretonne à l’Université de Rennes 2, fait écho à la traduction de la conférence des oiseaux. Une seconde salle abrite une installation dans laquelle Katia Kameli superpose différentes versions du Panchatantra pour voir comment le texte d’origine a dérivé. Un deuxième film montre la comédienne Clara Chabalier, dans le rôle de Borzouhey, médecin et premier traducteur du Panchatantra du Sanskri vers le Pahalvi, retraçant les voyages des Fables de La Fontaine. Réalisé spécifiquement pour l’exposition, le septième chapitre se révèle être une tapisserie illustrant la fable de Jean de La Fontaine « Le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat ». L’artiste remonte le flux des inspirations du poète pour en retracer la genèse jusqu’à sa source, glanant des illustrations en provenance de différents lieux et temps. Celles-ci sont intégrées dans le collage qui construit l’image finale proposant une synthèse des différentes versions de la fable.

Agrandissement : Illustration 7

Vers un nouveau récit de l’histoire

À Bétonsalon, Katia Kameli poursuit son « roman algérien », commencé en 2016 et pensé comme une immersion dans l’histoire algérienne et dans la mémoire des hommes et des femmes à travers une collection d’images et de documents. Dans un quatrième chapitre en cours d’élaboration, elle s’inspire d’Assia Djebar qui en 1977, pour les besoins de son film « La nouba des femmes du mont Chenoua », part à la rencontre demoudjahidates, ces combattantes indépendantistes oubliées. L’artiste prend à la lettre le statut de centre d’art et de recherche et fait de l’institution le lieu de tournage de ce nouvel opus. Avec Assia Djebar, elle porte un regard sur le passé requestionné par le présent à travers la construction d’un récit ou plutôt d’un contre récit. Le projet dans sa globalité, encore en cours et très actuel, est à la croisée d’une enquête cinématographique et d’un projet de recherche : réécrire le roman algérien de manière alternative et par la voix des femmes.

Agrandissement : Illustration 8

Katia Kameli est fascinée par un kiosque clandestin sauvage installé au cœur d’Alger où sont vendues des images anciennes de femmes lascives datant de l’époque coloniale en même temps que des ouvrages de Franz Fanon. Installé face à la banque nationale d’Algérie, le kiosque apparait comme une mosaïque d’image, un mélange iconographique, dans le paysage urbain. Mais qui achète ces images ? Il n’y a pas de touristes à Alger. Quelles sont celles les plus achetées ? Celles manquantes ? Quel récit cela engage ? Ces questionnements sont au centre du premier chapitre. Le second est le fruit d’une rencontre en 2017 avec la philosophe des images Marie-José Mondzain, elle-même née à Alger avant l’indépendance du pays. Ce vrai coup de cœur amical donne à Katia Kameli l’envie de filmer la théoricienne en train de commenter le chapitre précédent. Elle livre un regard très personnel sur cette histoire. Pour Mondzain, l’image est pareille à la peau. Dans le troisième chapitre, les deux femmes partent ensemble en Algérie pour voir ce kiosque de visu. Mais il est fermé. Elles décident alors de partir sur les traces d’autres récits, d’autres histoires – Katia Kameli fait dans ses films une place à l’échec – pour finalement en arriver à une rencontre commune avec Assia Djebar. Katia Kameli se replonge dans le travail de l’autrice décédée en 2018. Des extraits de « La nouba des femmes du mont Chenoua » sont diffusés sur les trois moniteurs installés à même le sol au centre de l’espace d’exposition.

Réalisé en 1977, le film est le premier tourné par une femme algérienne. Il est difficilement trouvable aujourd’hui. Il fait le récit de Lila, architecte de trente ans qui va interroger des femmes à l’ouest d’Alger, à la recherche de combattantes de la libération. Le film évoque la transmission de l’histoire par l’oralité et par les femmes. Chez Assia Djebar, œuvre cinématographique et écrits s’entremêlent, comme chez Katia Kameli.

Agrandissement : Illustration 9

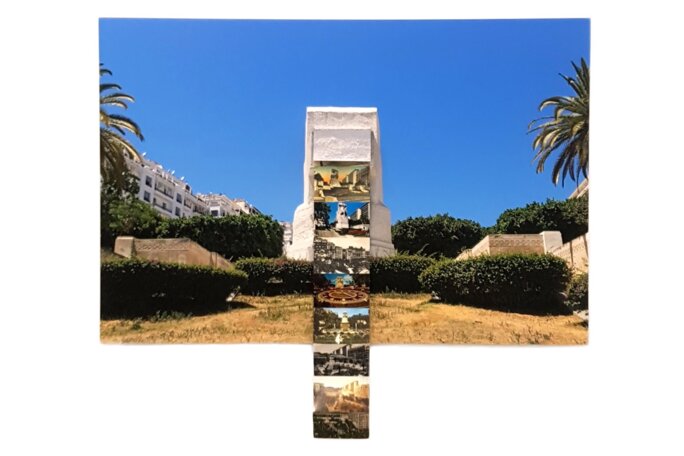

Les trois premiers chapitres achevés du « Roman algérien » composent un film d’une heure et trente minutes. Celui-ci est projeté dans un espace noir, prouesse technique que l’on peut saluer quand on connait le lieu qui est entièrement vitré. L’espace restant est dédié au tournage du quatrième chapitre, aux nombreux entretiens notamment. Comme dans les chapitres précédents, des éléments semblent sortir de l’image pour habiter l’espace à la manière des ikufan[5] de carton-pâte. Précédent la salle noire, « Trou de mémoire » (2018), installation photographique accrochée au mur, est présenté déplié mais aurait très bien pu ne pas l’être. Katia Kamelli laisse ce choix à l’appréciation du commissaire de l’exposition. L’image montre le Grand Pavois que Paul Landovski réalise en 1928 à Alger, un monument aux morts à la mémoire des disparus de la Première Guerre mondiale. Il fait l’objet d’un remaniement en 1978 à la demande du gouvernement qui commissionne l’artiste M’Hamed Issiakhem. Celui-ci représente, en lieu et place du monument le plus emblématique de l’ancienne puissance coloniale, deux mains brisant leurs chaines, symbole de la liberté retrouvée du pays. En 2018, le monument se fissure, laissant apparaitre la sculpture d’origine. Issiakhem, plutôt que de détruire le monument, avait réalisé un coffrage. Katia Kameli augmente la photographie d’un dépliant de reproduction de cartes postales d’époque du Grand Pavois. Le choix de laisser ce dépliant ouvert ou non pose la question du devenir de ces monuments dans l’espace public.

Agrandissement : Illustration 10

À Bétonsalon, la proposition dévoile quelque peu la façon de travailler de l’artiste. « Je pense que l’écriture filmique se rapproche de l’écriture littéraire : on cherche son vocabulaire, sa grammaire. Il y a des premières œuvres, puis d’autres, plus développées, qui s’installent davantage[6] » explique-t-elle à propos de l’évolution de ses films. Passeuse d’histoires pour mieux réconcilier les cultures, Katia Kameli ne peut dissocier sa démarche artistique de son identité plurielle. Elle examine les conditions d’écriture de l’histoire, établit un humanisme commun. « Mon travail noue ces correspondances entre la Grande Histoire et celles subjectives qui nous bercent depuis l’enfance, histoire orales et écrites, contes et légendes[7] » indique-t-elle. Sa pratique pluridisciplinaire, collaborative et en permanence renouvelée, lui permet de construire une œuvre multiple qui se caractérise par une extension du sens et des formes. De la diversité nait l’unité, il y a dans son art une notion profondément rassembleuse. Les œuvres de Katia Kameli sont intrinsèquement liées les unes aux autres. Comme elle l’explique elle-même : « Entre la voix et l’image, il y a un espace d’analyse, de réflexion. L’image est intrinsèquement fixe, d’une certaine manière, je propose de la mettre en mouvement par une polyphonie de récits[8] ». Cette mise en mouvement d’une histoire plurielle compose un contre-récit national dans lequel la voix des femmes sort du domaine domestique pour être entendue dans l’espace public. Une histoire en train de s’écrire en permanence est, par définition, une histoire vivante. Pour Katia Kameli, il n’y a pas de point à l’enquête.

Agrandissement : Illustration 11

[1] « Des histoires sans fin », Entretien avec Katia Kameli par Émilie Renard et Bérénice Saliou, in Journal d’exposition, Bétonsalon centre d’art et de recherche/ Institut des cultures de l’Islam, 2023, p. 14.

[2] Assia Djebar, Femmes d’Alger dans leur appartement, Paris, Éditions des femmes, 1980.

[3] « Des histoires sans fin », op.cit.

[4] Coproduite avec la Criée – Centre d’art contemporain de Rennes.

[5] Vases-récipients de terre crue confectionnés par les femmes que l’on trouve dans les maisons dans la région Kabyle.

[6] « Des histoires sans fin », op.cit.

[7] Alexandra Etienne, « Cœur à cœur Katia Kameli », Cœur et Art, 2019, https://coeuretart.com/language/fr/coeur-a-coeur-katia-kameli-kunsthalle-munster-fr/

[8] « Des histoires sans fin », op.cit.

Agrandissement : Illustration 12

« Katia Kameli. Hier revient et je l'entends » - Commissariat d'Émilie Renard, directrice de Bétonsalon, Stéphanie Chazalon, directrice générale de l'Institut des cultures d'Islam, et Bérénice Saliou, directrice de Documents d'artistes La Réunion. Jusqu'au 16 avril 2023.

Institut des cultures d'Islam

19, rue Léon & 56 rue Stephenson

75 018 Paris

Bétonsalon - Centre d'art et de recherche

9, esplanade Pierre Vidal-Naquet

75 013 Paris

Agrandissement : Illustration 13