Agrandissement : Illustration 1

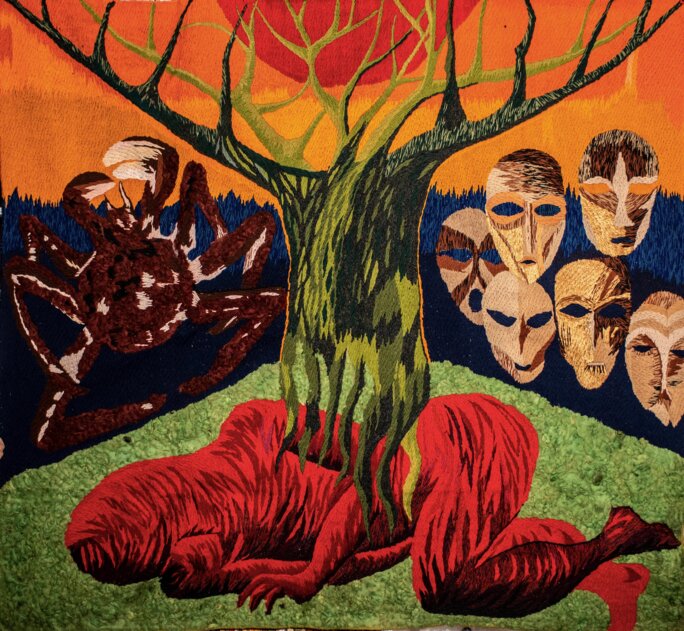

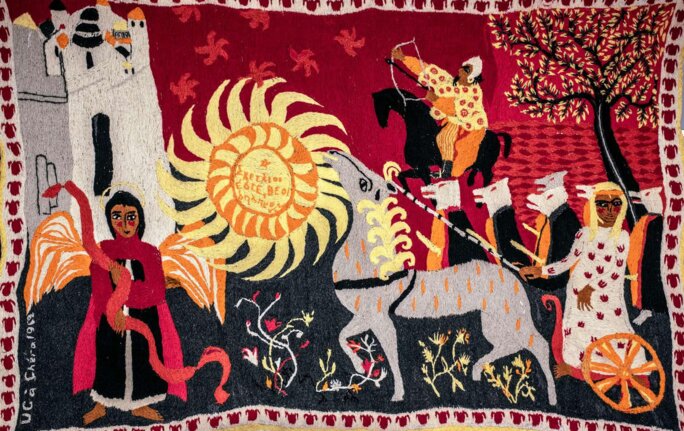

Ulla Margareta Rosen Winbladh Culioli est inconnue du grand public. Disparue en 2011, elle avait auparavant détruit plusieurs de ses œuvres – dont on conserve néanmoins le souvenir pour certaines à travers quelques photographies – qu’elle jugeait trop grandes, trop encombrantes et qui ne semblaient intéresser personne. Elle entasse ce qu’elle n’a pas détruit dans des sacs poubelles qui resteront empilés dans la cave de la rue du Val-de-Grâce où habite sa famille. Cette femme à l’humanisme débordant a inscrit sa pratique artistique prolifique dans une vie faite d’engagements et de convictions, tout au long de laquelle elle ne cessera d’expérimenter et de multiplier les médiums, s’essayant tour à tour au dessin, à la broderie, la peinture, le collage. Entre 1962 et 1985, elle tisse une série de tapisseries qui « s’inscrivent dans cet espace artistique où il faut toujours oser aller à la découverte et à la rencontre d’une modernité encore inconnue[1] » comme l’écrit très justement Yves Sabourin dans le texte accompagnant l’exposition. En amont, elle réalise des toiles de jute brodées et des dessins préparatoires dont quelques-uns ont été conservés. Une grande partie de ces tapisseries sont présentées pour la première fois dans l’exposition monographique « Une vie tissée » que lui consacre actuellement la galerie Odile Ouizeman à Paris.

Agrandissement : Illustration 2

À dire vrai, on sait peu de choses de sa vie. Si elle n’a laissé aucun écrit qui puisse permettre d’esquisser un premier portrait de l’artiste, une première biographie, elle a aussi pris soin de détruire sa correspondance peu de temps avant sa mort. Dans un rare autoportrait daté de 1949, elle se représente en buste, se prenant la tête à deux mains, prête à s’arracher les cheveux, fixant intensément le spectateur, la bouche tordue, les cheveux défaits. Seules quelques taches de couleur rose sur les manches et le col de son habit viennent rehausser l’ensemble. La posture, aussi dramatique que singulière, n’est pas sans rappeler celle du « désespéré », le célèbre autoportrait que Gustave Courbet peint entre 1843 et 1845 et dans lequel il apparait en proie à la détresse, exprimant un sentiment proche de la folie. On retrouve la même expression sur le visage grimaçant d’Ulla Rosen, un mélange de désillusion et de souffrance qui témoigne peut-être déjà de la difficulté à exister en tant qu’artiste quand on est une femme. Sa vie d’épouse et de mère aura souvent raison de sa vie d’artiste. La naissance de jumeaux, puis de sa fille l’année suivante, étiolent un peu plus sa liberté. Elle devra puiser au fond d’elle-même la force nécessaire pour rester debout après le suicide en 1966 de l’un des jumeaux, alors âgés de quatorze ans. Le portrait atteste assurément d’un « parcours extraordinaire fait d’engagement et de douleurs à l’image du siècle dernier qui la vit naître[2] », écrit Odile Ouizeman dans le livret de l’exposition.

Agrandissement : Illustration 3

L’art comme refuge : l’usage d’une autre réalité

Car la vie et l’œuvre d’Ulla Rosen s’apparentent à une traversée du XXème siècle avec son lot de malheurs. Elle est née en 1928 à Stockholm d’une mère ukrainienne, Judith Matilda Rosen, qui fuit en 1920 les violences et la misère sévissant en Europe de l’Est et dans la Russie postrévolutionnaire. Dans sa fuite, elle fait la connaissance d'un homme qui la met enceinte et l'abandonne aussitôt. Elle mettra au monde un garçon, Runë. Peu de temps après, elle fait la connaissance de Albin Peter Winbladh, un veuf plus âgé qu'elle et père d'une petite fille et bientôt mari de Judith et père d'Ulla. Les fréquents séjours de Judith en sanatorium vont conduire au placement de la petite Ulla en famille d’accueil dès l’âge de trois ans. Sa mère décède en 1939. La faim et la saleté sont autant de traumatismes que la petite fille gardera enfouis au plus profond d’elle-même. Son père, qui a fait faillite lors de la crise de 1929, a déjà une fille. Il a aussi reconnu le demi-frère d’Ulla et ne peut assumer financièrement l’éducation de trois enfants. Ulla quitte l’école à onze ans et va trouver dans la lecture et le dessin une façon de poursuivre son éducation, de se construire. Elle a donc toujours eu une pratique du dessin et est déjà suffisamment douée pour remporter un prix à treize ans. Mais elle est contrainte à une activité de femme de ménage. Elle entre au service de plusieurs familles bourgeoises et aristocratiques. Si elle admire le modèle social-démocrate suédois qui s’invente alors et qui inclut notamment la gratuité des soins de santé, elle nourrira toute sa vie une détestation de la bourgeoisie, développant une conscience et un engagement politique qui la conduiront à adhérer au parti communiste en 1948. Elle quittera néanmoins ce dernier en 1956 lorsqu’éclatent les violentes répressions de l’armée soviétique contre le peuple hongrois.

Agrandissement : Illustration 4

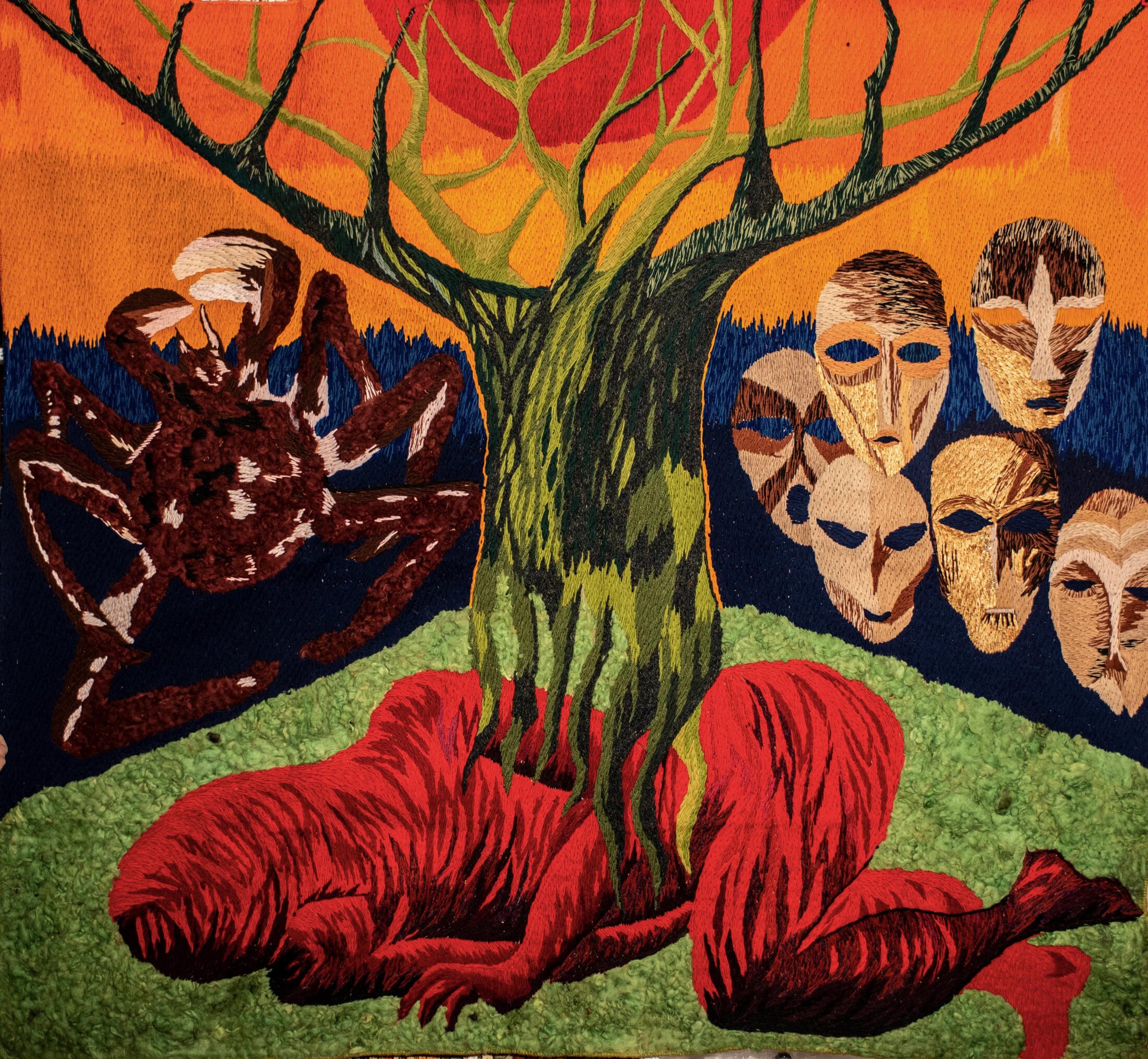

Elle a alors déjà vécu l’indicible et sait de quoi les humains sont capables envers leurs congénères. A quinze ans en 1943, elle ment sur son âge et s’engage auprès de la Croix rouge suédoise qui négocie alors la libération de femmes du camp de Ravensbrück contre des camions dont Himmler a terriblement besoin. Elle assiste aux négociations qui ont lieu devant des fosses communes vomissant des cadavres. Polyglotte, elle parle le suédois, le danois, le norvégien et perfectionne opportunément son allemand. Plus tard, elle apprendra l’anglais lors d’un séjour en Grande-Bretagne. Ulla pardonnera à son frère d’avoir rejoint les jeunesses hitlériennes. Elle développe à ce moment une forme de mysticisme sans dieu et va trouver dans la création plastique un moyen de faire face aux drames cauchemardesques de l’époque, créant autant de contre-mondes peuplés d’un étonnant bestiaire, inventant un langage plastique qui lui est propre. Les scènes narratives, parfois compliquées à comprendre et à interpréter, puisent leur inspiration dans les mythologies grecque et nordique. L’artiste fait du soleil un élément récurrent de son vocabulaire plastique, reprenant « L’homme de Vitruve », aux proportions idéales, inscrit dans un cercle par Leonard de Vinci, dans la tapisserie « L’homme au soleil » où il devient un être hybride dont les mains et les pieds se prolongent en prenant la forme de racines. Les tentures, de très grand format pour la plupart, sont presque toutes réalisées dans la maison de Chera, village de la montagne corse d’où est originaire son mari et où ils passent tous leurs étés. Durant vingt-trois ans, Ulla Rosen va broder une œuvre poético-politique dans laquelle la critique de l’impérialisme américain revient comme un leitmotiv. « L’Archange protégeant la ville assiégée », daté de 1962, n’est autre qu’une « parade guerrière où la théâtralité et la frontalité sont enrichies par quelques illusions de perspective et sont encadrées d’une bordure[3] ». La pièce atteste d’une solide connaissance en histoire de l’art, plus spécifiquement en histoire de la tapisserie. Sur certaines tentures apparaissent directement des mots comme dans « Pour David » (1985), l’une de ses dernières œuvres brodées, réalisée pour son gendre, où aux mots « domination, répression, terreur, fanatisme » s’opposent les mots « concertation, tolérance, diversité, réflexion ».

Agrandissement : Illustration 5

Se perdre dans un filet d’images

« Les travaux d’aiguille, autrement dit la couture, la broderie, la dentelle, la tapisserie et le tricot, font historiquement partie de la vie des femmes[4] » rappelle en 1976 l’historienne de l’art et pionnière de la critique féministe en France Aline Dallier-Popper. L’ambivalence du médium, à la fois figure d’exclusion et de savoir-faire féminins, va être « ressenti comme une forme d'expression contestataire[5] ». Beaucoup d’artistes femmes se sont réapproprié les tâches domestiques auxquelles les femmes sont assignées, en l’occurrence ici le tissage, les détournant pour faire de l’art textile une pratique artistique puissante et politique, passant d’un outil d’oppression à un instrument de libération. Dans la mythologie grecque, chez Homère, le travail tissé de Pénélope est parfaitement improductif et surtout invisible. Elle va faire de cette contrainte un avantage en utilisant les pratiques féminines, tenues en dehors de la politique et du monde des hommes[6], pour élaborer son plan d’action.

Agrandissement : Illustration 6

Autodidacte, Ulla Rosen a composé une œuvre qui jusqu’à aujourd’hui est restée confidentielle, inédite. Si sa production se situe à la limite de l’art brut, elle est guidée par la seule nécessité, le besoin viscéral de créer. Elle n’a jamais été inscrite dans une école d’art, mais elle fréquente à son arrivée à Paris les galeries et les musées, constitue une bibliothèque à base de monographies – Balthus, Honoré Daumier, Nicolas de Staël, Odilon Redon, etc –, de mouvements picturaux – Nabis, Symbolisme, Cavalier bleu – et de la correspondance complète de Van Gogh. Mariée à Antoine Culioli, qu’elle rencontre alors qu’il est encore étudiant et qui deviendra un éminent linguiste, elle fréquente un cercle d’intellectuels composé de Louis Althusser, Maurice Caveing, Julian Ajuriaguerra, René Zazzo... qui ne s’intéressent guère à la création artistique et ne voit en elle que la femme de leur collègue. L’art est un langage, un moyen d’expression, une façon de dire ce qui ne peut l’être avec des mots. Une œuvre n’existe que lorsqu’elle est vue. C’est cette privation du regard de l’autre qui va la conduire à détruire partiellement son œuvre. À partir de 1985, elle se tourne vers une activité de collages qu’elle délaissera ensuite pour l’aquarelle, abandonnant définitivement sa pratique de broderie. Les revendications de l’art textile mais aussi les questions liées à l’écologie politique trouvent un écho patent dans la cinquantaine de tapisseries que l’artiste a réalisées. « Rien n’a été dit sur cette œuvre, tout est à venir » écrit encore Odile Ouizeman dans le livret de l’exposition. L’art d’Ulla Rosen n’a pas fini de livrer ses secrets.

Agrandissement : Illustration 7

[1] Yves Sabourin, Ulla Rosen, ses pulsions brodées (1962-1985), texte accompagnant l’exposition Une vie tissée, du 4 juin au 22 juillet 2022, galerie Odile Ouizeman, Paris.

[2] Odile Ouizeman, in : livret de l’exposition Une vie tissée, du 4 juin au 22 juillet 2022, galerie Odile Ouizeman, Paris.

[3] Yves Sabourin, op. cit.

[4] Aline Dallier-Popper, « Les travaux d'aiguille ». In: Les Cahiers du GRIF, n°12, 1976. Parlez-vous française ? Femmes et langages I. pp. 49-54.

[5] Ibid.

[6] Françoise Frontisi-Ducroux, Ouvrages de dames. Ariane, Hélène, Pénélope..., Seuil, La librairie du XXIe siècle, 2009, 208 p.

« Ulla Rosen. Une vie tissée » - jusqu'au 28 juillet 2022. Du mardi au vendredi de 11h à 13h et de 14h à 19h, le samedi de 11h à 19h.

Galerie Odile Ouizeman

10/12, rue des Coutures Saint-Gervais

75 003 Paris