« Et les mains ? Avec elles nous demandons, nous promettons, appelons, congédions, menaçons, prions, supplions, nions, refusons, interrogeons, admirons, comptons, confessons, nous nous repentons, nous craignons, exprimons de la honte, doutons, instruisons, commandons, incitons, encourageons, jurons, témoignons, accusons, condamnons, absolvons, injurions, méprisons, défions, nous nous fâchons, nous flattons, applaudissons, bénissons, nous nous humilions, nous nous moquons, nous nous réconcilions, nous recommandons, exaltons, fêtons, nous nous réjouissons, nous nous plaignons, nous nous attristons, nous nous décourageons, nous nous désespérons, nous nous étonnons, nous nous écrions, nous nous taisons : et que ne faisons-nous pas, avec une infinie variété rivalisant avec [celle] de la langue ?[1] », Michel de Montaigne.

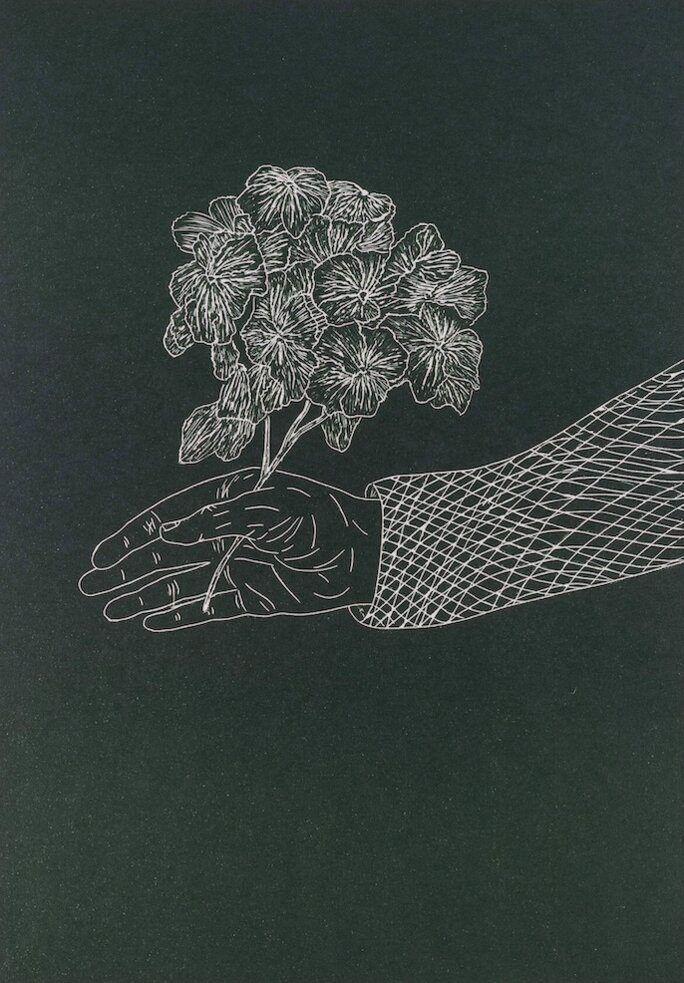

Agrandissement : Illustration 1

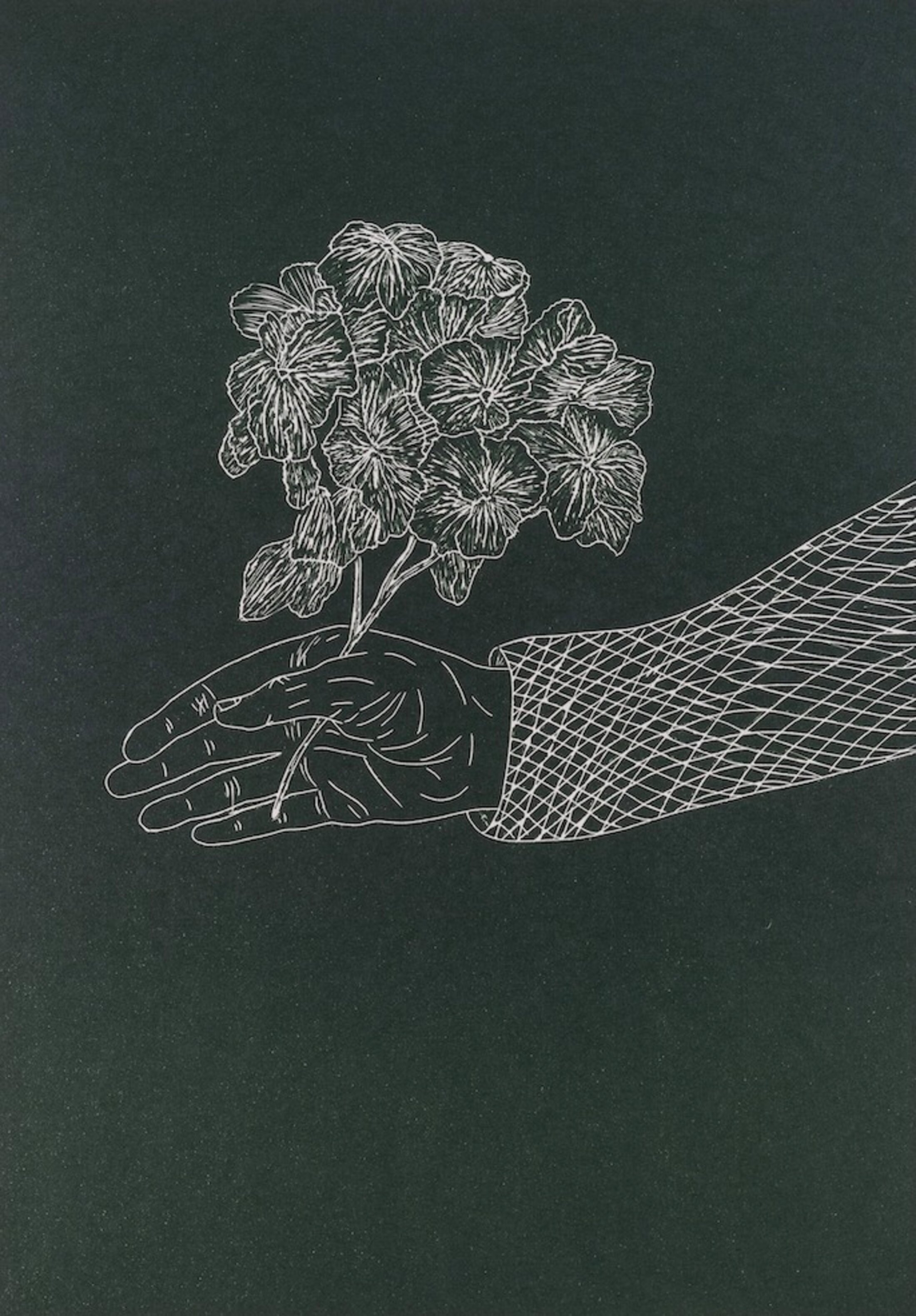

Agrandissement : Illustration 2

« Instrument des instruments » pour Aristote, « la main est la fenêtre ouverte de l’esprit » d’après Emmanuel Kant. De toutes les parties du corps humain, elle est sans doute la plus difficile à représenter. Les collections des musées regorgent d’innombrables dessins préparatoires et études, répétant encore et encore le tracé de la main, exercice témoignant de l’importance accordée à cet organe dans l’histoire de l’art moderne, les artistes multipliant les représentations jusqu’à tenter de s’approcher au plus près de la réalité. Le musée Jenisch à Vevey, en Suisse, a eu la bonne idée de consacrer une exposition à ce motif des mains, ainsi qu’à son envers, les gants, pour en interroger leur fonction symbolique. Voilà plus de vingt ans que Philippe Piguet, commissaire invité de l’exposition, chargé notamment de la programmation depuis 2008 de la Chapelle de la Visitation à Thonon-les-Bains, de l’autre côté du lac, nourrit une réflexion autour de cette thématique, depuis sa rencontre avec le « portrait de Madame Louis Joachim Gaudibert » réalisé par Claude Monet en 1868 et conservé au musée d’Orsay. Durant toutes ces années, il a soigneusement noté les œuvres vues au cours de ses déplacements, construisant peu à peu un corpus d’images de mains tantôt nues, parfois gantées, jouant sur la notion de vu et de caché. La manifestation, sobrement intitulée « La main (et) le gant », relevait donc de l’évidence. À l’ensemble des œuvres pressenties s’ajoutent celles issues des fonds du musée Jenisch. Au total, près de cent-cinquante pièces anciennes, modernes et contemporaines sont réunies pour l’occasion, qu’il s’agisse de dessins, estampes, peintures, sculptures, ou encore d’art vidéo. Présentée au rez-de-chaussée du musée, dans les deux espaces réservés aux expositions temporaires, aménagés de part et d’autre du hall d’entrée, elle se divise en sept sections thématiques, et s’ouvre sur des bras gantés rayés de noir et blanc, imaginés par Ulla von Brandenburg et dont la pose exprime le charme désuet d’une certaine sensualité.

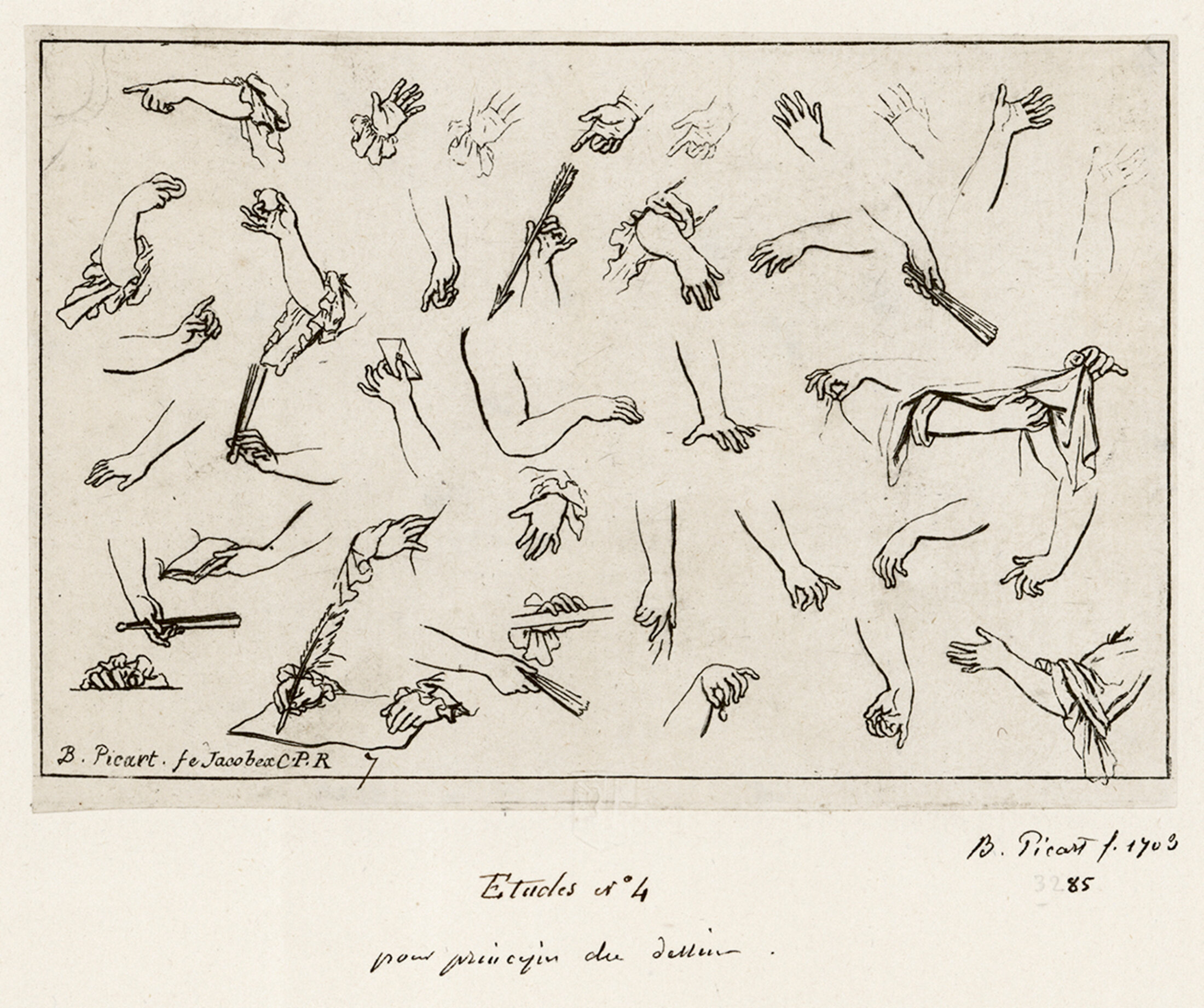

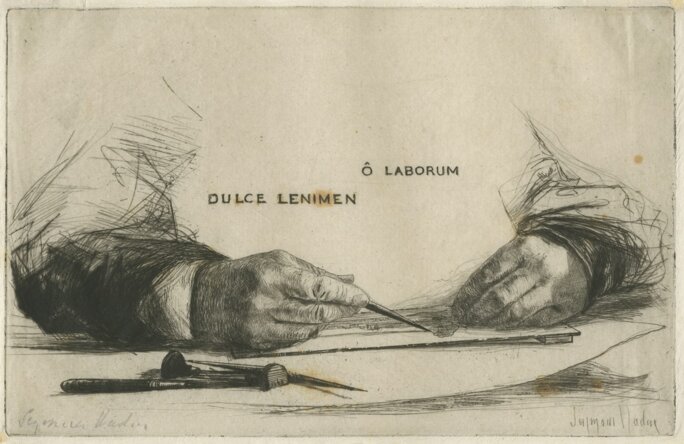

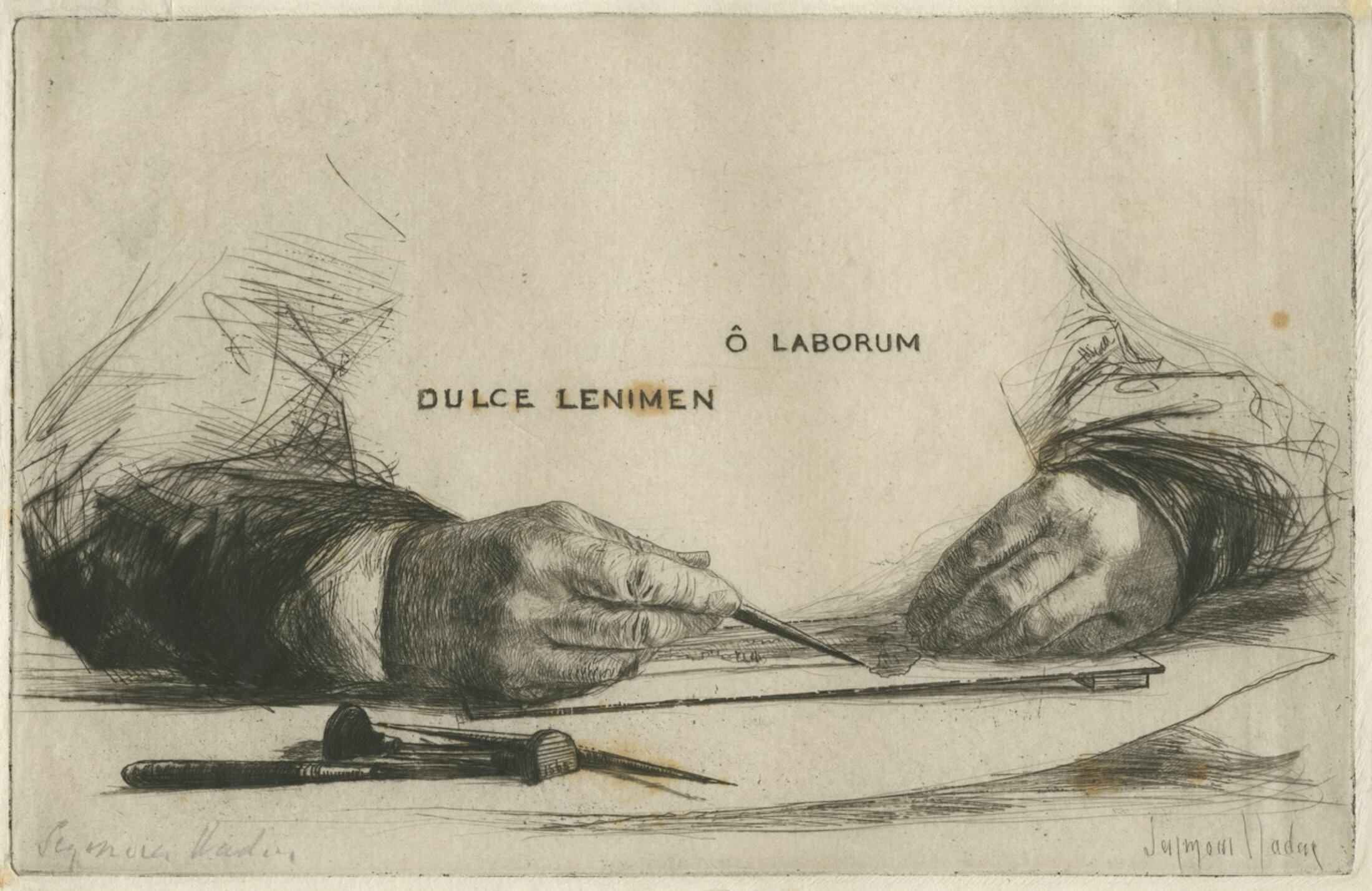

Agrandissement : Illustration 3

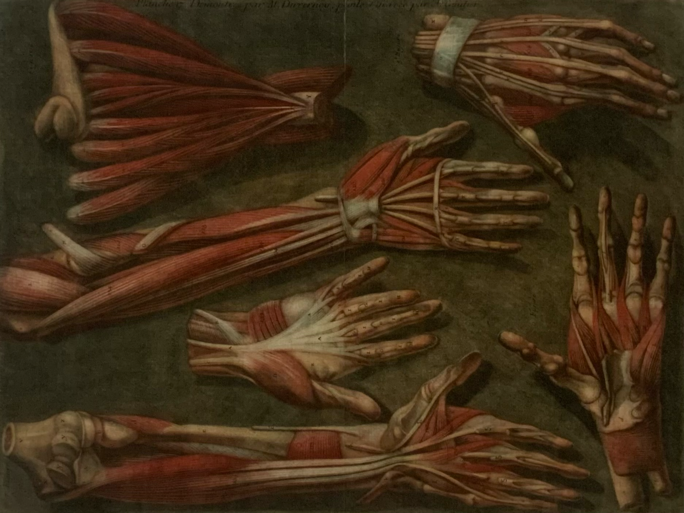

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

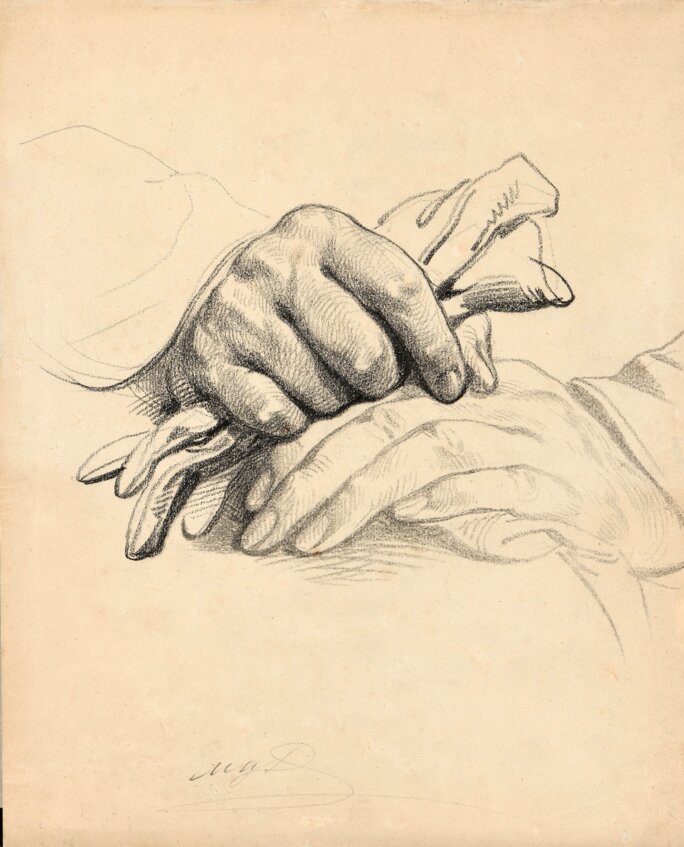

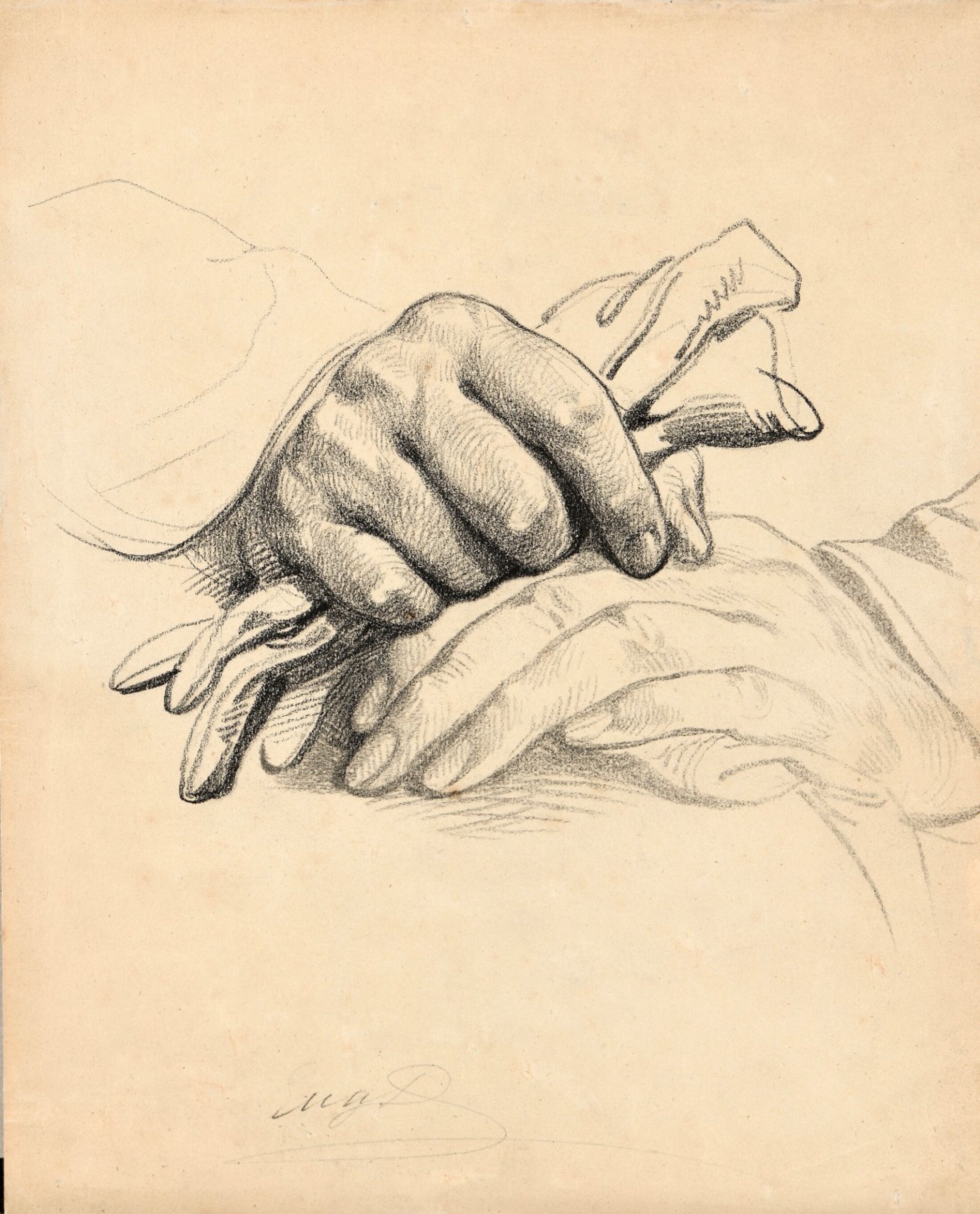

La première section vient confirmer que l’organe, en raison de la complexité de son articulation, représente un défi particulièrement stimulant pour un artiste. Il doit en passer par le dessin anatomique tel qu’enseigné à l’Académie, en témoigne tout un ensemble d’études de main montrant l’habileté des artistes ainsi que leur fascination pour cet organe, à l’image de la planche anatomique du peintre naturaliste Jacques-Fabien Gautier-d’Agoty (1711-1786). D’autres études académiques montrent, à côté d’une figure réalisée dans sa totalité, le détail de mains, parfois plusieurs paires, qui témoignent de l’importance de la pratique dans la maitrise du geste. Les cinq études de mains peintes sur papier pour « Regard dans l’infini » (1915-1916) de Ferdinand Hodler (1853-1918) laissent transparaitre les articulations des doigts, rappelant les mains en bois articulées souvent utilisées par les artistes pour appréhender cette partie du corps. Les rehauts de peinture à l’huile dans les tons orangés et violacés donnent à la chair sa vivacité. Une vidéo d’Éric Duyckaerts (1953-2019), intitulée « La main à 2 pouces » (1993) montre l’artiste belge prononçant une conférence très sérieuse dans laquelle il fait la démonstration que dans un lointain passé, les humains avaient deux pouces et six doigts, « plus commode pour la pratique de la peinture[2] ». Le travail très contemporain de Solène Rigou est centré sur les mains de ses proches, qu’elle représente dans de petits formats qui privilégient l’intime. Elle utilise son smartphone pour photographier ces mains qu’elle croise au quotidien et qui vont lui servir de modèles à l’atelier. Ce processus de dessin lui permet de revivre le moment furtif de la prise de vue, lorsqu’elle capture ces mains dans leurs mouvements éphémères. Dans ce travail sur la mémoire, la main remplace le portrait.

Agrandissement : Illustration 7

Les mains expressives

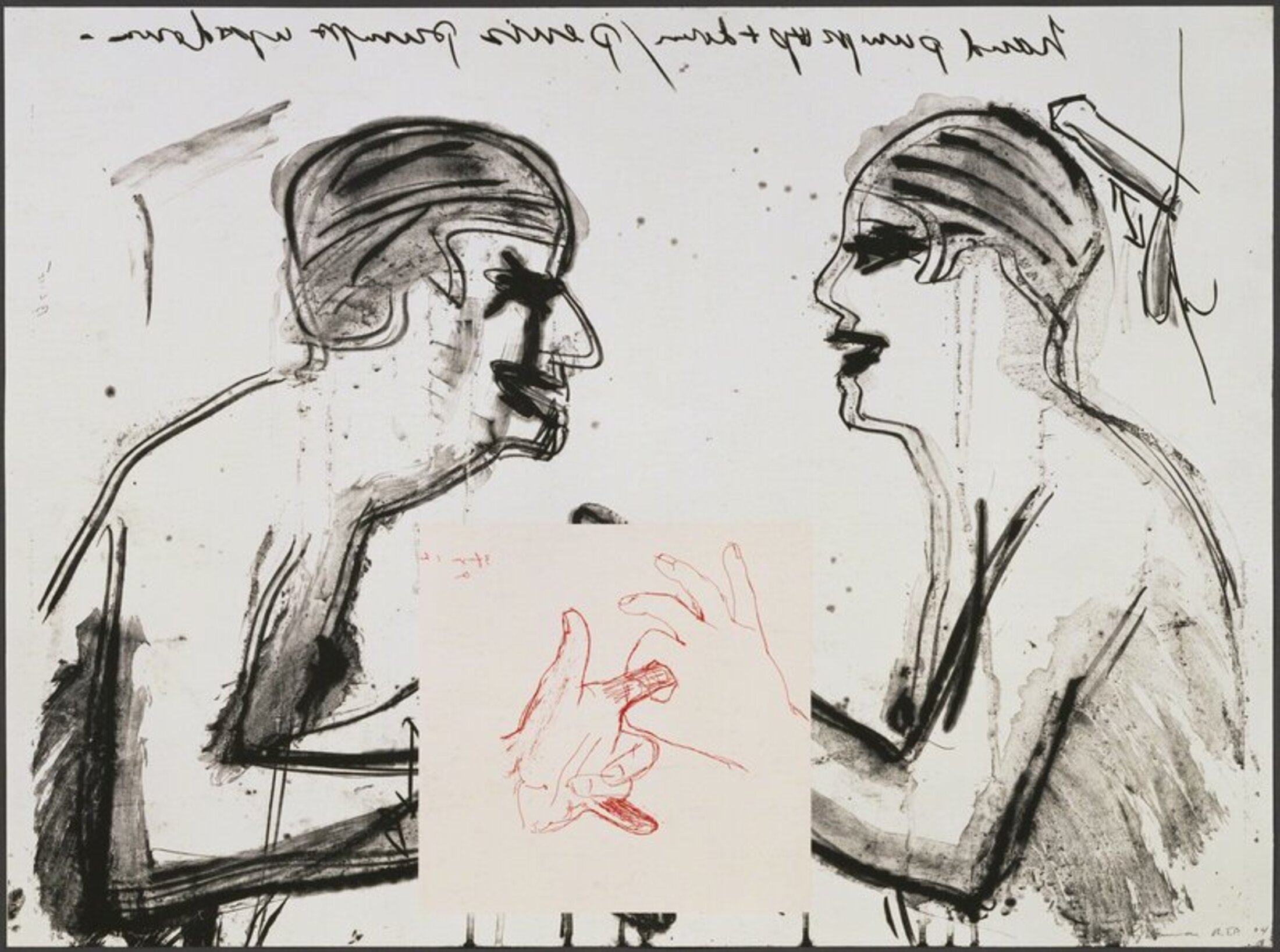

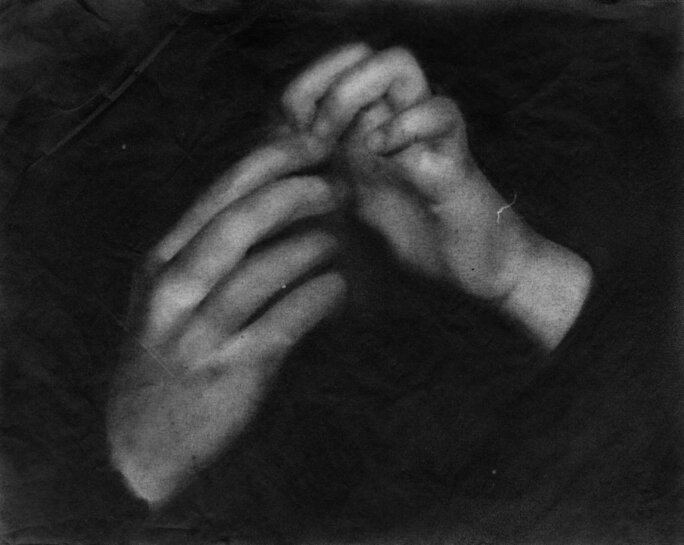

Les mouvements de la main illustrent souvent ce qu’exprime la parole. La main se fait alors politique, rebelle, religieuse… L’invention au XVIIème siècle de la chirologie, théorie de la gestualité, a suscité de nombreuses représentations en ce sens. L’artiste suisse Guy Oberson travaille ses dessins à la pierre noire dans des cadrages souvent fragmentés. Lors d’un voyage en Palestine, il se rend à Ramallah à la rencontre de réfugiés à qui il demande de faire un geste de résistance, qualifié de « Sumud », qui donne son titre à la série de mains anonymes et puissantes. Le « Jugement Dernier XVI » (2011) de Barthélémy Toguo, aquarelle sur papier marouflée sur toile, prend une dimension critique et subversive à travers ces deux énormes mains ouvertes évoquant, au-delà du message de rédemption christique, les tragédies de l’histoire humaine, tandis qu’une eau-forte (1994) représentant un lustre de ronde de mains de Bruce Nauman exprime un geste de désir, geste à l’obscénité intentionnelle que l’on retrouve dans une lithographie de la même série. Le gros plan sur des mains jointes pointant vers le bas dans la photographie intitulée « Hands. Dorothy Norman, 1931 » d’Alfred Stieglitz (1864-1946) relève de l’imagerie spirituelle.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

La question de l’empreinte est un terrain d’exploration fertile pour les artistes chez qui la main demeure l’outil de création premier, en témoignent les empreintes de mains qui composent les peintures pariétales apparues il y a près de 40 000 ans, considérées comme la première manifestation de l’art. La main est aussi notre identité à l’image de deux œuvres de Myriam Mihindou, trois petites photographies des mains de l’artiste s’apparentant à des icones, cohabitant avec un moulage en cire de sa main dans un geste d’offrande. Pour sa part, Jérôme Zonder utilise ses doigts teintés de poudre graphique pour faire corps avec l’œuvre. Les « colliers de beauté » de l’artiste suisse Louis Sutter (1871-1942) est une œuvre symbolique puisqu’à la fin de sa vie, ne pouvant plus tenir un pinceau en raison de l’arthrose dont il souffrait, il peignait directement avec ses doigts, ses empreintes. Il commence cette peinture en 1937, soit quatorze ans après son internement forcé dans un asile de vieillards près de Vallorbe, à la frontière française, d’où il ne sortira pas.

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

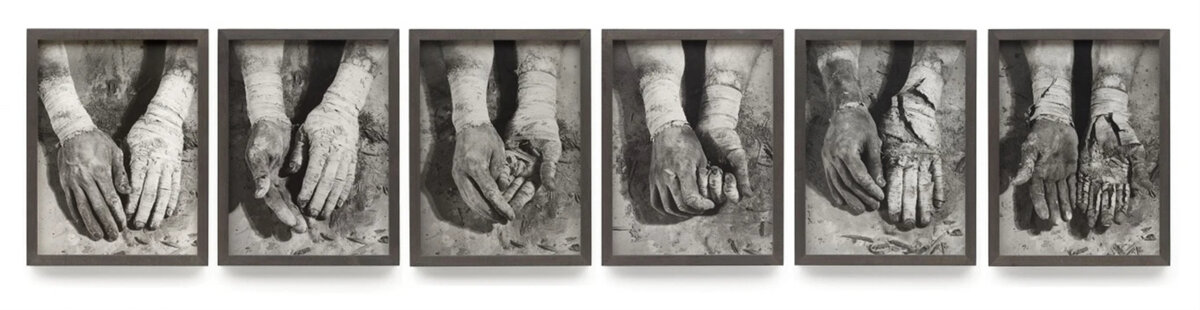

Une section aborde le doigt ou la main en tant que forme. Certaines représentations tendent à l’abstraction à l’image des « Manipulations #1 et #4 » de Tony Cragg. Dans trois grandes photographies de la série« Autoportraits » de John Coplans[3], les mains isolées du corps se confondent avec des personnages dont les doigts incarnent les jambes. À la fin des années soixante, Richard Serra explore, dans trois rares films vidéo, la palette gestuelle de ses propres mains qu’il met en mouvement dans différentes actions pour mieux souligner leur dimension sculpturale et expressive. Quatre très beaux dessins de Celia Muller, récemment acquis par le musée Jenisch, représentent des mains non identifiables, issues de photographies en noir et blanc anonymes et intimes. L’intitulée même de la série, « Elles ont volé toute l’eau » (2023), lui donne une connotation narrative. Nicolas Daubanes réalise « Crazy Diamonds » (2016) dans le cadre d’un workshop mené en milieu carcéral. L’artiste propose à plusieurs détenus de modeler un objet de leur choix avec de la terre glaise. Des plans en noir et blanc, serrés sur leurs mains en train de fabriquer ces objets, donnent à voir des mains qui pourraient être celles de n’importe qui. Cette ambiguïté volontaire fait oublier que l’action se passe dans une prison de haute sécurité, redonnant un peu d’humanité à ces prisonniers purgeant de lourdes peines.

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

Le langage des gants

Agrandissement : Illustration 15

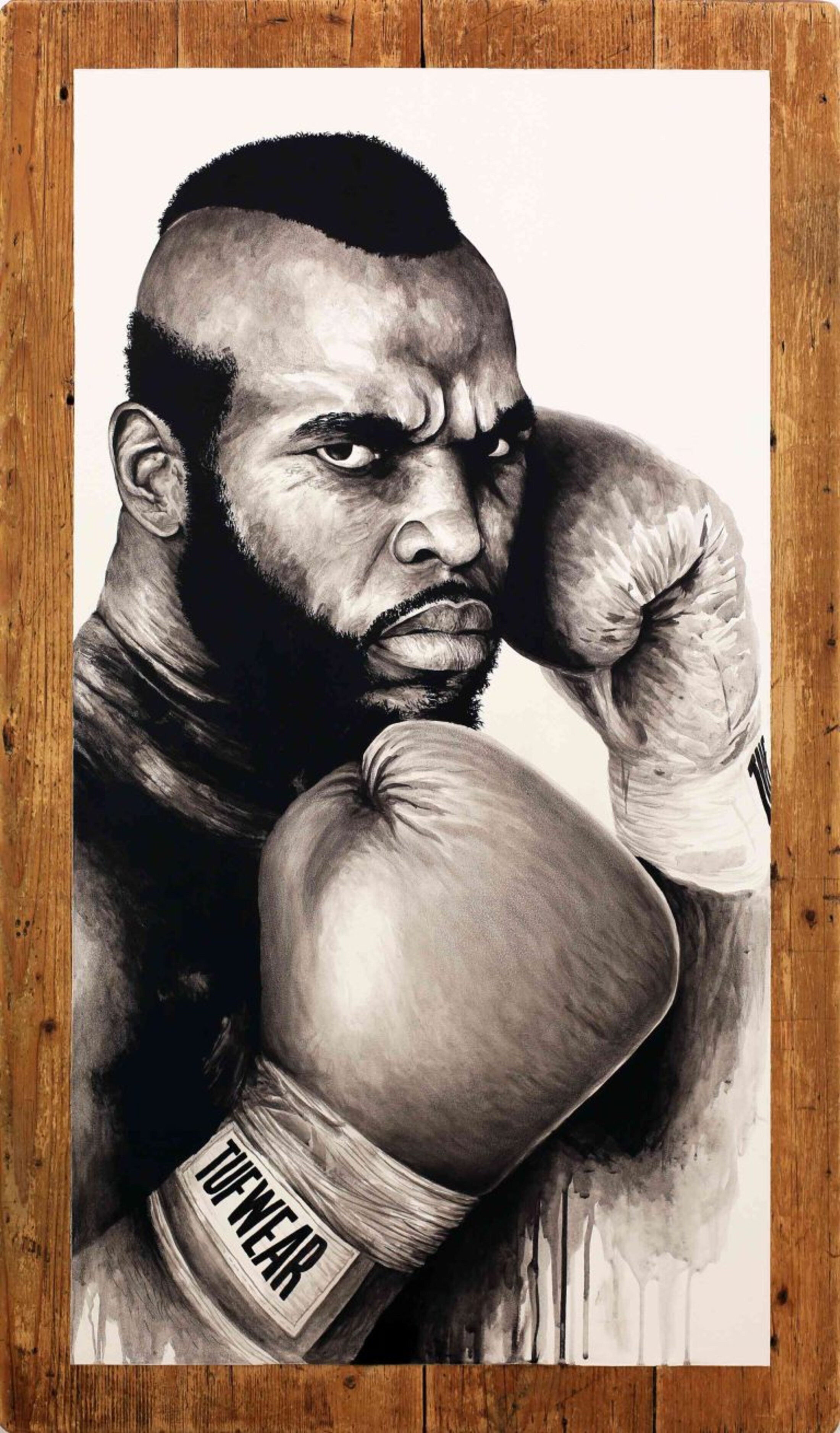

Le second espace, de l’autre côté du hall, s’ouvre sur la section consacrée au gant. Si son utilisation est aujourd’hui essentiellement fonctionnelle, se résumant à un instrument de protection, au travail ou contre le froid, le gant était autrefois un accessoire très prisé, épousant si parfaitement la forme de la main qu’il en devenait une seconde peau. Cette pièce d’habillement à la fois protectrice et décorative se révèle parure, accessoire de mode ou de sport, marqueur d’appartenance sociale autant qu’objet de fantasme et de mise à nu. C’est par les gants de boxe et le visage de Mister T., le comédien jouant l’adversaire de Rocky Balboa interprété par Sylvester Stallone dans Rocky III que débute la section avec l’œuvre « L’œil du tigre. Clubber Lang » (2017) de Julien Beneyton. Les quatre gants encadrés (2021) de Camila Oliveira Fairclough rappellent les mains de fer qu’utilisent les gantiers, tandis que celui esseulé de Pierre Ardouvin, extrait de la série « Frozen Memories » (2015) est prisonnier d’une assiette, pris dans la glace.

Agrandissement : Illustration 16

Agrandissement : Illustration 17

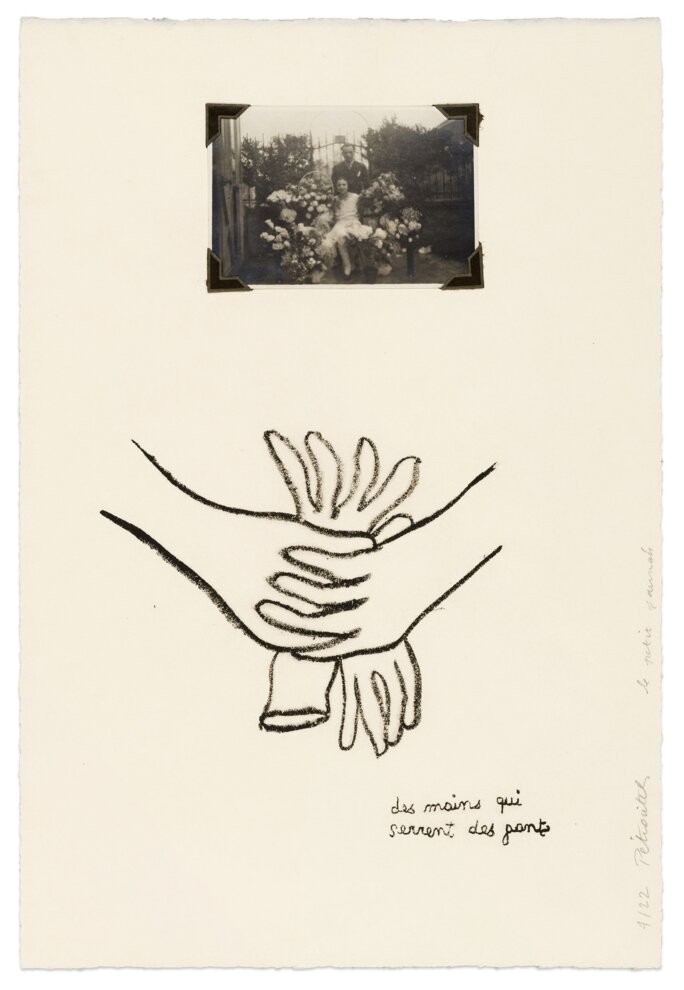

Dans « La Déposition » de franckDavid, les gants sont en caoutchouc et jouent sur l’opposition intérieur/extérieur en présentant les empreintes de l’artiste sur leur revers externe. La très belle série de Dieter Appelt « La libération des doigts » se compose de six photographies en noir et blanc, images d’action dans lesquelles une main est gantée, l’autre nue. Avec beaucoup d’humour, Anne-Marie Schneider épluche littéralement un gant dans un geste de libération féministe des doigts. Les dessins de l’artiste ponctuent l’exposition, offrant ça et là des moments domestiques caustiques, prenant à rebours l’histoire officielle en illustrant les petits riens du quotidien, gestes dérisoires qui mettent à contribution la main qu’elle tienne un marteau pour enfoncer un clou ou qu’elle serve, à travers l’action d’un doigt, à touiller le café. « Des mains qui serrent des gants » (2001), ensemble bien nommé de dix lithographies sur lesquelles Françoise Pétrovitch appose le même motif central de mains tenant des gants, souvenir d’un geste accompli par une femme dans le métro, collant au-dessus des photographies anciennes trouvées dans une brocante. « Un gant recouvre une partie du corps telle une deuxième peau ; et, en même temps, c’est une forme molle[4] » explique l’artiste, qui nourrit une réelle fascination pour les gants. « L’expression “Cela vous va comme un gant” induit du sur-mesure, alors même qu’il s’agit d’un objet flasque. Un paradoxe intéressant qui me donne envie de peindre, tous les dix ans, cet accessoire vestimentaire ».

Agrandissement : Illustration 18

Agrandissement : Illustration 19

Agrandissement : Illustration 20

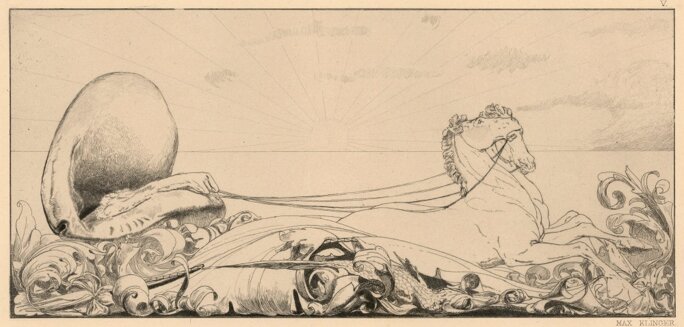

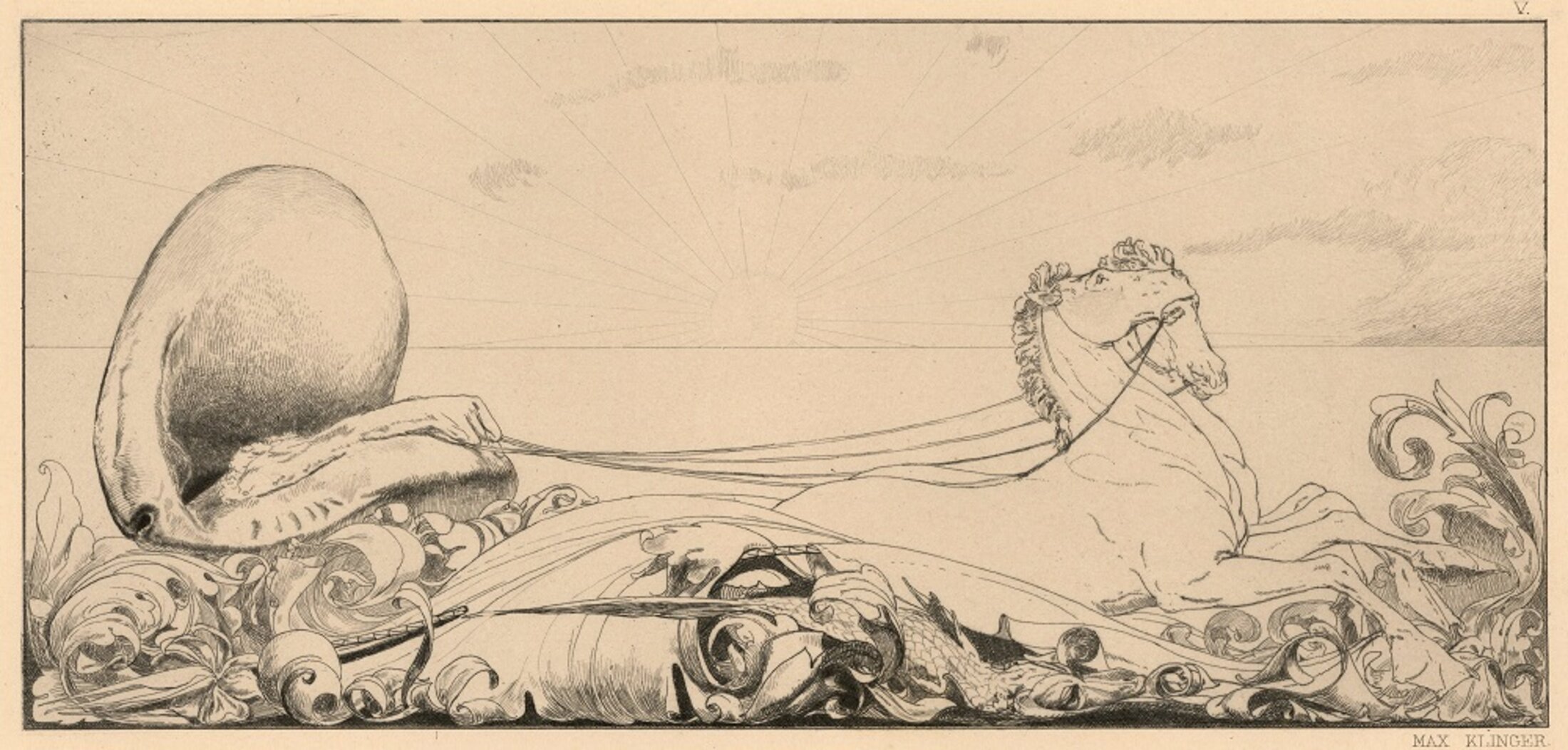

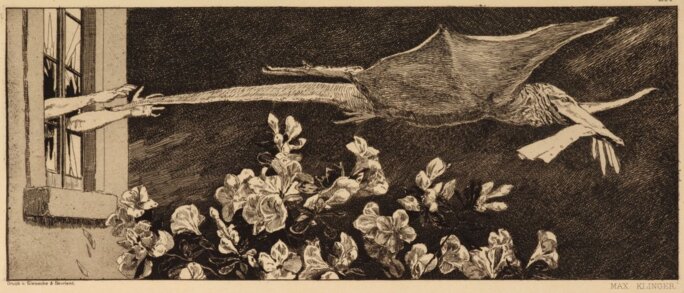

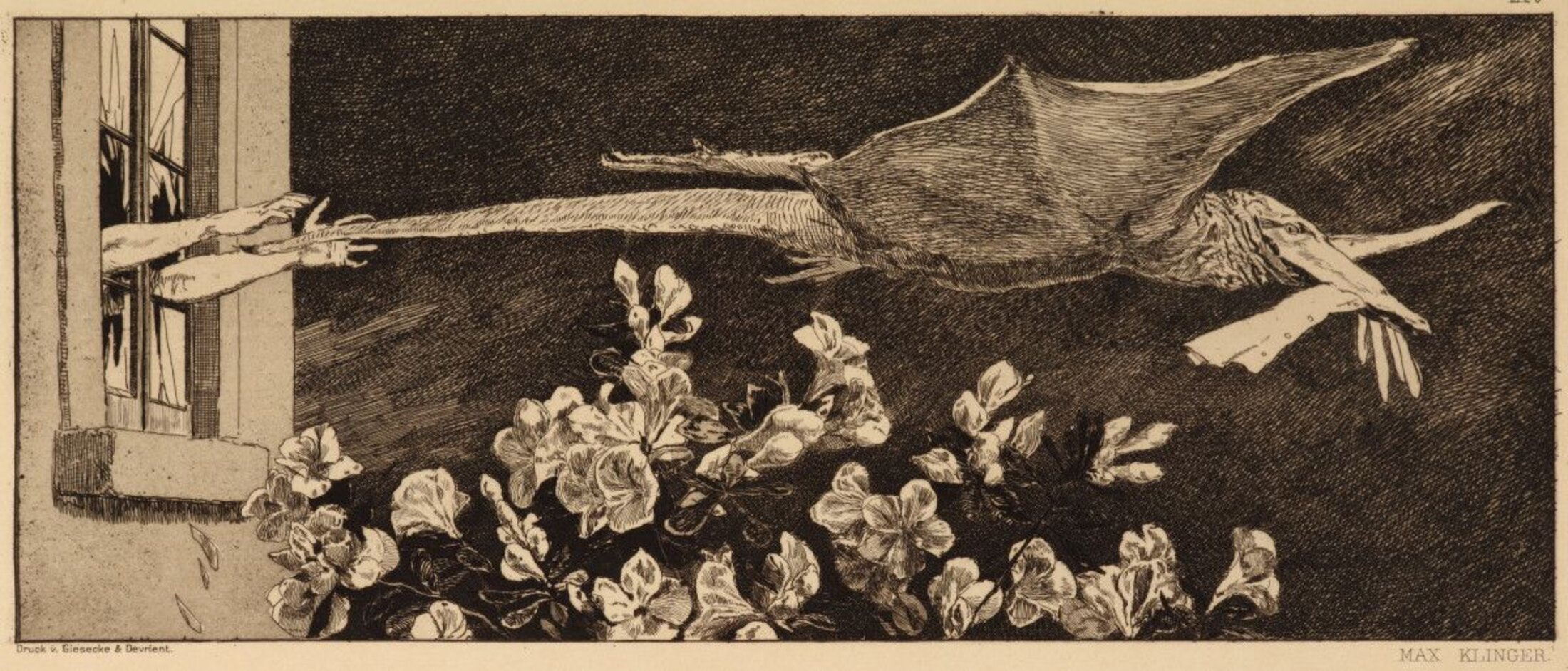

Le gant se fait parfois nostalgique à l’image de ceux de la série « Gants » du photographe et cinéaste hongrois Illès Sarkantyu composée de quinze tirages – cinq fois trois – représentant chacun un gant d’atelier usé du peintre et sculpteur argentin Ernesto Riveiro, figé dans une forme expressive singulière. Les gants de papier (2010) de Valérie Novello bouleversent par leur grande fragilité. Friables, ils rappellent la précarité des corps jusque dans la couleur mordorée de la chair meurtrie. Condamnés à disparaitre – l’œuvre s’autodétruit peu à peu –, ils sont le symbole de notre propre mortalité. « Je cherche à donner forme à une image mentale – lointaine et originelle – qui m’obsède[5] » explique l’artiste. « De cette image originelle ne se livrent que les restes, incomplets, morcelés, fragmentés », derniers vestiges d’une absence qui bientôt ne sera plus. Entre le XVIème et le XVIIIème siècles, le gant devient un objet de séduction, se gorgeant d’une charge érotique. La série « Un gant » (1881), composée de dix gravures du maître allemand du symbolisme Max Klinger (1857-1920), explore les fantasmes délirants d’un jeune homme autour d’un gant féminin trouvé dans une patinoire. Sorte de récit autobiographique fantastique, c’est aussi l’une des premières représentations d’un rêve dans l’art. Les longs gants rayés de noir et blanc d’Ulla von Brandenbourg interrogent une certaine sensualité féminine à l’aune des imaginaires contemporains.

Agrandissement : Illustration 21

Agrandissement : Illustration 22

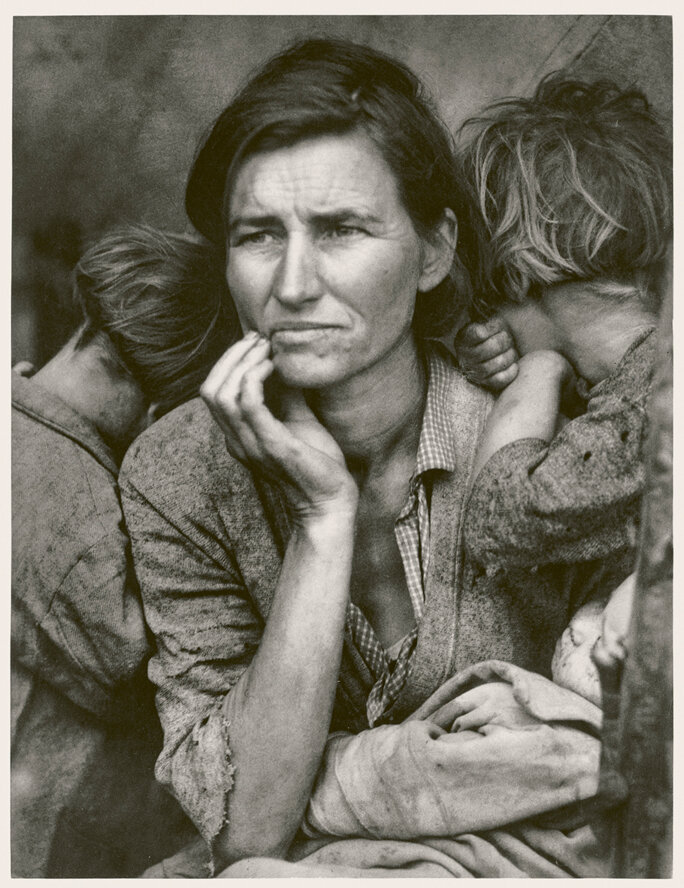

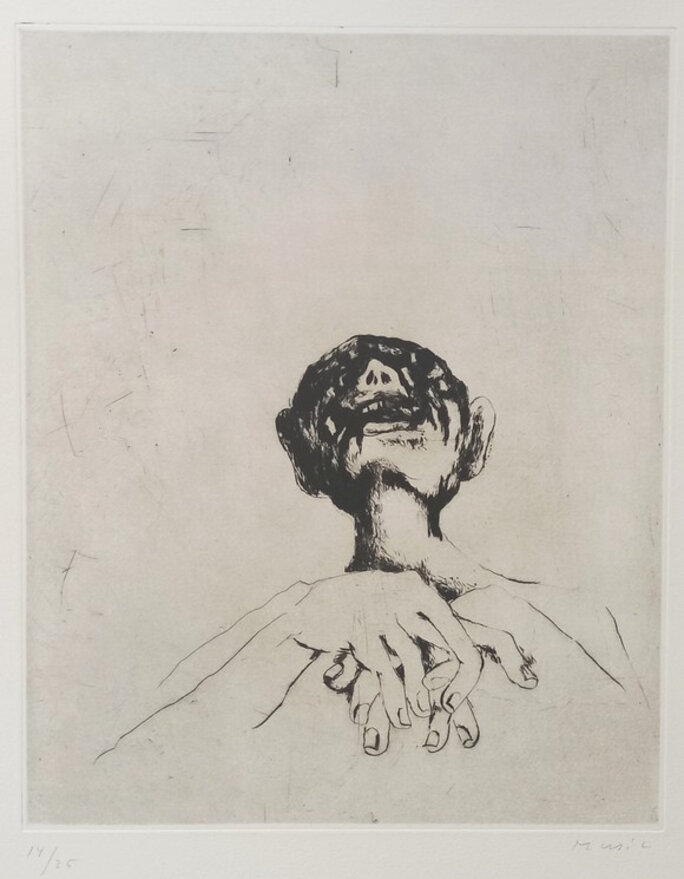

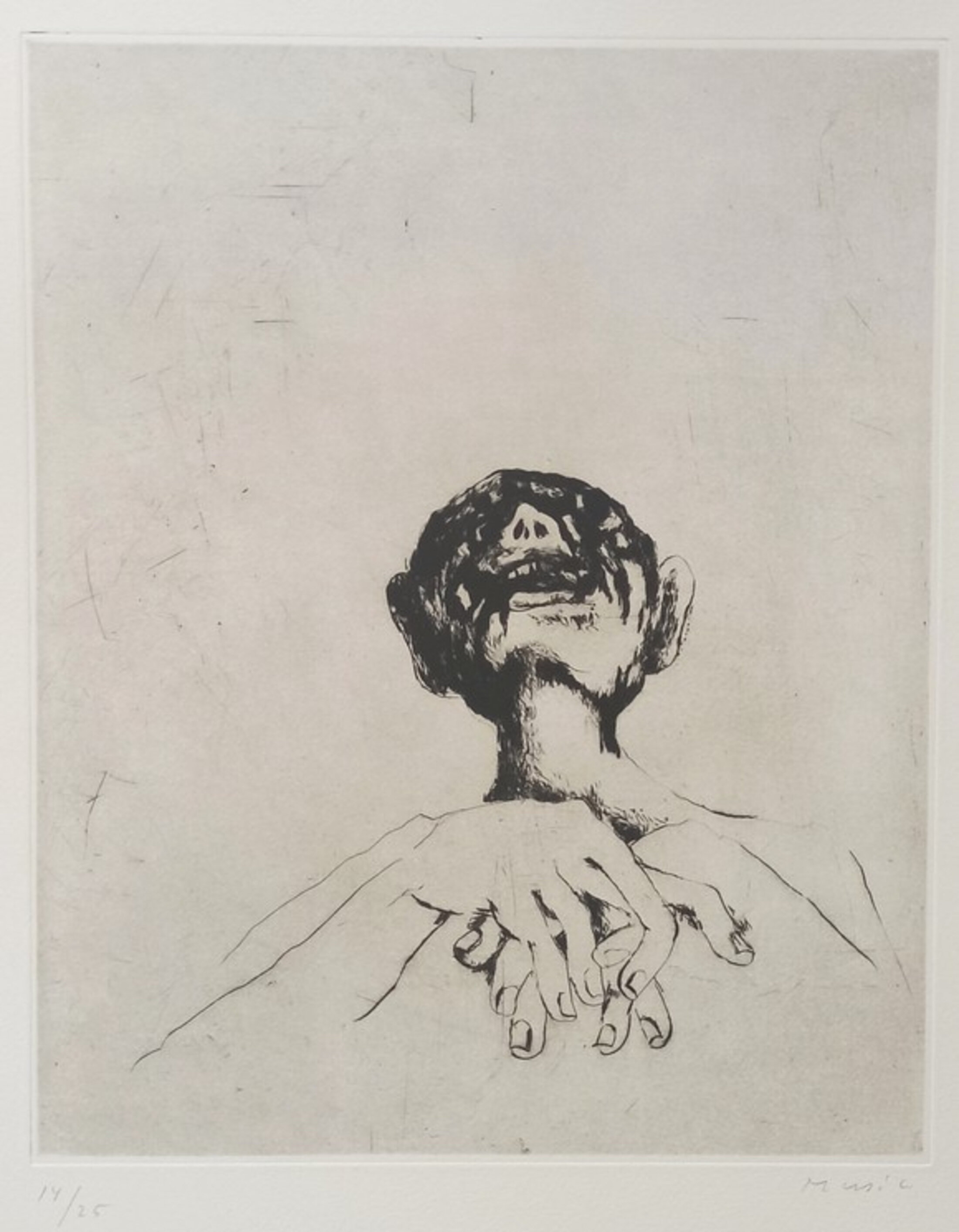

Dans « La pluie », performance réalisée et filmée en 1969 dans son jardin de Bruxelles, Marcel Broodthaers (1924-1976) est assis à une petite table sous une douche d’eau. Il tente d’écrire, avec un porte-plume plongé régulièrement dans un encrier, dans un cahier dont le papier trempé ne retiendra pas l’encre. Il recommence encore et encore, puis s’arrête, comme s’il abdiquait soudain, actant de l’impossibilité d’écrire en même temps que l’artiste contemporain est libéré de la nécessité de livrer un message. Une avant-dernière section s’intéresse à la main dans le genre du portrait. On y retrouve l’iconique « Migrant mother » de Dorothea Lange (1885-1965), photographie devenue l’image emblématique de la Grande Dépression. Prise en février 1936[6], elle représente Florence Owens Thompson, travailleuse itinérante, et ses deux enfants. Ce portrait d’une mère vue de trois-quarts face, flanquée de ses deux enfants qui, apeurés, se blottissent contre elle, cachant leur visage en tournant le dos à l’objectif, illustre tous les autres, les milliers d’américains ruinés comme elle, balayés par les conséquences du krach boursier de 1929 qui marque le début de la plus grande crise économique de l’histoire. La mère soutient son visage de la main droite, le regard fuyant au loin, elle n’y croit plus. Il n’y a plus d’avenir possible. Demain sera le même jour qu’aujourd’hui. Une immense détresse se dessine sur son visage. Un peu plus loin, l’artiste hongrois Zoran Music (1909-2005) exprime toute la douleur des camps de concentration dans la contorsion à l’extrême de mains dans la série « Nous ne sommes pas les derniers ». La présence de mains disproportionnées couvrant tout ou partie du visage exprime la peur chez Jean-Charles Blais ou Antoine Bourdelle. L’espace qui abrite la Fondation Oskar Kokoshka à l’étage du musée s’est mis au diapason du rez-de-chaussée en proposant l’exposition « Kokoshka à portée de main » tant les mains occupent une place centrale et symbolique dans l’œuvre de l’artiste autrichien qui les représente de manière démesurée, puissante, dramatique.

Agrandissement : Illustration 23

Agrandissement : Illustration 24

L’exposition de Vevey rend compte de la puissance créatrice et métaphorique de la main et du gant. Elle apporte un éclairage nouveau sur leurs différentes fonctions narratives et sur les relations dialectiques qu’ils entretiennent. « Les grands artistes ont prêté une attention extrême à l’étude des mains. Ils en ont senti la vertu puissante, eux qui, mieux que les autres hommes, vivent par elles[7] » écrit Henri Focillon dans son Éloge de la main, précisant : « Il est vrai que certains maîtres les ont peintes de pratique avec une constance qui ne se dément guère, utile indice anthropométrique pour les classements du critique. Mais combien de feuillets de dessins trahissent l’analyse, le souci de l’unique ! Ces mains toutes seules vivent avec intensité ».

Agrandissement : Illustration 25

[1] Michel de Montaigne, Les Essais, Livre II, Chapitre XII (orthographe modernisé).

[2] Éric Duyckaerts, « La main à 2 pouces », Documents d’Artistes, https://www.documentsdartistes.org/artistes/duyckaerts/repro5.html

[3] Après une formation de peintre à Londres, John Coplans s’installe aux États-Unis en 1960 où il co-fonde la revue Artforum dont il devient rédacteur en chef. Il est membre du collectif d’artistes et de théoriciens Art and Language autour de la question de l’art conceptuel, et va diriger successivement trois musées américains : The Art Gallery of California, The Pasadena Art Museum et The Akron Art Museum. En 1984, Coplans, alors âgé de soixante ans, reprend une pratique artistique à travers un travail photographique portant le titre générique d’Autoportrait qu’il poursuivra jusqu’à sa mort en 2003.

[4] Cité dans Élisabeth Couturier, « Les gants de Françoise Pétrovitch », Le journal des arts, 19 octobre 2013, https://www.lejournaldesarts.fr/opinion/les-gants-de-francoise-petrovitch-119505

[5] Valérie Novello, Les Restes, https://www.valerienovello.com/portfolio-category/papier-du-japon/

[6] Dorothea Lange est alors employée par le programme de gouvernement américain Farm Security Administration (FSA).

[7] Henri Focillon, Éloge de la main, Paris, 1934, pp. 3-4.

Agrandissement : Illustration 26

Agrandissement : Illustration 27

« LA MAIN (ET) LE GANT » - Commissariat : Philippe Piguet, historien de l'art et commissaire indépendant, assisté par Margaux Farron, assistante de conservation au Musée Jenisch, Vevey.

Jusqu'au 18 août 2024.

Du mardi au dimanche de 11h à 18h.

Musée Jenisch

Avenue de la Gare, 2

CH - 1800 VEVEY

Agrandissement : Illustration 28