Agrandissement : Illustration 1

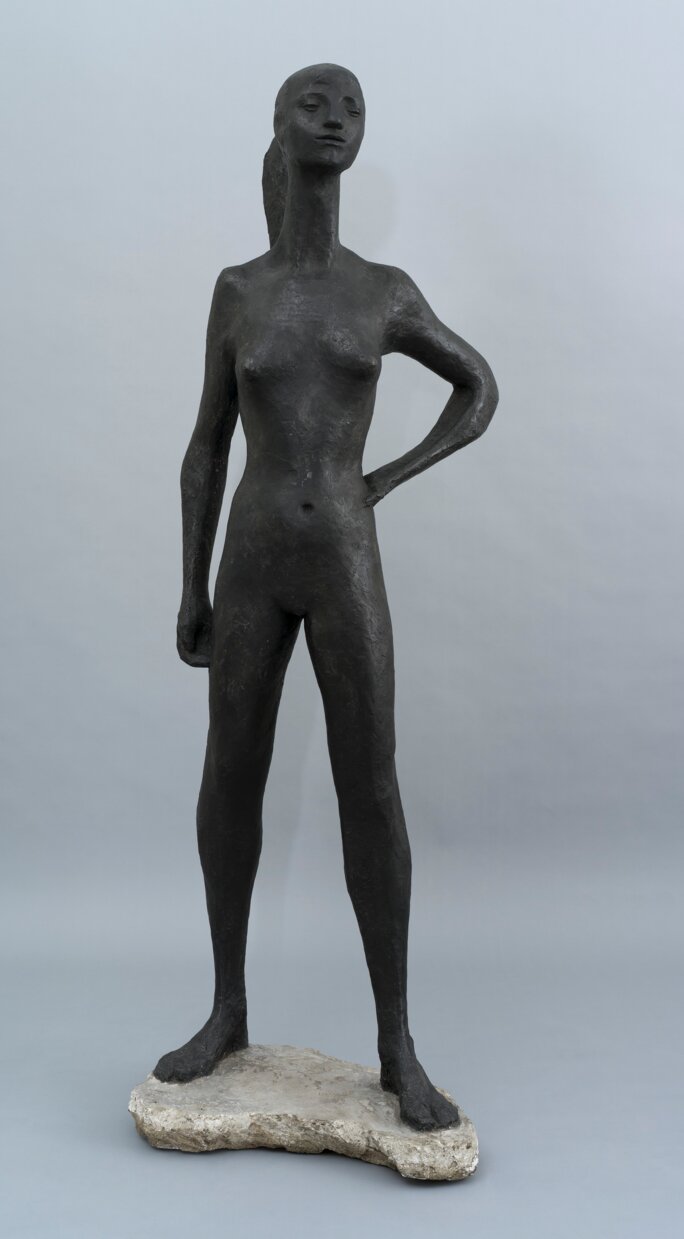

Organisée en partenariat avec le Kunstmuseum Ravensburg en Allemagne, où elle a été présentée précédemment, l’exposition « Alina Szapocznikow. Langage du corps », qui réunit au musée de Grenoble plus de cent-cinquante œuvres et près d’une cinquantaine de documents et photographies d’archives couvrant les deux décennies fulgurantes de création de la sculptrice franco-polonaise Alina Szapocznikow (1926-1973), sera pour beaucoup une découverte, un choc. Il aura fallu attendre plus de cinquante ans après sa mort prématurée à 47 ans pour que la France se montre enfin curieuse de son travail plastique. Elle « fut en effet longtemps oubliée par son pays d’adoption, en dépit des efforts de quelques témoins pour honorer sa mémoire[1] » écrit en 2013 Alfred Pacquement dans la préface du catalogue de l’unique exposition monographique[2] – centrée sur les œuvres graphiques de l’artiste – présentée à ce jour au Centre Pompidou à Paris. L’année précédente, la vaste rétrospective[3] organisée par le WIELS à Bruxelles – l’une des premières expositions d’envergure consacrée à Szapocznikow en dehors de Pologne –, focalisée sur sa période la plus expérimentale, entre 1960 et 1970, révélait la force troublante d’une artiste jusque-là inconnue du grand public. Sa présentation dans la foulée au Hammer Museum de Los Angeles, puis au Museum of Modern Art (MOMA)[4] de New York, finit par la consacrer parmi les artistes polonais les plus importants de sa génération. Force est de constater pourtant que, douze ans après l’exposition du Centre Pompidou, et malgré les efforts de la galerie Loevenbruck à Paris, qui se mobilise depuis des années pour diffuser son œuvre, l’art à la fois dur et fragile, intime et monstrueux, d’Alina Szapocznikow reste encore aujourd’hui largement méconnu. L’exposition que lui consacre le musée de Grenoble apparait à ce titre remarquable. En proposant un parcours d’œuvres réalisées en 1947 et 1973, elle permet d’appréhender pour la première fois l’ensemble de la carrière d’une artiste dont la pratique expérimentale et iconoclaste échappe à toute classification.

Agrandissement : Illustration 2

De Pibianice à Varsovie, les années de guerre et de formation

Alina Szapocznikow naît dans une famille juive polonaise à Kalisz, en voïvodie de Grande-Pologne, en 1926. Son père est dentiste, sa mère, pédiatre. Elle passe son enfance avec son frère cadet Miroslaw à Pibianice, près de Łódź, où ses parents se sont installés. Alina a douze ans lorsque son père meurt de la tuberculose, en 1938, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. En février 1940, après l’invasion de la Pologne et l’annexion de la ville au territoire allemand, au sein du Reichsgau Wartheland, Alina, sa mère et son frère sont enfermés dans le ghetto de Pibianice. À la liquidation de celui-ci en mai 1942, la famille est transférée dans celui de Łódź, avant d’être envoyée à Bergen-Belsen, où elle restera environ dix mois, via Auschwitz. Alina travaille comme infirmière avec sa mère, médecin, à l’hôpital du camp jusqu’à l’automne 1944, date à laquelle elles sont séparées. Elle est ensuite transférée dans le kommando de Duderstadt, puis à Theresienstadt[5], près de Prague, où elle sera libérée par l’Armée Rouge le 7 mai 1945. Elle a alors dix-neuf ans. Se revendiquant citoyenne tchèque, elle s’installe à Prague, ville relativement préservée par la guerre comparée à Varsovie. Sa mère, rentrée à Łódź, retrouvera sa trace plus tard.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Alina Szapocznikow se forme à la sculpture dans l’atelier de Josef Wagner (1901-1957) à l’École supérieure des arts appliqués de Prague. Son apprentissage s’oriente principalement vers la maitrise des différentes techniques de sculpture. À partir d’août 1946, elle apprend le métier de tailleur de pierre dans l’atelier d’Otakar Velinsky (1879-1959). Elle découvre la sculpture baroque et le surréalisme. En novembre 1947, soutenue par une bourse du gouvernement tchécoslovaque, elle quitte Prague pour Paris où elle étudie en tant qu’auditrice libre à l’École nationale supérieure des Beaux-arts, dans l’atelier de sculpture de Paul Niclausse[6] (1879-1958), jusqu’en juillet 1949. Elle découvre le musée Rodin, les sculptures d’Alberto Giacometti, lit Sartre et fait la connaissance de César (1921-1998), de Germaine Richier (1902-1959) et de Ryszard Stanislawski (1921-2000), alors étudiant en mathématiques à la Sorbonne et sur le point d’entamer des études d’histoire de l’art à l’École du Louvre. Elle s’installe avec lui en février 1949. Il lui présente la famille Lerendu, propriétaire d’un atelier de taille de pierre près du cimetière du Père-Lachaise, pour qui elle commence à travailler. Elle loue un espace modeste qui sera son premier atelier, et participe, en 1950, à sa première exposition collective à la Grande synagogue de Paris. Quelques mois plus tôt, en septembre 1949, Szapocznikow tombe malade. Atteinte d’une tuberculose péritonéale, elle doit être hospitalisée. Les dettes contractées pour payer son traitement la poussent à quitter Paris pour Varsovie, incitée par l’espoir du régime communiste qui vient de s’établir dans son pays natal. À la fin du mois de février 1951, elle s’installe dans la capitale polonaise avec Stanislawski. Tous deux sont heureux de participer à la reconstruction de la Pologne communiste. Szapocznikow collabore à des travaux collectifs dans le cadre de la reconstruction du centre historique de Varsovie, presque entièrement détruit, et de Gdańsk. Dans le même temps, elle participe à des concours pour la conception de monuments. Alina Szapocznikow et Ryszard Stanislawski se marient le 12 juillet 1952. Ils adoptent un petit garçon, Piotr, quelques mois plus tard.

Agrandissement : Illustration 5

Des souvenirs qui saignent

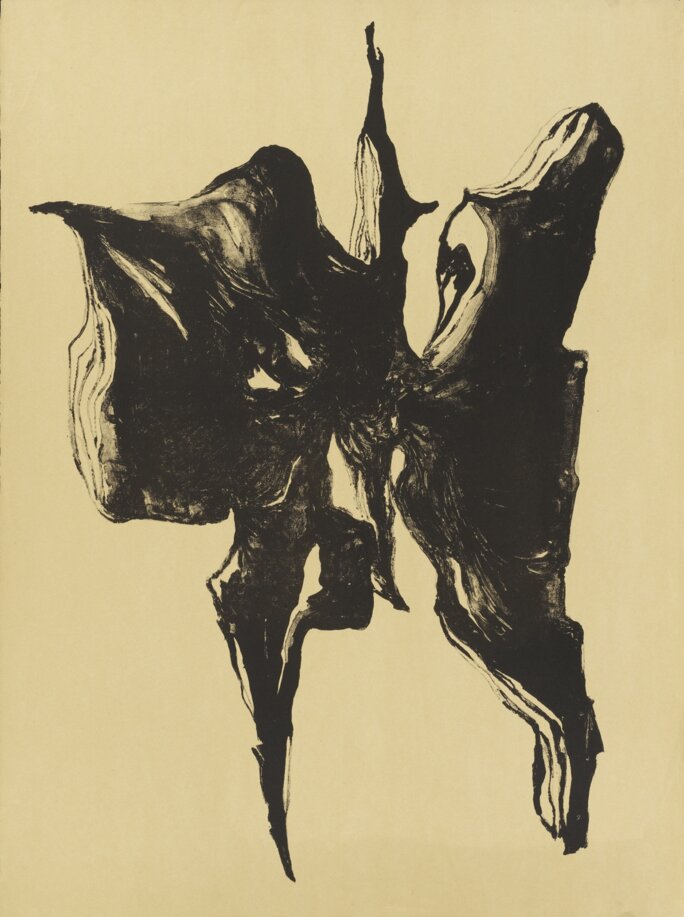

L’exposition grenobloise s’ouvre sur les premières traces, ces plâtres et bronzes des années quarante et cinquante pour lesquels la jeune sculptrice tâte encore le marbre comme on sonde une plaie. Réalisée en 1946, le modeste haut-relief en bois intitulé « Relief II » est la pièce la plus ancienne présentée dans l’exposition. Fragment de sculpture représentant un homme et une femme assis – l’homme entourant la tête de la femme de son bras droit dans un geste de consolation –, il témoigne de sa formation pragoise initiale. Sophie Bernard, commissaire de l’exposition, note avec justesse dans le catalogue que Szapocznikow hérite du surréalisme qu’elle infuse d’un réalisme charnel, presque médical. Après la mort de Staline en 1953, sa sculpture s’affranchit progressivement de l’esthétique réaliste socialiste, comme en témoigne un ensemble de vases anthropomorphes de production utilitaire. Les figures sensuelles et féminines de « Belle Femme » (1956) ou de « Âge difficile » (1956), expriment la liberté qu’elle cherche à incarner. À ce moment, sa création « s’existentialise ». Le corps n’est plus triomphant mais souffrant à l’instar de « Monstre II » (1957), ou de la figure du militant communiste hongrois Laszlo Kassak[7] qu’elle représente dans « Exhumé » en 1955. L’artiste utilise pour la première fois du ciment, qui lui permet de déformer le corps pour lui donner l’apparence d’un cadavre. Deux ans après sa création, la sculpture est coulée en bronze. Ici la matière n’idéalise plus. Elle pèse, opprime. L’artiste n’oublie pas Auschwitz. Le corps, pour elle, est un champ de bataille, un moule où coagule le lait de la mémoire. Parmi les concours de conception de monument auxquels elle participe, elle s’intéresse au motif de la main qu’elle décline dans le projet « Main. Monument aux héros du ghetto de Varsovie II » (1957) et le projet « Mains. Esquisse pour le projet du Monument à Auschwitz » (1958). Mais c’est dans la représentation du corps féminin qu’Alina Szapocznikow va développer ses expérimentations les plus audacieuses, à l’image de « Maria-Magdalena », personnage spectral, fantomatique, sorte de figure du deuil, achevée en 1958, ou de l’étrange « Pnaca (Celle qui grimpe) », réalisée en 1959, aux dimensions informes, entre corporéité et abstraction, couverte d’empreintes de lèvres et de doigts, grimpant comme suivant un processus de croissance florale. La question de la dissolution du corps, très présente, rappelle qu’elle a été infirmière, assistant sa mère dans les camps.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

En 1957, Szapocznikow et Stanislawski se séparent. Le divorce est prononcé l’année suivante. Eller commence une relation avec Roman Cieslewicz, rencontré en 1956 alors qu’elle travaille sur le projet du concours pour l’élaboration du pavillon polonais à l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958, lui étant membre de l’équipe de conception. En 1960, elle réalise « Éclaté », sorte de cage thoracique écartelée, œuvre qui mélange métal et résine de polyester, matériau qu’elle expérimente pour la première fois, grâce à son lien avec l’Institut chimique de Varsovie. À la même période, elle réalise ses premiers monotypes hybrides. En 1962, Szapocznikow réalise le premier moulage direct d’une partie de son corps, celui de sa jambe, « Noga » (1962), qui va être le point de bascule faisant de son corps la matrice unique de son œuvre à venir, le point de départ de sa pratique de l’empreinte. L’artiste va utiliser de façon radicale la sculpture pour restituer une trace intime de ses souvenirs et de son propre corps au présent. En 1963, elle quitte Varsovie pour s’installer définitivement à Paris où elle poursuit l’expérimentation de cette pratique du moulage direct tout au long des années soixante. Cinq ans après « Noga » (1962), elle créera un tirage en bronze posé sur une bloc de granit noir, tel un autel accentuant son aspect de relique, qui deviendra l’une de ses œuvres les plus emblématiques.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Les années parisiennes

Alina Szapocznikow et Roman Cieslewicz s’installent à Paris à l’automne 1963. Durant cette période, l’artiste approfondit sa principale innovation formelle, le moulage. Elle commence à réaliser des sculptures à partir de l’empreinte du bas de son visage dont elle systématise l’usage. Les moulages de bouches et de bas du visage, réalisés en résine de polyester ou en plâtre colorés, sont présentés dans l’exposition dans un grand triangle lumineux comme autant de bijoux macabres, de baisers interdits. Ses moulages et sculptures souples et sensuels sont à la fois extatiques et abjects, ludiques et dérangeants, directs et insaisissables. Szapocznikow absorbe l'air du temps – Mai 68, la libération sexuelle – et y répond par ces fragments buccaux, écho à ses propres silences post-traumatiques. Ursula Ströbele, commissaire de l’exposition à Ravensburg, souligne dans le catalogue comment ces pièces dialoguent avec les performances de Gina Pane ou les corps fragmentés de Louise Bourgeois, une sororité des chairs blessées dans laquelle le féminin n'est pas idéalisé mais disséqué.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

À la mi-temps des années soixante, l’artiste découvre le Nouveau Réalisme[8] dont le chef de file, le critique d’art et théoricien Pierre Restany[9] (1930-2003), va lui apporter un soutien constant et sans faille durant toute sa vie. Il sera le seul. À Paris, les corps de Szapocznikow commencent à devenir plus monstrueux. La société de consommation, le cinéma et la culture populaire lui inspirent quelques-unes de ses œuvres les plus singulières. Cette période est celle de sa brève incursion dans l’assemblage mécanique. Pièces automobiles, éléments de machines industrielles, objets trouvés, sont incorporés dans des fragments corporels moulés dans du plâtre ou du ciment. Contrairement aux nouveaux réalistes, Szapocznikow crée des œuvres étranges qui affirment, par leur bizarrerie, la précarité du corps humain, sa finalité mortuaire. Ainsi, sa « machine en chair[10] » (1963-64), qui accueille le visiteur à l’entrée de l’exposition grenobloise, introduisant un parcours placé d’emblée sous le sceau de l’étrangeté, est une sculpture emblématique de ses expérimentations, une forme semi-abstraite à trois pattes. Si elle semble presque organique, elle utilise pourtant des éléments mécaniques. Szapocznikow n’a jamais parlé de son expérience de la guerre et de la Shoah, mais le travail qu’elle réalise à Paris souligne fortement son expérience traumatisante. Survivre au traumatisme se révèle aussi difficile que nécessaire. Avec « Goldfinger » (1965), assemblage de ciment patiné et métal, dans lequel un doigt en or jaillit d’un bloc gris comme une promesse érotique ou une menace phallique inversée, elle est nommée au prix de la fondation Copley grâce à Marcel Duchamp, qui la recommande après une visite d’atelier. Le prix lui est décerné en janvier 1966. Le prêt du Museum Sztuki de Łódź où elle est conservée, ancre l’œuvre dans ses racines polonaises, rappelant que Szapocznikow n'a jamais renoncé à l’Europe de l’Est qui hante au contraire ses formes.

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

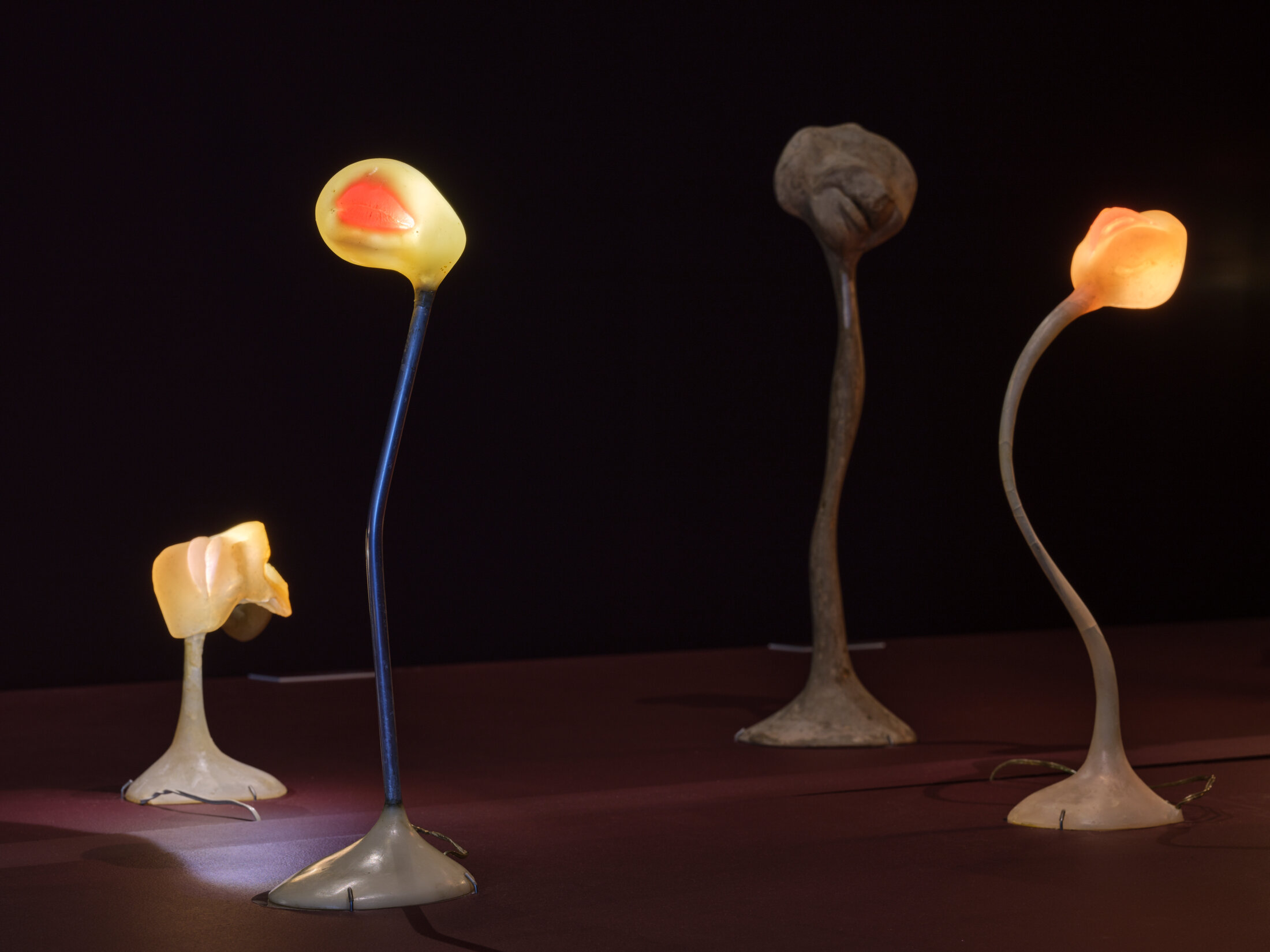

Au printemps 1965, Alina Szapocznikow et sa famille s’installent dans une maison de la rue Victor-Hugo à Malakoff, en banlieue parisienne, où elle dispose d’un atelier. En février 1967, Szapocznikow et Cieslewicz se marient. La même année, elle organise sa première exposition personnelle à la galerie Florence Houston Brown à Paris, sous le commissariat de Pierre Restany. Celle-ci sera reprise et augmentée pour être présentée à la Galerie nationale d’art Zacheta à Varsovie. Les moulages du bas de son visage, qu’elle pratique depuis son retour en France, donnent lieu à des « autoportraits aveugles » dans lesquels seules les lèvres sont visibles. Mâtinées de surréalisme pop, ces créations, à la fois inquiétantes et burlesques, portent en elles l’idée d’une mue, un dédoublement. La résine, matière instable qui se dégrade, bon marché mais aussi colorée, présente des qualités semblables à de la chair. Szapocznikow va beaucoup l’utiliser dans la seconde moitié des années soixante. L’artiste conçoit, à partir de 1966, une douzaine de lampes « érotiques » ou lampes-bouches à partir de moulages de ses lèvres et de sa poitrine, ou d’assemblages de bouches et de seins, qui sont ensuite montés sur de longues tiges qui prennent la forme de verges pour former d’étranges lampes aux couleurs acidulées et aux accents surréalistes, ces lampes-verges éclairant la salle d’une lueur jaunâtre, intime, presque obscène. En transformant les parties du corps en objets de design « utilitaire », elle pousse encore plus loin la critique de l'objectivation du corps féminin et de la culture consumériste. L’artiste, désireuse d’en faire des objets produits en série, cherche à se rapprocher d’industriels, en vain. Ses lampes resteront à l’état de prototypes.

Agrandissement : Illustration 16

Agrandissement : Illustration 17

Agrandissement : Illustration 18

Agrandissement : Illustration 19

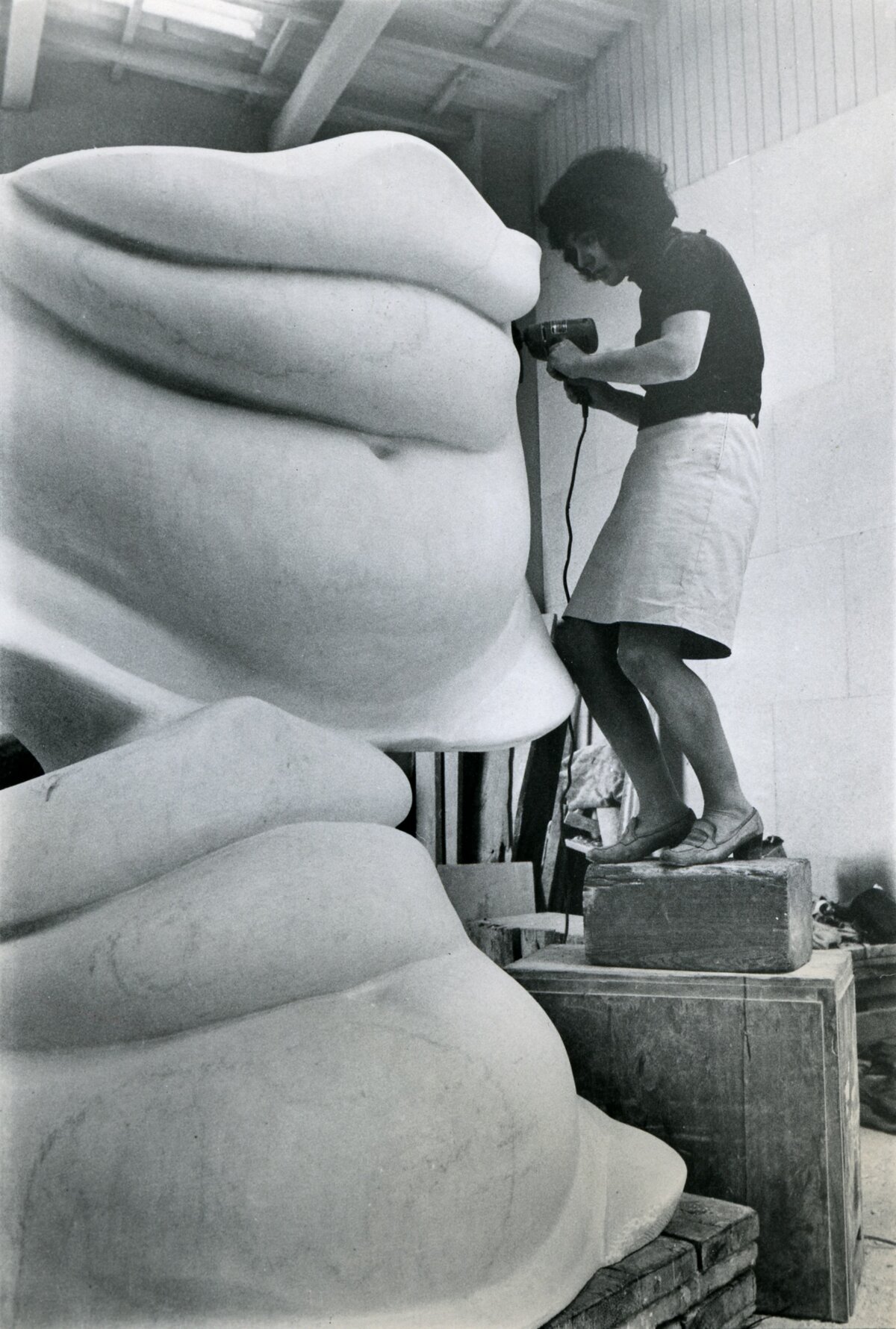

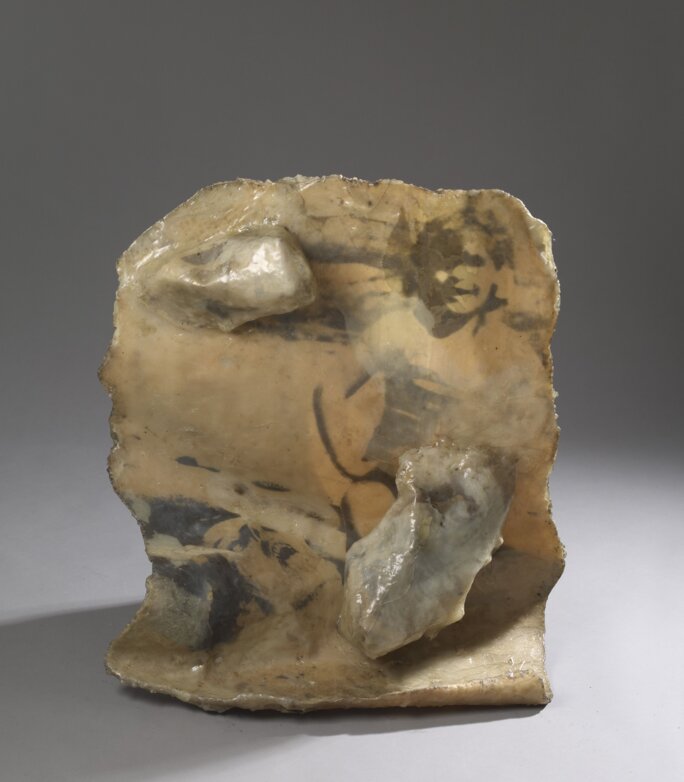

En 1966, Szapocznikow réalise deux « Grands ventres » en marbre à Carrare, moulant le ventre de son amie Ariane Raoul-Duval. « Alina Szapocznikow sculpte ses ventres dans le marbre de Michel-Ange[11] » titre le magazine Elle. Ces sculptures vont lui inspirer une production utilitaire en polyuréthane noir qu’elle souhaite éditer à une centaine d’exemplaires destinés à la maison mais aussi aux crèches. Cette même année 1966, elle utilise pour la première fois des photographies dans une sculpture en résine de polyester. En 1967, elle commence la série « Souvenirs », un ensemble de sculptures dans lesquelles sont insérées des photographies de certains de ses proches ainsi que de célébrités. Dans « Souvenir I » (1971), l’artiste enchâsse une photographie du début des années trente d’elle enfant, probablement autour de six ans, assise sur les épaules de son père. Elle y ajoute le visage grimaçant d’une victime des camps, provoquant, dans la résine, la rencontre entre l’horreur de la Shoah et ses souvenirs d’enfance. Son œuvre est progressivement hantée par la disparition et le souvenir.

Agrandissement : Illustration 20

Agrandissement : Illustration 21

Agrandissement : Illustration 22

Poétique de la métastase

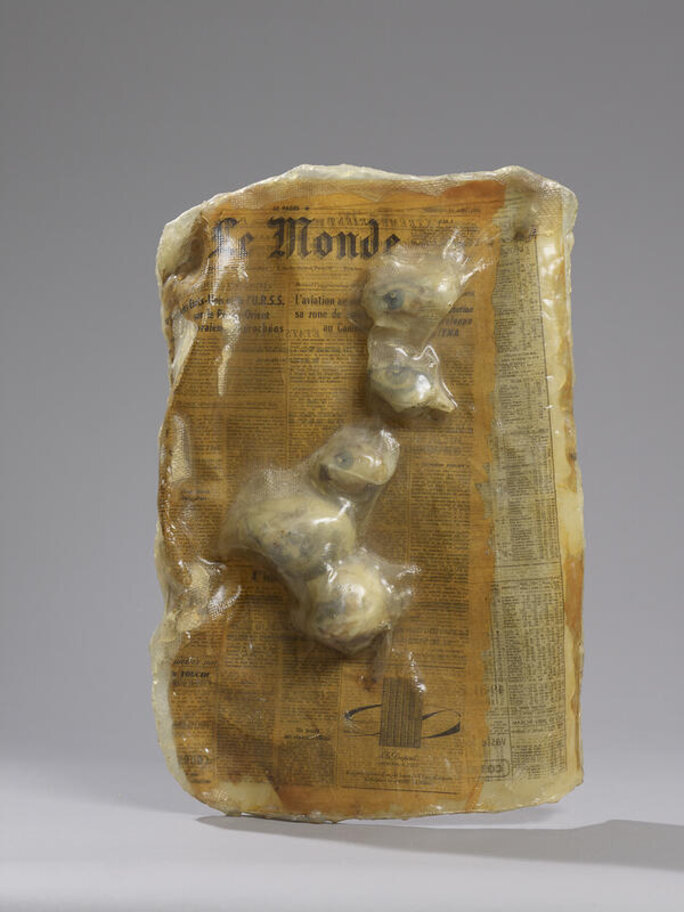

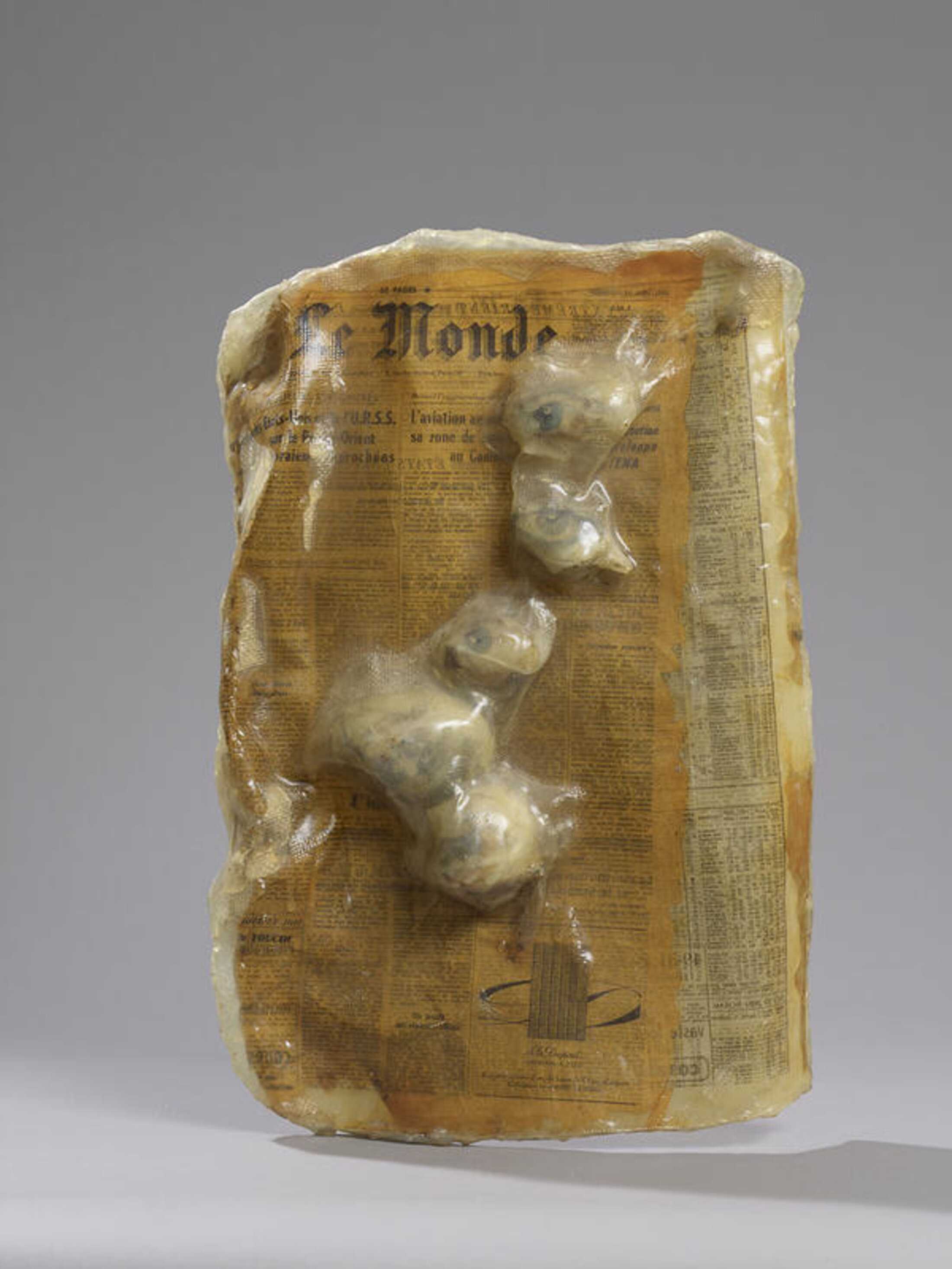

En janvier 1969, à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, on lui diagnostique un cancer du sein. Szapocznikow est opérée au printemps. À partir de ce moment, on trouve des références à la maladie dans ses œuvres. De façon étrangement prémonitoire, elle s’inspire de ses propres cellules et de leur prolifération maligne dès fin 1968, pour façonner des boules informes aux tailles inégales avec de la résine de polyester. Gaze, laine de verre, journaux froissés, photographies, sont intégrés à ces « Tumeurs » (1969-70) qui reflètent l’évolution de la maladie comme pour mieux s’y confronter. Ces substituts de corps renvoient à une pratique très ancienne, attestée dès l’Antiquité, d’ex-voto que l’on donnait en offrande aux Dieux afin d’espérer la guérison. À l’occasion du nouvel an, l’artiste offre une de ces « tumeurs » à ses amis. Chacune porte la mention « A happy 1970 to you ». Alina Szapocznikow tente d’exorciser la maladie par l’échange ou le don. Ce qui jusque-là demeurait caché, enfoui dans la sphère privée, est mis à jour dans son œuvre plastique. Le personnel devient éminemment politique ici alors qu’émerge un nouveau discours sur le corps féminin qui n’exclut plus ni la mort, ni la maladie, les mouvements féministes facilitant la prise de parole des femmes malades. Les travaux d’Hannah Wilke ou de Jo Spence, donnent naissance à une création dite « autopathographique »[12]. En 1970, lors d’une phase de rémission, l’artiste conçoit la série des « Fétiches » (1970-71) composée d’une dizaine de pièces, assemblages composites dans lesquels de vieux vêtements et des fragments de corps moulés sont immergés dans plusieurs couches de résines de polyester. « Dans le catalogue des fétiches d’Alina, l’érotisme se transforme en exorcisme ; on ne sait jamais précisément si les seins ou les cuisses qui émergent d’un lit sont objets d’étreintes ou saisis par la boue d'Hiroshima. On ne sait jamais si c’est l'amour ou la mort qu’ils révèlent[13] » écrit Pierre Cabane dans Combat en 1973. L’artiste subit plusieurs opérations chirurgicales entre 1970 et 1972. L’épreuve du cancer va faire réémerger dans son œuvre le traumatisme de la Shoah. « Une seule et unique fois, un après-midi, elle me parla du drame de sa jeunesse et de son premier cancer. Je compris alors que de nombreux spectres étaient blottis dans sa chair. Sentait-elle l’urgence ? On peut dire qu’elle avait toujours "quelque chose sur le feu", elle voulait tout essayer, tout tenter, ne rien rater de la vie et de la création. C’est une très bonne leçon qu’elle me transmit...[14] » se souvient Annette Messager dans un texte qu’elle consacre à l’artiste en 2013. Deux « Grandes Tumeurs » (1969) juxtaposent le visage d’une femme anonyme assassinée par les nazis, avec celui de la comédienne Emmanuelle Riva dans « Hiroshima mon amour » (1959) d’Alain Resnais.

Agrandissement : Illustration 23

Agrandissement : Illustration 24

Agrandissement : Illustration 25

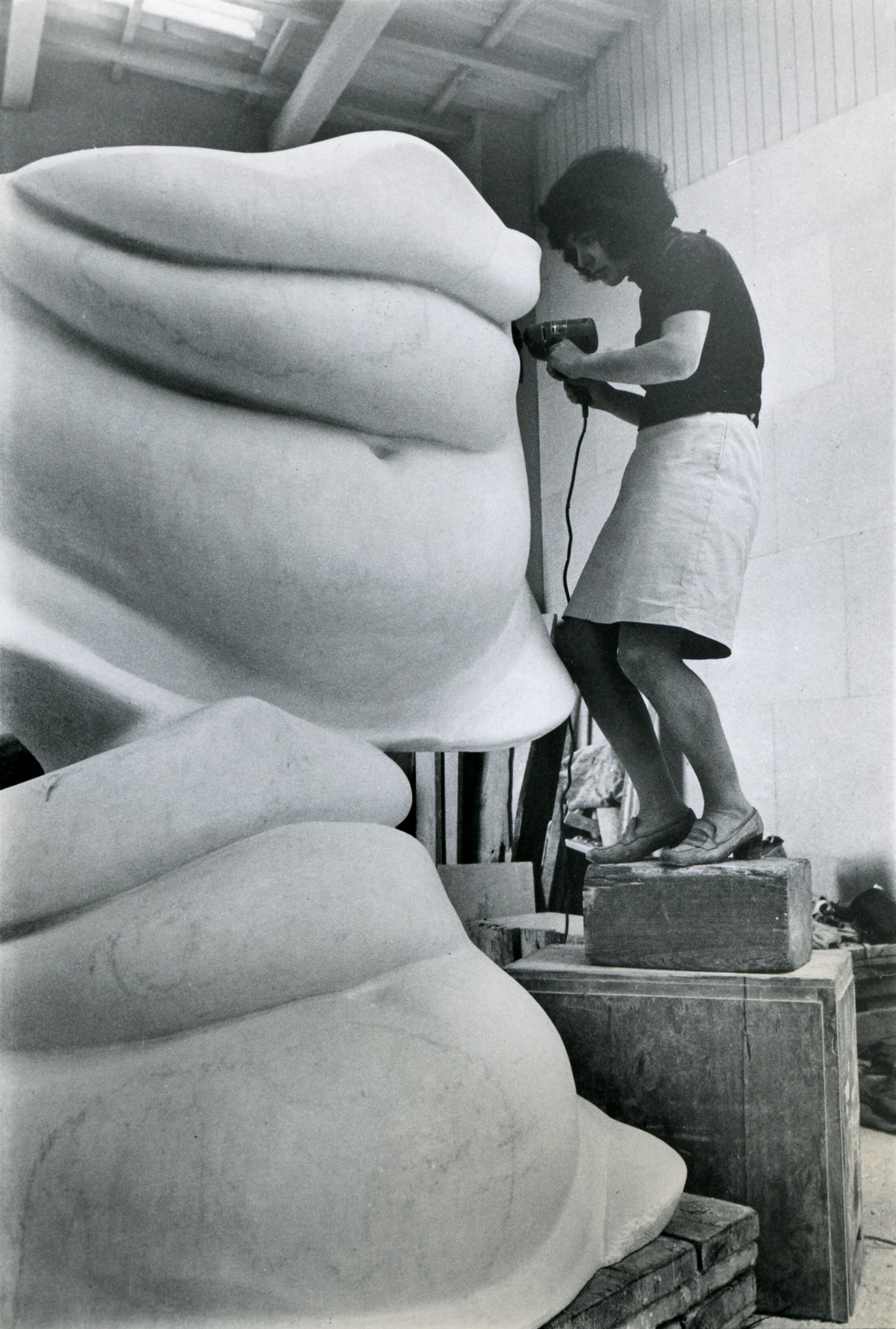

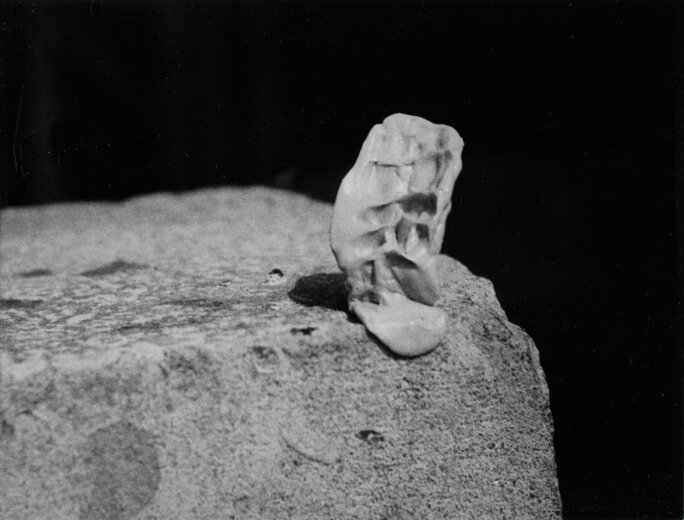

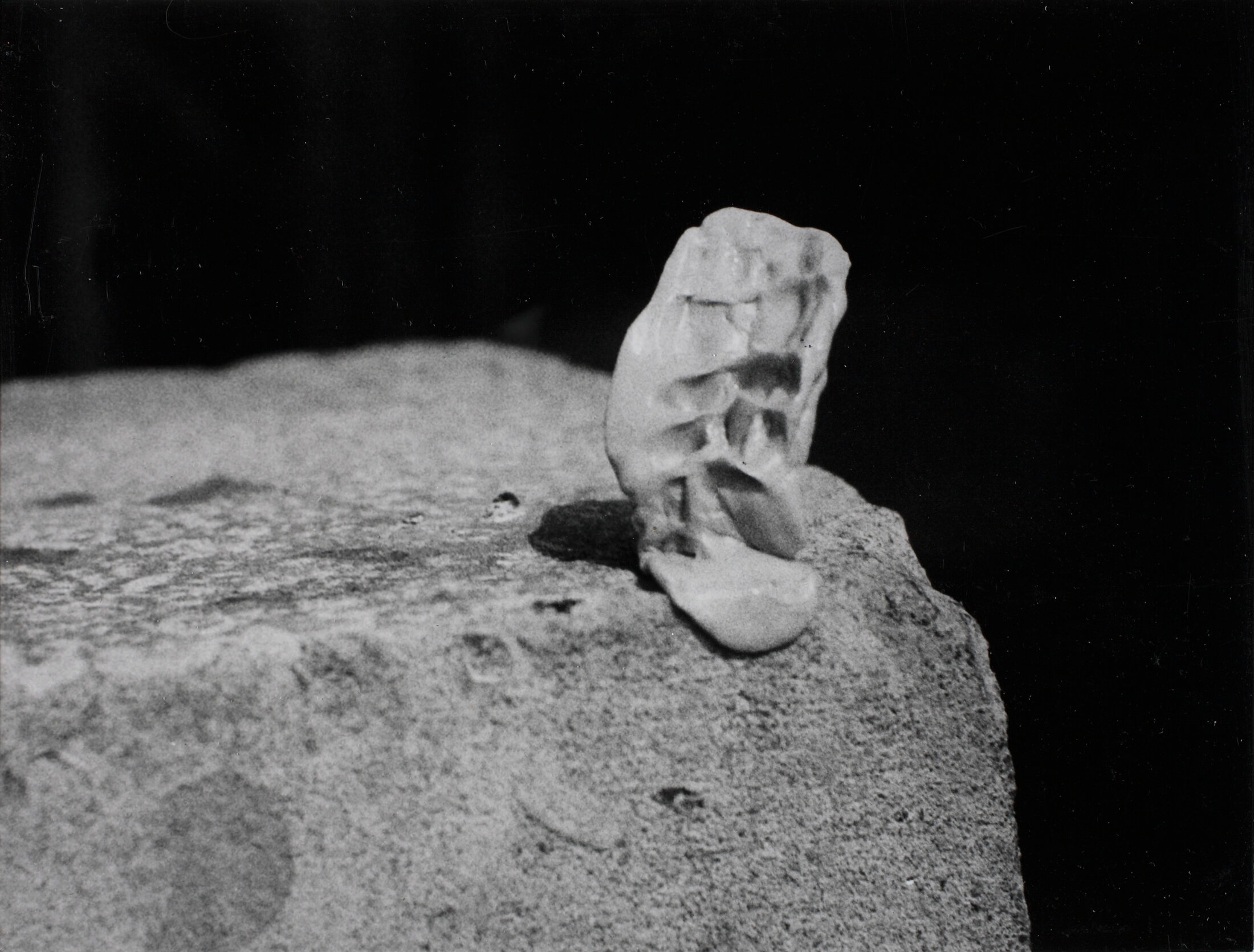

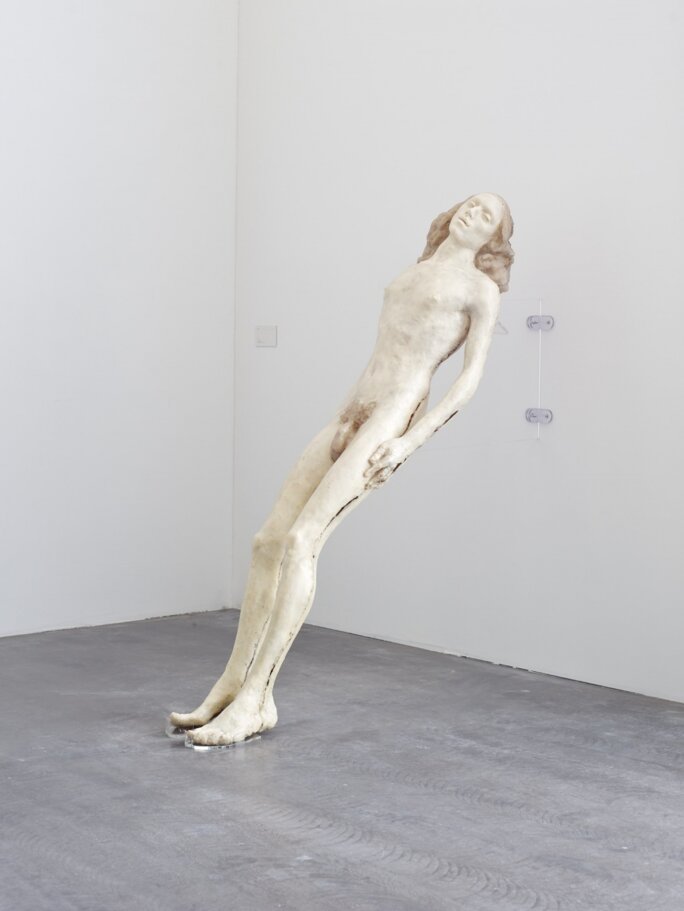

En 1971, « Fotorzezby (Photosculptures) » marque un tournant expérimental dans son approche. Il s’agit de vingt photographies de petit format, les seules que Szapocznikow n’ait jamais réalisées – ses « découvertes masticatoires » comme elle les appelle –, et dont elle cosigne la conception avec son mari Roman Cieslewicz, qui vient photographier en gros plan et en noir et blanc les différentes formes prises par les morceaux de chewing-gums qu’elle a mâchées, dans un esprit proche de la Nouvelle-Objectivité. « Je me suis assise et mise à rêver en mâchant machinalement mon chewing-gum. Tirant de ma bouche des formes insolites et bizarres, j’ai soudain réalisé quelle extraordinaire collection de sculptures abstraites me passait par les dents. Il suffit de photographier et d’agrandir mes découvertes masticatoires pour créer l’événement de la présence sculpturale[15] » dit-elle. La série photographique témoigne de sa fascination pour l’informe et le hasard. En 1972, l’artiste se concentre sur la réalisation de deux œuvres qui seront ses dernières : « Piotr », moulage grandeur nature de son fils, et « Herbier », qui indique la manière dont elle entend, presque à la manière d’une anatomiste, conserver les fragments de moulage du corps de son fils. Il s’agit là de ses œuvres les plus radicales. L’artiste repousse un peu plus encore les frontières de la représentation corporelle, révélant sa fragilité et sa morbidité. « La sculpture est ‘empreinte d’une vie’[16] » a écrit Georges Didi-Hubermann. À travers l’empreinte ou les traces du corps humain, Alina Szapocznikow fait œuvre de mémoire, de deuil et de transmission.

Agrandissement : Illustration 26

Agrandissement : Illustration 27

En 1973, la santé de l’artiste se détériore. Elle est admise au sanatorium de Praz-Coutant, à Passy, en Haute-Savoie. Elle y meurt le 2 mars 1973 et sera enterrée au cimetière du Montparnasse à Paris quatre jours plus tard. Le 8 mai, au musée d’art moderne de la ville de Paris, est inaugurée l’exposition « Alina Szapocznikow : Tumeurs, herbier ». Organisée par Pierre Restany, elle présente les ultimes travaux de l’artiste. Réalisé trois ans avant sa mort, « l’Enterrement d’Alina » reflète son intérêt pour le fétichisme. L’œuvre, sculpture murale abstraite et amorphe en résine de polyester, inclut des photographies d'elle-même et de ses amis ainsi que quelques-uns de ses vêtements. Son caractère en décomposition suggère l’état final de l’existence, lorsque le corps est revendiqué par la terre. « Alors cette question que je me suis posée souvent : pourquoi ce silence autour de son œuvre pendant des décennies, particulièrement en France où elle avait choisi de vivre ? Travail trop expressionniste ? Trop féminin ? Trop sexuel ? Trop de proliférations ? de tumeurs photographiques semblant en fusion ?[17] » s’interroge Annette Messager. Sans doute un peu de tout cela. Szapocznikow elle-même se sentait sous-estimée. Son travail était très probablement en avance sur son temps, qu’il s’agisse de l’utilisation de nouveaux matériaux étranges ou de l’évocation et de la représentation de tabous. L’art d’Alina Szapocznikow touche les aspects les plus vulnérables de notre existence. Le XXIème siècle lui apporte une reconnaissance posthume croissante, en dehors de la Pologne où elle est depuis longtemps reconnue comme l’une des artistes les plus importantes du siècle dernier. L’exposition de Grenoble fera date. Elle répare enfin l’outrage fait à cette exilée adoptive trop longtemps snobée par la France, invisibilisation qu’elle gomme comme un corps qui cicatrise à rebours. Alina Szapocznikow, cette « jeune femme délicate » décrite par René Lacôte en 1950 comme n’étant « heureuse que lorsqu’elle travaille avec un bloc de pierre de deux tonnes » a créé une œuvre vaste et expressive, nous léguant le corps comme langage, impuissant et pourtant infiniment éloquent. Toute sa vie, Alina Szapocznikow a sculpté en transformant la douleur en désir.

Agrandissement : Illustration 28

[1] Alfred Pacquement, préface du catalogue Alina Szapocznikow. Du dessin à la sculpture, Jonas Storsve (dir.), Éditions Dilecta/ Centre Pompidou, 2013, p. 7.

[2] Alina Szapocznikow. Du dessin à la sculpture, Galerie d’art graphique, Centre Pompidou, Paris, du 27 février au 20 mai 2013.

[3] Alina Szapocznikow. Sculpture Undone, 1955-1972, WIELS, Bruxelles, du 10 septembre 2011 au 8 janvier 2012.

[4] Alina Szapocznikow, Sculpture Undone, 1955-1972, The Museum of Modern Art, New York, du 7 octobre 2012 au 28 janvier 2013.

[5] Valentin Gleyze, « Brève biographie », Alina Szapocznikow. Langage du corps, sous la direction de Sophie Bernard, Éditions Liénart, 2025, p. 255.

[6] Sculpteur et médailleur français de style Art déco.

[7] Torturé à mort en 1949 dans le cadre des purges anti-titoïste du régime stalinien hongrois.

[8] Mouvement artistique fondé en 1960 par le critique Pierre Restany, principalement en France. Il regroupe des artistes comme Yves Klein, Jean Tinguely, Arman ou Niki de Saint Phalle, qui explorent la réalité contemporaine à travers des objets du quotidien, souvent industriels ou urbains. Contrairement au réalisme traditionnel, il ne s’agit pas de représenter, mais d’intégrer ces objets dans l’art via des techniques comme l’accumulation, la compression ou le détournement. Influencé par le dadaïsme et proche du pop art, ce mouvement célèbre la modernité tout en questionnant la société de consommation.

[9] Figure clef du Nouveau Réalisme. En 1960, il fonde ce mouvement artistique en rédigeant son manifeste, prônant l'intégration d'objets du quotidien dans l’art pour refléter la réalité moderne. Proche d’artistes comme Yves Klein, Arman et Jean Tinguely, il promeut leurs travaux et influence la scène artistique internationale. Par ses écrits et expositions, Restany a joué un rôle majeur dans la reconnaissance du Nouveau Réalisme, tout en explorant les liens entre art, société de consommation et modernité.

[10] L’œuvre est achetée à l’artiste dès 1964 par l’État et présentée la même année au Salon de la jeune sculpture à Paris. Voir Blandine-Abel Delattre, « Alina Szapocznikow et Alina Slesinska : deux sculptrices polonaises dans les collections du Musée national d’art moderne », OmbrElles, 9 avril 2024, https://ombrelles.hypotheses.org/1355#identifier_13_1355

[11] Roger Gain, Elle, Paris, no. 1191, 1968, pp. 137, 139, ill.

[12] Voir à ce propos Léna Lévy, « ‘L’intime est politique.’ Les corps malades féminins chez Jo Spence et Hannah Wilke », Perspective, 2 | 2024, pp. 205-220.

[13] Pierre Cabane, « Alina à corps perdu », Combat, n°8986, 1973.

[14] Annette Messager, « Les spectres d’Alina », Alina Szapocznikow. Du dessin à la sculpture, Jonas Storsve (dir.), Éditions Dilecta/ Centre Pompidou, 2013, p. 23.

[15] Alina Szapocznikow, 22 juin 1971. Cité dans Elena Filipovic, « Photosculptural: Alina Szapocznikow’s index of the body », in Sculpture Undone 1955-1972, 2011, The Museum of Modern Art, New York/ Mercatorfonds, 2012, p. 64.

[16] Georges Didi-Hubermann, Ressemblance par contact : archéologie, anachronisme et modernité de l’empreinte, Paris, Éditions de Minuit, 2008.

[17] Annette Messager, op. cit.

Agrandissement : Illustration 29

Agrandissement : Illustration 30

« ALINA SZAPOCZNIKOW. LANGAGE DU CORPS. » - Commissariat général : Sébastien Gokalp, directeur du musée de Grenoble. Commissariat scientifique : Sophie Bernard, conservatrice en cheffe pour l'art moderne et contemporain du musée de Grenoble. Pour le Kunstmuseum Ravensburg, commissaires : Ute Stuffer, directrice du Kunstmuseum Ravensburg, Ursula Ströbele, Professeur d’histoire de l’art, HBK, Braunschweig. Catalogue sous la direction de Sophie Bernard, textes de Sophie Bernard, Marta Dziewanska, Valentin Gleyze, Guitemie Maldonado, Anne Malherbe, Griselda Pollock, Ursula Ströbele, Myriam Mihindou, Édition Linéart, 2025, 272 p.

Jusqu'au 4 janvier 2026 - Tous les jours de 10h à 18h30, sauf le mardi.

Musée de Grenoble

5, place Lavalette

38 000 Grenoble

Agrandissement : Illustration 31