Agrandissement : Illustration 1

Partir sans savoir ce qui sera. Prendre le temps nécessaire pour entrer en immersion. Faire confiance au territoire. C’est précisément tout cela que Capucine Vever recherche lorsqu’elle se retrouve en résidence, forme qu’elle a érigée en principe pour la placer au cœur de son travail, tant chaque résidence constitue le point de départ de ses créations. Chacune lui offre le temps nécessaire à la découverte d’un territoire et de son microcosme, un temps long qui s’oppose à celui qui agite les villes, à la course permanente et effrénée de notre époque, un temps immersif qui lui permet d’aborder le monde différemment. La Graineterie, centre d’art de la ville de Houilles dans les Yvelines, propose de revenir sur douze ans de création de l’artiste, autorisant pour la première fois un regard rétrospectif sur une œuvre qui frappe par sa grande cohérence. Répondant au titre poétique de « Là où le monde déborde », l’exposition pointe plus spécifiquement la question du paysage dans sa dimension politique. Dessin, gravure, sculpture, photographie, film, installation sonore… Capucine Vever n’a pas de médium privilégié. Elle les choisit, les expérimentant parfois, en fonction des sujets qui naissent au cours de ses résidences. Adepte de Pierre Bayard et de son ouvrage « Comment parler des lieux où l’on n’a pas été », elle incarne la figure de l’artiste étrangère, ce qui lui permet de croiser les regards. La Graineterie est tout sauf un White cube, plutôt un ensemble d’espaces très divers qui se succèdent. Julie Sicault Maillé, la commissaire de l’exposition, a pensé l’accrochage de concert avec l’artiste.

Agrandissement : Illustration 2

Embrasser le monde

L’exposition s’ouvre sur une image immense inscrite dans un papier peint qui prend tout le mur à droite de l’entrée, et que l’on retrouvera plus loin, sous la forme d’un tirage photographique associé à un autre cliché avec lequel il forme un diptyque intitulé « Fiume Rosso », résultat d’une action entreprise à l’été 2019, sur la plage de Piscinas, au sud-ouest de la Sardaigne, à l’embouchure du Rio Piscinas-Irvi, dans l’environnement des célèbres dunes de la Costa Verde datant du quaternaire. Après avoir campé sur place, l’artiste inscrit dans le sable la question suivante : « La miniera respira encora ? » (Est-ce que la mine respire encore ?). Le diptyque détourne l’iconographie des vues idylliques de carte postale pour souligner le rapport paradoxal qu’entretient l’humain avec son histoire et son environnement. En amont de la plage se trouve un village abandonné qui abrite les vestiges des plus importantes mines de Sardaigne, ayant employé jusqu’à cinq mille personnes. Sur cet ancien site industriel, aucune procédure de décontamination nécessaire à la sauvegarde de l’environnement naturel commun n’a été enclenchée. Pourtant, en 1997, il fut classé par l’UNESCO Géoparc d’exception. Dans sa course depuis l’intérieur des terres jusqu’à la Méditerranée, l’eau étale un dégradé de couleurs allant du bleu au rouge rouille. « Fiume Rosso », le fleuve rouge, ainsi que le nomment les Sardes, n’a rien d’idyllique, bien au contraire. Dans la nature, la couleur rouge est plutôt synonyme de danger. Ici, l’eau la puise dans les galeries souterraines de l’ancienne mine, se chargeant toujours en métaux lourds.

Agrandissement : Illustration 3

Tout à côté est présentée la série « Labour » (2022) composée de six gravures en eaux-fortes et taille-douce. Invitée à arpenter les alentours du Château de Oiron, dans les Deux-Sèvres, l’artiste pluridisciplinaire se joue de procédés opposés en mobilisant d’une part le plus ancien outil de fabrication industrielle des images qu’est la gravure en superposant les techniques de taille-douce, et, d’autre part, les dernières visualisations GPS de Google Earth. Par analogie, les sillons de la gravure dressent un parallèle avec ceux de l’agriculture intensive. L’œuvre est un aller-retour entre image et technique, entre le corps de l’artiste qui s’applique à dessiner ceux (les aller-retours) des machines agricoles, entre la plaque de cuivre qui reçoit les morsures de l’acide et les sillons du stylet qu’elle a confectionné. Même si on ne le voit jamais, le corps est engagé dans la création des pièces de Capucine Vever.

Agrandissement : Illustration 4

Neuf disques suspendus en céramique, plus exactement en biscuit, composent l’installation « À la fin, on sera tout juste au début » (2020) réalisée dans la cadre d’une résidence du l'agglomération du Grand Paris Sud où l’artiste était invitée à travailler sur le territoire d’Évry-Courcouronnes. En découvrant, aux archives municipales, l’histoire de cette ville nouvelle sortie des champs avec ses tours, imposant son relief là où il n’y avait qu’une plaine, elle décide d’utiliser un orographe, appareil inventé en 1873 pour faciliter la cartographie des montagnes en réalisant des « tours d’horizon », sorte de lunette montée sur un axe pivotant à 360°. Dans ce tour d’horizon poétique, dont l’intitulé est emprunté à Jacques Derrida, la ville est très justement rendue : ce qu’est une ville nouvelle à l’échelle du paysage, projetée en terre cuite.

La vidéo « Marches parallèles » a été réalisée en 2014 au cours d’une résidence à la maison des arts de Malakoff. Elle suit un groupe de marcheurs arpentant la ville de Malakoff parallèlement à un autre groupe se trouvant dans les anciennes carrières[1] de la ville, juste sous leurs pieds. Cette marche sonore en caméra subjective nous entraine tour à tour dans ces deux mondes superposés. YAHIDKA[2], l’application pour auditeur-marcheur, permet d’appréhender cette exploration souterraine au travers d’une expédition de surface. Elle rassemble une quarantaine de textes pour un voyage par procuration.

Agrandissement : Illustration 5

Voyager par procuration

Les neuf gravures de « Lame de fond » (2019) offrent une vision du monde via ses routes maritimes de fret et l’intense trafic qui en découle. C’est une carte du monde en creux que dessinent les trajets des cargos, effaçant les continents. L’artiste crée une analogie entre les sillons des gravures et ces routes maritimes. Il y a une part d’accident dans le travail de Capucine Vever. On ne peut pas diriger le paysage que l’on filme. La série est réalisée à la suite de la résidence au Sémaphore du Créac’h sur l’île d’Ouessant que l’artiste effectue à l’été 2018. Les trois photographies nocturnes de la série « Un jour, en ma présence, un mage retira l’horizon tout autour de moi (10 ans après Nicolas Floc’h) » (2019), réalisée à proximité des phares des îles d’Ouessant et de Belle-Île, montrent le souhait de l’artiste d’inscrire les faisceaux du sémaphore dans le paysage. En poussant à l’extrême la sensibilité du capteur de l’appareil photographique – jusqu’à 40 000 ISO –, elle saisit un paysage chimérique transcendé par un modelé vaporeux qui rappelle le sfumato de Léonard de Vinci, alors que l’œil humain ne distingue rien dans la profondeur de la nuit.

Agrandissement : Illustration 6

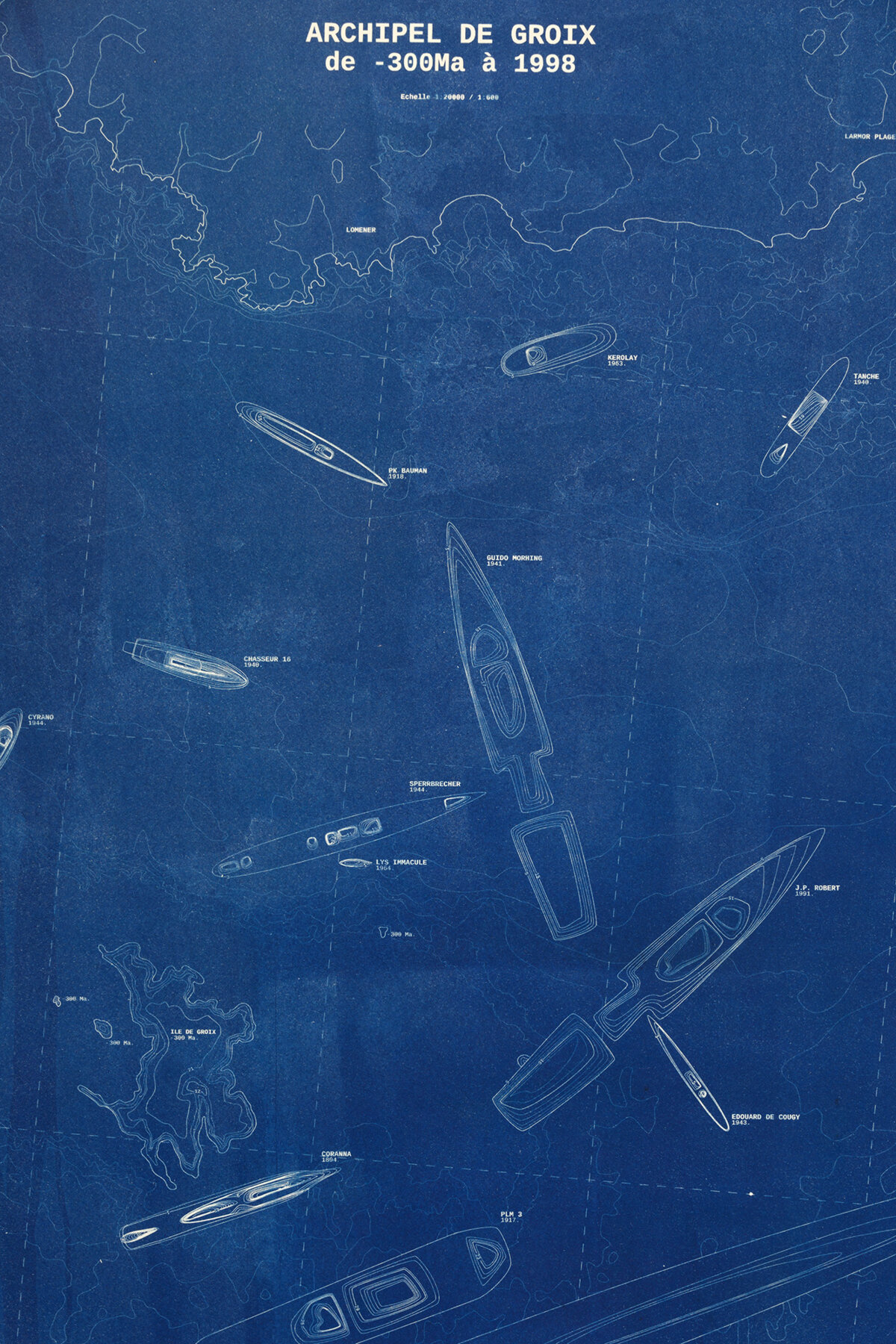

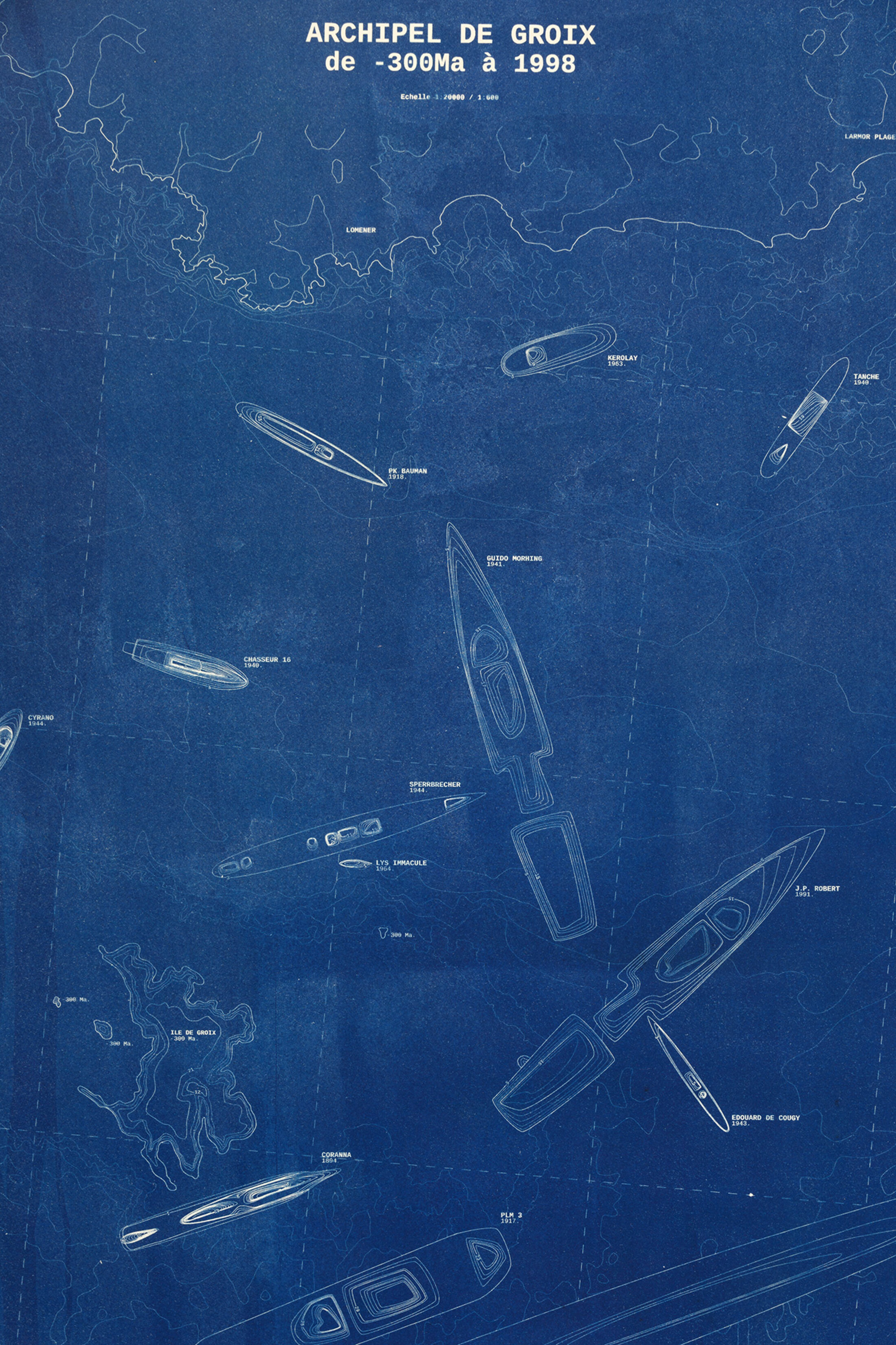

Fiction cartographique, « Archipel de Groix (de -300 ma à 1998) » (2013), est un cyanotype réalisé avec Valentin Ferré. Prenant comme décor la rade de Lorient, elle fait état de mouvements s’échelonnant de – 300 millions d’années à 1998 à travers des courbes de niveaux illustrant l’instant précis où chaque volume dans la rade est passé du fond à la surface et vice versa. Mêlant éléments artificiels et naturels, l’œuvre reconstruit un paysage sous-marin. Recherche sur les épaves, elle évoque la question des naufrages et des pillages à une époque où les actes de piraterie étaient courants en Bretagne.

Agrandissement : Illustration 7

Dans la verrière, l’installation « Friendly Melancolia » est une œuvre in progress depuis 2015. Elle fait référence à un incident survenu le 10 janvier 1992 : la perte d’un container par un cargo qui a vu près de 28 800 canards, tortues et autres jouets de bains se déverser dans le Pacifique[3]. L’artiste se saisit de ce fait divers devenu catastrophe écologique en réalisant à son rythme, sans doute plus d’une vie, 28 800 polyèdres, forme parfaite inventée par Dürer en 1514 dans son œuvre la plus célèbre, « Melancholia », – 1500 ont été produits de façon artisanale à ce jour – à l’échelle d’un canard de bain. Ils se déforment lentement à la faveur du passage des visiteurs, perdant leur perfection mathématique pour devenir uniques. Shooter la perfection pour aller vers la singularité.

Agrandissement : Illustration 8

Découvrir les archives en explorant la Garonne

Œuvre inédite s’inscrivant dans la continuité des investigations de l’artiste sur les paysages aquatiques, « Les troubles de la Garonne » a été réalisée à la suite de la résidence[4] de l’artiste aux archives de Bordeaux-Métropole. Elle comporte une dizaine de colonnes en terre cuite, référence aux poteaux d’amarrage appelés dans le jargon maritime des ducs-d’Albe[5]. Chacune conserve dans sa chair même la trace de nœuds qui, s’ils sont absents physiquement, se manifestent en creux, en négatif. Les sculptures, émaillées avec le limon de la Garonne, sont accompagnées d’une pièce sonore qui évoque le commerce triangulaire et la traite des Noirs par le biais de micro-récits d’êtres humains déshumanisés par un commerce prospère. Ces micro-histoires sont issues des archives bordelaises traitant de Saint-Domingue entre 1789 et 1793. Comment donner à voir, à lire, des archives dépourvues d’humanité ? Pour Capucine Vever, passer par la voix apparait l’unique moyen. Celle de Bénicia Makengélé incarne tous les protagonistes de ces récits. À l’instar de l’artiste sonore Dominique Petitgrand et des histoires racontées, des voix émergent. Diffusées en quadriphonie, elles engendrent une forme de polyphonie. L’artiste établit une correspondance entre les archives de Bordeaux et celles de Houilles à la faveur du fonds Victor Schoelcher qui vécut la fin de sa vie dans la ville des Yvelines. « Les troubles de la Garonne » sont nés d’un constat, celui de l’absence totale de traces témoignant de l’histoire du commerce triangulaire dans le paysage bordelais, se doublant ici d’une forme symbole d’une autre période de grandes oppressions à travers la présence des poteaux duc-d’Albe, et d’une nécessité, celle d’en parler, de dire les histoires afin de redonner une place dans le paysage contemporain à ces êtres humains dont le statut était alors réduit à celui de simples meubles.

Agrandissement : Illustration 9

Au « grenier » est diffusée l’installation vidéo « Dunking Island » (2022), fable politico-écologique composée de cinq écrans et d’un dispositif acoustique immersif qui entrainent le public autour de l’île de Gorée dans la baie de Dakar au Sénégal. En faisant le choix d’aligner le point de vue de la caméra sur celui de l’océan qui en est le personnage central, l’œuvre filmique mêle le passé au présent jusqu’à ce qu’ils se confondent. L’histoire se juxtapose. Les récits émergent de la mémoire de l’Atlantique, de l’esclavagisme aux candidats au départ tentant de rallier la pointe méridionale de l’Espagne à bord d’un simple bateau de pêche, aux milliers de polymères transformant petit à petit la baie de Dakar en mouroir pour la faune et la flore aquatiques.

Agrandissement : Illustration 10

Écouter l’histoire en bord de Garonne, plonger dans les fonds marins dakarois : l’œuvre de Capucine Vever embrasse le monde et au-delà. « Là où le monde déborde », précisément, aller au-delà, offrir une ouverture, s’immiscer dans un imaginaire. Le paysage est pour elle un espace politique qu’il soit délaissé ou contraint, porteur d’altérations toxiques dues à l’activité humaine, convoité ou endommagé, notamment à travers les problématiques environnementales contemporaines. De l’inframince à l’infiniment grand, du visible à l’invisible, l’artiste révèle ce qui est caché. Des étendues aquatiques aux espaces urbains, elle s’ancre dans la réalité avant de la laisser glisser vers des récits poétiques, faisant une place à nos imaginaires, pour mieux donner corps aux grands enjeux qui animent les sociétés contemporaines. Dans son tour d’horizon du monde, rien n’est déterminé à l’avance. Capucine Vever ménage même une place à l’aléatoire, condition sine quoi nonpour garder le monde vivant. Car, c’est bien connu, rien ne se passe jamais comme prévu.

Agrandissement : Illustration 11

[1] En 1909, le Service des Ponts et Chaussées dressait une carte des carrières qui surprend encore : il y aurait eu quatre-vingt-sept exploitations de carrières au nord-est et au sud de la ville de Malakoff.

[2] https://apps.apple.com/fr/app/yahidka/id918091136 ou https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intuitivetravel.yetanotherhole&hl=fr_FR&pli=1

[3] Luc Debraine, « L’odyssée des 29 000 jouets pour le bain qui se sont un jour égarés dans le Pacifique », Le Temps, 15 décembre 1998, https://www.letemps.ch/societe/lodyssee-29-000-jouets-bain-se-un-jour-egares-pacifique

[4] Huit semaines sur un an, entre 2022 et 2023.

[5] Du nom du troisième Duc d’Albe, gouverneur catholique espagnol des Pays-Bas au XVème siècle.

Agrandissement : Illustration 12

« CAPUCINE VEVER. LÀ OÙ LE MONDE DÉBORDE » - commissariat : Julie Sicault Maillé, commissaire d'exposition invitée, directrice de SIANA et enseignante.

Jusqu'au 25 mai 2024. Mardi, jeudi et vendredi, de 15h à 18h, mercredi et samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h.

La Graineterie

27, rue Gabriel Péri

78 800 Houilles

Agrandissement : Illustration 13