Agrandissement : Illustration 1

A Besançon, le palais Granvelle, monument emblématique de l’architecture de la Renaissance franc-comtoise, sert depuis 2002 d'écrin au musée du Temps rendant compte de l'histoire d'une ville qui fut, au cours du XIXème siècle et jusqu'à la fermeture de l’usine Lip en 1967, la capitale horlogère française. Rassemblant les collections d'horlogerie du musée des Beaux-arts et les collections du musée d'Histoire de la ville, l’institution raconte une histoire de la mesure du temps. Elle donne à voir l'exposition « Time is Tomi », née de l'idée d'une rencontre, celle de l'œuvre de Tomi Ungerer (Strasbourg, 1931 - Cork, 2019) avec son histoire familiale à travers la question du temps. Les Ungerer constituent à Strasbourg une dynastie de créateurs d'horloges astronomiques et d'édifices à partir du milieu du XIXème siècle. La proposition est donc double. D’une part, elle interroge, à travers une soixantaine de dessins issus des collections du Musée Tomi Ungerer à Strasbourg, la place qu’occupe le temps dans l’œuvre du dessinateur, notamment à travers les allégories de la mort, thème qui apparaît obsessionnel chez lui ; d’autre part, elle s'attache à raconter l'histoire de la fabrique d'horlogerie d'édifice Ungerer, méconnue du grand public. Décédé en février 2019, Tomi Ungerer était à la fois peintre, dessinateur, illustrateur et auteur. En France, il est surtout connu pour ses livres d’enfants, parmi lesquels l’autobiographique « No kiss for mother » publié en 1973. Si la grande diversité de sa production – l’affiche publicitaire, l’illustration jeunesse, la caricature satirique ou le dessin érotique – peut paraître de prime abord déroutante, elle en fait la richesse. Sa renommée internationale, il l’acquiert très tôt aux Etats-Unis. Arrivé à New York le 21 février 1956 avec « soixante dollars en poche et une cantine de dessins et de manuscrits » comme il se plait à le rappeler lui-même, il publie son premier livre pour enfant l’année suivante, « The Mellops go flying » obtient le prix du Spring book Festival, et devient cartooniste pour des magazines tels que Esquire, Harper’s Bazaar, Life ou Fortune, pour ne citer que les plus importants. En 1960, il enseigne à la School of Visual Art. L’année suivante, « Les trois brigands » est le premier livre pour enfant qu’il publie en Europe, avant même sa sortie aux Etats-Unis. Ungerer réserve la couleur aux dessins pour enfants et à la publicité. L’univers noir et blanc de l’encre de chine sert les dessins érotique et politique.

« Je suis né avec la mort »

Agrandissement : Illustration 2

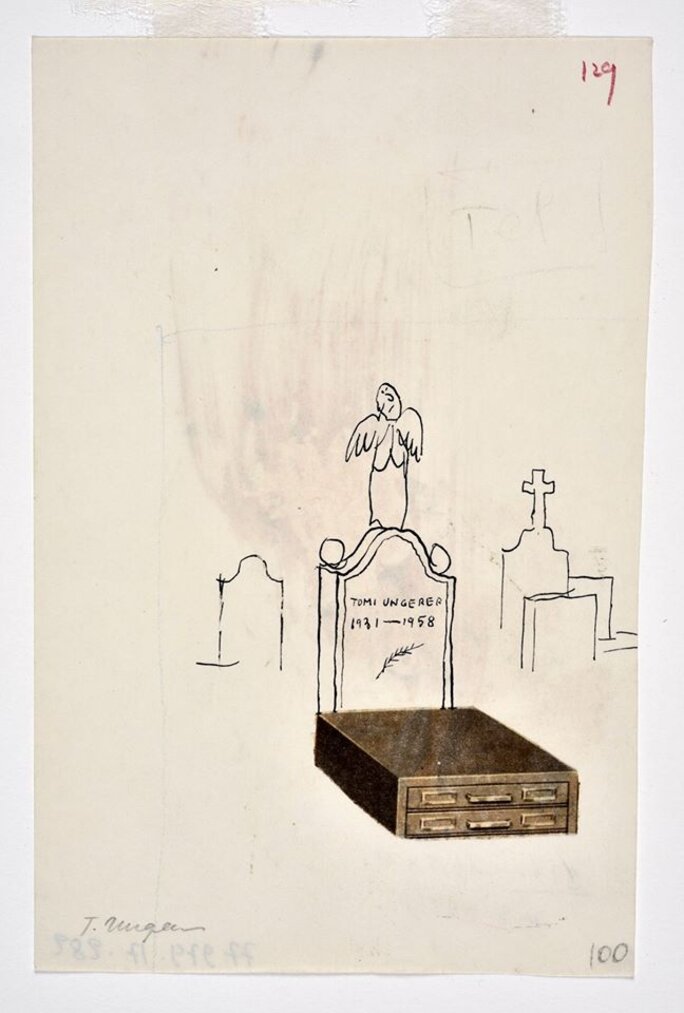

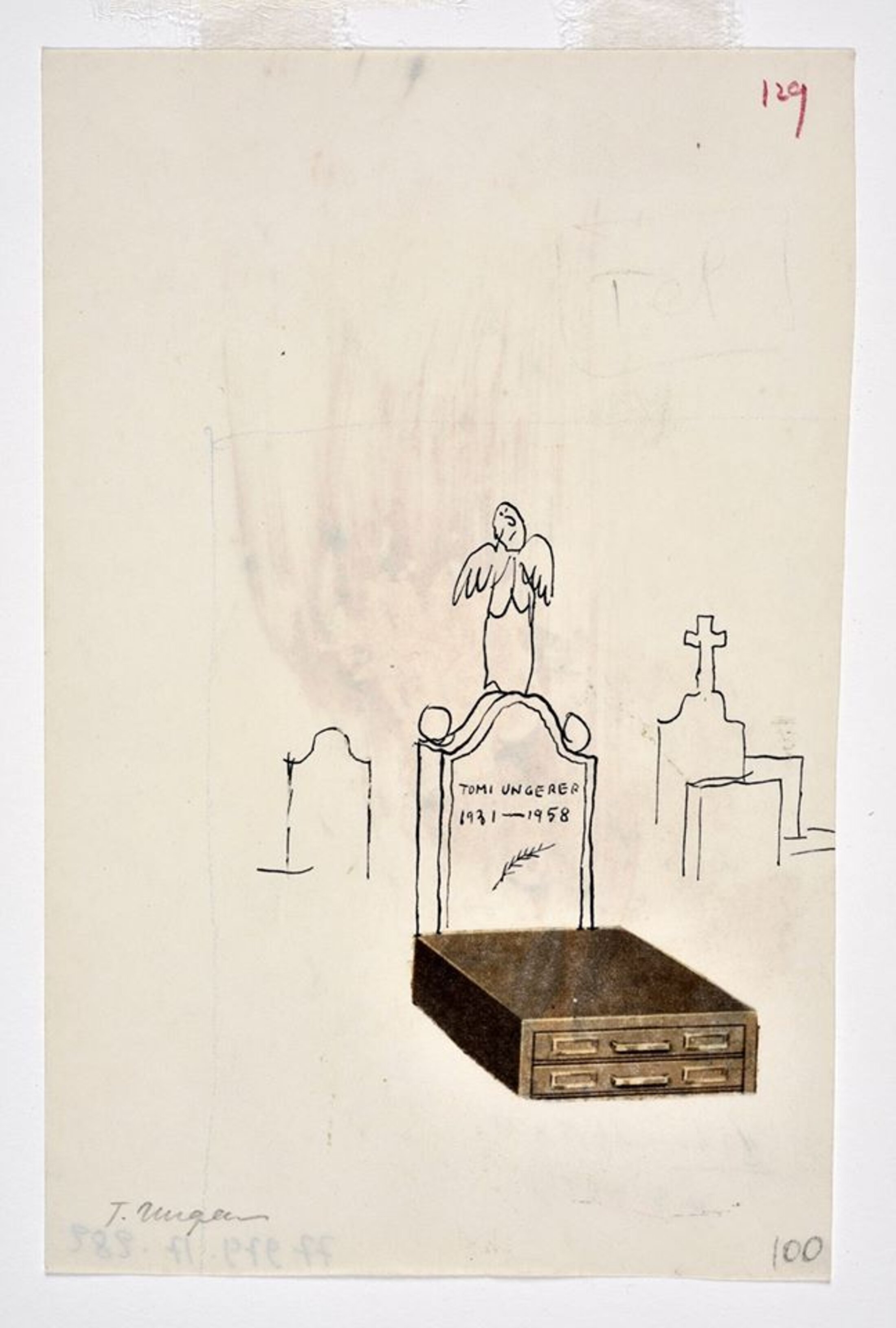

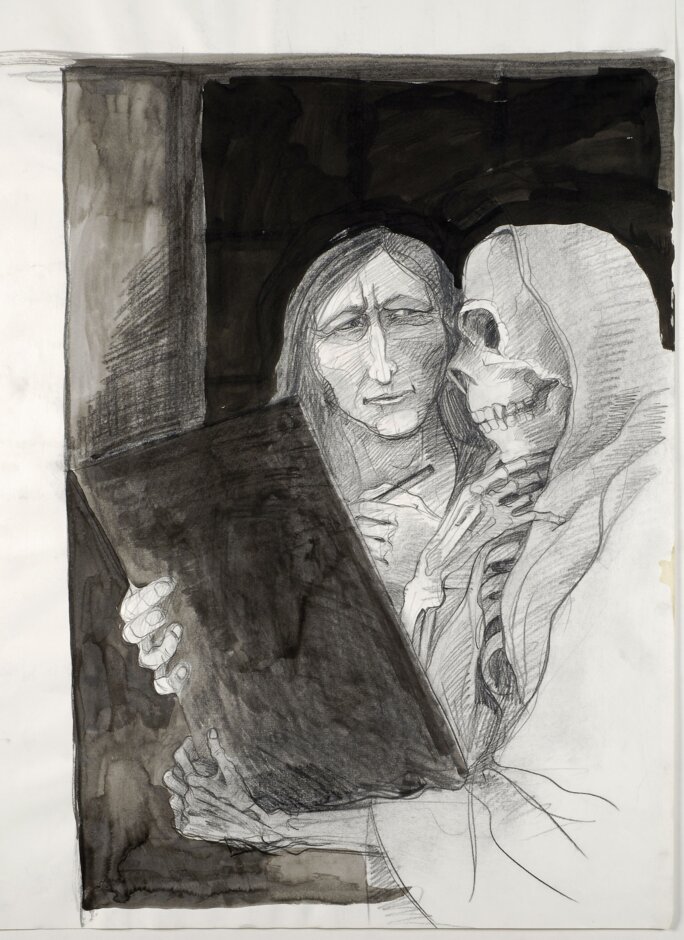

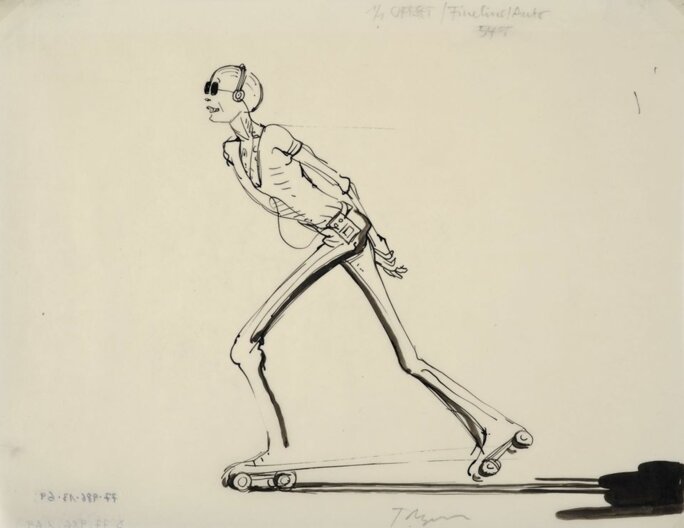

La thématique du temps, indissociable de la représentation de la mort[1] chez Tomi Ungerer, apparaît centrale dans son œuvre. Les soixante-dix pièces graphiques présentées illustrent tous les genres de son travail. « Dans cette exposition, le temps vécu et le temps ressenti, la quête effrénée d’un temps de plus en plus précis et le temps qui nous échappe sont autant de facettes conciliées. Une occasion de mettre en regard l’omniprésence du temps et de la mort dans l’œuvre de Tomi Ungerer. Un thème inédit, jamais montré lors d’une exposition et qui prend tout particulièrement son sens au musée du Temps à Besançon[2] » explique Laurence Reibel, conservatrice en chef du musée du Temps et co-commissaire de l’exposition. En guise d'introduction, c'est un « Autoportrait à la mort » qui ouvre l'exposition, montrant Tomi Ungerer, serein, dans une conversation avec la mort qu’incarne un squelette vêtu d’une sorte de cape lui recouvrant le crâne. Ils tiennent tous les deux ce qui semble être un grand livre ou un cahier, peut-être un classeur à dessin, Ungerer tenant de la main gauche un crayon. Tente-t-il de la portraiturer ? S’il réalise de nombreux autoportraits, peu sont associés à la figure de la mort. Plusieurs réalisés dans les années 1950 révèlent son goût pour la macabre sous l’influence du célèbre dessinateur du New Yorker, Chas Addams (1912 – 1988). Il représente même sur l’un d’entre eux sa propre tombe indiquant ses dates de naissance et de mort supposée. L’« Autoportrait à la mort » est unique : il n’existe pas de variante connue. L’artiste s’inscrit dans la tradition iconographique du Moyen-Age et de la Renaissance germanique de la figure de la « grande faucheuse » mais aussi des danses macabres de Baldung Grien, Hollbein et Cranach, tout en la renouvelant. La dimension tragique est donnée par le style réaliste et le choix d’un crayon gras pour son exécution, qui donne la sensation de l’immédiateté d’une confrontation directe. A côté, des dessins d'ingénieurs réalisés par son père montrent qu'il est aussi dessinateur.

Agrandissement : Illustration 3

Quatrième enfant d’une famille bourgeoise protestante strasbourgeoise, Jean-Thomas Ungerer que l’on surnomme Tomi, n'a que quatre ans en 1935 lorsqu'il perd son père. « J’ai eu le sentiment qu'il m'avait transmis tous ses talents en mourant[3] » confiera-t-il bien plus tard. Il déménage à Colmar avec sa mère, ses deux sœurs ainées et son frère. Quelques années plus tard, l’Alsace est annexée par l’Allemagne d’Hitler. Le jeune garçon subit la propagande nazie à l’école où il lui est interdit de parler français. A la fin de la guerre, lorsque l’Alsace redevient française, on lui interdira de parler alsacien. Après son échec au baccalauréat – son proviseur l’avait jugé, en le notant dans son carnet scolaire « d une originalité voulue perverse et subversive[4] » –, il décide de partir en stop en Laponie. Ses dessins de l’époque sont sous influence existentialiste. Il fréquente le centre culturel américain de Strasbourg et se passionne vite pour l’Amérique.

Agrandissement : Illustration 4

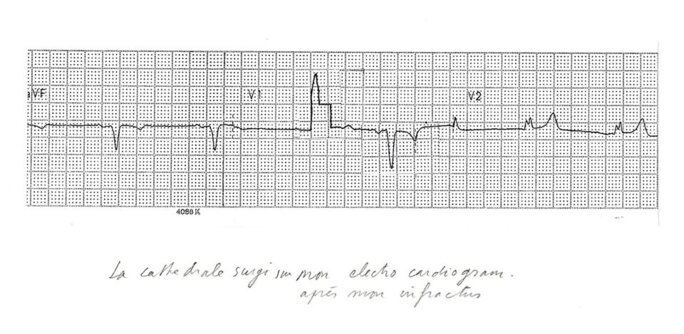

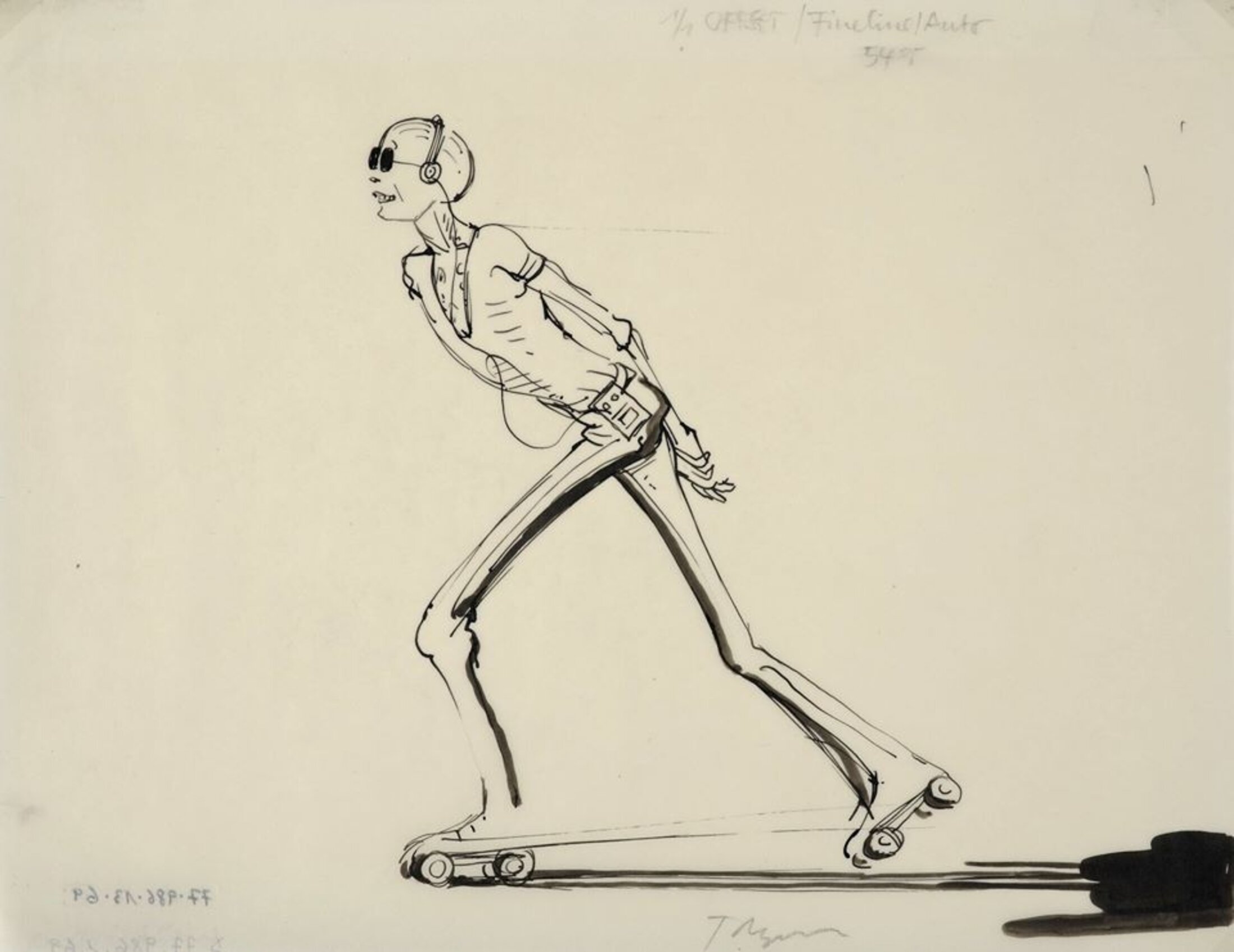

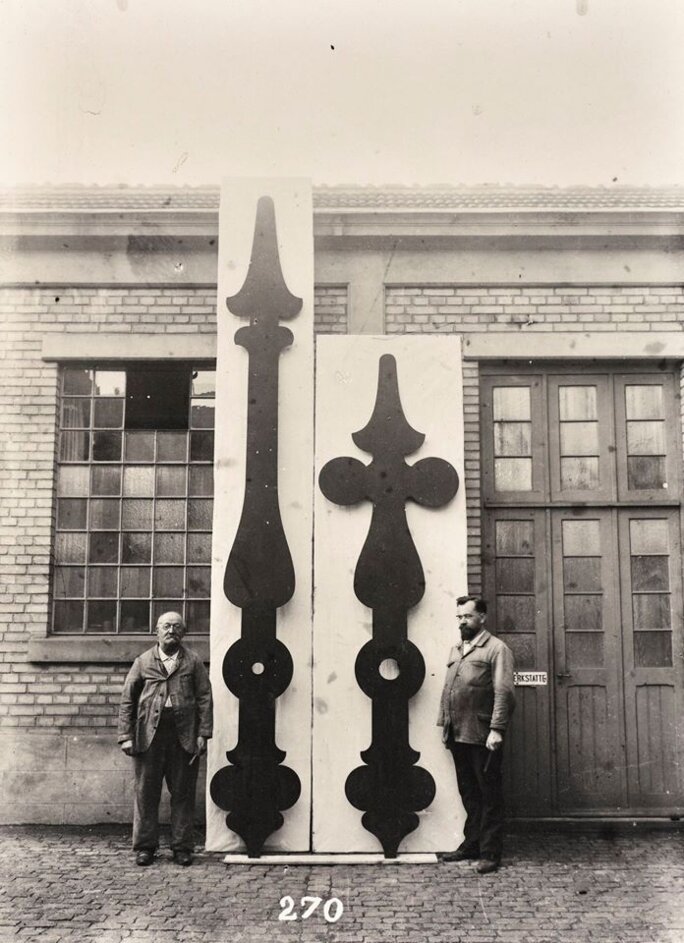

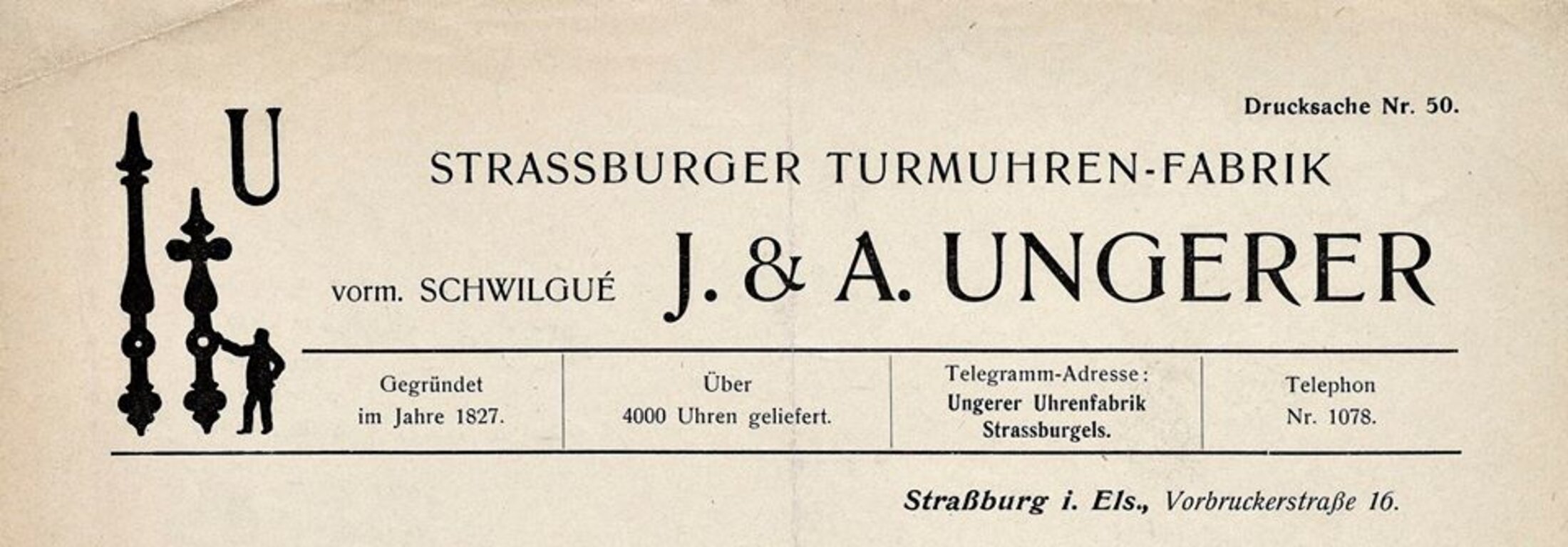

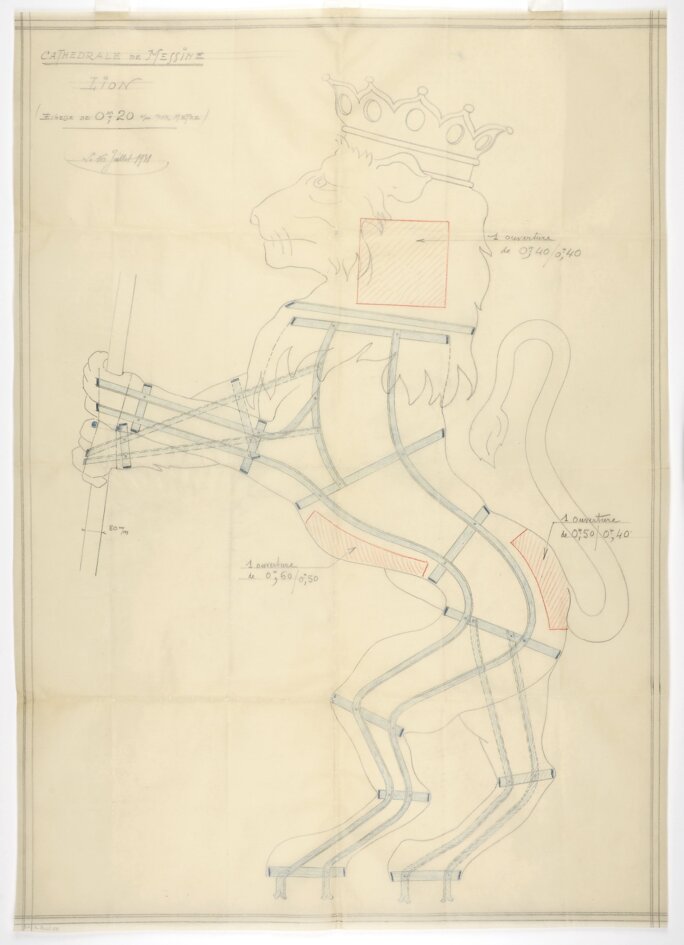

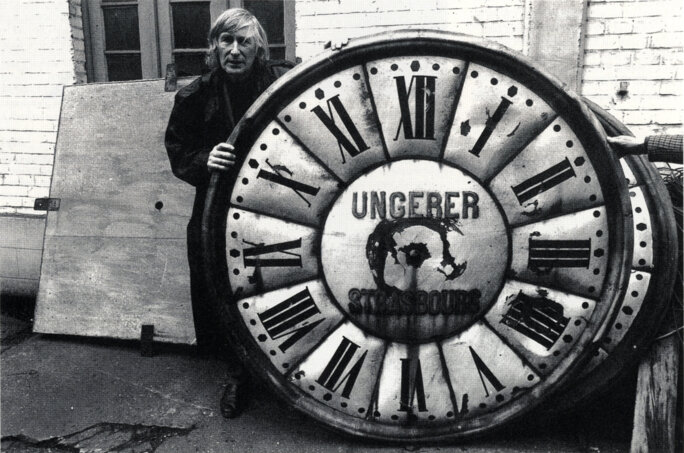

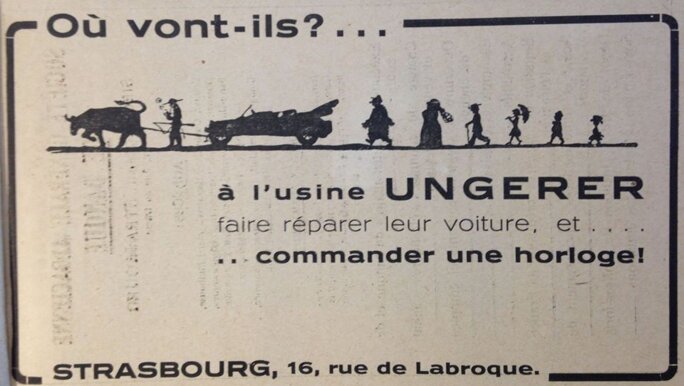

En Alsace, toutes les églises étaient équipées par les Ungerer depuis qu'en 1838[5], le fameux horloger mécanicien Jean-Baptiste Schwilgué (1776 – 1856) avait embauché les deux frères, Jean-Albert et Auguste-Théodore, sur le chantier de la troisième horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg (1838-42). Après le décès du maitre, ils reprennent la fabrique en 1858. Les Ungerer assurent la maintenance de l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg jusqu’en 1989, date du rachat de l’entreprise familiale. Un dessin montrant un petit bonhomme en train de remonter la cathédrale, témoigne de la relation ambiguë que Tomi Ungerer entretient avec cet édifice dont il admire les prouesses techniques mais qui l’écrase. « Les rouages de son horloge astronomique ont modelé ma cervelle, expliquant l'origine de mes élucubrations » confit-il. En 2007, il lui consacrera un livre, intitulé « Mes cathédrales », dans lequel elle devient un support satirique et humoristique, la désacralisant sans doute pour mieux l’humaniser et ainsi se l’approprier. Coucou suisse, horloge mécanique, sablier, métronome … Les instruments de mesure du temps reviennent régulièrement dans ses dessins. Dans les livres pour enfants, ils décorent les intérieurs des habitations, servent à dater l’époque. Dans « No kiss for mother », le petit chat Jo démonte son réveil pour « voir à quoi ressemblent les secondes, les minutes et les heures[6] ». Ils servent de support à la critique sociale dans les dessins satiriques. Ils représentent le temps qui passe conduisant inéluctablement à la même issue, fatale : la mort. Fasciné par la mécanique, Tomi Ungerer à un goût particulier pour les jouets automates. Des esquisses et autres croquis indiquent sa volonté d’en fabriquer. Il en réalisera certains dont la voiture qu’il construit pour ses deux fils, présentée au tout début du parcours. Il reproduit régulièrement divers mécanismes dont il va se servir dans ses dessins satiriques pour dénoncer une société mécanisée et la peur de la perte d'une humanité. La figure de l’être humain que l’on remonte avec une clef comme un automate, image récurrente dans son travail, est à ce titre significative. Cette angoisse d’une automatisation de la société s’exprime également dans les dessins érotiques de la série « Fornicon » (1969) dans laquelle il s’attaque à la mise en place de la mécanisation de la sexualité. La course contre le temps marque aussi très tôt ses campagnes publicitaires comme le montre un projet pour la compagnie aérienne Eastern Airline (vers 1960) dans lequel un avion plie son aile droite qui porte une montre.

Agrandissement : Illustration 5

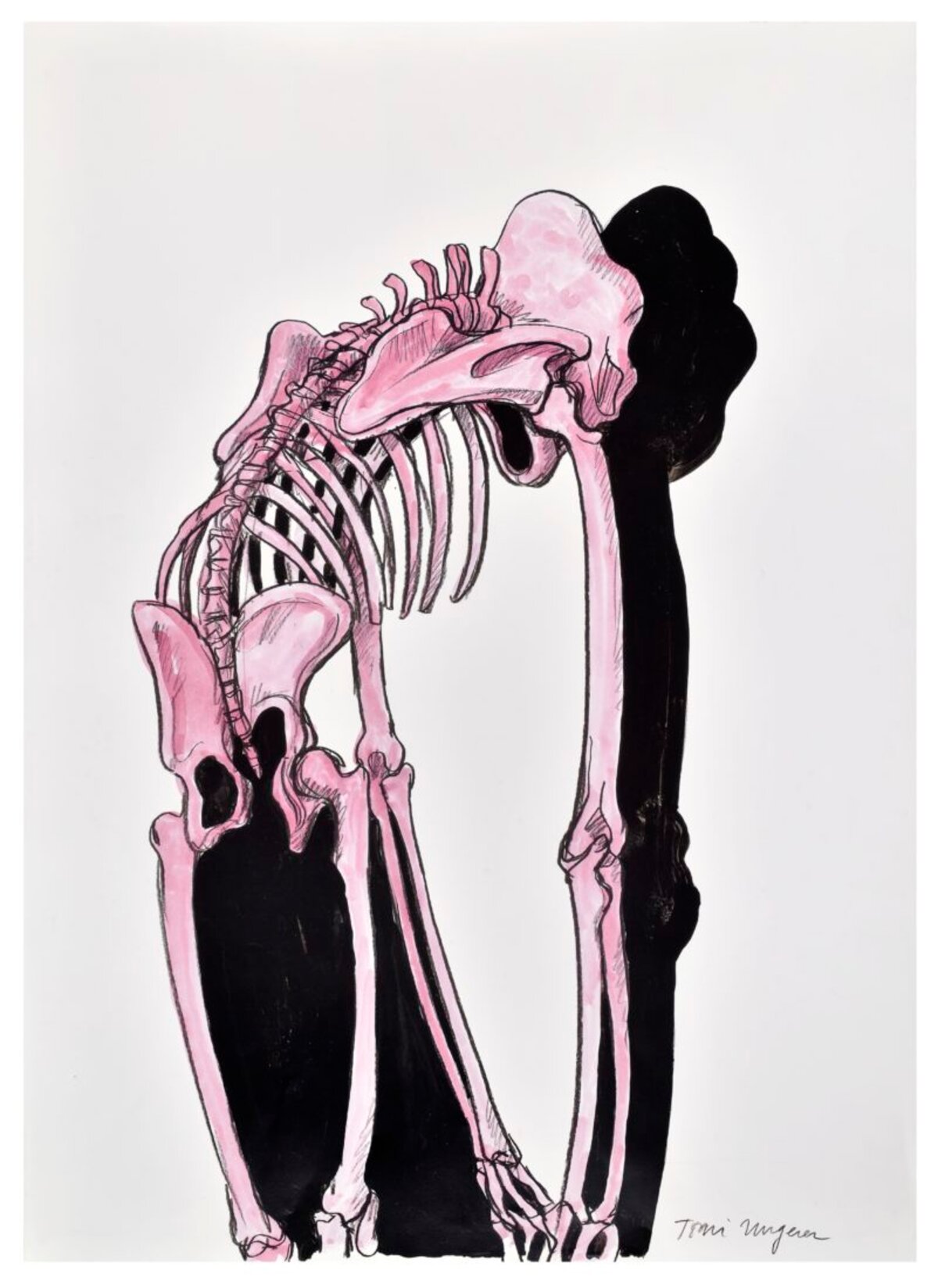

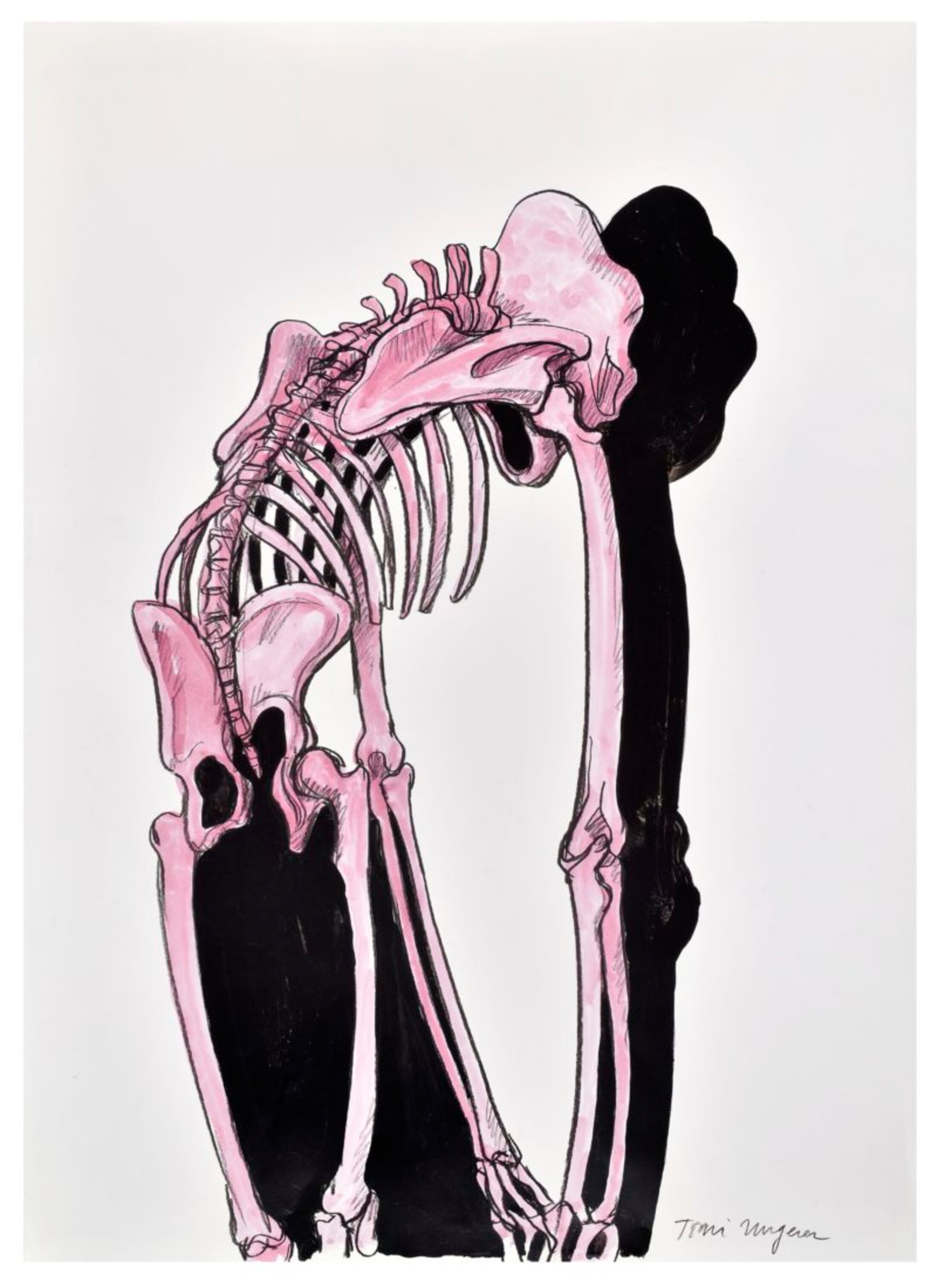

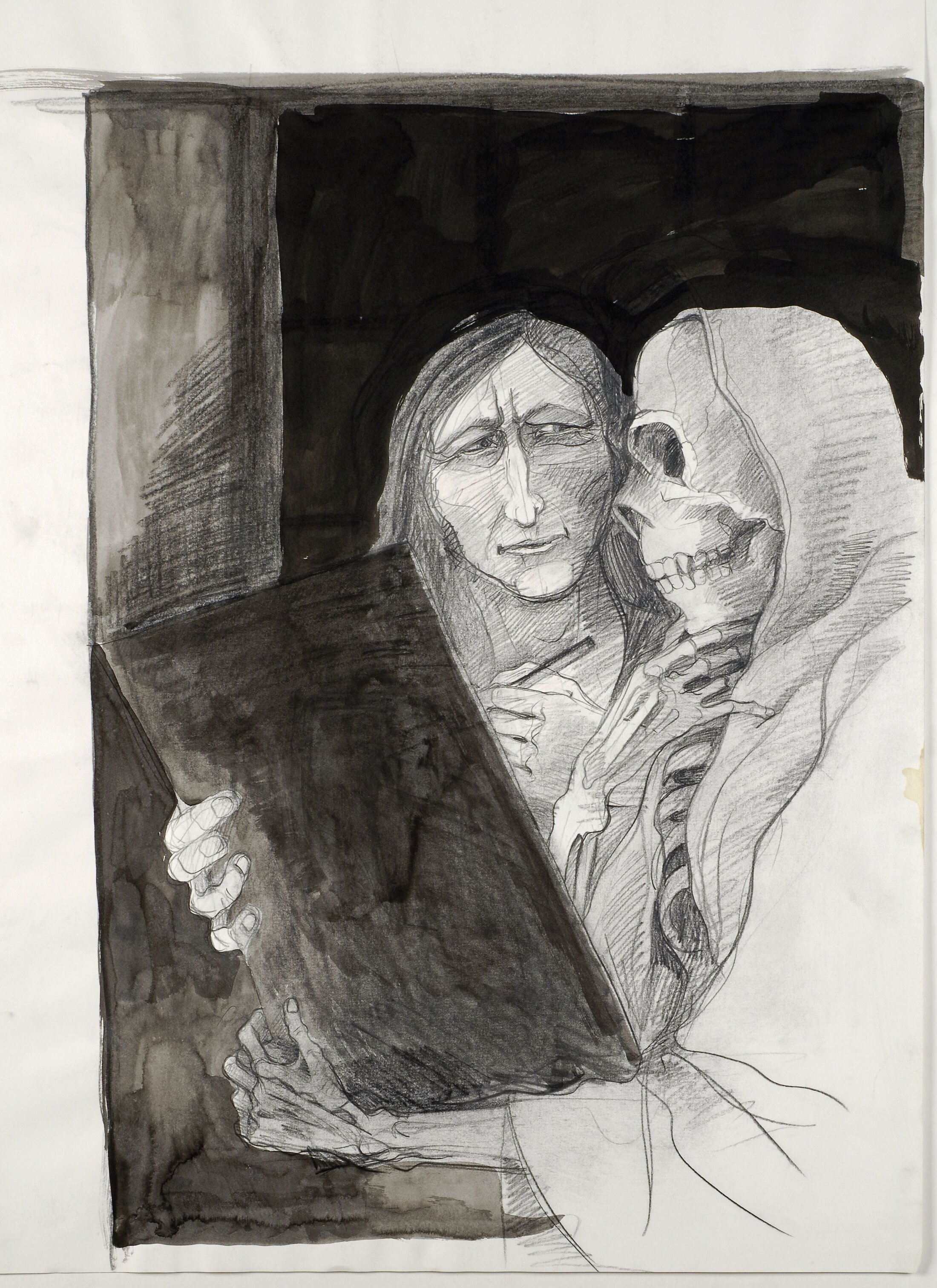

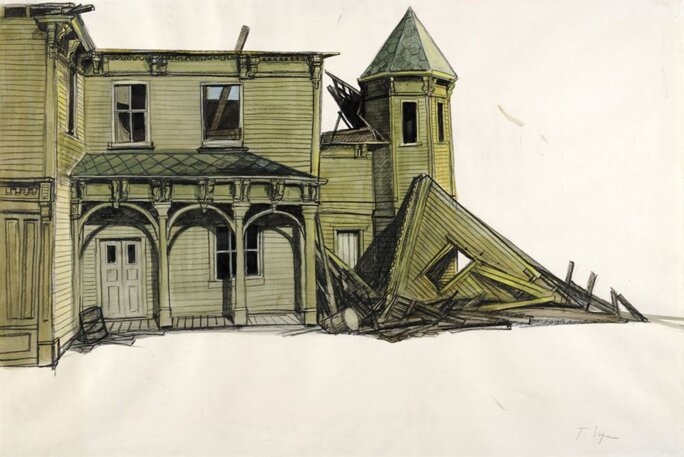

Dans ses dessins politiques, le temps et la mort occupent une place prépondérante. Ils apparaissent dans la satire sociale dès les années 1960 pour dénoncer la mise en place d’une société moderne dans laquelle le gain de temps et la rentabilité deviennent la norme, comme on peut le voir dans « Der Herzinfarkt » (l’infarctus) où la mort apparaît pressée, figurée sur un tracteur. La même approche sous-tend sa critique de la Middle Class américaine dans l’ouvrage « The Party » (1966). Il prend position contre la guerre du Vietnam en réalisant des images d’une extrême violence qui seront refusées par son éditeur. A ce moment, sa palette picturale n’est pas sans rappeler celle du peintre allemand de l’entre-deux-guerres Georg Grosz (1893 – 1959), ainsi que celle de Saul Steiberg (1914 – 1999), le célèbre dessinateur du New Yorker dans les années 1950-60. C’est au cours des années new-yorkaises qu’il découvre l’usage du papier calque qui demeurera son support de prédilection. Sa grande souplesse et sa transparence autorisent facilement les repentirs. Sa curiosité pour les techniques et les supports, le pousse à expérimenter, ce qui lui permet de renouveler régulièrement sa créativité et son style. Les dessins de la série « Slow agony » (les années canadiennes) traduisent son rapport à la mémoire et son besoin d’en garder des traces précises. Il donne à voir sa détestation de la Nouvelle-Ecosse, état du Canada dans lequel il semble avoir échoué après son départ des Etats-Unis en 1971, montrant la décrépitude de tout ce qui y est figé. Aucun humain n’apparaît dans ces grands dessins en couleurs, convoquant l’atmosphère désolée des tableaux réalistes d’Edward Hopper, comme dans « Wisdom has built her house, she has set seven pillars » (1981-82) où une maison effondrée illustre la déchéance humaine. Ungerer a représenté de nombreuses allégories de la mort comme dans cette lithographie en couleur dans laquelle le squelette vu de dos évoque une planche anatomique. On retrouve le motif du squelette dans un projet pour une campagne publicitaire allemande de prévention routière représentant le salage des routes (années 1970) où il rend palpable l’imminence de la mort. L’angoisse du temps qui passe, la décrépitude humaine, s’exprime particulièrement dans « le portrait de Dorian Gray » ou encore dans une troublante scène de psychanalyse où le patient est un ours en peluche chaussé de hauts talons tandis que le thérapeute prend les traits d’un gros bébé fripé suçant sa tétine.

Agrandissement : Illustration 6

Les Ungerer: constructeurs d'horloges d'édifice

Agrandissement : Illustration 7

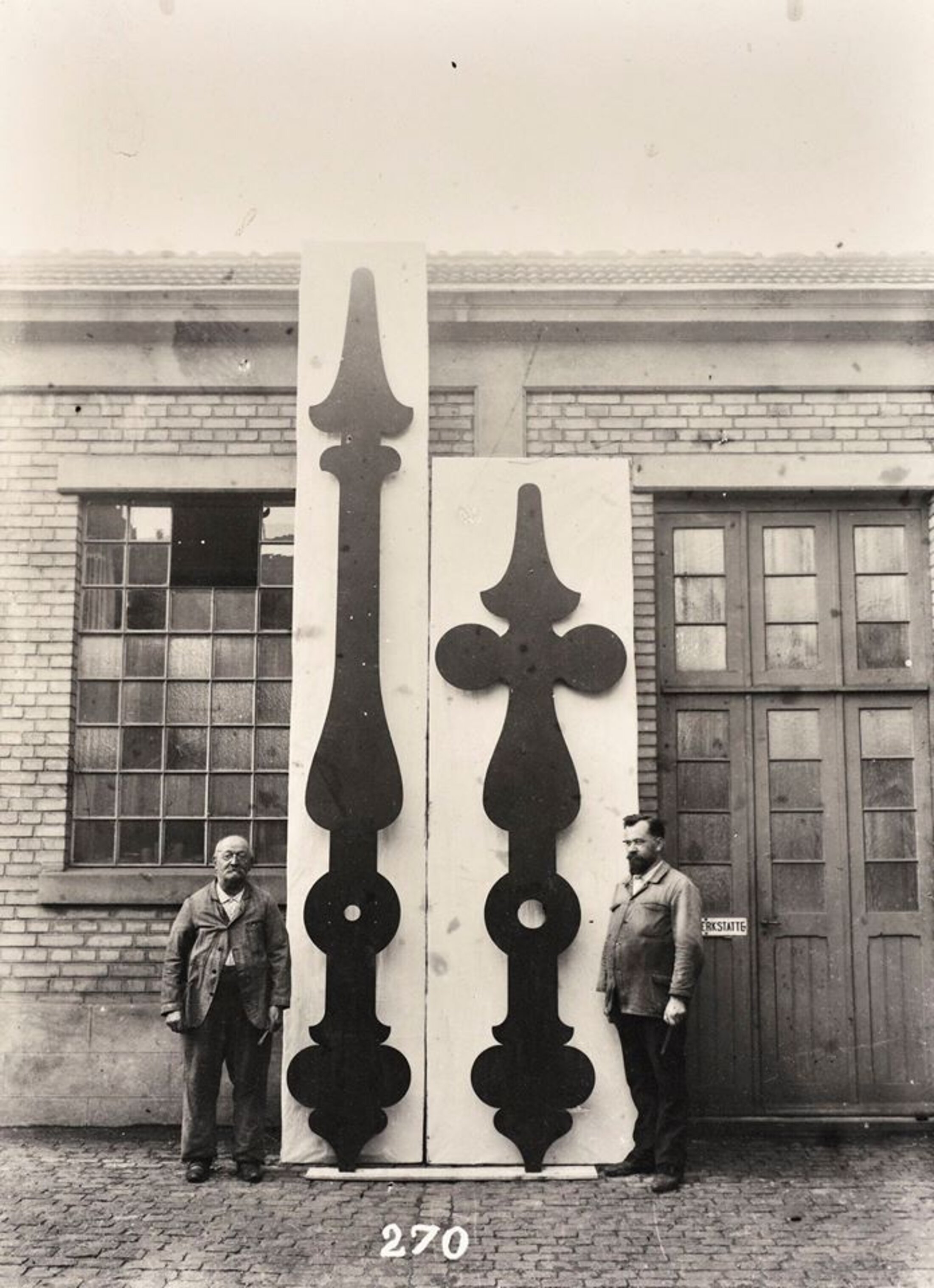

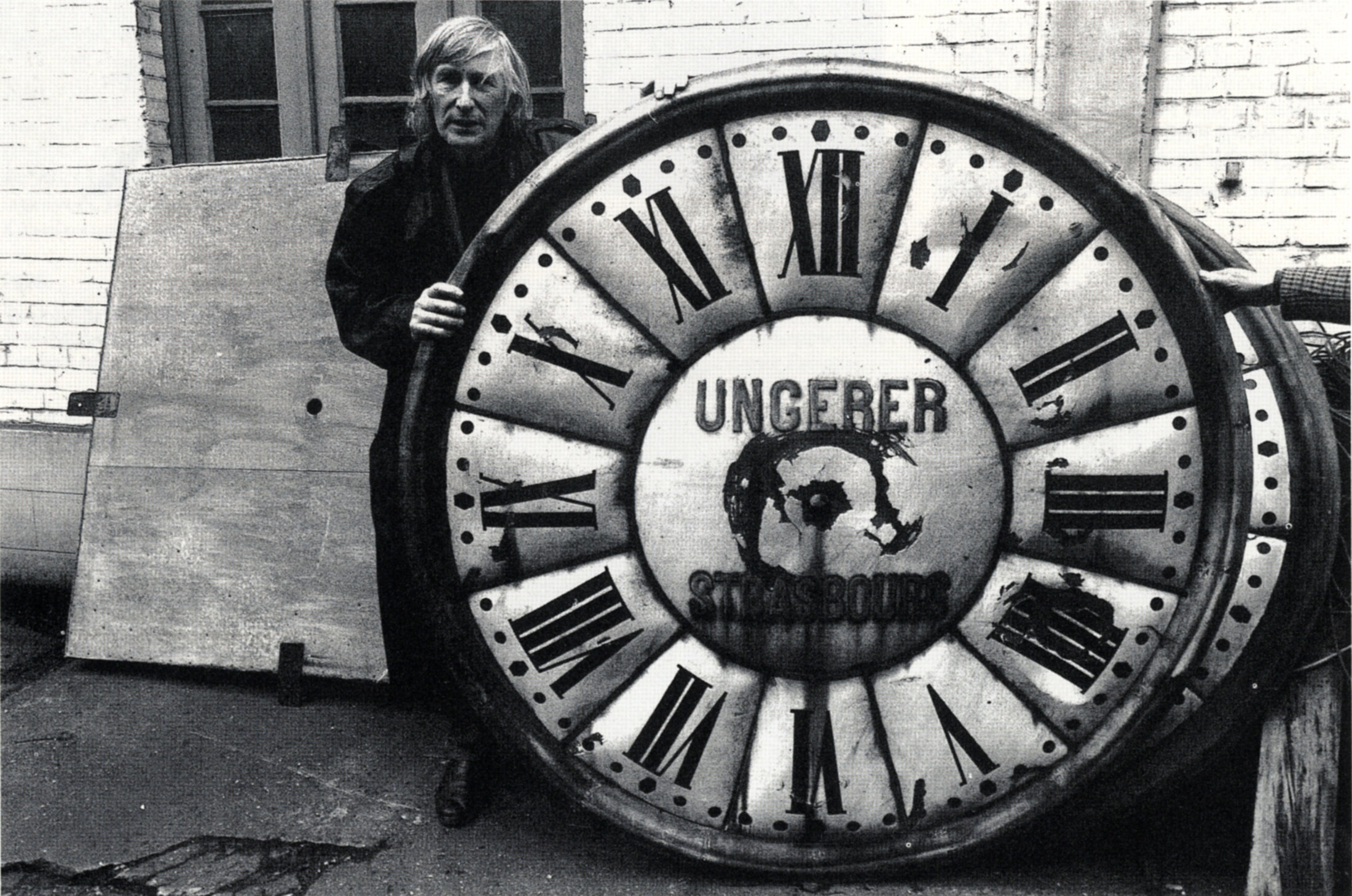

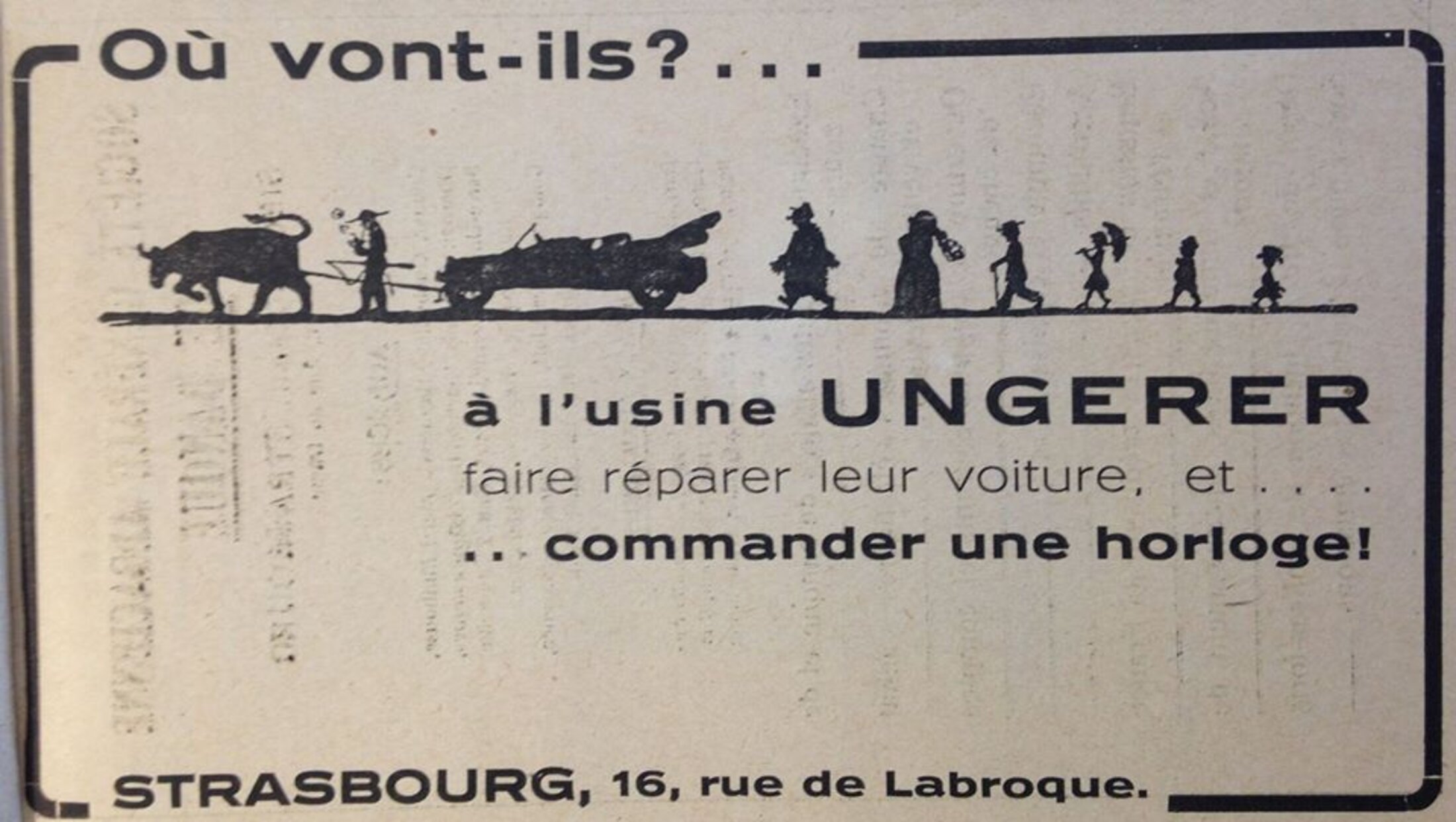

A partir de 1858, date à laquelle les deux frères Ungerer reprennent à leur compte la fabrique de Schwilgué, jusqu’à son rachat en 1989, l’entreprise familiale de production d’horloges d’édifice n’aura eu de cesse de s’adapter aux évolutions constantes de son temps, en diversifiant sa production. La nouvelle usine, bâtie en 1903[7] pour accueillir des machines lourdes et volumineuses, accueillera à partir de 1913, une branche de réparation automobile, les machines servant pour les deux domaines. Ce sont quatre générations qui se succèdent durant plus de cent trente ans malgré l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne en 1871 et les deux guerres mondiales. Grâce à l’abondant fonds d’archives et d’instruments conservé[8], il est possible de retracer l’histoire de l’entreprise Ungerer, ce qui constitue un témoignage rare dans le domaine de l’horlogerie monumentale. L’horloge d’édifice fonctionne sur les mêmes principes que l’horlogerie mécanique, son objectif étant de donner à voir et à entendre l’heure publique à tous et dans un certain périmètre. C’est pourquoi un cadran monumental et des cloches massives se révèlent nécessaires. Leurs imposants mécanismes justifient leur installation dans des clochers, des beffrois ou des combles. Métaphoriquement, une horloge d'édifice peut être comparée à une plante grimpante tandis qu’une horloge domestique serait une plante en pot puisqu’elle est compacte, le cadran, les poids et les cloches se trouvant au même endroit. Une machine à fabriquer des horloges est une sorte de calculatrice, la roue détermine plus de mille dents. Les horloges monumentales vont se multiplier au cours de la seconde moitié du XIXème siècle, à la faveur du développement industriel et de l’essor du chemin de fer qui nécessite la construction de nouvelles gares. Les églises, les mairies, les écoles représentent les gros de la clientèle, les usines constituent également une forte demande. L’entreprise comptera jusqu’à soixante-dix employés en dépit des guerres et des crises économiques. A partir des années 1920, le passage du mécanique à l’électrique pour le remontage des horloges d’édifice constitue un important marché pour les Ungerer. D’autant plus que la mise en place d’abonnements pour la maintenance et l’entretien des horloges leur assure une activité continue.

Agrandissement : Illustration 8

Au total, l’entreprise Ungerer aura installé plus de huit mille horloges en France et à l’étranger, majoritairement dans l’Est de la France, dont cent cinquante environ en Franche-Comté malgré la concurrence locale. On leur doit également quelques productions d’exception. A chaque génération son chef-d’œuvre. Ainsi, en 1911, la fabrique Ungerer construit, pour l’église Saint-Michel de Hambourg, la plus grande horloge mécanique d’Allemagne. En 1933 est inaugurée l’horloge astronomique de la cathédrale de Messine en Sicile, la plus haute du monde. Elle compte cinquante-quatre automates dessinés par Théodore Ungerer, le père de Tomi, et est toujours en activité. Charles Ungerer, l’oncle de Tomi, installe en 1950 l’horloge astronomique à carillon dans le tout nouvel hôtel de ville d’Oslo, en Norvège. Quarante-neuf cloches jouent une mélodie différente toutes les heures. En 1970, Jean Boutry, beau-frère de Tomi, à la tête de l’entreprise familiale, livre l’horloge monumentale de l’aéroport d’Orly, encore en place aujourd’hui.

Agrandissement : Illustration 9

L’exposition « Time is Tomi. Tomi Ungerer, le temps en héritage » est la première consacrée au célèbre dessinateur depuis sa mort. C’est aussi la première à interroger la place du temps dans son œuvre en comparant sa production avec l’héritage familial. « Nous étions curieux et impatients de connaître le ressenti de Tomi Ungerer sur ce parallèle établi entre ses aspirations de papier et un savoir faire horloger d’exception[9] » écrit Laurence Reibel dans la préface du catalogue accompagnant l’exposition. Peine perdue. Comme un ultime pied de nez, l’artiste s’est dérobé avant l’heure, emportant avec lui ses sentiments intimes. Que faire de l’entreprise familiale dont il doit logiquement prendre les rennes ? Dont il va interrompre la lignée ou plus exactement, dont la mort de son père va interrompre la lignée. Il le sait, il ne reprendra pas l’entreprise Ungerer. Son départ très tôt à Colmar, l’éloignement de l’usine, ont sans nul doute joué un rôle important. Destiné néanmoins à succéder à son père, il échoue dans ses études techniques. Un acte manqué. Sa fascination pour l’Amérique qui l’appelle, son appétence pour le domaine artistique, la mort de son père évidemment, cette mort avec laquelle il est né précisément, tout le pousse à se désintéresser de l’usine. De ce père finalement inconnu, il a hérité ses talents, transmis au moment de sa mort, il en est persuadé. Longtemps la question de pouvoir en faire quelque chose le travailla. « Le passé s’enroule, le futur se déroule[10] » note-t-il dans l’un de ses ouvrages, belle définition du temps qui passe, à la fois implacable et mélancolique, conduisant inexorablement à la mort. Cette figure qui le hante revient comme un leitmotiv dans son œuvre. Mesurer le temps apparaît comme un héritage familial incontournable. En fin de compte, les talents dont il hérita de ce père fantôme, à la fois mythique et étranger, à qui il finit par rendre hommage en 2002 dans le livre « De père en fils », sont ceux qu’il mobilisa pour construire une œuvre considérable, faisant de l’illustration, trop souvent considérée comme une pratique mineure, un art immense. Reste une rencontre, celle de deux cultures, l’une artistique, l’autre technique, qui se rejoignent rarement et que le musée du Temps à Besançon a si bien su réunir.

Agrandissement : Illustration 10

[1] Thérèse Willer, « Tomi Ungerer. L’engrenage du temps », in Time is Tomi. Tomi Ungerer le temps en héritage, catalogue publié à l’occasion de l’exposition éponyme au musée du Temps à Besançon du 22 février au 28 juin 2020, Silvana Editoriale, pp. 16 – 29.

[2] Cité dans « Besançon ~ Musée du Temps Tomi Ungerer – Le temps en héritage », FYK’mag, 2020. https://www.fykmag.com/besancon-musee-du-temps-tomi-ungerer-le-temps-en-heritage/ Consulté le 21 juin 2020.

[3] Émilie Grangeray, « Tomi Ungerer l’indocile » Le magazine du Monde 15 décembre 2012 p. 150

[4] « Hommage à Tomi Ungerer dans les Musées de Strasbourg », Rencontres de l’illustration, du 20 mars au 21 juin 2020, cité dans le dossier de presse.

[5] Laurence Riebel, « 1858 – 1989 : 130 ans d’histoire de la fabrique Ungerer à Strasbourg », in Time is Tomi. Tomi Ungerer le temps en héritage, catalogue publié à l’occasion de l’exposition éponyme au musée du Temps à Besançon du 22 février au 28 juin 2020, Silvana Editoriale, pp. 100 – 119.

[6] Tomi Ungerer, Pas de baiser pour maman, Paris, L’école des Loisirs, 1979, p. 8.

[7] Laurence Riebel, « 1858 – 1989 : 130 ans d’histoire de la fabrique Ungerer à Strasbourg », in Time is Tomi. Tomi Ungerer le temps en héritage, catalogue publié à l’occasion de l’exposition éponyme au musée du Temps à Besançon du 22 février au 28 juin 2020, Silvana Editoriale, pp. 100 – 119.

[8] Les Ungerer, historiens autodidactes, sont soucieux de transmettre leur savoir faire. Le riche fonds d’archives et d’instruments qu’ils ont constitué est conservé au musée des arts décoratifs de Strasbourg et aux Archives départementales du Bas-Rhin. En 1922, Alfred Ungerer publie un ouvrage intitulé « L’horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg » qui fera date. Il sera plusieurs fois réédité, tout comme « Les horloges astronomiques et monumentales les plus remarquables de l’Antiquité à nos jours », publié en 1931. Ces deux ouvrages font toujours références aujourd’hui. Les archives de la fabrique Ungerer, parce qu’elles renferment, fait rare, cent cinquante ans de l’histoire d’une entreprise d’horlogerie d’édifice, participent pleinement à l’histoire de l’horlogerie.

[9] Laurence Riebel, « Time is Tomi», in Time is Tomi. Tomi Ungerer le temps en héritage, catalogue publié à l’occasion de l’exposition éponyme au musée du Temps à Besançon du 22 février au 28 juin 2020, Silvana Editoriale, p. 14.

[10] « Livre de bord du capitaine Reregnu », in Mutarotnegra, 3790 après Jésus-Christ, Strasbourg, Editions de la Nuée Bleue/ DNA, 1995, p. 128.

Agrandissement : Illustration 11

"Time is Tomi. Tomi Ungerer, le temps en héritage". Commissariat de Nicolas Surlapierre, directeur des musées du centre, Besançon, Laurence Reibel, conservateur en chef su musée du Temps, assistée de Camille Abbiateci, documentaliste, musée du Temps, Besançon et Thérèse Willer, conservateur en chef du Musée Tomi Ungerer - Centre international de l'illustration, Strasbourg.

Du mardi au vendredi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h; Samedi, dimanche et jours fériés, de 10h à 18h - Exposition prolongée jusqu'au 20 septembre 2020.

Musée du Temps

98, Grande Rue

25 000 BESANCON