Agrandissement : Illustration 1

Ils sont quatre, une femme et trois hommes, dormant allongés sur une immense toile de décor d’opéra déployée à même le sol de la scène. Celle-ci figure ce que l’on devine être une immense étendue d’eau, un océan. Une voix masculine, émanant d’un répondeur téléphonique, évoque la côte normande et des gens qui courent affolés sur la plage. La voix parle d’une audition, de trouver une tempête pour pouvoir jouer dedans. L’homme raconte son rêve pendant que les comédiens se réveillent doucement. La seule protagoniste se lève alors et se saisit d’une éponge qui, imbibée d’eau, devient l’outil lui permettant d’écrire en lettres capitales sur le grand mur du fond transformé en tableau noir, le premier mot d’une phrase qui sera complétée par chacun des comédiens : « ESSAYE DE TE SOUVENIR OU À DÉFAUT INVENTE ». L’évanescence d’une écriture simplement tracée à l’eau renforce d’emblée ce sentiment de précarité humaine qui rend la vie si précieuse, la conjuguant au présent par urgence : être ici et maintenant. Ils se racontent leur rêve de la nuit précédente. L’exercice est simple : réussir à attraper le songe avant qu’il ne s’évanouisse avec le réveil, synonyme de retour à la réalité. Mais le spectacle est double. Au premier, qui a lieu sur une scène de théâtre avec des interprètes en chair et en os, répond un second qui aura lieu plus tard dans la nuit suivante : celui des rêves des spectateurs que la pièce aura fait naître – ils peuvent d’ailleurs être racontés, comme celui qui ouvre le spectacle, en appelant un numéro de téléphone indiqué dans la feuille de salle.

Agrandissement : Illustration 2

Se souvenir ou inventer

On ne l’attendait pas à cet endroit mais c’est bien Brigitte Salino qui est convoquée dans le récit à venir. La critique de théâtre du journal Le Monde devient une figure exotique, le fil rouge de la pièce, à la faveur d’un article écrit en 1989 relatant sa rencontre à Berlin avec le philosophe Ulrich Sonnemann et l’anthropologue Dietrich Kamper, se dénommant eux-mêmes « anthropologues de l’imaginaire » car travaillant sur la façon dont les mythes, qu’ils soient réels ou inventés, affectent notre inconscient collectif. Ils ont réuni un groupe de scientifiques de la Freie Universität de Berlin, le « groupe Atlantis », qui œuvre à la préparation d’une expédition de recherche de l’Atlantide, île mythique de la taille d’un continent que seuls deux écrits de Platon mentionnent : « Écoute donc, Socrate, une histoire très étonnante qui est pourtant extrêmement vraie, comme l’a racontée autrefois Solon » écrit le philosophe grec dans le dialogue du Timée (360 avant notre ère) alors qu’il commence le récit de l’Atlantide. « En l’espace d’un seul jour et d’une nuit terribles, tout ce que vous aviez de combattants rassemblés fut englouti dans la terre, et l’île Atlantide de même fut engloutie dans la mer et disparut » poursuit-il dans le Critias où l’essor et la chute de la cité mythique sont largement développés. Il la situe faisant face aux colonnes d’Hercule, c’est-à-dire face à l’actuel détroit de Gibraltar.

Son engloutissement correspondrait, selon le groupe Atlantis, à la catastrophe initiale à l’origine de notre fascination inconsciente pour la fin du monde. Trente ans plus tard, Simon Gauchet et ses comédiens partent explorer les lieux qui portent en eux la part d’un monde englouti, plongeant au large de Santorin, île des Cyclades dans la mer Égée, explorant la rade de Lorient, traversant la baie du Mont-Saint-Michel, dormant dans un site mégalithique… Le metteur en scène, qui inscrit la nature et ses éléments au cœur de son travail, explore ce qui gît, englouti, au fond de l’inconscient de l’humanité. Sa « grande marée » part de cette expédition du groupe de philosophes allemands pour retrouver l’Atlantide, qui fut avortée à l’automne 1989 faute de navire et de financement, mais aussi en raison de la chute du mur de Berlin – actant la disparition de Berlin-Ouest, cet îlot, en même temps que celle de la RDA –, pour se transformer en voyage métaphysique, s’étendre à une quête à la fois intime et universelle des origines. « Pourquoi sommes-nous tentés de revenir à la source, comme les saumons remontent la rivière pour mourir là où ils sont nés ? » interroge-t-il.

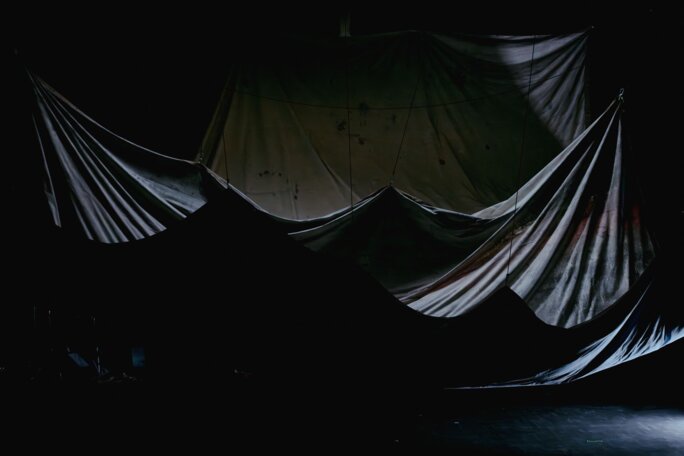

Cocréateur de l’École Parallèle Imaginaire (l’ÉPI), lieu sans lieu concevant des expériences dans des théâtres, des musées, dans l’espace public et pour des territoires, Simon Gauchet invente des processus singuliers qui viennent interroger nos capacités d’imagination et nos rites collectifs. Ici, l’illusion théâtrale s’approche du merveilleux tant les inventions scéniques invitent à la contemplation. Prenant des allures d’installations-performances, elles tutoient le sublime, déclenchant chez le spectateur un effet de sidération. Ainsi, à l’aide de grandes toiles d’opéra manipulées tour à tour, apparaissent la mer et les vagues. On est fasciné par tant de trouvailles, par la beauté du passage d’une toile à l’autre, par les comédiens qui se transforment en spéléologues au fur et à mesure que le voyage se fait intérieur, explorant des grottes dont les parois abritent les premières représentations de l’humanité, devenant cavités nouvelles qui ne sont autres que l’intérieur de nos propres corps.

Agrandissement : Illustration 3

Faire du théâtre comme on mène une expédition

Dans un monde déjà parcouru de long en large, déjà découpé, cartographié dans ses moindres recoins, partir à la recherche de territoires imaginaires semble la seule façon de créer des failles dans la réalité. C’est ainsi qu’en 2016, Simon Gauchet est parti, en compagnie d’une dizaine de navigateurs, à bord d’un radeau de bois pour un voyage qui dura neuf mois, à la recherche de l’île d’Utopie, la société idéale selon Thomas More décrite dans son ouvrage de 1516[1]. Quatre ans plus tard, recevant l’article de Brigitte Salino sur l’expédition allemande avortée, il part avec l’auteur Martin Mongin à sa recherche, prenant contact avec les trois scientifiques du groupe Atlantis encore en vie qui leur avouent que l’expédition n’a jamais eu lieu, les incitant à la mener à bien à leur place. « L’impulsion du voyage, présente dans beaucoup de mes créations, est d’abord liée à un désir d’enfance : lorsque mes parents me demandaient ce que je voulais faire plus tard, je répondais ‘aventurier’[2] » explique Simon Gauchet qui a rêvé un temps de devenir anthropologue. « Ma façon de faire du théâtre est encore très liée à cette envie d’aller voir ailleurs, d’explorer l’inconnu ».

Agrandissement : Illustration 4

Par goût de l’aventure et d’un imaginaire exalté, ils font le choix de pouvoir déceler dans un certain nombre de lieux autre que l’Atlantide « cet ‘ombilic du monde’ en tant qu’il pourrait être la cicatrice originelle de notre civilisation[3] ». Ils se racontent leurs rêves pour préparer leur spectacle exactement comme les explorateurs du groupe Atlantis se racontaient les leurs pour préparer leur expédition. Parmi ceux-ci, l’un d’eux les a particulièrement frappés, un rêve d’anti-déluge, une grande marée, devenue métaphore du spectacle qui se joue ici : « Un jour, la mer se retire et dévoile ce qui était caché », des territoires jusque-là invisibles. Aller voir ce qui se joue dans l’estran, cette partie du littoral découverte puis recouverte au fil des marées, entre le visible et le caché, le connu et l’inconnu, à cet endroit précis où la curiosité s’engouffre dans la moindre brèche aussi sûrement que l’imagination, là, dans cette zone interstitielle, pour approcher ce qui gît, enfoui, dans l’inconscient de l’homme et du monde. « Alors que nous assistons, face aux impératifs toujours plus impérieux d’un prétendu ‘réalisme’, à un appauvrissement et un assèchement sans précédent de nos imaginaires, la quête de ce point primal, comme une comète traversant le ciel, nous permettra de renouer avec l’impossible et de tisser des liens nouveaux avec le mystère, et l’inouï qui y sommeille » écrit Simon Gauchet dans sa note d’intention.

Agrandissement : Illustration 5

En multipliant les récits d’explorations pour mieux les entremêler, « La grande marée » agglomère un ensemble de visions qui toutes interrogent notre rapport au caché, et donc à notre origine lointaine dans le lien inextricable qu’elle entretient avec la mer en tant que lieu de surgissement de la vie, de sortie de l’eau du vivant. Considérant le théâtre comme le lieu de représentation de ce qui ne peut être montré, Simon Gauchet fait de l’espace scénique le double imaginaire de ce lieu originel inconnu et inaccessible à la faveur d’une quarantaine de toiles peintes issues de différents théâtres et opéras européens. Chacune, provenant de spectacles différents, représente l’irreprésentable. Telles des archives de notre histoire commune, ces images sont autant de strates de la réalité qui, dévoilées, imbriquées, mélangées, autorisent la réunion de l’espace et du temps, liant ainsi des récits fragmentaires provenant de lieux et d’époques différentes.

En cheminant parmi elles, le spectateur prend alors conscience que les images du passé, telles des oracles se confondant ici avec autant de Cassandre prédisant tous les malheurs de Troie et ne suscitant que doute et indifférence, annoncent notre futur. La catastrophe à venir révélée, lui seul peut agir. En tutoyant le sublime, « La grande marée » propose d’augmenter le récit de l’engloutissement par son contre-champ, le retrait des eaux. Et si, comme l’a affirmé le psychanalyste hongrois Sándor Ferenczi dans son fameux article[4] de 1924 sur la théorie de la génitalité, l’humanité était l’aboutissement d’une série de catastrophes passées qui auraient marqué l’inconscient tant individuel que collectif ? Bien avant l’Atlantide, à l’ère du Paléozoïque, la vie sous-marine fut contrainte de sortir des mers à cause de leur asséchement. Être terrestre ne serait-il pas notre plus grand traumatisme ? Chaque naissance ne serait alors que la répétition de la grande catastrophe de la sortie des eaux des mammifères, reproduisant inlassablement dans le ventre maternel le cycle de l’évolution avant notre arrivée tragique sur terre, violemment expulsés du placenta originel. Dans son ouvrage « Manières d’être vivant[5] », Baptiste Morizot explique que c’est pour retrouver le goût de l’océan que nous aimons habiter en bord de mer ou que nous salons nos plats. Une chose est sûre, cet espace intermédiaire entre deux catastrophes dans lequel inconsciemment nous nous tenons relève plus de l’évasion onirique que de la science, une géographie des rêves que Simon Gauchet convoque brillamment sur scène.

Agrandissement : Illustration 6

[1] Thomas More, L’Utopie ou le traité de la meilleure forme de gouvernement, Louvain, Dix-sept provinces, 1516, réed. Garnier-Flammarion, 1993.

[2] Entretien avec Simon Gauchet, propos recueillis par Victor Roussel pour le Théâtre de la Bastille, 2023.

[3] Simon Gauchet, « Une exploration de ce qui-gît, englouti, dans l’inconscient de l’humanité », in La grande marée, texte d’intention.

[4] Sándor Ferenczi, « Thalassa, essai sur la théorie de la génitalité », Œuvres complètes Psychanalyse - III, 1919-1926, Payot, coll. Sciences de l’homme, 2006.

[5] Baptiste Morizot, Manières d'être vivant : Enquêtes sur la vie à travers nous, Arles, Actes Sud Nature, 2020, 332 pp.

Agrandissement : Illustration 7

LA GRANDE MARÉE - Conception et mise en scène Simon Gauchet Texte Martin Mongin. Collaboration artistique Eric Didry. Interprétation Cléa Laizé, Rémi Fortin, Gaël Baron, Yann Boudaud. Musique Joaquim Pavy. Scénographie Olivier Brichet et Simon Gauchet Son Manuel Coursin. Lumière Claire Gondrexon. Régie lumière Claire Gondrexon et Anna Sauvage (en alternance). Régie générale et régie plateau Ludovic Perché et Lucile Réguerre (en alternance) Production Grégoire Le Divelec et Anaïs Fégar - HECTORES. Diffusion Céline Aguillon. Accompagnement et conseil Frédérique Payn. Production L’Ecole Parallèle Imaginaire Co-production Le Théâtre de Lorient - Centre Dramatique National, le Canal - Théâtre de Redon, la Comédie de Caen - CDN de Normandie, La Passerelle - Scène nationale de Saint-Brieuc, le Théâtre de la Bastille, La saison culturelle de Dinan Agglomération, la Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie, les Théâtres de Saint-Malo. Spectacle vu le 13 novembre 2023 au Théâtre de la Bastille à Paris.

Théâtre de la Bastille du 9 au 24 novembre 2023,

TU-Nantes du 28 novembre au 1er décembre 2023 (en co-réalisation avec le Grand T),

La Passerelle Scène nationale de Saint-Brieuc du 13 au 14 décembre 2023.