Agrandissement : Illustration 1

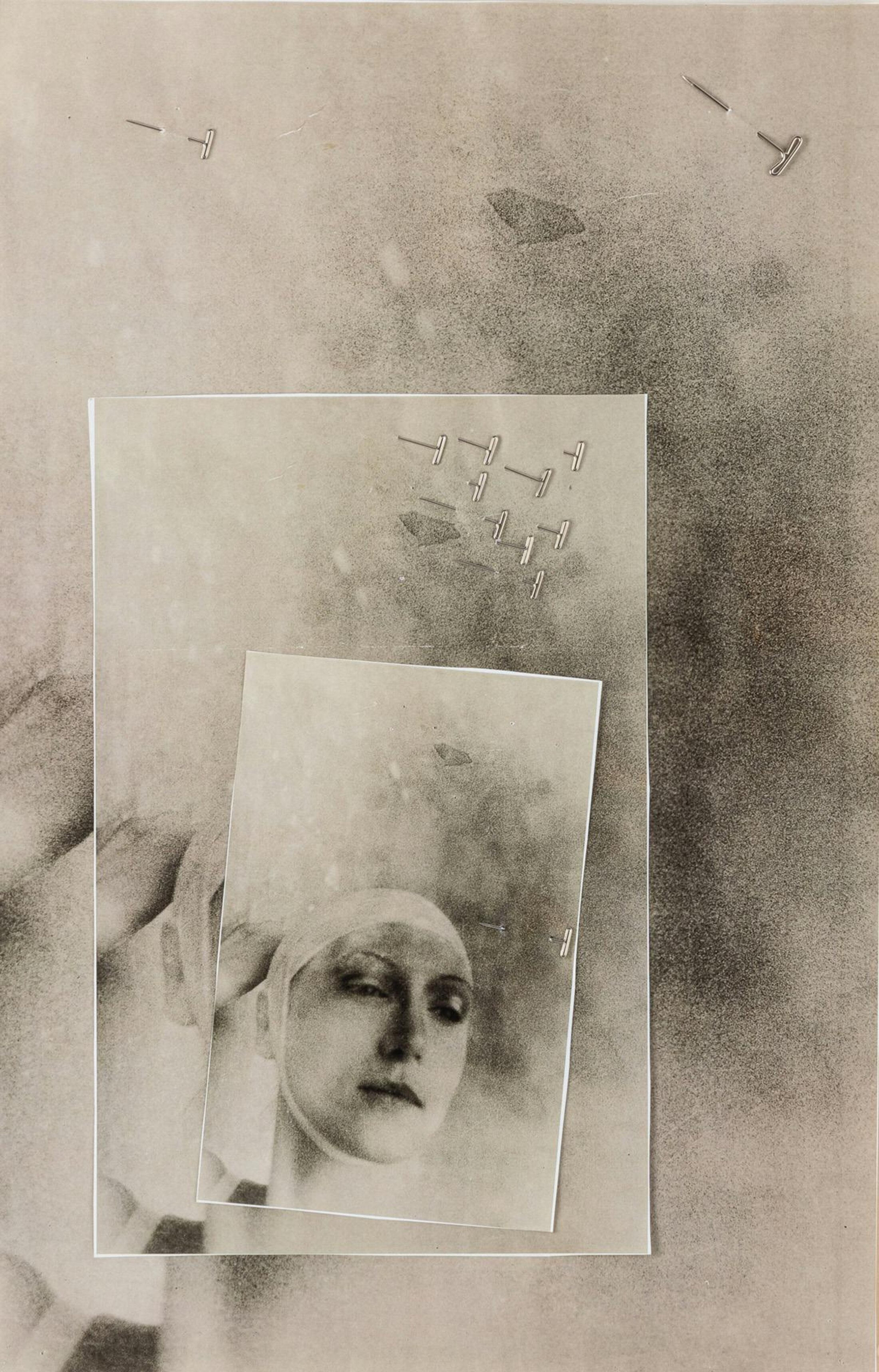

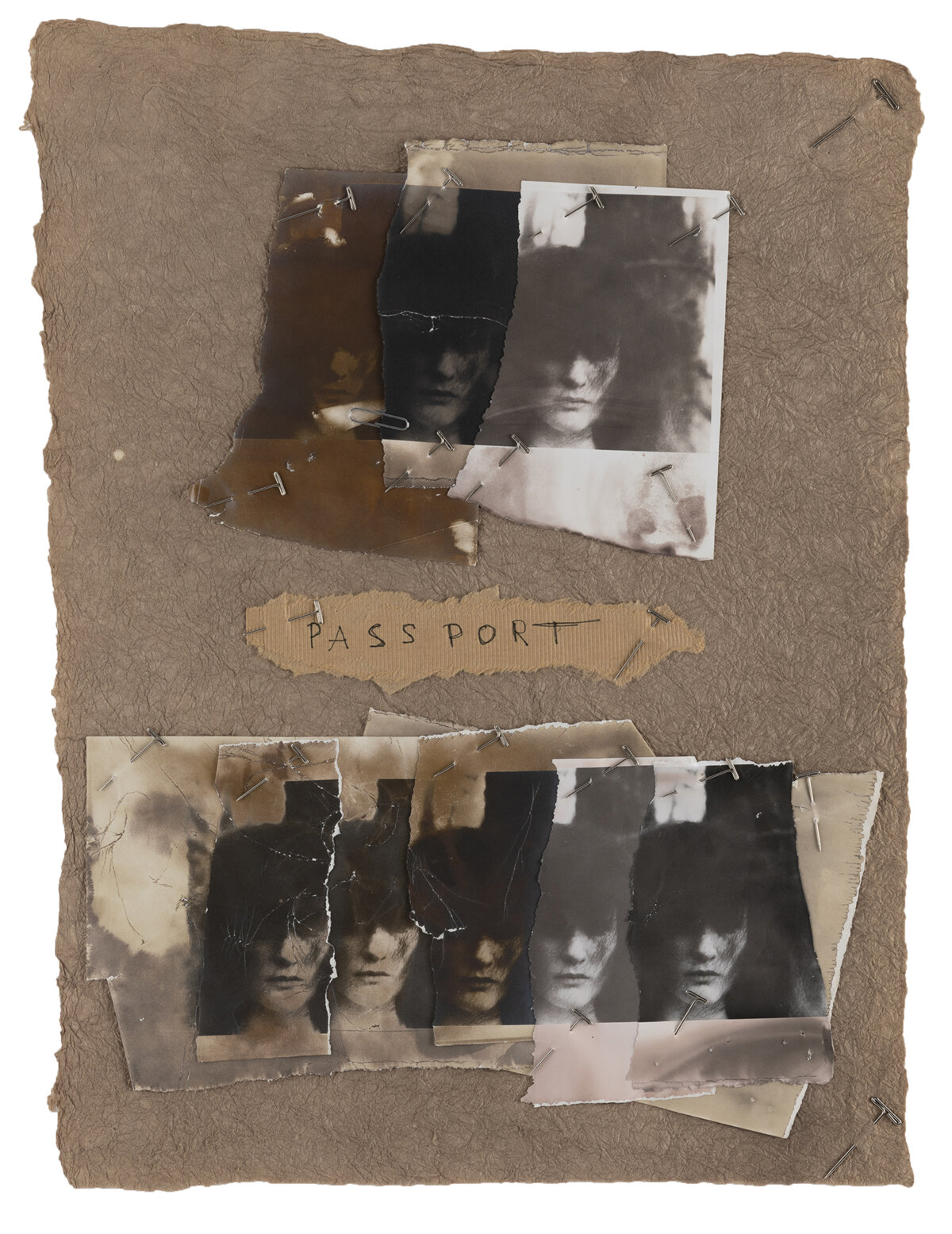

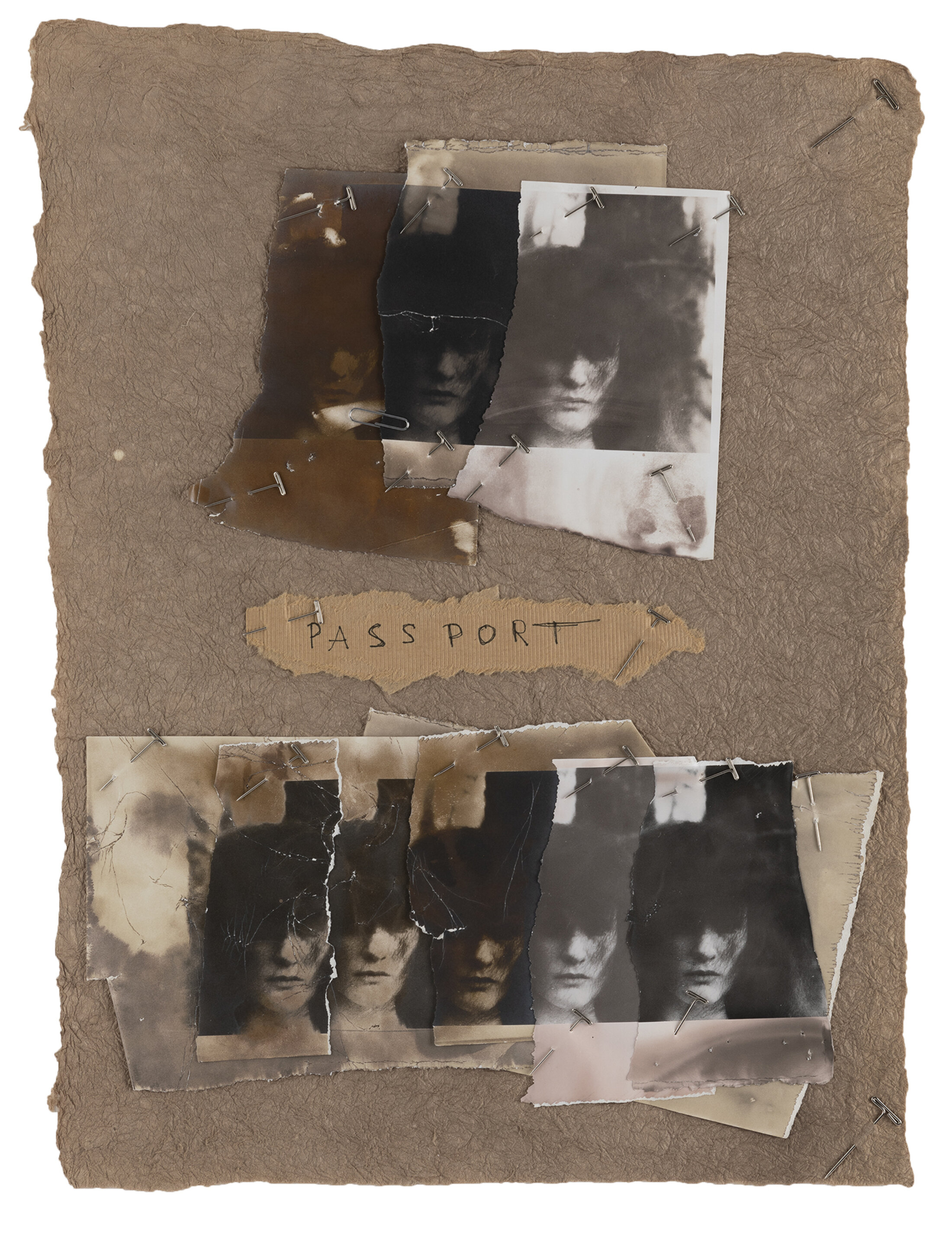

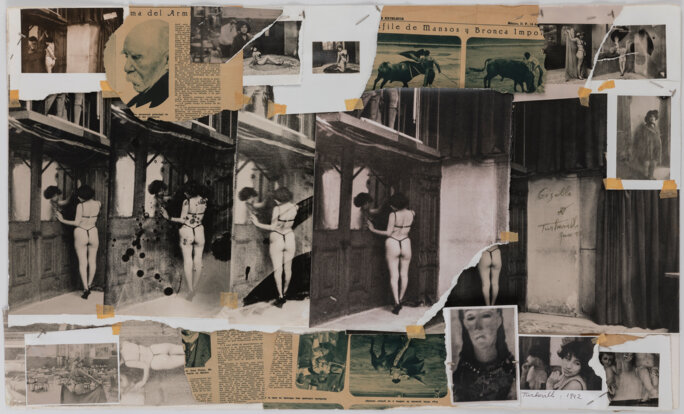

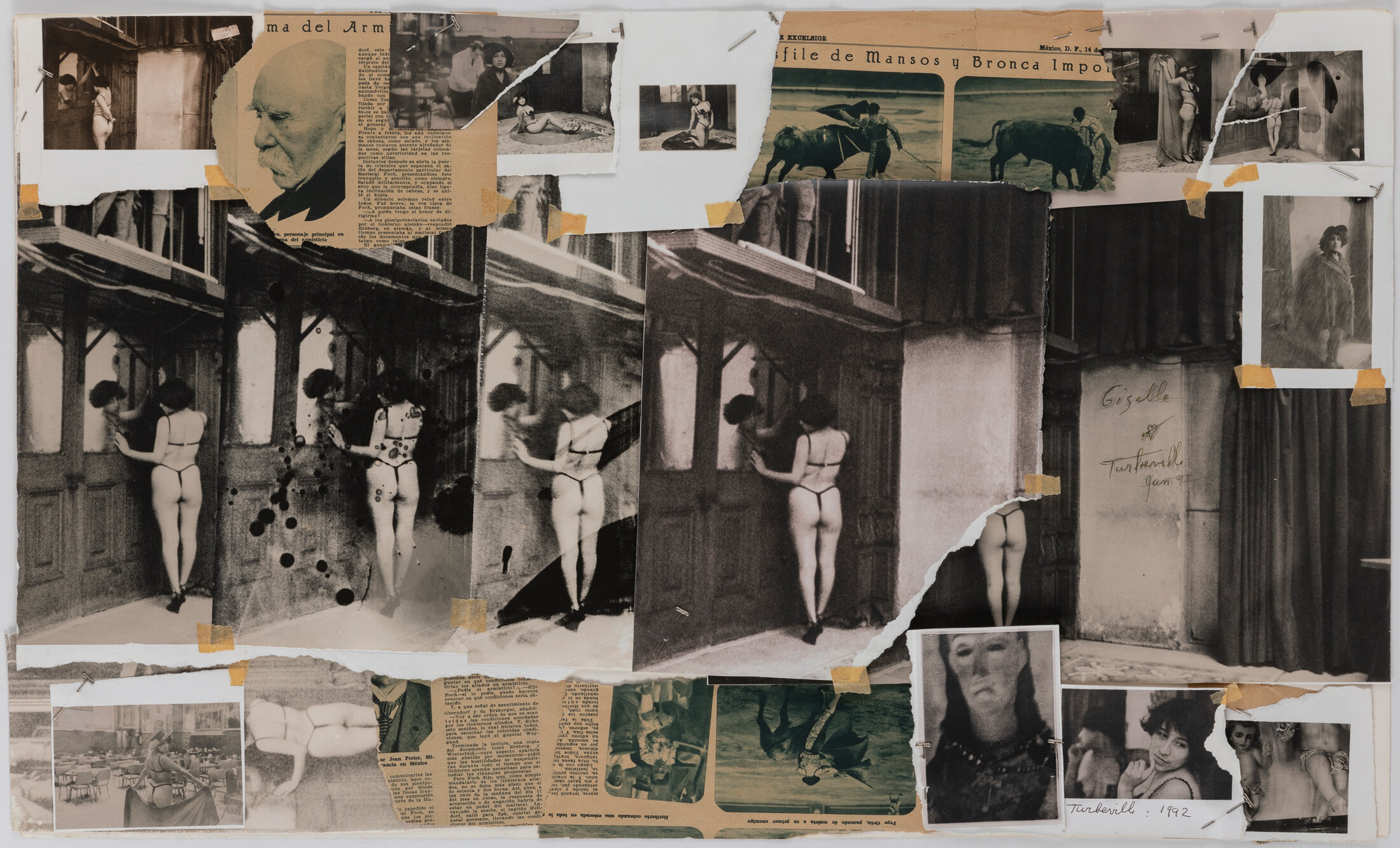

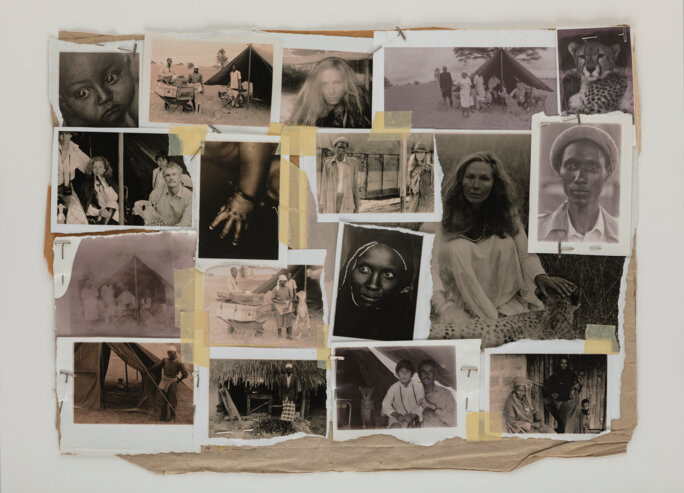

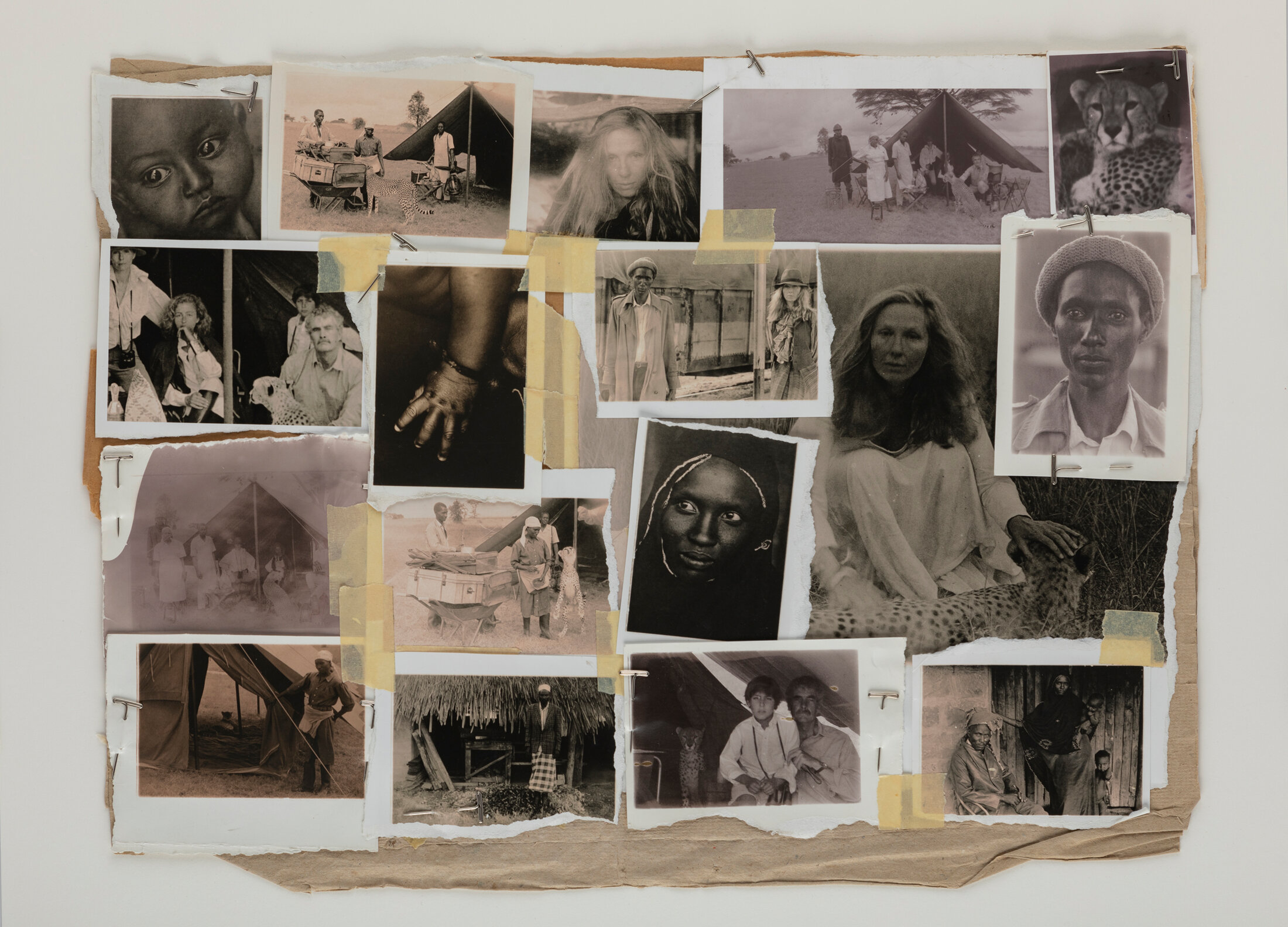

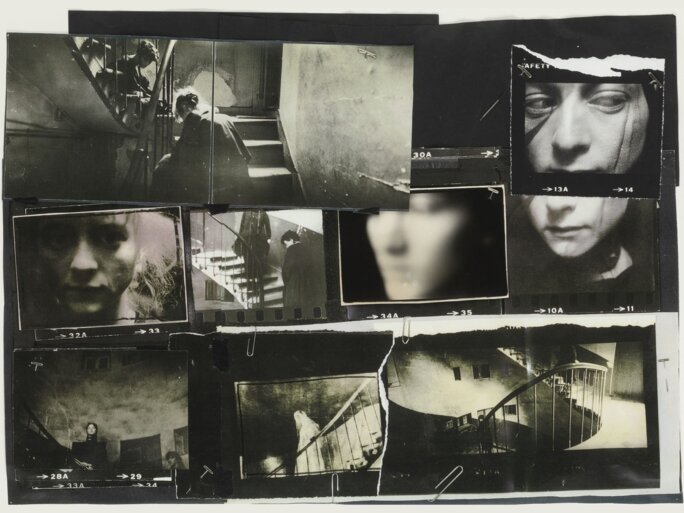

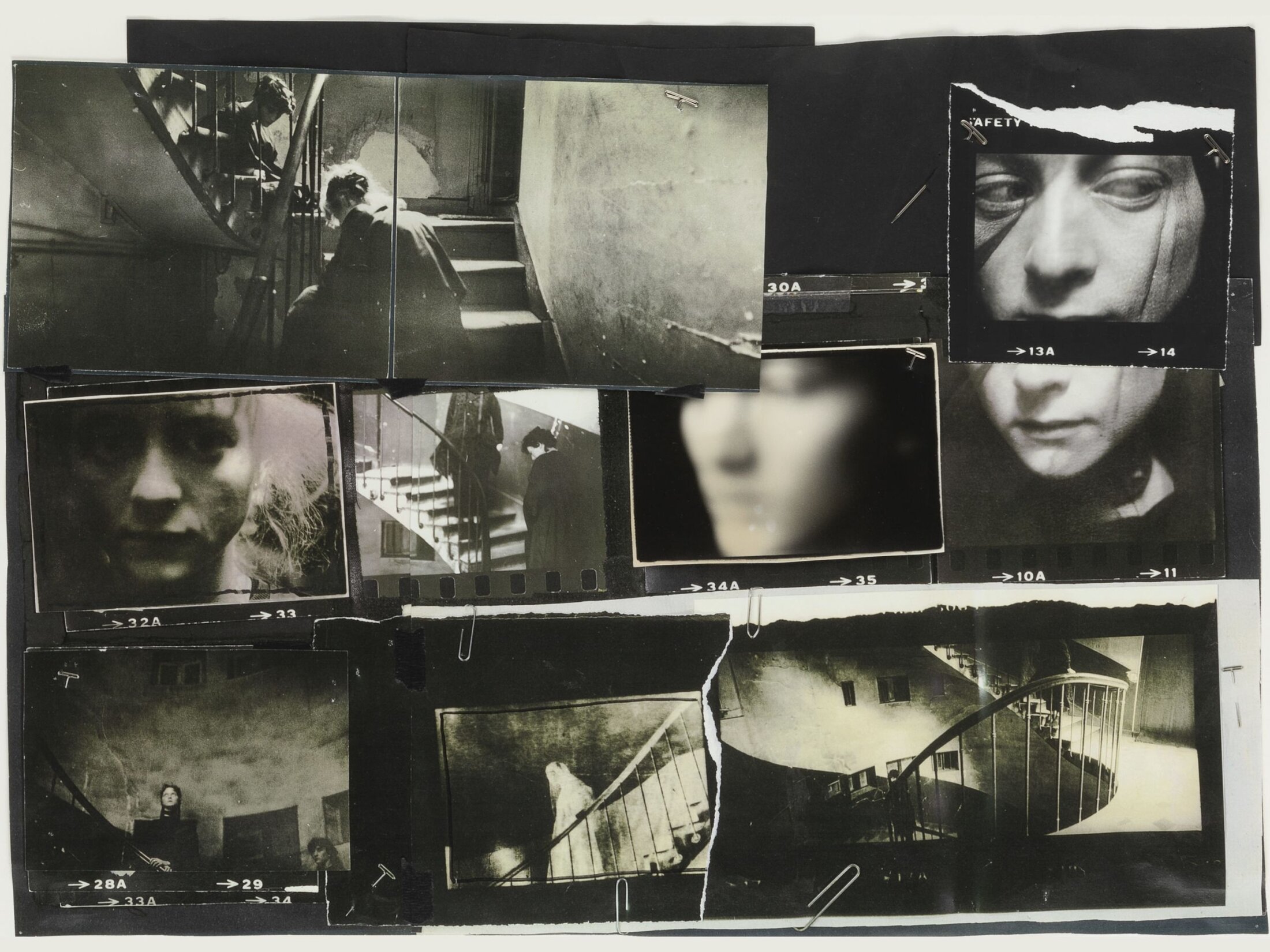

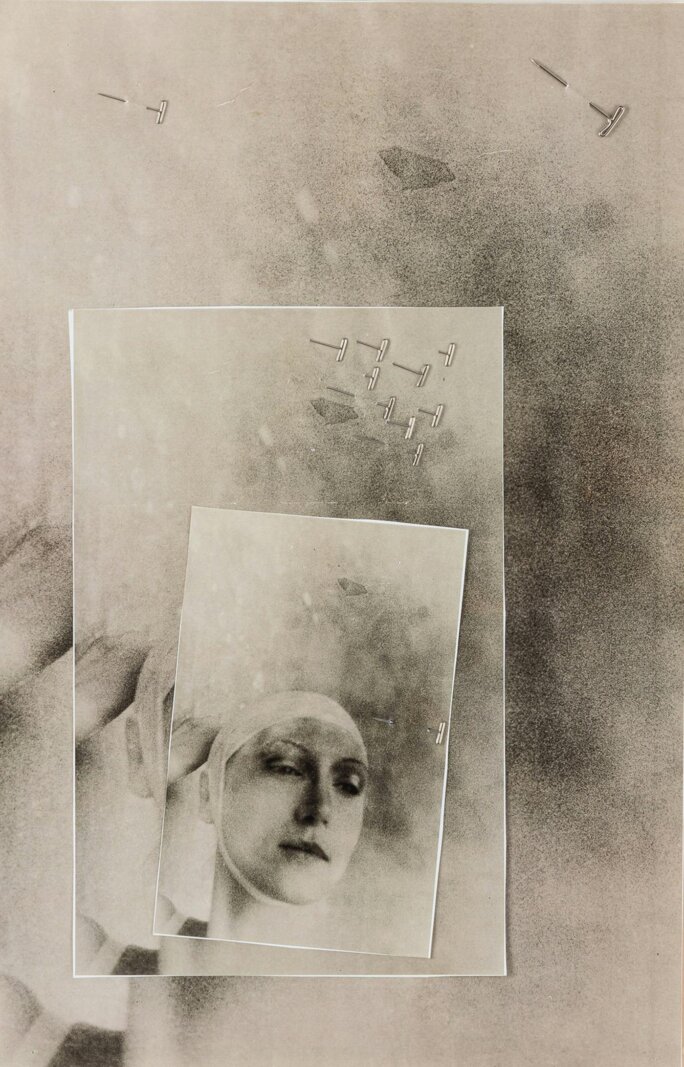

Deborah Turbeville a transformé la photographie de mode, participant à son renouveau en en cassant les codes – et avec eux ceux de la féminité –, s’éloignant d’une vision stéréotypée de la beauté féminine conditionnée par le regard masculin dominant, au moyen d’images oniriques, emplies de mélancolie et à la puissance évocatrice qui, depuis cinq décennies, captivent et intriguent. Dix ans après sa mort, Photo Élysée à Lausanne lui consacre une exposition-rétrospective qui met en avant son travail de collage révélant une photographe méconnue, inclassable, une véritable artiste qui, contrairement à ses collègues de la mode, utilise des techniques telles que la photocopie, le découpage, le grattage, l’épinglage de plusieurs tirages et même l’écriture dans les marges pour créer des séquences narratives. À travers ses collages, Deborah Turbeville fait de la photographie, reproductible par essence, une œuvre à chaque fois unique.

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Deborah Turbeville est née en 1932 à Stoneham dans le Massachussetts. Fille unique d’une famille aisée de la Nouvelle-Angleterre, elle passe son enfance dans la maison familiale acquise dans la périphérie de Boston par son grand-père paternel. Une famille protectrice et cultivée pour qui vivre en banlieue, même cossue, est ressenti comme un exil. « J’ai grandi dans le petit monde de mes parents, de mes tantes, de ma grand-mère, là où tous ils me protégeaient et je faisais ce que je voulais et je ne me suis jamais conformée à ce que faisaient les autres enfants, et je ne leur ai jamais ressemblé[1] » écrit-elle dans l’introduction à son ouvrage Les amoureuses du temps passé. Elle a surtout grandi dans un monde d’adultes. Après des études où elle se passionne pour la danse et le théâtre, elle déménage à New York en 1957, bien décidée à décrocher un rôle à Broadway. Mais c’est la créatrice de mode Claire McCardell[2] (1905-1958) qui la remarque et l’embauche comme assistante et mannequin. Durant trois années, elle fait son apprentissage de la mode et surtout rencontre Diana Vreeland (1903-1989), alors rédactrice en chef de Harper’s Bazaar, qui l’invite à travailler pour le magazine.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Deborah Turbeville travaille également pour la rédaction de Mademoiselle mais se désintéresse très vite de l’activité éditoriale. Elle s’achète un appareil photo Pentax et commence à expérimenter la photographie avant de s’inscrire, en 1966, à un atelier dispensé par le photographe Richard Avedon et le directeur artistique Marvin Israël, les impressionnant par son point de vue puissant, malgré son manque de compétence et de technique. Elle commence sa carrière de photographe dans des magazines de mode tels Vogue ou Harper's Bazaar mais ne se définit pas comme photographe de mode. « À l’époque, peu de femmes photographes sont engagées par les grands magazines » rappelle Nathalie Herschdorfer, directrice de Photo Élysée et commissaire de l’exposition.

Agrandissement : Illustration 6

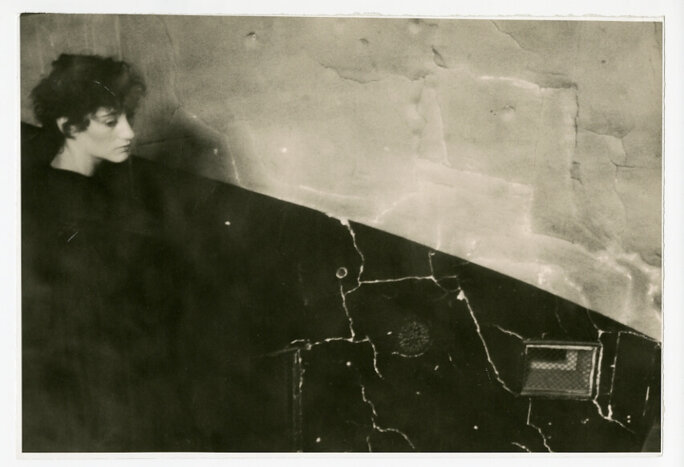

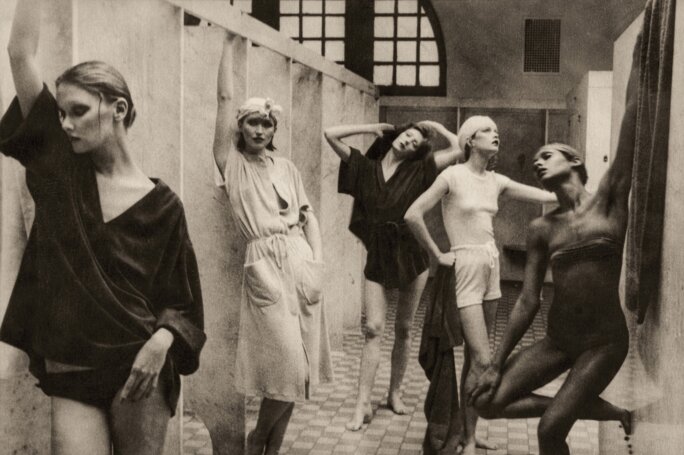

Sa carrière décolle véritablement à la mi-temps des années soixante-dix avec la série « The Bath House, New York City » où elle photographie des modèles en bikini affalées ou s’étirant dans des bains publics new-yorkais abandonnés[3] pour le Vogue américain de mai 1975. Le scandale est immédiat, la propulsant sur le devant de la scène. Pour Alexander Liberman (1912-1999), le tout puissant directeur éditorial de Condé Nast, ces clichés sont « les plus révolutionnaires du moment ». S’affirmant comme « l’anti-Helmut Newton » tant ses modèles lascifs sont à rebours des automates athlétiques de Newton, elle assume un certain degré de flou suggestif, représentant les femmes de façon singulière, esseulées, perdues dans leurs pensées, dans des lieux à l’abandon et à l’atmosphère brumeuse.

Agrandissement : Illustration 7

« Je suis très avant-gardiste et extrême »

Poursuivant la production d’images qu’elle s’efforce de vieillir, amplifiant l’effet par une impression aux couleurs délavées et aux tonalités sépia, Deborah Turbeville est chargée par Jacqueline Onassis, alors rédactrice pour la maison d’édition Doubleday, de photographier le château de Versailles, en particulier les salles désaffectées et interdites au public. Lors de sa parution en 1981, l’ouvrage « Unseen Versailles » obtient l’American Book Award. Loin du faste et des mouvements de foule, à des années lumières de la magnificence de la cour du Roi Soleil, ce sont les fantômes du passé qui semblent régner sur le palais dépeuplé, à la succession de pièces abandonnées plongées dans des tonalités spectrales.

Agrandissement : Illustration 8

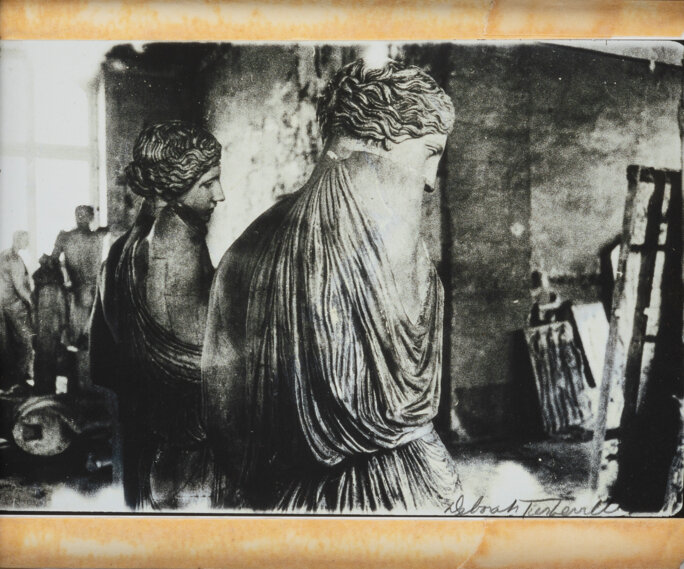

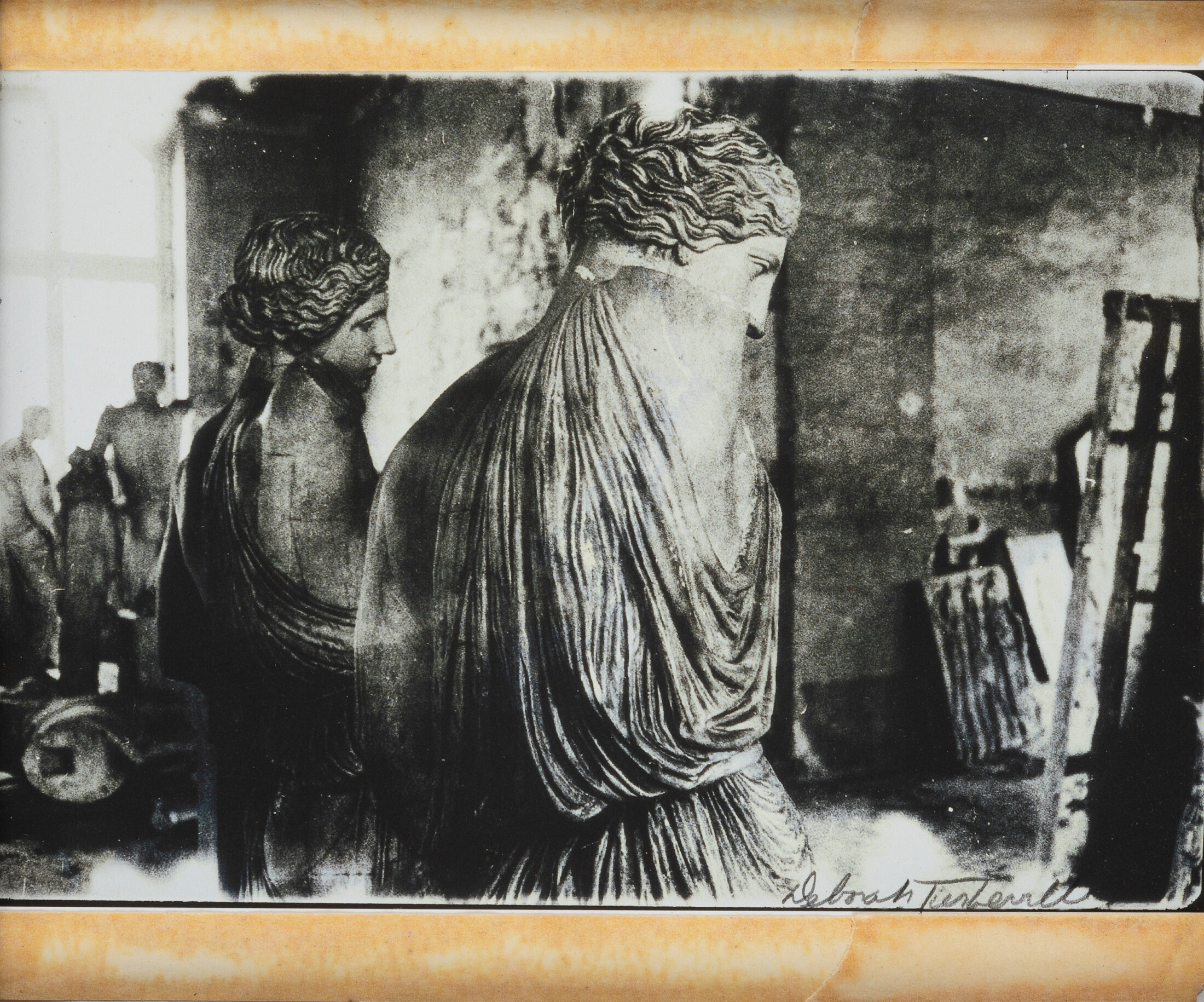

Le travail de collage révèle l’engagement manuel de Deborah Turbeville dans la réalisation des images. La photographe américaine photocopie, coupe, épingle, gratte, écrit, retravaille, dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, ses propres images des années soixante-dix, prises dans le cadre de commandes pour les magazines, multipliant les méthodes de tirage, usant de différents papiers et formats. « Les clichés en noir et blanc des archives de Deborah Turbeville sont particulièrement frappants ; ils semblent endommagés, rayés. Le travail sur les impressions (tons sépia, jeux de contrastes) est d’autant plus surprenant que l’artiste a coupé, assemblé, et collé les images sur des feuilles de papier kraft » explique Nathalie Herschdorfer. Elle crée ainsi des œuvres de fiction au caractère très cinématographique qui semblent prisonnières d’un temps révolu, à jamais passé. Au pouvoir d’évocation des images s’ajoute leur fragilité. Ce qui frappe ici, c’est cette physicalité, cette matérialité de l’image, en plus de l’aspect artisanal qui démontre son intérêt pour l’expérimentation. Pour Nathalie Herschdorfer, ces impressions tendent à établir que la photographe cherchait à s’éloigner des clichés de mode publiés dans les magazines. Ce travail de photocollage, très personnel, parcourt l’ensemble de la carrière de l’artiste qui ouvre un studio à Saint-Pétersbourg en Russie au début des années quatre-vingt-dix.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Deborah Turbeville décède à New York en 2013. Elle n’obtiendra pas de son vivant la même reconnaissance que ses homologues masculins. On lui doit pourtant, à travers la mise en place d’un style singulier, unique, la transformation de l’imagerie de la mode en art d’avant-garde. En se détachant inlassablement de l’idée de « belles » photographies, elle produit des images iconoclastes, atemporelles et énigmatiques, empreintes de mélancolie. Si ces images semblent communes aujourd’hui dans le monde de la mode, elles étaient inimaginables à l’époque. Ces images non conventionnelles deviennent plus mystérieuses encore lorsqu’elles sont assemblées en séquences dans ses collages précaires. L’artiste donnait à ses œuvres à l’apparence sombre, maussade, un aspect vieilli, une imperfection, une patine de vie, qui va au-delà de la simple photographie de mode. « La mode se prend plus au sérieux que moi[4] », déclarait Deborah Turbeville au New Yorker en 2011. « Je ne suis pas vraiment une photographe de mode ».

Agrandissement : Illustration 11

[1] Deborah Turbeville, in Les Amoureuses du temps passé, éditions Parco Co., LTD, Tokyo, 1985

[2] Elle est à l’origine du prêt-à-porter américain.

[3] Elle refera des photographies similaires en 1984 avec la série « Steam room » pour le Vogue italien.

[4] Judith Thurman, « Deborah Turbeville : The fashion pictures », The New Yorker, 4 novembre 2011, https://www.newyorker.com/culture/photo-booth/deborah-turbeville-the-fashion-pictures

Agrandissement : Illustration 12

« DEBORAH TURBEVILLE. PHOTOCOLLAGE » - Commissariat : Nathalie Herschdorfer, directrice de Photo Élysée, Lausanne. L’exposition est accompagnée d’une publication (Éditions Thames & Hudson, Londres) qui met en lumière la manière dont Turbeville a redéfini à partir des années 1970 la photographie de mode, s’éloignant d’une vision stéréotypée de la beauté de la femme telle qu’elle était appliquée par l'industrie de la mode de l'époque.

Jusqu'au 25 février 2024. Du mercredi au lundi de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusque 20h.

Photo Elysée

Place de la Gare 17

CH - 1003 Lausanne

Agrandissement : Illustration 13