Agrandissement : Illustration 1

Avant de servir le thé, elles alignent des noyaux à même le sol du plateau. Ceux-ci forment des cercles, des rectangles, des carrés, des lignes. Le noyau, symbole de vie une fois planté, étend ses racines, les enfonce profondément dans la terre. Dans cette mise en scène de l’intime, elles prennent l’une après l’autre la parole, racontent. À tour de rôle, elles se souviennent. Lina et Sarah sont sœurs jumelles. La première lavera les cheveux de la seconde. Des gestes ordinaires pour dire le quotidien de ceux qui naviguent entre deux cultures, deux rives, deux territoires. Nées en France au sein d’une famille franco-algérienne, les deux sœurs ont grandi dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Ne parlant pas l’arabe, elles vont chercher à se reconnecter à leurs racines ultra-méditerranéennes, leur père étant enterré là-bas, dans ce pays qu’elles ne connaissent pas. « Okhty », qui donne son titre à la pièce, signifie « ma sœur » en arabe.

Agrandissement : Illustration 2

Ce qui unit les vivants aux morts

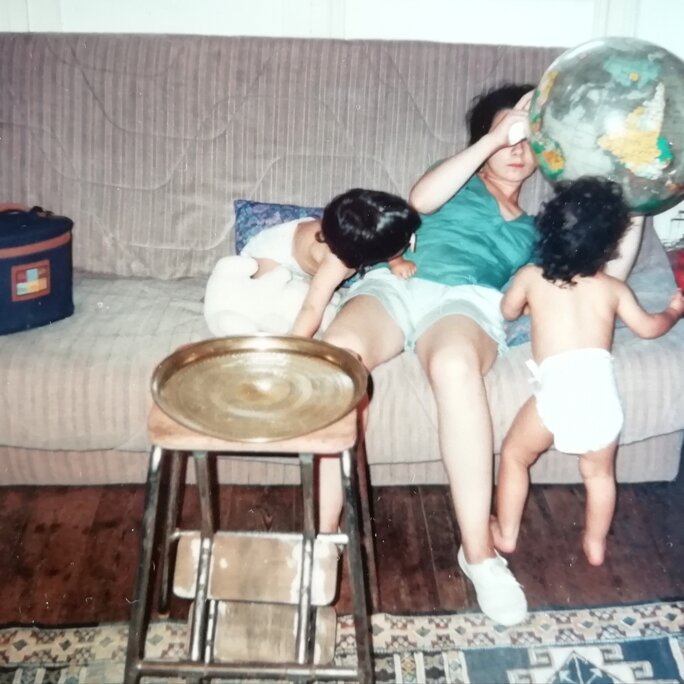

Dans ce projet autobiographique, convoquer, par la parole, le geste ou l’image, les récits d’enfance peuplés de fantômes, ouvre la voie à la réparation. Elles interrogent leur héritage culturel, leur rapport à l’Algérie. La pièce est une traversée d’histoires intimes, des occupations dominicales aux nattes après le bain. Leur mère apparait au détour d’un document vidéo provenant des archives familiales et diffusé sur un drapeau aux couleurs bleu, blanc, rouge, délavées, un drapeau usé, rapiécé avec toutes sortes d’images, qu’elles tiennent à bout de bras. Elle leur raconte de sa voix douce leur père, le comédien Kader Baraka, disparu en juillet 2003, au fur et à mesure qu’elle ouvre des boites contenant objets, carnets et photographies qu’il a laissées, les fragments de vie d’un mari, d’un père. Elle leur raconte aussi le bonheur d’avoir des jumelles, la fierté de les avoir eu en même temps. Parfois, toutes les trois effectuent des rituels sans trop savoir pourquoi, comme tourner autour d’un rond-point en vidant des bouteilles d’eau, ou aller hurler dans les bois. Mais il y a aussi la maitresse écrivant à chaque fois Sophie au lieu de Sarah, et cette nouvelle copine qu’elles s’étaient faites au parc et qu’elles ne reverront jamais, sa mère étant venue la chercher en la sermonnant, lui rappelant qu’il ne faut pas jouer avec des arabes.

Agrandissement : Illustration 3

Les mots renvoient à des actes d’une violence inouïe, surtout quand on est enfant. Ils rappellent aussi ceux que leur père prononce dans « j’m’excuse », un seul-en-scène créé en 2001 et dans lequel il raconte la vie de son père mineur, parcourant « le plateau à grandes enjambées, un pas dans la tendresse de l'enfance, un autre dans la colère du charbon[1] » pour reprendre les mots de Catherine Bédarida. « Dans la région, notre papa était une figure très aimée et respectée. Il avait notamment monté un spectacle où il parlait des mineurs immigrés, dont faisait partie son père. Nous réalisons aujourd’hui qu’avec notre création autobiographique Okhty (qui signifie ma sœur), nous prenons en quelque sorte son relais. C’est pourquoi nous avons décidé de nous faire accompagner par le metteur en scène Guy Alloucherie, ancien artiste associé à Culture commune - Scène nationale et grand ami de notre père[2] » confient les deux sœurs. Située au cœur de la base 11/19, sur le site d’un ancien carreau de fosse minier à Loos-en-Gohelle, à deux pas de Lens, Culture commune, dirigé par Laurent Coutouly, est une scène nationale atypique. Kader Baraka[3] y avait interpellé Guy Alloucherie, fils de mineur comme lui, alors qu’il travaillait sur cette mémoire ouvrière avec un groupe d’anciens mineurs : « Il n'y a pas de mineur maghrébin dans ton spectacle[4] ».

Agrandissement : Illustration 4

Ainsi est né « j’m’excuse », Alloucherie mettant en scène ce spectacle intime qui présente bien des similitudes avec « Okhty », comme si, génération après génération, se répétait la même histoire. Être condamné à rester l’autre, l’étranger, le bouc-émissaire idéal, quel que soit son degré d’intégration, parfois bien plus français que ces Français qui les invectivent. Alors, face à une injustice que l’État semble avoir creusé lui-même ces dernières années, monte la colère. La douceur laisse parfois place à la rage. Rappelant les grandes dates qui ont peu à peu confisqué leur liberté aux Musulmans de France, nommant la loi de 2004 interdisant les signes religieux ostentatoires dans les écoles, collèges et lycées, puis celle de 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, en réalité des lois pour contrôler les vêtements des femmes musulmanes et donc des femmes – elles se souviennent des voiles colorés, lumineux, que portait leur grand-mère – Sarah se met à tourner autour de plateau de plus en plus vite, hurlant maintenant les dates alors que sa sœur Lina, l’appelle, tente de la contenir. Elle court maintenant à en perdre haleine, avec toute sa rage chevillée au corps, envoie valser d’un coup de pied les objets posés au sol à chaque fois qu’elle effectue le tour du plateau, avant de finir par s’écrouler, épuisée, en larmes, dans les bras de sa sœur. Le public réalise alors combien il est difficile d’être d’origine magrébine en France où la notion de laïcité semble désormais être brandit presque exclusivement contre les Musulmans.

Agrandissement : Illustration 5

Entre deux

Comment ne pas être en colère quand la liberté, l’égalité et la fraternité, martelées au fronton de chaque mairie depuis la Révolution française, sont des notions qui ne veulent plus rien dire ? Comment ne pas être en colère quand on brandit un universalisme qui n’existe pas pour justifier une loi contre le séparatisme[5] ? En France, on met en avant la lutte sociale des classes contre les classes raciales, pourtant aujourd’hui les classes populaires sont racisées et la France qui se lève tôt, si chère à l’ancien président Nicolas Sarkozy, n’en déplaise à certains, n’est pas blanche. On met en scène, lors des grands évènements, une France fantasmée et ripolinée façon Amélie Poulin, où le Français moyen est représenté avec son béret et sa baguette sur son vélo – on y ajoute même des mimes parfois –, une France qui n’existe plus si tant est qu’elle ait existée un jour. Mais la France est multiculturelle, elle l’a toujours été et il serait temps de s’y faire. Dans « J’m’excuse », Kader Baraka terminait avec ces mots : « On aurait dû nous enseigner la lutte des classes, comme on nous faisait l’instruction civique, le catéchisme ou l’histoire en général, comme ça on aurait appris à se défendre, on aurait su à quoi s’en tenir et à quel saint se vouer... » Plus de vingt ans après, ses filles pourraient les reprendre. Pourtant quelque chose a changé. Si les mêmes personnes sont doublement stigmatisées – être pauvres et racisées vont trop souvent encore de pair –, celles-ci restent désormais debout, ne se taisent plus, ne se laissent plus faire. Et c’est bien cela qui dérange.

Agrandissement : Illustration 6

Invités à entrer dans l’intimité de l’abri familial qu’elles ont recréé sur scène, les spectateurs se font peu à peu les complices des jumelles qui ont le sens de l’hospitalité, offrant des dattes et du thé à une grande partie du public à défaut de servir tout le monde, tâche impossible. Ce soir-là comme souvent, la salle est comble. Et pourtant c’est jour de match à Bollaert, le fameux stade de Lens tout proche. « Okhty » est un voyage vers le passé, vers cette enfance où tout se cristallise mais qui n’est pas pour autant dénuée d’humour. Pour honorer la mémoire de leur père, elles ont planté avec leur mère un pommier au pied du terril. Quelques années plus tard, on les voit déambuler dans ce qui ressemble désormais à une forêt. Aucune des trois n’est capables de se rappeler l’emplacement du pommier, ni même de savoir à quoi ça ressemble. Peu importe. Elles le savent. Il est là. C’est avec ses filles que la mère retournera en Algérie, la première fois depuis 1987. Dans cette histoire faite de silences, la pratique autobiographique de Lina et Sarah Baraka a une portée réparatrice. C’est déjà la fin du spectacle. Les applaudissements et les youyous fusent. La joie et l’émotion se lisent sur les visages des jumelles, la fierté aussi. Ce soir-là, sur la scène du théâtre situé sur le site d’un ancien carreau de fosse minier à Loos-en-Gohelle, chez elles pour ainsi dire, dans ce pays noir, elles ont dépassé le simple jeu théâtral pour être au monde.

Agrandissement : Illustration 7

[1] Catherine Bédarida, « Kader Baraka, souvenirs d'un fils de mineur », Le Monde, 25 octobre 2001, https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/10/25/kader-baraka-souvenirs-d-un-fils-de-mineur_4223690_1819218.html

[2] Cité dans Anaïs Heluin, « Les sœurs Baraka retournent en nostalgie », Le Courrier de l’Atlas, n° 188, mars 2024.

[3] « Kader Baraka est né dans un baraquement de transit, au coeur du bassin minier, près de Lens (Pas-de-Calais), six mois avant que la mine n'attribue à sa famille une maison dans un coron à Montigny-en-Gohelle », Catherine Bedarina, op. cit.

[4] Propos cités dans Jean-Pierre Thibaudat, « Subliminal », Libération, 29 octobre 2003, https://www.liberation.fr/culture/2003/10/29/subliminal_449826/

[5] Le gouvernement issu de la majorité présidentielle refusant d’utiliser le mot « communautarisme », trop proche de la rhétorique et des idées de l’extrême-droite, préfèrera le mot de « séparatisme », qui pourtant veut dire très exactement la même chose.

OKHTY - Conception et interprétation : Lina et Sarah Baraka Réalisation du drapeau : Léa Brami Création vidéo : Lina Baraka Création sonore : Koji Création et régie lumière : Lolo Craft Cros et Selma Yaker Régie son : Lisa Castaignède-Pinaut Conseils artistiques : Guy Alloucherie et Fatima Boughriet Regards : Chams Leïla Barkaoui, Léa-Anaïs Machado et Yasmine Yahiatène Voix off : Fatima Boughriet, Lina et Sarah Baraka Production : Collectif MUES / Co- productions : Le Vivat, Espace Magh, Culture Commune, scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais / Avec le soutien de La Ferme d’en Haut, Théâtre Massenet, Chez Djouheur, Eeeeh, La Verrière, Les Piñatas, Littérature, etc., Ronny Coutteure, Xeno -, Passa Porta, Wolubilis, Le Boson, Parcours Pluriels - Filage. Spectacle vu le 16 mars 2024 à Culture Commune, Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais

Culture Commune Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais , du 15 au 16 mars 2024,

La Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq, le 22 mars 2024,

Maison Poème Bruxelles, du 25 au 26 avril 2024.