Agrandissement : Illustration 1

C’est à une histoire de regards et de résistances que convie le Frac Ile-de-France en confiant le Plateau, son espace parisien d’expositions temporaires, à Bruno Serralongue (né en 1968 à Châtellerault, vit et travaille à Pantin). L’artiste y installe une galerie de portraits d’individus ou collectifs, en lutte. Les tirages sont extraits des séries photographiques qu’il réalise depuis ses débuts en 1992 – une manière de revisiter l’ensemble de son travail – auxquelles s’ajoutent des clichés inédits issus de nouvelles productions. Serralongue se saisit de la déclaration zapatiste[1] de 2021 pour définir la colonne vertébrale de l’exposition. « Concrètement, une délégation de 170 indien.ne.s. zapatistes parcourent différents pays d’Europe à la rencontre de collectifs qui luttent « en bas et à gauche » contre le capitalisme et l’oppression qu’il fait subir aux corps et aux esprits[2] » explique-t-il. Il en reprend certains passages et fait sien le titre pour mieux souligner la très grande vivacité qui anime les images choisies. « Je ne sais pas si c’est une exposition joyeuse mais elle est pleine de vie[3] » confie-t-il à Xavier Franceschi, directeur de l’institution et commissaire de l’exposition, précisant que « le titre est aussi un pied de nez à une certaine manière de penser la photographie comme un embaumement, une mise à mort du sujet photographié ». En rassemblant toute une partie de la production de portraits issus de ses reportages depuis trente ans, il questionne notre capacité à rallier d’autres personnes en lutte. Dans la plupart des cas, elles fixent l’objectif avec dignité. Elles nous observent, s’adressent à nous. « J'ai pensé l'exposition comme une sorte de communauté éphémère entre les spectateurs et ces personnes qui sont au mur, qui ont accepté de poser fièrement. L'idée c'est de présenter les individus à Calais, ou d’autres luttes, mais pas en tant que victimes, bien que certains aient été blessés par la police, mais comme personnes fières de leurs luttes[4] » indique-t-il.

Agrandissement : Illustration 2

Diplômé de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles et de la Villa Arçon à Nice, Bruno Serralongue s’intéresse à l’image médiatique, à ses conditions de production, sa diffusion, sa circulation. S’il a recours aux codes du photojournalisme, il est lui-même le commanditaire de ses photoreportages, sélectionnant les sujets dans les médias. Si Serralongue capture l’actualité, c’est à travers une approche artistique de l’image documentaire, notamment à la faveur de la précision détaillée de la technique de la chambre photographique. Cette pratique implique du temps et donc le consentement du modèle. Elle engendre une réécriture distanciée de l’information. Serralongue revisite ainsi par l’image photographique les lieux de l’actualité, ceux qui nous sont connus par les journaux ou les informations télévisées, en en proposant un versant moins dramatique, moins spectaculaire.

Agrandissement : Illustration 3

« L’action dernière de la fraternité »

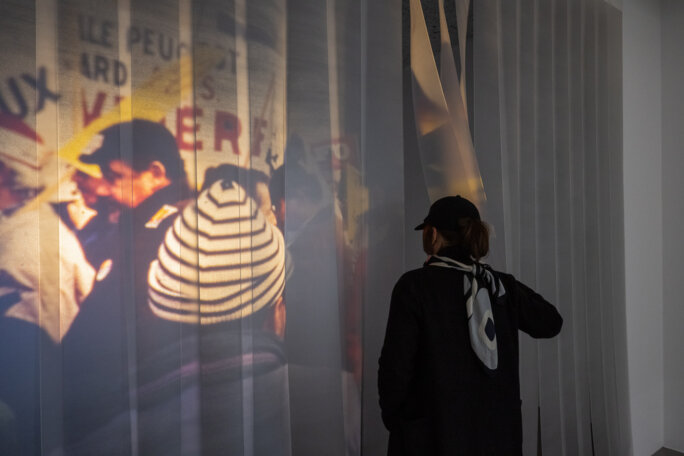

Au Plateau, l’exposition s’ouvre sur une antichambre. Des diapositives défilent par paires lentement sur le mur, formant un étrange diptyque sans cesse renouvelé. Les images sont extraites de la série « Calais » (2006-08). Lui faisant face, un grand rideau industriel fait de lamelles de plastique épaisses et grises obstrue le passage vers les salles suivantes. Serralongue se sert de cet encombrant rideau comme d’un écran sur lequel il projette d’autres images, ici prises en décembre 1995 et janvier 1996, lors des grèves et des manifestations contre la réforme des retraites décidée par le gouvernement Juppé. Pour le visiteur, il faudra « littéralement aller à la rencontre des images, les traverser[5] », pour continuer à voyager dans l’exposition.

Agrandissement : Illustration 4

Avec le temps, Serralongue réalise que ce qui l’intéresse n’est plus tant l’évènement déclencheur – ici la réforme des retraites – que la manifestation elle-même, en ce qu’elle représente l’une des formes du répertoire collectif de lutte sociale : « la fête ultime du corps dont s’est doté le ‘nous’, l’action dernière de la fraternité[6] » écrit Alain Badiou que Serralongue aime à citer. Dans le lecteur, il installe les 679 diapositives qui composent la série. « Pendant plusieurs années, je n’ai pas su quoi faire d’un nombre si important d’images. Fallait-il trier, choisir pour garder les quelques meilleures ? Mais qu’est-ce que cela veut dire, les meilleures ? [7] s’interroge-t-il. « Je n’ai jamais su ! Ce qui fait que pour cette série comme pour toutes les autres, je n’applique aucun choix après la prise de vue. Je considère toutes les photographies comme bonnes. Du coup se posait le problème du nombre ». Alors, pour éviter de revenir sur le point de départ, il va ralentir considérablement le diaporama afin que chaque image ne puisse être visible qu’une seule fois durant l’exposition.

Agrandissement : Illustration 5

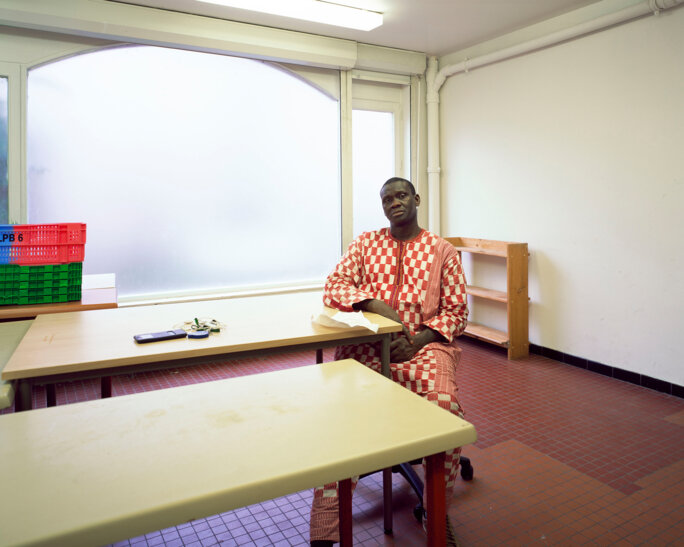

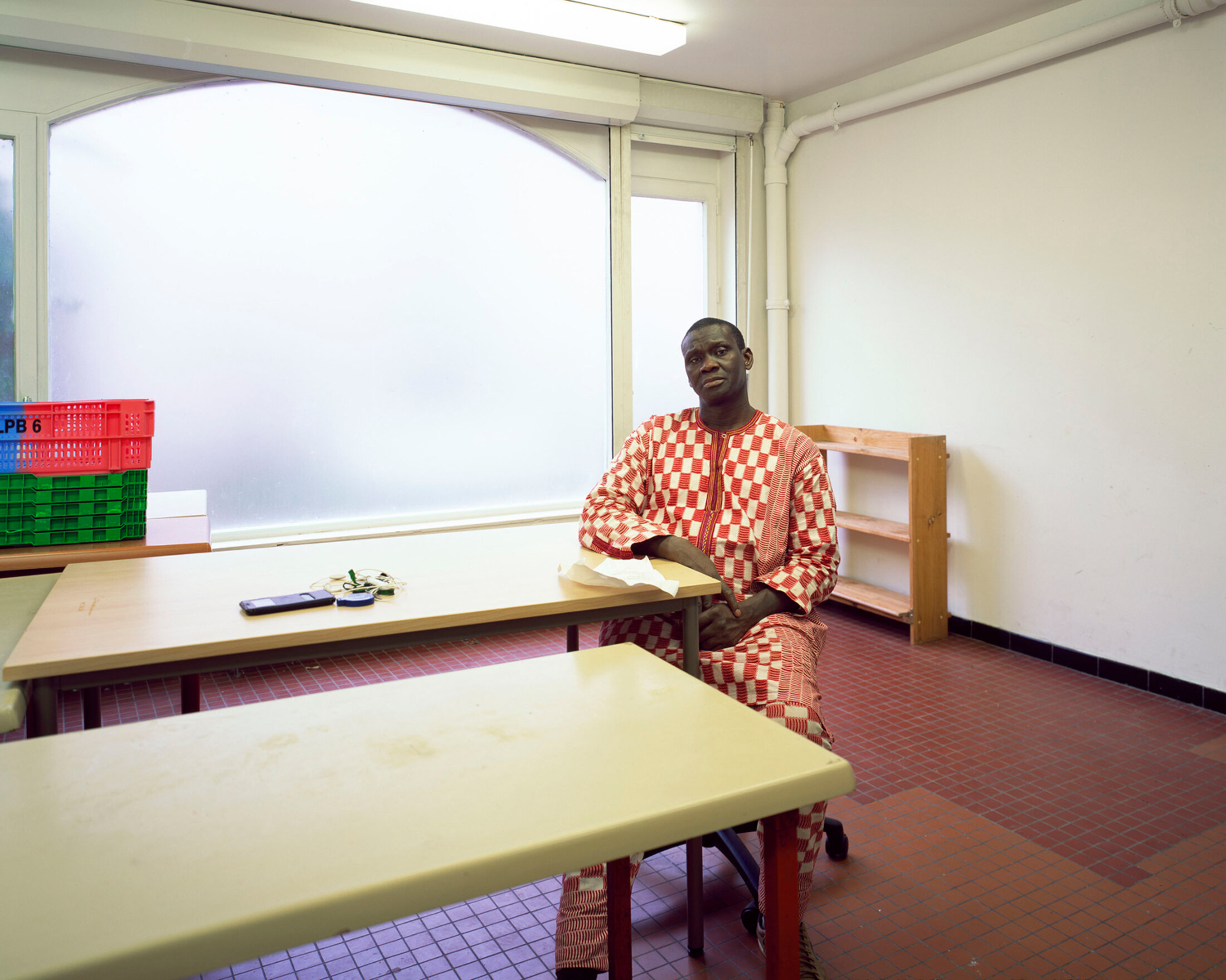

« Je ne sais pas si le terme portrait est adapté [8]» précise Bruno Serralongue. « Il s’agit d’individus à qui j’ai demandé de poser là où je les ai rencontrés, et l’environnement dans lequel iels se trouvent est aussi une information importante de la photographie. Il ne s’agit pas de montrer la psychologie d’une personne mais d’affirmer sa présence ». Ces gens luttent parce qu’ils sont tous victimes d’un même système, le néolibéralisme. De Rio à Calais, des migrants aux Amérindiens, des jardins ouvriers d’Aubervilliers aux résidents expulsés d’un foyer de travailleurs à Saint-Ouen, deux exemples de groupes en lutte priés de laisser place aux futures installations des Jeux Olympiques, l’exposition fait s’entrecroiser les trajectoires d’individus et l’énergie du collectif. Ce sont des regards politiques qui sont ici portés.

Agrandissement : Illustration 6

L’une des premières images, dont le très grand format permet l’immersion, installant une sorte de conversation intime entre les protagonistes et le visiteur, montre deux hommes à Calais, dans la zone des dunes en juillet 2007. « Alors même que l’État, à Calais, cherche à rendre invisible ces personnes migrantes par un harcèlement policier continuel, les obligeant à se méfier de tout le monde et à s’enfuir toujours plus profondément dans le paysage, leur désir de se montrer est un acte de résistance[9] » confie le photographe. Treize ans plus tard, le cliché d’un campement de réfugiés afghans dans un terrain vague à proximité de l’hôpital de Calais montre le lieu de vie comme espace extérieur. Installés sur des sièges qui furent autrefois ceux de voitures, fauteuils de fortune sous la bâche qui les abrite, huit migrants fixent l’objectif, nous regardent. Dans la photographie qui lui fait ici pendant, une tente improvisée se fond dans la végétation qui l’entoure si bien qu’on la distingue à peine, comme si devenir invisible était ici une condition de survie.

Agrandissement : Illustration 7

Pour le vivant

Plusieurs photographies illustrent la lutte des habitants, très majoritairement Afro-américains, de Saint James, petite ville américaine située sur les bords du Mississippi, entre Bâton Rouge et la Nouvelle Orléans, pour leur propre survie. Avec près de cent-cinquante raffineries de pétrole, usines chimiques et de plastique, cette zone géographique est surnommée « Cancer Alley » – après avoir été nommée « Plantation Alley » car les Africains réduits en esclavage étaient condamnés à y travailler – en raison du nombre exponentiel de cancers et autres maladies respiratoires. L’une des photographies représente le pasteur Harry Joseph qui officie à Saint James. Il lutte contre le plus récent des oléoducs, le Bayou Bridge Pipeline, dont le terminal arrive dans la ville. Nouvelle source de mal-être pour la communauté et risque majeur pour l’environnement, il est dénoncé par le pasteur comme relevant du racisme environnemental, accusation reprise par un groupe d’experts indépendant des droits de l’homme à l’ONU[10]. Cette accusation existe aussi en France comme le montre les « Toxic Tours » réalisés par Bruno Serralongue entre 2014 et 2015, en amont de la Coop 21 à Paris, qu’un écran diffuse en permanence dans la vitrine du Plateau visible depuis la rue.

Agrandissement : Illustration 8

Construite autour des enjeux actuels, l’exposition fait la part belle à celles et ceux qui se battent à travers le monde : migrants, personnes engagées, figures des luttes. Un modeste dispositif sonore se déploie de façon aléatoire dans la totalité des espaces de l’exposition, laissant entendre les derniers vers du refrain d’une chanson écrite en 1880 par Eugène Pottier, repris par une chorale au départ de la manifestation célébrant le cent-cinquantième anniversaire de la Commune de Paris : « Ça ne finira donc jamais ? ça ne finira donc jamais ? » suivi d’applaudissements. « Ces mots, j’aime à penser que ce sont les personnes photographiées elles-mêmes qui les adressent aux spectateurs de l’exposition[11] » explique l’artiste. Qu’elle figure la répression ou la lutte, cette interrogation répétée, accompagnée par ces applaudissements, relie les images entre elles pour amorcer un récit supplémentaire. Bruno Serralongue se définit lui-même comme un citoyen engagé. Là où il s’engage, il emporte son appareil photographique. C’est à lui qu’il doit d’avoir rejoint les luttes politiques et sociales lorsqu’en 1996, alors qu’il se rend au Chiapas, dans le Sud-est mexicain, il découvre une réalité, une lutte politique qui a durablement construit son engagement. En exposant des images d’hommes et de femmes debout, fiers et droits, l’exposition témoigne de cette nécessité d’engagement qui s’apparente aussi à un besoin d’humanité. La lutte est partout présente mais reste invisible dans les corps, les regards. A travers ses photographies, Bruno Serralongue se charge d’en saisir les manifestations.

Agrandissement : Illustration 9

[1] La « Déclaration pour la vie », rendue publique le 1er janvier 2021 à l’occasion du 27ème anniversaire du soulèvement du 1er janvier 1994 des zapatistes du Chiapas, confirme le voyage d’une délégation à travers le monde, à la rencontre de « celles et ceux qui dans leur variété et leurs différences, luttent contre les exploitations et les persécutions, contre la destruction de la planète ; en un mot, contre le capitalisme ». https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01/01/declaration-commune-dune-partie-de-leurope-den-bas-et-de-larmee-zapatiste-de-liberation-nationale/ Consulté le 3 avril 2022.

[2] Entretien entre Bruno Serralongue et Xavier Franceschi, Point contemporain, s. d. http://pointcontemporain.com/entretien-bruno-serralongue-pour-la-vie/Consulté le 1er avril 2022.

[3] Ibid.

[4] Cité dans « Bruno Serralongue : "La photographie est une force sauvage qu'on a du mal à dompter" », Affaires culturelles, Arnaud Laporte, France Culture, 17 mars 2022, https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-culturelles/bruno-serralongue-est-l-invite-d-affaires-culturelles Consulté le 14 avril 2022.

[5] Entretien entre Bruno Serralongue et Xavier Franceschi, op. cit.

[6] Alain Badiou, Le siècle, Paris, Seuil, 2005, 270 pp.

[7] Entretien entre Bruno Serralongue et Xavier Franceschi, op. cit.

[8] Ibid.

[9] Bruno Serralongue dans Frac Île-de-France – La collection, 2021, p. 489.

[10] « USA: Environmental racism in “Cancer Alley” must end – experts », United Nations Human Rights, 2 mars 2021, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/03/usa-environmental-racism-cancer-alley-must-end-experts?LangID=E&NewsID=26824 Consulté le 12 avril 2022

[11] Entretien entre Bruno Serralongue et Xavier Franceschi, op. cit.

Agrandissement : Illustration 10

« Bruno Serralongue. Pour la vie », exposition monographique - Commissariat de Xavier Franceschi, directeur du Frac Ile-de-France

Du 27 janvier au 24 avril 2022.

Frac Ile-de-France

Le Plateau - 22, rue des Alouettes

75 019 Paris