« Je crois à la résolution future de ces deux états,

en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité,

en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si on peut ainsi dire »

André Breton, Manifeste du surréalisme

Agrandissement : Illustration 1

En octobre 1924 à Paris, André Breton (1896-1966), principal théoricien et animateur du mouvement surréaliste, publie Poisson soluble[1]. L’ouvrage est constitué de trente-et-un poèmes en prose et d’une préface : le Manifeste surréaliste. Le texte théorique s’impose sur les poèmes si bien que le recueil sera souvent lu comme son illustration. Breton définit le surréalisme comme un « automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale[2] ». Le mouvement, d’abord littéraire donc, nait sur les décombres de la Première Guerre mondiale et a pour origine le mouvement DADA[3]. Il va très vite toucher tous les domaines artistiques, qu’il s’agisse des arts visuels, du cinéma ou de la musique. En Belgique se développe au même moment un surréalisme singulier autour de la figure de Paul Nougé. Le mouvement survivra à sa mort et à celle de René Magritte pour s’étendre à trois générations d’artistes sur une période de plus de soixante-dix ans. En cette année de commémoration du centenaire de la naissance du mouvement surréaliste, plusieurs manifestations en Europe et en Amérique du Nord reviennent sur ce courant révolutionnaire qui fut l’un des principaux mouvements artistiques du XXème siècle. Cette première étape fait escale à Bruxelles où deux expositions lui sont consacrées. Les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) accueillent, avant le Centre Pompidou à Paris cet automne, « Imagine ! Cent ans de Surréalisme international[4] », qui réunit près de cent-quarante peintures, sculptures, dessins, objets et photographies pour dresser un panorama du mouvement, que l’étape bruxelloise a choisi de mettre en relation avec le symbolisme dans lequel il puise ses racines, tandis que Bozar, tout proche, propose avec « Histoire de ne pas rire », une rétrospective exceptionnelle du mouvement d’avant-garde en Belgique. Environ deux-cent-soixante œuvres et une centaine de documents prennent place dans une scénographie labyrinthique qui désoriente volontairement les schémas de pensée établis, selon le vœu des surréalistes.

Agrandissement : Illustration 2

Si la date de 1924, qui correspond à la publication du manifeste du surréalisme de Breton, marque traditionnellement la naissance du mouvement éponyme, l’exposition des MRBAB débute un peu plus tôt, en 1883, avec l’émergence du groupe des XX à Bruxelles. « Les pionniers du symbolisme en Belgique ont transmis à la génération suivante des surréalistes un arsenal d’images, d’idées et d’inspiration. Les mondes étranges de Félicien Rops, Fernand Khnopff, Jean Delville, William Degouve de Nuncques et Léon Spilliaert, ainsi que des Français Gustave Moreau ou Odilon Redon, invitaient tellement à l’exploration qu’ils en devenaient parfois emblématiques » précise Francisca Vandepitte, commissaire de l’exposition et conservatrice de la collection d’Art moderne des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Agrandissement : Illustration 3

Le parcours, dans lequel se côtoient œuvres symbolistes et surréalistes, déroule neuf thèmes qui permettent d’étudier leurs similitudes et leurs différences, et ainsi la continuité et les fractures entre les deux mouvements. En guise d’introduction, la reproduction démesurée du photomontage qu’imagine René Magritte pour l’« Enquête sur l’amour » publiée dans le numéro n° 12 de La Révolution surréaliste de décembre 1929 et intitulée « Je ne vois pas la (femme) cachée dans la forêt », recouvre presque la totalité du haut mur qui marque le début de ce voyage surréaliste. L’artiste belge encadre son tableau « la femme cachée », qui représente une femme nue, de seize photomatons[5] correspondant aux portraits de seize surréalistes[6] aux yeux clos. L’ensemble illustre le concept surréaliste de modèle intérieur, c’est-à-dire de ce qu’ils voient en rêvant. Et ce qu’ils voient, c’est une femme. Il s’agit également d’un portrait de groupe. La notion de collectif est primordiale pour le mouvement. Cependant, pas une seule artiste femme n’y est figurée. L’exception féminine est celle dont ils rêvent qui, par sa pose à l’antique, demeure allégorique. Ceci n’est pas une femme, pourrait-on dire pour paraphraser Magritte. Pourtant, il y a bien des femmes dans le mouvement surréaliste. Elles représentent même un tiers des œuvres exposées ici. Si leur nom est peu connu du grand public, Dorothea Tanning, Leonor Fini, Jane Graverol et les autres, reprennent peu à peu leur place dans le mouvement surréaliste et plus généralement dans l’histoire de l’art.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

L’exposition s’ouvre avec le thème du labyrinthe et le tableau « Orphée mort » (1893) de Jean Delville. Comme nombre de symbolistes, le peintre est fasciné par cette figure mythologique du poète tragique qui incarne, selon lui, l’idéal esthétique. Il n’en représente que la tête, qui fut tranchée par les Ménades et jetée dans le fleuve Hédre, qu’il pose sur la lyre, son attribut. Celle-ci sera transformée par Apollon et les muses en constellation dans le ciel. Le premier tableau de l’exposition est en même temps le dernier. Dans le « portrait (prémonitoire) de Guillaume Apollinaire » (1914) de Giorgio De Chirico, le poète, à qui l’on doit le terme de surréalisme, est représenté selon les principes mystiques de l’orphisme. Le surréalisme va beaucoup se nourrir de la pensée freudienne. Dans la mythologie grecque, le labyrinthe renvoie au minotaure, créature menaçante, mi-homme mi-taureau qui y est prisonnier. Il donne son nom à la revue littéraire et artistique surréaliste, interdisciplinaire et contestataire, publiée sous la direction d’André Breton de 1933 à 1939. Art, poésie, ethnographie, archéologie et psychanalyse, les thèmes abordés par la revue offrent un espace de visibilité aux artistes qui s’y intéressent. Si le minotaure représente l’irrationnel, le labyrinthe symbolise le voyage intérieur de l’humain.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

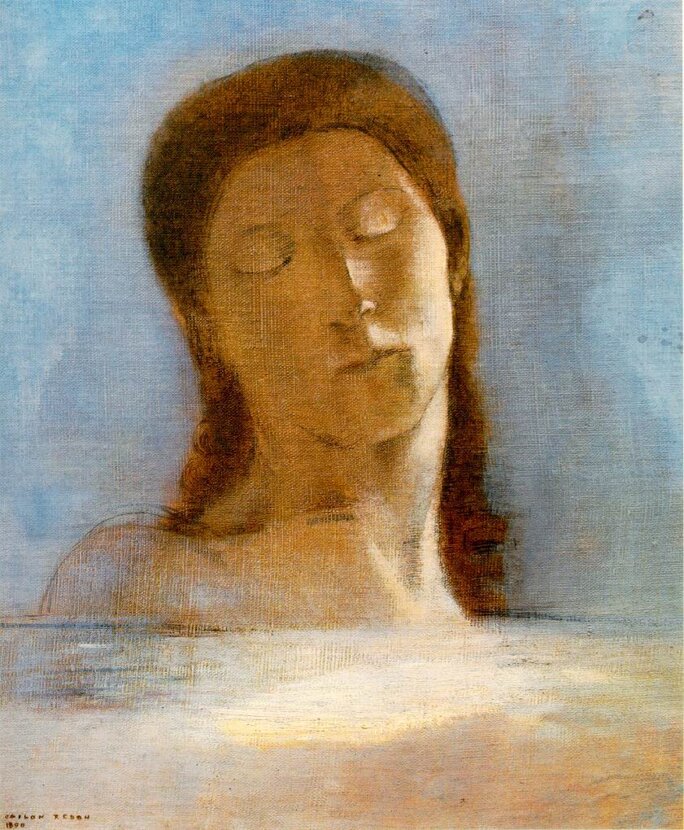

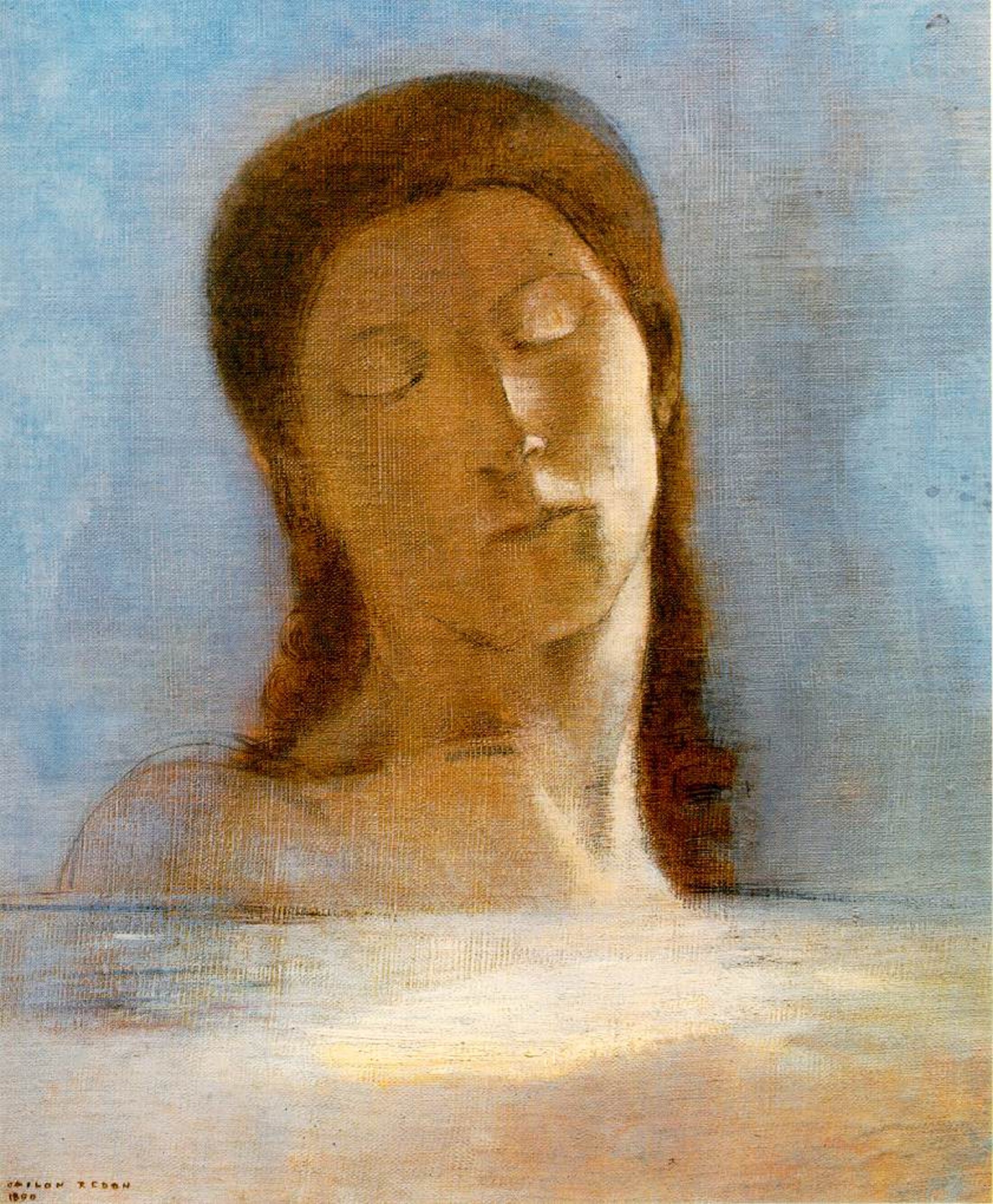

La nuit est sans nul doute le thème poétique le plus romantique qu’ont en partage les symbolistes et les surréalistes. Le silence nocturne autorise l’introspection et favorise la révélation des mystères dans les rêves, à l’image des « yeux clos » (1890) d’Odilon Redon où un sujet très simple, la représentation d’un homme en buste, la tête légèrement inclinée et les yeux fermés, prend des allures d’icône moderne. Le personnage semble en état de grâce. Ne supportant pas le monde matériel qui détermine la vie moderne, les symbolistes tentent de le réenchanter en lui donnant une forme de beauté sacrée. Ce motif des yeux clos, qui renvoie à la nuit et évoque efficacement un monde d’images intérieures, sera largement repris par les surréalistes. Avec « L’empire des lumières » (1954), Magritte unit le jour : le ciel bleu, à la nuit : la maison, motif inconscient récurent compris comme une projection du moi, seulement éclairée par le lampadaire et la lumière provenant de deux fenêtres à l’étage. L’artiste réunit dans un seul tableau deux réalités paradoxales, tente une illustration de l’impossible. Représentant des monstres fantomatiques nés de rêves dans une loge de théâtre, « Minuit, l’heure blasonnée » (1961) de Toyen, donne à voir deux lions qui se tiennent de part et d’autre d’une balustrade recouverte de velours pourpre, tandis qu’un petit animal, mi-singe mi-félin, fixe le spectateur, couché dans la pénombre de la loge. « La relation entre les lions et l’apparition lumineuse, exprimée dans la peinture, traduit elle aussi un renversement de réalité typique des images oniriques[7] » écrit l’historien de l’art Hubertus Gassner dans le catalogue de l’exposition. « Pressentiment d’amour » (1924-25) de Boleslas Biegas en est un autre exemple.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

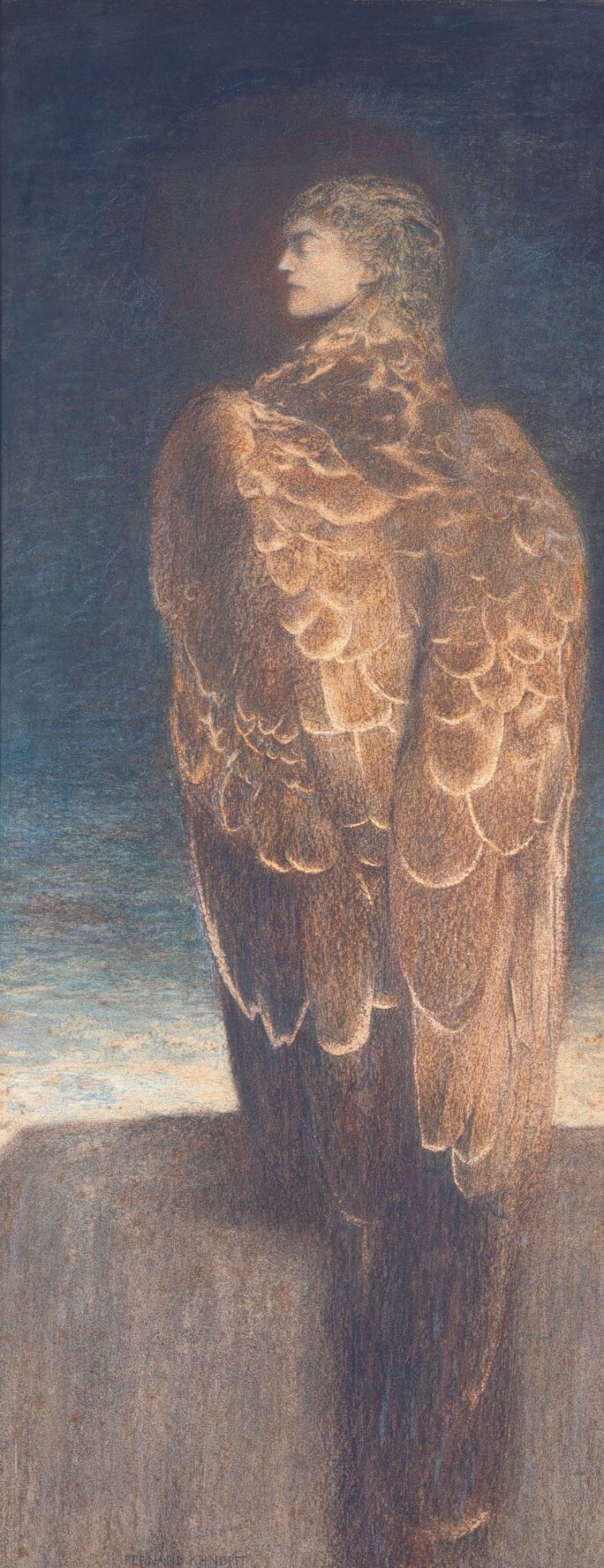

La nuit constitue un topos de la littérature allemande, tout comme la forêt. Celle-ci est bien plus qu’un simple rassemblement d’arbres pour les surréalistes. « Elle englobe aussi les lumières qui percent la canopée, la métamorphose des feuilles qui la régénère, les odeurs, ainsi que les sons de la faune qui la peuplent[8] ». Le sentiment de malaise suscité par une promenade solitaire en forêt est propice au retour des angoisses refoulées, ce qui explique son association avec les parties les plus sombres de la psyché humaine. La forêt comme l’anatomie humaine sont porteuses, dans les branches d’arbres, les nervures des feuilles comme dans les vaisseaux sanguins, d’énergies vitales. Les animaux nocturnes qui la peuplent sont, dans les contes et légendes, affublés de pouvoirs surnaturels, les oiseaux particulièrement, passent pour être des messagers entre deux mondes, médiateurs entre le ciel et la terre, à l’image de la « Méduse endormie » (1896) de Fernand Khnopff. Elle est dépourvue de sa chevelure de serpents et parée d’une paire d’ailes, seul trait de la tradition grecque que le peintre a conservé, il en est aussi le plus méconnu. Celles-ci sont immenses, majestueuses. Elles recouvrent totalement Méduse, dont les yeux habituellement écarquillés sont ici clos. La figure évoque plus un rapace, un oiseau de nuit, perché sur un promontoire face à la mer qu’éclaire un rayon de lune. L’œuvre témoigne du soin égal que Khnopff, pastelliste hors pair, accordait à ses dessins et à ses peintures. Juste à côté, dans le tableau « Extrême nuit » (1977), l’artiste italo-argentine Leonor Fini cite explicitement la Méduse de Khnopff à laquelle elle adjoint une jeune fille téméraire dont le visage se transforme en pierre, pétrifiée par le regard de Méduse.

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

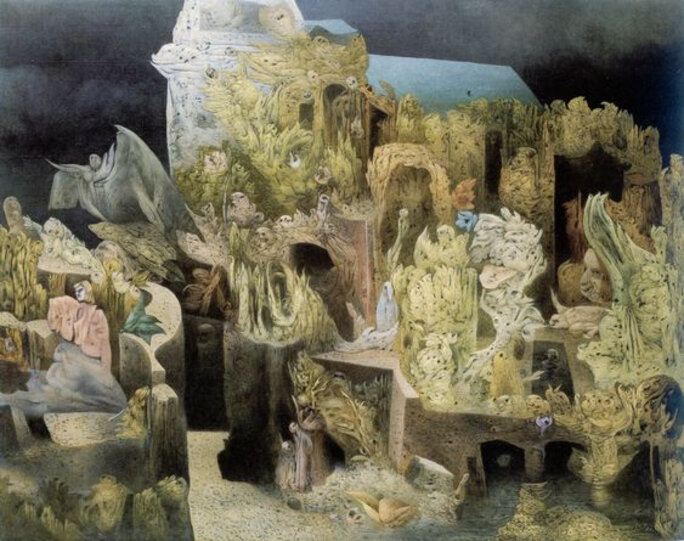

Créatures biomorphiques, êtres hybrides, figures unicellulaires, ou encore minéraux, magma, peuplent les paysages mentaux qui constituent une rupture avec les paysages symbolistes. Ces images oniriques inquiétantes renvoient à des déserts désolés des temps anciens, des abysses sous-marins où est apparue la vie, comme dans le « Château d’Éros » (1956) d’Unica Zürn. Usant de la technique de la décalcomanie, Max Ernst avec « Anges des marais » (1940), et Richard Oelze avec « Dans une église » (1949-54), montrent le marécage psychique dans lequel vivent aussi bien les démons que les anges. Les surréalistes s’intéressent aux métamorphoses et aux mythes. Ils vont utiliser les récits antiques contenus notamment dans les « métamorphoses » d’Ovide, qui connaissent alors un regain d’intérêt. « La rébellion des femmes » (1940) de Rita Kernn-Larsen reprend la représentation traditionnelle du mythe de Daphné et Apollon dont on reconnait la dynamique de la transformation de l’être humain en arbre, tout comme dans « L’aurore » (1937) de Paul Delvaux, ou encore le « Daphné et Apollon » (1943) de Meret Oppenheim.

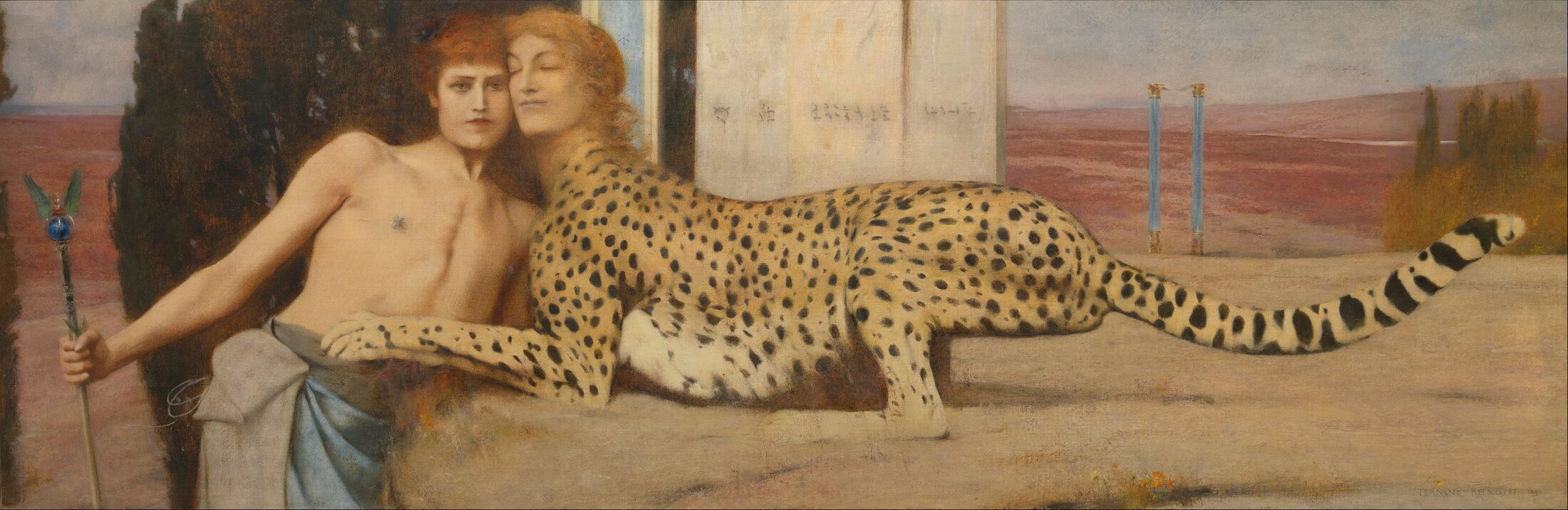

Agrandissement : Illustration 13

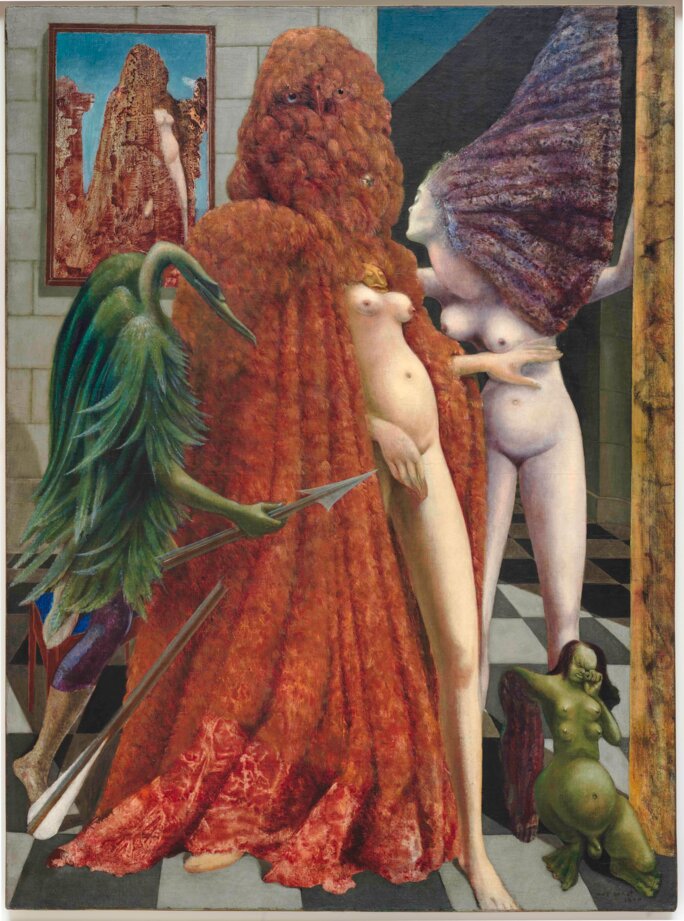

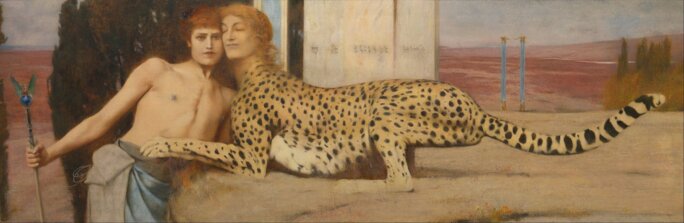

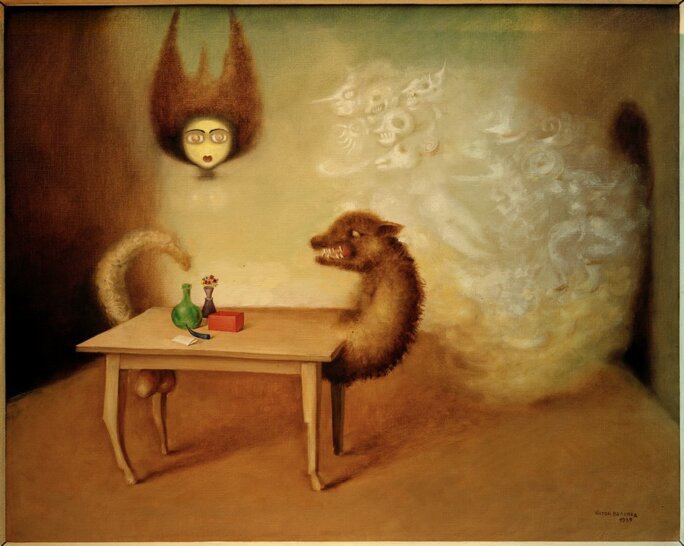

Parmi les transformations hybrides, la représentation d’Œdipe et le sphinx intéresse Fernand Khnopff dont le tableau « Des caresses » (1896) soulève, comme le sphinx, plus de questions que de réponses. Dans un paysage antique fictif, une figure androgyne tenant un étrange sceptre est collée à une sphinge, joue contre joue. Issues du monde chtonien, les chimères, monstres cracheurs de feu à tête de lion, corps de chèvre et queue de serpent, sèment la mort et la destruction. Témoignant d’un imaginaire populaire, des personnages mi-humains, mi-animaux, mi-objets, font leur apparition : le « loup-table » (1939-47) et « Espace psychologique » (1939) de Victor Brauner ou « La toilette de la mariée » (1940) de Max Ernst. Les cadavres exquis surréalistes impliquent plusieurs artistes travaillant indépendamment les uns des autres sans connaitre leur contribution. L’image finale composite voit l’individu disparaitre dans une accumulation incontrôlée de pensées et d’actions.

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

Agrandissement : Illustration 16

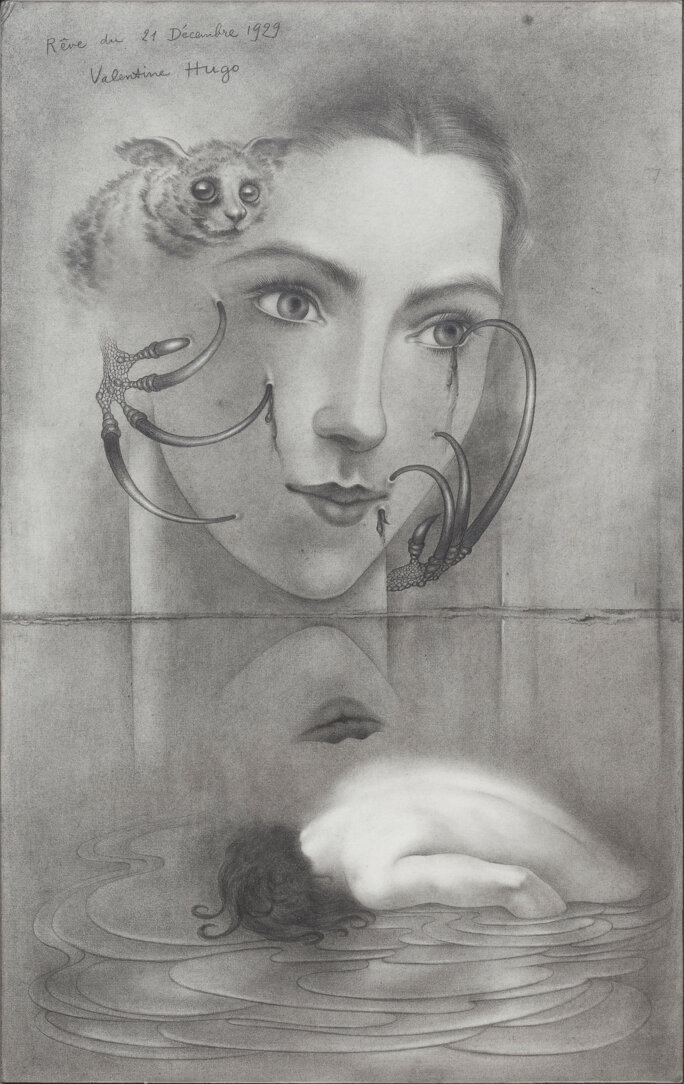

Breton se réclame de la pensée freudienne, comprenant l’importance des souvenirs, des peurs refoulées, des traumatismes et des désirs, et leur impact sur les pathologies. En fouillant dans le subconscient pour mieux découvrir et nommer les forces psychiques cachées, on ouvre la voie à la guérison du patient. Une méthode poétique comparable à la psychanalyse ouvre, selon Breton, la porte d’une création artistique supra-réaliste dont témoigne, entre autres, « Le rêve du 21 décembre 1929 » (1929) de Valentine Hugo. « C’est dans le rêve et le cauchemar que se révèle le monde véritable – spirituel[9] » précise Francisca Vandepitte. Les surréalistes prennent conscience de la menace totalitaire, à l’image de Salvador Dali et sa « Construction molle de haricots bouillis. Prémonition de la Guerre d’Espagne » (1936). La guerre civile espagnole, la montée du nazisme et du stalinisme, les restrictions de liberté pèsent sur la production des années trente comme le montre « Hallucination partielle. Six images de Lénine sur un piano » (1931) de Dali.

Agrandissement : Illustration 17

Agrandissement : Illustration 18

Agrandissement : Illustration 19

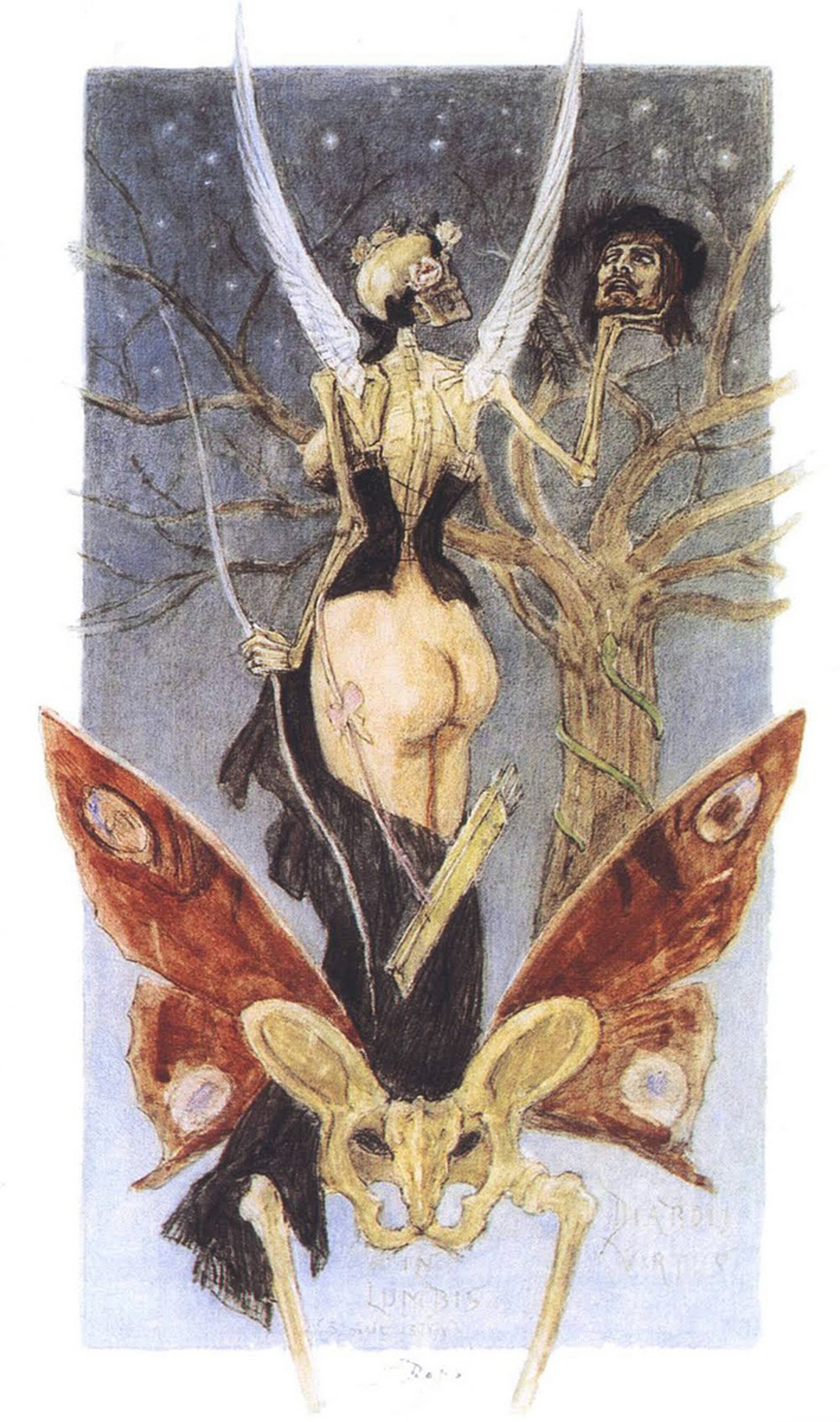

L’inquiétante étrangeté freudienne ouvre la porte aux secrets obscurs et aux tabous, comme dans « La chambre d’amis » (1950-52) de Dorothea Tanning. L’Hunheimiche appliquée au domaine de l’identité sexuelle soulève des questions de beauté et de cruauté, de désir et de pulsion de mort, entre Éros et Thanatos. Si l’image symboliste de la femme renvoie à l’ambigüité morale de la femme fatale, associant beauté et destruction, comme chez Félicien Rops avec « Diaboli in vertus lombis » (1888), l’accent est mis sur la transgression chez les surréalistes, remettant en question la morale, voire l’inversant, comme dans les six dessins pour Madame Edwarda de Georges Bataille de René Magritte, ou dans les deux photographies d’Émilie de l’artiste tchécoslovaque Jindrich Styrsky datées de 1933.

Agrandissement : Illustration 20

Agrandissement : Illustration 21

Chez les artistes femmes, la transgression offre des possibilités artistiques liées au genre comme dans « Lolita » (1960) de Jane Graverol qui, derrière les rubans et les nœuds élégants, laisse transparaitre des indices de violence et de restriction de liberté. Enfin, le thème du cosmos et du mythe des origines rencontre un engouement tant chez les symbolistes que chez les surréalistes. Chez les uns comme chez les autres, le spirituel et le mystère occupent une position centrale bien que l’orientation en soit foncièrement différente. Le dessin et la peinture symbolistes sont un moyen visuel pour révéler les connaissances ésotériques occultes sur l’essence des choses comme on peut le voir dans le triptyque de Léon Dardenne daté de 1886. La conscience cosmique élaborée par les surréalistes constitue la base d’une nouvelle mythologie en phase avec l’ère atomique. Les nouveaux territoires à découvrir vont être américains. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la plupart des surréalistes vivant en France s’exilent aux États-Unis. Face aux immenses paysages, aux horizons infinis et aux vastes ciels étoilés, Max Ernst comme André Masson parleront d’expérience cosmique.

Le mouvement surréaliste s’est insurgé contre les mots d’ordre d’une société bourgeoise qui avait conduit à l’horreur de la Première Guerre mondiale. Il va façonner les tendances abstraites des années soixante. Une dernière œuvre, « Naissance d’une galaxie » de Max Ernst, vient clôturer l’exposition. Elle est datée de 1969. L’année où l’homme a marché sur la lune fut aussi celle où le surréalisme en tant que mouvement a cessé d’exister. Cent ans après sa fondation, à l’heure où l’Europe est traversée par une forte poussée des fascismes, il apparait urgent de s’inspirer de cette nécessité que les surréalistes avaient à accorder de l’importance à la liberté et à l’imagination pour tous. Retrouver la promesse de la lune et de la naissance d'une galaxie

Agrandissement : Illustration 23

[1] André Breton, Poisson soluble, Éditions du Sagittaire, Éd. Simon Kra, Paris, 1924.

[2] André Breton, Œuvres complètes, t. I, Éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1988, p. 328.

[3] Mouvement qui trouve son acte de naissance dans le Manifeste littéraire publié sous forme de trac en février 1915 à Berlin par les écrivains et poètes allemands Hugo Ball et Richard Huelsenbeck, et va remettre en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques de l’époque. Fuyant la Première guerre mondiale, Hugo Ball s’installe dès 1915 à Zurich, en Suisse alémanique, et fonde avec sa compagne Emmy Hennings le Cabaret Voltaire en février 1916. Contraint à la fermeture pour tapage nocturne en juillet de la même année, il fut pendant ces quelques mois le lieu de l’émergence du mouvement DADA.

[4] Exposition internationale itinérante qui sera ensuite présentée au Centre Pompidou à Paris, puis à la Fondación Mapfré à Madrid, au Hamburger Kunsthalle à Hambourg, et enfin au Philadelphia Museum of Art aux États-Unis.

[5] Les premières cabines de photomaton sont installées à Paris dès 1928. Ce procédé de photographie automatique fascine les surréalistes car il est l’équivalent de l’écriture automatique en littérature.

[6] De gauche à droite et de haut en bas : Alexandre, Aragon, Breton, Bunuel, Caupenne, Dalí, Eluard, Ernst, Fourrier, Goemans, Magritte, Nougé, Sadoul, Tanguy, Thirion, Valentin.

[7] Hubertus Gassner, « La nuit », in Imagine ! 100 ans de surréalisme international, catalogue de l’exposition éponyme, Ludion/MRBAB, 2024, p. 74.

[8] Francisca Vandepitte, « ‘Je ne vois pas la femme cachée dans la forêt’. À propos des recoupements et des divergences entre le surréalisme et le symbolisme », in Imagine ! 100 ans de surréalisme international, catalogue de l’exposition éponyme, Ludion/MRBAB, 2024, p. 15.

[9] Francisca Vandepitte, op. cit., p. 18.

Agrandissement : Illustration 24

« IMAGINE ! CENT ANS DE SURRÉALISME INTERNATIONAL » - Commissariat : Francisca Vandepitte, Conservatrice de l’art moderne aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, Didier Ottinger, Directeur adjoint chargé de la programmation culturelle du Musée national d’Art moderne – Centre de création industrielle (MNAM/CCI) & Marie Sarré, Attachée de Conservation au Service des collections modernes

En collaboration avec le Centre Pompidou (Paris), la Hamburger Kunsthalle, la Fundación Mapfré Madrid et le Philadelphia Museum of Art.

Jusqu'au 21 juillet 2024. Du mardi au vendredi, de 10h à 17h; samedi et dimanche, de 11h à 18h.

Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique

Rue de la Régence 3

B - 1000 Bruxelles

Agrandissement : Illustration 25