Agrandissement : Illustration 1

Depuis une dizaine d’années, la peinture figurative noire s’affirme de plus en plus dans le domaine de l’art contemporain. L’importante exposition « When we see us : Un siècle de peinture figurative panafricaine »,organisée par le Zeitz Museum of Contemporary Art of Africa (Zeitz MOCAA)[1] du Cap en Afrique du Sud, le plus important musée dédié à l’art contemporain africain dans le monde, et présentée actuellement au Gegenwart, le musée d’art contemporain du Kunstmuseum de Bâle, offre pour la première fois un panorama de la peinture figurative africaine qui a émergé dans les années vingt sur le continent et dans les diasporas africaines. Fruits des recherches approfondies de Koyo Kouoh, la directrice du Zeitz MOCAA et co-commissaire de l’exposition, et de son équipe, elle met en exergue la multitude de formes et d’esthétiques produites par les artistes africains ou d’ascendance africaine. Son titre, « When we see us », s’inspire de la minisérie diffusée sur Netflix « When they see us » (Dans leur regard) dans laquelle la réalisatrice afro-américaine Ava DuVernay revient sur l’affaire de la joggeuse de Central Park, plus connue sous le nom de « Central Park five »[2] pour mieux donner à voir les préjugés racistes qui ont conduit à l’erreur judiciaire, explicitant la manière dont les Blancs perçoivent systématiquement les jeunes Noirs comme de potentielles menaces. L’exposition renverse cette perspective en remplaçant « They » par « We » et offre la possibilité aux artistes africains de montrer la façon dont ils voient leur condition. Après un siècle de domination du canon artistique blanc, les artistes africains écrivent désormais leur propre histoire de l’art.

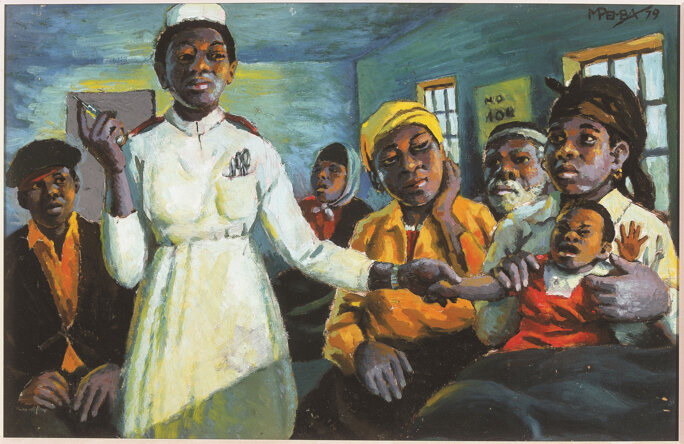

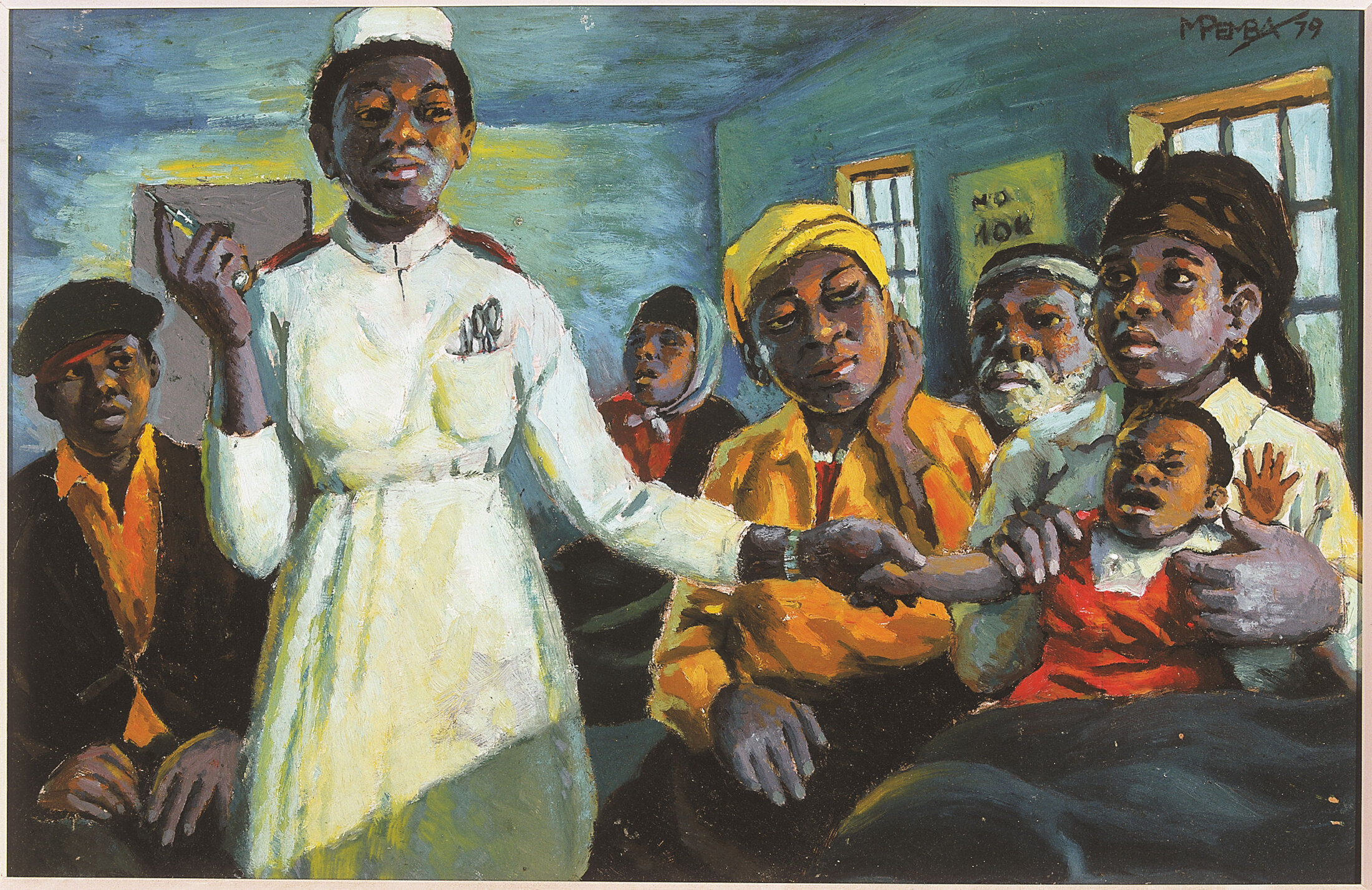

Agrandissement : Illustration 2

L’exposition est déclinée en six chapitres répondant à des thèmes du quotidien plutôt qu’à une suite chronologique ou un découpage géographique. Leur universalité montre que les artistes ont, pour la première fois, travaillé aux mêmes thèmes à différents endroits en Afrique et dans la diaspora africaine. Elle couvre plusieurs générations d’artistes, allant du début du XXème siècle jusqu’à aujourd’hui, et développe la continuité, l’essence et la pertinence contemporaine du mouvement « Black Joy », décrit comme la résistance, la résilience et la revendication de l’humanité noire, avec l’héritage de traditions sociales et politiques comme la conscience noire, le mouvement de l’art noir, la négritude, ou plus récemment, l’afropolitanisme[3], suspendant de fait les stéréotypes liés au racisme, à la violence ou aux crises. « Il s'agissait de se concentrer sur des œuvres permettant de se décentrer de la violence et du trauma, parce que ça ne peut pas être le seul canevas de la lecture et de l'engagement avec l'expérience africaine et afro-diasporique dans le monde[4] » déclare Koyo Kouoh. L’ambition n’est pas tant l’exhaustivité que l’évocation des simultanéités des pratiques et la correspondance des formes qui traversent le temps et les générations. En ce sens, l’exposition explore les possibilités de dialogue entre des artistes qui n’ont encore jamais exposé ensemble.

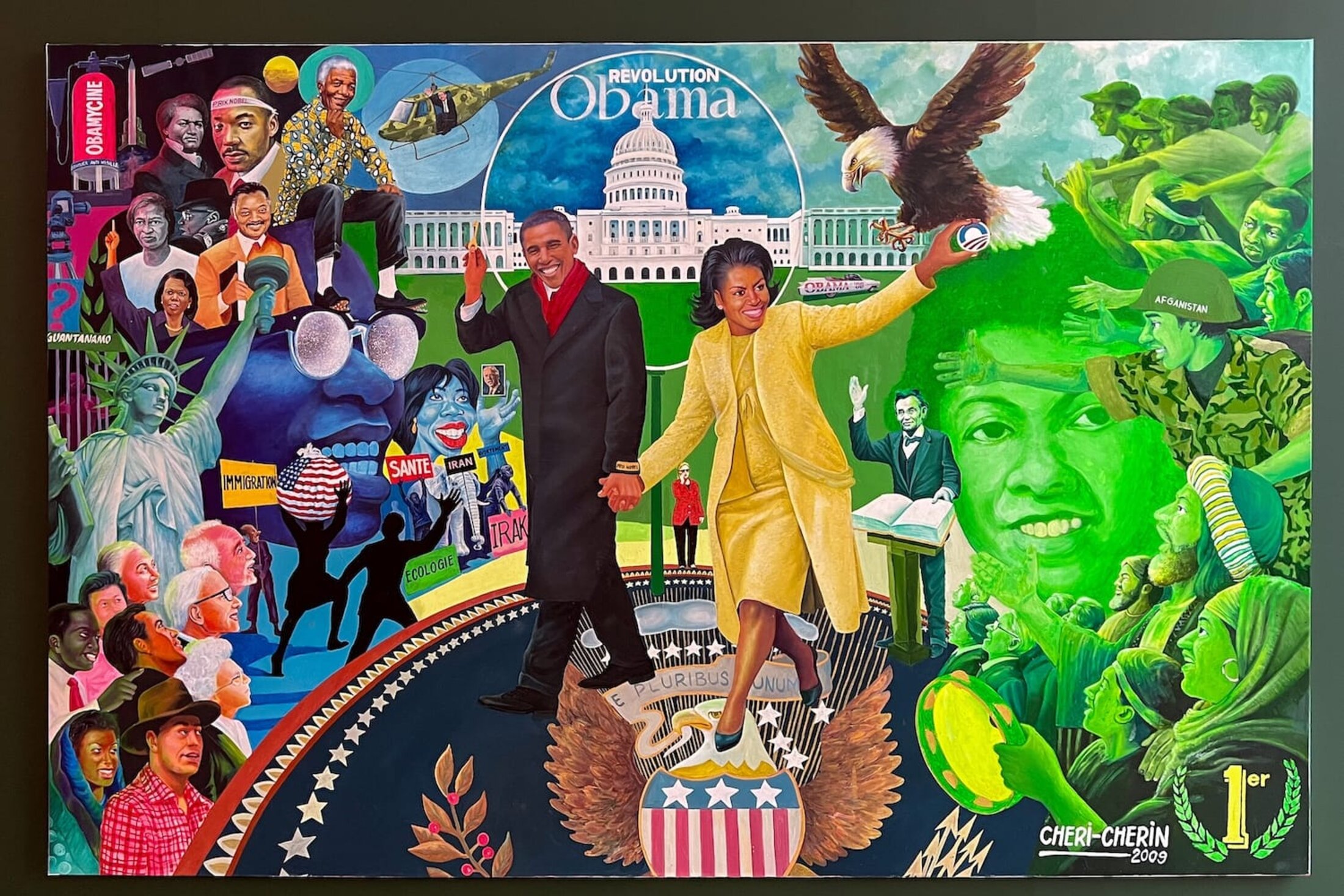

Agrandissement : Illustration 3

La puissance de la joie

Le parcours s’ouvre avec le chapitre « Triomphe et émancipation » au rez-de-chaussée du musée, qui dit d’emblée la fierté noire de sa propre histoire et de ce qui a été accompli, le succès et la reconnaissance sociale, à l’image de « Obama Revolution » (2009), l’immense toile de l’artiste congolais Chéri Chérin (né en 1955 à Kinshasa où il vit et travaille), portrait en pied du couple présidentiel montré victorieux, main dans la main, un pin’s aux couleurs du Parti démocrate dans la main gauche de Michelle, une clef en or dans la main droite de Barack, celle qui ouvre les portes de la Maison Blanche figurée en arrière-plan. De part et d’autre du couple sont figurés des symboles de la mythologie américaine – la Statue de la Liberté ou encore l’Aigle, ou plus exactement le Pygargue à tête blanche, emblème de la nation américaine depuis 1882 – et des personnalités de premier plan dans la construction du pays et au-delà, comme en témoigne la présence de Nelson Mandela. Barack Obama, premier président noir des États-Unis, devient le symbole de la réussite suprême, un espoir non pas seulement pour les Afro-Américains mais également pour toutes les populations noires dans le monde, même si, dès 2009, Chéri Chérin n’est pas dupe et prend soin de rappeler les attentes, immenses, qui sont explicitées sur des panneaux brandis à la façon d’une manifestation.

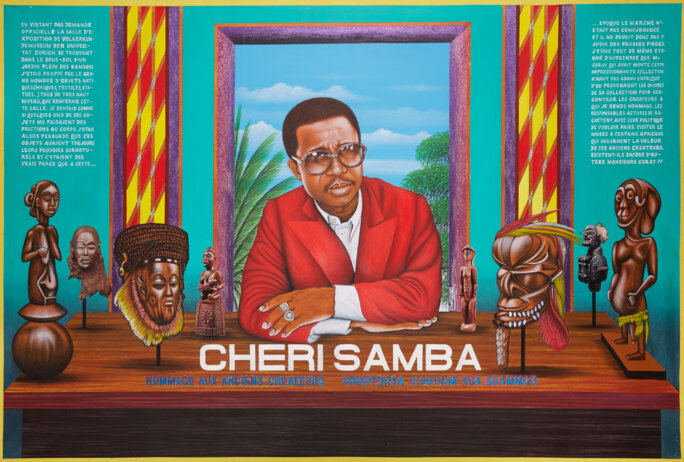

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

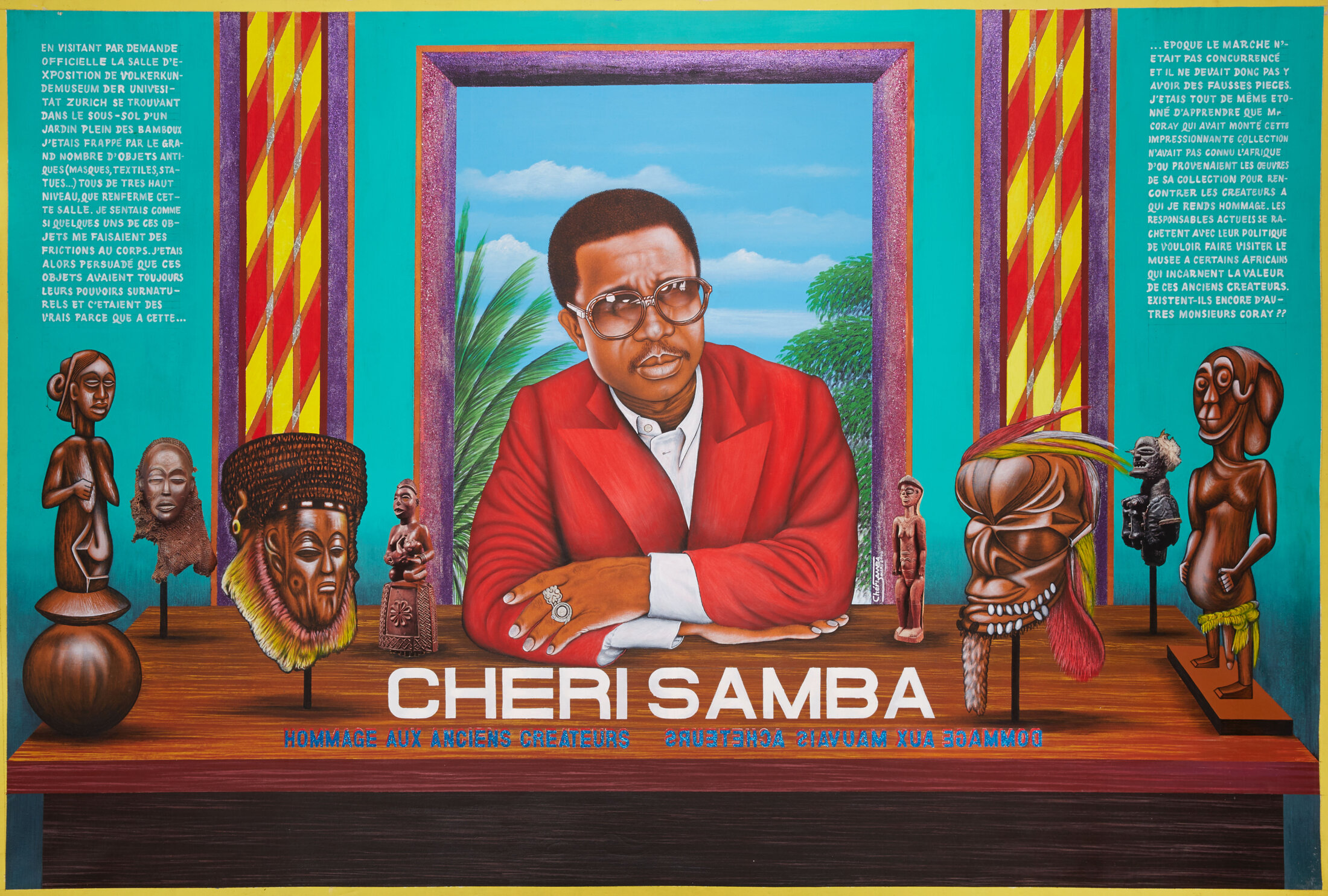

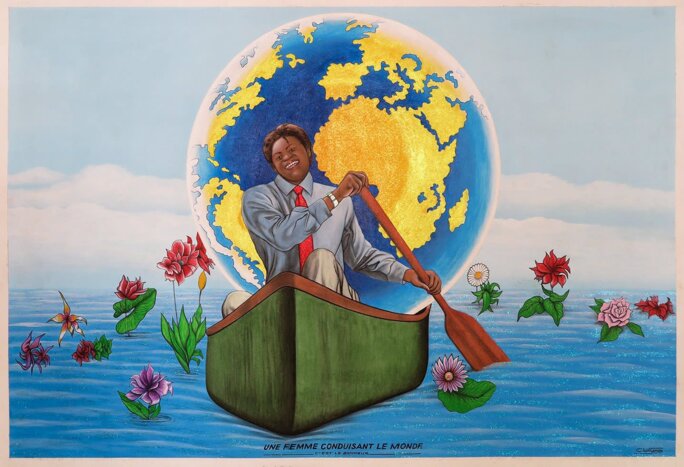

Chéri Samba (né en 1956 à Kinto M'Vuila, République démocratique du Congo, vit et travaille à Kinshasa) lui devient, à la fin des années quatre-vingt, le principal sujet de ses tableaux. Dans l’« Hommage aux anciens créateurs » (1999), le peintre se représente les bras croisés derrière une table qui occupe toute la longueur de la toile. Sur celle-ci sont posées cinq figures « classiques », Kuba et Luba « royales » reconnaissables, et un masque royal de Kuba serti de perles colorées. Deux bandes de tissu figurant des motifs de losanges rouges et jaunes, elles-mêmes encadrées par une colonne de texte, sont figurées de part et d’autre d’une porte qui ouvre sur un paysage. L’œuvre est une vision critique d’une histoire occidentale centrée sur elle-même. Elle interroge également la légitimité de la place des arts africains dans les musées européens. Un peu plus loin, « Une femme conduisant le monde » (2017) du même Chéri Samba est figurée portant un costume d’homme avec cravate en train de ramer dans un petit canot à l’arrière duquel se tient un gigantesque globe. Elle conduit littéralement le monde sur une mer d’huile. De part et d’autre, des fleurs dont on ne sait si elles ont été jetées là ou si elles poussent dans l’eau. Sous-titrée, « C’est le bonheur », la toile se pare d’une ironie cynique.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

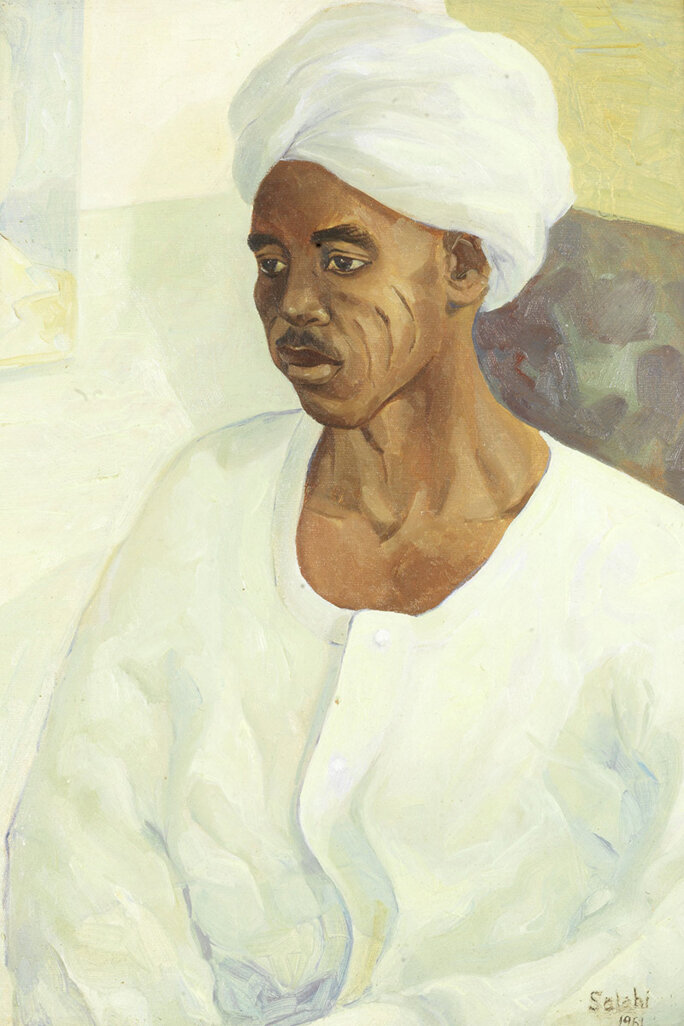

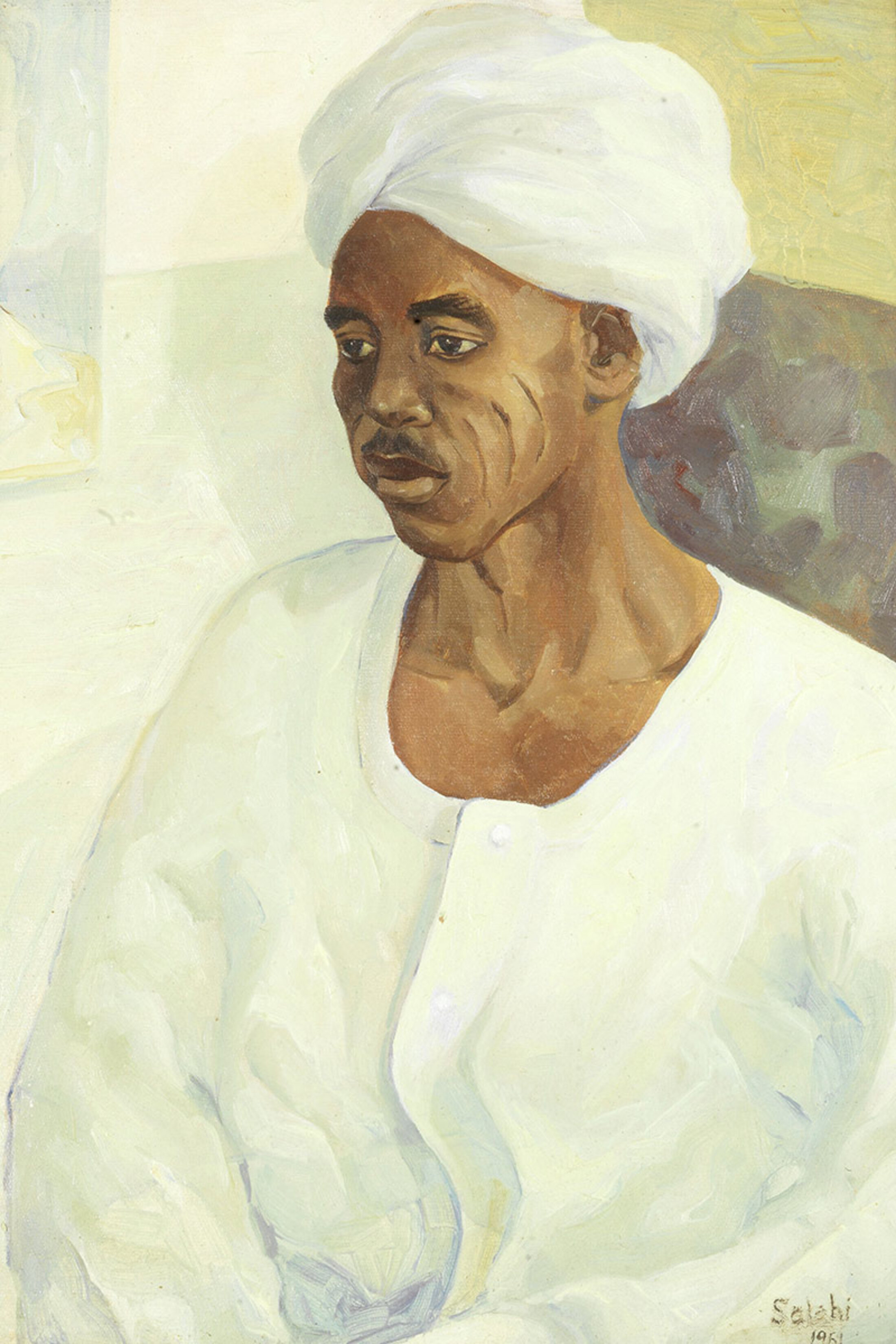

Parmi les nouveaux visages, l’artiste sud-africain Katlego Tlablela (né en 1993 à Prétoria où il vit et travaille) donne à voir dans sa peinture la vie oisive, décadente et romantique des nouvelles classes aisées dans une société sud-africaine postapartheid. « Tableau vivant III : Oasis » (2020) représente une grande maison de style moderniste au premier plan à droite de laquelle un homme noir sort de la piscine attenante, attendu par un majordome blanc en costume portant un plateau sur lequel repose un verre à pied dans la main gauche et une carafe dans la main droite. Tandis que la partie gauche laisse deviner un terrain de tennis à travers la présence d’une raquette nonchalamment posée contre la façade de la maison et d’un sac ciglé d’une célèbre marque juste à côté. La réussite sportive s’incarne dans le tableau intitulé « Ceremony » (2020) de l’artiste sud-africaine Thenjiwe Niki Nkosi (née en 1980 à New York, vit et travaille en Afrique du Sud). L’artiste dépeint en plan serré un petit groupe de gymnastes se donnant l’accolade. Aux juste-au-corps roses unis répondent les différentes nuances de brun des peaux. Pour Nkosi, peindre de jeunes gymnastes noires est sa façon de subvertir un sport à prédominance blanche et historiquement raciste. L’impossibilité de voir leur visage donne une unité au groupe. Cet anonymat permet à toutes les jeunes filles noires de s’identifier aux championnes. Ces œuvres en côtoient d’autres plus anciennes comme la « femme violette » (1938) de l’artiste cubain Wilfredo Lam, ou le « Portrait of a Sudanese Gentleman » (1951) d’Ibrahim El-Salahi, l’une des figures fondatrices du modernisme africain qui crée des compositions s’inspirant des traditions artistiques islamiques, africaines, arabes et occidentales, ou encore « Untitled/ Take your money middle art » (1962) du peintre nigérian Augustin Okoye.

Agrandissement : Illustration 8

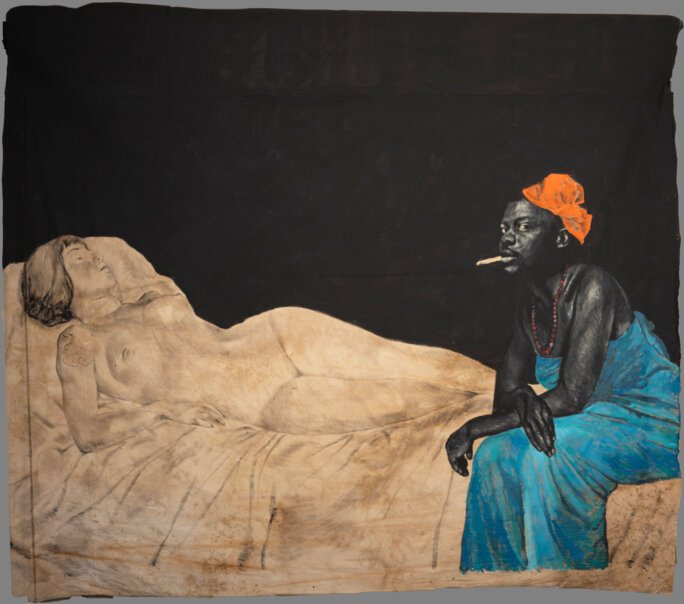

Le chapitre suivant, « Sensualité », montre toute la palette de l’amour et des relations intimes, en représentant des corps noirs comme ne le permettait pas le canon visuel occidental auquel fait écho le sophistiqué « Le modèle noir, d’après Félix Vallotton » (2019) de Roméo Mivekannin (né en 1986 à Bouaké, Côté d’Ivoire, vit et travaille entre Toulouse et Cotonou, Bénin). Si dans l’original de 1913[5], la noire regarde la banche, elle est ici remplacée par l’artiste lui-même qui regarde le regardeur, venant ainsi questionner les rapports de domination et de séduction à l’œuvre dans le tableau de Vallotton, qui faisait lui-même référence à l’« Olympia » de Manet. Aussi délicat que l’art d’Elladj Lincy Deloumeaux ou ludique que « Never change lovers in the middle of the night » (2006) de l’artiste américaine Mickalene Thomas, l’amour noir a de multiples facettes.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Le chapitre « spiritualité » qui, selon les commissaires de l’exposition, ne peut être dissociée du quotidien des vies noires, est constitué du triple héritage décrit par l’écrivain américano-kenyan Ali Mazrui (1933-2014) dans son livre « The Africans: A Triple Heritage[6] » donnant à voir la « Black Life » perméable aux rituels et traditions locales, islamiques et chrétiennes. Les œuvres exposées ici montrent une spiritualité vivante, à l’instar de « The Dumb Oracle » (2019) de l’artiste britannique né au Kenya Michael Armitage, de « Baptism : Spiritual healing in the sea » (2005) de l’artiste sud-africain Sthemiso Sibisi (1976-2006), de « To live long is to see much (Ritual Bathers III) » (2020) de Cassi Namoda (née en 1988 au Mozambique) ou encore de « The True Story of the Water Spirits » (2004) d’Édouard Duval-Carrié (né en 1954 à Port-aux-Princes, Haïti, vit et travaille à Miami) aux couleurs vibrantes et au mouvement fluide. Son fond orange vif et son iconographie haïtienne surréaliste racontent, en entremêlant beauté, mythe et histoire, le voyage périlleux des Africains réduits en esclavage dans leur traversée de l’Atlantique.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

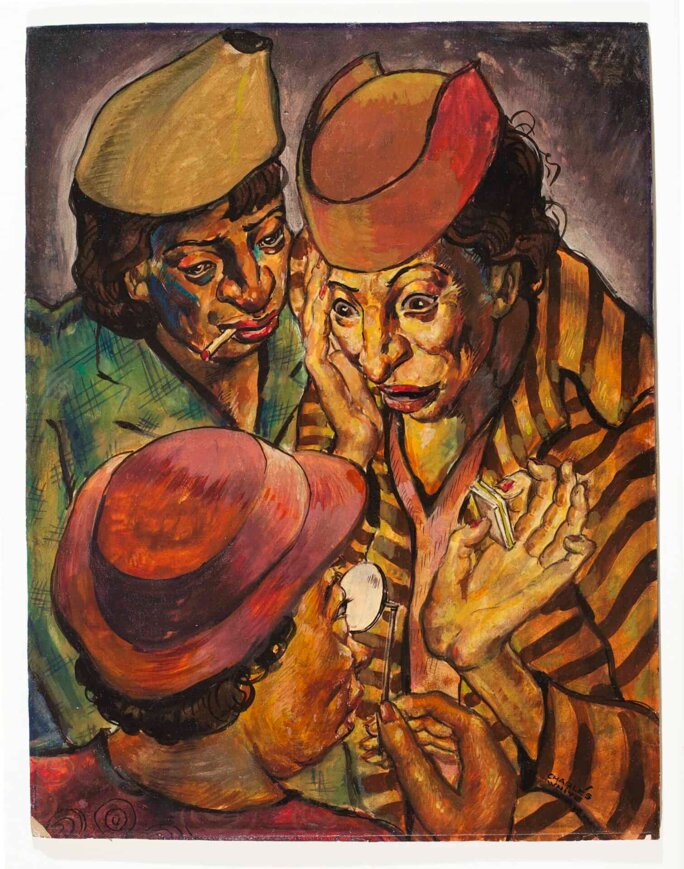

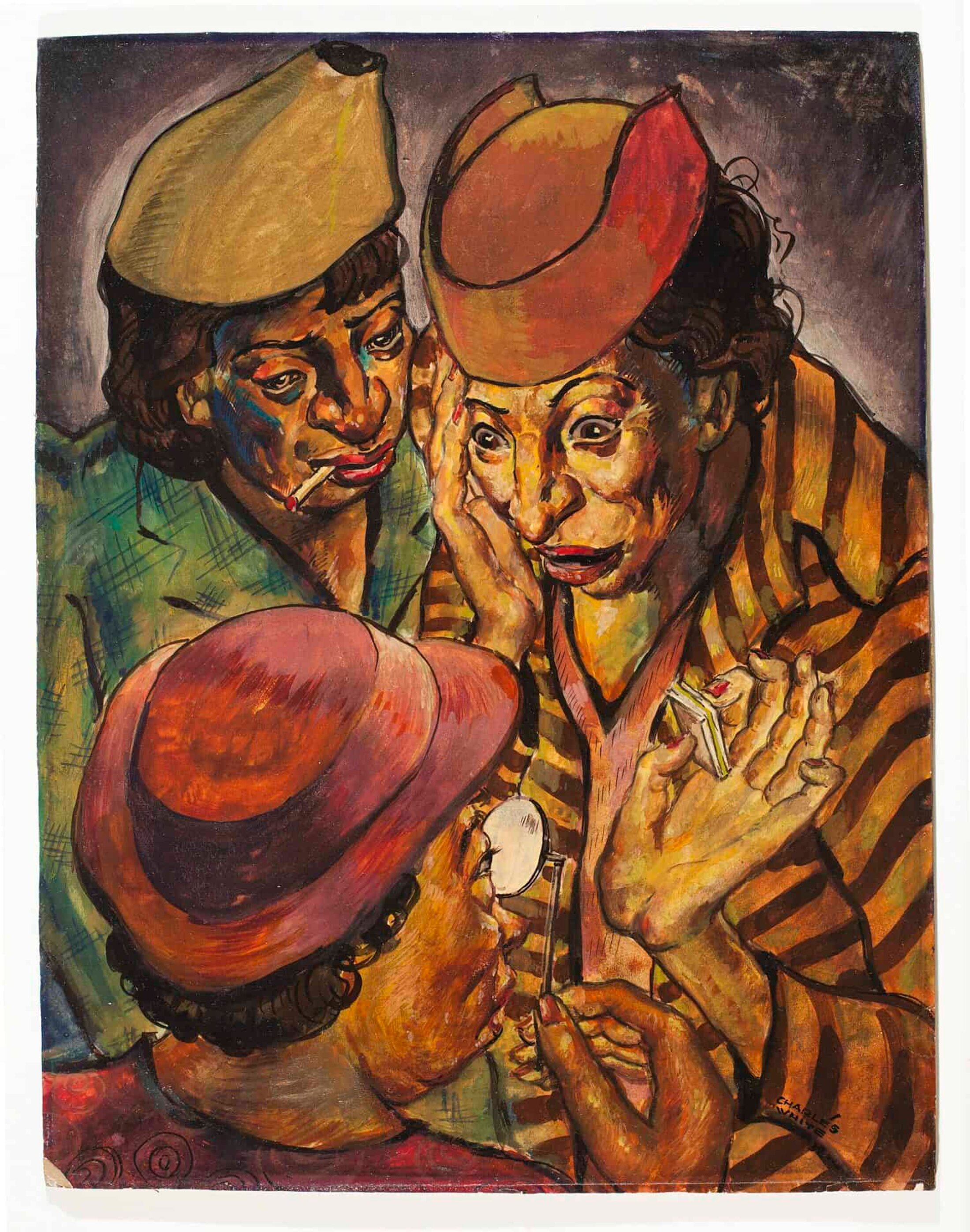

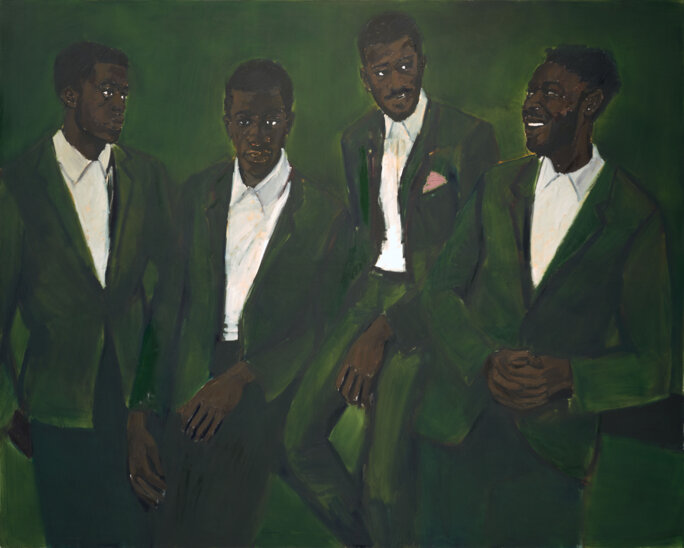

Le chapitre sur le « quotidien » veut faire ressortir la beauté dans la banalité de tous les jours à l’image de « Gisting in the Kitchen » (2018) de la jeune artiste anglo-nigériane Joy Labinjo ou de l’affiche publicitaire de Johnny Arts pour « Ozor International Barber also Specialist in Hair Dying and Shamporing » (1962). Consacré aux moments d’allégresse et de loisirs, le chapitre « Joie et allégresse » démontre qu’il reste toujours du temps pour une chanson ou une danse. On chante pour Steve Biko dans « The Birthday Party » (2021) d’Esiri Erheriene-Essi (né en 1982 à Londres, vit et travaille à Amsterdam). On écoute les rythmes musicaux dans « Jazz Rhapsody » (1982) de l’artiste peintre et écrivain afro-américain Romare Bearden (1911-1988). On célèbre la fête dans « The Bridge party » (1938) de l’artiste afro-américain Charles White (1918-1979) qui utilise, comme dans plusieurs autres œuvres, une perspective dramatique et une composition serrée, regroupant les figures qui apparaissent comme contenues par le support lui-même, avec une riche palette de teintes chaudes et de traits exagérés, pour mieux dépeindre les relations et les situations humaines réalistes de l'époque. Dernier chapitre de l’exposition, les moments de « repos » occupent la totalité du troisième étage du Gegenwart, à l’image du « Man standing by the pool » de l’artiste ougandais Ian Mwesiga (né en 1988 à Rukungiri, vit et travaille à Kampala, Ouganda), ou de « Sundials and Sonnets » (2019) de Wangari Mathenge (née en 1973 à Nairobi, Kenya, vit et travaille entre Londres, Chicago et Nairobi).

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

Une histoire de l’art africain ?

Koyo Kouoh, et Tandazani Dhlakama, les co-commissaires de « When we see us », ont pour volonté avec cette exposition de décentrer l’histoire, de faire émerger le sujet noir dans toute sa diversité et son historicité. L’exposition, foisonnante, impressionne et attire par son étendue tant chronologique que géographique. Il est à noter tout de même qu’une grande partie des artistes présentés sont Afro-américains. Par ailleurs, et si le terme est soigneusement évité, l’exposition fait la part belle au portrait, genre qui a traversé tout le continent africain durant la crise du covid-19. Si les commissaires ont pris soin de ne pas revendiquer le terme de portrait, c’est sans nul doute en raison de sa trop grande proximité avec le marché de l’art. Et c’est précisément ce marché de l’art qui, s’il ne fait peut-être pas douter de l’écriture d’une histoire de l’art africain, questionne sur la destination de la création plastique africaine, sans parler de celle de ses diasporas. Pour qui les plus célèbres artistes du continent africain créent-ils ? Qui sont leurs mécènes ? Chéri Samba, artiste adulé de la scène congolaise, est aussi le favori des collectionneurs belges et français, tant et si bien que ses œuvres sont aujourd’hui absentes à Kinshasa. Personne, dans la capitale congolaise, ne peut s’offrir une de ses toiles. À l’image des arts premiers africains disséminés dans les musées européens et nord-américains, dont lui-même réclame le retour, Chéri Samba voit ses œuvres éparpillées dans les collections européennes. Selon Jeune Afrique, seuls 8% des collectionneurs d’art contemporain africain sont originaires du continent[7]. Sur dix collectionneurs, neuf sont originaires d’Europe ou d’Amérique du Nord. Si l’exposition apparait comme une contribution majeure au discours critique autour de la représentation noire, il y a une nécessité à explorer les différences culturelles entre l’Afrique et les États-Unis mais également entre l’Afrique et les différentes nationalités des artistes exposés ici.

Agrandissement : Illustration 16

[1] L’exposition y fut présentée de novembre 2022 à septembre 2023.

[2] Affaire criminelle concernant le viol et les graves blessures infligées à Trisha Meili, une Américaine blanche de 28 ans, qui faisait du jogging, ainsi que l'agression de huit autres personnes dans la partie supérieure de Central Park, à Manhattan, dans la nuit du 19 avril 1989. Cette affaire est l’un des crimes les plus médiatisés des années 1980 ». Cinq des adolescents arrêtés dans les heures suivant ces agressions passent devant un jury populaire et sont condamnés à des peines de prison. Pourtant, ils ne sont pas les agresseurs de la joggeuse de Central Park. En 2002, Matias Reyes avoue être le seul coupable de l'agression de Trisha Meili. Les cinq de Central Park ont obtenu un dédommagement de la ville de New York à hauteur de 41 millions de dollars.

[3] Défini comme une forme de présence africaine dans le monde et faisant des capitales du G8 les points géographiques à partir desquels les afropolitains marquent le monde de leur présence, par l’écrivaine d’origine ghanéenne Taiye Selasi, née à Londres et installée à Rome. Là où le philosophe camerounais Achille Mbembe fait partir la trajectoire afropolitaine de l’Afrique, dont la fluidité et la circulation des mondes sont constitutives depuis le XVe siècle.

[4] Koyo Kouoh dans le 19h30 du 30 mai 2024, RTS.

[5] Félix Vallotton, La Blanche et la Noire, huile sur toile, 1913, 114 x 147 cm, Fondation Hahnloser, Villa Flora, Winterthur, Suisse.

[6] Ali Mazrui, The Africans: A Triple Heritage, Little brown & Co. 1986, 336 pp.

[7] Parmi lesquels Marie-Cécile Zinsou à Ouidah (Bénin), Kamel Lazaar à Tunis (Tunisie), Janine Kacou Diagou à Abidjan (Côte d’Ivoire) ou encore Hassanein Hiridjee à Antananarivo (Madagascar). Marie Toulemonde, « Art africain : Pigozzi, Zinsou, Hiridjee… Dans le petit monde des grands collectionneurs », Jeune Afrique, 9 juin 2022, https://www.jeuneafrique.com/1352342/culture/art-africain-pigozzi-zinsou-hiridjee-dans-le-petit-monde-des-grands-collectionneurs/#:~:text=Parmi%20eux%2C%20Marie%2DCécile%20Zinsou,Hiridjee%20à%20Antananarivo%20(Madagascar).

Agrandissement : Illustration 17

WHEN WE SEE US : Un siècle de peinture figurative panafricaine. Commissariat : Koyo Kouoh et Tandazani Dhlakama (Zeitz MOCAA, Le Cap)

Du mardi au dimanche, de 11h à 18h - Jusqu'au 24 novembre 2024.

Kunstmuseum

St. Alban-Graben, 8

CH - 4010 BASEL

Agrandissement : Illustration 18