Agrandissement : Illustration 1

Plateforme culturelle tentaculaire née en Amérique du Sud, sous l’égide de l’Université Nationale de Tres de Febrero (UNTREF), la biennale internationale d’art contemporain du sud, BIENALSUR réunit en 2025 plus de quatre cents artistes mobilisés dans soixante-dix-huit villes de trente-quatre pays sur cinq continents. Cette cinquième édition, qui célèbre les dix ans de la manifestation, aborde des enjeux cruciaux tels que les crises environnementales, les droits humains, les migrations, la mémoire, l’intelligence artificielle et les futurs possibles. À Rome, ce réseau se condense en un geste curatorial audacieux qui fait de l’art un outil d’émancipation collective, invitant à une réflexion sur l’humain vulnérable, poreux, face à l’immensité du non-humain et aux échos des mondes invisibles.

Agrandissement : Illustration 2

Le projet « Invocations », dont le titre est directement emprunté à une conférence de James Hillman (1926-2011) qui définit l’invocation comme un appel aux esprits invisibles, un geste antimoderne qui décale le sujet humain du centre vers les marges, ignorant l’ego, l’héroïsme et la biographie personnelle pour mieux embrasser l’invisible, l’autre, le non-humain, ne se contente pas d’une simple juxtaposition d’œuvres. Il tisse un réseau dense de correspondances dans lesquelles le corps, à la fois mesure et outil d’interprétation, dialogue avec les territoires, les minéralités, les végétaux et les sons. Cette approche transforme l’exposition en un terrain d’expérimentation vivace dans lequel les artistes, armés de leurs langages singuliers – sculpture, installation, photographie, performance sonore, vidéo –, réinventent les liens entre le vivant et l’inanimé. La curatrice italienne Benedetta Casini, en tandem avec l’équipe de BIENALSUR dirigée par Diana B. Wechsler, orchestre ce ballet de formes et d’idées avec finesse, créant des échos conceptuels qui libèrent les œuvres de toute lourdeur muséale, les projetant dans un espace mental où le passé mythique rencontre la précarité contemporaine. Inspiré par des penseurs comme l’anthropologue Eduardo Viveiros de Castro, qui envisage la subjectivisation des objets non-humains, ou Wisława Szymborska, dont les poèmes interrogent la mortalité face à l’éternité minérale, ce projet italien de BIENALSUR affirme une vision philosophique transnationale dans laquelle l’invocation n’est pas un rituel archaïque mais un acte de résistance contre l’anthropocentrisme dominant.

Agrandissement : Illustration 3

Réinterprétations territoriales et géographiques

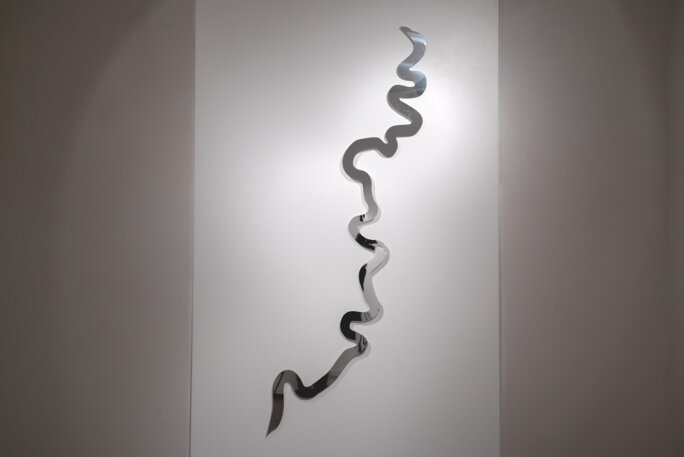

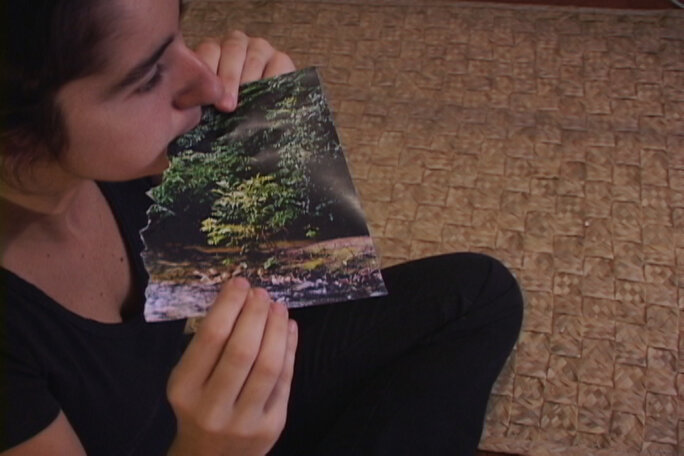

À l’Ambassade du Brésil à Rome, dans la Galeria Cândido Portinari (Km 11148), l’exposition « Invocations. Anatomy of the landscape » offre une réinterprétation critique et empathique des territoires et des géographies, privilégiant les narrations minorisées et les approches corporelles du lieu. Ici, le corps humain n’est plus un conquérant impérial mais un médiateur poreux, un filtre qui assimile et reflète les paysages dans une proximité épidermique. Les artistes brésiliens tels Claudia Andujar, avec ses visions ethnographiques immersives des peuples indigènes Yanomami, dans lesquelles la forêt amazonienne devient un corps vivant pulsant de mémoires ancestrales, Paulo Nazareth, dont les performances nomades et ironiques questionnent les frontières coloniales et les héritages de l’exploitation, ou encore Maria Thereza Alves, qui explore les semences et les migrations végétales comme métaphores des déplacements humains, s’entrelacent avec des regards italiens comme ceux d’Ettore Favini, dont la sculpture inédite évoque la silhouette du Tibre mais qui se confond presque avec le cours sinueux de l’Amazone, ou de Pamela Diamante et ses portraits puissants de militantes queer du sud de l’Italie, qui offrent une autre image que celle stigmatisante d’une société pauvre, rustique et brisée. Chez elle, être du sud est un acte de réappropriation et d’autoreprésentation. Lia Chaia complète ce chœur polyphonique, où les assimilations corporelles transforment le paysage en un palimpseste vivant, un corps hybride dans lequel les silhouettes du Tibre se fondent avec les feuilles tropicales de la forêt brésilienne. L’exposition collective, imaginée par Benedetta Casini, ne se limite pas à une cartographie esthétique. Elle interroge la violence des appropriations territoriales, faisant émerger une écologie du contact dans laquelle le corps humain, vulnérable et poreux, dialogue avec les strates invisibles de l’histoire et de l’environnement. L’approche de Nazareth, par exemple, avec son ironie nomade qui vampirise les mythes brésiliens pour les réinjecter dans un contexte romain, crée un jeu spéculaire qui questionne la sacralisation des frontières tout en célébrant leur porosité essentielle. Ici, les limites entre corps et paysage s’effacent. Le sujet humain ne se positionne plus dans le paysage mais devient le paysage lui-même, dans un processus additif ou fusionnel qui oppose les représentations objectivantes issues de la séparation nature culture.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

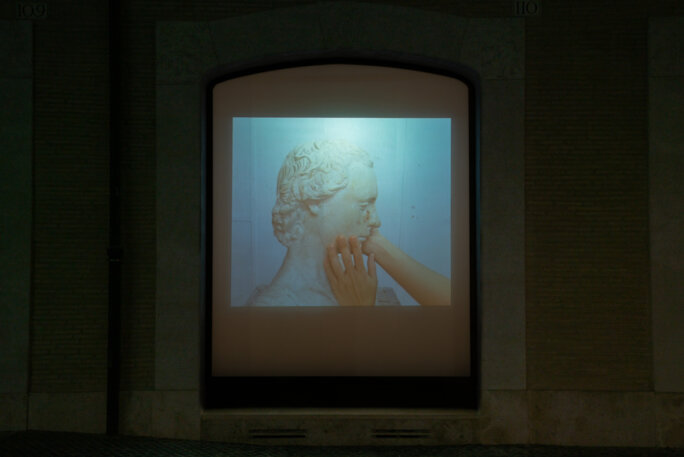

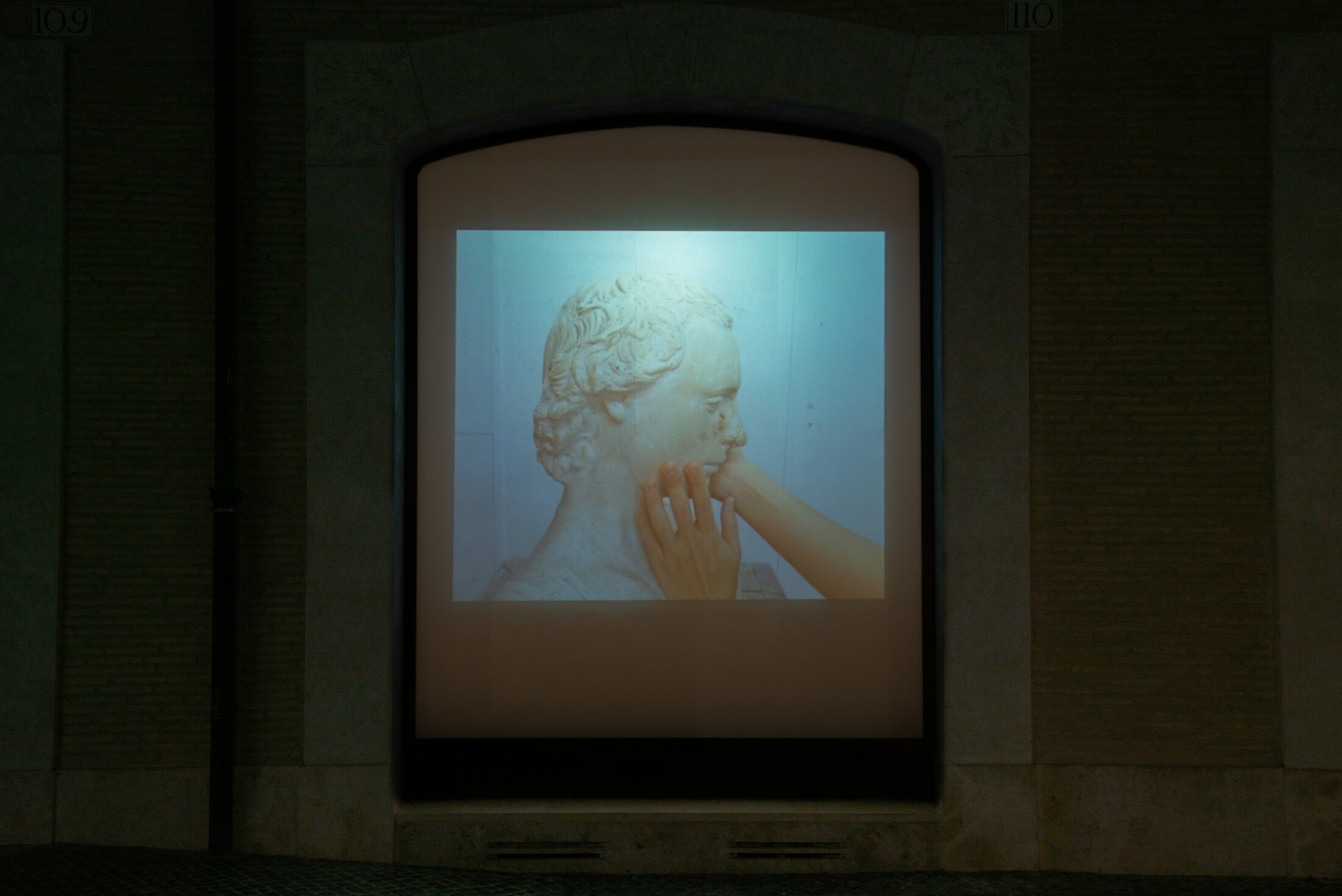

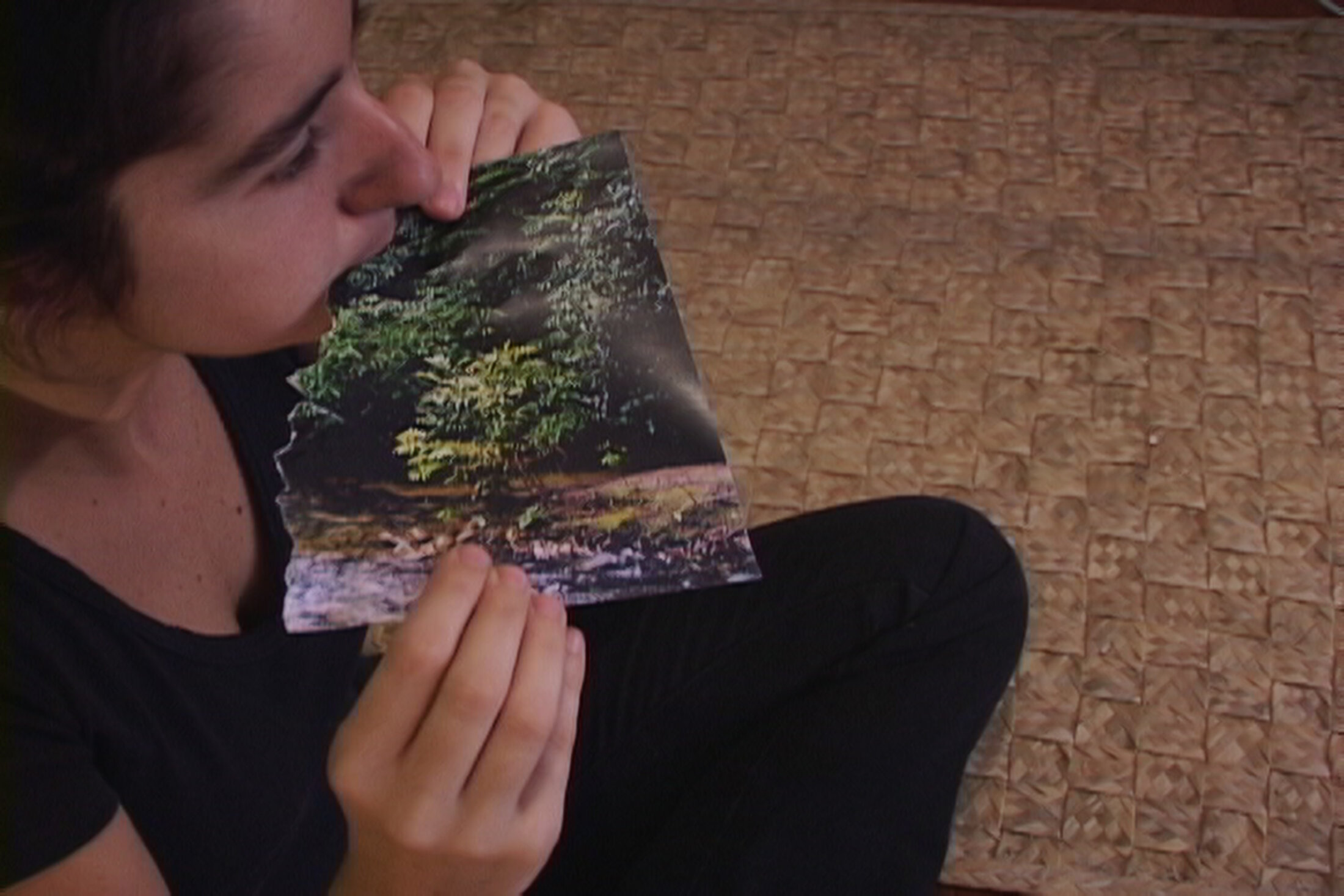

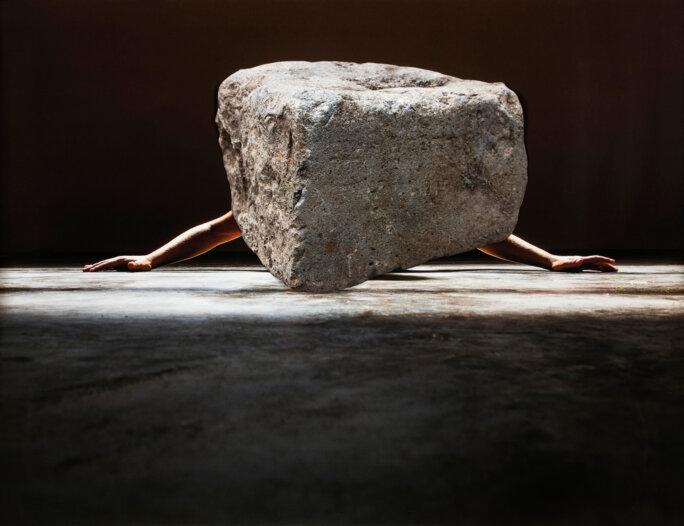

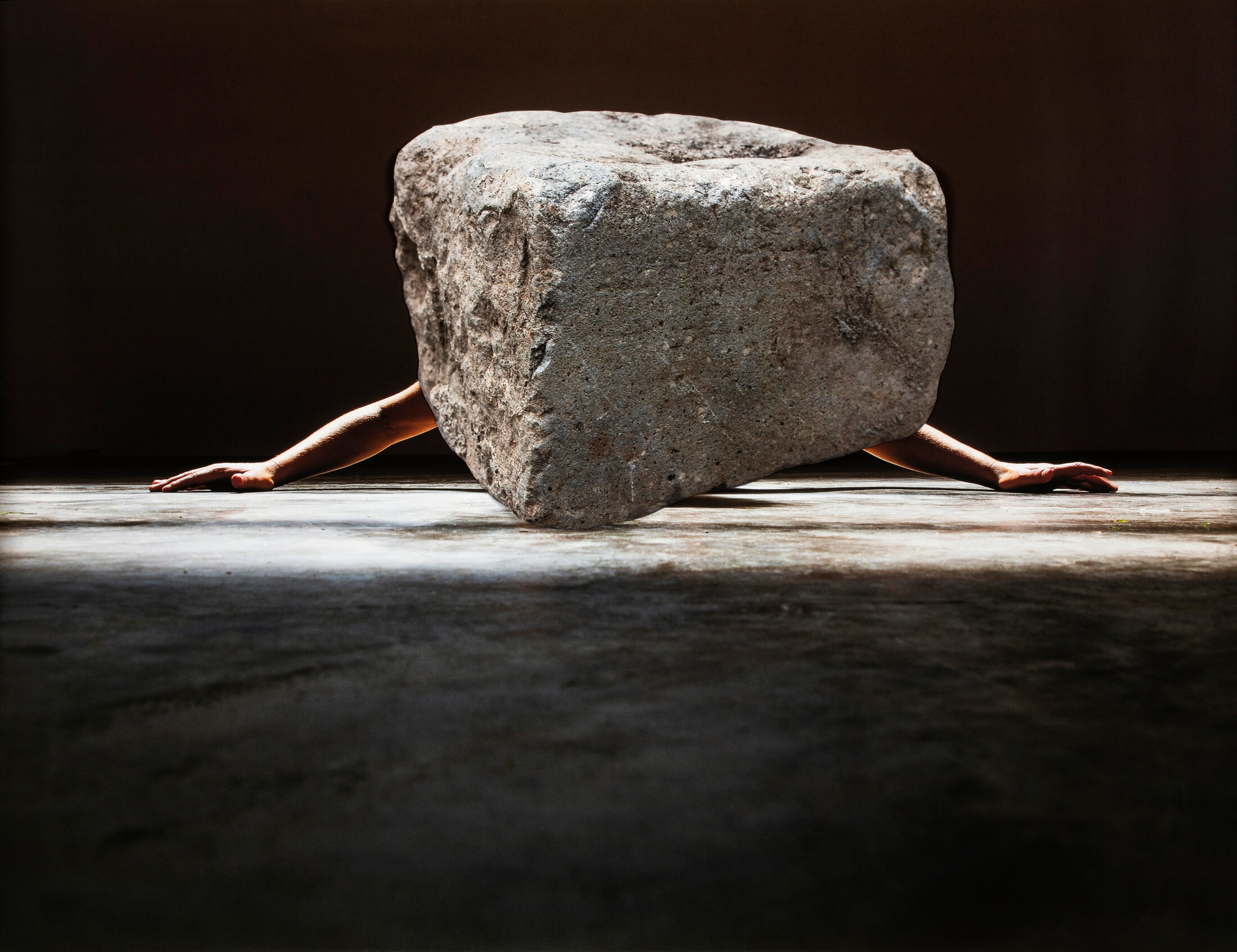

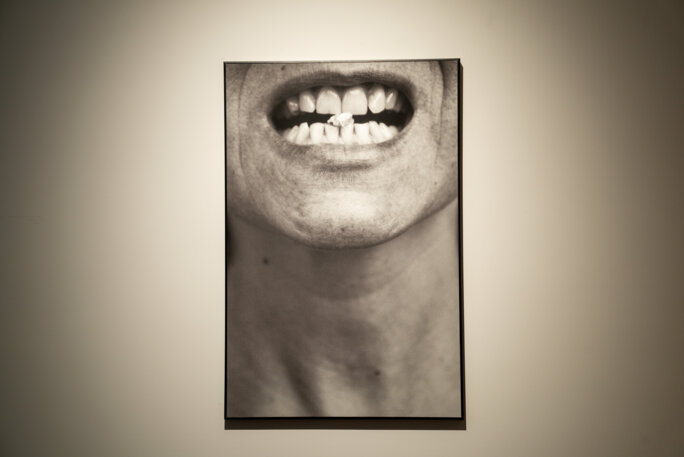

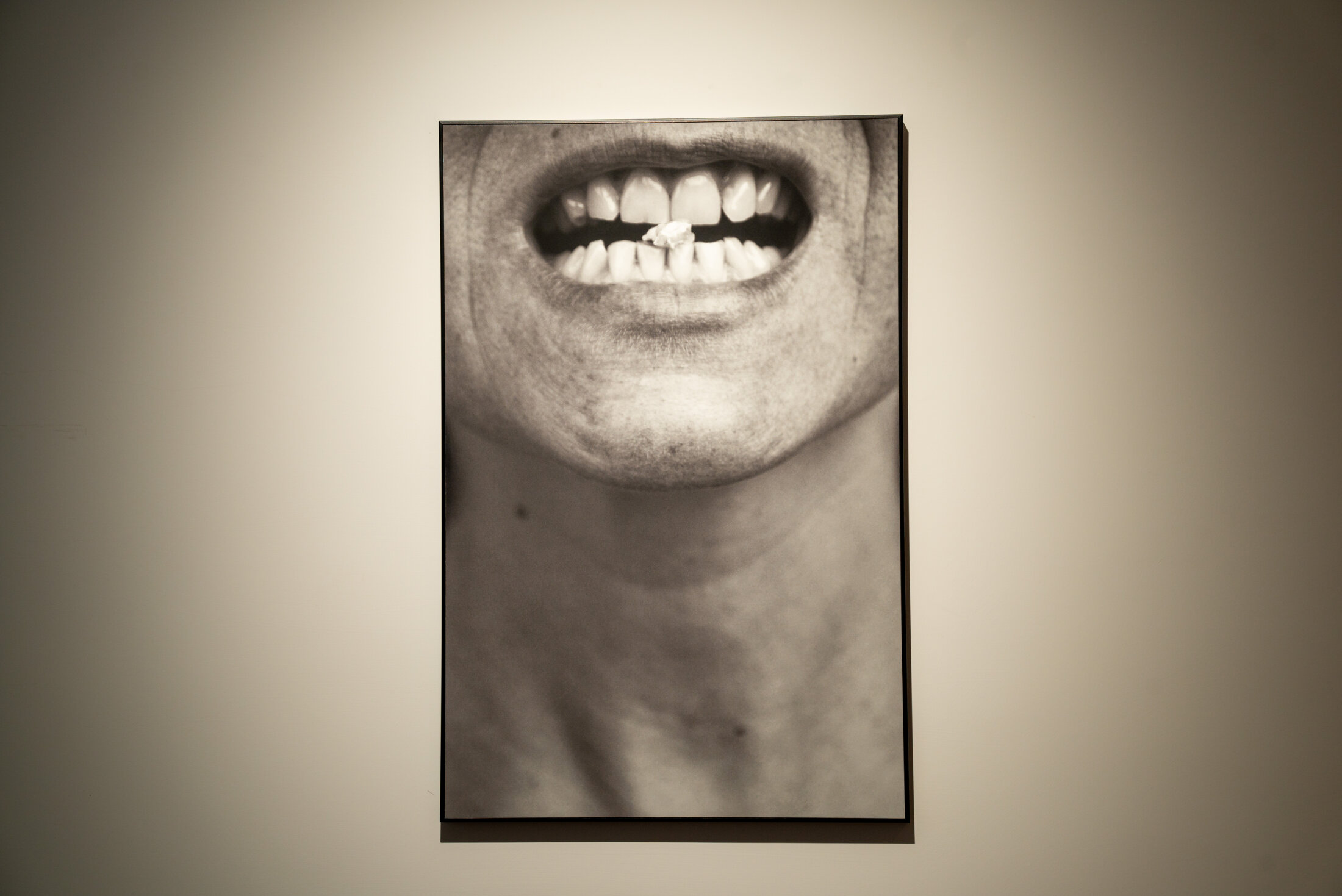

En face, sur la Piazza Navona, l’Ambassade d’Espagne (Km 11148,5) accueille l’exposition « Invocations. Mineral bodies », dont le titre est emprunté au poème poignant de Wisława Szymborska, « Conversation avec la pierre » mettant en scène un dialogue impossible entre l’humain et le minéral, l’éphémère et l’éternel, s’attaque à la matérialité brute de la pierre, érigeant la sculpture en métaphore d’une subjectivisation des objets, selon les termes d’Eduardo Viveiros de Castro. Les artistes, de Karina Aguilera Skvirsky, dont les œuvres hybrides mêlent photographie et performance pour explorer les héritages coloniaux en Équateur, à Alfonso Borragán, dont les sculptures sensuelles flirtent avec l’ambiguïté érotique de la matière, et Caterina Morigi, qui transforme les fragments minéraux en archives de temps géologiques. Veronica Bisesti, Florencia Caiazza, Jon Cazenave, Valentina Furian, Matteo Guidi y Giuliana Racco, Juan Gugger, Estefanía Landesmann et Jorge Yeregui, infusent une poétique variée, basque, espagnole, argentine, italienne, dans laquelle la pierre devient un miroir déformant de la mortalité humaine. Cette proposition transforme la pierre en archive millénaire, un dialogue sur les distances et les temporalités entre le corps organique et le minéral inanimé. L’œuvre de Borragán, par exemple, avec sa sensualité ambiguë qui évoque les courbes du corps humain dans la roche froide, va au-delà de la simple reproduction de la minéralité, pour la détourner en une réflexion sur la consommation visuelle contemporaine, flirtant avec le kitsch pour mieux révéler les fissures de notre anthropocentrisme arrogant. Certains y verront une provocation facile, mais dans le contexte global de BIENALSUR, elle incarne l’idée que l’invocation peut être un acte de transgression profonde, creusant dans l’intimité de la matière pour en extraire une énergie nouvelle, une subjectivité non-humaine qui nous confronte à notre propre finitude.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

Paysages végétaux, mémoires végétales

Au Palazzo Braschi - Museo di Roma (Km 11149), les projets in situ de l’artiste italienne Chiara Bettazzi et du plasticien argentin Matías Ercole, réunis sous le titre générique « Invocations », offrent des perspectives intimes et méditatives sur les paysages végétaux contemporains, en dialogue direct avec l’exposition « Ville e giardini di Roma: una corona di delizie (Villas et jardins de Rome : une couronne de délices) ». Cette intervention subtile revisite le végétal non comme un simple décor ornemental, mais comme une intelligence agissante, un corps vivant porteur de mémoire et de résistance. Avec « Oggetti d’incontro », Chiara Bettazzi enquête sur l'idée de transformation et de rencontre entre éléments végétaux et objets du quotidien, comme un matelas enveloppé de draps blancs, une table à repasser, un bureau, créant des hybridations où le quotidien humain se fond avec la vitalité organique. Matías Ercole réfléchit à la représentation de la nature sauvage des Amériques à travers les peintres européens du XIXème siècle. Dans « Hanno visto il sole cadere », il tisse une réflexion poétique sur la mémoire des plantes, questionnant la féminité, le pouvoir et la représentation dans un monde victime des crises environnementales. Cette démarche, d’une grande finesse et d’une sensibilité presque tactile, offre une relecture qui interroge les dynamiques de domination et de symbiose entre l’humain et le végétal. Ercole, en particulier, avec ses installations qui captent la chute du soleil comme une métaphore de la vulnérabilité écologique, prolonge le regard des plantes dans le présent, invitant le visiteur à une contemplation qui dépasse l’esthétique pour toucher à l’éthique de la coexistence.

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Les silences du son

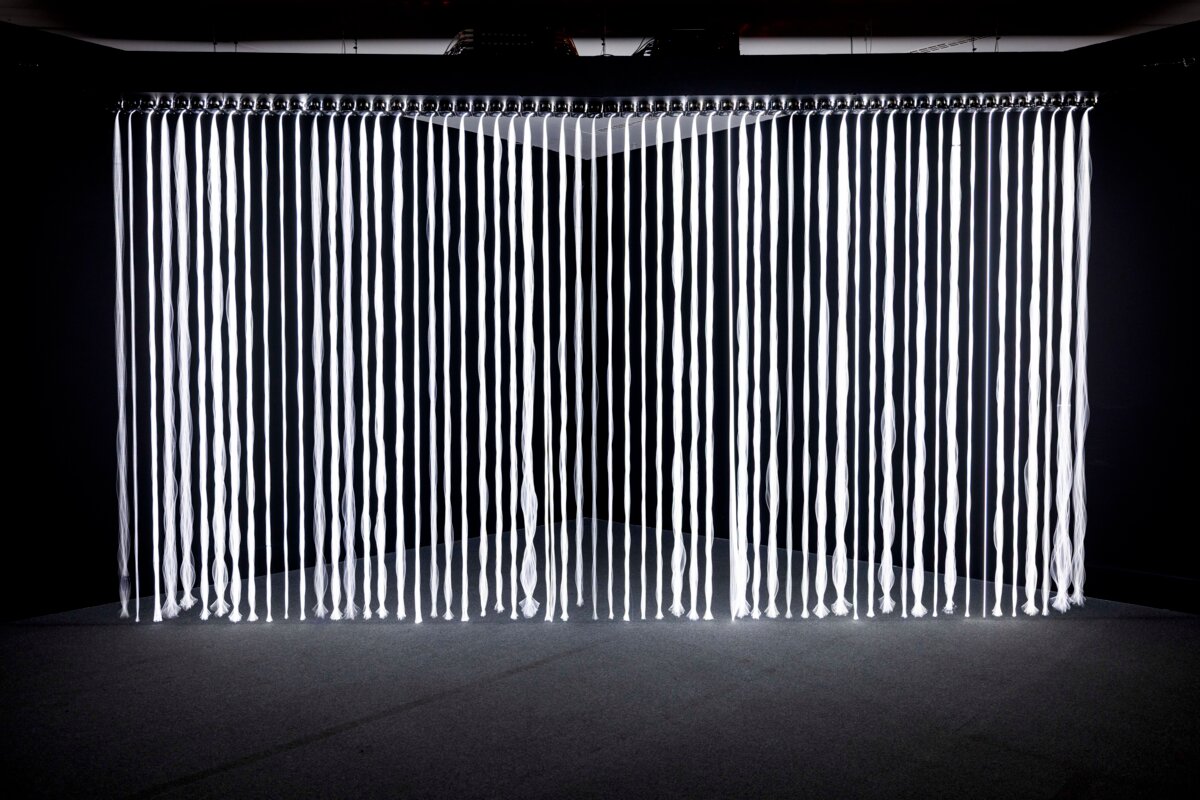

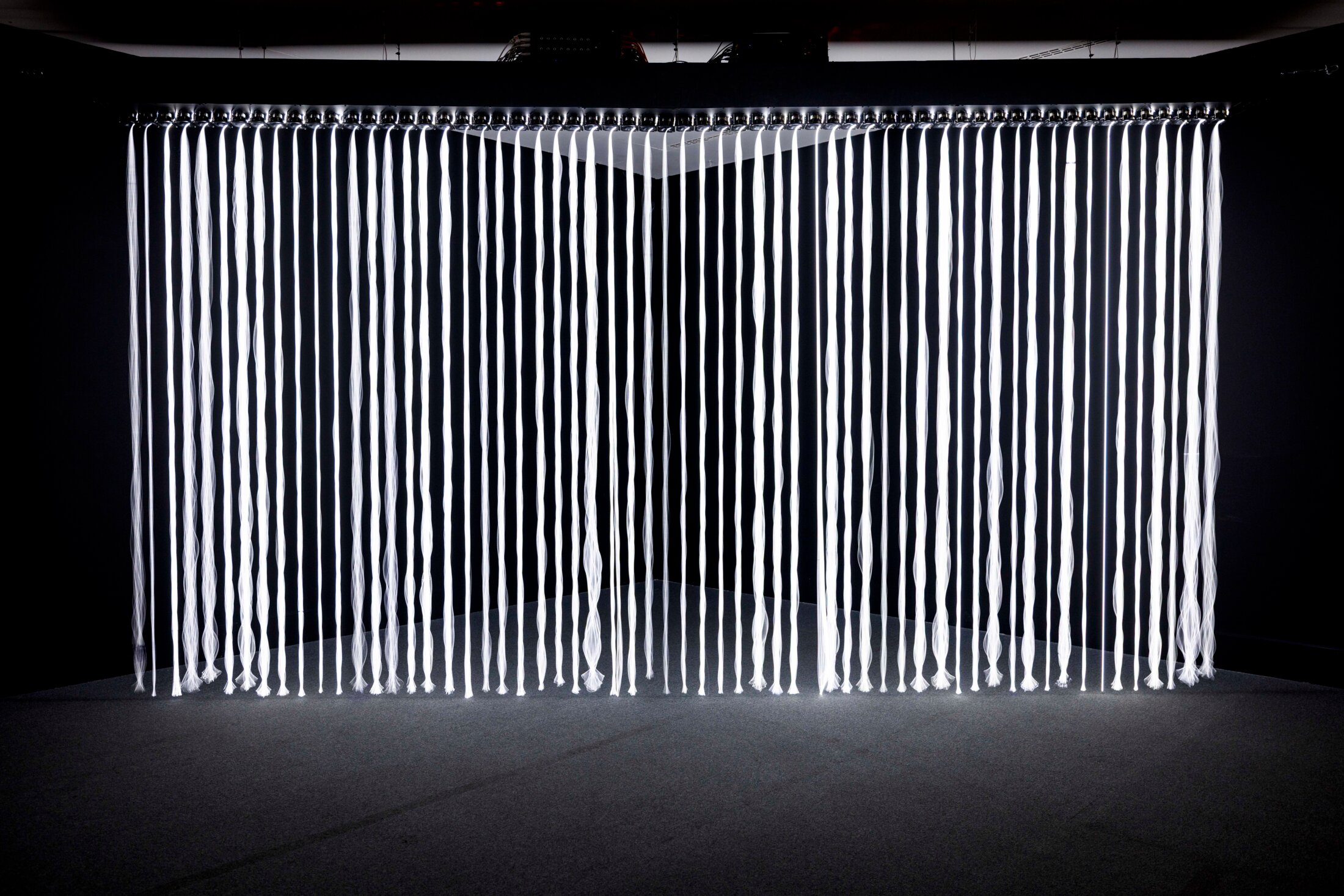

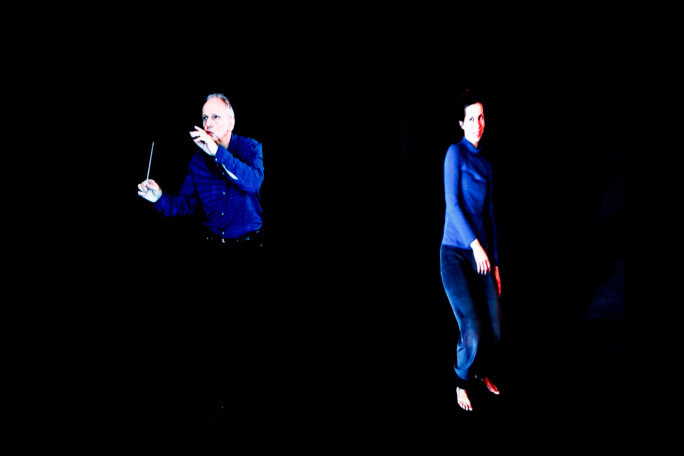

À l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Km 11151), dernière étape romaine, « Invocations. A Sound Deep in the Ear » explore la frontière entre le langage visuel et le langage sonore, dans laquelle les relations entre corps humains et non-humains se transforment en une symphonie silencieuse et immersive. Les artistes – Friedrich Andreoni, Giorgia Errera, Lihuel Gonzalez, Jacopo Mazzonelli, Marc Vilanova et Andreas Zampella – transforment le son en pure invocation, leurs œuvres suggérant la présence d’un son auquel le visiteur n’a pas accès, à l’image des quatre drapeaux qui forment l’œuvre « I was so wrong » de Friedrich Andreoni et sur lesquels sont imprimés le spectrogramme de la phrase du titre. Penser au potentiel expressif des instruments et de leurs composants amène Jacopo Mazzonelli à construire des sculptures autonomes à l’écho conceptuel. L’installation « Finis », composée de rouleaux pour piano mécanique, occupe tout un mur. La succession des extrémités circulaires noires rappelle des notes sur un pentagramme invisible, à moins qu’il ne s’agisse de la figuration d’une échelle métaphorique. « Finis » se manifeste à la fin de chaque rouleau et décrète la mort du son, le silence après l’exécution. Marc Vilanova, quant à lui, tente de reproduire les enregistrements infrasonores de diverses cascades en utilisant de petits haut-parleurs incapables d’émettre de telles basses fréquences. Les chutes d’eau sont en effet la seule source naturelle continue d’infrasons sur notre planète, vitale pour la navigation de certains oiseaux, qui les utilisent comme boussole lors de leurs migrations. Son installation « Cascade » offre une forme alternative d'écoute, créant un rideau de lumière qui permet de visualiser les ondes sonores.

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

Agrandissement : Illustration 16

Agrandissement : Illustration 17

Agrandissement : Illustration 18

Ce déploiement romain, à l’occasion de la cinquième édition de BIENALSUR, réhabilite l’invocation comme geste créatif à part entière. Son principal mérite est d’ouvrir un dialogue nécessaire et stimulant. La proposition impressionne par sa générosité et son énergie, faisant de Rome un métavers vivant dans lequel l’art contemporain, en se confrontant au non-humain, nous rappelle que copier, invoquer ou hybrider, c’est se connecter, prolonger et finalement se redécouvrir dans les marges oubliées. Cette édition est une réussite incontestable qui affirme BIENALSUR comme un manifeste vivant de l’humanisme contemporain, transfrontalier et inclusif, appelant à une écologie des esprits, où l’humain n’est plus le centre, mais un nœud dans un réseau infini de relations. BIENALSUR « revendique l’art, revendique le rôle de la culture dans la création d’un nouvel humanisme » souligne son directeur, Aníbal Jozami. La manifestation « crée, à partir de la culture, une nouvelle vision » dont font preuve les quatre expositions qui composent le parcours romain, en projetant ainsi « une façon différente de voir le monde ».

Agrandissement : Illustration 19

« BIENALSUR 2025. INVOCATIONS » - Commissariat : BIENALSUR, Diana B. Wechsler (ARG), Benedetta Casini (ITA).

Jusqu'au 11 décembre 2025 (Museo di Roma), 12 décembre 2025 (Ambassade du Brésil), 6 janvier 2026 (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone), 23 janvier 2026 (Ambassade d'Espagne). Du mardi au dimanche, de 10h à 19h.

5ème édition de BIENALSUR 2025

Museo di Roma

Piazza San Pantaleo, 10 e Piazza Navona, 2

I - 00186 Roma

Agrandissement : Illustration 20