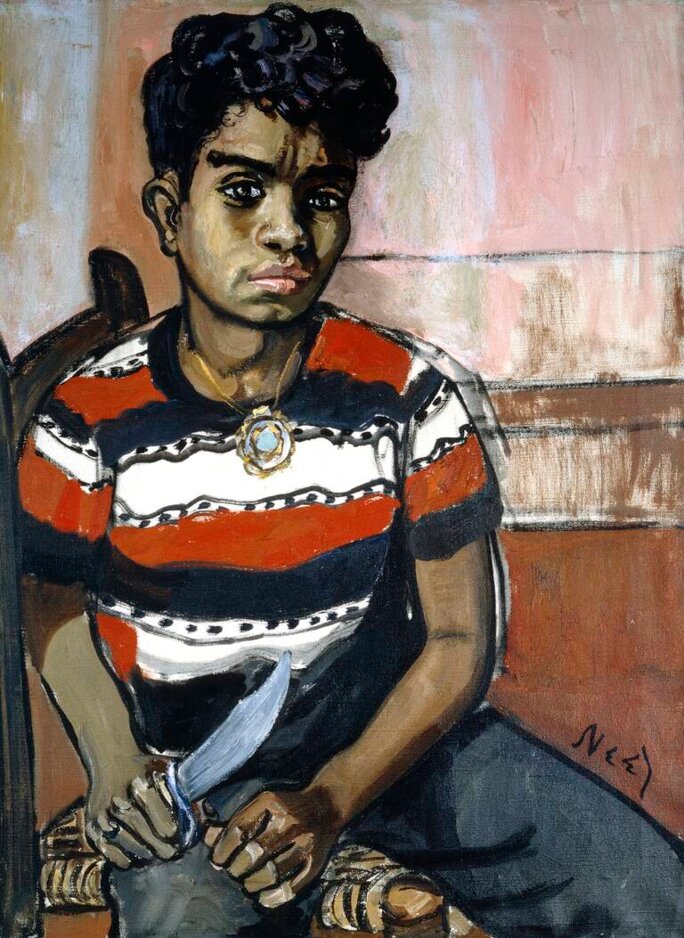

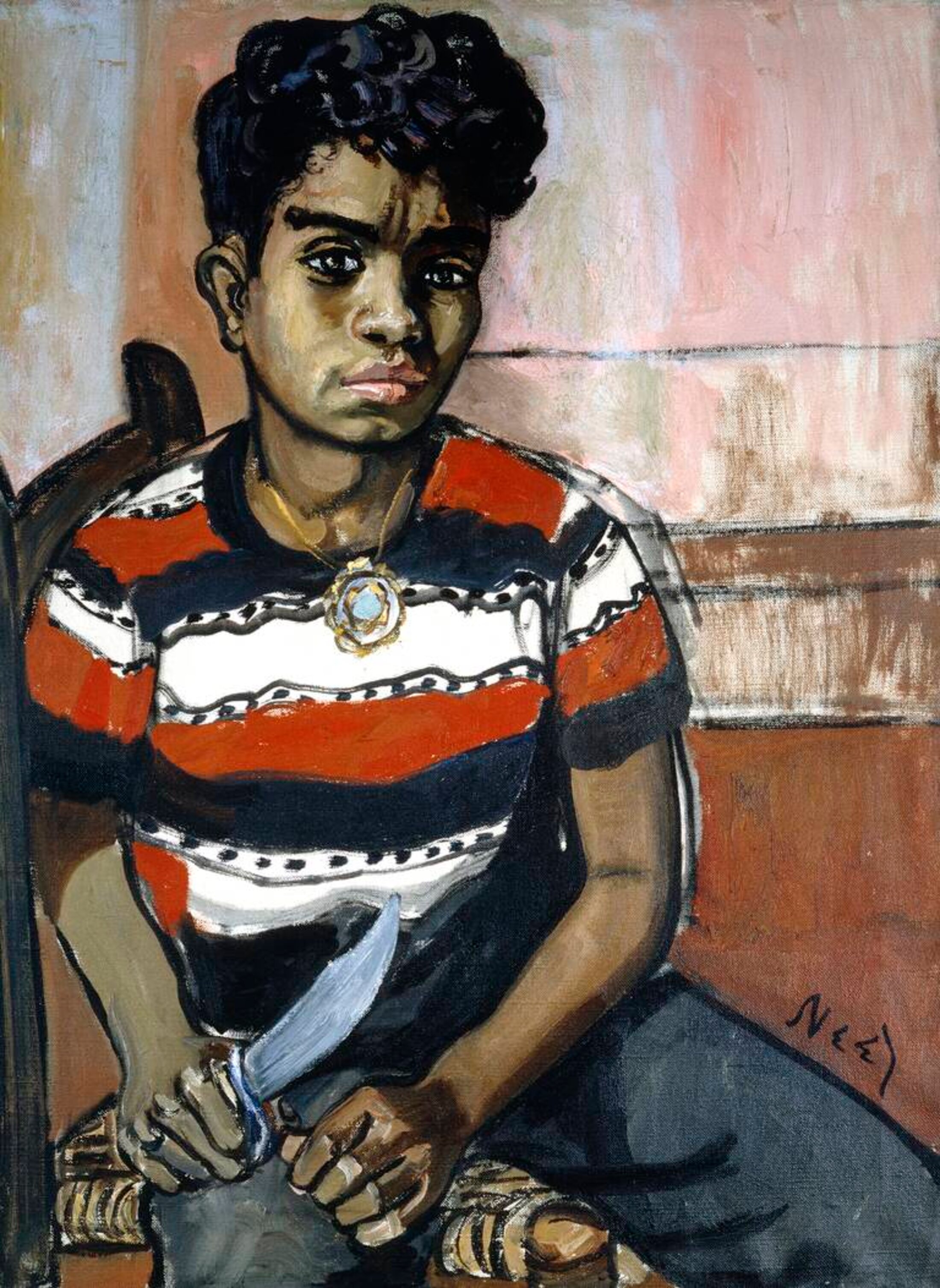

Agrandissement : Illustration 1

Il y a un peu plus de cinq ans, à Arles à l’été 2017, alors que tout le monde se pressait aux Rencontres photographiques, où était présenté entre autres le travail puissant de la photographe chilienne Paz Erazuriz utilisant le portrait en noir & blanc pour dénoncer la dictature de Pinochet mais aussi les diktats sociaux qui marginalisent les individus et les groupes, ou encore « Monsanto : une enquête photographique », terrifiant voyage de Mathieu Asselin dans une Amérique vivant sous le joug d’une multinationale pollueuse dont les milliards de dollars de bénéfices semblent pouvoir tout acheter, la Fondation Van Gogh accueillait la première exposition monographique consacrée à la peintre américaine Alice Neel[1] en France. La découverte de son travail pictural fut un choc immense. La rétrospective que lui consacre aujourd’hui le Centre Pompidou lui offre une reconnaissance certes tardive – l’artiste est décédée en 1984 – mais officielle. Car si elle est désormais considérée comme l’une des plus importantes artistes nord-américaines du XXème siècle, elle a été très largement ignorée de son vivant. Et pour cause ! Femme peintre, mère célibataire, membre du Parti Communiste (PC), vivant des aides sociales, libertaire, féministe et intersectionnelle avant l’heure, Alice Neel coche toutes les cases de la paria dans l’Amérique des années d’avant comme d’après-guerre. À l’époque où se succèdent à New York les avant-gardes – l’expressionisme abstrait triomphant, l’art minimal et conceptuel, le Pop Art –, considérés comme la nouvelle modernité, elle prend soin de rester fidèle à une figuration très singulière, marquée à la fois par l’expressionisme et le réalisme.

Agrandissement : Illustration 2

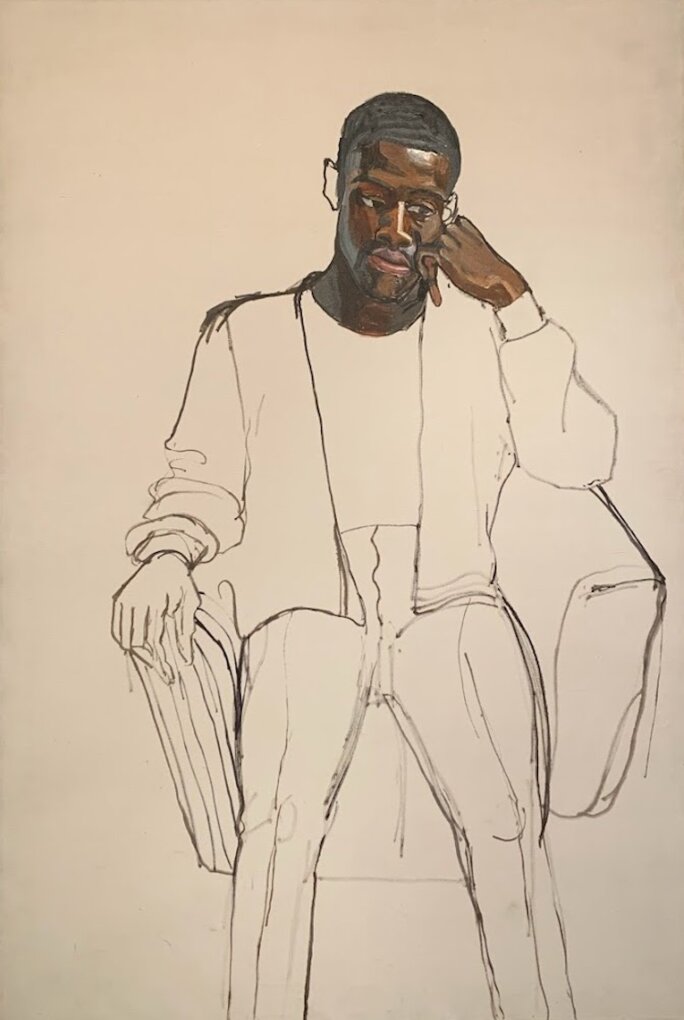

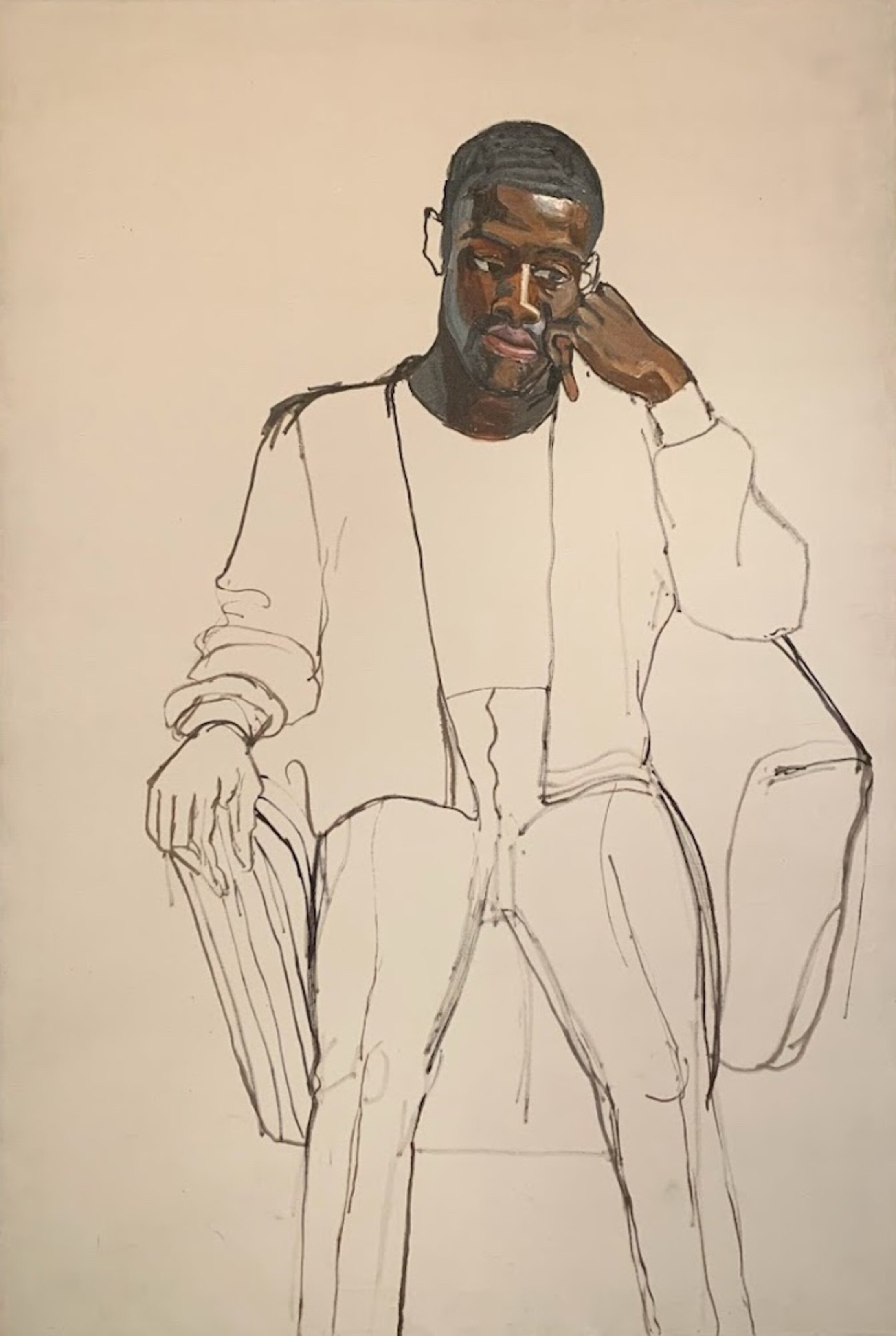

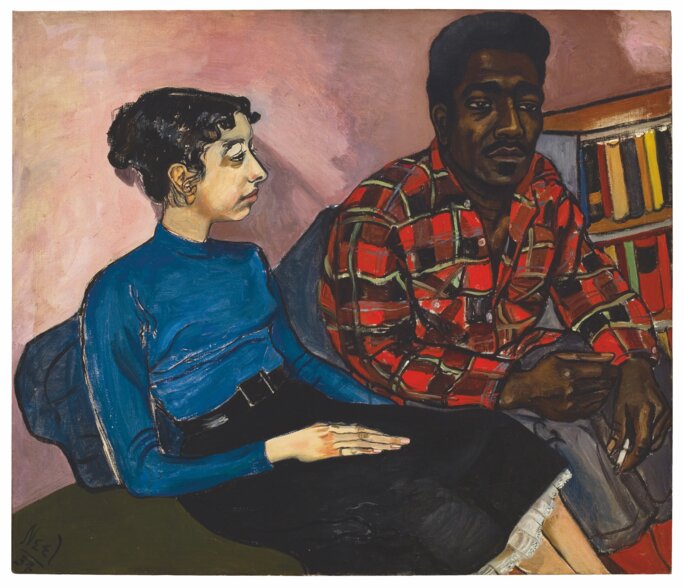

Portraitiste de grand talent, elle s’est appliquée toute sa vie à dépeindre ceux qui ne sont rien, laissés-pour-compte du rêve américain, indésirables en raison de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle, ou simplement leur excentricité. « En politique comme dans la vie, j’ai toujours aimé les perdants, les outsiders. Cette odeur du succès, je ne l’aimais pas »déclarait-elle quelques semaines avant sa mort. Si elle portraiture dans les années soixante la diversité de la société étatsunienne à la faveur de sa notoriété nouvelle, elle restera fidèle à ses valeurs jusqu’au bout. Pour qualifier le réalisme auquel elle aspire, elle évoque plusieurs fois La Comédie Humaine de Balzac. L’exposition est divisée en deux parties : la lutte des classes et la lutte des sexes.

Agrandissement : Illustration 3

À contre-courant

Alice Neel nait avec le siècle, le 28 janvier 1900 à Gladwyne, en Pennsylvanie, quatrième d’une famille de cinq enfants. En 1918, elle passe un concours de la fonction publique et trouve un emploi de secrétaire à l’Army Air Corps. En même temps, elle suit des cours du soir à la School of Industrial Art. Elle quitte son poste trois ans plus tard pour intégrer la Philadelphia School of Design for Women[2] dont elle est diplômée en 1925. À rebours déjà, elle se nourrit de l’Ashcan school[3] plutôt que de l’impressionnisme alors en vogue. La future artiste fréquente l’école dans laquelle Robert Henri[4] (1865-1929), figure majeure du réalisme américain et membre du mouvement informel, avait fait ses débuts comme enseignant. En 1923, lorsqu’Alice Neel est en deuxième année, il publie l’un de ses ouvrages fondamentaux, The Art Spirit[5], qui résume son enseignement faisant l’apologie d’un réalisme à la véracité crue. L’année suivante, Neel rencontre le peintre cubain Carlos Enriquez (1900-1957). Le couple se marie et s’installe à Cuba. Dans ses bagages se trouve l’ouvrage de Robert Henri[6].

Agrandissement : Illustration 4

Sur place, elle réalise l’énorme différence de classe qui régit l’île sous influence américaine. « Il y avait des gens qui étaient extrêmement riches et les plus pauvres étaient beaucoup plus pauvres que ce que je n’avais jamais vu[7] » déclare-t-elle, faisant le choix de quitter avec son mari la maison familiale cossue pour s’installer dans un quartier populaire de La Havane. « C’est peut-être dans ce geste initial pour se rapprocher de la vraie vie que la singularité de Neel prend forme[8] » écrit Angela Lampe dans le catalogue de l’exposition dont elle est commissaire. Le couple rentre à New York en 1927 avec leur fille, Santillana del Mar, nait quelques mois plus tôt. Ils s’installent d’abord au W. 81th street puis, quelques semaines plus tard, dans le Bronx. En décembre, leur fille âgée d’un an meurt de diphtérie. Un deuxième enfant, Isabella, nait le 24 novembre 1928. Mais au printemps 1930, son mari la quitte pour retourner à Cuba, amenant leur fille qui sera élevée par ses sœurs. Hospitalisée après une tentative de suicide, Alice Neel sans argent, retourne chez ses parents. Elle se rend chaque jour à Philadelphie pour travailler dans l'atelier d'Ethel Ashton (1896-1975) et de Rhoda Meyers, deux amies de la Philadelphia School of Design for Women qu’elle va portraiturer. Bien plus tard, elle évoquera cette période : « Je travaillais tous les jours dans leur studio. Vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai travaillé. je n'aurais pas de voiture ; Je n'en aurais pas assez pour le déjeuner. J'ai eu une vie terrible[9] ».

Agrandissement : Illustration 5

« Je suis une humaniste anarchique »

Dénonçant la ségrégation raciale comme la discrimination homophobe, l’artiste a également toujours su lier, dans une approche intersectionnelle, la cause des femmes à la question de l’oppression raciale et des inégalités de classe. Toute sa vie, elle a travaillé contre la pensée dominante de ce que devait être une femme. Elle cherche à s’identifier à ses modèles pour en capter leur vécu, peignant les femmes dans des nus se situant aux antipodes du canon fixé par le regard masculin, offrant aux regardeurs une image inconfortable de la féminité, sans concession, une image qui ne flatte pas le modèle, n’est pas conçue pour plaire. Elle devient une icône féministe en faisant le portrait d’une femme victime de violence conjugale, anticipant les débats actuels. « J’ai toujours pensé que les femmes devaient s’indigner et cesser d’accepter les insultes gratuites que les hommes leur infligent[10] » précise-t-elle.

Agrandissement : Illustration 6

Elle participe en 1968 à une manifestation dénonçant l’absence d’artistes femmes et d’afro-américains dans l’exposition du Whitney Musem of American Art « The 1930’s. Painting and sculpture in America ». L’année suivante, c’est contre l’exposition « Harlem in my mind » au Metropolitan Museum of Art qu’elle s’insurge. La manifestation ne montre aucun artiste noir. Outre reproduire fidèlement les traits de ses modèles, elle tente d’en saisir la singularité : « L’une des premières motivations de mon travail a été de mettre au jour les inégalités et les pressions à travers la psychologie des gens que j’ai peints[11] ». Dotée d’une remarquable acuité psychologique, elle se concentre sur les caractéristiques uniques de ses modèles en soignant chaque élément de la composition pour détacher tant leur personnalité que leurs traits les plus excentriques.

Agrandissement : Illustration 7

Elle ne quittera plus New York, habitant les quartiers populaires de Greenwich Village puis de Spanish Harlem en 1938. La même année, elle donne naissance à un garçon, Richard, mais son compagnon et père de l’enfant, le chanteur José Santiago Negrón, la quitte aussitôt. En 1940, elle rencontre le photographe et cinéaste engagé à gauche Sam Brody, marié et père de deux enfants dont elle réalisera plus tard les portraits. Leur fils Hartley nait l’année suivante.

Agrandissement : Illustration 8

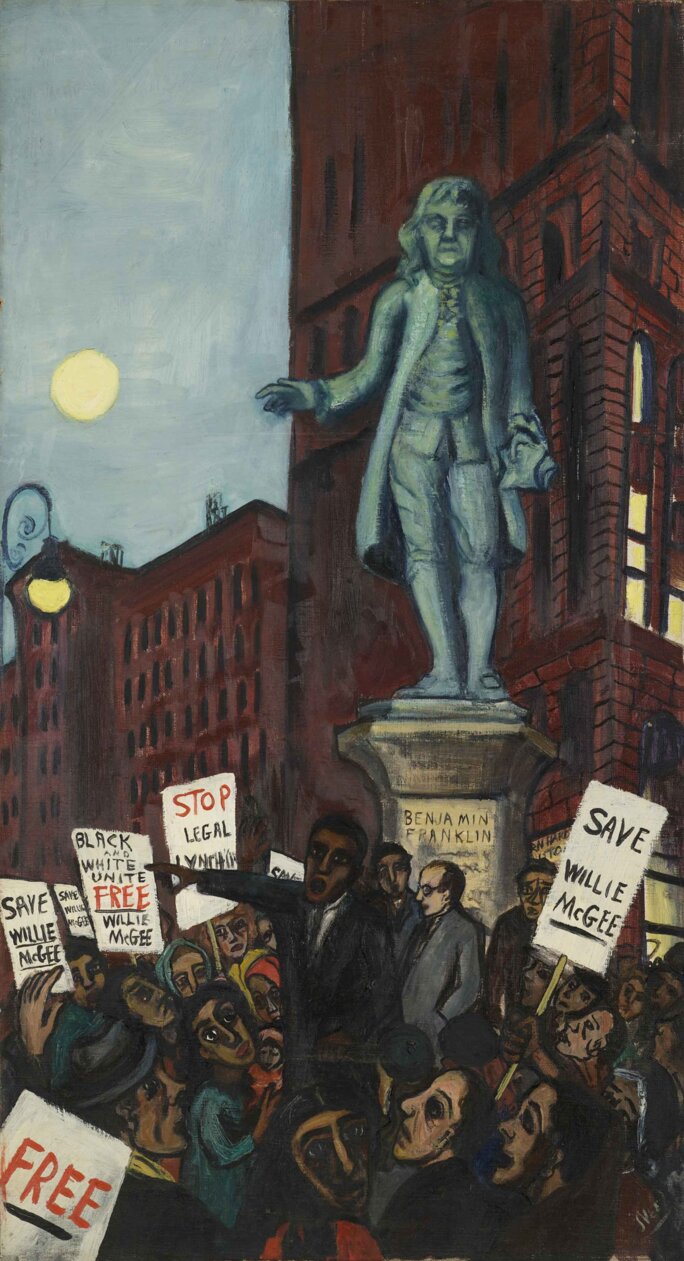

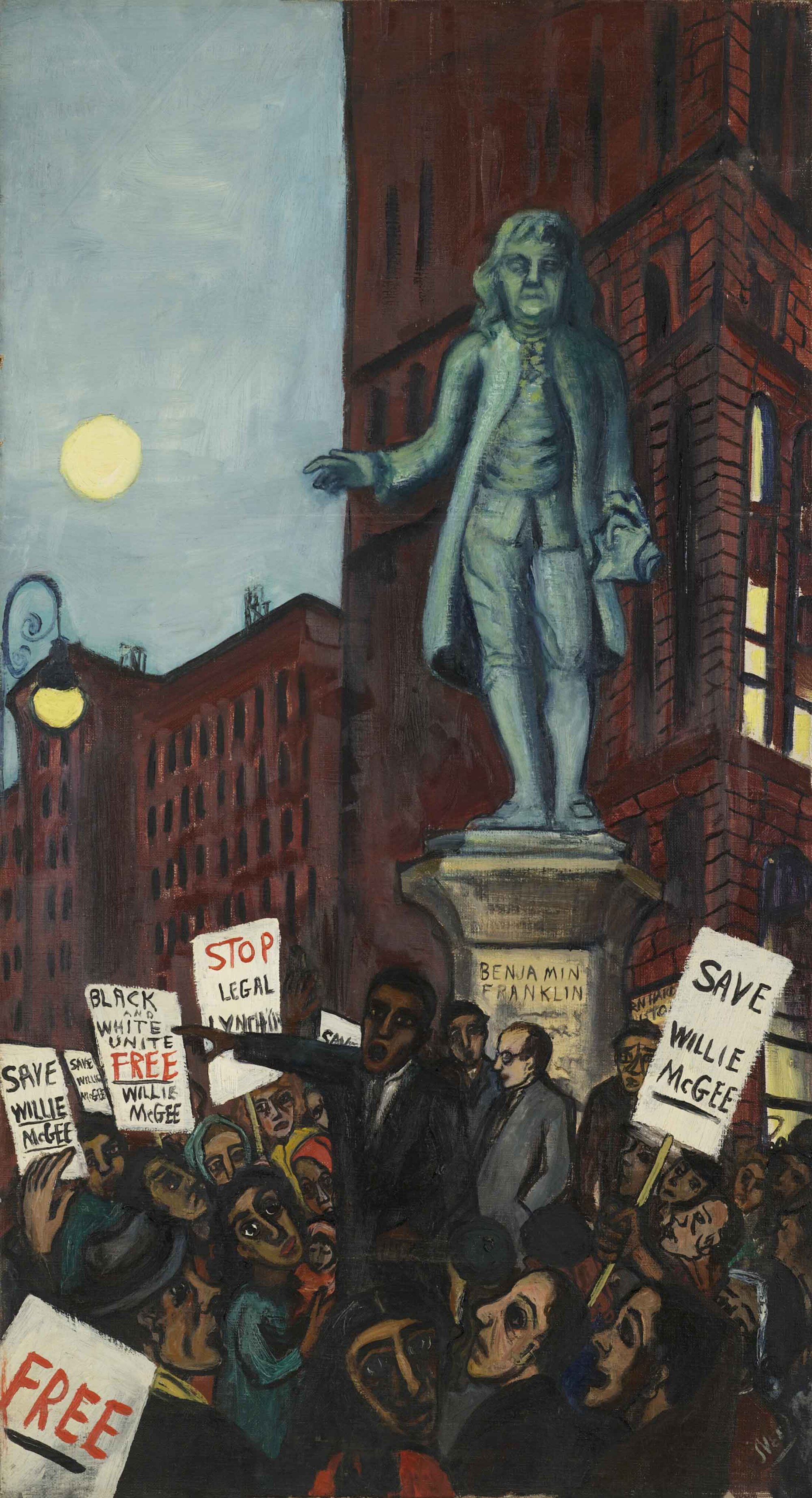

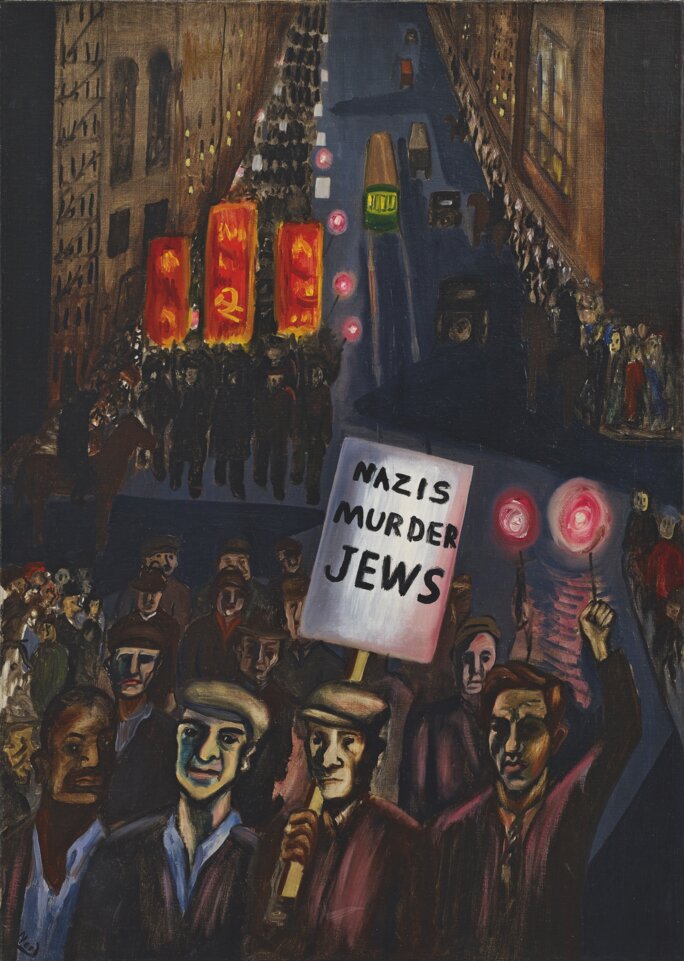

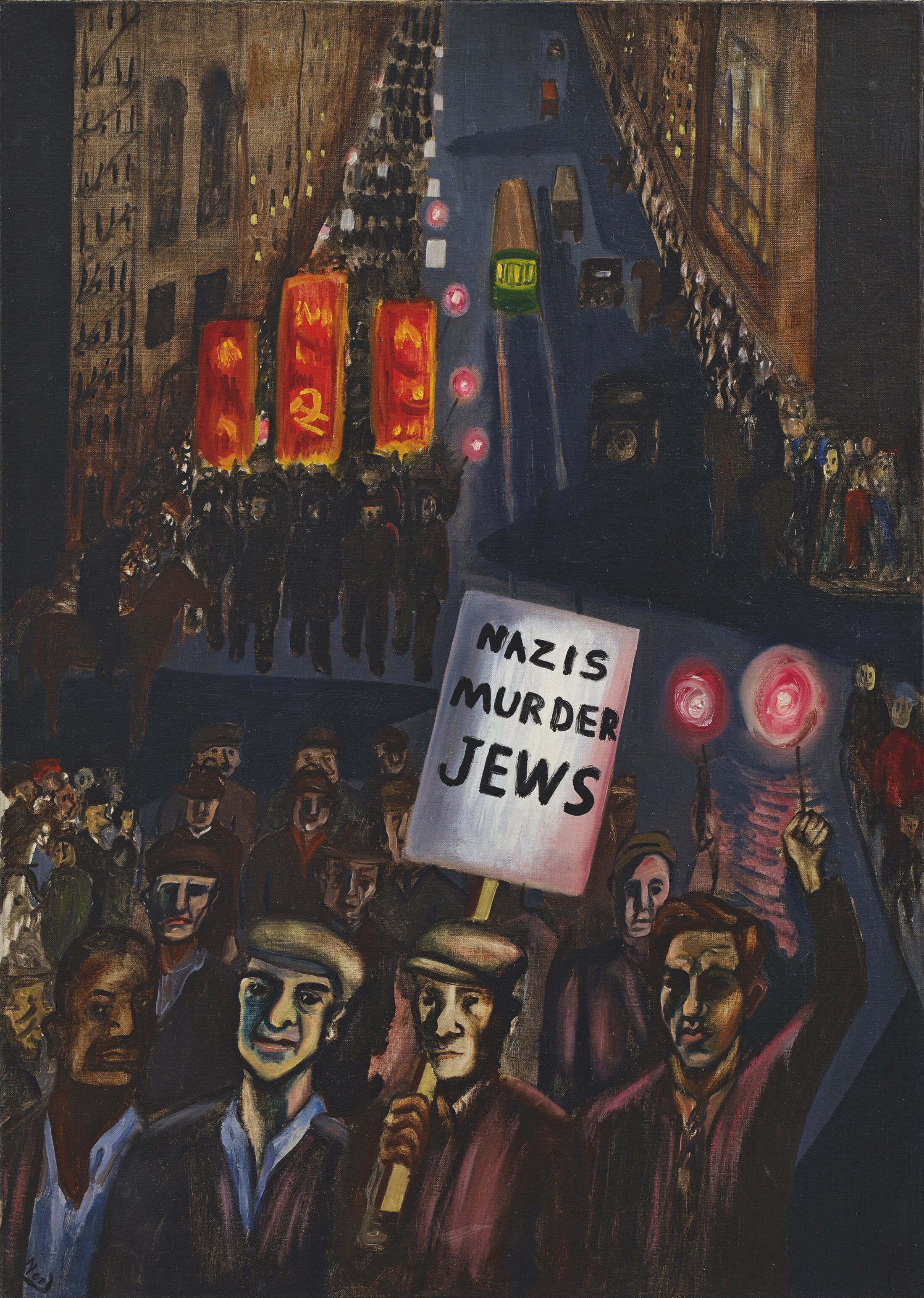

À partir de 1933, durant la Grande Dépression, Alice Neel travaille pour le Public Works of Art Project puis la Works Progress Administration[12]. Contrairement aux peintres du Parti communiste, dont elle est devenue membre en 1935, elle opte pour une peinture humaniste révélatrice de la misère dans laquelle est plongée son pays. Au même moment, la montée du nazisme commence à effrayer hors d’Allemagne. En 1936, elle peint « Nazis Murder Jews » qui figure l’une des nombreuses manifestations organisées par le PC dans les rues de New York. Au premier plan est brandit une pancarte sur laquelle est écrit : « Les nazis assassinent les juifs ». À l’époque, un critique d’art avait écrit : « Tableau intéressant mais la pancarte occupe trop de place[13] ».

Agrandissement : Illustration 9

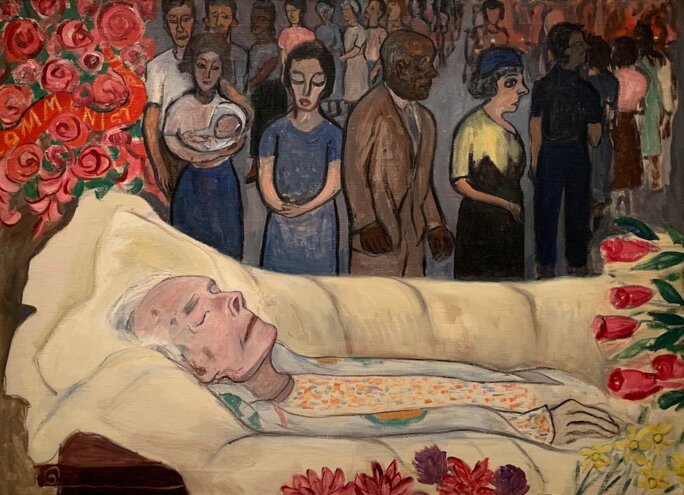

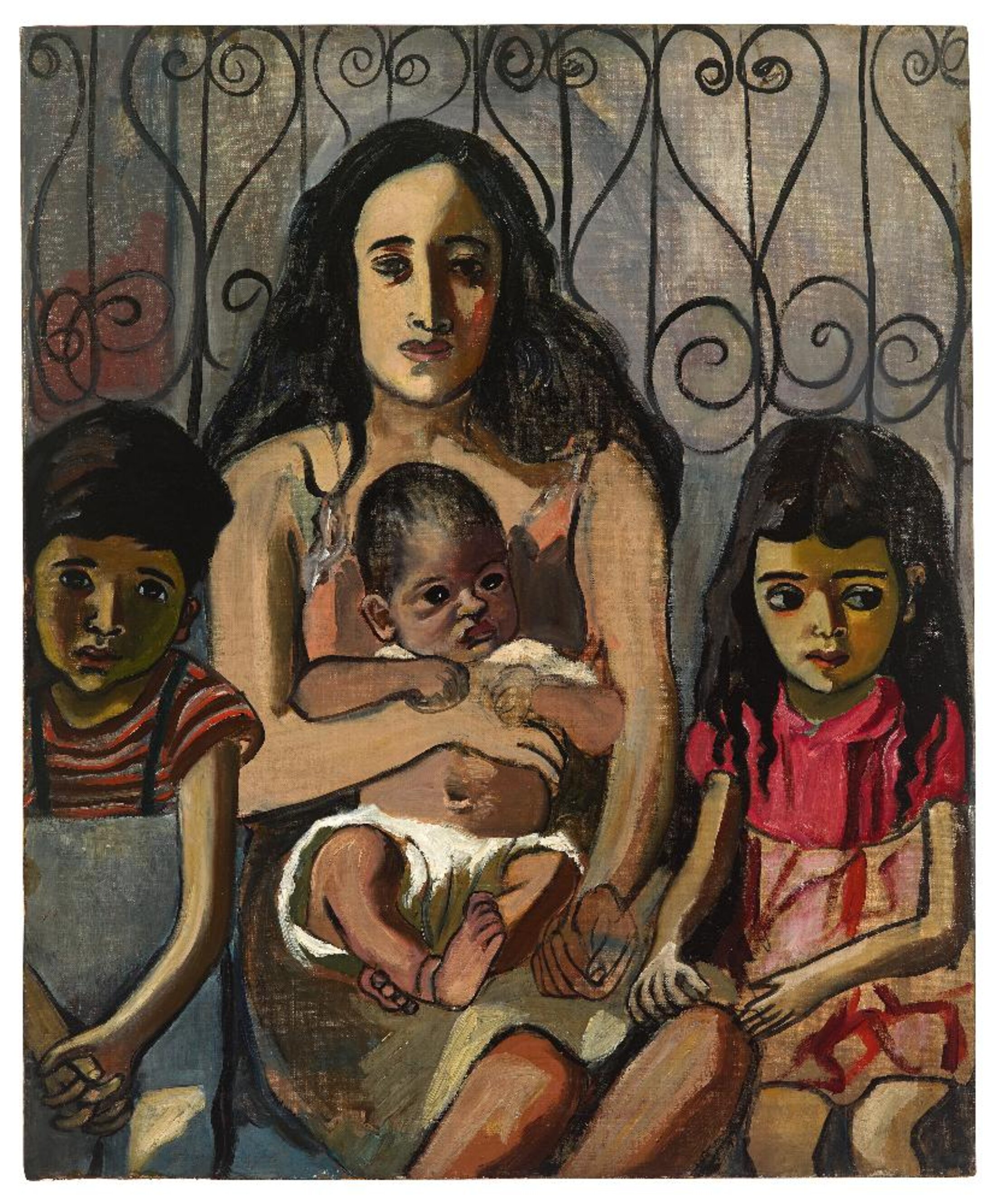

Prendre la forme typiquement bourgeoise du portrait pour la distordre à travers l’image de gens qui appartiennent à des classes sociales invisibilisées est un acte politique fort. Le choix de la frontalité pour cadrage en est un autre. L’artiste place ainsi le spectateur devant ses modèles sans aucune possibilité d’évitement, l’obligeant à regarder ce qu’il ne veut pas voir. Dans « the Spanish Family » (1943), elle redonne une certaine fierté à Margarita et à ses trois enfants dont les regards tristes en disent long sur leurs conditions de vie. En 1951, elle réalise le portrait mortuaire d’Ella Reeve Bloor (1862-1951) dite « Mother », fondatrice du PC américain et féministe.

Agrandissement : Illustration 10

Elle expose pour la première fois en 1963 à la Graham Gallery qui la représentera jusqu’en 1982. En 1970, sept ans après leur première rencontre, elle peint un saisissant portrait d’Andy Warhol. L’homme est assis sur un lit figuré d’un simple trait se détachant sur un fond uni. Torse nu, les yeux fermés, les mains jointes, la star du Pop Art laisse apparaitre un corps vieilli, flasque, aux bourrelets contenus dans un corset. Les larges cicatrices rappellent telles des stigmates la tentative d’assassinat dont il a été victime de la part de Valérie Solanas en 1968. « En tant qu'individu. Andy est charmant. Prévenant et plutôt calme[14] » disait Alice Neel. « Mais en tant que personnalité du monde de l'art, c'est une sorte de polluant de notre époque. Je vois en lui le plus grand publicitaire vivant, mais pas un grand peintre. Brillo, les portraits, tout ça. Mais je trouve que ses boîtes de tomates ont beaucoup apporté ».

Agrandissement : Illustration 11

En 1974, le Whitney Museum of American Art à New York organise la première rétrospective d’Alice Neel, qui devient soudain à la mode. Il aura cependant fallu attendre 2004, soit vingt ans après sa mort, pour qu’on lui consacre une première exposition personnelle en Europe. C’était à la Victoria Miro Gallery de Londres. Au printemps 2021, le Metropolitan Museum de New York accueillait une rétrospective majeure de l’artiste, une consécration pour celle qui fut longtemps ignorée des institutions. Au Centre Pompidou, deux portraits photographiques en noir et blanc de Neel prises juste avant sa mort par Robert Mapplethorpe, ainsi qu’un travail de Jenny Holzer autour de son dossier FBI, viennent compléter l’exposition, témoignant du changement de regard opéré par les jeunes générations sur son œuvre. L’artiste est interrogée par deux agents du FBI en octobre 1955. Elle fait l’objet d’une enquête dès octobre 1951 en raison de ses liens avec le Parti Communiste. « Je doutais souvent que les œuvres figuratives puissent être actuelles et porteuses de sens[15] » confie Jenny Holzer. « Neel m’a montré qu’il était idiot de se méfier de la représentation ». Elle poursuit : « Je suis captivée par l’affection qu'Alice Neel porte à ses modèles ». Alice Neel n’a jamais cherché à devenir artiste, elle l‘était simplement, viscéralement. « I am the century » avait-elle l’habitude de dire. L’engagement total, la résilience, l’audace, la persévérance, autant de mots qui définissent le mieux Alice Neel, chroniqueuse de son temps, artiste radicalement humaniste.

Agrandissement : Illustration 12

[1] Alice Neel : peintre de la vie moderne, sous le commissariat de Jeremy Lewison, Fondation Van Gogh, Arles, du 4 mars au 17 septembre 2017.

[2] La Philadelphia School of Design for Women (1848-1932), école d’art pour femmes, était la plus importante de ce type aux États-Unis. Elle fusionne avec le Moore Institute of Art, Science and Industry en 1932 et constitue aujourd’hui le Moore College of Art and Design.

[3] « L’école de la poubelle » désigne un groupe de peintres américains surnommés The Eight qui exposa pour la première fois en 1908 à Philadelphie et New York. Ils représentaient des scènes de vie urbaines dans lesquelles étaient figurées les couches défavorisées de la population américaine. Le terme fut d’abord utilisé par Holger Cahill et Alfred Barr dans une article de la revue Art in America (New York, 1934). Il ne s’agit pas d’un mouvement organisé, plutôt une association informelle d’artistes réunis dans le désir de raconter de façon direct la vie moderne en milieu urbain.

[4] Sur l’influence d’Henri sur les artistes femmes, voir American Women Modernists : The Legacy of Robert Henri, 1910-1945 de Marian Wardle, Sarah Burns et Erika Doss. édité par le Brigham Young University Museum of Art. 2005

[5] Robert Henri, The Art Spirit, J. B. Lippincott Company, Philadelphie et Londres, 1923, 292 pp.

[6] Phoebe Hoban, Alice Neel. The Art of Not Sitting Pretty, New York, St. Martin’s Press, 2010, p. 24,

[7] Cité dans Phoebe Hoban, op.cit., p. 44, trad. par Angela Lampe, « Un regard engagé », in Alice Neel. Un regard engagé, catalogue de l’exposition éponyme, Éditions du Centre Pompidou, 2020, p. 16.

[8] Angela Lampe, op. cit., p. 16.

[9] Alice Neel, « Alice by Alice », in Patricia Hills, Alice Neel, New York, HN Abrams, 1983, p. 11.

[10] Allocution d’Alice Neel au Moore College of Art, Philadelphie, juin 1971, reproduit dans Alice Neel. The Woman and her Work, Catalogue d’exposition, Athen, Georgia Museum of Art/ The University of Georgia, 1975 (non paginé), trad par C. Vasseur dans Alice Neel. Un regard engagé, op. cit., pp 133-134.

[11] Ibid.

[12] Fondé en 1933 dans le cadre du New Deal, il devient Federal Art Project sous l’égide de la Works Progress Administration.

[13] Cité dans « Alice Neel en six tableaux », Balises, le magazine de la Bpi, 17 octobre 2022, https://balises.bpi.fr/neel/ Consulté le 22 décembre 2022.

[14] Cité dans Alice Neel. Un regard engagé, op.cit. 104.

[15] Angela Lampe, « Quelques questions à Jenny Holzer », in Alice Neel. Un regard engagé, op.cit. 126.

Agrandissement : Illustration 13

ALICE NEEL UN REGARD ENGAGÉ - Commissariat d'Angela Lampe, conservatrice au service de la collection moderne, Musée national d’art moderne

Jusqu’au 16 janvier 2023. Tous les jours sauf le mardi, de 11h à 21h; Nocturne le jeudi jusqu'à 23h. Galerie 3, niveau 5.

Centre Pompidou

Place Georges Pompidou,

75 004 PARIS

Agrandissement : Illustration 14