Agrandissement : Illustration 1

La galerie Ceysson & Bénétière à Saint-Etienne propose, pour quelques jours encore, une traversée dans l’œuvre d’Aurélie Pétrel, qui se situe à la croisée de la photographie, de l’objet et de l’espace. L’artiste questionne le statut des images tout en déconstruisant leurs mécanismes de production, travaillant sur leur mise en espace pour mieux les exposer sous la forme d’installations immersives. Ramener la prise de vue au centre de réflexions multisensorielles à l’aide de dispositifs spatiaux est au cœur de ses recherches. Pour elle, une prise de vue engendre une quantité de points de vue. Elle s’intéresse particulièrement à la tension engendrée par la tri-spatialité : l’espace contenu dans l’image, celui de l’image elle-même et celui qui la contient. Privilégiant les projets au long cours, Aurélie Pétrel séjourne à de multiples reprises, au cours des vingt-cinq dernières années, dans sept lieux emblématiques, sept villes occupant une place singulière sur l’échiquier mondial : Shanghai, Tokyo, Leipzig, New York, Montréal, Paris et Romme, village à la frontière franco-suisse où elle a élu domicile, afin de documenter ses lieux de résidence. « Quand je choisis un projet de recherche, cela sous-entend pour moi, jusque dans ma vie personnelle, une très forte implication[1] »explique-t-elle. Formée à l’École des Beaux-Arts de Lyon d’où elle est diplômée en 2006, l’artiste enseigne à la Haute École d’Art et de Design (HEAD) de Genève depuis 2012 et codirige le Laboratoire d’expérimentation du Collège international de Photographie du Grand Paris.

Agrandissement : Illustration 2

« Laisser venir l’impensé »

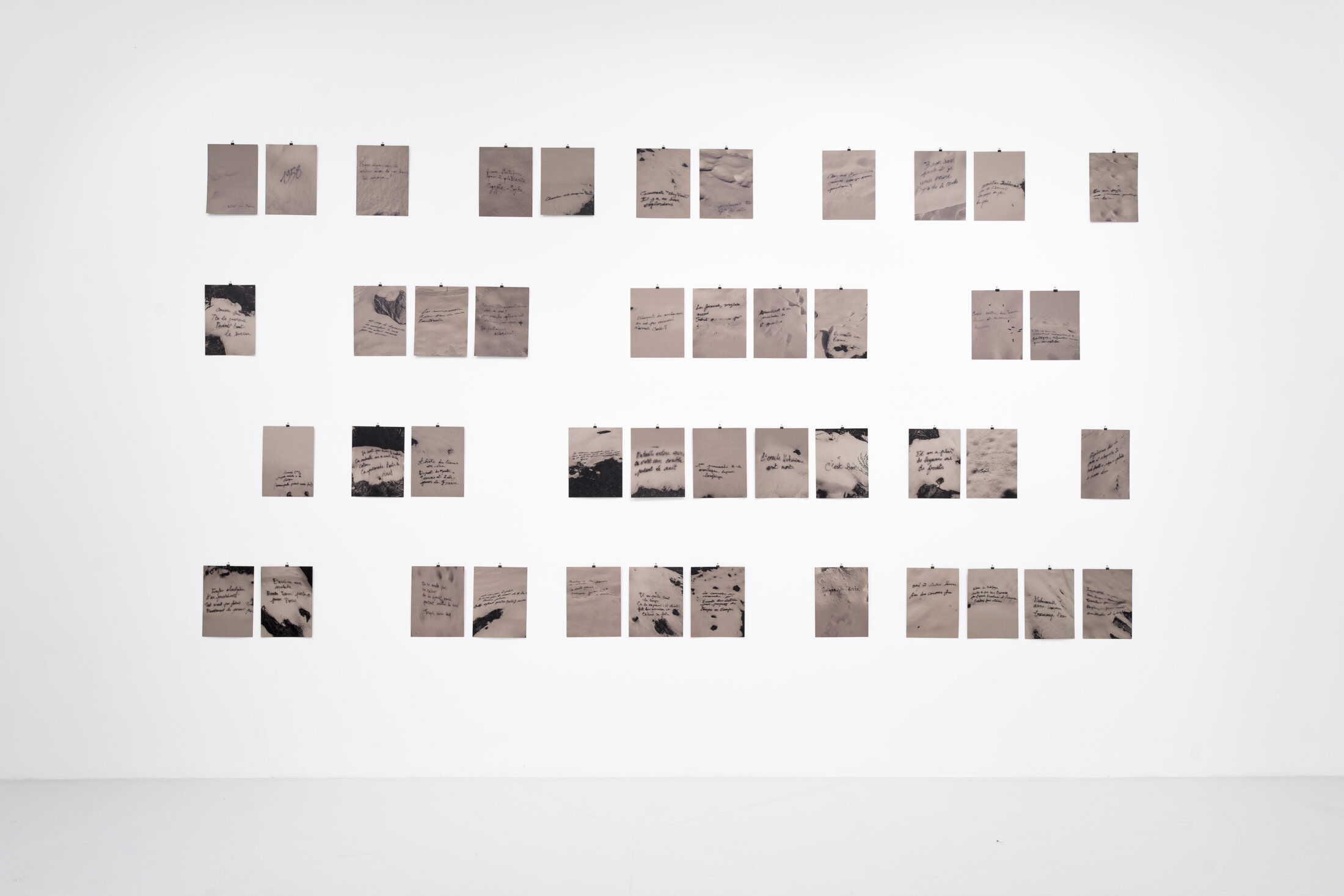

Intitulée « Conversation(s) », l’exposition prolonge la conversation avec l’architecture que l’artiste a entamée dans les années 2010 avec la série « Charte d’Athènes ». Elle convoque l’iconographie de la photographie pour la faire dialoguer avec les différentes formes et matérialités de ses supports, provoquant ainsi le bégaiement de l’image photographique, à rebours de son autorité traditionnelle. Véritable labyrinthe de verre, l’installation photographique « Minuit chez Roland [31 décembre] » réalisée en 2022 pour la Biennale de Lyon et composée de six volumes (5 + 1 en extérieur), donne un aperçu très éclairant du travail de l’artiste. Elle prend pour point de départ un carnet trouvé à Beyrouth, appartenant à une jeune femme lyonnaise prénommée Jeanne, partie rejoindre son mari dans la capitale libanaise en 1958.

Agrandissement : Illustration 3

L’artiste reprend certaines phrases du journal, qu’elle fait écrire à l’aérographe dans la neige avant de les photographier. Les tirages sont imprimés sur carton gris. L’agenda trouvé lors du premier voyage à Beyrouth apparait comme la pierre angulaire permettant de créer une fiction. Aurélie Pétrel se rend régulièrement à Beyrouth depuis 2017, date à laquelle elle est amenée à effectuer des recherches sur un fond très spécifique des années vingt composé de plaques photographiques en verre réalisées par un studio professionnel syrien de photographies. Toutes les plaques représentent des portraits de trentenaires que l’artiste va mettre en dialogue avec une autre série de portraits de trentenaires de la génération actuelle faite spécialement pour l’occasion, et dans laquelle elle tente de capter l’énergie d’une génération qui a envie de participer au renouveau d’un Liban dynamique, et qui sera brisée quelques années plus tard par une crise financière colossale. Les photographies sont imprimées sur verre et présentées par ensemble de trois ou quatre, à la manière d’un paravent, d’un parallélépipède rectangle ouvert, confirmant une approche assez sculpturale des volumes. L’œuvre, très factuelle, donne à voir un dédale d’histoires individuelles, à la fois fragiles et résistantes. L’artiste donne naissance à une œuvre entre documentaire et fiction, histoire et actualité. Effectuées à Beyrouth dans un bâtiment historique, les prises de vue sont à chaque fois des mises en scène, créant une sorte de mise en abime de la précédente.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Œuvre matricielle, « Chambre à Tokyo » (2011) marque une étape importante dans le travail de l’artiste qui fait décoller pour la première fois l’image du mur, offrant désormais la possibilité d’y tourner autour. Encadrée et posée au sol, sur sa tranche, la photographie donne à voir une représentation identique sur ses deux côtés : une chambre à coucher, vue de façon frontale, dont la fenêtre offre une échappée acidulée face à l’exiguïté de l’espace, à la fois de la chambre et du cadre photographique. « À l’échelle d’un lit, cet objet photographique à double face rejoue et renforce la composition savamment cloisonnée de l’image qu’il présente[2] » écrit Dylan Caruso dans le texte qui accompagne l’exposition. Pétrel interroge ici la matérialité de l’objet photographique, tout autant que son rapport à l’espace. Elle fait basculer la photographie dans une nouvelle dimension, proposant une expérience immersive dans laquelle le public navigue entre les images mises en espace. « La photo est l’atome de ma pratique » rappelle Aurélie Pétrel. L’exposition trouve depuis le 14 février une extension sur le Site Le Corbusier de Firminy au sein de l’église Saint-Pierre qui constitue le second volet de « Conversation(s) ». La courte résidence effectuée durant l’été 2024 a donné naissance à une série photographique intitulée « Unité d’habitation », imprimées sur des planches de hêtres apprêtées en blanc, ce qui permet de préserver une partie des contrastes de l’image source tout en atténuant la dégradation déclenchée par le support de bois. La texture des nervures du hêtre, méticuleusement conservée, produit une troublante ressemblance avec le béton de la photographie.

Agrandissement : Illustration 6

Re-prises de vue

Aurélie Pétrel tente de remettre en jeu la prise de vue. Elle élabore un lexique permettant d’articuler différents états de l’image photographique. Rephotographier les tirages, à l’instar de « Partition Fukushima » (2015), images de la destruction, réalisées après le séisme dévastateur de 2011, montrant des infrastructures et des architectures marquées par la catastrophe. Si ces images ont une fonction mémorielle, elles semblent aussi habiter par une dimension imaginaire. Aurélie Pétrel fait advenir « la fictionnalité potentielle du document[3] ». La série renvoie au genre contemporain très répandu de l’aftermath photography, ou photographie de l’après. Il y a dans ces photographies protocolaires que sont les prises de vue latentes quelque chose de méta-photographique. Aurélie Pétrel travaille sur la diffusion, pas sur l’évènement. Elle travaille aussi par grilles de lecture, multiplie les points de vue.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

La série « Dormeur » tient une place particulière dans la production d’Aurélie Pétrel, formant un corpus à part. Placées au repos, dans l’attente d’un sommeil à venir, les images montrent une multitude de corps anonymes. Le motif du dormeur fait écho aux prises de vue latentes (PVL), ces photographies que l’artiste a archivées dans des boîtes sans acide en attentant leur activation hypothétique. Renouant avec les expérimentations pictorialistes, « Transition » (2024), dernière série en date de l’artiste, incarne une certaine fluidité de genre représentative de sa pratique en procédant d’un lâcher-prise qui lui était jusque-là inconnu. « L’œuvre d’Aurélie Pétrel part du médium photographique pour situer la prise de vue dans un espace donné, dans un héritage postmoderne et conceptuel[4] ». Elle se compose d'expérimentations photographiques, topographiques, sémantiques, et cognitives, où support, surface, espace et contexte amplifient les possibles. Dans sa pratique, l’artiste pense son médium comme elle donne à penser le monde. Ses photographies « font fréquemment effraction dans le réel, comme si elles n’en étaient pas originaires[5] » écrit avec justesse Dylan Caruso. « Elles semblent parfois étrangères à leur propre condition et prennent plus volontiers la forme d’installations, de sculptures et, plus rarement, de peintures ». En proposant un regard rétrospectif sur l’œuvre de l’artiste, l’exposition permet d’embrasser plus de quinze années d’une création qui rend compte, avec beaucoup de poésie, des morsures du monde.

Agrandissement : Illustration 9

[1] Cité dans Jean-Emmanuel Denave, « Aurélie Pétrel, réinventer d’autres vies aux images », Le petit bulletin, 5 septembre 2022.

[2] Dylan Caruso, Conversation(s), texte accompagnant l’exposition monographique éponyme à la galerie Ceysson & Bénétière, Saint-Étienne, du 13 décembre 2024 au 1er mars 2025.

[3] Nathalie Delbard, « Near Fiction – Le travail des images d'Aurélie Pétrel », Focales [En ligne], 6 | 2022, mis en ligne le 01 juin 2022, http://journals.openedition.org/focales/ 1383 ; DOI : https://doi.org/10.4000/focales.1383

[4] Audrey Illouz, « Aurélie Pétrel, l’image située », Aurélie Pétrel. Exagraphie, Editions ExposerPublier, 2021, p. 243.

[5] Dylan Caruso, op. cit.

Agrandissement : Illustration 10

« AURÉLIE PÉTREL. Conversation(s) » - du 13 décembre 2024 au 1er mars 2025 - Du lundi au dimanche de 10h à 18h.

Ceysson & Bénétière

10, rue des aciéries 42 000 Saint-Étienne

Agrandissement : Illustration 11