Agrandissement : Illustration 1

À Bordeaux, le Capc musée d’art contemporain renforce son équipe curatoriale avec l’arrivée de Cédric Fauq, vingt-neuf ans, nouveau commissaire en chef, responsable du service des projets. Formé au Nottingham Contemporary en Angleterre après des études à l’EHESS à Paris et au Royal College of Art à Londres, et passé par le Palais de Tokyo, il débutait sa collaboration avec l’institution bordelaise bille en tête en proposant deux manifestations dont « Miettes », la première exposition monographique en France de l’artiste britannique Olu Ogunnaike. L’artiste travaille à partir du bois compris en tant que dépositaire de la mémoire des lieux et des communautés au sein desquelles il pousse. Il envisage le bois comme un marqueur de rencontres possibles, entre le passé et le présent, entre les personnes et leur habitat, et rapproche les humains et les arbres, notamment en s’intéressant au moment du déracinement et à celui de son implantation dans un nouveau territoire où il pourrait être transformé. Né en 1986 à Londres, Olu Ogunnaike est diplômé de l’Université de Brighton en 2013, spécialisé dans la pratique critique des Beaux-Arts, et de la Royal Academy of Arts de Londres en 2020.

Agrandissement : Illustration 2

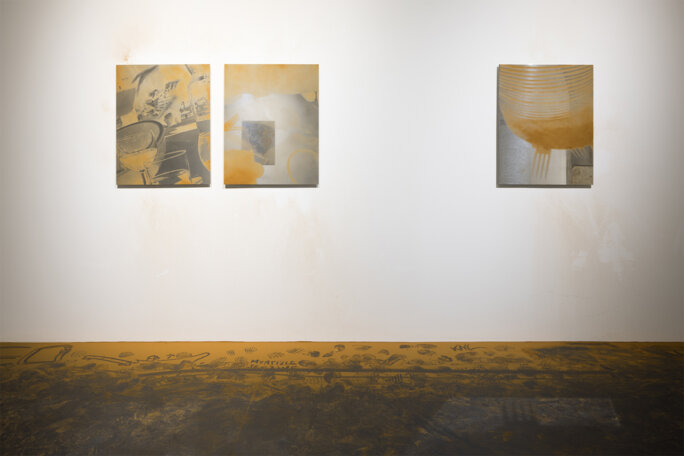

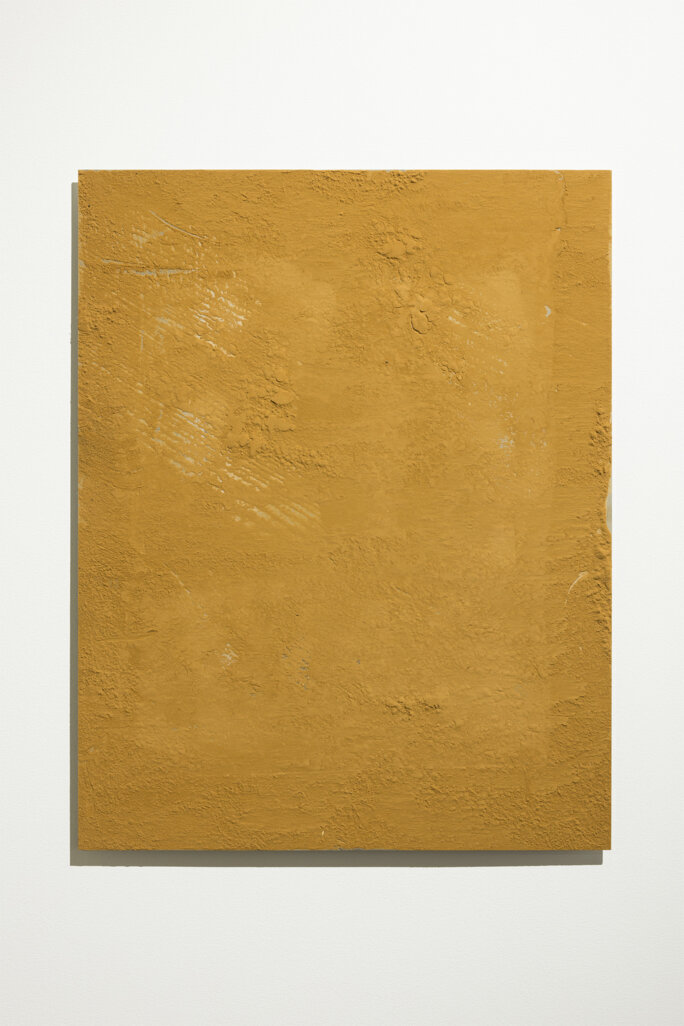

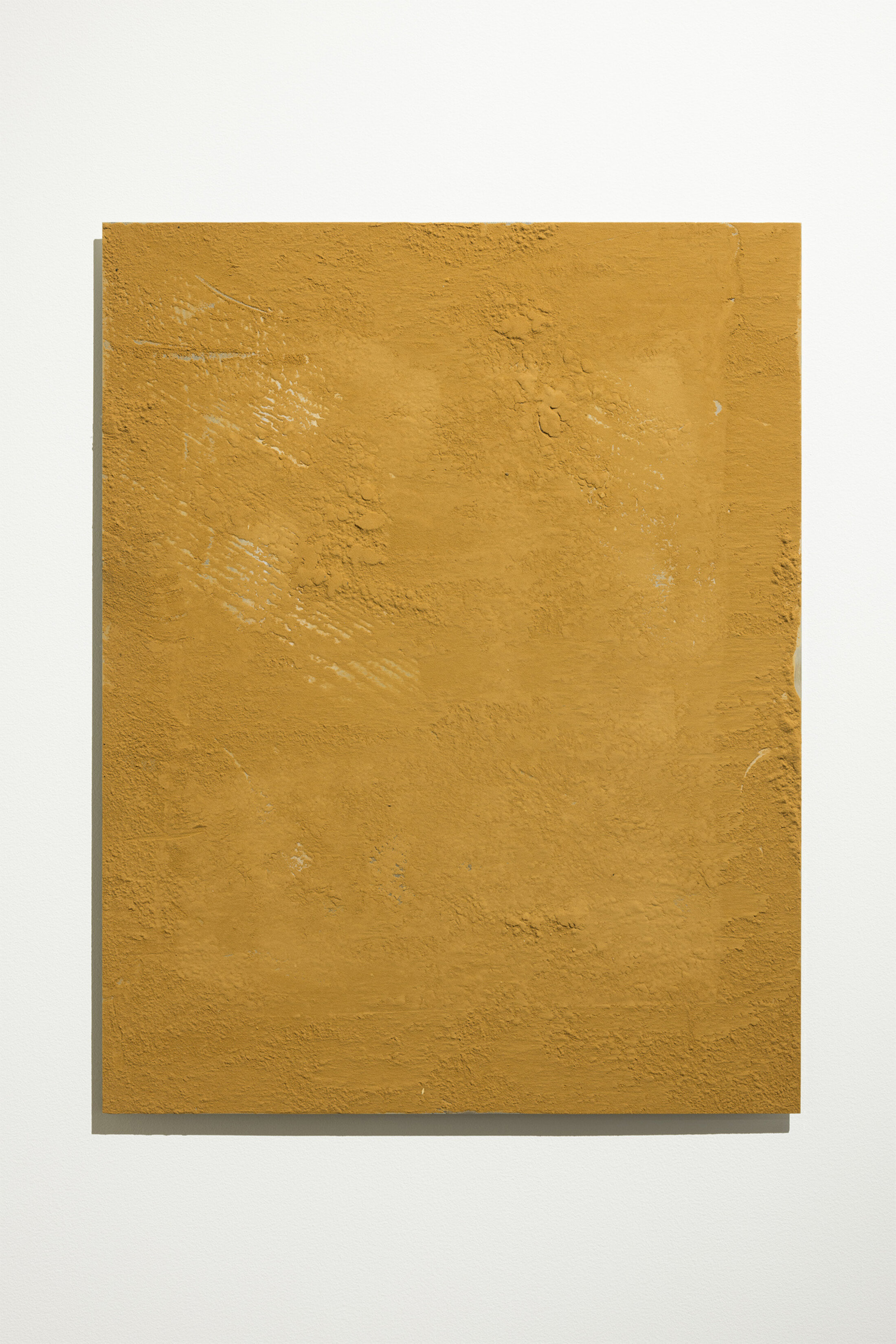

En découvrant le Capc, l’artiste s’est tout de suite intéressé à la structure en bois du bâtiment et n’a eu de cesse de vouloir le faire parler. Son premier geste, à la fois doux et violent, comme s’il effleurait et arrachait en même temps, a été de poncer le bois contenu dans les poutres afin d’obtenir une poudre très fine aux faux-semblants de cannelle et de cendres, qui est devenue la matière première de certaines des œuvres présentées : encre d’impression ou sculptures. Des miettes qui sont chargées d’histoires et que l’on retrouve au fil de l’exposition, infusant çà et là leurs récits ayant pour dénominateur commun la forêt des Landes de Gascogne. Celle-ci, plus grande forêt artificielle d’Europe aux portes de Bordeaux, est le lieu d’où est originaire le bois ayant servi à l’édification du bâtiment. Le vicomte Joseph Lainé (1768 – 1835), qui a donné son nom à l’ancien entrepôt réel des denrées coloniales, et qui possède une plantation à Saint-Domingue, est originaire des Landes. Il est l’auteur en 1817, alors qu’il est ministre de l’Intérieur, d’une ordonnance qui relance leur reforestation. Claude Deschamps (1765 – 1843), ingénieur des ponts-et-chaussées, grand artisan du développement des infrastructures en Aquitaine, est le concepteur de l’entrepôt Lainé. Il a fait de nombreuses recherches pour un projet de mise ne valeur des Landes. Si celui-ci n’a jamais abouti, les recherches firent l’objet d’une publication datée de 1832 et intitulée « Amélioration des Landes de Gascogne ».

Agrandissement : Illustration 3

L’exposition donne à voir des images numériques de la forêt des Landes imprimées sur des planches de pin comme pour rendre symboliquement ce bois, transformé industriellement, à son territoire d’origine. Les impressions s’effacent néanmoins. « Olu Ogunnaike fait puis défait le processus d’impression en y appliquant de l’alcool pur[1] » précise Cédric Fauq. « On peut ici faire le parallèle entre le processus de gemmage – qui consiste à faire une entaille sur un pin vivant afin d’en récolter la résine, et donc l’essence de térébenthine – et le geste de ponçage d’Olu Ogunnaike effectué sur les poutres du Capc, afin d’en récolter la poudre de bois » indique-t-il encore. Le rapprochement est avant tout poétique. Il permet cependant de faire le lien avec l’activité des travailleurs dans les Landes, dans la seconde moitié du XIXè siècle notamment, mais aussi avec celle des esclaves noirs, des bagnards, et de manière générale des travailleurs pauvres aux États-Unis, dans les États de Caroline du Sud, de Floride et de Géorgie plus spécifiquement.

Agrandissement : Illustration 4

Le personnage de Joseph Lainé sert de porte d’entrée pour aborder la question des traites négrières – il se rend lui-même sur place pour défendre les plantations familiales de Saint-Domingue, s’opposant à la révolution haïtienne pour l’indépendance de 1790 à 1792 – et surtout de l’abolition de l’esclavage et de ses conséquences. Dans les années qui suivirent la première abolition de l’esclavage en 1794[2], on assiste à Bordeaux à un transfert des ressources économiques autour du vin. Ce que pointe ici Olu Ogunnaike, c’est ce phénomène encore trop peu connu du passage des familles esclavagistes bordelaises d’une économie de plantation à une économie viticole. L’artiste s’appuie ici en partie sur les recherches d’Albin Skog et Örjan Sölvell, deux économistes de la Stockholm School of Economics, publiées dans le Journal of Enonomic Geography en 2020[3]. Dans leur introduction, ils précisent : « Ces familles vivaient à Bordeaux, l'un des plus grands centres commerciaux d'esclaves humains au monde à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle[4] », avant d’indiquer que « la plupart des principaux marchands étaient actifs dans les deux secteurs commerciaux », à savoir le commerce des vins fins et des êtres humains vendus comme esclaves. L’introduction se conclut sur la formule suivante : « Cette étude facilite une nouvelle compréhension théorique de la façon dont la richesse et la prospérité peuvent être sécurisées sur de longues périodes, par la transposition d'institutions entre les domaines, et conduites par des forces de proximité ». Il est significatif que ces recherches soient menées depuis la Suède sur un territoire, la région bordelaise, toujours retissant à regarder sa propre histoire en face. « Si Nantes, faute de pouvoir continuer à taire son passé, a fini par l’admettre, Bordeaux en revanche persiste dans une attitude de faux-semblants[5] » rappelait encore en 2002 l’historien Éric Saugera dont les travaux pionniers[6] ont révélé, à partir de 1995, l’ampleur de l’enrichissement de Bordeaux grâce au commerce négrier.

Agrandissement : Illustration 5

Au Capc, le motif du casier à vin ponctue l’exposition et en devient le leitmotiv. On le retrouve dans une grande sculpture de prime abord minimaliste – l’artiste dissémine dans la structure en pin un bois noble dur originaire des anciennes colonies : l’ébène du Gabon –, mais aussi dans les pieds de la grande table qui fut le siège d’un banquet des membres de l’équipe du Capc et qui accueille pour la durée de la manifestation des rencontres autour des thèmes soulèvés « Il s’agit pour Olu Ogunnaike de trouver les moyens de construire sur les cendres du passé[7] ». Il a donc souhaité que cet espace, traité par le feu selon la technique ancestrale japonaise du shou sugi ban[8], incarne le lieu de la convivialité et du rassemblement. Le choix de cette technique de bois brûlé n’est pas dû au hasard. Elle cherche en effet à exposer les défauts et anomalies engendrés par le temps.

Agrandissement : Illustration 6

Un grand miroir, intitulé « You are here », place les visiteurs face à une histoire bordelaise toujours encombrante. La poudre de bois poncée recouvre, parfois entièrement à certains endroits, l’espace du sol au plafond comme pour purifier le lieu. En 2019, à la faveur de l’exposition[9] monographique de l’artiste britannique Lubaina Himid, le Capc abordait pour la première fois de façon frontale le passé négrier de la ville. Imaginé in situ, la proposition d’Olu Ogunnaike franchit une étape supplémentaire. En posant un regard critique par le biais de la création plastique sur ce moment de l’histoire bordelaise, l’artiste semble avoir libérer une parole jusque-là interdite. Parce qu’elle fut, à un moment donné, l’un « des plus grands centres commerciaux d’esclaves humains au monde », la ville est affaire de tous. Cent-cinquante-quatre ans après l’abolition de l’esclavage, Olu Ogunnaike invite les Bordelais à sortir enfin du déni pour affronter leurs démons et ainsi atténuer les défauts et les anomalies perpétrés par le temps.

Agrandissement : Illustration 7

[1] Cédric Fauq, Extrait du communiqué de presse de l’exposition « Miette » d’Olu Ogunnaike, Capc musée d’art contemporain de Bordeaux, 4 novembre 2021 – 27 mars 2022.

[2] La première abolition de l’esclavage par la France eu lieu le 4 février 1794, près de quatre ans après l’adoption par l’Assemblée de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’abolition, appliquée dans toutes les colonies à l’exception de l’Ile Bourbon (la Réunion) et des Mascareignes (archipel composé de la Réunion, l’Ile Maurice, Rodrigues et plusieurs petites iles qui les entourent), fut révoquée en 1802. Il faut attendre le 27 avril 1848 pour que soit proclamée l’abolition définitive de l’esclavage, suivie de l’émancipation des esclaves, par décret du Gouvernement provisoire de la République.

[3] Albin Skog & Örjan Sölvell, 2020. "The dark side of agglomeration, sustained wealth and transposition of trading institutions—the case of Bordeaux in the 18th and 19th centuries," Journal of Economic Geography, Oxford University Press, vol. 20(1), pages 67-91.

[4] Ibid., traduction de l’auteur.

[5] Éric Saugera, « Question(s) de mémoire : le souvenir négrier à Nantes et Bordeaux », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [En ligne], 89 | 2002, mis en ligne le 01 octobre 2005, consulté le 23 mars 2022. URL : http://journals.openedition.org/chrhc/1537

[6] Éric Saugera, Bordeaux port négrier, Karthala, 2002, 384 pp.

[7] Cédric Fauq, op. cit.

[8] Également appelé Yakisugi, le shou sugi ban est une technique de bois brûlé japonaise consistant à provoquer une combustion sur l’une des faces de la planche en bois massif afin d’en augmenter la résistance. Cette méthode, provenant de la philosophie bouddhiste Wabi-Sabi, cherche à mettre en valeurs les défauts engendrés par le temps.

[9] Lubaina Himid, « Naming the money », Capc musée d’art contemporain de Bordeaux, du 31 octobre 2019 au 23 février 2020.

Agrandissement : Illustration 8

« Olu Ogunnaike - Miettes » - Commissariat de Cédric Fauq, commissaire en chef, responsable du services des projets, Capc musée d'art contemporain de la ville de Bordeaux.

Du 4 novembre 2021 au 27 mars 2022. Du mardi au dimanche de 11h à 18h, de 11h à 20h le deuxième mercredi du mois, fermé le lundi et les jours fériés sauf 14 juillet et 15 août.

Capc musée d'art contemporain

7, rue Ferrère 33 000 Bordeaux