Agrandissement : Illustration 1

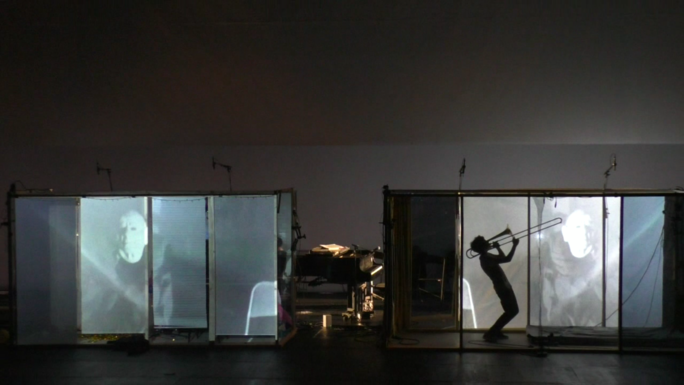

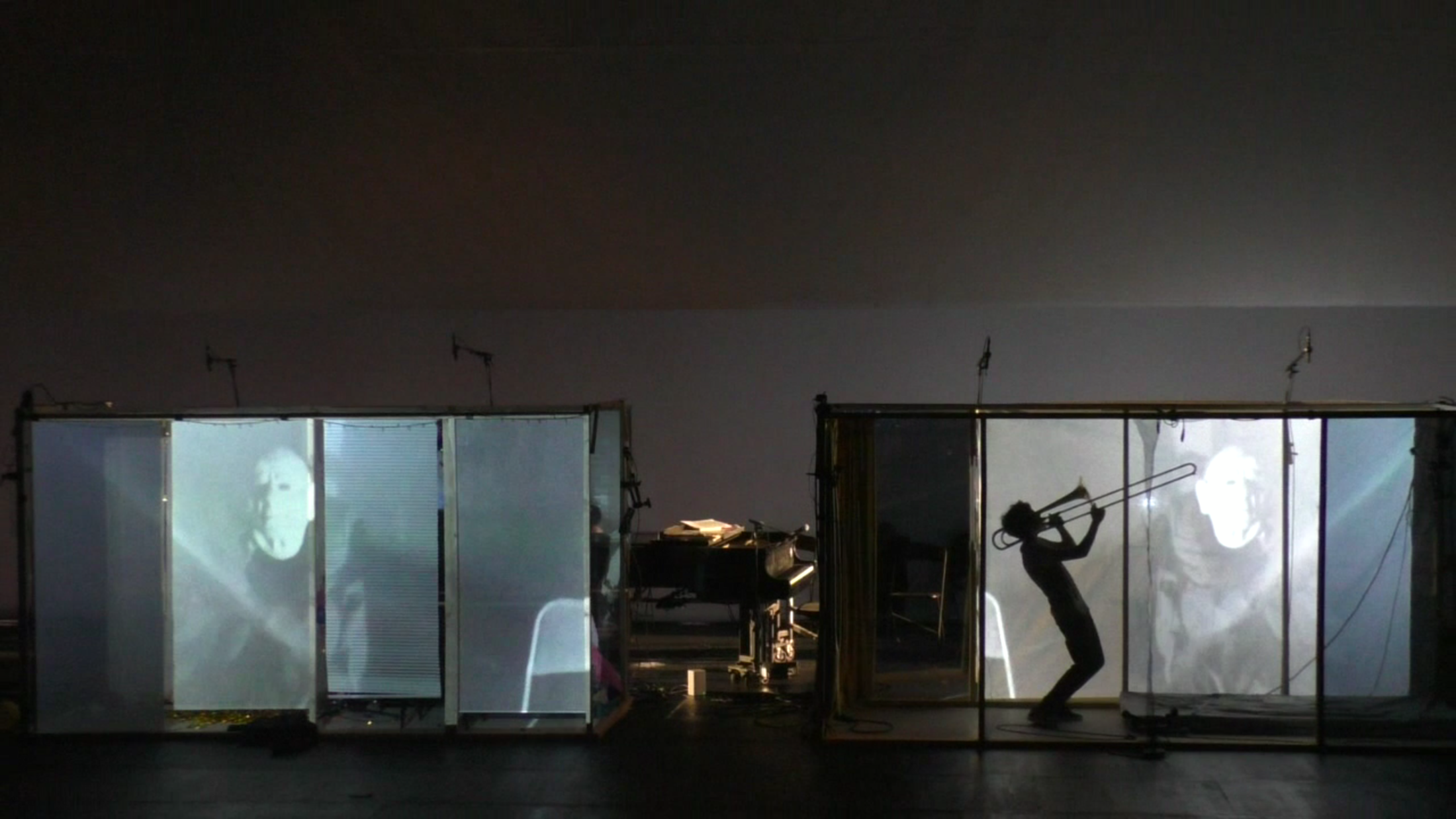

Le plateau est occupé par deux espaces vitrés teintés de bleu, rigoureusement identiques, deux espaces rectangulaires mobiles, deux « chambres-boites » qui vont contenir tous les possibles de quatre adolescents : une fille et trois garçons âgés de quinze à dix-huit ans. Un quatuor de musiciens : Areski joue du violon, Guilain du trombone, Victor du basson, tandis qu’Adèle chante et joue du piano. Lorsqu’ils apparaissent pour la première fois sur scène, ils sont figés, masqués à la manière du personnage qu’incarne Édith Scob dans « les yeux sans visage », le mythique film de Georges Franju, fixant du regard les spectateurs. Ils sont là, silencieux, inquiétants, comme dans un songe. L’ouverture est tonitruante, à l’image du fracas que l’adolescence provoque lorsqu’elle s’abat sur des corps en mutation. Durant tout le spectacle, la scénographie mouvante semble répondre à un enchainement chorégraphique : un écran géant s’abaisse et se relève à plusieurs reprises au-devant des modules-logements, les occultant ou bien les révélant. Entre l’écran et la scène s’installe un jeu de mise en abime permanente. Souvent, deux points de vue se superposent pour augmenter de façon inédite le champ de vision du spectateur, traduisant, s’il le fallait encore, l’intérêt pour l’utilisation de la caméra sur scène. La virtuosité de Séverine Chavrier démontre une nouvelle fois ce que l’image filmique apporte à l’action scénique. Dans « Aria da capo[1] », écran et scène sont toujours mêlés, traduisant les modes de communication de cette nouvelle génération connectée. Ainsi smartphones et tablettes se substituent-ils ou s’ajoutent-ils parfois à la caméra. Entre réalité et fiction, les quatre musiciens jouent leur propre rôle sous nos yeux dans une mise en scène de soi exactement comme quand ils se filment avec leur téléphone portable.

Agrandissement : Illustration 2

Les modules eux-mêmes se soulèveront parfois, quittant la scène pour s’élever avant de redescendre sur terre. La pièce prendra quelquefois des accents jazzy. D’autres musiques que classique sont improvisées par la bande des quatre, de la pop au rap, avec notamment un savoureux « hommage » à la mère et à la famille. « Pour ma part, je travaille toujours sans complexe avec toutes sortes de musiques. Parce que je pense que la scène peut toutes les accueillir à un moment ou un autre selon les énergies de plateau[2] » explique Séverine Chavrier. Des ballons gonflés à l’hélium, explosant par couple, laisseront s’échapper çà et là une pluie de paillettes comme on tire un feu d’artifice. Puis, dans une scène à la très grande beauté, la neige envahira le plateau, recouvrant tout de son manteau de flocons duveteux.

L’espace se fera carcéral pour évoquer une jeunesse marquée par l’épidémie de covid, bien plus par le confinement que par la maladie elle-même. Comment vivre son adolescence enfermé entre les quatre murs de sa chambre devenue cellule ? « Quand on s'est tous revus personne n'avait rien à s'dire. C'était tellement triste » confie Adèle. « Deux mois de vide, deux mois de poubelles » ajoute-t-elle encore. Tiraillés entre l’autodiscipline et la question de l’éveil du désir, ces apprenti-musiciens partagent les mêmes préoccupations que tous les autres ados. Et même s’ils accablent leurs idoles avec les mots de Thomas Bernhard, les grands compositeurs comme leurs parents – ici les pères sont tous musiciens –, ils se moquent de leurs ainés comme tous les jeunes gens de leur âge.

Agrandissement : Illustration 3

Que reste-t-il de nos désirs ?

Cela fait longtemps que Séverine Chavrier souhaitait travailler avec des adolescents. C’est chose faite à la faveur de la musique et de sa rencontre avec de jeunes musiciens sur lesquels la pièce s’est construite. Tout part des interprètes ici. La metteuse en scène a rencontré Areski sur son précédent spectacle, « Ils nous ont oublié », libre adaptation remarquable de « La Plâtrière » de Thomas Bernhard, dans lequel il co-interprétait le trio de musique de chambre qui clôturait le spectacle. Areski lui présente un de ses amis, Guilain, qui joue du basson. Ensemble, ils commencent à travailler autour de la notion d’adolescence via la musique comme apprentissage : comment se construit-on en tant que musicien classique quand on est un adolescent d’aujourd’hui ? Qu’écoute-t-on comme musique ? Comment trouve-t-on l’autodiscipline nécessaire ? « Tout ce travail... tu vois genre quand on bosse des heures et tout... J’me demande si on ferait pas mieux de kiffer tu vois ? Profiter de notre vie quoi » s'interroge soudain Guilain. Comment reste-t-on connecté avec le réel ? Et la question centrale du désir : Comment construit-on sa confiance ? Son rapport au monde ? Sa sexualité ?... Des questions qui résonnent forcément dans l’esprit de Séverine Chavrier : « Le lien que j’ai avec eux se fonde sans doute sur l’adolescence que j’ai eue mais surtout sur cette passion pour la musique. Nous avons des expériences, des références et des passions communes[3] » explique celle qui, originaire de la ville frontalière d’Annemasse, s’est formée au piano au Conservatoire de Genève. « Le rapport à l’instrument sur scène est très différent de celui qu’ils ont au conservatoire » poursuit-elle. Dans la pièce, la musique se fait monde, passion, apparait viscérale. La question de l’amitié est au cœur du spectacle. Sous les masques de vieillards se matérialise le temps qui passe.

Agrandissement : Illustration 4

Dispositif imaginé pour protéger les difficultés d’un jeu parfois trop intime autant que dispositif de son qui leur permet d’improviser facilement – Séverine Chavrier les sait en possession d’une véritable musique de scène –, les deux boites deviennent le lieu de tous les possibles, la chambre d’adolescent, c’est-à-dire la chambre des songes, celle remplie des rêves et des espoirs de demain, des doutes et des peurs aussi. Le titre du spectacle « Aria da capo » suggère la notion d’un éternel recommencement. « Il y avait peut-être l’idée du début d’une boucle qui ne serait jamais bouclée, celle de l’adolescence[4] » explique Séverine Chavrier. Musicalement, ils ont eu la possibilité d’improviser, de créer une matière sonore qui sert directement la scène.

Guilain, Adèle, Areski et Victor, incarnent l’adolescence d’aujourd’hui. Ils jouent de la musique, s’amusent à l’image de la partie de cache-cache finale, chantent, fument des joints, agacent parfois, incarnent ce que cela veut dire d’être ado. Entre promesse et attente, ce moment particulier de la vie se traduit dans « Aria da capo » par une expérience unique autour de la musique et de l’improvisation. À la croisée des genres, le spectacle restitue au plus près l’intensité du désir, parfois de façon très crue comme le font les ados. À l’arrière de la scène se devine, dans la disposition des chaises vides en demi-cercle, l’emplacement d’un orchestre fantôme se trouvant dans une position d’attente. Il sert d’échappée à l’enfermement des modules, un autre monde qui disparait en même temps que les voix-off des musiciens absents qui traversent la pièce. « J’aime que cet orchestre sans musicien, travaillé par quelques signes d’une présence humaine, apparaisse en film comme un off mental, comme un lieu d’attente ou de repli qui symboliserait aussi bien l’anonymat du groupe que le spectre de la grande musique symphonique[5] » confie Séverine Chavrier. Avec une incroyable virtuosité, elle réussit à mettre en scène l’éblouissement de la naissance du désir en nous transportant dans le réel adolescent de ces musiciens de demain, celui qui fut aussi le sien, « dépliant » leur monde sur scène, un monde où la musique est placée au-dessus de tout, où plus rien d’autre ne peut être vécu. « Pour ma part, le théâtre m’a sauvée[6] » avoue-t-elle. C’est sans doute cela qu’exprime l’immense beauté de la pièce, à la fois incandescente et mélancolique, onirique et effrayante, sublime.

Agrandissement : Illustration 5

[1] La locution signifie qu’il faut reprendre le morceau « à partir du début ». Elle désigne une forme d’air très utilisée dans l’opéra du XVIIème au XVIIIème siècle. Elle est constituée de deux strophes poétiques dont la première est reprise, ce qui constitue le da capo proprement dit.

[2] Entretien avec Séverine Chavrier, propos recueillis par Oriane Joncourt Galignani pour le Théâtre National de Strasbourg et le Festival Musica, 2020.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

ARIA DA CAPO - Mise en scène Séverine Chavrier. Interprètes : Guilain Desenclos, Victor Gadin, Adèle Joulin et Areski Moreira. Texte Guilain Desenclos, Adèle Joulin et Areski Moreira. Création vidéo Martin Mallon / Quentin Vigier. Création son Olivier Thillou / Séverine Chavrier. Création lumières et régie générale Jean Huleu. Scénographie Louise Sari. Costumes Laure Mahéo. Arrangements Roman Lemberg. Construction du décor Julien Fleureau. Remerciements à Naïma Delmond, Claire Pigeot, Florian Satche, Alesia Vasseur, Claudie Lacoffrette et Claire Roygnan. Production déléguée CDN Orléans / Centre-Val de Loire. Coproduction Théâtre de la Ville-Paris, Théâtre National de Strasbourg. Avec la participation du DICRéAM. Spectacle créé le 30 septembre 2020 au Théâtre national de Strasbourg, vu à Centre dramatique national d'Orléans, le 3 décembre 2022.

Du 12 au 22 avril 2023,

Nanterre Amandiers

7, avenue Pablo Picasso

92 022 Nanterre Cedex