Agrandissement : Illustration 1

Sur la scène, émergeant du foisonnant décor architectural pour le moins éclectique qui dans quelques instants sera celui du premier épisode d’un quadryptique de la fin du monde, Louis Bonard annonce d’emblée la couleur. Rappelant que le genre apocalyptique se pratique depuis plus de deux mille ans et qu’il ressuscite en particulier à chaque période de crise, comme celle que nous traversons actuellement – les collapsologues succédant aux millénaristes –, il précise que les crises ne sont pas forcément synonymes de catastrophes à la chaine. Elles sont aussi et surtout une injonction à prendre du recul, l’opportunité de manifester ses espérances, l’occasion de penser une vie autrement en réfléchissant à ce à quoi l’on tient vraiment, l’espoir d’un nouveau monde. D’ailleurs, le mot apocalypse signifie révélation en grec. De celle qui est sur le point d’être contée – en quatre épisodes comme autant de cavaliers –, Jean en est le protagoniste, Louis Bonard, l’interprète. Débarrassée de son message religieux et moralisateur et reliftée par les codes contemporains de la série télévisée, cette apocalypse est une invitation à sortir du déni, à regarder ce qui se reflète dans le miroir que nous tend Louis Bonard alias Saint-Jean. Mais elle se veut une apocalypse joyeuse. Générique.

Agrandissement : Illustration 2

Jean, Louis, le diable et l’Apocalypse

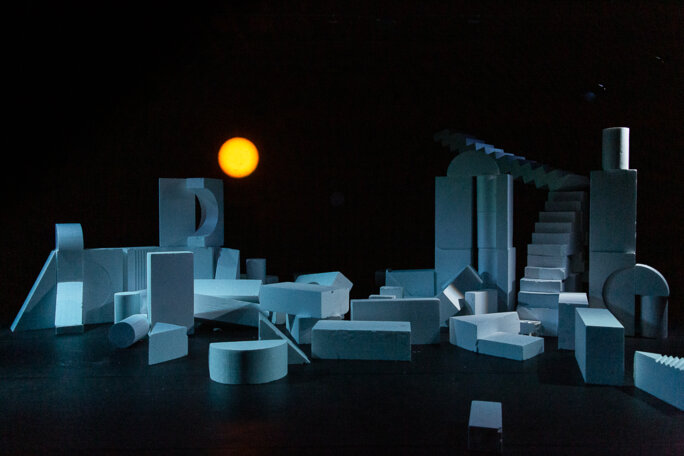

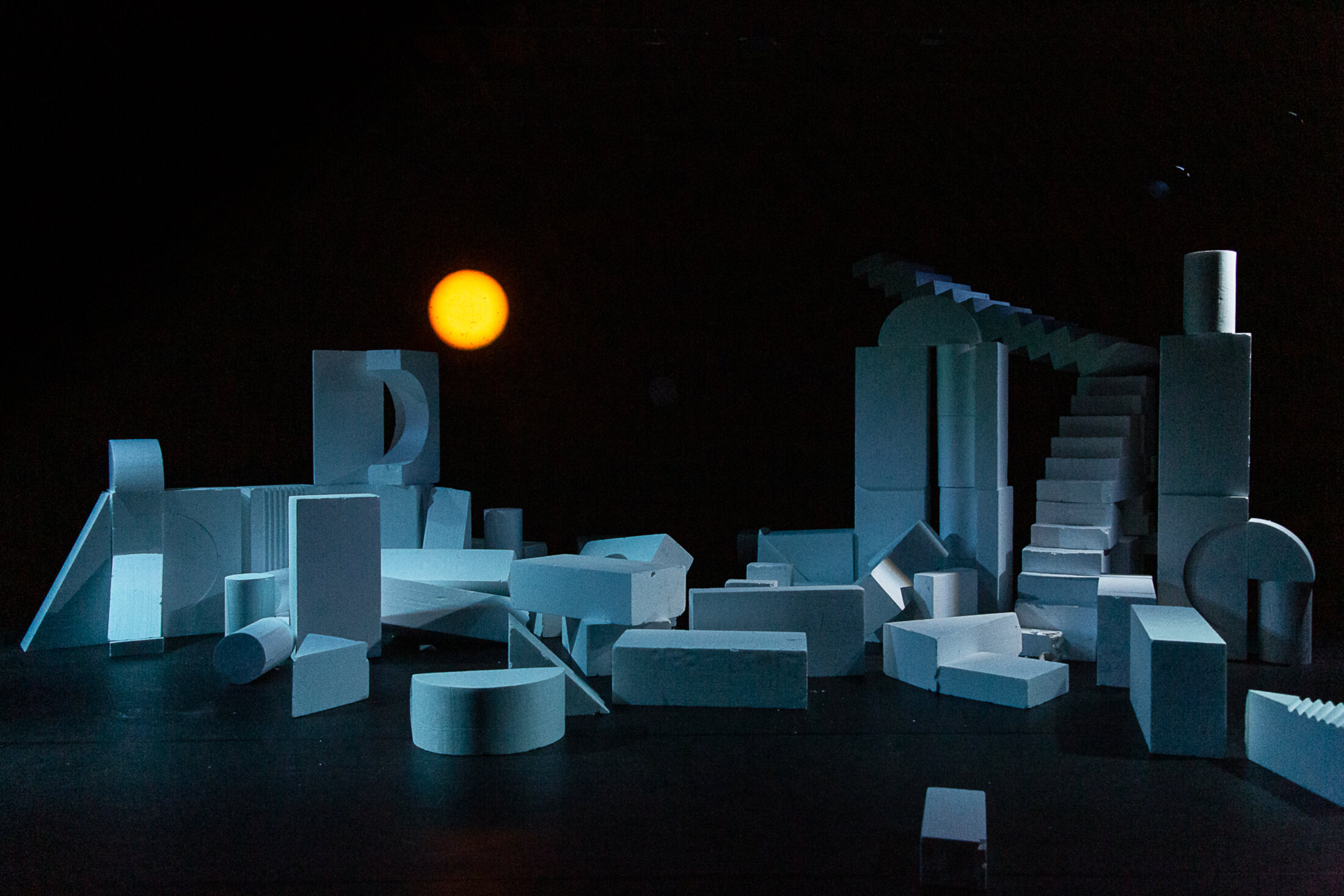

Le premier épisode, justement intitulé « Le début de la fin », sert de base introductive à ce qui vient. Il prend place dans un décor architectural entièrement réalisé en polystyrène qui, si on en devine le choix économique, exprime aussi une fragilité qui contient déjà la catastrophe. Son éclectisme figure sans doute le monde dans ce qu’il a d’universel, dans le cosmopolitisme d’une ville prenant des allures de tour de Babel horizontale, non pas dans sa contenance linguistique mais dans la réalité de sa diversité urbanistique. Rien pourtant ici ne s’effondrera, du moins pas encore. Louis incarne Jean, le messager, annonciateur des sept messages qui seront, comme dans la Bible, éminemment moraux. À ceci près qu’ils s’adressent au public d’aujourd’hui. « Que celles et ceux qui ont des oreilles entendent » s’exclame-t-il. Les sept missives concernent l’urgence climatique et notre inaction. Le dérèglement du climat va précipiter l’humanité hors de la modernité. Il rappelle qu’il ne reste que trois ans pour changer nos habitudes, que « le vivant va mal », que ce sont les enfants qui vont « prendre cher ». Il clôture l’épisode en entonnant le générique de la série, comme il l’avait fait en ouverture.

Agrandissement : Illustration 3

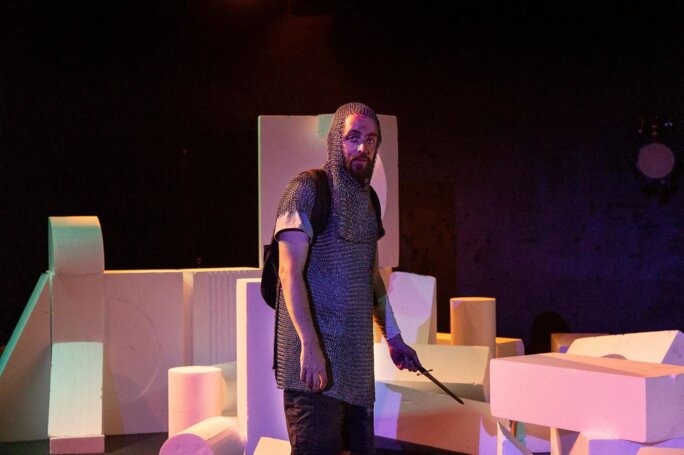

Titré « Les adieux », le deuxième épisode commence lui aussi, comme un préalable, par le générique interprété par Louis, à cette variation près que celui-ci résume désormais l’épisode précédent. Sa voix légèrement tremblante possède ce charme désuet propre aux séries télévisées des années soixante. Très différent du précédent dans sa forme, beaucoup plus contemplatif, l’épisode fait le constat de l’irréversibilité de l’état du monde. Un soldat tout droit sorti du Moyen-Âge, vêtu d’une lourde cotte de maille, galope dans les cités en ruines, erre dans un silence de mort, ramassant des cadavres de chiffons, démembrant un peu plus son cheval rouillé à chaque tour de scène signifiant l’arrivée dans une nouvelle ville où il ne peut que constater sa destruction. Partout, cette danse macabre annonce la fin. Il est trop tard : « trop tard pour la morale, trop tard pour parler, trop tard pour se sauver, trop tard pour changer quelque chose[1] ». C’est un adieu à la vie, au bonheur, un adieu à la parole. Jean a la vision d’un agneau égorgé ouvrant un livre scellé de sept sceaux. À chaque fois qu’un sceau est brisé, il semble libérer une catastrophe nouvelle soit la peste, la guerre, la famine, la mort, les tempêtes et les éclipses. Au dernier sceau, sept anges apparaissent faisant retentir sept trompettes qui déclencheront à leur tour autant de fléaux. « On n’a pas réussi à changer de vie et maintenant c’est trop tard! » s’exclame-t-il. La fête est finie. Les quatre cavaliers de l’Apocalypse triompheront.

Agrandissement : Illustration 4

Le troisième épisode, « le Règne », voit l’avènement du mal. Louis Bonard explore la figure performative du diable à travers le personnage d’un présentateur de talk-show à l’américaine, improvisant à la manière du stand-up. « Remplissez-vous d’espoir vous qui entrez ici » sera prononcé plusieurs fois tout au long du spectacle, détournant la célèbre expression « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance », qui accueillait les damnés dans « L’enfer » de « la Divine Comédie[2] » de Dante. Il en prend littéralement le contre-pied de façon prophétique puisque l’affirmation, dans son allégresse, annonce déjà la Jérusalem céleste du quatrième et dernier épisode. Mais pour l’instant, l’enfer prend ici des allures de télé-réalité. Vulgaire, grotesque, on peut même y deviner les réminiscences d’une célèbre émission télévisée française connue par ses initiales, télé-poubelle servie sur un plateau. Tout y passera, des blagues triviales jusqu’aux insinuations salaces. Louis Bonard campe un Satan écocide et libidineux, bouffon brillant « comme une étoile noire[3] ». Sans doute l’épisode le plus laborieux, le plus courageux aussi.

Agrandissement : Illustration 5

Le quatrième et dernier épisode est celui des « promesses » contenues dans son titre. Il est le seul à mettre en scène quatre personnages. « Jean a dit tout ce qu’il avait à dire, a vu tout ce qu’il avait à voir. Il ne reviendra pas, et moi non plus » annonce Louis Bonard, précisant : « Cette fois c’est vraiment la fin ». Des chants polymorphes installent le public dans une disponibilité méditative propice à prendre le temps nécessaire pour pleurer de joie et de tristesse, pour rêver le monde de demain, l’espace commun que nous voulons construire, la société à laquelle nous aspirons. D’une très grande beauté, il ouvre sur la Jérusalem céleste qui représente l’aboutissement de l’Histoire et le retour à la perfection initiale, la terre promise, le jardin d’Eden, ou simplement la joie de se lever demain.

Agrandissement : Illustration 6

Fabuler la fin du monde pour penser de meilleurs lendemains

Formé à la performance à la Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève, Louis Bonard est tout à la fois comédien, dramaturge et metteur en scène. Il s’approprie les œuvres et les pensées des différentes époques qui deviennent autant de filtres à travers lesquels il observe le présent d’un point de vue critique mais néanmoins optimiste. « C’est l’essai de regarder le monde avec sévérité, un ton grinçant, tout en faisant que la joie et l’optimisme demeurent[4] » explique-t-il. Louis Bonard refuse l’aigreur des pessimistes autant que la candeur des positivistes. Il a l’art de savoir bien s’entourer. Avec lui, le théâtre romand prend des allures familiales. Ainsi, Adina Secretan signe-t-elle la dramaturgie du premier et du dernier épisode quand Aurélien Patouillard, l’interprète des « Auréliens » de François Gremaud, en signe celle du deuxième, et Marion Duval, dont on se souvient avec bonheur de l’inénarrable « Cécile » – dont la dramaturge n’est autre qu’Adina Secretan –, le troisième. Nicholas Stücklin, le génial compositeur qui accompagne musicalement les créations du collectif Old Masters signe la musique de la pièce. On lui doit le générique et il collabore à la conception du quatrième épisode, qui met en scène une chorale. Jouée pour la première fois dans son intégralité au Théâtre Saint-Gervais à Genève, la pièce couvre une grande variation de genres et d’adresses théâtrales, du stand-up façon talk-show au chant polyphonique. Chaque épisode relève d’un genre différent, ce qui peut parfois surprendre.

Agrandissement : Illustration 7

« De la Bible, l’on connait des noms qui sonnent familier, les sept Cavaliers de l’Apocalypse et autant de trompettes. Face à un texte dont certaines images troublantes, nébuleuses et passées en boucle semblent impossibles à traduire scéniquement, voire à comprendre, je me suis plongé à la fois dans une méditation et une réflexion. Avec ses dimensions qui hantent et habitent profondément, voici un écrit dont on peut résolument faire une lecture poétique[5] » explique Louis Bonard. De cette interprétation toute personnelle, il propose de sonder notre rapport au monde et à sa disparition mais aussi à notre propre disparition, individuelle et collective. Et si l’apocalypse, mise à nu de ses atours religieux, n’était pas autre chose que la métaphore de la crise climatique qui vient ? Qui est déjà là ? « Je m’efforce de susciter des cadres fictifs pour penser et regarder le présent, si ce n’est un monde futur en faisant toujours un pas de côté[6] » précise-t-il. Derrière le récit potache, le spectacle alerte sur les dangers de notre inaction écologique et l’incertitude que celle-ci fait planer sur notre futur. Si le propos est alarmiste, le ton est résolument joyeux ce qui permet de renvoyer le public à ses responsabilités de façon plus légère sans renoncer pour autant à la part très critique de cette actualité brûlante. Sauvegarder la planète peut aussi être un jeu plutôt qu’une corvée, un choix plutôt qu’une fatalité. Il rappelle d’ailleurs que le dénouement de l’Apocalypse est heureux puisqu’il permet l’avènement d’une cité nouvelle. L’Apocalypse est ici envisagée comme une opportunité et non une calamité. La série théâtrale se veut résolument réflexive et drôle. En reprenant le squelette du texte souvent confus de Saint-Jean, l’artiste tente (et réussit) de rendre le récit biblique plus proche de notre quotidien et des préoccupations qui lui sont inhérentes. Le dénouement voit l’avènement d’un nouveau monde pacifié. Puisque l’heure est venue de faire des choix, pourquoi ne pas transformer l’utopie en idéal social concret ? À sa manière, Louis Bonard nous invite à nous sentir vivants.

Agrandissement : Illustration 8

[1] Texte de la feuille de salle L’Apocalypse (en 4 épisodes), Théâtre Saint-Gervais, Genève, du 9 au 14 mai 2023.

[2] Composée en 1303 et 1321, l’œuvre la plus célèbre de Dante est l’un des plus importants témoignages de la civilisation médiévale.

[3] Texte de la feuille de salle, op. cit.

[4] « Apocalypse réflexive et joyeuse », Entretien avec Louis Bonard, propos recueillis par Bertrand Tappolet, leprogramme.ch, 25 janvier 2022.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

L'APOCALYPSE (en quatre épisodes) - Concept et jeu Louis Bonard. Interprètes ép. 4 An Chen, Julia Deit-Ferrand, Yvonne Harder, Dominique Tille. Dramaturgie Adina Secretan pour les épisodes 1 et 4, Aurélien Patouillard pour l’épisode 2, Marion Duval pour l’épisode 3. Collaboration artistique Claire Dessimoz. Lumière et scénographie Florian Leduc. Musique originale Nicholas Stücklin. Costumes Doria Gomez Rosay. Régisseur et assistant lumière et scénographie Redwan Reys. Régie générale Marine Brosse. Assistanat à la scénographie Iommy Sanchez, Luidgi Barzillier. Assistanat costumes Josiane Martinho. Chargé de diffusion Tristan Barani. Coproduction L’Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Lausanne, Théâtre Saint-Gervais, Genève. Soutiens Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Loterie Romande, Pro Helvetia, Fondation Michalski, Ernst Göhner Stiftung, Fondation Suisa, SSA – Société Suisse des Auteurs, SIS – Schweizerische Interpretenstiftung. Accueil en résidence Schloss Bröllin, dans le cadre de la plateforme d’échange Crushing Borders, L’Abri. Spectacle vu au Théâtre Saint-Gervais à Genève le 13 mai 2023.

Du 9 au 14 mai 2023,

Théâtre Saint-Gervais

Rue du Temple, 5

CH - 1201 Genève