Agrandissement : Illustration 1

Curieusement Jean Painlevé (1902-1989) n’avait jamais bénéficié d’une exposition monographique en France avant celle que propose actuellement le Jeu de Paume à Paris. Père fondateur du cinéma scientifique, il compte à son actif près de deux cents œuvres filmiques, réalisées en soixante ans de carrière, avec lesquelles il réussit la synthèse entre la science et le cinéma, augmentée d’une dimension poétique des images. Ses étroites relations avec les mouvements d’avant-garde, en particulier les surréalistes, lui octroient une place de choix dans le milieu artistique. Tirages d’époque, documents d’archives et une douzaine de films issus pour la plupart des Documents cinématographiques, au total près de deux cents œuvres composent l’exposition du Jeu de Paume intitulée « Les pieds dans l’eau ». L’intérêt de Jean Painlevé pour la biologie, plus particulièrement, pour la faune aquatique qui le fascine, et le désir de partager ses découvertes avec le plus grand nombre, sont à l’origine de son activité filmique, persuadé que l’image animée peut être un formidable outil pédagogique. Son engagement dans la Résistance puis dans le Comité de libération du cinéma français lui valent d’être nommé en août 1944 à la Direction générale du cinéma qui deviendra en 1946 le Centre national du cinéma (CNC).

Agrandissement : Illustration 2

Une vie entre art et science

Jean Painlevé est né en 1902 dans le 7ème arrondissement de Paris. Son père, le mathématicien[1] Paul Painlevé, radical socialiste, dreyfusard, laïque et pacifiste, fut président du Conseil à trois reprises sous la IIIème République. Sa mère, Marguerite Petit de Villeneuve, décède deux mois après sa naissance d’une infection consécutive à l’accouchement. Durant son enfance, il passe ses étés au Pouldu, sur la côte sud de la Bretagne, avec sa grand-mère maternelle et son cousin, Pierre Naville[2], futur écrivain, sociologue du travail, et rédacteur en chef de la revue La Révolution Surréaliste. C’est au cours de ces vacances que Jean Painlevé prend goût à la mer, un goût indéfectible qu’il gardera tout au long de sa vie.

Agrandissement : Illustration 3

Il commence à prendre ses premières photographies avec pour appareil une boite rudimentaire dont l’objectif est fabriqué avec le fond d’une bouteille en verre. En 1914, son père lui offre un appareil photo Kodak n° 0 Brownie, le premier appareil photo compact produit en série avec une pellicule. « Je prenais toujours des photos. Je photographiais tout et n’importe quoi qui me paraissait curieux. C'est comme les enfants d’aujourd'hui qui s’amusent avec des ordinateurs pour voir comment ils fonctionnent. L'’image latente’ : on pourrait laisser dormir une image imprimée et la réveiller plus tard, c'est quand même une chose extraordinaire[3] » se souvient-il. Très mauvais élève, Painlevé conjugue une aversion pour les écoles et les institutions. « Je passais mon temps au lycée à me demander pourquoi on voulait que j'apprenne tout ça[4] ».

Agrandissement : Illustration 4

À seize ans en 1918, il crée, avec d’autres camarades du lycée Louis-le-Grand, parmi lesquels Georges Altman (1901-1960), futur journaliste et homme politique, un syndicat affilié aux « Étudiants socialistes révolutionnaires », une organisation anarchiste qu’il quitte deux ans plus tard pour rejoindre le « parti des Étudiants communistes ». La toute récente Révolution russe résonne pour de jeunes révoltés comme la promesse d’un monde nouveau. En 1922, il entreprend des études en médecine. Sur les bancs de la faculté de médecine à la Sorbonne, il rencontre Jacques-André Boiffard (1902-1961), futur assisant de Man Ray et photographe. Deux ans plus tard, Painlevé comme Boiffard abandonnent. Painlevé s’inscrit au cours de zoologie de Paul Wintrebert où il fait la connaissance de Maryvonne Hamon. Au cours d’un séjour à Roscoff où il fréquente la station biologique, il rencontre Geneviève Hamon (1905-1987), la sœur de Maryvonne qui va devenir sa compagne et sa collaboratrice. Painlevé installe son studio de cinéma dans la maison familiale de Geneviève, surnommée par les habitants Ty an Diaoul (« La Maison du diable » en breton) – les parents sont des militants anarchistes, traducteurs officiels de George Bernard Shaw – à Port-Blanc à côté de Roscoff.

Agrandissement : Illustration 5

À partir des années trente, Jean Painlevé et Geneviève Hamon réalisent un nombre important de films de recherche. L’œuvre qu’ils composent se singularise par quatre spécificités : le choix du littoral comme terrain d’étude, une approche scientifique et pédagogique, la relation au surréalisme et la dynamique du montage cinématographique et l’importance du mouvement, du rythme, de la danse comme particularités et motifs. L’exposition recontextualise le travail de Jean Painlevé soulignant l’importance de la recherche dans son œuvre. « Inspirant encore maints artistes, il trouve sa résonance actuelle dans la manière dont les films immergent le spectateur dans un espace mental indéfini qui, entre expériences familières et dérive onirique, est à même de déstabiliser notre sens de la réalité[5] » explique Pia Viewing, la commissaire de l’exposition.

Agrandissement : Illustration 6

Le littoral pour terrain de jeux

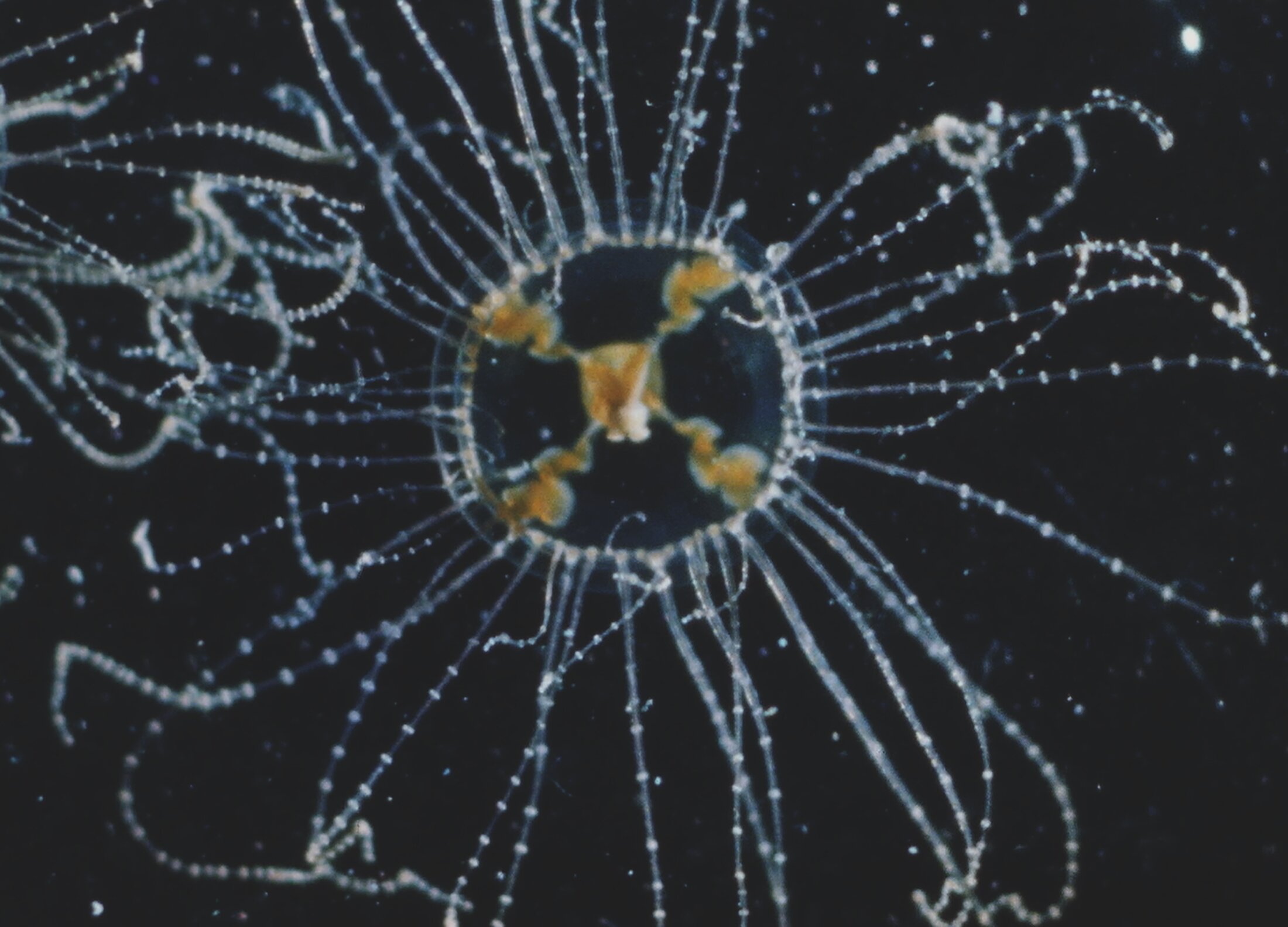

Bande de terre comprise entre l’étendue maritime et la terre ferme, couverte puis découverte au gré des marées, zone à la fois familière et populaire, le littoral constitue pour Jean Painlevé son premier terrain d’exploration. Grâce au modeste studio cinématographique improvisé dans la maison des parents de Geneviève, Painlevé tourne ses dix premiers films qui ont pour sujet la faune marine. Il est assisté de Geneviève Hamon, et d’opérateurs tels qu’André Raymond, rencontré sur le tournage[6] de « L’inconnue des six jours » (1926) de René Sti, ou Eli Lotar (1905-1969), futur photographe et cinéaste, compagnon de Germaine Krull. La vingtaine de documentaires que Painlevé a réalisé parmi plus de deux cents films est habitée par toute une faune peuplant les eaux peu profondes de la côte bretonne, de la crevette au Bernard-Lhermitte, de l’étoile de mer à l’oursin.

Agrandissement : Illustration 7

De ces premiers films scientifiques grand public, il ressort une heureuse réciprocité entre l’animal et l’humain. « Le style du cinéma documentaire de Painlevé est empreint d’une vitalité organique manifestement inspirée de films scientifiques[7] » précise encore Pia Viewing qui parle d’« osmose visuelle » pour évoquer la façon dont les différents aspects d’une même réalité s’interpénètrent dans les films. Projeté sous la forme de deux court-métrages muets en janvier 1930 avant d’être sonorisé en 1931, le film « crabes et crevettes », réalisé en 1929 à Port-Blanc, est le premier film de Painlevé à disposer d’une musique originale. Aucun commentaire oral ne vient compléter les intertitres. Painlevé est son propre producteur. Il fonde en 1930 sa société de production Cinégraphie documentaire qui prend par la suite le nom des Documents cinématographiques.

Agrandissement : Illustration 8

En 1934, quelques mois après le décès de Paul Painlevé[8], sort sur les écrans le court-métrage « L’hippocampe » dans lequel est filmé, pour la première fois, un accouchement du mâle. Le synopsis écrit par Jean Painlevé est le suivant : « Que dire de ces congénères verticaux, d’une tristesse distinguée, vieilles gargouilles refoulées ? Et avec ça, des mœurs ! Non seulement la femelle, en enfonçant sa papille cloacale dans la poche que porte le ventre du mâle, possède ce dernier, mais encore elle lui transmet ses deux cents œufs qu’il fécondera au passage et gardera ensuite pendant des semaines ». La poétique est ici ironique. Le simple choix de faire un film sur ce sujet déstabilise les idées reçues. La projection anthropomorphe sur les modes de reproductions des animaux, notamment sur la division des tâches, en fait un film véritablement subversif. « L’hippocampe », unique poisson vertical, est aussi le seul film de Painlevé qui a rapporté ce qui avait été investi. L’animal est également un prétexte pour revendiquer la part onirique de ses films.

Le 1er août 1935, Painlevé fonde avec le commandant Yves Le Prieur[9] (1885-1963), inventeur du premier scaphandre autonome, le « club des sous-l’eau », premier club de plongée sous-marine qui deviendra à Paris le « Club des Scaphandres et de la Vie Sous l'Eau », dédié à la promotion de la plongée et au développement des techniques de prises de vue sous-marines, domaine jusque-là réservé au militaire.

Agrandissement : Illustration 9

« Repousser les limites de la science et de l’imaginaire »

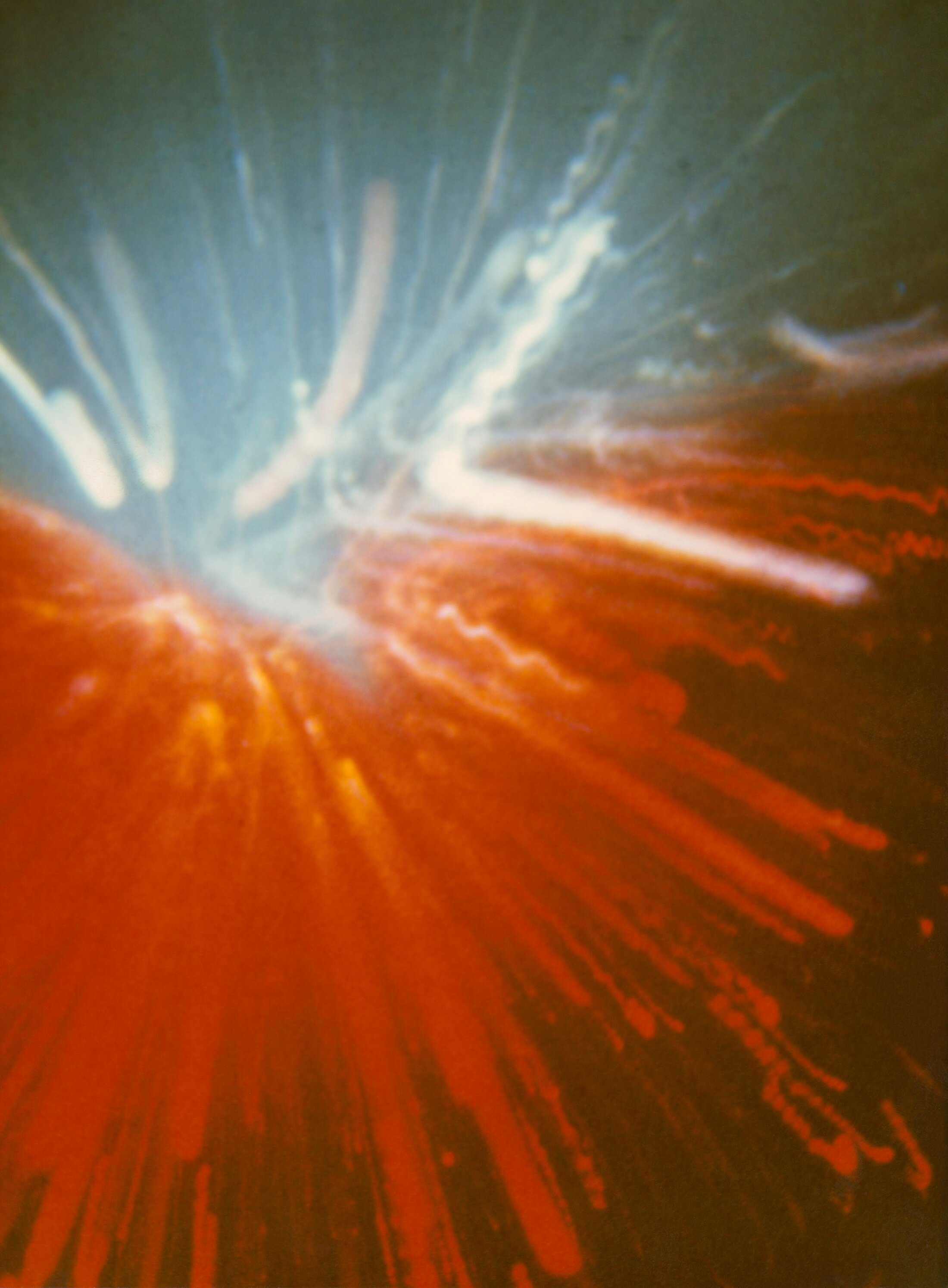

Le désir de partage au plus grand nombre de Painlevé interroge le lien existant entre science et fiction[10]. Conscient de notre tendance à l’anthropomorphisme, il propose une mise en fiction de la science qui renouvèle le genre documentaire. En dehors de la recherche scientifique, il cherche à étudier et enregistrer le mouvement à l’aide du film cinématographique. « Il est évident que le mouvement, spécifique au cinéma, ajoute une grâce ou une puissance étonnante aux formes... Simples ou compliqués, les lignes et les rythmes s’enregistrent comme une forme d’éternel[11] » écrit Painlevé. « C’est une mission du cinéma de transmettre à l’homme cette évocation de la Nature dans ce qu’elle a de plus inéluctable, de plus cosmique ». Ses premiers films en couleurs des années cinquante, mêlent, comme dans ses premiers court-métrages, séquences anciennes et récentes. Ils ont pour sujets des oursins, méduses, étoiles de mer et autres mollusques. Dans les années soixante-dix, il réalise un film sur les cristaux liquides aux formes abstraites, conforme au cinéma expérimental de son temps. « Acera ou la bal des sorcières » (1978) porte sur le cycle de la vie des acera ou Philinopsis, gastéropodes vivant dans la vase du littoral. La musique aux accents jazzy donne une tonalité surréaliste au film.

Agrandissement : Illustration 10

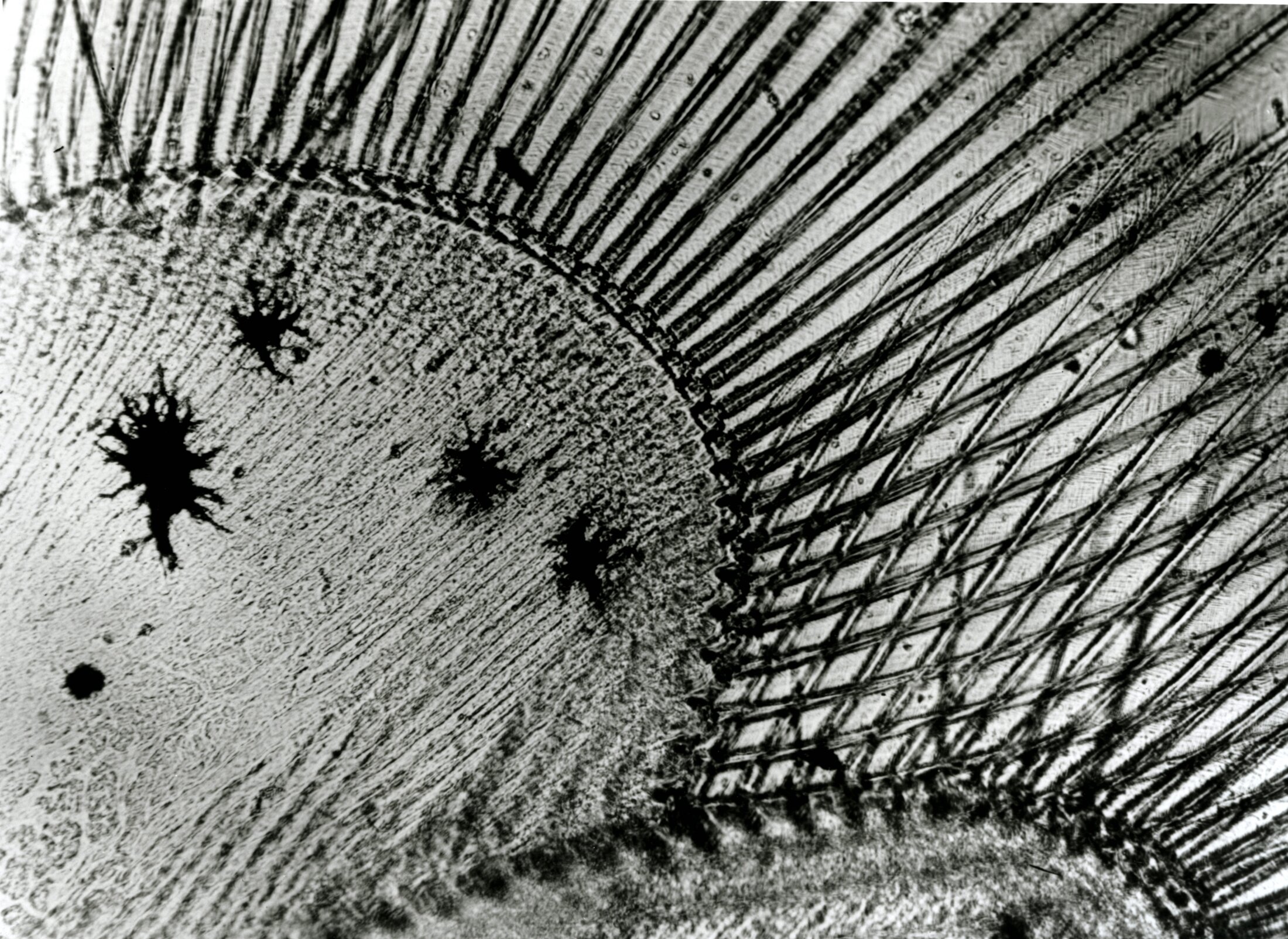

Parallèlement à son travail cinématographique, Jean Painlevé maintient tout au long de sa carrière une pratique et un intérêt photographiques. Tout au long de sa vie, il utilisera la technique de la microphotographie inventée en 1908 par le médecin français Jean Comandon (1877-1970), qui permet de photographier à travers un microscope et d’agrandir un phénomène des milliers de fois sa taille d’origine. Les microphotographies de Painlevé et gros plans pionniers de la faune sous-marine, sont contemporaines de la « nouvelle objectivité » et du mouvement moderne de la photographie. « L’œuf d’épinoche » (1927), son tout premier film, est entièrement réalisé au microcinéma, il suit les mouvements lents du protoplasme de cet œuf de poisson. Painlevé a donc contribué à structurer le cinéma scientifique[12] tout en préservant son indépendance et sa vocation de militant engagé dans la défense d’un cinéma de qualité.

Agrandissement : Illustration 11

Inventeur d’appareils de prise de vue pour « donner à voir par la technique ce que l'œil humain est incapable de voir[13] », Jean Painlevé construit une œuvre à la fois didactique et poétique, qui reste encore source d’inspiration pour bien des artistes aujourd’hui. Ses films ont un côté englobant très contemporain qui immerge le spectateur dans un ailleurs aux dérives chimériques. « Le métier comporte ses joies pour ceux qui aiment la mer, pour ceux qui l’aiment jusqu’à l’exclusion de toute autre possibilité de joie naturelle. Patauger jour et nuit par n’importe quel temps même où l’on sait ne rien trouver, de l’eau au nombril ou aux chevilles, fouiller partout, algue ou pieuvre, s’hypnotiser sur une mare sinistre où tout vous guette alors que rien n’y vit — extase de n’importe quel intoxiqué y compris le chien de chasse kilométrant en tous sens avec un plaisir infini le champ dont chaque repli cache, au plus, une vieille patate[14] » écrit Jean Painlevé en 1935 dans un texte publié dans la revue Voilà. Ce cri d’amour à la mer a pour titre « Les pieds dans l’eau ».

Agrandissement : Illustration 12

[1] Son travail porte sur les équations différentielles, appelées « équations Painlevé». Spécialiste de la mécanique des fluides, ses découvertes ont contribué aux progrès de l'aviation.

[2] Archives Jean Painlevé, https://jeanpainleve.org/chronology Consultées le 23 août 2022.

[3] Hélène Hazéra, Dominique Leglu, « Jean Painlevé qui fait voir l’invisible », Libération, 15-16 novembre 1986, p. 20-23.

[4] Archives Jean Painlevé, op. cit.

[5] Pia Viewing, guide d’exposition, Jean Painlevé. Les pieds dans l’eau, Jeu de Paume, du 8 juin au 18 septembre 2022.

[6] André Raymond est directeur de la photo, Jean Painlevé, assistant à la réalisation et acteur aux côtés de Michel Simon. Le film ne sortira jamais en salles.

[7] Pia Viewing, op. cit.

[8] 29 octobre 1933. Il est enterré au Panthéon à Paris, caveau n°25.

[9] Officier de marine et inventeur, pionnier dans l’armement aéronaval (les fusées Le Prieur ou roquettes en 1916), l’aviation (gyroclinomètre et navigraphe en 1920), la plongée sous-marine (le scaphandre autonome Fernez-Le Pireur en 1925), le cinéma et le cinéma sous-marin (améliorations du scaphandre qu’il dote d’un hublot, 1931).

[10] Florence Riou, « Jean Painlevé : de la science à la fiction scientifique », Conserveries mémorielles [En ligne], #6 | 2009, mis en ligne le 26 décembre 2009, consulté le 24 août 2022. URL : http://journals.openedition.org/cm/350

[11] Extrait de Jean Painlevé, Formes et mouvements dans le cinéma scientifique, tapuscrit, non-daté, Archives Jean Painlevé.

[12] Roxane Hamery, « Jean Painlevé et la promotion du cinéma scientifique en France dans les années trente », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [En ligne], 47 | 2005, mis en ligne le 01 décembre 2008, consulté le 23 août 2022. https://journals.openedition.org/1895/328#quotation

[13] Cité dans Samuel Douhaire, « Painlevé, la science de la parabole », Libération, 25 août 2006.

[14] Jean Painlevé, « Les pieds dans l’eau », Voilà, 4 mai 1935.

Jean Painlevé. Les pieds dans l'eau - Commissariat : Pia Viewing, en partenariat avec Brigitte Berg, directrice des Documents Cinématographiques/Archives Jean Painlevé, Paris.

Du 8 juin au 19 septembre 2022, tous les jours de 12h à 20h, samedi-dimanche, de 11h à 20h, nocturne le mardi jusqu'à 21h, fermé le lundi.

Jeu de Paume

1 place de la Concorde 75 001 Paris

Agrandissement : Illustration 14