Agrandissement : Illustration 1

La condition de délabrement des grandes structures de services collectifs – eau, assainissement, déchet, électricité, gaz – qui plus est, à l’aune du basculement climatique, oblige à repenser le monde souterrain et titanesque des infrastructures énergétiques. C’est par le prisme d’une approche féministe, les femmes ayant été longtemps tenues à l’écart de cet univers, que s’articule le projet artistique, social et militant collaboratif initié par la philosophe, autrice et commissaire indépendante Géraldine Gourbe et l’historienne de l’architecture et des techniques Fanny Lopez, « Power up. Imaginaires techniques et utopie sociale ». Il a été pensé comme un diptyque d’expositions qui a occupé presque simultanément le Grand Café – Centre d’art contemporain de Saint-Nazaire et la Kunsthalle de Mulhouse au printemps dernier. Si l’exposition haut-rhinoise est aujourd’hui terminée, celle qui a investi le Grand Café se poursuit tout l’été. Prenant le contre-pied du grand récit énergétique soumis au progrès et à l’innovation technologique, elle raconte une autre histoire des techniques, intime, focalisée sur les usages sociaux des outils de productions et de distribution, en entremêlant imaginaires plastiques, récits spéculatifs et architectures conceptuelles. Des films d’anticipation aux projets d’architectes, d’urbanistes d’ingénieurs et artistes, l’imaginaire technique est tout ce qu’il y a de plus fertile.

Agrandissement : Illustration 2

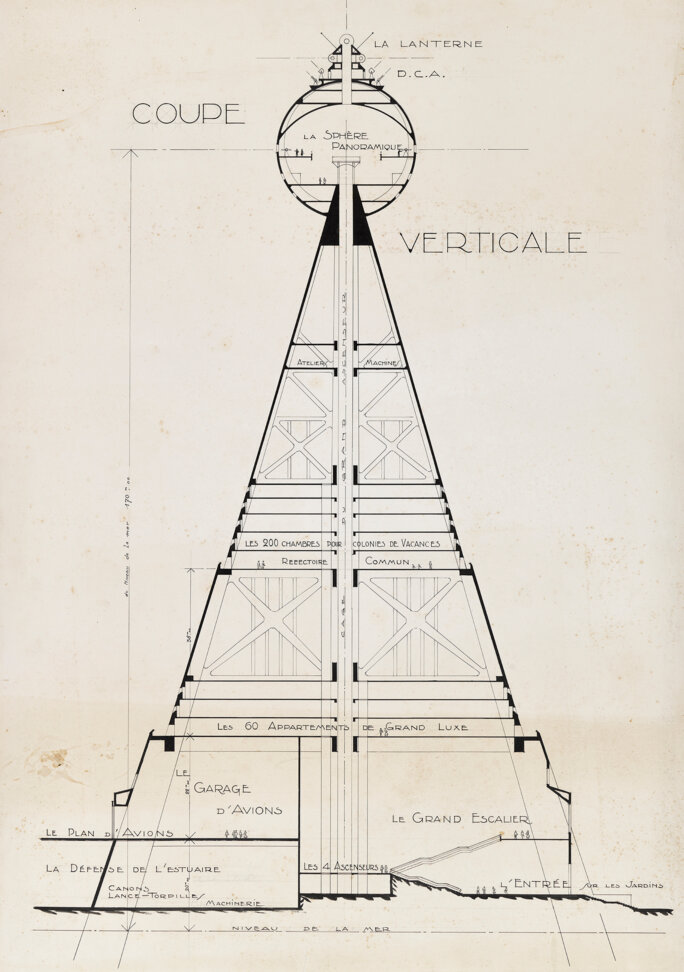

L’hypothèse d’une rêverie nazairienne

En prenant pour point de départ « Sphère panoramique : Hypothèse d’une rêverie », le château d’eau utopique[1] imaginé par l’architecte Jacques Dommée (1895-1940) en réponse à une commande d’État de 1938-39 pour Saint-Nazaire, l’exposition aborde les énergies, non pas du point de vue de leurs sources de production, mais de celui, rarement évoqué, de leurs infrastructures. Les réseaux et les objets techniques qui les conduisent et les distribuent ont beau être au plus près de notre quotidien, assurant l’accès des biens communs fondamentaux, ils constituent cependant un monde invisibilisé, abstrait, inconnu. Ce château d’eau d’une hauteur équivalente aux immeubles new-yorkais, apparait comme une vigie sur le fleuve. Il a été conçu pour remplir les fonctions multiples et parfois contradictoires de citadelle défensive, d’un ensemble de salles de réception calquées sur l’ambiance des paquebots mythiques – à l’image du Normandie construit à partir de 1931 sur les chantiers de Penhoët, actuels chantiers de l’Atlantique, à Saint-Nazaire –, et d’une future auberge de jeunesse. Jacques Dommée meurt dix jours après avoir terminé les plans de ce projet, qui par son titre pose d’emblée la question de l’utopie. Il s’inscrit au sein d’une immense carte murale, ouvrant la grande salle du rez-de-chaussée, qui superpose de nombreux projets d’infrastructures des bords de Loire, qu’ils soient restés à l’état de concept, construits mais ayant cessé toute activité ou toujours en fonctionnement. Réalisée par la graphiste Charlotte Vinouze, la carte projette le visiteur dans un univers imprégné d’éléments climatiques, dégageant quelque chose de l’ordre de l’épopée, une grande traversée à la dimension cosmique avec la présence d’un astre solaire qui renvoie à celui figuré dans la tapisserie présentée à l’étage, « Soleil de lune » de Jean Picart Le Doux (1902-1982), l’un des grands animateurs du renouveau dans la tapisserie contemporaine. Cet atlas mural contient la promesse d’un nouveau monde.

Agrandissement : Illustration 3

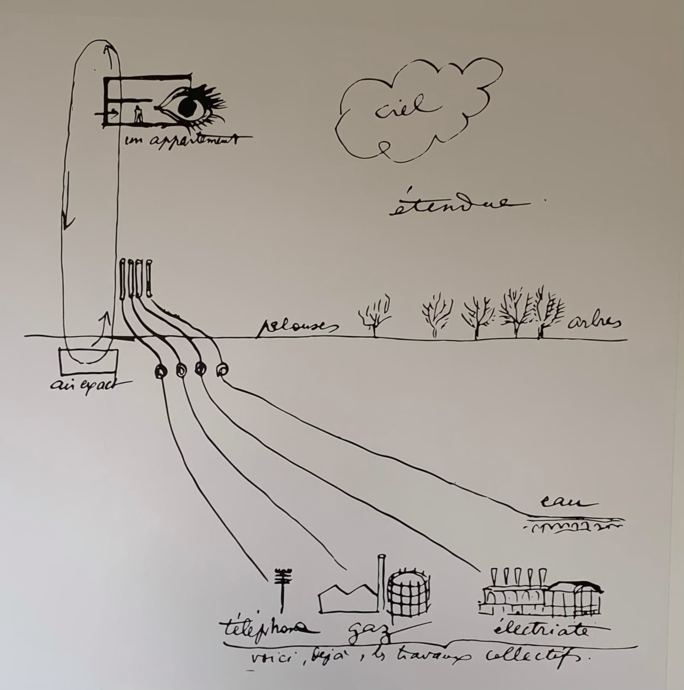

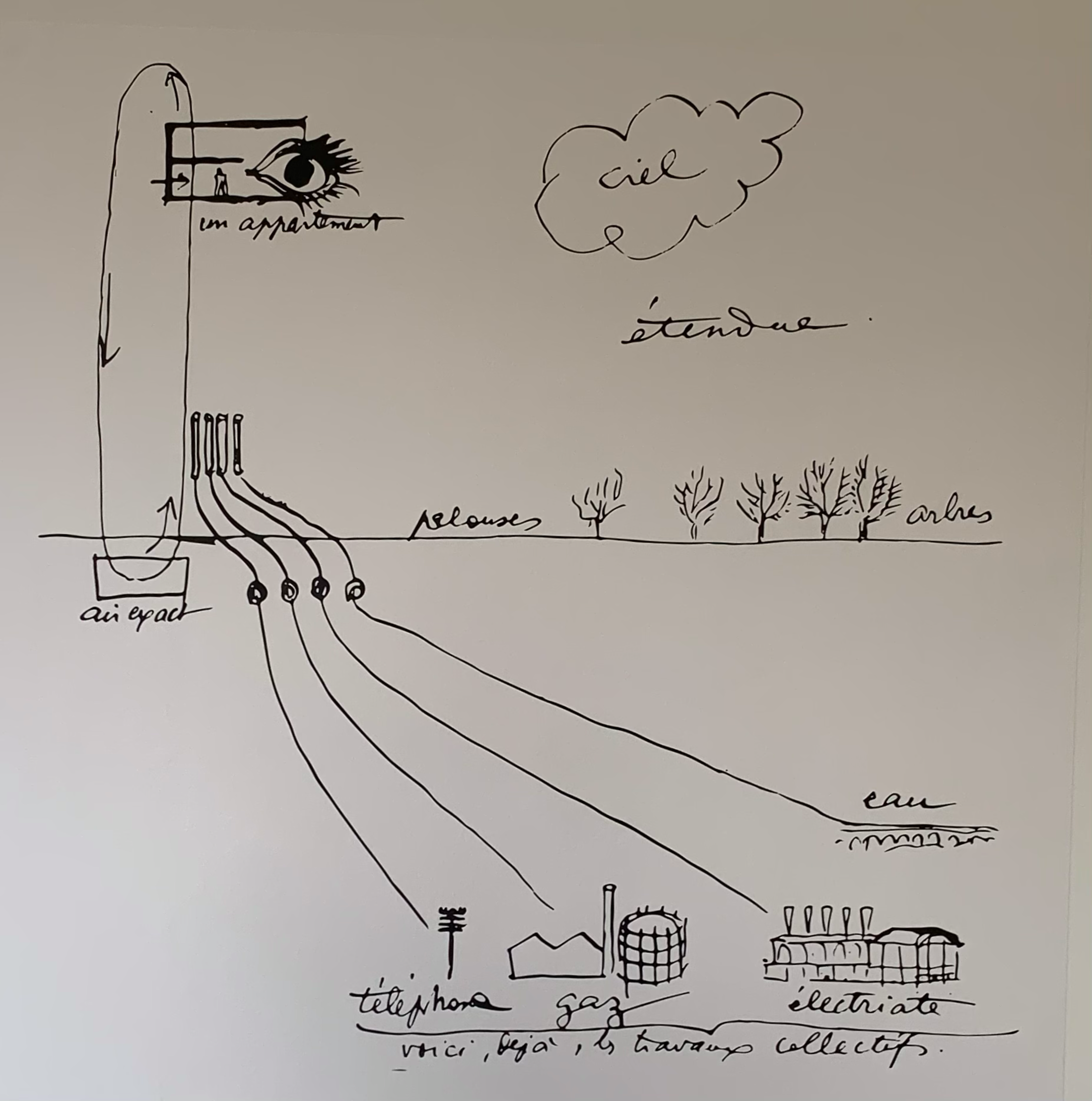

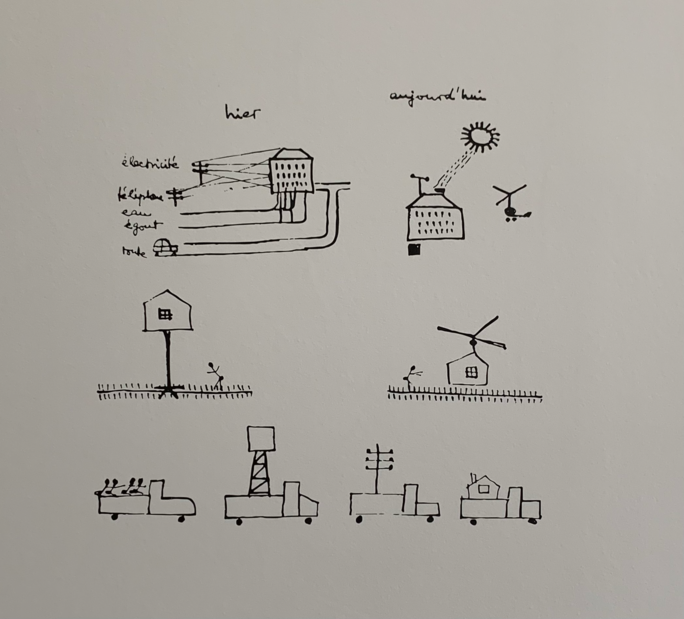

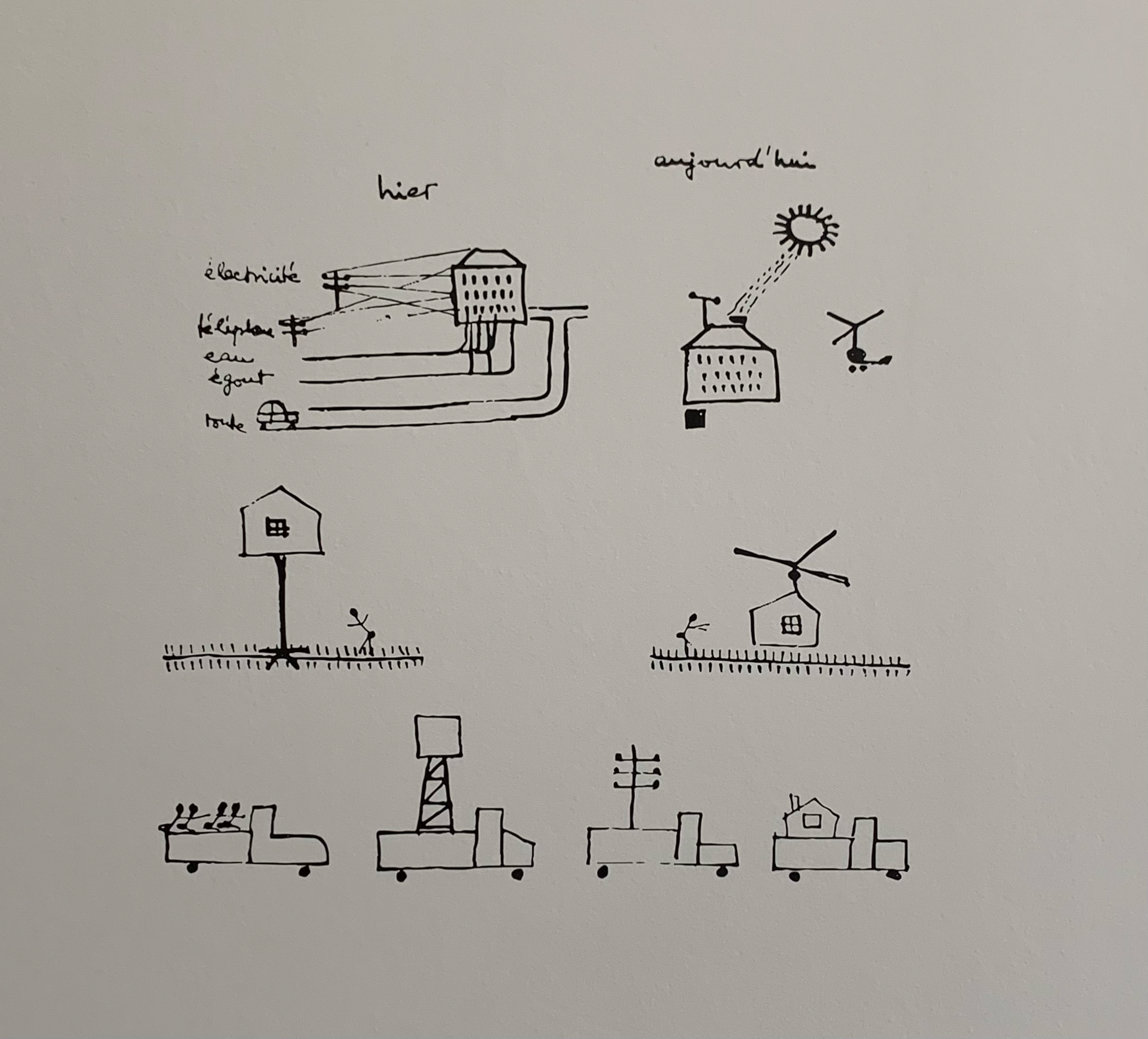

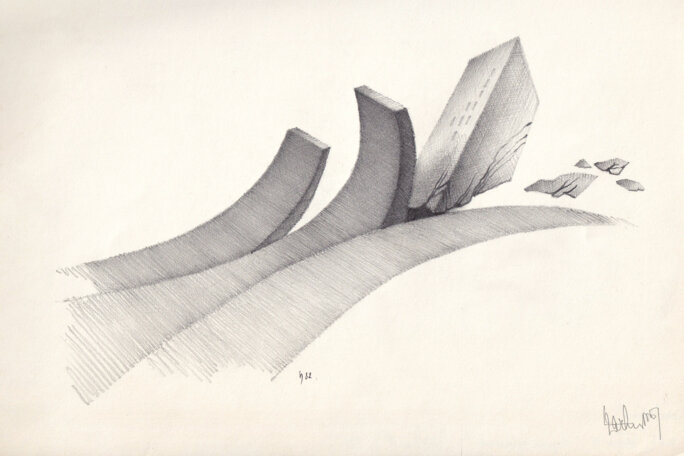

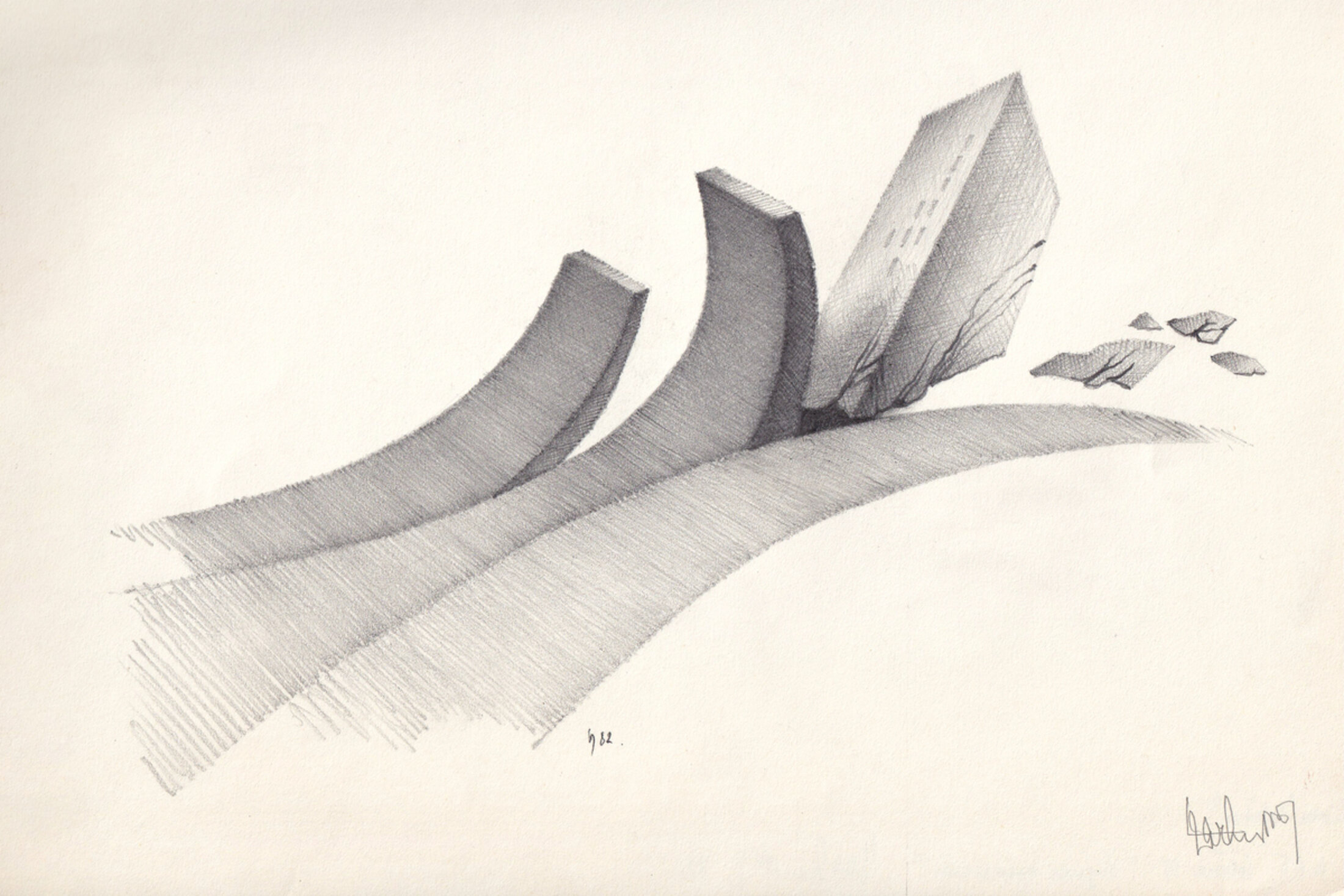

Le Corbusier (1887-1965) et Yona Friedman (1923-2019), deux figures centrales de l’architecture du siècle dernier, proposent deux visions radicalement différentes de l'infrastructure et de la distribution des biens communs. D’un côté, le dessin conceptuel de la « ville radieuse » (1933) révèle l‘importance des services collectifs. Eau, électricité, gaz, téléphone, ont été pensés comme les éléments nécessaires à la vie moderne et à son paysage. De l’autre, « la cité spatiale » (1956) avec laquelle Yona Friedman interroge aussi bien la fonctionnalité que la visibilité de l’infrastructure, la faisant surgir du sous-sol où elle était cachée, pour mieux la révéler en tant que structure architecturale. Claude Parent (1923-2016), qui s’était associé à EDF dès 1974 pour insérer dans le paysage national les centrales nucléaires, s’éloigne de ce productivisme atomique pour produire à la fin de années quatre-vingt-dix « Habiter la vague », qui envisage la possible infrastructuration de l’océan.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Avec sa « Ligne de lumières (sensibles) » (2001-03), Véronique Joumard subvertit les codes de l’objet technique infrastructurel en s’écartant de sa fonction première, ici éclairer l’espace, pour rendre visible la matière et le flux électrique qui traversent ces projecteurs montés en série. À l’arrêt, les projecteurs restent traversés par un filet incandescent d’énergie électrique provenant de la terre. Une manière de re-sensorialiser cette question du flux électrique. Lou Masduraud s’intéresse aux images du travail, des équipements et des machines à forte connotation masculine, ainsi qu’aux aspects socialement peu représentés de l’intimité et de la vulnérabilité des hommes. Son installation, « Wet men » (2022), rejoue l’espace de travail très fantasmé des dockers en faisant référence aux équipements nécessaires au bon fonctionnement des bains-douches à leur destination. Elle détourne les réseaux techniques par en faire des formes plus organiques représentant les portraits de cinq dockers, figures disloquées dont le fonctionnement est défaillant. Elle s’inspire des dessins d’outils de l’artiste américaine Lee Lozano (1930-1999), porteurs d’une masculinité normative que Lozano exagérait volontiers en leur donnant des formes sexualisées. La proximité formelle des parties de corps et des outils, tous deux réalisés en gré émaillé, évoque le corps au sens marxiste : mis au travail, utilisé, déformé, endommagé dans sa fonction de force de travail. Critique des représentations virilistes liées au monde du travail, l’œuvre confronte deux formes d’objectivation du corps humain : la sexualisation et l’aliénation en tant que force de travail.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Dans la seconde salle du rez-de-chaussée, plus intimiste, l’installation de Laura Lamiel, « Le regard détourné » (2000-2022), ressuscite l’histoire méconnue des moquettes d’égouts. Ces objets ordinaires, réalisés à partir de rebuts, entouraient, jusque dans les années soixante-dix, les plaques d’égouts, faisant office de filtres qui laissent passer l’eau tout en retenant les encombrants éventuels. Durant plusieurs années, l’artiste les a collectés, lavés, repiécés afin de leur donner un peu du caractère qu’ils n’ont jamais eu. Ainsi enroulées et réunies délicatement les unes aux autres, ces moquettes semblent former un matelas détaché du sol sur lequel on pourrait s’allonger. Laura Lamiel réhabilite ainsi un objet voué au dédain, le promeut en quelque sorte, lui offre une ascension sociale. L’objet sale est retourné pour devenir un objet de salle, d’exposition, d’apparat. Sur le mur du fond, un grand dessin de Tatiana Trouvé, extrait de la série « Intranquility » (2010) plonge le visiteur dans un univers étrange, un monde ordonné où les éléments d’infrastructures énergétiques envahissent des espaces domestiques, au point ici d’habiter la chambre à coucher. L’artiste dénonce la domination d’une sphère techno-moderniste sur notre intimité. Le traitement graphique fait référence aux intérieurs modernistes détenteurs d’un idéal progressiste et fonctionnel, apparaissant ici comme des fantômes envahissants. « C'est comme lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit dans un espace que vous connaissez, mais que vous vivez d'une manière différente[2] » explique l’artiste. En superposant dans ses dessins des phénomènes psychiques et des propositions spatiales à l’aide de la mémoire qui en sélectionne et recompose les éléments, l’artiste autorise la coexistence de l’espace spirituel et de l’espace matériel.

Agrandissement : Illustration 9

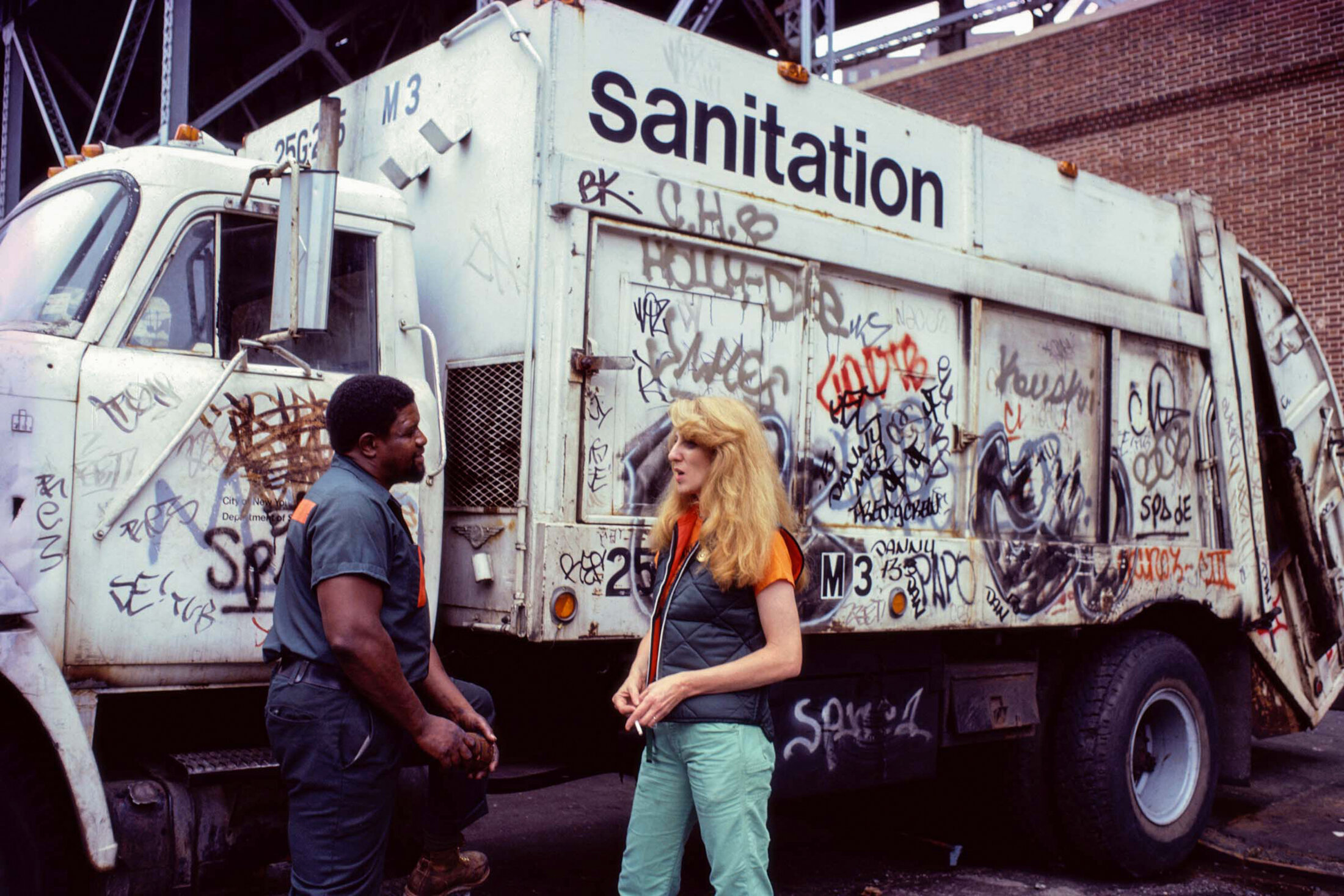

Trois images illustrent « Touch sanitation » (1979-1980), la performance de l’artiste féministe américaine Mierle Laderman Ukeles, alors en résidence en tant qu’artiste bénévole au département d’assainissement de la ville de New York, prétexte à un voyage dans le réseau titanesque de collecte et de traitement des déchets domestiques. Onze mois seront nécessaires à l’artiste pour mener à bien sa performance, un rituel de la poignée de main qu’elle imagine en constatant le mépris que subissent les éboueurs de la part des habitants, la violence avec laquelle ils sont ignorés ou insultés, avec laquelle on évite instinctivement de les toucher, leurs corps étant rejetés à la fois comme « polluants et pollués[3] », ce qui n’en finit pas de les affecter émotionnellement. Durant onze mois donc, l’artiste va aller à la rencontre des 8 500 éboueurs des 59 quartiers de la ville de New York, établissant le protocole suivant : « Je ne suis pas là pour vous analyser, vous juger. Je suis là pour être avec vous : pendant tous vos déplacements, à toutes les saisons, parcourir toute la ville avec vous. Je regarde chaque travailleur, je lui serre la main et je lui dis : ‘Merci de garder New York City en vie’[4] ». À travers ces poignées de main, elle rend visible toute une chaine humaine, un réseau indispensable au bon fonctionnement de la vie collective.

Agrandissement : Illustration 10

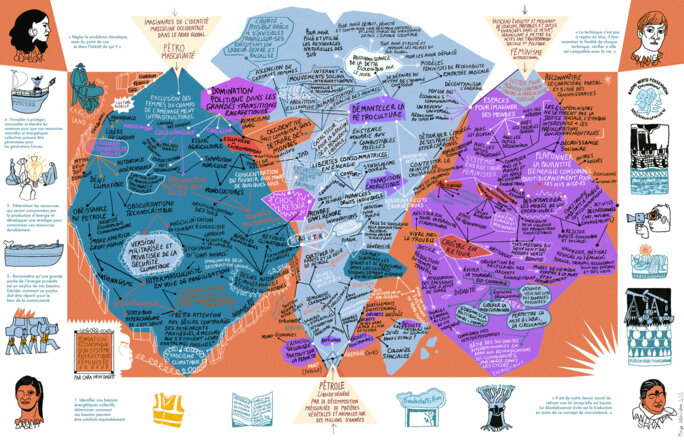

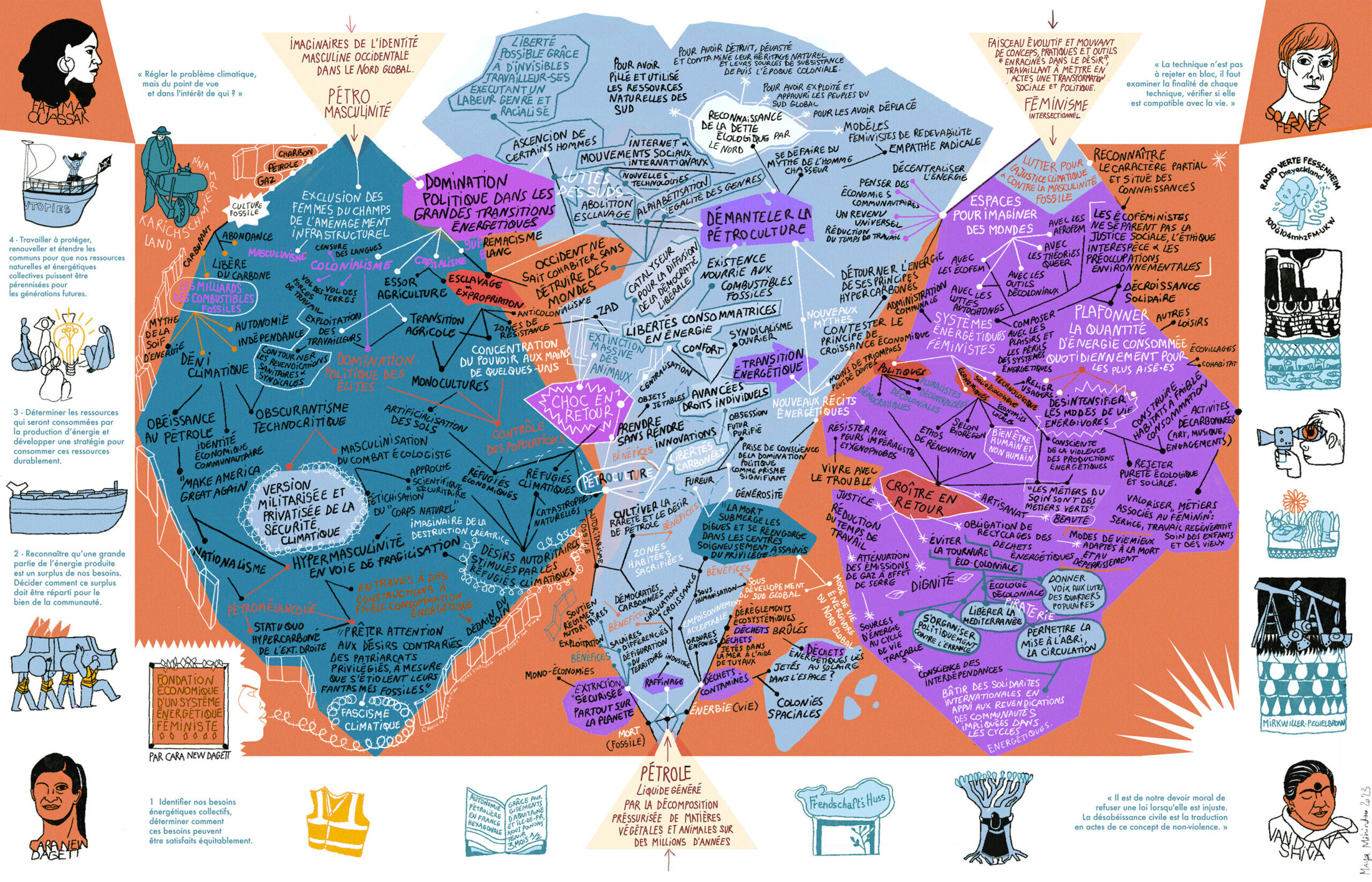

Fondation d’un système énergétique féministe

Sur le palier qui scinde l’escalier du Grand Café en deux, à mi-chemin entre le rez-de-chaussée et le premier étage, accroché au centre du mur, se trouve le portrait dessiné d’une figure oubliée et pourtant essentielle à l’histoire de la reconstruction de Saint-Nazaire, Marthe Barbance, chercheuse pionnière qui, en 1948, soutient une thèse de doctorat d’histoire intitulée « Saint-Nazaire, la ville, le port, le travail » dans laquelle elle fait le récit du développement de Saint-Nazaire, ville industrielle et ouvrière, avant sa destruction. Elle est la première femme à soutenir une thèse sur la question des techniques. Son approche sociale en fait, encore aujourd’hui, une référence incontournable pour la connaissance sur la singularité de la ville. Intitulé « Marthe la Géante », le portrait a été réalisé spécifiquement pour l’exposition par Maya Mihindou qui en fait une véritable icone pop, une figure protectrice, la bonne mère de Saint-Nazaire. La fresque qui se déploie sur le mur en haut de l’escalier est également l’œuvre de la jeune artiste installée à Marseille. Elle est commune aux expositions de Saint-Nazaire et de Mulhouse, et dessine une cartographie des enjeux contemporains liés à l’héritage des infrastructures vieillissantes et à leur renouvèlement qui ne va pas forcément de soi malgré ce qu’on veut nous faire croire. Intitulée « Fondation d’un système énergétique féministe », elle s’inspire du concept de « pétromasculinité[5] » de Cara New Daggett auquel elle adjoint les pensées féministes des autrices et militantes Solange Fernex, Fatima Ouassak et Vandana Chiva, sur la désobéissance civique notamment.

Agrandissement : Illustration 11

Après l’Apocalypse (YOUR FUTURE ATOMIC)

Les pratiques collectives et la transdisciplinarité occupent une place centrale dans le travail de Marielle Chabal. L’artiste élabore des œuvres-monde à l’image de « Al Qamar » (2019), fiction d’anticipation autour de l’érection d’une cité ultra libertaire par celles qui ont provoqué l’effondrement du système capitaliste, qui interroge la nécessité incoercible d’un nouveau monde, sorte d’échappatoire toxique délaissant le réel comme vecteur de puissance d’agir. D’Auroville, citée environnementale conçue et organisée socialement autour de l’astre solaire, construite en Inde par l’architecte français Roger Anger, élève de Noël Le Maresquier chargé de la reconstruction de Saint-Nazaire après-guerre, à la tapisserie « Soleil et lune » de Jean Picart le Doux, les promesses utopiques du soleil sont mises à l’épreuve d’un réel social.

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Le film de Basim Magdy, « My Father Looks For an Honest City » (2010) suit le père de l’artiste égyptien dans les ruines d’un complexe architectural en banlieue du Caire, errant une lampe de poche à la main tandis qu’un orage gronde au loin. Il avance au milieu des décombres à la recherche de preuves postapocalyptiques. Le film relativise les bienfaits sociaux de l’énergie solaire pensée jusque-là comme bienfaitrice. Il est mis en perspective avec les représentations de cités solaires des architectes Jeanne-Marie et Georges Alexandroff qui esquissent, dans une série de vues de ville, un nouvel ordre territorial. Pour la première fois, les énergies renouvelables atteignent une échelle qui les placent en capacité de rivaliser avec le nucléaire, mais les mégastructures proposées invitent à repenser les choses depuis les modèles d’infrastructures existants.

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

« Walt Disney Counting his Future Regrets », toile de Basim Magdy, fustige le monde rêvé de Walt Disney, organisé autour des usages privés de l’atome, bien loin des contingences sociales. Portrait sarcastique d’un homme dont la mégalomanie confine à la folie, se tenant seul devant une maquette de la ville selon lui idéale, il avait pourtant eu cette capacité inventive de construire un empire qui règne aujourd’hui encore sur nos imaginaires. « Depuis de nombreuses années, je m’intéresse à l’histoire des utopies techniques et des alternatives énergétiques[6] » explique Fanny Lopez. « À l’heure des catastrophes une question devient de plus en plus brûlante : « comment penser la technique » ? Au-delà d’un individualisme méthodologique du chacun pour sa peau, comment reconstruire du commun ? » En redonnant une place dans l’histoire des techniques à ces projets alternatifs écartés par choix politique, l’exposition « Power up » les rend plus légitimes en même temps qu’elle ouvre des imaginaires pour d’autres possibles. Des alternatives existent. Elles ont toujours existé. L’originalité et l’ambition du commissariat croisé – art contemporain, patrimoine, histoire de l’architecture et des techniques – ainsi que le parti pris d’une recherche située – comment l’histoire locale régénère les grands récits – en attestent et semblent devenir un marqueur du Grand Café, dans la lignée de l’exposition « Contre vents » pour laquelle Guillaume Desanges et François Piron proposaient, en 2019, une généalogie des solidarités ouvrières, étudiantes et paysannes dans l’Ouest de la France. C’est sur un dernier tableau de Basim Magdy, intitulé « The Space Discotheque is an Underground Liberation Army » (2023), que s’achève l’exposition « Power up » : des résistantes constituant une armée de libération pour proposer de nouveaux futurs.

Agrandissement : Illustration 16

[1] « Le projet de "sphère panoramique" de Jacques Dommée », Archives municipales de Saint-Nazaire, s. d., https://archives.saintnazaire.fr/page/le-projet-de-sphere-panoramique-de-jacques-dommee

[2] Francesca Pietropaolo, « In the studio, Tatiane Trouvé », Art in America, mars 2009, p.87-96

[3] Deborah Dixon, Feminist Geopolitics. Material States, Fernham/ Burlington, Ashgate Publishing, 2015, p. 157.

[4] Reproduit dans Caroline Ibos, « Mierle Laderman Ukeles et l’art comme laboratoire du care. « Lundi matin, après la révolution qui s’occupera des poubelles ? » », Cahiers du Genre, vol. 66, no. 1, 2019, pp. 169-170.

[5] Terme défini en 2018 par Cara New Daggett, professeure en science politique de Virginia Tech, aux États-Unis, qui établit un lien entre énergies fossiles et pouvoir patriarcal blanc. L’utilisation et, par conséquent, l’extraction des combustibles fossiles relève des valeurs traditionnelles qui caractérisent les sociétés conservatrices communes à l’ensemble du monde occidental. Malgré le danger de plus en plus imminant que représente le changement climatique, ceux qui ont construits leur identité autour de cette pétromasculinité ne sont pas près d’y renoncer. « Si les gens s’accrochent avec tant de ténacité aux combustibles fossiles, même au point de s’embarquer dans l’autoritarisme, c’est parce que les combustibles fossiles assurent aussi la signification culturelle et les subjectivités politiques. Ce n’est pas une coïncidence si les Américains blancs et conservateurs – quelle que soit leur classe sociale – semblent être parmi les plus fervents négateurs du climat, ainsi que les principaux partisans des combustibles fossiles en Occident », Cara New Daggett, « Petro-masculinity: Fossil Fuels and Authoritarian Desire », Sage Journals, Volume 47, n°1, 2018, pp. 25-44.

[6] Quatre questions posées par Catherine Geel, entretien avec les commissaires, Journal de l’exposition Power up à la Kunsthalle de Mulhouse, du 16 février au 28 avril 2024, p. 12.

Agrandissement : Illustration 17

« POWER UP. IMAGINAIRES TECHNIQUES ET UTOPIES SOCIALES » - Commissariat : Géraldine Gourbe, philosophe, autrice et commissaire, Fanny Lopez, historienne de l’architecture et des techniques, professeure à l’Ensa Paris-Malaquais, Université Paris Sciences et lettres, Sophie Legrandjacques, directrice du Grand Café - centre d’art contemporain

Jusqu'au 1er septembre 2024.

Du mardi au dimanche, de 14h à 19h.

Le grand café - centre d'art contemporain d'intérêt national

2, place des quatre z'horloges

44 600 Saint-Nazaire

Agrandissement : Illustration 18