Agrandissement : Illustration 1

Dans le film « Les combattants » (2014) de Thomas Cailley, Adèle Haenel alias Madeleine Beaulieu est une jeune femme pour le moins énergique qui, face à la vague de catastrophes à laquelle est supposé être confronté le monde, se prépare au pire. Elle répond à la définition d’une prepper, une survivaliste. Depuis son déménagement à Plateforme 10, le musée cantonal du design et des arts appliqués contemporains (mudac) de Lausanne poursuit sa mue en ne cessant de surprendre. Après avoir abordé les relations complexes entre le cosmos et notre planète à travers un ensemble de travaux de designers, artistes et auteurs de science-fiction à l’automne 2023, il réunit cette fois-ci une quarantaine de designers internationaux pour évoquer le mouvement prepper dans une exposition qui parle des peurs mais aussi de l’espoir dans un futur qui passe par la résilience du nouveau monde. Intitulée « We will survive » et réunissant plus de quatre cents œuvres, elle est à l’image de ce mouvement, pleine de paradoxes. Le terme prepper dépasse la sous-culture du survivalisme, mieux connue. Il s’agit d’un terme global qui contient plein de choses différentes. Le mot est anglais. Le plus gros contingent des preppers se trouve aux États-Unis où le mouvement est né à l’époque de la Guerre froide. Face à la propagande gouvernementale de la peur et à un sentiment d’abandon qui ne pas tarde à se généraliser, certains décident de prendre alors les choses en main. Il est intéressant de constater que le mouvement n’existe que dans les pays riches, ceux qui ont quelque chose à perdre. Les survivalistes croient dans les idées du philosophe anglais Thomas Hobbes (1588-1679) qui pensait que la vie de l’humanité à l’état de nature était courte et brutale, une situation qui pouvait être atténuée si les humains se réunissaient et confiaient une partie de leur liberté à une autorité politique forte, qui agirait au mieux de leurs intérêts. Les preppers forment de nouvelles communautés où l’on peut vivre ensemble. « Compte tenu de la diversité du mouvement prepper, il serait réducteur d’offrir une vue d’ensemble unique et exhaustive » expliquent Anniina Koivu et Jolanthe Kugler, les commissaires de l’exposition. « Il n’existe pas d’approche unique du survivalisme. Nous espérons simplement donner un aperçu de la diversité́ des objets qui ont été imaginés pour survivre à un cataclysme planétaire ».

Agrandissement : Illustration 2

Prédire la fin du monde, une passion humaine

Les prédictions de fin du monde sont nombreuses et existent depuis la nuit des temps. Le mur du long couloir qui mène à l’exposition, transformé en frise chronologique, permet de matérialiser, au milieu des grandes étapes de l’histoire de l’humanité, les pronostics d’anéantissement de l’humanité. Ça commence avec le Déluge, récit mythologique d’une inondation catastrophique causée par une divinité ayant décidé de détruire l’humanité et dont le récit le plus connu est « l’arche de Noé » dans La Bible. Ça se poursuit avec les propos étonnement contemporains des tablettes assyriennes en pierre datées autour de 2 800 avant notre ère sur lesquelles on peut lire : « Notre terre a dégénéré ces derniers temps, des signes annoncent la fin du monde, la corruption est omniprésente, les enfants n'obéissent plus à leurs parents, tout le monde veut écrire un livre, la fin du monde est manifestement proche ». Puis, à la fin du Ier siècle, le récit mythique des « Quatre cavaliers de l’Apocalypse » du livre de l’Apocalypse dans le Nouveau Testament, symbolisant la conquête, la guerre, la famine et la mort, précèdent la fin du monde. Le récit est contemporain de l’éruption du Vésuve et de la destruction de Pompéi et d’Herculanum en 79. Le second avènement du Christ est annoncé pour autour de l’an 1000. Il doit se traduire par trois évènements simultanés : les vivants mourront, l’univers sera transfiguré et les morts seront ressuscités, jugés et récompensés. Au XIIIème siècle, dans la mythologie nordique, une série d’évènements désignés sous le nom de « Ragnarök » entraine la mort de nombreux dieux ainsi que la destruction du monde et sa renaissance. Le 19 mai 1780 en Nouvelle-Angleterre, dans la toute jeune nation des États-Unis, le ciel s’obscurcit tôt dans la matinée. Les gens de l’époque sont terrifiés à l’idée de vivre le jour du Jugement Dernier. Les scientifiques ont déterminé[1] en 2023 qu’il s’agissait sans doute de la fumée des incendies de forêt combinée à un épais brouillard.

Agrandissement : Illustration 3

En 1813, la prophétesse britannique Joanna Southcott affirme qu’elle va donner naissance au second messie l’année suivante et qu’elle ouvrira la voie à la fin des temps. Joseph Smith, le fondateur de l’église mormone, affirme que, vers le début de l’année 1835, Dieu lui aurait annoncé que le Christ reviendrait dans les 56 années suivantes, son retour entrainant la fin du monde. De même, le pasteur américain Charles Taze Russell, fondateur des « Étudiants de la Bible », qui plus tard prendra le nom de « Témoins de Jéhovah », mouvement pré-millénariste et restaurationniste se réclamant du christianisme, annonce le retour du Christ sur Terre en octobre 1914 ou 1915. Après l’échec de sa prophétie, son église a annoncé d’autres dates de la fin du monde : 1916, 1920, 1925, 1938, 1942 et 1975. Un peu plus tôt, en 1881, l’astronome français Camille Flammarion découvre que la queue des comètes contient du gaz mortel appelé cyanogène. Le passage de la comète de Halley près de la Terre en 1910 pourrait, d’après lui, anéantir toute vie. À la suite de cette annonce, la vente de masques à gaz a explosé dans le monde entier. Issac Newton avait, quant à lui, prédit vers 1704 que la fin du monde aurait lieu en 2060, non pas en se basant sur des observations scientifiques mais sur le Livre de Daniel de l’Ancien Testament, dans la Bible. Les alertes du GIEC[2] accompagnées de ses recommandations sur la limitation du réchauffement de la planète à une hausse de 1,5°C paraissent un peu plus sérieuses. Si Nostradamus a prévu la fin du monde pour l’an 3797, le Teotwawki[3] survivaliste est prévu pour dans cinq à sept milliards d’années, ce qui laisse vraisemblablement un peu plus de temps qu’on ne l’imaginait.

Agrandissement : Illustration 4

Une exploration critique du mouvement prepper

Le changement climatique, les crises économiques, les cyberattaques, les troubles sociaux, l’impact possible d’un astéroïde, les tempêtes solaires extrêmes ou les pandémies, pour ne citer que les plus importantes, traduisent les inquiétudes actuelles. Les preppers se sont adaptés. Le groupe de radicaux paranoïaques couramment dénommés survivalistes est devenu un phénomène mondial. Issus de toutes classes sociales et de tous âges, ils englobent un ensemble de sous-cultures, de ceux qui prônent une vie autarcique dans des zones reculées aux adeptes du Bushcraft, la débrouillardise, des activistes vivants hors réseau et sans service public aux survivalistes et leurs approches solitaires et renégate. Ce qui unifie cette communauté qui a doublé rien qu’aux États-Unis touchant désormais vingt-trois millions de personnes, c’est que tous sont attachés à l’autonomie et à la préparation individuelle, ne pensant compter que sur eux-mêmes quand la catastrophe arrivera.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

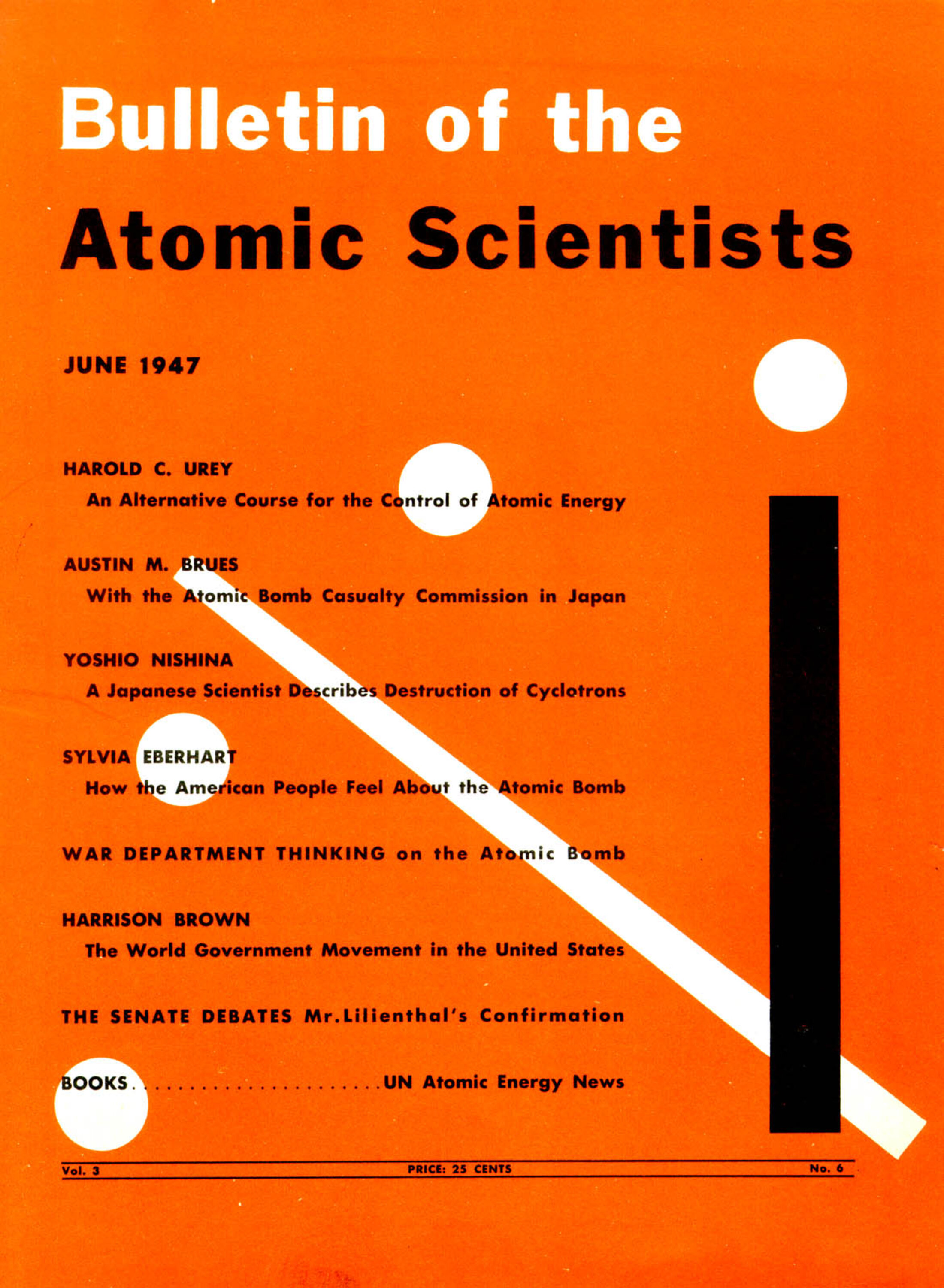

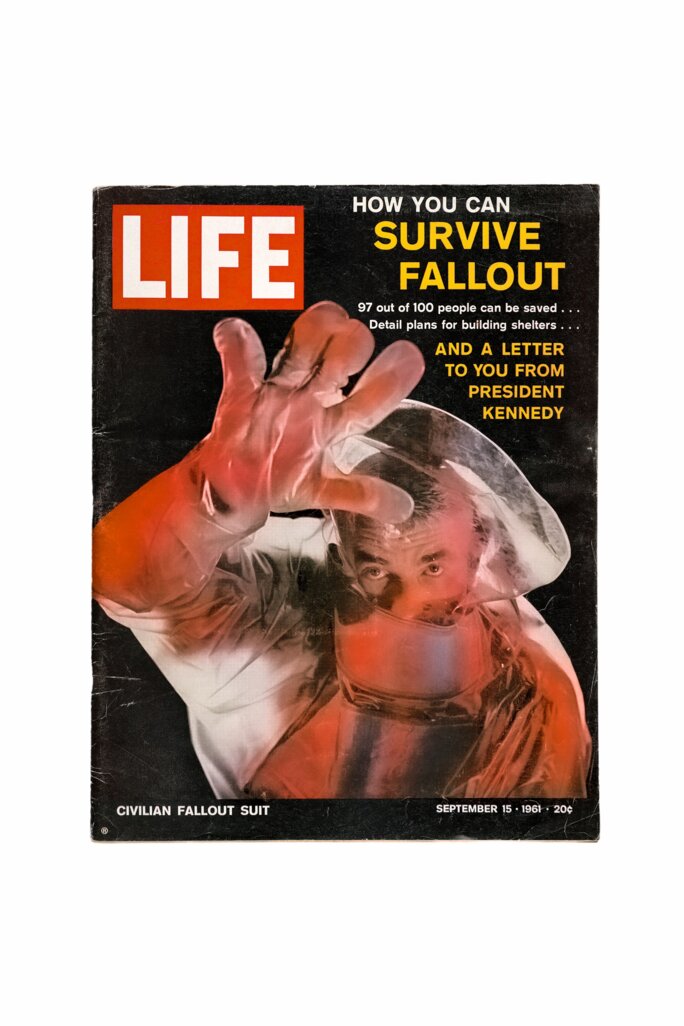

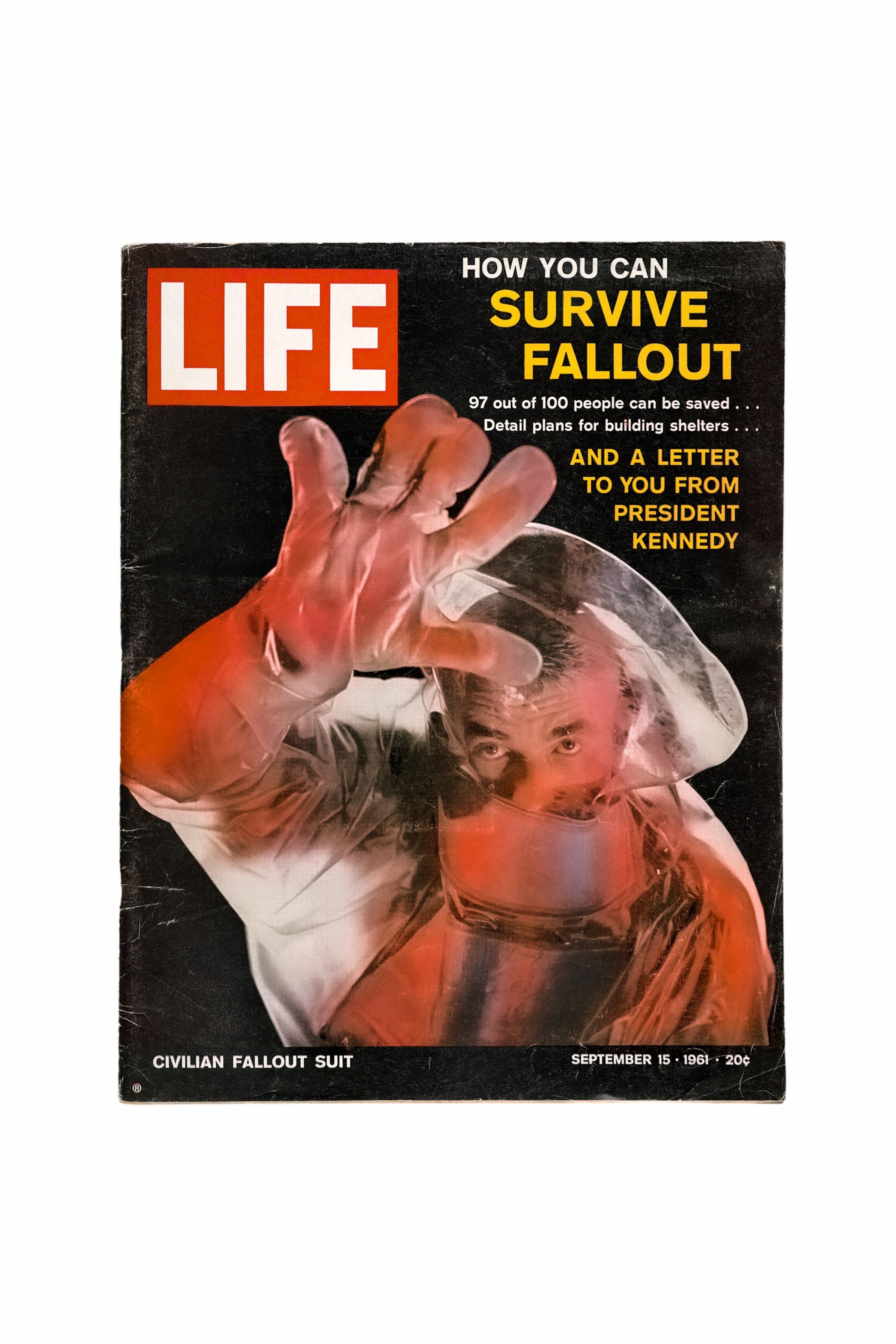

L’exposition est divisée en trois parties dont la première, intitulée « Menaces existentielles et évaluation des risques », s’intéresse aux risques et aux dangers, qu’ils soient naturels ou artificiels, pouvant menacer l’existence humaine ainsi qu’aux dispositifs capables de les surveiller et de les évaluer, à l’image du premier élément présenté, un fac-similé de la couverture du Bulletin of the Atomic Scientists de l’Université de Chicago daté de juin 1947[4] sur laquelle est reproduite la Doomsday Clock, l’horloge de la fin du monde, créée par l’artiste américaine Martyl Langsdorf (1917-2013). Il s’agit d’une représentation allégorique du temps avant une catastrophe mondiale. Prenant en compte les menaces nucléaires, climatiques, technologiques et géopolitiques, elle est réajustée chaque année. Depuis 2023, elle est réglée à 90 secondes avant minuit. Si l’horloge ne mesure pas le temps réel, elle sensibilise sur les risques mondiaux et encourage les actions en faveur de la paix et de la sécurité.

Agrandissement : Illustration 7

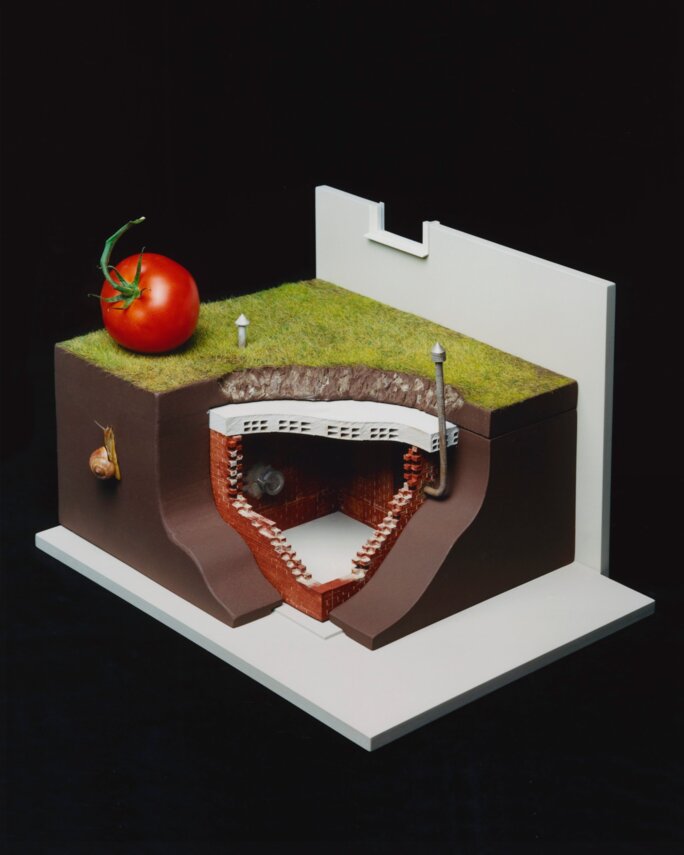

Lui faisant face, présentés sur une grande table basse, blanche et ronde, les vingt-trois modèles miniatures de la série « Souvenirs for the end of the century : buildings of disaster series » (1998-2021) de Constantin Boym et Laurene Leon Boym, reprennent des monuments architecturaux célèbres et des structures anonymes anodines liées à un évènement tragique : catastrophe naturelle, guerre, attentat terroriste. Ils deviennent en ce sens des souvenirs de notre époque. On y trouve le Temple de Baal Shamin à Palmyre en Syrie, détruit à l’explosif par l’État islamique en 2015, le Mandalay Bay Hotel de Las Vegas, témoin de la plus grande tuerie commise aux États-Unis le 1er octobre 2017, la cathédrale Notre-Dame de Paris lors de l’incendie du 15 avril 2019, ou encore l’attentat du Capitole américain à Washington D.C., le 6 janvier 2021, jour de l’invasion du bâtiment par les partisans de Donald Trump.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

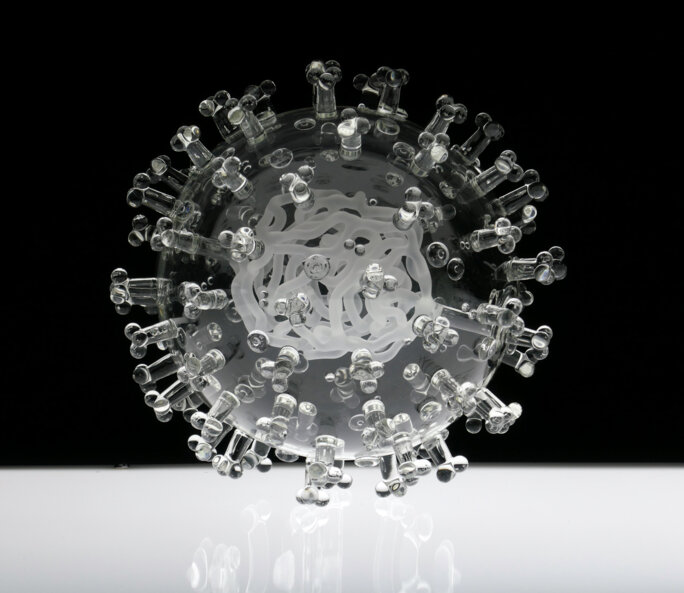

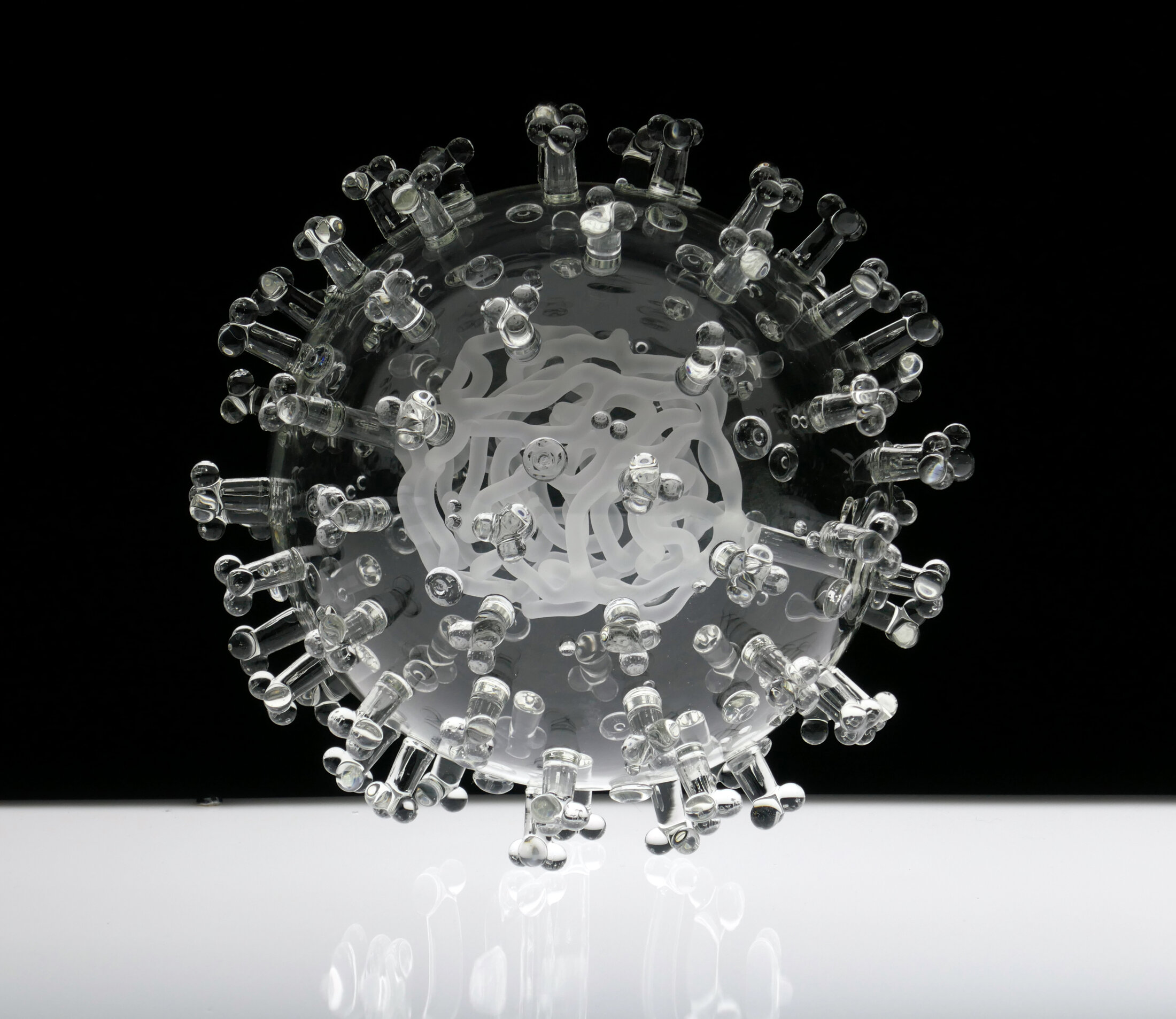

Au milieu de ces souvenirs sont installés d’autres éléments comme « Huggable Atomic Mushroom : Priscilla, 37 Kilotons, Nevada, 1957 » (2004- 05), figurant un champignon nucléaire mou, sorte de doudou à la hauteur de son angoisse, réalisé par Anthony Dunne et Fiona Raby, qui fait partie du projet « Design for Fragile Personalities in Anxious Times », comprenant une collection de produits spéculatifs qui s’intéresse aux relations psychologiques entre l’objet et son utilisateur. Tout visiteur ayant une peur phobique de l’anéantissement nucléaire est invité à étreindre le champignon atomique pour mieux embrasser ses peurs. La sculpture en verre « COVID-19 » (2020) créée par Luke Jerram dans un hommage à l’effort scientifique et médical mondial pour combattre la pandémie, fait partie de la série « Glass Microbiology » dans laquelle il explore les représentations artistiques des virus les plus dangereux. De part et d’autre de la table sont disposés quatre écrans proposant des images postapocalyptiques. Derrière une vitre sans tain, une caméra filme vingt-quatre heure sur vingt-quatre en attendant que quelque chose se produise. Dans une petite salle adjacente est projeté le film « Iroojrilik » (2016) de l’artiste franco-suisse Julian Charrière, qui explore les conséquences des essais nucléaires menés sur l’atoll de Bikini, montrant les dégradations des structures atomiques industrielles de l’atoll et la régénération de son environnement. Le film évoque une cité engloutie proche de l’Atlantide.

Agrandissement : Illustration 10

Il se pourrait que…

Dans la deuxième section, les mesures prises par les différents gouvernements pour protéger leurs populations en cas de catastrophe majeure sont évoquées à l’aide de cinq exemples dans cinq pays différents, s’étendant de la gigantesque campagne américaine « Duck and Cover », littéralement « esquive et protection », qui incite à partir de 1952 les gens à construire leur propre abri antiatomique dans leur jardin en vue d’une attaque nucléaire éventuelle, jusqu’aux aux programmes contemporains de protection civile qui, sur le principe « prévenir, préparer et protéger », vont des plans d’évacuation pour la population de Tokyo – le Japon étant sous la menace permanente de tsunami, tremblements de terre –, à la surveillance accrue de l’activité volcanique autour de Naples.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Produit spécifiquement pour l’exposition, le film « Helsinki Underground » (2024) de Tapio Snellman, offre une plongée cinématographique dans la seconde capitale finlandaise, celle qui se trouve sous terre. Elle abrite, entre autres, une église, une piscine, une patinoire, un musée, des centres sportifs. Planifiée pendant la Guerre froide, elle poursuit encore aujourd’hui sont agrandissement. L’exposition interroge aussi l’avenir des nombreux abris et bunkers suisses. Le pays bénéficie d’une double protection. La ligne de défense des militaires se double d’une protection civile très forte encore actuellement. En 1969, le Conseil fédéral distribue à tous les ménages suisses un petit livre rouge : le Manuel de défense civile. Dans la lettre qui accompagne l’ouvrage est écrit : « Ce livre entend nous offrir des repères : face aux événements futurs et aux épreuves qui pourraient frapper notre population, aux catastrophes naturelles et autres, en guise de préparation aux périodes de danger potentiel que pourrait connaître notre patrie... Conservez-le précieusement, lisez-le attentivement, vérifiez de temps à autre que tout le nécessaire est prêt afin de permettre à tous d’envisager l’avenir avec confiance ». L’abondance répond à la famine : les pays riches stockent de la nourriture dans le cas d’une éventuelle catastrophe de grande ampleur qui ne vient pas alors que, dans les pays pauvres, les populations meurent de faim.

Agrandissement : Illustration 14

Le mouvement prepper est plein de contradictions. Si ceux qui le composent tiennent la société de consommation pour responsable de l’état du monde, ils vont néanmoins acheter de nouvelles choses pour survivre. Le marché survivaliste est devenu un business gigantesque qui joue avec la peur et la fascination des choses utiles et des choses totalement inutiles. Le « Prepper supermarket » est un grand supermarché à l’échelle 1 présentant tous les produits nécessaires à la survie en cas de catastrophe, ne manquent que les prix. Sur des écrans, des tutos expliquent comment faire du feu et font écho au « Re-fire kit » (2014) de Francesco Faccin, conçu pour l’allumage manuel du feu, produit à l’aide d’outils et de processus de production sophistiquée contemporains et largement disponibles.

Agrandissement : Illustration 15

Agrandissement : Illustration 16

Agrandissement : Illustration 17

Accrochée au mur, « Autocraat » (1998), aquarelle de l’Atelier Van Lieshout, offre une vision survivaliste dans laquelle un homme se tient devant un mobil home, carabine à la main, entouré d’une volaille et d’un petit gibier fraichement tués et d’un tas de bois tout juste coupé, le tout sous les yeux de deux cochons et d’une vache, constituant les prémisses d’une ferme. Au loin, deux femmes s’activent dans un champ de maïs. Cette troisième partie est dédiée à la préparation personnelle. Elle présente les articles utiles et recommandés dans un sac de survie destiné à couvrir les soixante-douze premières heures suivant une catastrophe, des équipements basiques mais performants, des modes d’emplois pour survivre sans supermarché, ce qui n’est pas arrivé en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Agrandissement : Illustration 18

Agrandissement : Illustration 19

« Être prêt, c’est être disposé à faire le nécessaire, c’est être paré lorsque quelque chose se produit[5] »écrivent Anniina Koivu et Jolanthe Kugler dans la préface du catalogue qui accompagne l’exposition. S’il serait facile de juger marginal le mouvement prepper, il peut aussi être considéré comme une conséquence de la modernité et un moyen de la comprendre. Pour le sociologue américain Richard Mitchell, le survivalisme et le prepping incarnent des gestes politiques et sociaux[6] qui remettent en cause l’univers standardisé du capitalisme global. Avec beaucoup d’humour, « We will survive » invite les visiteurs à réfléchir à la nécessité qu’il pourrait y avoir de se préparer à une situation d’urgence, qu’elle soit importante ou non, et à la façon dont le design pourrait nous aide à survivre.

Agrandissement : Illustration 20

[1] Martin Finucane, « Some thought the ‘Dark Day’ of 1780 might be the end of the world. Scientists say it was wildfires », Boston Globe, 23 août 2023, https://www.bostonglobe.com/2023/08/23/metro/dark-day-1780-wildfires/

[2] Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

[3] Acronyme de the end of the world as we know it (la fin du monde tel que nous le connaissons).

[4] Martyl Langsdorf, couverture du Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 3, n°6, juin 1947.

[5] Anniina Koivu et Jolanthe Kugler (dir.), We will survive. Le mouvement prepper, catalogue de l’exposition éponyme, mudac Éditions, 2024, p. 30.

[6] Richard Mitchell Jr., Dancing at Armageddon. Survivalism and Chaos in Modern Times, Chicago : The University of Chicago Press, 2002, p. 5.

Agrandissement : Illustration 21

« WE WILL SURVIVE. LE MOUVEMENT PREPPER » - Commissariat : Anniina Koivu Jolanthe Kugler. Scénographie : XPO (Camille Blin Anthony Guex Christian Spiess). Assistante de recherche : Luisa Ferreira. Graphisme: Frederik Mahler-Andersen.

Jusqu'au 9 février 2025. Du mercredi au lundi, de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 20h.

mudac

Place de la Gare, 17

CH - 1003 Lausanne

Agrandissement : Illustration 22