Agrandissement : Illustration 1

À Lille, l’Institut pour la photographie, initié en septembre 2017 par la Région Hauts-de-France en collaboration avec les Rencontres d’Arles, a ouvert sa première saison au public ce printemps après trois années de préfiguration. La pandémie mondiale de covid a entrainé un retard dans les travaux de restauration, confiés à l’agence d’architectes scénographes Berger&Berger, de l’ancien lycée qui l’abrite dans la vieux Lille, après avoir été une école de jeunes filles et, plus récemment, un centre d’information et d’orientation. Cela n’a pas découragé l’équipe – comptant une quinzaine de permanents – qui souhaitait ouvrir l’institution aux Lillois afin que ces derniers se l’approprient, qu’ils en fassent aussi un lieu de vie. Et quoi de mieux que le printemps pour une naissance ? Huit projets inédits donnaient à voir les multiples possibilités de la photographie appréhendée en tant que champ d’expérimentations visuelles. Du tirage à la projection et à la diffusion, huit propositions émanant de huit photographes de la scène artistique de l’Euro-région s’étalant du nord de la France aux Flandres belges, ont donc fait le printemps lillois.

Agrandissement : Illustration 2

Autour d’Harry Gruyaert, de Katrien de Blauwer ou de William Klein dont on appréhende ici l’œuvre photographique par le biais du livre, se découvraient celles d’autres photographes telle Marine Leleu et la rigueur de son regard documentaire dans la construction de sa « base de données », tandis que Jean-Louis Schoellkopf[1], dont le travail s’articule autour de l’industrie, offre aux regards sa nouvelle série de portraits d’ouvriers dont la posture et le choix du lieu révèlent aussi leur rapport au travail. Hugo Clarence Janody pose son œil sensible sur les résidents du Centre d’accueil et d’examen des situations de Nédonchel, alors qu’Hideyuki Ishbashi, dont on avait déjà apprécié le travail à la Capsule, formidable lieu de résidence photographique au Bourget, s’intéresse quant à lui au caractère réversible du médium, faisant disparaitre l’image lorsque celle-ci est exposée à la lumière. L’ensemble était placé sous la bienveillance des « papillons » oniriques de Bertrand Gadenne. Les lépidoptères de 1988 ont gardé leur magie intacte.

Agrandissement : Illustration 3

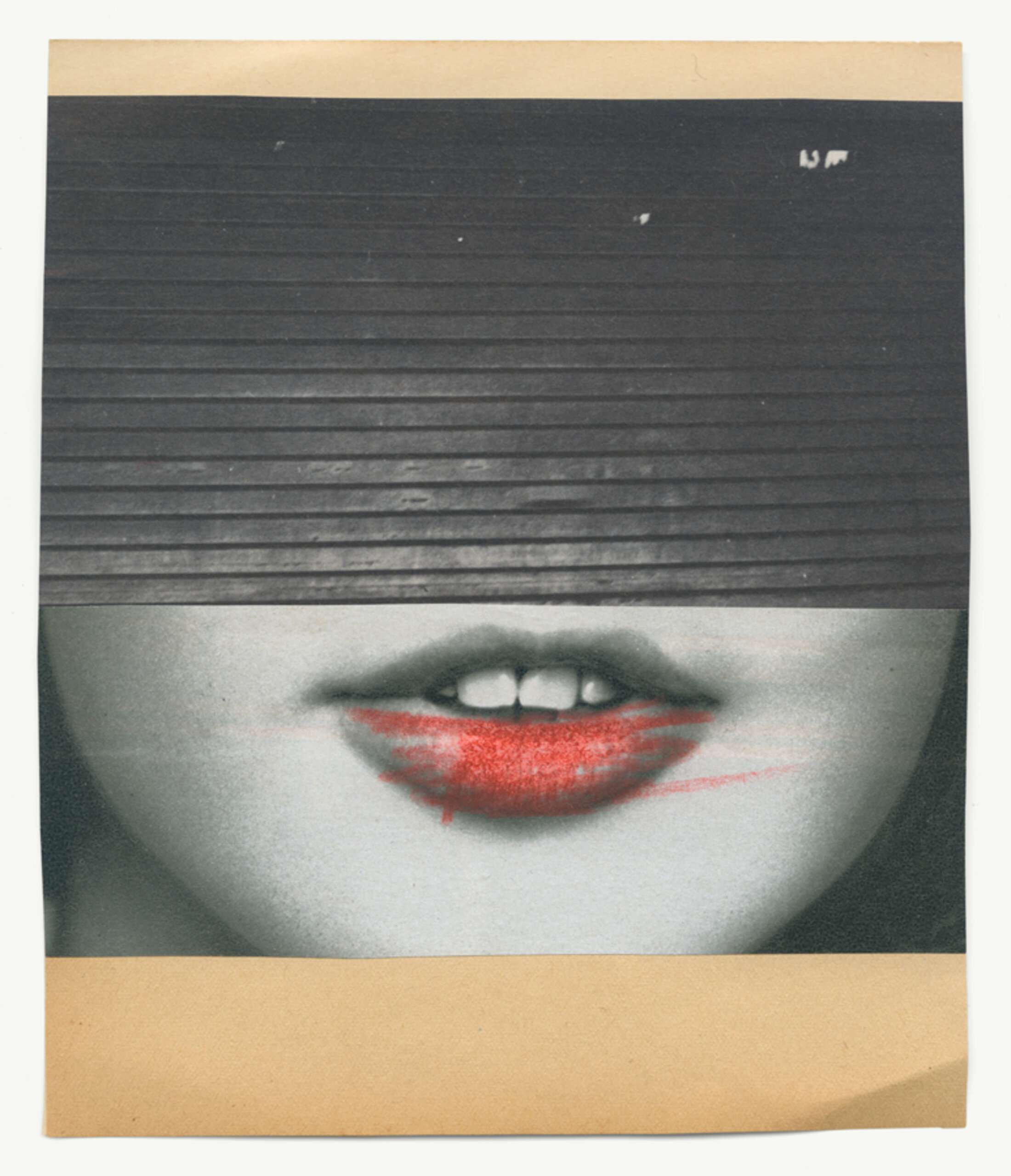

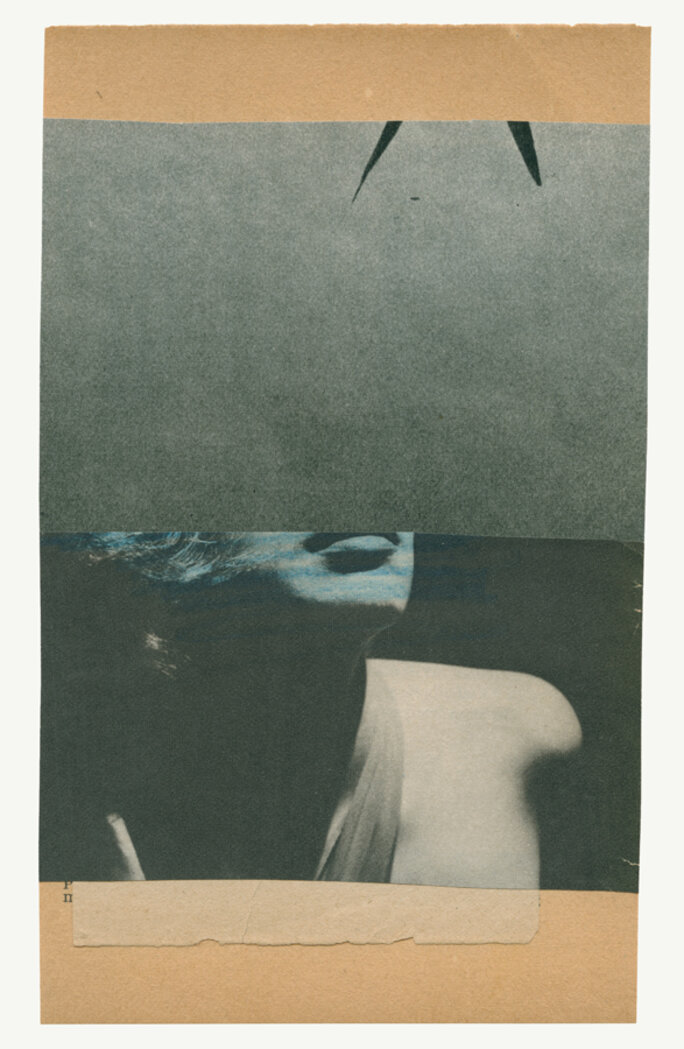

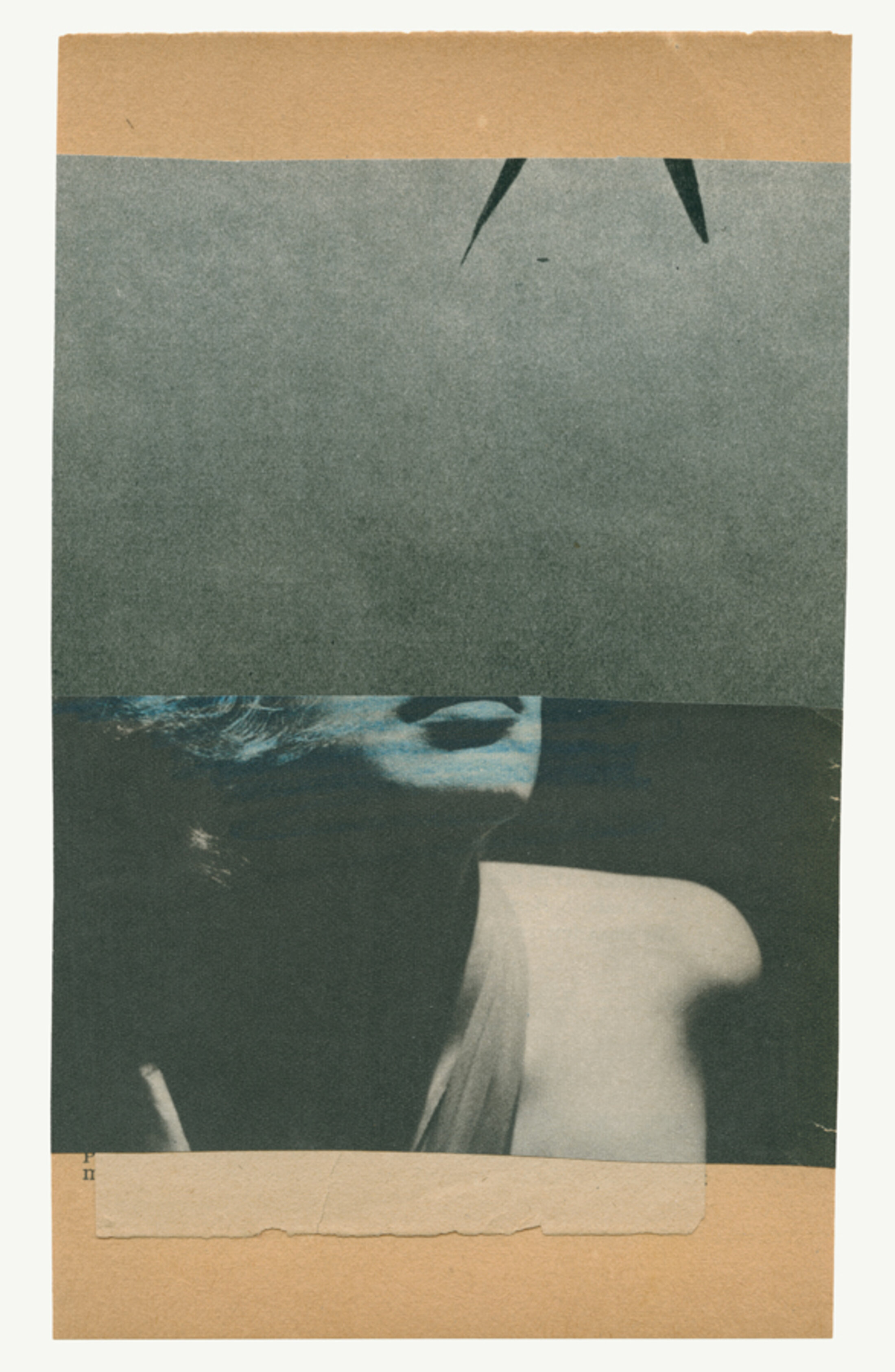

Voir une image dans une autre

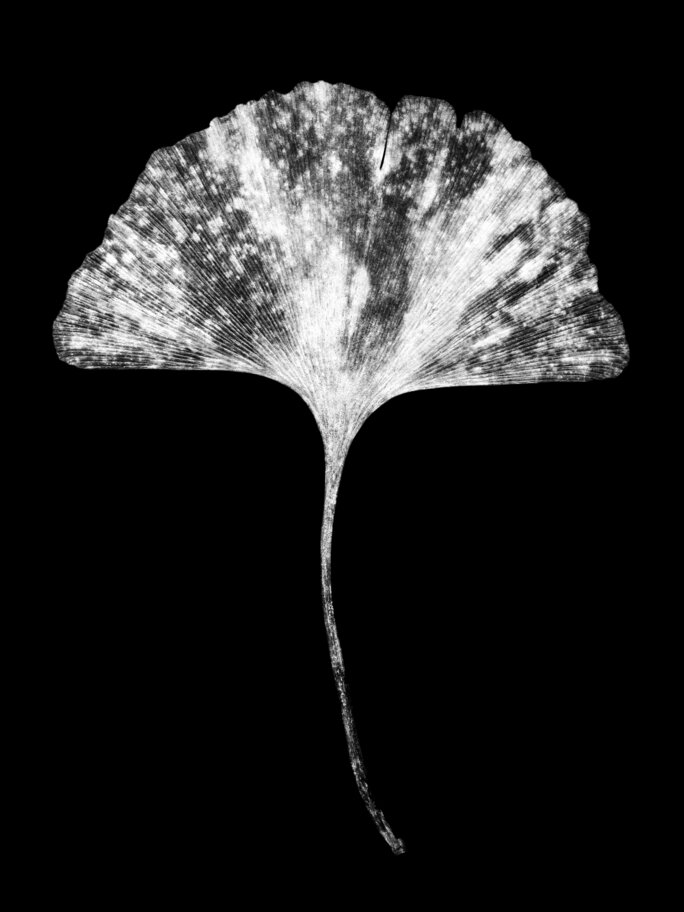

Ce premier printemps accordait une place de choix au travail de Katrien de Blauwer dans la mise en scène immersive de sa nouvelle série intitulée : « Pourquoi j'ai peur du rouge, je déteste le jaune et j'aime le bleu ».En guise de réaménagement, certains espaces de l’Institut ont été laissés dans leur jus, bénéficiant d’un simple dépoussiérage, comme les trois salles abritant les images introspectives de l’artiste belge dans lesquelles la figure féminine est omniprésente. Dans chacune d’entre elles, une cheminée est surmontée d’un miroir reflétant ses compositions : découpes radicales dans les photographies de revues anciennes et autres magazines vintages qu’elle collectionne, prélevant la moitié d’une image pour mieux l’assembler à une autre. Elle invente ainsi de nouvelles narrations énigmatiques dont les nuances de gris sont parfois entrecoupées d’un trait ou d’une masse de couleur. Refusant catégoriquement le terme de collage, l’artiste définit ainsi sa pratique : « Disons que je suis une photographe sans appareil. La coupe est comparable chez moi au déclic de l’appareil photo[2] ». Les œuvres s’alignent sur les murs partiellement recouverts de papier peint, donnant aux trois salles l’allure domestique d’un chez soi qui vient renforcer ce sentiment d’intériorisation, de silence. Trois salles qui renvoient à trois atmosphères singulières symbolisées par trois couleurs primaires : au danger et à la violence du rouge répond l’anxiété et la haine portées par le jaune tandis que le bleu sensuel apaise enfin. « Ce que déterre Katrien de Blauwer dans ses images en noir et blanc c’est l’archéologie d’une ambiguïté. Cette ambiguïté du désir, elle ne la barre pas d’un coup de cutter rageur : au contraire, elle l’intéresse. Elle la travaille au maximum. Elle l’affine, la rend coupante[3] ».

Agrandissement : Illustration 4

Une culture photographique pour tous

L’Institut pour la photographie a bien d’autres missions. Outre le programme d’expositions, il ambitionne de développer un pôle édition autour de « Carnets de l’Institut » dont le premier parait cet été. Il a aussi la charge de la conservation et la valorisation de fonds d’archives de photographes parmi lesquels Bettina Reims, Jean-Louis Schoellkopf ou encore Agnès Varda. Un projet de soutien à la recherche et à la création vise à développer et à croiser des approches diverses autour du médium à travers l’attribution de quatre bourses annuelles de 15 000 euros chacune, tandis que la transmission artistique et culturelle, mission importante qui mobilise cinq à six chargés de médiation, privilégie une démarche collaborative hors-les-murs en proposant une action par jour. La donation Lucien Birgé comprenant près de 26 000 ouvrages, permet de redéfinir la bibliothèque actuelle, en en faisant un lieu de référence internationale pour l’édition photographique.

Agrandissement : Illustration 5

Décidé par la Région des Hauts-de-France qui le finance dans sa quasi-totalité, l’Institut pour la photographie a dû faire ses preuves dans un paysage lillois et une région qui ne l’ont pas attendu pour s’intéresser au médium, à l’image du Centre régional de la photographie des Hauts-de-France (CRP) créé à Douchy-les-Mines en 1982. Aujourd’hui, l’institution lilloise défend une approche fédératrice et se réjouit de la synergie des différents acteurs du secteur. Après la présentation aux Rencontres d’Arles cet été de l’exposition « Agnès Varda. La pointe courte, des photographies au film », l’Institut lancera sa « Saison 2 » in situ dans la douceur de l’automne, poursuivant son exploration des diverses formes de la photographie. Alors viendra l’hiver et le temps des travaux de restauration et d’aménagement, transformant le bâtiment en écrin pour une institution qui aspire à aller au-delà du lieu d’échanges et de recherche pour tous qu’il est déjà, pour renaître à nouveau au printemps en un véritable lieu de vie.

Agrandissement : Illustration 6

[1] Dont l’Institut a reçu en dépôt les archives photographiques.

[2] Katrien de Blauwer, Les photos qu’elle ne montre à personne, Éditions Textuel, 2022.

[3] Philippe Azoury, in Katrien de Blauwer, op. cit.

Agrandissement : Illustration 7

« SAISON 1 - Katrien de Blauwer, Bertrand Gadenne, Harry Gruyaert, Hideyuki Ishibashi, Hugo Clarence Janody, William Klein, Marine Leleu, Jean-Louis Schoellkopf »

Jusqu'au 18 juin 2023. Du jeudi au vendredi de 13h à 19h, du samedi au dimanche de 11h à 19h.

Institut pour la photographie

11, rue de Thionville

59 000 Lille

Agrandissement : Illustration 8