Agrandissement : Illustration 1

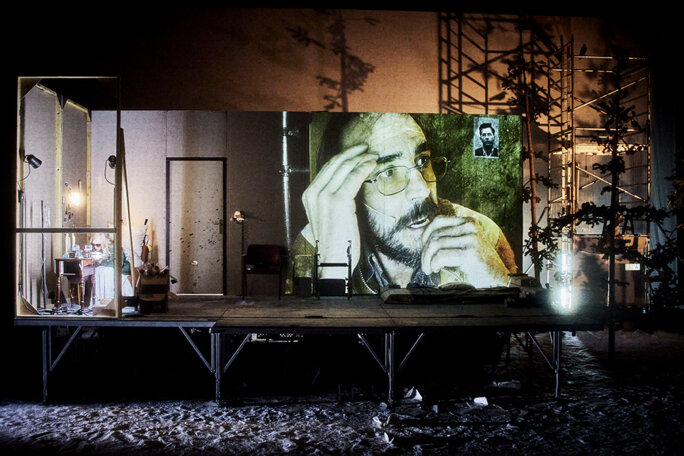

Une forêt, la nuit. Enneigée et peuplée d’oiseaux vivants et de chamois empaillés, elle compose un décor que des lampes-torches dévoilent par brefs fragments. Des personnages masqués rôdent puis s’immiscent dans une grande bâtisse isolée. Un écran géant retransmet la scène à partir d’un autre point de vue. Un splendide sapin de Noël permet de dater le moment qui se joue ici. Après l’effraction, les rôdeurs découvrent le corps sans vie d’une femme dont on apprend par l’un d’eux que c’était une épouse infirme, qu’il l’a abattue dans l’aile sud de la plâtrière. La suite tient dans un long flashback reconstituant les six derniers mois de la vie du couple, un « enfer conjugal » qui se joue dans l’isolement de cet ancien bâtiment industriel, autrefois fabrique de chaux, dans laquelle Konrad a voulu se retirer pour écrire une grande œuvre sur l’ouïe mais pour laquelle il est constamment dérangé.

Dans ce huis-clos étouffant, les portes et les fenêtres ont été progressivement condamnées, au rythme de la dispersion des meubles de Madame Konrad, que son mari vend un à un à son insu. Dans les pièces désormais presque toutes vides, il a dissimulé des armes afin, dit-il, de garantir leur sécurité dans ce lieu retiré. C’est bien connu, l’isolement attire les rondeurs. Clouée dans son fauteuil roulant, isolée dans une pièce unique lui servant à la fois de chambre à coucher et de lieu de vie et dont elle ne sort jamais, Madame Konrad use et abuse d’une clochette, seul élément la reliant à son mari quand il n’est pas dans sa chambre, et dont on comprend rapidement le plaisir qu’il lui procure. Chaque jour, il utilise sa femme comme cobaye en lui imposant de longs exercices de phonétique. Un troisième personnage, l’aide-soignante, occupe une place privilégiée auprès du couple, unique témoin de leur destruction. « J’espère qu’ils vont nous mettre dans des cercueils séparés » marmonne Konrad en direction de sa femme. Lorsque tombe la neige en ce soir de Noël, la musique inquiétante n’annonce rien de bon.

Agrandissement : Illustration 2

Le fou et l’infirme

Avec « Ils nous ont oublié », pièce à l’humour noir empreinte de solitude et de nature, Séverine Chavrier s’empare à nouveau de la prose de Thomas Bernhard, sept ans après « Nous sommes repus mais pas repentis », remarquable adaptation du « Déjeuner chez Wittgenstein » que Chavrier n’hésitait pas à augmenter d’un épilogue afin d’ouvrir sur des possibles que l’écrivain refusait. Elle met très librement en scène l’un des premiers romans de l’auteur autrichien, encore assez proche de son passé de chroniqueur judiciaire mais qui contient déjà quelques-unes de ses obsessions, telle la question du suicide et de la folie. « La plâtrière » conte l’histoire du meurtre d’une femme infirme supposément perpétré par son mari.

L‘adaptation nécessitait de sortir de ce flux narratif qu’est le roman, écrit comme un long souffle, le dernier. Les comédiens ont improvisé à partir du texte un travail autour de la solitude et la nature. À partir de cette matière brute, Séverine Chavrier écrit chaque soir ou presque le texte dans un énorme travail de retranscription. Cette écriture de plateau est aussi une écriture plurielle. Érigée en méthode, elle fait émerger les personnages par fragments, au fur et à mesure des longues séances d’improvisation filmées. « Ils nous ont oubliés » est une œuvre totale dans laquelle la présence des oiseaux vivants n’est pas de l’ordre de l’accessoire. La corneille et les pigeons travaillent le lien entre la nature et l’habitat, la question de la solitude et de l’abandon, du délabrement : « Je ne suis pas encore morte » signifie Madame Konrad à la corneille picorant dans son assiette alors qu’elle s’était assoupie.

Agrandissement : Illustration 3

La musique joue ici un rôle essentiel. De manière générale, elle est au cœur des préoccupations de Séverine Chavrier, au départ pianiste. « J’ai pensé le spectacle comme un poème musical[1] » explique-t-elle. « La partition est tendue, anxiogène, tout en déployant des couleurs complexes, jusque dans une forme d’excès ». Comme le roman ne dit rien ou si peu sur l’essai sur l’ouïe, la scénographie prend en charge cette absence en travaillant le plateau comme un espace extrêmement sonore : « Le son d’une chips ou d’un ronflement, d’une porte qui claque, comme dans un boulevard, des murs qui sonnent » précise la metteuse en scène. L’œuvre de Thomas Bernhard est tout autant imprégnée de musique. Elle est, chez lui, l’expression d’une vocation quelque peu manquée de musicien mais aussi d’un mouvement très ambivalent à l’absolu. Bernhard parle de la stérilité liée à la quête d’un absolu tel qu’il en devient finalement impossible. « Il y a toujours chez tous ces personnages l’espoir vain de l’œuvre idéale[2] » explique Séverine Chavrier, « mais toujours, au moment où la possibilité de la grande œuvre est là, où toutes les conditions sont réunies, où l’artiste va pouvoir enfin agir, quelque chose, une broutille parfois, trouble le moment de ‘concentration le plus intense’ et ‘anéantit le projet’ ». Konrad se heurte à l’impossibilité de coucher sur le papier ce qu’il a dans la tête.

Agrandissement : Illustration 4

Le bruit d’une page qui se tourne

La pièce est aussi parcourue par les questions de l’humour noir, des liens familiaux et de l’éternel retour. Les conflits au sein du couple ne débouchent sur rien. Après vingt-cinq ans de vie commune, chaque phrase, chaque mot, recouvre un contentieux. Le fait d’être confiné ensemble, de n’avoir pour horizon que l’autre, questionne la possibilité même de lui survivre. Ces deux-là dépendent l’un de l’autre. La pièce aborde la question de la solitude dans le couple. Dans le roman, le personnage féminin est à peine esquissé, et plus victimaire. Chez Thomas Bernhard, beaucoup de personnages féminins sont murés dans le silence, souvent infirmes. « Le corps que l'on traîne avec soi chez Thomas Bernhard est un corps encombrant, malade, un fardeau accroché à l'esprit pour l'entraver[3] ».

Dans le neveu de Wittgenstein, il résume ainsi la relation valide malade : « Les malades ne comprennent pas les bien-portants, tout comme, inversement, les bien-portants ne comprennent pas les malades, et ce conflit est très souvent un conflit mortel, que le malade, en fin de compte, n'est pas de taille à affronter, mais, bien entendu, pas davantage le bien-portant, qu'un tel conflit, souvent, rend malade[4] ». Madame Konrad est plus âgée que son mari en écho à la compagne de l’auteur autrichien, Hedwig Stavianicek, qu’il appelait « la tante » car elle était de trente-cinq ans son aînée. Séverine Chavrier rééquilibre quelque peu la relation. « Dans la bagarre que j’ai avec Bernhard sur sa misogynie latente, c’est assez drôle parce qu’il y a une inversion des rôles » constate-t-elle. Konrad doit écrire sa grande œuvre et, en même temps, s’occuper de l’intendance du ménage, subvenir à ses besoins, faire face à la vie matérielle du couple, en raison de l’infirmité de sa femme. L’intime s’improvise dans les détails de la vie quotidienne.

Agrandissement : Illustration 5

Chavrier ajoute quelques lignes d’autrices féministes qu’elle fait dire par le personnage de l’aide-soignante, qui lui n’est pas dans le roman. C’est un personnage jeune que Thomas Bernhard ne traite que très peu, voire quasiment pas, dans son œuvre. Cette figure inventée permet de révéler un peu plus la relation de violence au sein du couple, et c’est un euphémisme tant il serait plus juste de parler ici de féminicide. Si l’enfermement à la Plâtrière ne pouvait avoir lieu qu’à deux, le fait qu’un homme tue sa femme handicapée ou incapable de care, ou trop vieille, en est malheureusement un aspect fréquent. « Il n’est pas vraiment question de désir mais d’achoppement » précise Séverine Chavrier à propos du personnage de l’aide-soignante.

Elle est aussi celle qui va et vient entre le monde reclus de la plâtrière et l’extérieur, faisant le lien avec ce monde des visiteurs anonymes qui rôdent autour de l’habitation et qui porte une autre mélancolie, inspirée des écrits d’Elfriede Janilek qui prolongent ce rapport de honte et de haine vis-à-vis de l’Autriche, pilier de l’œuvre de Thomas Bernhard. Dans le roman, il y a ces visiteurs qui dérangent. Les masques qu’il portent font d’eux des êtres différents et pourtant semblables. Ceux sont les autres. Ceux sont aussi ces anonymes, livreurs précarisés en milieu urbain, révélant une nouvelle forme sophistiquée d’esclavage. Le théâtre masqué révèle les corps de façon extrêmement différente. Le travail derrière la caméra joue le même rôle que le masque en imposant un point de vue forcément subjectif. Quatorze semaines de travail au plateau ont permis de travailler avec la technique dès le départ.

Agrandissement : Illustration 6

« Ce qu’on appelle la vie commune idéale est mensonge ; la vie commune idéale n’existe pas ; nul n’a d’ailleurs le droit d’y prétendre » écrit Thomas Bernhard dans La plâtrière. Tout s’effrite petit à petit ici. L’œuvre de Thomas Bernhard est divisée en deux périodes, « Ils nous ont oubliés » s’inscrit dans la première, qui porte sur l’impossible élection d’un lieu de travail et de concentration entre la ville et la campagne ainsi que sur la détestation de l’Autriche, même s’il n’est pas encore question de son irréalisable dénazification qui définit la seconde période. Cette quête du lieu parfait est aussi très présente en musique. La résolution du meurtre révèle qu’il aurait pu être perpétré par chacun des trois protagonistes. Les pièces de Séverine Chavrier sont des œuvres-monde à la radicalité magnifique régies par une sorte d’orchestration des différents médias englobant tous les sens. Servi par un trio de comédiens formidables, « Ils nous ont oubliés » propose une plongée dans un univers à la fois menacé et menaçant. Mais tout ici est déjà joué. La découverte du corps de la défunte intervient dès les premières minutes de la pièce et tout le reste n’est plus qu’une longue reconstitution entre solitude et nature, en soi un acte théâtral.

Agrandissement : Illustration 7

[1] « Tout sacrifier à son idéal », Entretien avec Séverine Chavrier, Propos recueillis par Raphaëlle Tchamitchian, le 16 février 2022.

[2] Séverine Chavrier, L’outrage au public, piste dramaturgique, dossier de production, mars 2022.

[3] Martine Sforzin, Chapitre III. L’irritation et le rire In : L’Art de l’irritation chez Thomas Bernhard [en ligne]. Arras : Artois Presses Université, 2002 (généré le 22 janvier 2024), http://books.openedition.org/apu/9726

[4] Thomas Bernhard, Le neveu de Wittgenstein, trad. Jean-Claude Hémery, p.65, Folio n°2323

Agrandissement : Illustration 8

ILS NOUS ONT OUBLIÉS (La Plâtrière) - Avec Aurélia Arto/Adèle Joulin, Laurent Papot, Marijke Pinoy et Florian Satche (musicien). D’après La Plâtrière de Thomas Bernhard. Traduction Louise Servicen. Mise en scène et création son Séverine Chavrier Scénographie et accessoires Louise Sari. Accessoires Rodolphe Noret. Lumière Germain Fourvel. Son Simon d’Anselme de Puisaye. Vidéo Quentin Vigier. Costumes Andrea Matweber. Éducation des oiseaux Tristan Plot. Intervention IRCAM Augustin Muller. Conception de la forêt Hervé Mayon - La Licorne Verte Assistanat à la mise en scène Ferdinand Flame Assistanat à la scénographie Amandine Riffaud Réalisation décor Julien Fleureau, Olivier Berthel Régie vidéo Typhaine Steiner. Régie générale et plateau Corto Tremorin. Remerciements Rachel de Dardel, Marie Fortuit, Pascal Frey, Antoine Girard, Romuald Liteau Lego, Marion Stenton. Production à la création CDN Orléans - Centre-Val de Loire Coproduction Théâtre de Liège - Tax Shelter, Théâtre National de Strasbourg, ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie, Tandem Scène nationale Arras-Douai, Teatre Nacional de Catalunya. Avec l’aide exceptionnelle de la Région Centre - Val de Loire Soutiens Odéon-Théâtre de l’Europe, JTN - Jeune Théâtre National - Paris, ENSATT - École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre - Lyon, Ircam Institut de recherche et coordination acoustique-musique. Avec la participation du DICRéAM. Spectacle créé le 12 mai 2022 au Teatro nacional de Catalunya – Barcelone. Vu à la Comédie de Genève le 2 décembre 2023.

La Colline-Théâtre national du 16 janvier au 10 février 2024.

Agrandissement : Illustration 9