Agrandissement : Illustration 1

Depuis une quinzaine d’années, la réalité augmentée issue de l’industrie du divertissement, séduit de plus en plus les institutions culturelles. Pourtant celle-ci ne date pas d’hier. L’art immersif engage les capacités sensorielles du corps lorsque celui-ci entre en interaction avec une œuvre ou un environnement. Le musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne a eu la bonne idée de se pencher sur son histoire, retraçant pour la première fois l’émergence de cet art interactif à travers une exposition intitulée « Immersion. Les origines : 1949-1969 », vingt années traversées par l’expansion de la conquête spatiale et la volonté de dépasser les catégories traditionnelles de l’œuvre d’art, moment de l’émergence des manifestations pluridisciplinaires et souvent éphémères, d’abord dans les galeries, puis les musées. Si les quatorze environnements historiques réunis à Lausanne – dont certains sont recréés pour la première fois –, ont pour point commun une immersivité matérielle, ils forment aussi quatorze univers singuliers et donc quatorze expositions à part entière dans lesquelles le visiteur est invité à faire l’expérience de l’espace.

Agrandissement : Illustration 2

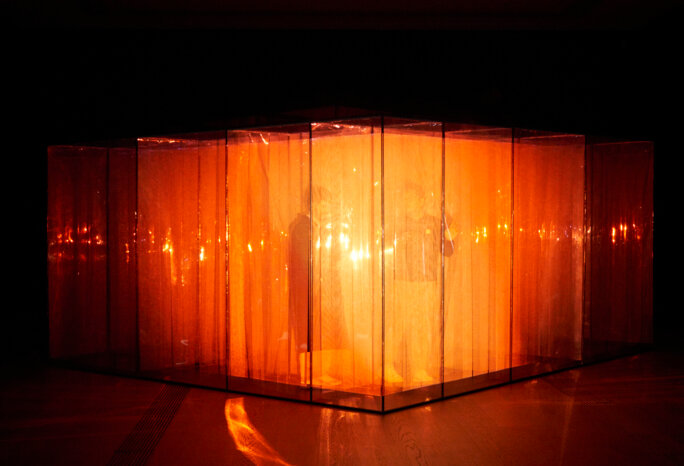

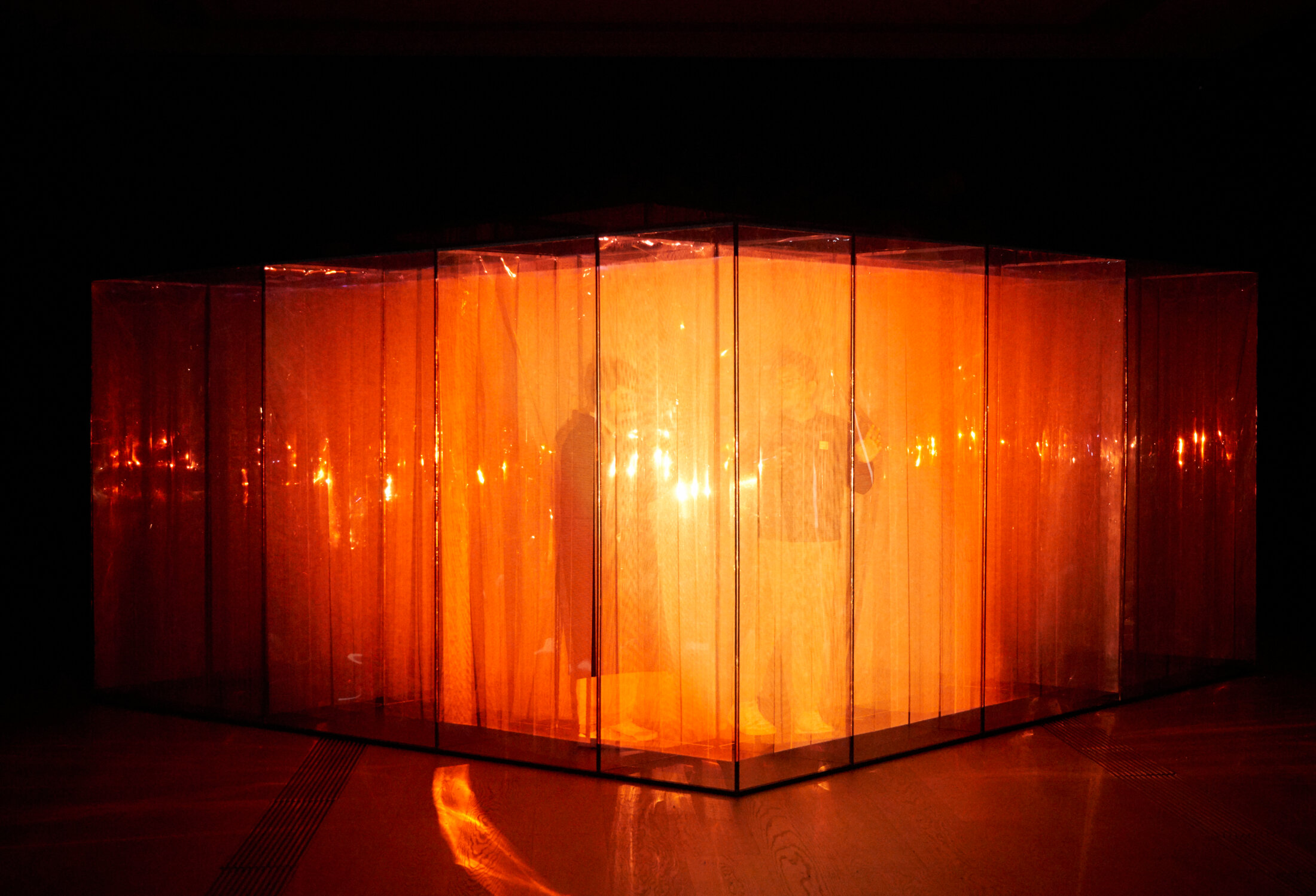

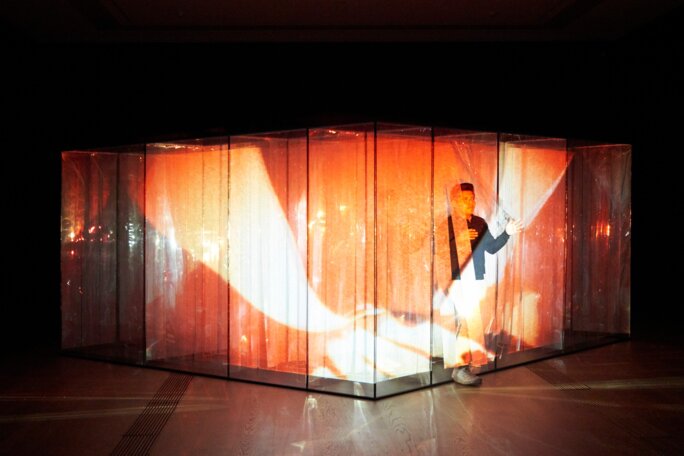

La bonne nuance de rose

« Je veux construire un nouvel espace, un espace sans commencement ni fin, dans lequel tout vit, où toute vie est stimulée. Cet espace sera tranquille et bruyant, immobile et en mouve- ment. Il sera haut, très haut quand je le désirerai et bas, quand je voudrai qu’il soit bas. Je pourrai construire partout mon espace, sur la surface la plus petite, ou alors il sera immense comme une ville, un pays, ou même comme une idée ». Ainsi commence le texte-manifeste intitulé un « Nouvel Espace » que Christian Megert signe en 1961. L’artiste suisse utilise depuis près de soixante ans le miroir comme matériau de prédilection. L’exposition s’ouvre sur l’un de ses environnements réalisé pour la documenta 4 de Cassel en 1968, dans lequel il exploite la dimension immersive et expansive des miroirs. Son premier « espace d’infinité » est recouvert de miroirs au sol et au plafond de telle sorte qu’il prolonge l’espace virtuellement, entrainant le visiteur dans une expérience perceptive de dédoublement infini, une perte de repères vertigineuse. Dans la salle suivante, « Film Ambiente » (1968-69) de Marinella Pirelli (1925-2009) propose une expérience cinématographique immersive allant au-delà de l’expérience frontale traditionnelle du cinéma. Le visiteur est invité à parcourir une structure orthogonale composée de panneaux transparents sur lesquels sont projetées les images de son film « Nuovo Paradiso », mettant en scène une série de sculptures de l’artiste Gino Marotta.

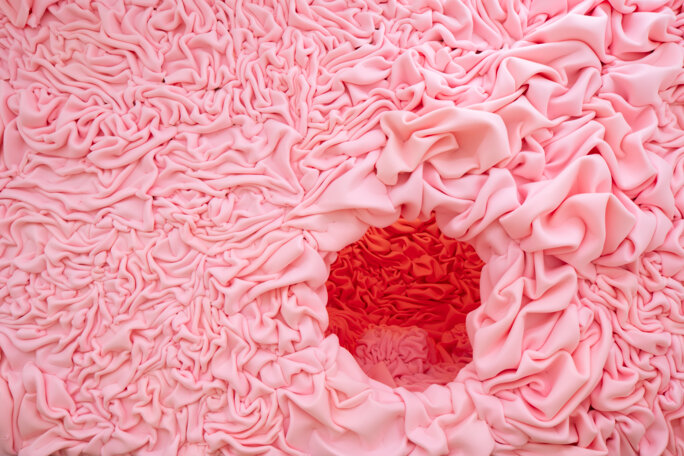

Agrandissement : Illustration 3

En 1966, Ferdinand Spindel (1913-1980) développe à une échelle monumentale ses expérimentations jusque-là contenues dans des tableaux de chevalet. Il crée ainsi plusieurs espaces tridimensionnels pénétrables en mousse rose, matériau synthétique[1] mou utilisé couramment pour le rembourrage. La même année, il est invité à investir la salle à manger de la maison de Gelsenkirchen[2] du couple de collectionneurs Ursula et Günther Tollmann, dans laquelle il va installer une caverne en mousse rose. « Hole in home » n’existe plus, détruit à une date inconnue. Elle est ici reconstruite pour la première fois. Mais comment récréer une installation disparue ? Surtout lorsqu’on n’en possède pas de plan complet, simplement des photographies de l’œuvre publiées dans des journaux de l’époque, ainsi qu’un film qui va permettre notamment de se réapproprier la technique de l’artiste pour agrafer la mousse.

Agrandissement : Illustration 4

Cette même année 1966, l’artiste américaine Judy Chicago crée, avec Lloyd Hamrol et Eric Orr[3], la Feather Room, une pièce entièrement blanche, aux angles adoucis et au sol recouvert de plumes naturelles, le tout se révélant mouvant et très aérien. Installée lors de sa création à la Rolf Nelson Gallery de Los Angeles, la Feather Room est une œuvre-clef dans la carrière de Judy Chicago. L’artiste y expérimente la lumière et l’espace à une époque où l’art immersif est entièrement dominé par des hommes. Elle marque une transition vers la série des Atmosphères, œuvres environnementales multisensorielles et évanescentes. Avec « Luna »(1968), Fabio Mauri (1926-2009) invite le public à explorer un espace lunaire pénétrable. L’œuvre est présentée pour la première fois le 25 mai 1968, de 16h à 20h, dans le cadre de Il teatro delle Mostre organisé par Plinio De Martiis à la galerie La Tartaruga à Rome. Consistant en une série de vingt événements organisés au cours de vingt soirées, la proposition annonce une nouvelle conception de l’exposition d’art comprise comme un événement éphémère ne durant que quelques heures : un artiste, une œuvre par jour, cette dernière devant impliquer la participation du public. Fabio Mauri propose d’expérimenter un espace lunaire dans lequel le visiteur marche ou s’allonge dans des billes de polystyrène, poussières d’étoile dont le frottement émet un léger bruissement. Dans la conquête de l’espace qui se joue au même moment entre grandes puissances, la lune est un Graal qui sera atteint l’année suivante avec l’alunissage de la mission américaine Apollo 11.

Agrandissement : Illustration 5

Jesus Rafael Soto (1923-2005) veut rendre tactile l’espace. « Quand on entre dans un pénétrable, on a la sensation d’être dans un tourbillon de lumière, une plénitude totale de vibrations » explique l’artiste vénézuélien. « Le pénétrable est une sorte de concrétisation de cette plénitude dans laquelle je fais évoluer les gens, leur fais sentir le “corps” de l’espace ». En 1968, il présente « Penetrable blanco y amarillo », qui englobe le visiteur, mobilisant l’ensemble du corps dans une expérience polysensorielle pour appréhender l’objet et l’espace, par la vue mais aussi par le toucher. Fondé fin 1963 par l’ingénieur Michael Callahan, le peintre Stephen Durkee et le poète Gerd Stern, USCO (Company of Us), est un collectif d’artistes, poètes, cinéastes, ingénieurs et compositeurs, l’un des premiers collectifs d’art et de technologie aux États-Unis à créer des performances et éphémères mêlant lumières, images en mouvement et sons, à la recherche de la stimulation sensorielle totale. « Fanflashtic » (1968), qui cherche à reproduire une expérience sous LSD à l’aide d’éléments permettant de retrouver cet état, est l’un des onze évènements présentés dans le cadre de d’Intermedia ‘68, un festival dédié aux formes d’art expérimental et pluridisciplinaire.

Agrandissement : Illustration 6

Lucio Fontana (1899-1968) fait figure de doyen avec sa proposition « Ambiente spaziale a luce nera »[Environnement spatial avec lumière noire] datée de 1949. Il signe alors la première œuvre immersive, matérialisation des idées promulguées dans les manifestes élaborés par le groupe spatialiste formé autour de lui dès 1947. La version présentée ici est la réélaboration idéale pour sa rétrospective au Stedelijk Museum d’Amsterdam puis au Van Abbe Museum d’Eindhoven en 1967, de l’« Ambiente spaziale a luce nera », œuvre-clef de son parcours artistique. « Passageway » (1961) de Robert Morris (1931-2018) vise à rendre palpable les limites physiques du corps et la conséquence psychologique de la claustrophobie à travers l’effet oppressant et inquiétant d’immersion du visiteur dans un espace qui se resserre et dont on ne voit pas le bout.

Agrandissement : Illustration 7

Membre du mouvement Light and Space[4], James Turrell conçoit ses premières installations immersives, les « Shallow Space Construction », en 1968-1969 dont fait partie « Raemar Pink White » présentée ici. La lumière vient perturber la perception de la pièce dont les limites sont difficilement identifiables. Pour le visiteur, les murs, l’espace et les couleurs semblent s’abolir. Clôturant l’exposition vaudoise, « Sound Breaking Wall »[Son brisant mur] de Bruce Nauman, produit des sons humains ambivalents grâce à des enceintes dissimulées dans les murs. Lorsque l’un respire, l’autre émet un rire et un bruit de battement créant chez le visiteur un malaise en raison de la difficulté à identifier l’origine spatiale du son d’une part, par l’anthropomorphisme de la salle d’autre part.

Agrandissement : Illustration 8

« Non pas à un œil qui contemple, mais à un corps qui regarde »

Dans son essai[5] pour le catalogue qui accompagne l’exposition, Camille Lévêque-Claudet, conservateur au musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne et co-commissaire de l’exposition, évoque la stupéfaction de Giorgo Vasari lorsqu’il découvre pour la première fois en 1541 la Salle des Géants du Palais du Té à Mantoue. « Quiconque entre dans la pièce et voit les fenêtres, les portes et tout le reste se tordre et sembler sur le point de tomber, les montagnes et les édifices prêts à s’écrouler, ne peut échapper à la crainte d’en recevoir des morceaux dans le dos, d’autant plus qu’il aperçoit dans le ciel les dieux fuyant de tous les côtés[6] » écrit-il. Le décor illusionniste de Jules Romain, achevé en 1535, suscitait chez ses contemporains un mélange de fascination et de crainte. « L’espace de la salle des Géants remet en question les principes fondamentaux de la perspective en englobant le visiteur dans l’espace de l’œuvre, en l’immergeant, plutôt qu’en lui offrant un point de vue privilégié. Il s’adresse ‘non pas à un œil qui contemple, mais à un corps qui regarde’[7] ». Bien que la quadratura, art de l’illusion architecturale, connaisse un franc succès dans l’Europe baroque, peu d’exemples d’immersion sont comparables à l’effet de stupeur que provoquait la Salle des Géants sur le visiteur. En un sens, l’art immersif nait là, dans la plaine du Pô, dans la première moitié du XVIème siècle. Le mode d’installation du cycle des « Nymphéas » (1914-1926) de Claude Monet dans l’Orangerie des Tuileries marque l’introduction de la dimension temporelle dans l’expérience immersive. À l’heure où pléthore de projets événementiels proposent de s’immerger dans les tableaux de maitres, de Van Gogh à Klimt, qui n’ont pas été créés pour être projetés via des dispositifs de réalité virtuelle, les quatorze environnements présentés à Lausanne, créés par autant de figures pionnières, proposent d’éprouver l’art de façon corporelle et multisensorielle.

Agrandissement : Illustration 9

[1] Ferdinand Spindel découvre en 1963 la mousse synthétique, dont il fait son matériau de prédilection.

[2] Ville allemande située dans le bassin de la Ruhr dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, près de Dortmund.

[3] Avec qui elle forme de manière informelle The Rooms Company nait de cette volonté de créer des environnements à l’échelle d’une pièce.

[4] Groupe d’artistes actif en Californie à la fin des années 1960 et au début des années 1970 et réunissant James Turrell, Helen Pashgian, Robert Irwin et Douglas Wheeler.

[5] Camille Lévêque-Claudet, « Théâtres de l’immersion. Expositions d’art immersif entre 1949 et 1969 », in Immersion. Les origines : 1949-1969, catalogue de l’exposition éponyme, musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, du 4 novembre 2023 au 3 mars 2024, Paris, Hazan, 2023, pp. 14-33.

[6] Giorgio Vasari, La vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, édition commentée sous la direction d’André Chastel, Paris, Berger-Levrault, 1984, vol. 7, p. 181-183.

[7] Camille Lévêque-Claudet, op. cit., pp. 14-15.

Agrandissement : Illustration 10

« IMMERSION. LES ORIGINES : 1949-1969 » - Commissariat : Camille Lévêque-Claudet, Conservateur, Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, Choghakate Kazarian, Historienne de l’art et commissaire d’exposition indépendante

Jusqu'au 3 mars 2024. Tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 20h.

Musée cantonal des Beaux-Arts

Place de la Gare, 16

CH - 1003 Lausanne

Agrandissement : Illustration 11