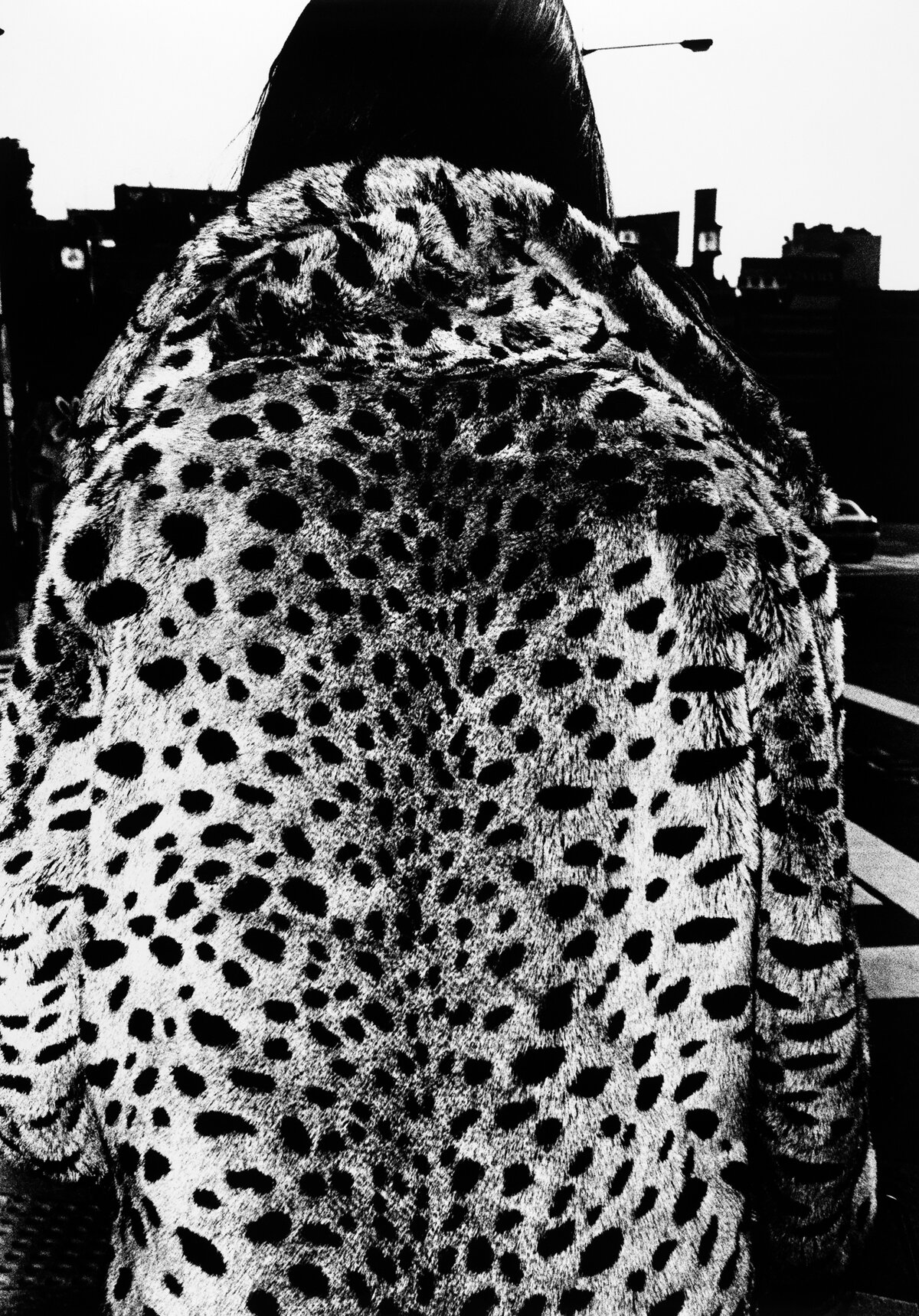

Agrandissement : Illustration 1

Une bouche aux lèvres réhaussées d’un rouge vif qui, restées légèrement entrouvertes, laissent deviner une dentition ultra bright. Ce cliché féminin fantasmé par excellence, à l’érotisme et la sensualité d’autant plus démesurés qu’il ne figure rien d’autre qu’une bouche, que l’imagination de chacun apposera sur un visage, un corps, désirés, est répété plusieurs dizaines de fois pour se faire motif servant de parement au retour des marches de l’escalier qui descend vers les salles d’expositions temporaires de Photo Élysée à Lausanne. D’emblée, le décor est donné. Cela fait près de soixante ans que Daido Moriyama, pionnier de la Street photography[1], utilise son appareil pour interroger le monde et remettre en question le rôle de la photographie, la circulation et la consommation des images. Organisée par Thyago Nogueira, responsable du département de la photographie contemporaine à l’Instituto Moreira Salles de São Paulo au Brésil où elle fut présentée auparavant, la vaste exposition-rétrospective de l’œuvre du maitre japonais était jusqu’à dimanche présentée sur les cimaises de l’institution vaudoise, après avoir fait escale à Berlin et Londres. Elle donne à voir les moments phares de la carrière d’un photographe qui a changé la façon dont nous regardons et envisageons la ville et les médias.

Agrandissement : Illustration 2

Daido Moriyama est né en 1938 à, Ikeda, préfecture d’Osaka. Son père travaillant pour une compagnie d’assurance, la famille déménage à de nombreuses reprises durant son enfance. Selon Moriyama, les fréquents changements d’écoles l’ont empêché de tisser des liens avec les communautés au sein desquelles il vivait. Après l’école, il lui arrivait souvent de passer ses après-midis à errer dans la ville où il se trouvait. Il grandit dans le Japon d’après-guerre, un pays alors sous occupation militaire américaine, qui va subir une occidentalisation fulgurante ainsi qu’un bouleversement économique majeur. À seize ans, en 1955, il quitte l’école pour s’installer à son compte en tant que concepteur graphique. Il se tourne d’abord vers la peinture avant de basculer dans la photographie l’année de ses vingt-et-un ans. Au cours de cette période de changements forcés, il envisage le medium comme un moyen d’expression démocratique. La tension entre la tradition japonaise et l’influence occidentale agit sur lui comme un catalyseur. Moriyama n’oublie pas de mettre en exergue les contradictions de la société capitaliste.

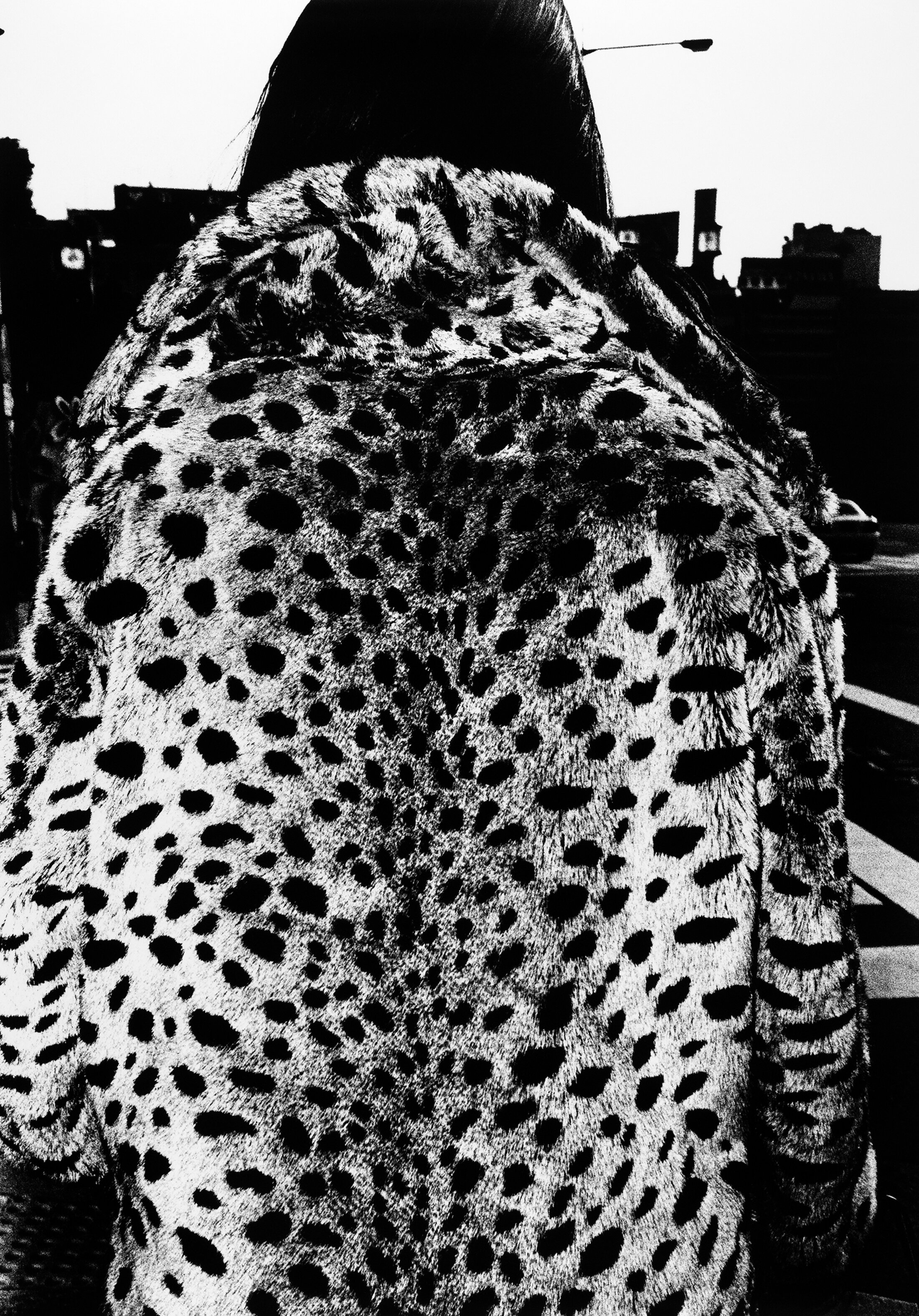

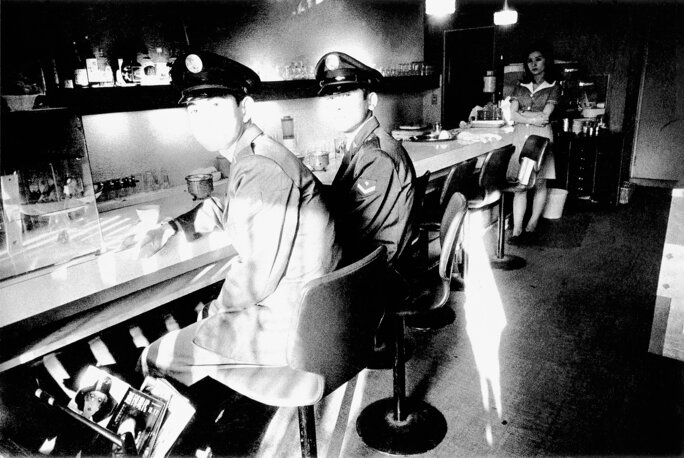

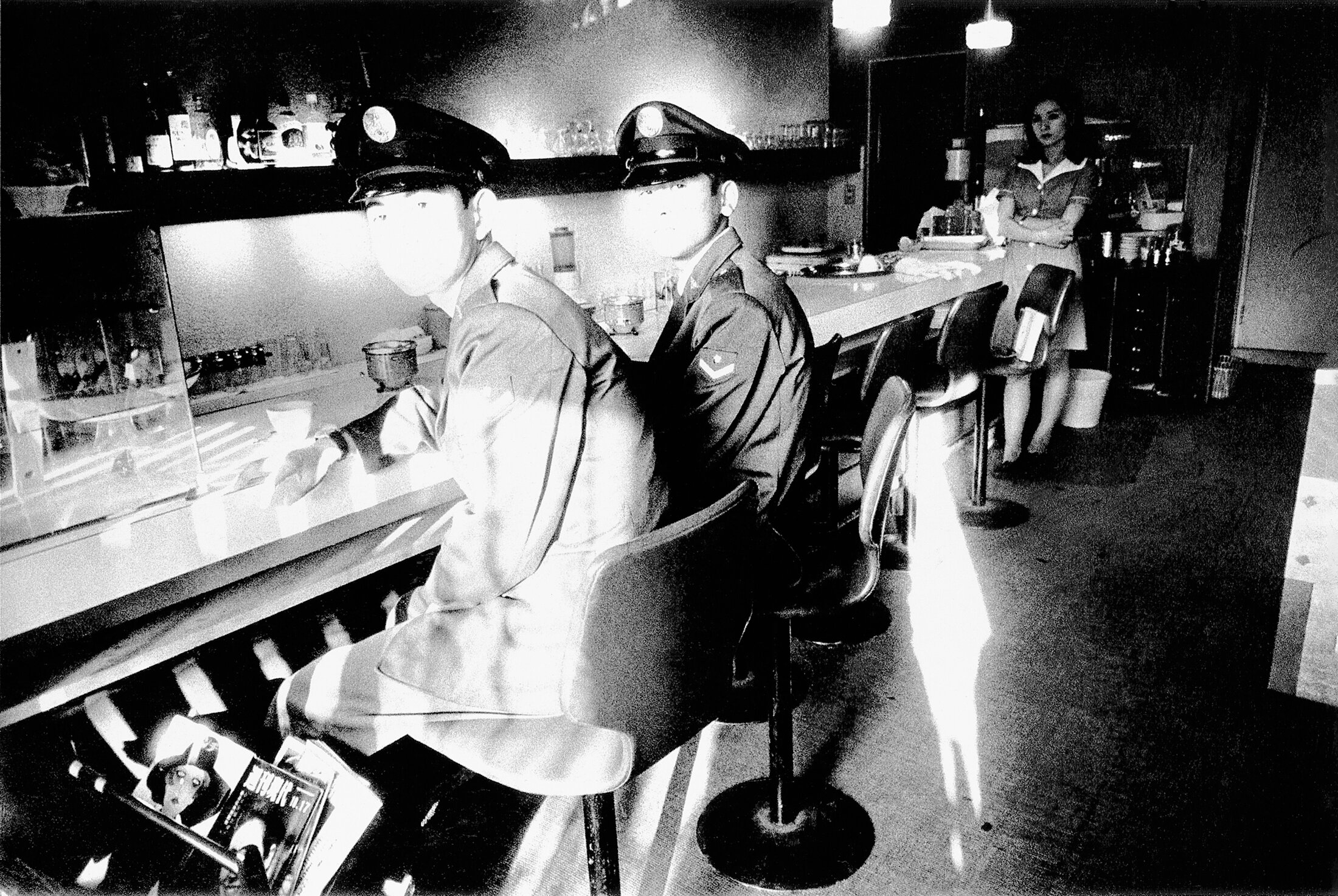

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

En 1960, il entre comme assistant dans le studio du photographe japonais Takeji Iwamiya à Osaka. Ce dernier est connu pour sa description de l’architecture, des jardins et de l’artisanat national. Il apprend aussi l’instantané de rue auprès de Seiryū Inoue. Installé à Tokyo dès l’année suivante, il devient l’assistant d’Eikō Hosoe, l’un des fondateurs de l’agence Vivo, éphémère coopérative photographique japonaise. L’exposition suit de façon chronologique le parcours artistique du photographe, faisant la part belle aux livres – Moriyama en a publié plus de 180 – et aux magazines qu’il considère comme autant de terrains d’expérimentation. Elle commence donc avec ses premiers travaux pour les magazines japonais Asahi Camera[2] et Camera Mainichi[3]. C’est dans ce dernier qu’est publiée, en août 1965, sa série photographique sur la ville de Yokosuka, composée d’instantanés captant l’atmosphère de rue propre à cet endroit, qui va connaitre un immense succès et lancer sa carrière. En 1967, l’Association japonaise des critiques de photographie lui attribue son Prix du débutant pour une série de productions corrosives sur les sensibilités locales du Japon.

Agrandissement : Illustration 5

L’esthétique du « are, bure, boke »

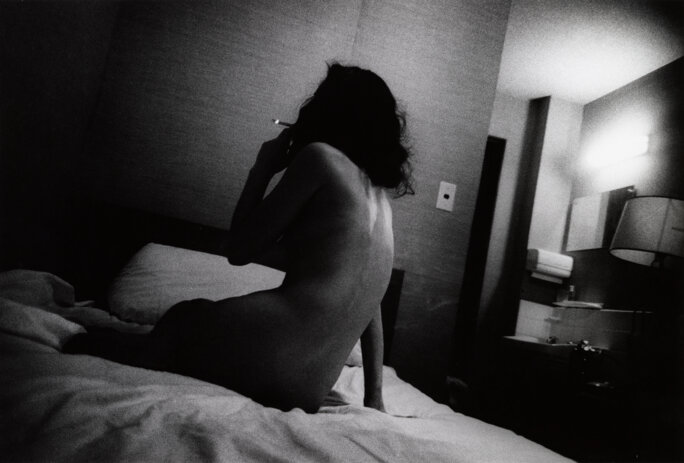

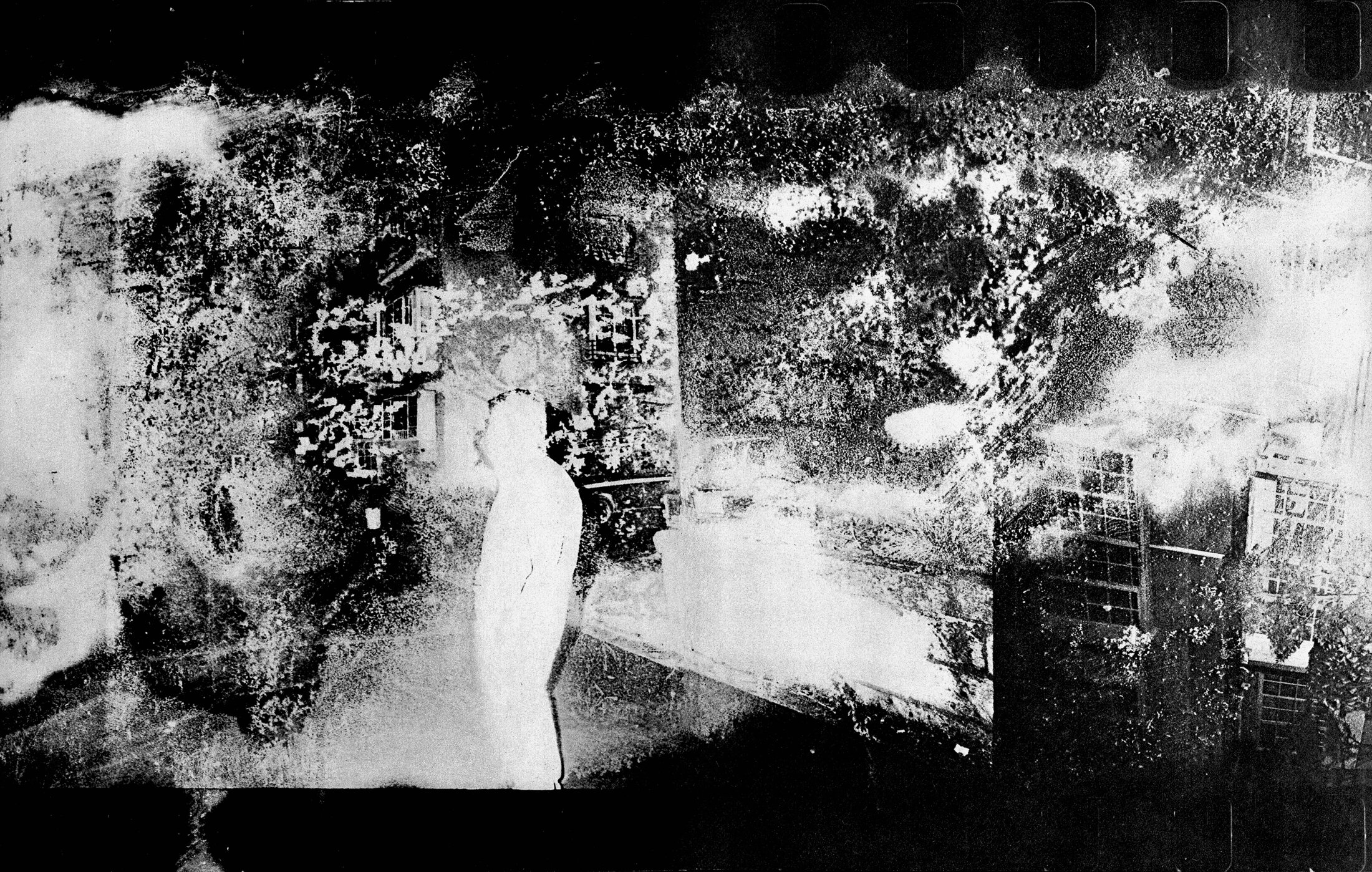

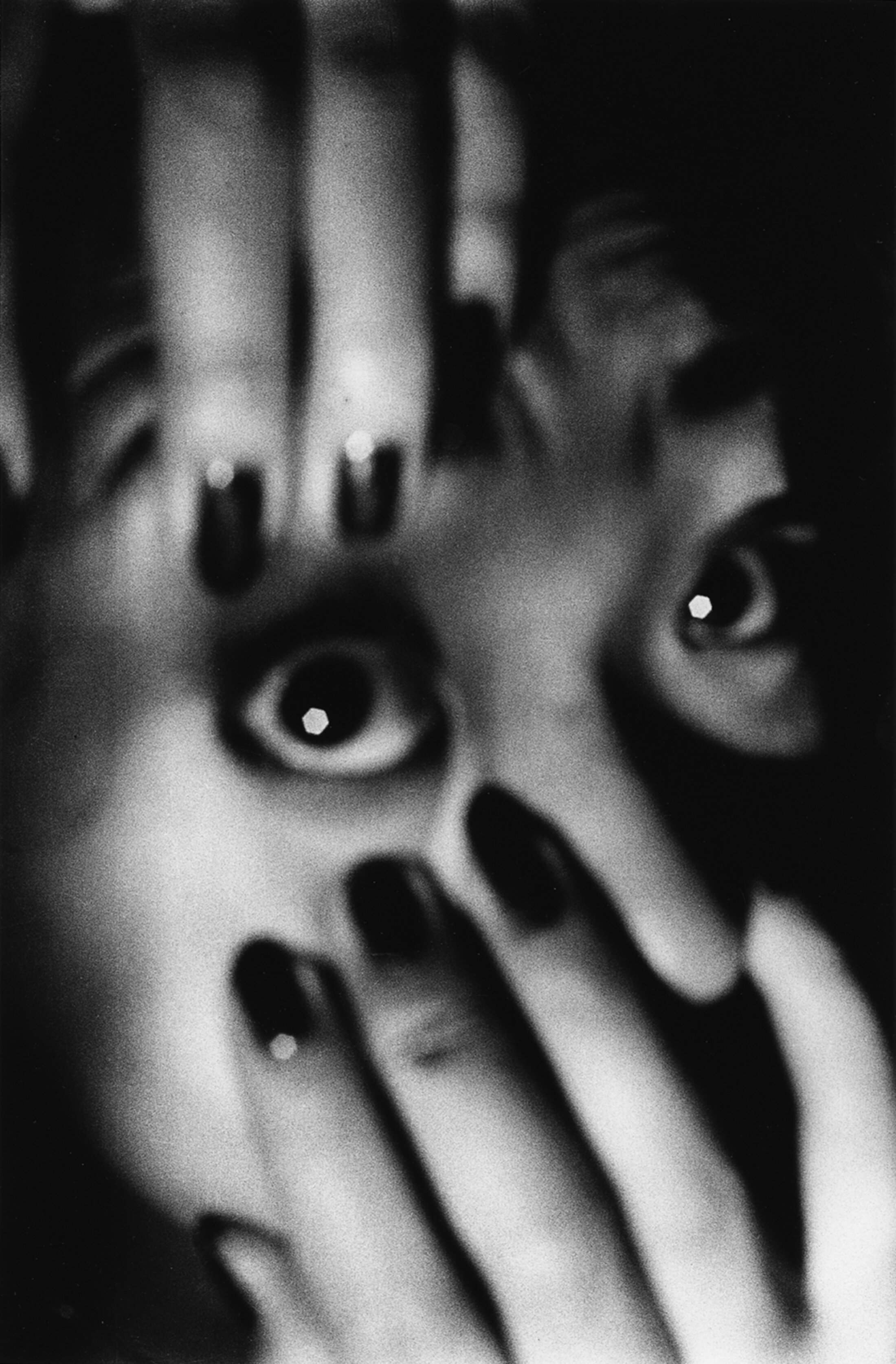

La publication en 1968 de son premier livre, « Japan : a photo theatre », dans lequel il capte les moments de profonde évolution du Japon et où son style visuel si particulier est déjà présent, vaut à Daido Moriyama une notoriété immédiate. Le photographe rejoint par la suite le courant avant-gardiste Provoke issu du bouillonnement qui saisit la société japonaise des années soixante, traversée par des mouvements sociaux sans précédent et des expérimentations artistiques radicales. Moriyama publie une série de photographies de nus dans le deuxième numéro de la revue éponyme qui parait en mars 1969. Si le magazine est éphémère[4], il présente la première vague de photographie expérimentale japonaise, une photographie jamais vue auparavant dans l’archipel nippon, et va être extrêmement influent. La revue est pionnière de l’esthétique du « are, bure, boke », style qui s’oppose au réalisme documentaire qui avait jusque-là défini la photographie japonaise, en remettant en question la possibilité du réalisme. Daido Moriyama va en être le meilleur représentant. « Mon approche est très simple : il n’y a pas d’art, je photographie simplement librement[5] »explique-t-il. « Par exemple, la plupart de mes clichés sont pris depuis une voiture en mouvement ou en courant, sans viseur, et dans ces cas-là, je prends les photos plus avec mon corps qu’avec mes yeux… Mes photos sont souvent floues, rugueuses, striées, déformées, etc. Mais si vous pensez à moi, un être humain normal recevra en une journée un nombre infini d’images, et certaines sont nettes, d’autres sont à peine visibles du coin de l’œil ».

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

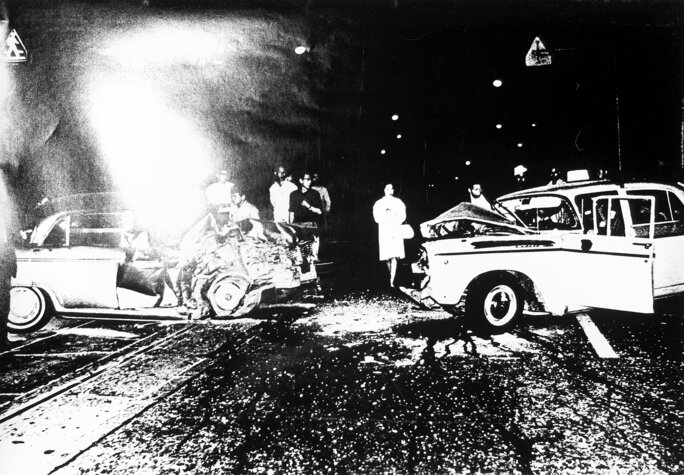

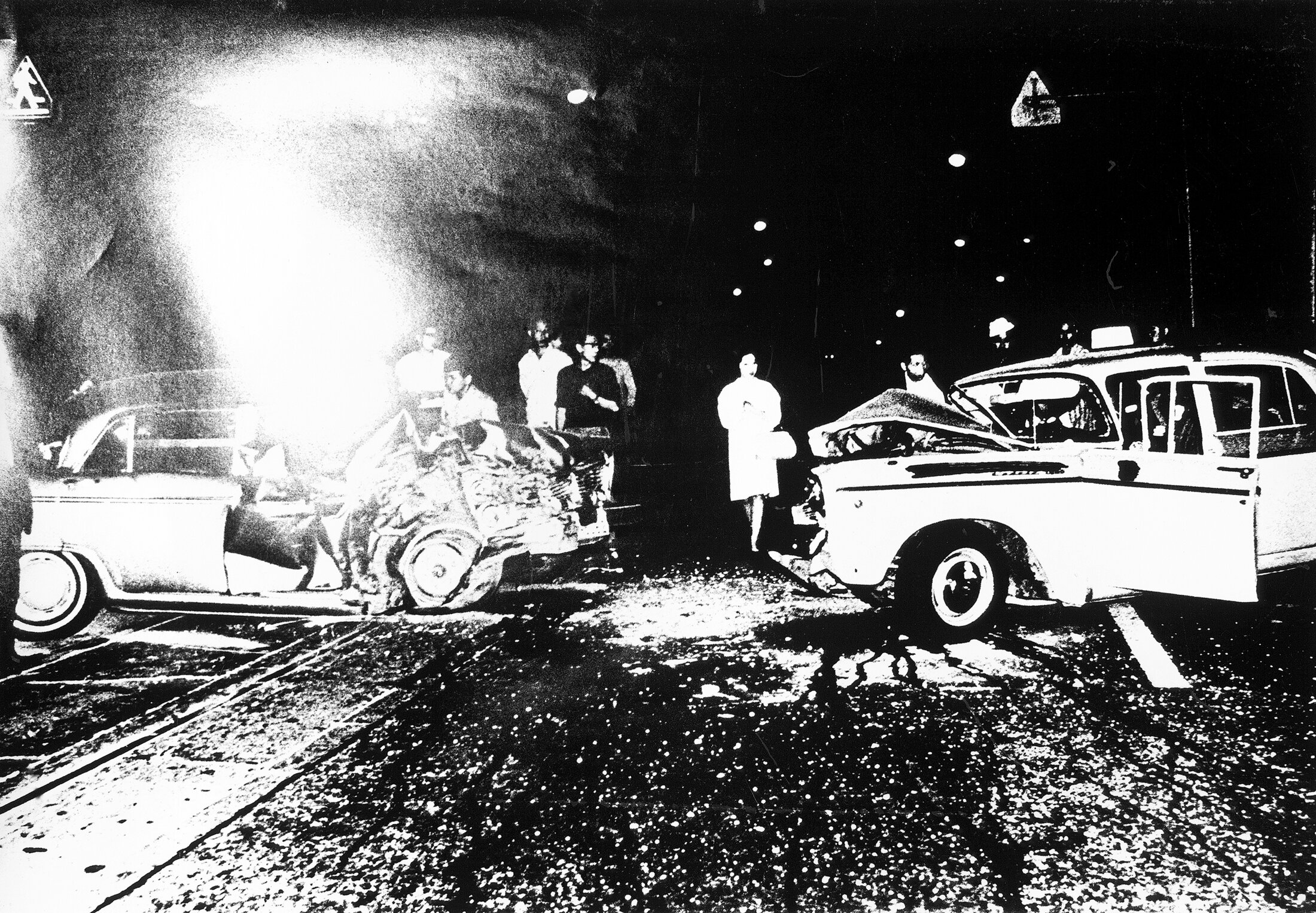

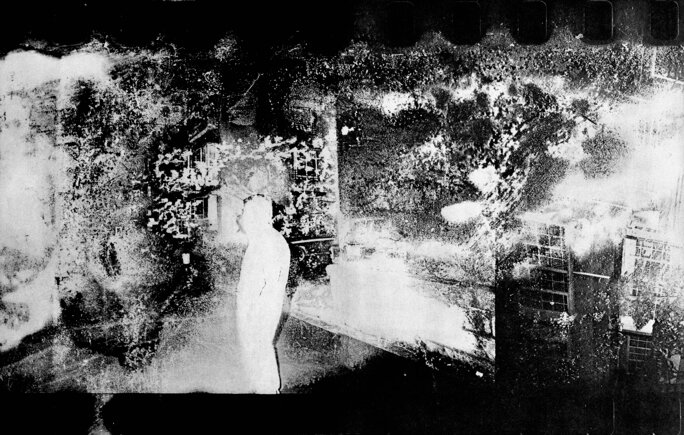

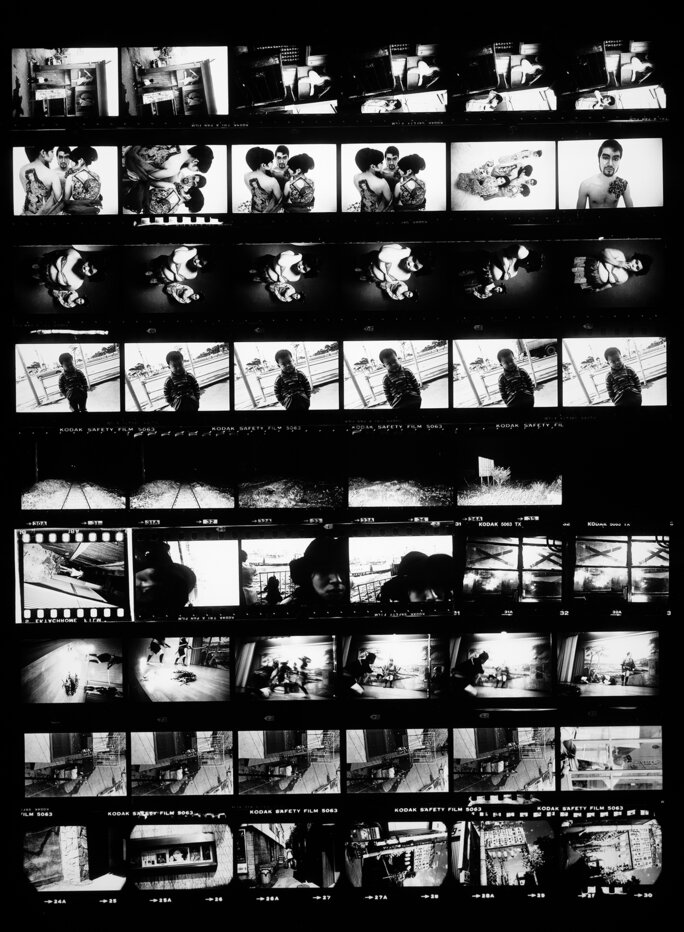

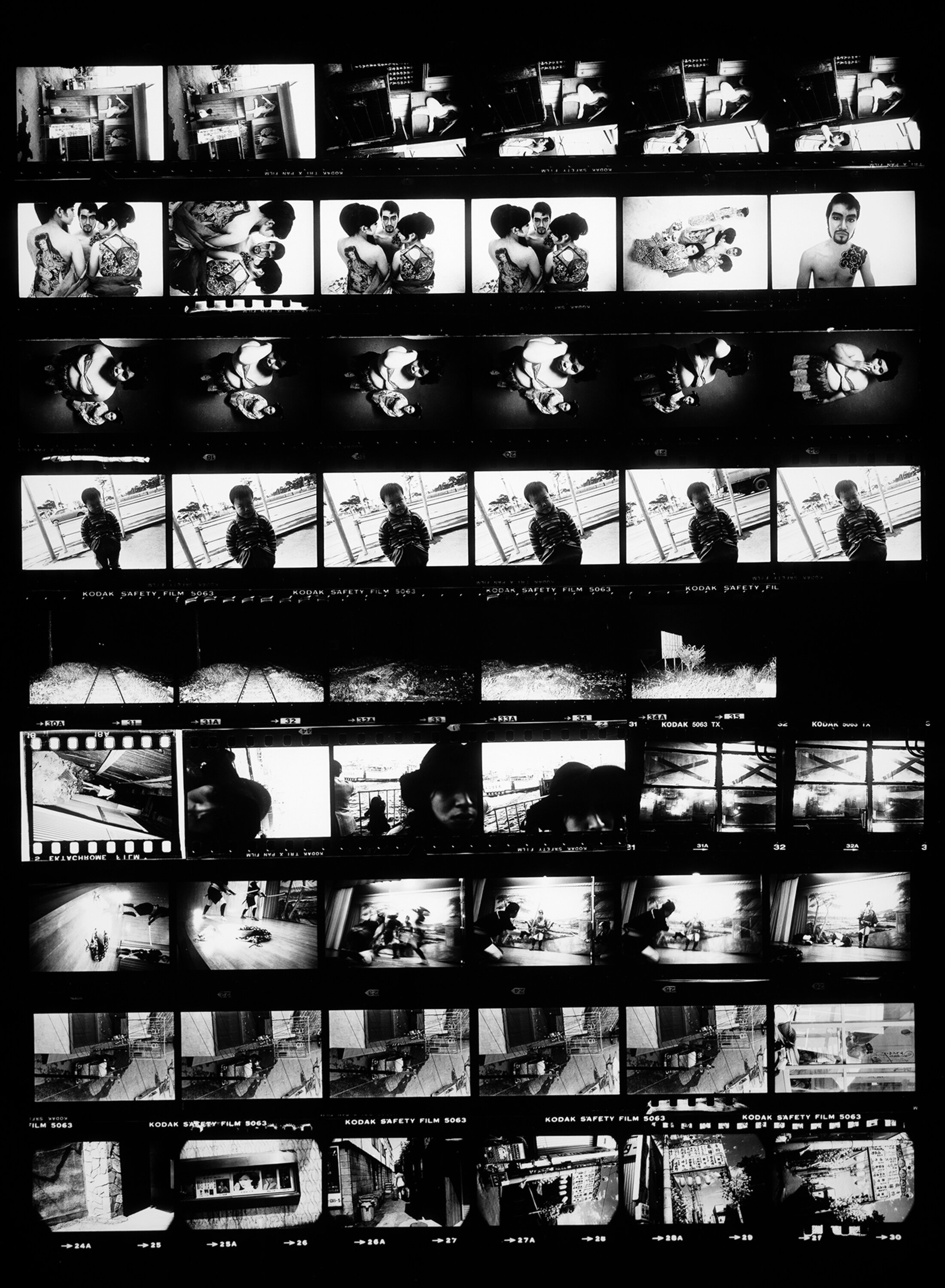

Si, au départ, le « are, bure, boke » ne semble qu’un concept intéressant, les photographies qui en résultent transcendent leur processus pour devenir des œuvres d’art à la fois émouvantes et effrayantes. En 1969 toujours, il s’inspire des artistes américains William Klein et Andy Warhol pour réaliser l’un de ses plus ambitieux projets : « Accident, Premeditated or not », une série mensuelle sur une année, publiée dans le magazine Asahi Camera. La série, présentée ici dans son intégralité, étudie la façon dont les accidents et les faits divers sont présentés dans la presse, abordant le voyeurisme, l’exploitation de la fragilité de l’existence, la perception du temps qui passe, et les contradictions du photojournalisme. La photographie Inu no machi (« Misawa »), prise en 1971 dans la préfecture d’Aomori, constitue une étape décisive dans la carrière du photographe qui établit alors un parallèle entre son propre regard de photographe de rue et celui, quelque peu furtif mais chargé d’une intense curiosité, du chien errant. La contribution de Daido Moriyama à la génération Provoke, où se forge l’esthétique de ses images floues et granuleuses, et ses idées radicales, sont résumées dans un livre illustré intitulé « Farewell Photography »(1972).

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Au début des années quatre-vingt, alors qu’il sort lentement d’une crise créative et personnelle qui l’a contraint à ne rien publier durant huit ans, Moriyama produit un travail empreint d’un lyrisme visuel qui lui permet de réfléchir à son identité, à l’essence de la photographie, à la mémoire et à l’histoire. Il retrouve un intérêt pour la photographie de rue, parcourant des centaines de kilomètres dans Tokyo, New York, Paris ou Londres. S’il est connu pour ses images en noir et blanc, il utilise aussi la photographie couleur et numérique, deux techniques qui vont de pair avec son sujet de prédilection : la société de consommation contemporaine. Les décennies suivantes voient la création de séries comme « Labyrinth » (2012) dans laquelle il remet en question l’aspect linéaire de la mémoire et sa propre autobiographie en réinventant ses planches contact, ou « Pretty Woman »qui interroge le caractère de plus en plus séducteur de la publicité et le fétichisme de la société de consommation. En 1988 et 1989, il vit à Paris où il rêve d’ouvrir une galerie, un rêve qui ne se réalisera pas. L’exposition s’achève sur un panorama complet des différents numéros du magazine Record, l’un des projets les plus personnels de Daido Moriyama, son carnet suivi des explorations des villes et des médias. Cinq numéros sont publiés entre 1972 et 1973, avant que le magazine ne disparaisse. Le photographe le fait renaitre en 2006 avec l’aide de son ami curateur Akio Nagazawa. Chaque numéro est focalisé sur une ville ou une thématique précise, certains sont consacrés à des conversations imaginaires avec des personnalités qui inspirent Moriyama, à l’image de David Lynch, Roland Barthes ou James Baldwin.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Depuis ses débuts, Daido Moriyama s’interroge sur l’essence même de la photographie et remet en question sa notion conventionnelle. Rejetant le caractère dogmatique de l’art et la fétichisation des tirages vintage, il se tourne vers une photographie radicale, accessible et reproductible, orientant majoritairement son travail vers les publications et les médias imprimés. « Je ne sais pas si les photographies individuelles sont porteuses d’idées, de mondes, d’histoire, d’humanité, de beauté, de laideur, ou si elles ne renferment rien du tout »explique-t-il. « Ça n’a pas grande importance pour moi. Je me contente d’extraire et de consigner ce qui m’entoure, sans aucune prétention ».

Agrandissement : Illustration 14

[1] Genre photographique né avec le développement du medium dans les années 1890. Dépourvues de mise en scène et ayant pour sujet la présence humaine, immédiate ou suggérée, les prises de vue se font en extérieur, dans un lieu public. Des photographes français comme Charles Nègre puis Eugène Atget ont d’abord pris des photographies de rue pour se perfectionner et trouver des sujets. La photographie de rue s’éloigne du photojournalisme ou de la photographie documentaire par son absence de message. Henri Cartier-Bresson et Brassaï capturent Paris à travers ses nuits, ses rues, ses habitants. Mais c’est Outre-Atlantique que le mouvement, adopté par des photographes comme Berenice Abbott, prend une autre dimension à l’initiative de Walker Evans. Son histoire est marquée par des photographes tels que Robert Frank, Lee Friedlander, Garry Winogrand, William Klein, Bruce Gilden, Joel Meyerowitz et plus récemment Vivian Maier.

[2] Le plus ancien des magazines photographiques mensuels japonais, dont le premier numéro date du mois d'avril 1926. Il est dès le départ publié par Asahi Shinbun-sha, éditeur du journal Asahi Shinbun. À partir du numéro de janvier 1941, il fusionne avec les magazines Geijutsu Shashin Kenkyū (Technique Photograph Studies) et Shōzō Shashin Kenkyū (Portrait Photograph Studies). La publication est suspendue avec le numéro d'avril 1942. Elle reprend après la Seconde Guerre mondiale avec le numéro d'octobre 1949. De sa création en 1926 jusque dans les années trente, le magazine a pour titre Asahi Camera: The Japanese Journal of Photography, puis devient Asahi Camera jusqu'à la fin du XXe siècle. Il sera par la suite nommé ASAHICAMERA jusqu'à la parution de son dernier numéro en de juillet 2020.

[3] Magazine de photographie mensuel publié de juin 1954 à avril 1985.

[4] Publication d’avant-garde consacrée à la photographie japonaise, fondée en 1968 et disparue en 1969 qui avait pour ambition de créer un nouveau langage photographique pouvant dépasser les limites de l'écriture.

[5] Cité dans Ratik Ashokan, « Are-Bure-Boke », The Believer, 18 décembre 2015, https://www.thebeliever.net/logger/2015-12-18-are-bure-boke/

Agrandissement : Illustration 15

« DAIDO MORIYAMA. RETROSPECTIVE » - Commissariat : Thyago Nogueira, responsable du département de la photographie contemporaine à l’Instituto Moreira Salles de São Paulo, Brésil

Jusqu'au 23 février 2025. Du mercredi au lundi, de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 20h.

Photo Élysée

Place de la Gare, 17

CH - 1003 Lausanne

Agrandissement : Illustration 16