Agrandissement : Illustration 1

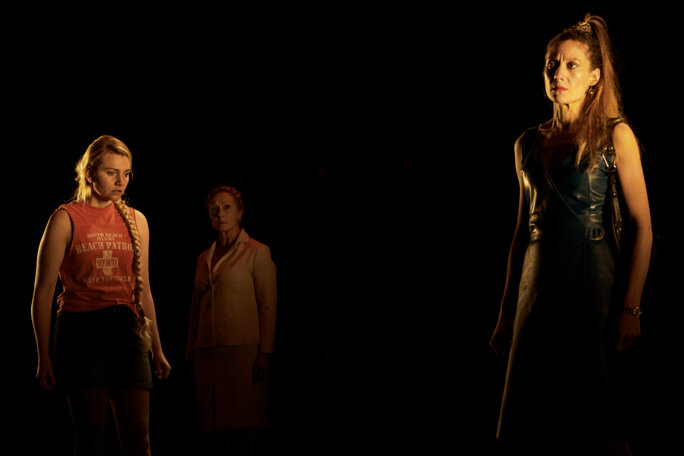

Le plateau s’illumine soudain, laissant apparaitre deux femmes. Madame Diss, déjà écrasée par la chaleur même si elle n’en laisse rien paraitre, est venue emprunter de l’argent à son fils. C’est sa bru, répondant au prénom de France, qui la reçoit devant la maison, dans laquelle elle ne rentrera pas. Le fils est aussi père et il prépare ses deux enfants pour le feu d’artifice qui aura lieu ce soir, jour de 14 juillet. « Je me suis mariée trois ou quatre fois sans en tirer profit[1] » justifie la mère à sa belle-fille étonnée de la voir dans le besoin. Entre les deux femmes, le contraste est saisissant. Madame Diss a le port altier de la bourgeoisie, une grâce naturelle socialement fabriquée qui ne cède jamais à la sentimentalité, un masque arboré que tente désespérément de porter France. Mais l’habit ne fait pas le moine et apparait visiblement trop grand pour elle. Des traits mal dégrossis, des os épais, un phrasé qui trahit son milieu d’origine, malgré ses efforts France reste, aux yeux de sa belle-mère, vulgaire, quelconque, insignifiante. Au cynisme blasé de la mère répond la candeur obséquieuse de la fille. La hiérarchie s’établit clairement dans le tutoiement de la première à la seconde qui la vouvoie. La déférence va jusqu’à se loger dans un « Je vous aime » prononcé par France à l’attention de Madame Diss et la promesse de l’aide qu’elle attend. Si bien que lorsqu’elle reviendra plus tard signifier le refus de son mari de lui prêter de l’argent, la mère lui réclamera la totalité des allocations familiales qu’elle perçoit : « Les enfants ça coûte mais il vous rapporte aussi. Je m’arrangerai avec cette somme » lui déclare-t-elle sans sourciller. Elles parlent de l’autre, de celle qui vient pour le feu d’artifice, semble vouloir croire France, de Nancy, celle qui occupait la place de France avant elle. Noir. Le plateau s’éteint soudain.

Agrandissement : Illustration 2

Dans la moiteur des champs de maïs

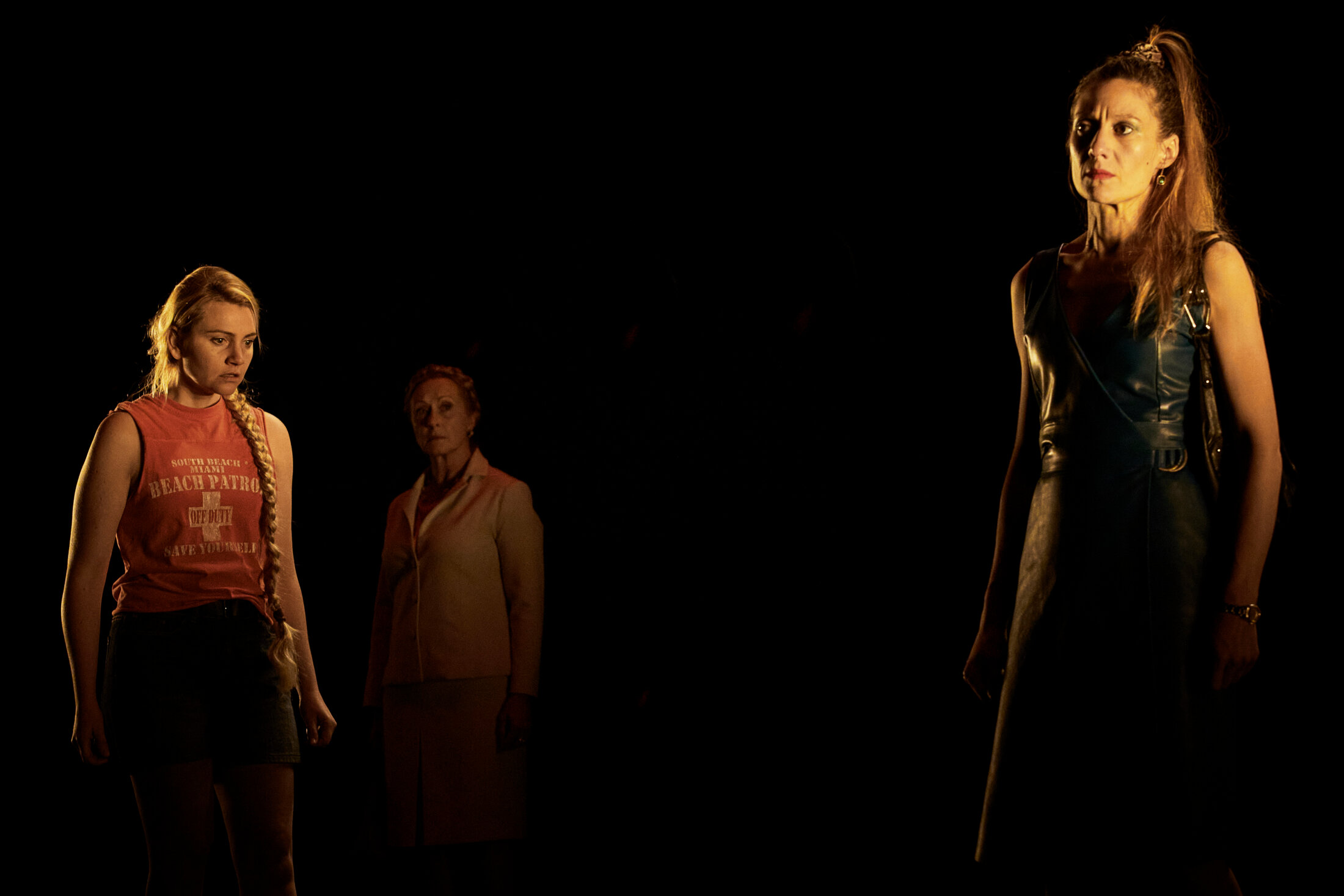

Lorsque la scène s’éclaire à nouveau, Nancy les rejoint, traversant la salle de haut en bas, cette salle qui figure les champs de maïs s’étendant à perte de vue devant la maison et dans lesquels, quelquefois, les enfants se perdent presque à en mourir. « Les maïs font le siège de votre maison. Rien que ces grands maïs qui ne font pas d’ombre » s’esclaffe Madame Diss supportant de moins en moins la chaleur. France regagne l’intérieur de la maison. La rencontre avec Nancy l’a visiblement secouée. Malgré une animosité certaine, l’ex-belle-fille et Madame Diss ont plus en commun qu’il n’y parait et le tutoiement qu’elles emploient semble les placer sur un pied d’égalité. Nancy parait avoir vaincu ses démons. « Je me suis libérée de ma peur et jamais plus je n’aurai peur » affirme-t-elle d’une voix moins assurée que les mots qu’elle prononce. Elle est revenue ici pour se recueillir sur la tombe de son fils. Elle vient le chercher, lui qui fut son mari, pour qu’ensemble ils lui demandent pardon. Madame Diss va abuser de son chagrin en lui faisant littéralement payer les souvenirs qu’elle n’a pas. Elle n’était pas là, jamais là, lui reproche-t-elle. Pour faire payer cette absence de la mère, le père s’attaqua à l’enfant, le brutalisa, le roua de coup, alla jusqu’à l’enfermer dans une cage pleine de serpents derrière la maison. Une proximité qui sera fatale à l’enfant. À chaque question posée, Nancy aligne les billets, seule condition pour entendre le récit de l’horreur de la bouche d’un témoin direct, Madame Diss. Elles sont au pied de la façade de la maison maintenant, comme si celle-ci s’était approchée par elle-même, une façade composée de dizaines de haut-parleurs prêts à hurler tel un effrayant mur de plaintes. L’atmosphère inquiétante se transforme alors en effroi lorsque France, revenue pour les supplier de partir, évoque ses enfants, endimanchés, assis sur leur petite chaise dans la cuisine, ne bougeant plus du tout de peur de courroucer leur père qui semble guetter la moindre faille pour exploser. Sont-ils déjà morts ? Y-a-t-il réellement des enfants ici ? Les hurlements du père épouvantent alors. La terreur est d’autant plus forte que l’on ne saura rien de ce qui se passe exactement. Marie NDiaye explore la cruauté humaine en prenant soin de garder l’histoire dans l’ombre pour mieux laisser libre cours aux fantasmes des spectateurs. N’imagine-t-on pas toujours le pire d’une situation dont on ne sait rien ?

« Je me suis vue dans ses yeux être vous » lance brusquement France à Nancy. La métamorphose s’opère alors. Les deux femmes se déshabillent puis se rhabillent avec les vêtements de l’autre. Nancy, devenue France, peut à nouveau entrer dans la maison de laquelle elle ne ressortira plus, tentant tout d’abord de localiser les enfants, appelant le garçon par le prénom de son fils défunt, essayant de se frayer un chemin dans l’obscurité de la demeure où l’on s’est appliqué à obstruer avec soin toutes les ouvertures. « Le regard quantique de Nancy, qui retourne le cycle des saisons et restaure le passé, sera finalement obturé par les ténèbres. Et toutes les fenêtres seront noires[2] ». Les baffles crachent des sons qui s’apparentent à des lamentations. Le moment est terrifiant, dantesque presque. A-t-elle eu le temps de les voir ? Était-il tapis dans la cuisine ? La façade reste impassiblement figée. Le contraste avec les sons qu’émet la maison rend l’émotion plus vertigineuse encore. La chaleur est à son comble. Les lumières s’éteignent. Noir.

Dans la dernière scène qui s’apparente à un épilogue, France-Nancy revient sur les lieux du drame. Devant la façade de cette maison que jamais le public ne pénètrera, elle s’étonne de retrouver Madame Diss. Bien moins fringante qu’au début de la pièce, celle-ci lui explique qu’elle n’avait nulle part où aller après qu’elles s’étaient quittées. C’est naturellement qu’elle est revenue chez son fils qui désormais l’effraie de plus en plus. Elle répond à toutes ses demandes pour sauver sa peau. Elle n’aurait sans doute pas voulu choisir entre la maman et la putain, seuls rôles que les femmes sont autorisées à jouer dans un monde patriarcal. « Souviens-toi de moi » lance-t-elle à Nancy-France. « Je reviendrai » lui répond-elle. À trop vouloir privilégier les apparences, « l’auto-suffisance de Diss se transformera en solitude malade[3] ».

Agrandissement : Illustration 3

Du fait divers au conte fantastique

Pour Jacques Vincey, « le théâtre est un art collectif dans lequel, la collaboration est essentielle[4] ». Son envie de monter la pièce est avant tout liée à la langue, à l’écriture de Marie NDiaye qui l’interroge dans le sens où il ne sait pas comment l’appréhender, où il est obligé d’inventer une façon de se l’approprier. Dans cette fable contemporaine, tout se passe sur le seuil de la maison de celui qui est le fils, le mari, l’ex-mari, des trois femmes, uniques personnages de la pièce, un jour de fête nationale. Madame Diss est assurément la figure centrale de ce trio. Elle est présente dans toutes les scènes sauf une. Sa froideur s’accorde avec une neutralisation du langage qui traduit parfaitement un rapport de puissance et de contrôle du monde et de la parole. France, quant à elle, est un personnage en construction permanente. En faisant le récit de la rupture sociale avec sa famille, elle compose une autofiction aussi émancipatrice qu’impudique. Nancy évolue dans un monde pétri de signes. Entre elles s’immisce petit à petit le fantôme de Jacky, enfant martyr expiant auprès d’un père violent l’absence de sa mère. Le sacrifice obsède les trois femmes. Toutes ont peur de l’homme mais sont tenues par un lien de nécessité, qu’il s’agisse de la dépendance financière ou affective ou encore de la culpabilité. Si elles sont victimes, elles se font aussi complices à certains moments, tenant un rôle plus ambivalent qu’il n’y parait.

Dans « les serpents » tout se passe hors-champ, dans le ventre de cette maison devenue organique, vivante, là où se tapit le père, à la fois ogre et vampire, monstre se régénérant en dévorant ses enfants. Marie NDiaye construit habilement sa pièce à la croisée de plusieurs genres, si bien que la plupart des situations semblent à la fois familières et étranges. Terreurs enfantines, pulsions archaïques : le récit se déploie à partir d’un imaginaire mythologique et biblique, comme le rappelle la métamorphose de Nancy en France qui renvoie ici à la transfiguration. La mise en scène minimaliste de Jacques Vincey, aussi épurée qu’efficace, exalte un peu plus l’intensité du texte de Marie NDiaye. Il ne cherche pas à dévoiler davantage qu’il n’est écrit, en accepte au contraire le mystère, renforçant ainsi la tension contenue dans le texte pour établir une atmosphère angoissante qui va crescendo jusqu’à la suffocation. Le travail sur le son est ici prépondérant, servant à évoquer ce qu’on ne voit pas. Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’un des rares éléments de scénographie est un mur d’enceintes, façade métaphorique de la maison de l’ogre. Créer le désir d’en savoir plus chez le spectateur, tenter de restituer des sensations telle la chaleur via les projecteurs, tels sont les enjeux que s’est fixés le metteur en scène. Il ne s’agit pas de conter une histoire pour tous mais au contraire que chaque spectateur, avec ses propres références, construise son récit à lui. Il y a autant de réalités différentes qu’il y a de spectateurs. En brouillant les pistes à mesure qu’il avance, le texte ne se laisse jamais totalement saisir.

Marie NDiaye compose il y a presque vingt ans cette pièce pour trois comédiennes qu’incarnent magnifiquement Hélène Alexandridis, Bénédicte Cerutti – qui décidément entretient, rôle après rôle, un rapport tragique à l’enfance – et Tiphaine Raffier – qui malgré son succès actuel en tant que metteuse en scène, semble beaucoup s’amuser sur scène –, trois actrices au diapason les unes des autres, concrètes et en même temps faillibles. À la fois pièce animale, organique et pièce allégorique, « les serpents » creusent du côté de nos inconscients. Assurément, NDiaye a le goût des triades féminines et du mystère jusqu’à s’amuser de nos peurs primaires. Jacques Vincey a lui aussi une aptitude aux plateaux féminins. Après « Mme de Sade », « Les Bonnes » et « UND », il réunit un trio de comédiennes remarquable pour honorer toute la fureur de ces serpents.

Agrandissement : Illustration 4

[1] La pièce Les serpents de Marie NDiaye est publiée aux Éditions de Minuit en 2004.

[2] Pierre Lesquelen, « La puissance, venin surhumain des hommes », Note dramaturgique, Les serpents, dossier pédagogique, p. 7.

[3] Pierre Lesquelen, op.cit.

[4] Carnet de bord, entretien avec Jacques Vincey, 1er septembre 2020, https://www.youtube.com/watch?v=lUn9Pjoh4uk Consulté le 30 avril 2022.

Agrandissement : Illustration 5

LES SERPENTS - Texte : Marie NDiaye; Mise en scène : Jacques Vincey; Avec Hélène Alexandridis, Bénédicte Cerutti et Tiphaine Raffier; Dramaturgie et assistanat : Pierre Lesquelen; Scénographie : Mathieu Lorry-Dupuy; Costumes : Olga Karpinsky; Lumière : Marie-Christine Soma; Assistanat lumière : Juliette Besançon; Son et musique : Alexandre Meyer; Assistanat lumière : Frédéric Minière; Perruques et maquillage : Cécile Kretschmar. Spectacle créé le 29 septembre 2020 au Théâtre Olympia – Centre dramatique national de Tours. Vu au Théâtre des Quartiers d'Ivry le 20 avril 2022.

Du 19 au 23 avril 2022,

Théâtre des Quartiers d'Ivry

Manufacture des Oeillets - 1, rue Pierre Gosnat

94 200 Ivry-sur-Seine

Du 27 avril au 5 mai,

Théâtre national de Strasbourg

1, avenue de la Marseillaise CS 40 184

67 005 Strasbourg Cedex