Agrandissement : Illustration 1

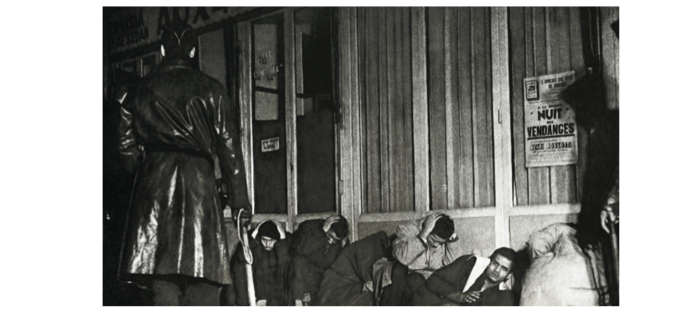

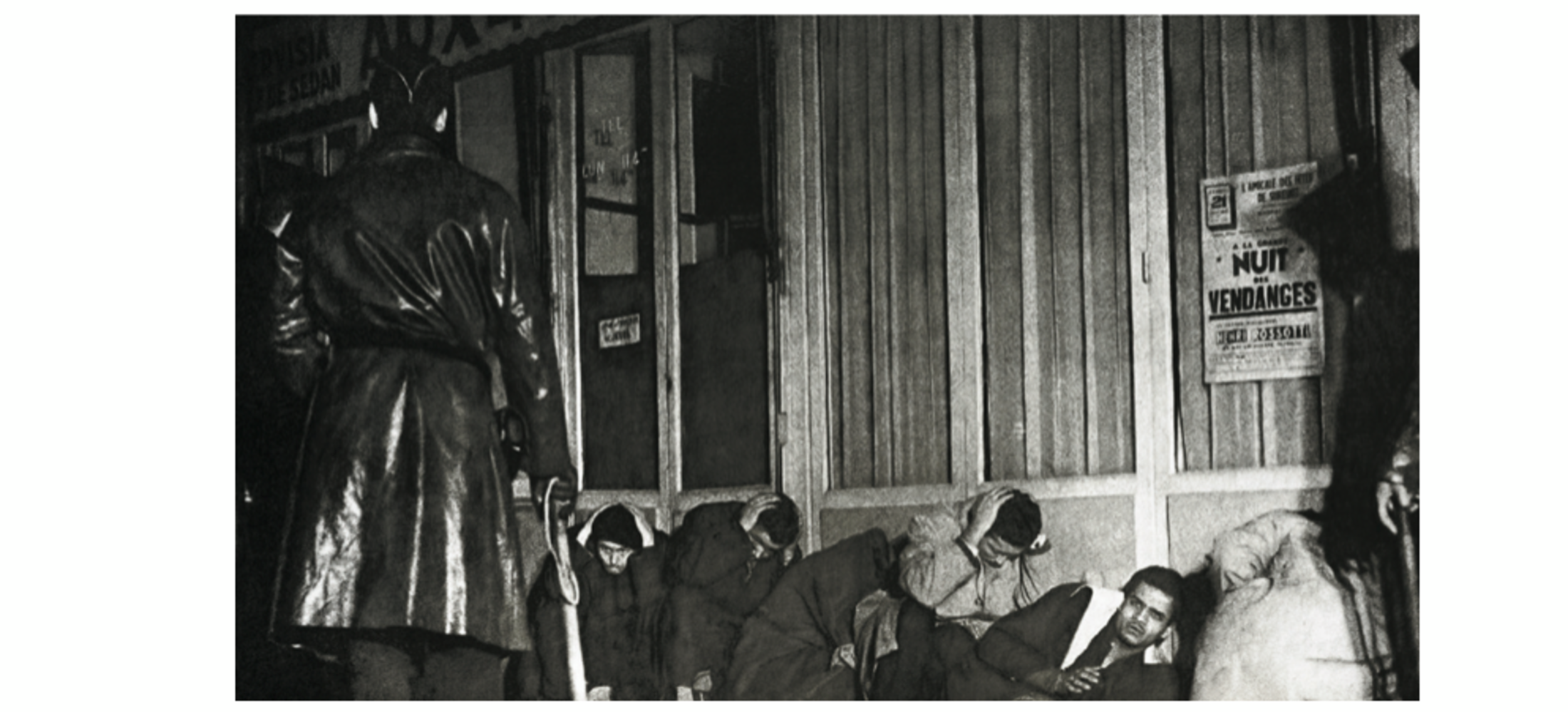

Il y a tout d'abord cette image, troublante, obsédante, angoissante, de celles qui ne vous quitte plus, vous poursuit longtemps. Un plan resserré sur l'extérieur d'un autobus dont les larges ouvertures vitrées permettent de voir distinctement ses occupants, l'effet de zoom étant accentué par le choix d'un cadrage cinématographique. Ce ne sont pas des passagers ordinaires, tous des hommes, les bras repliés au-dessus de leur tête, les mains jointes sur leur nuque. Puis, il y a ce visage au centre de la composition, qui apparait glabre, doux, presque angélique et déjà si triste, si résigné. Il semble à peine âgé d'une vingtaine d'années. Les yeux baissés, le regard perdu comme ses compagnons d'infortune, il parait vaincu, dominé, humilié. Une sensation étrange, proche du malaise étreint alors le visiteur. Le regard du jeune homme, pourtant hagard, lointain, déjà absent, reste insoutenable. La scène semble saisie au moment où le véhicule est sur le point de démarrer. Où se dirige donc ce car surchargé de jeunes gens ? C'est en scrutant les vingt-deux autres dessins de l'exposition que le regardeur, à la fois happé et horrifié par ce qu'il voit, recompose le fil d'un récit exactement comme le ferait une enquête policière. Un sentiment de déjà vu submerge peu à peu jusqu'à l'effroi la vision d'ensemble dont la grande unité n'en est que plus terrifiante. En interdisant le doute, elle impose l'introspection à un pays qui a tu ce pan de son histoire contemporaine et qui, encore aujourd'hui, parait souffrir d'une blessure si profondément enracinée qu'elle en est devenue héréditaire

Agrandissement : Illustration 2

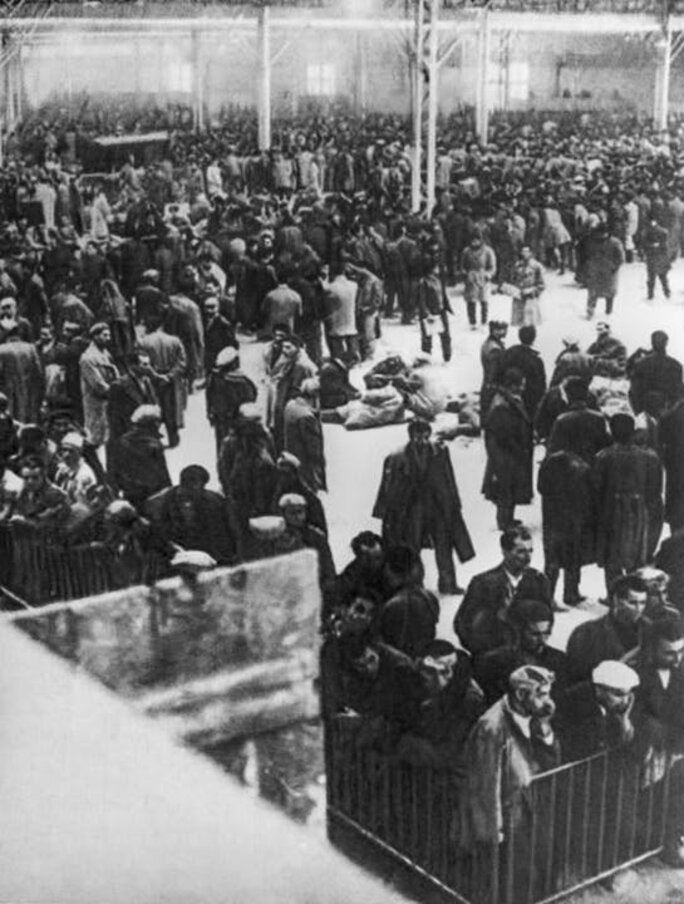

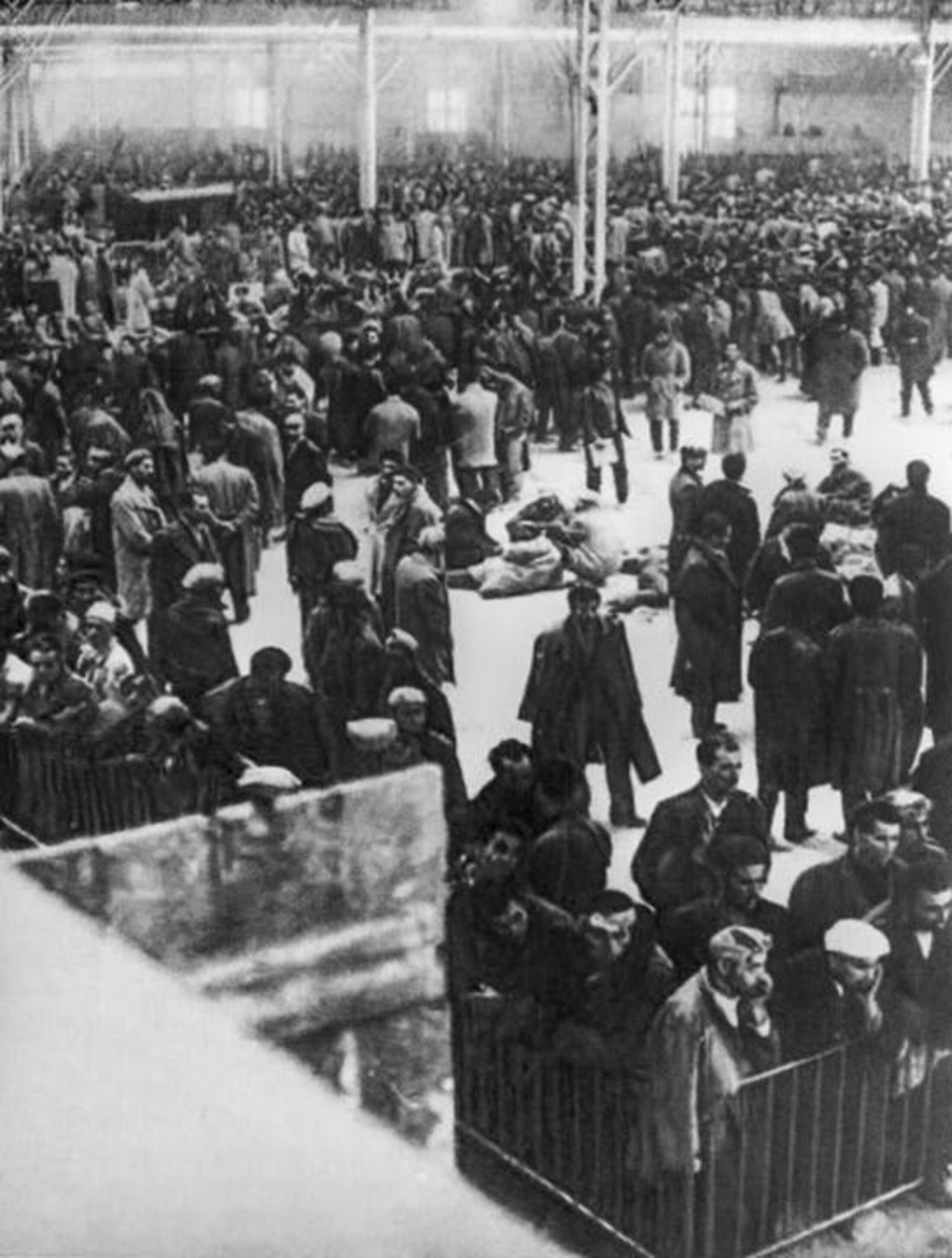

"Octobre 61", titre direct et sans ambiguïté, vient confirmer la lecture narrative de la nouvelle série de dessins qu'Eric Manigaud a réalisé au cours de l'année 2017, évoquant l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire nationale récente. Le 17 octobre, de nombreux Algériens se rassemblent à Paris à l'appel de la Fédération de France du FLN. La manifestation est organisée dans la plus grande discrétion afin de contourner le couvre-feu imposé depuis le 5 octobre aux populations Nord-Africaines à la suite des attentats visant les forces de l'ordre depuis plusieurs mois. L'aspiration se veut résolument pacifique, le FLN appelle la population algérienne à défiler en famille et sans arme. Vêtus de leurs plus beaux habits, exprimant leur dignité, vingt à trente mille Algériens se pressent vers les lieux de rassemblements indiqués par le FLN. L'extrême violence de la répression policière, qui se traduit par des tirs sur la foule des défilés nocturnes, se poursuit les jours suivants dans les centres d'internements où sont perpétrées de nombreuses exactions. Le bilan est de plusieurs centaines de blessés. Le nombre des disparus fait encore aujourd'hui débat, les estimations les plus basses faisant état de plusieurs dizaines de morts. Il faudra attendre les années 1990 et la publication des premiers travaux historiques pour comprendre l'ampleur des évènements d'octobre 1961, jusque là considérés comme un fait supplémentaire dans la guerre d'Algérie, souvent confondus avec l'affaire du métro de Charonne qui, quelques mois plus tard, le 8 février 1962, entachera à nouveau la nation.

Agrandissement : Illustration 3

L'œuvre graphique d'Eric Manigaud, (né en 1971 à Paris, il vit et travaille à Saint-Etienne) répond à un protocole précis qui se définit par un travail du dessin en série exécuté à partir de photographies d'archives. En reprenant ces images historiques par le dessin, Eric Manigaud en gomme l'objectivité photographique et sort de l'oubli des visages depuis longtemps disparus, y posant un regard nouveau qui interroge le passé récent de la France. S'ils semblent reprendre les modèles des photographies dont ils s'inspirent, les dessins s'en démarquent pourtant en apportant une certaine profondeur dans chacun des portraits. De la Première Guerre mondiale, il montre les tranchées jonchées de cadavres à demi gelés ou encore des soldats au visage caché sous des masques à gaz avançant dans les ruines d'une ville, pour mieux rappeler l'effroyable innovation de 14-18 qui voit l'utilisation des premières armes chimiques. D'autres séries donnent à voir les communes bombardées de la Seconde Guerre mondiale ou les scènes de crimes dessinées du début du XXè siècle reproduisant les photographies issues des annales de la police judiciaire. Pour la série « Octobre 61 », Eric Manigaud travaille à partir des photographies de presse de Georges Azenstrack, Elie Kagan et Georges Ménager , ainsi que d’images extraites du film « Octobre à Paris » de Jacques Panijel. Cette nouvelle série graphique vient réhabiliter un évènement que la mémoire collective a tenté d’oublier, obligeant toute une nation à analyser son passé pour faire face à son Histoire. Celle-ci parait balbutier lorsque, derrière les dessins « Dalmas 1 » et « Dalmas 2 » montrant deux vues du parc des expositions transformé en centre de rétention, apparait inconsciemment l'image terrifiante du Palais des sports de Grenelle, détruit deux ans auparavant, plus connu sous le nom de Vel’ d’hiv'. C'est ici que furent enfermés par la police française, les juifs victimes des rafles des 16 et 17 juillet 1942. Retenus quelques jours dans des conditions extrêmement précaires, ils ne quittèrent le Vel' d'hiv' que pour être déportés vers le camp d'Auschwitz-Birkenau.

Il faut dire que le préfet de police de la Seine en poste depuis 1958 et qui est à l'initiative du couvre-feu imposé aux Nords-Africains, a de l'expérience. Précédemment préfet régional de Constantine (1956-58), Maurice Papon fut nommé le 1er juin 1942, secrétaire général de la préfecture de Gironde, qui, avec six mille individus recensés, concentre la principale communauté juive en France après Paris. Les 15, 16 et 17 juillet 1942, les rafles de Bordeaux permettent l'arrestation de cent soixante et onze personnes qui composent le premier convoi de Bordeaux vers le camp de Drancy. Jusqu'en juin 1944, douze autres convois vont suivre et mille six cent personnes seront déportées vers le camp d'Auschwitz-Birkenau via Drancy.

Les vingt-trois dessins qui composent la série "Octobre 61" proposent donc, une nouvelle lecture des événements tragiques qui se sont déroulés au cours de ce mois. Parmi eux, quatre sont extraits du film de Jacques Panijel. Ils forment une séquence montrant la violence policière à travers la figure d'un homme debout puis au sol. L'image animée du film est alors fixée sur le papier par le crayon de Manigaud. De même les images comportant des textes, en premier lieu celles extraites du film de Panijel présentant des sous-titres mais aussi celles donnant à voir une enseigne, une affiche,... composent un arrêt sur image, ou plutôt sur texte qui devient image. Enfin, en reprenant ces scènes, l'artiste ressuscite les personnes qui y figurent en leur donnant en quelque sorte une seconde vie. Il les fait exister dans le regard du visiteur, réanimant un souvenir douloureux que la société avait occulté. Face à eux, nulle possibilité de se dérober à nouveau. Les dessins d'Eric Manigaud ont une portée introspective pour celui qui les regarde, le conduisant inexorablement à analyser les strates d'un passé national enfoui sous l’inconscient collectif. A l’heure où la France commémore le cinquantenaire des événements de mai 68, officialisant une révolution qui précisément voulait se détacher des normes, Eric Manigaud choisit, à contre-courant, de montrer un épisode peu glorieux de son histoire, assurément pour rappeler que ceux qui combattent pour la liberté n’occupent pas la même place dans l’imaginaire collectif. Opposant, jusque dans la dernière image de ces corps gisants sur la chaussée, l’anniversaire d’une révolution triomphante à la répression sanglante d’une indépendance à venir.

Eric Manigaud, "Octobre 61"

Jusqu’au au 16 juin 2018 - Du lundi au samedi, de 14h à 19h.

Galerie SATOR

8, passage des Gravilliers

75 003 Paris