Agrandissement : Illustration 1

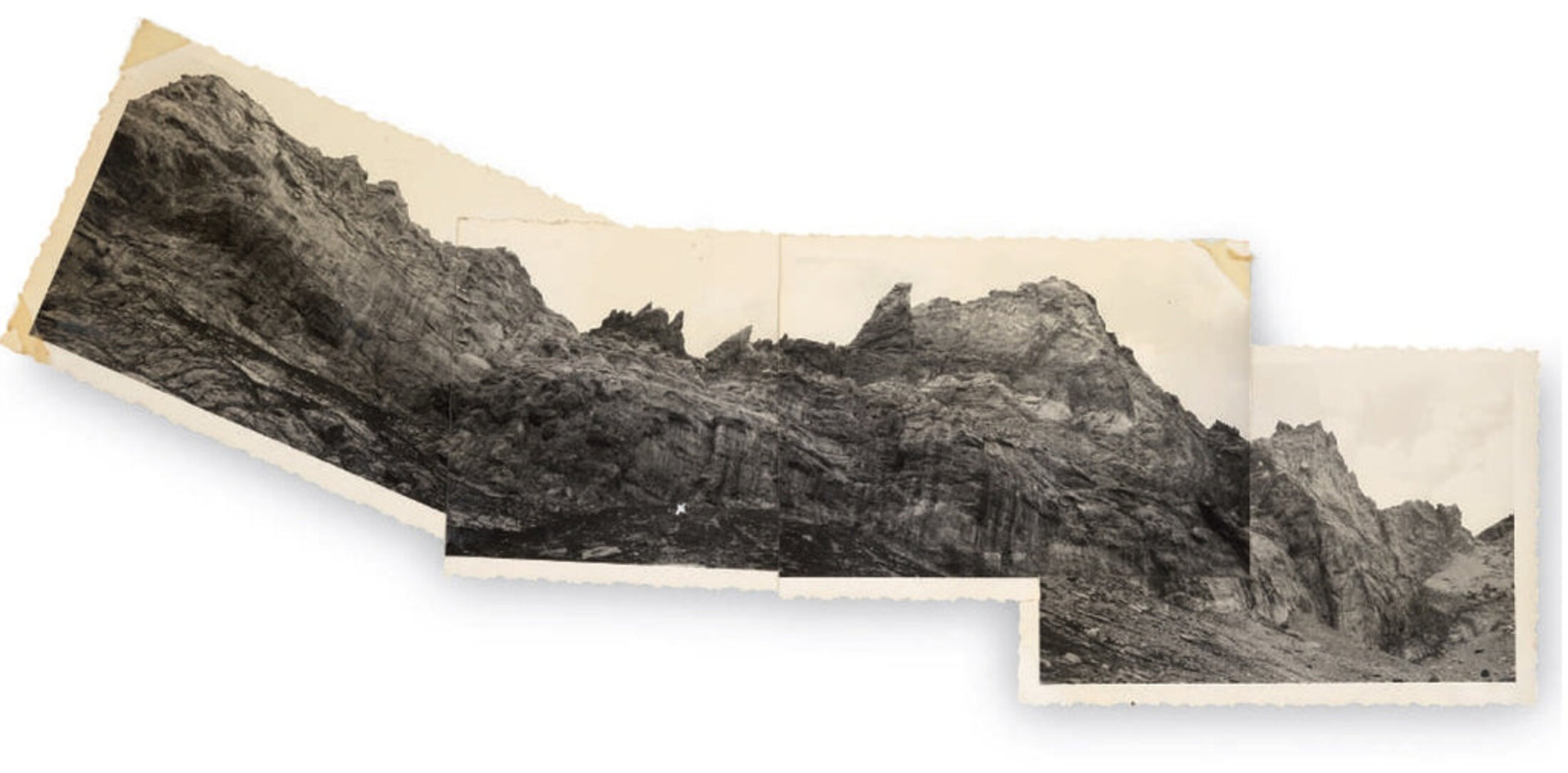

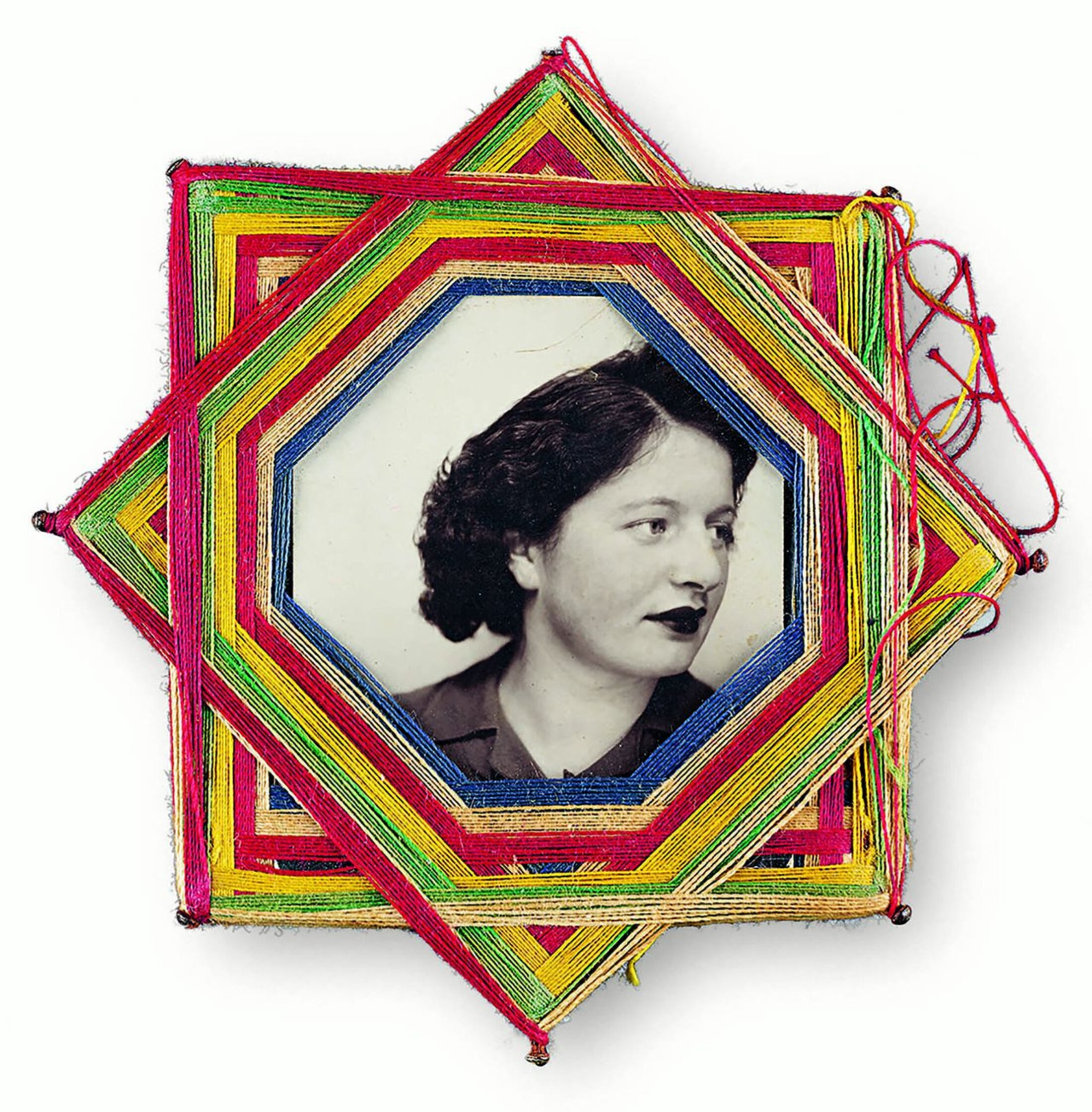

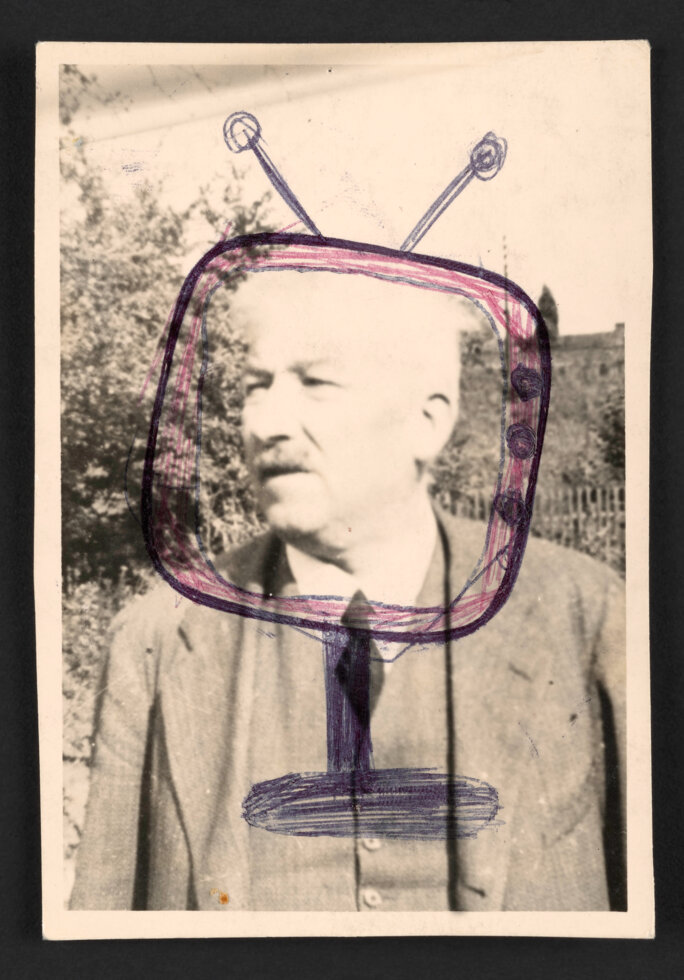

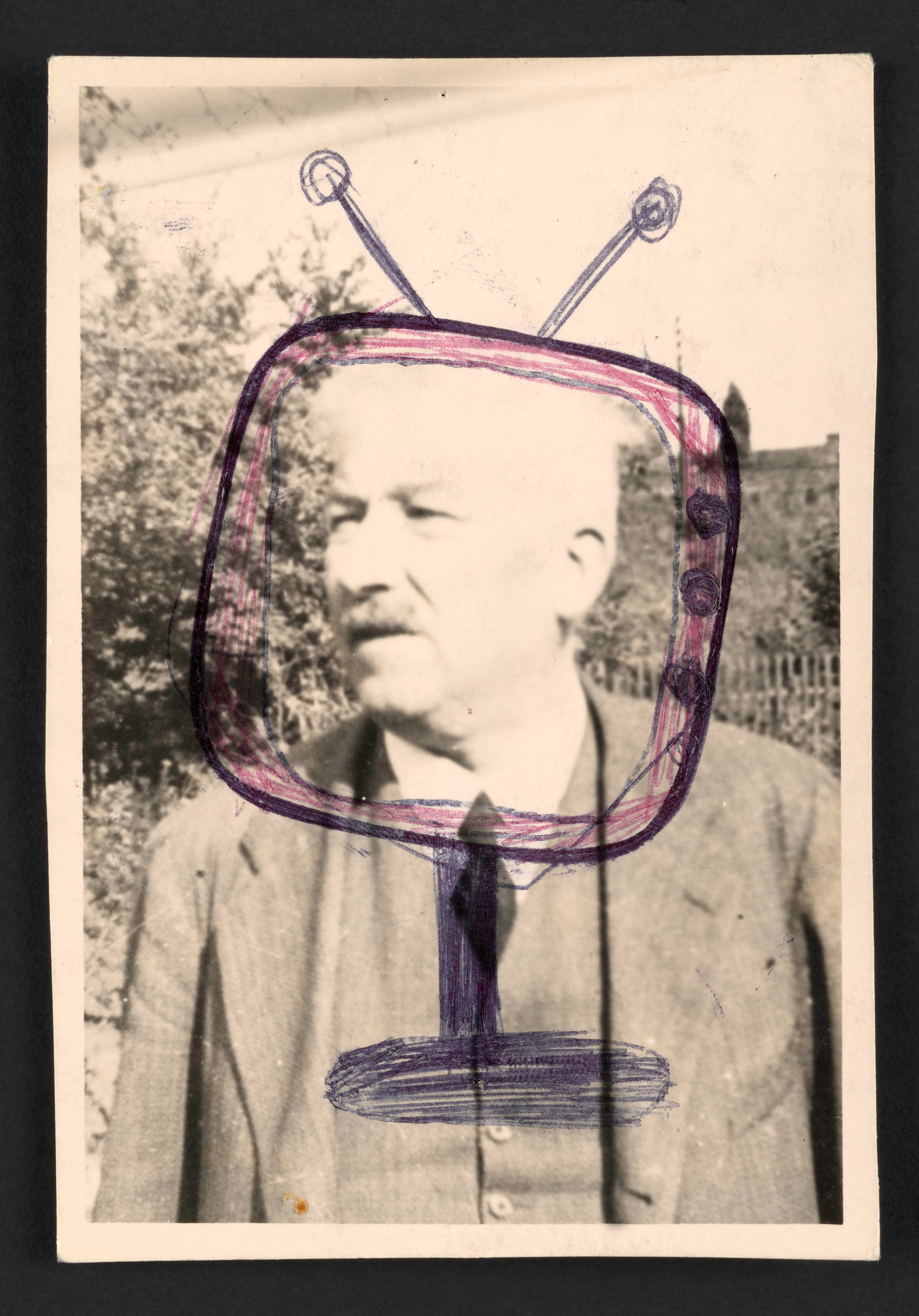

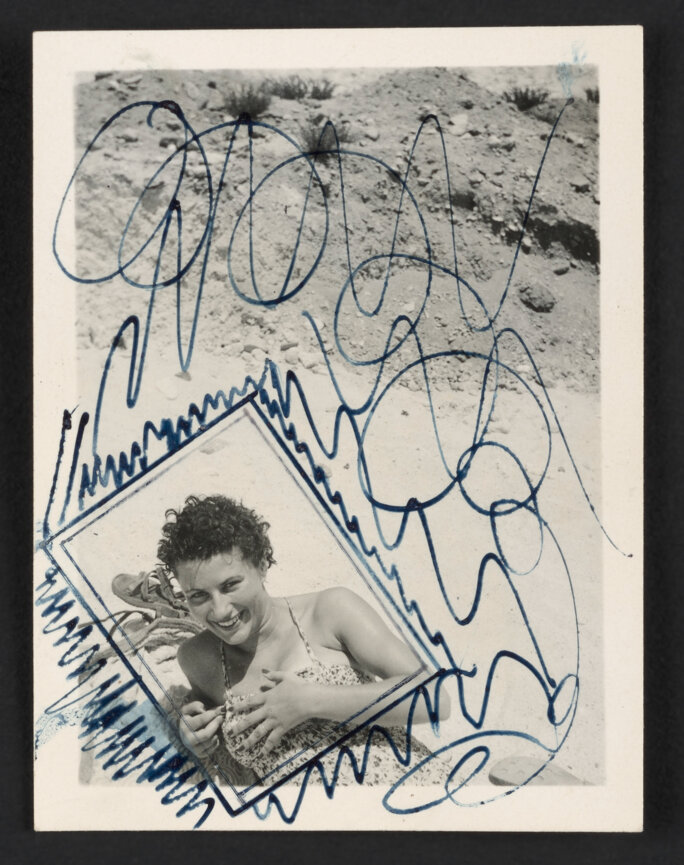

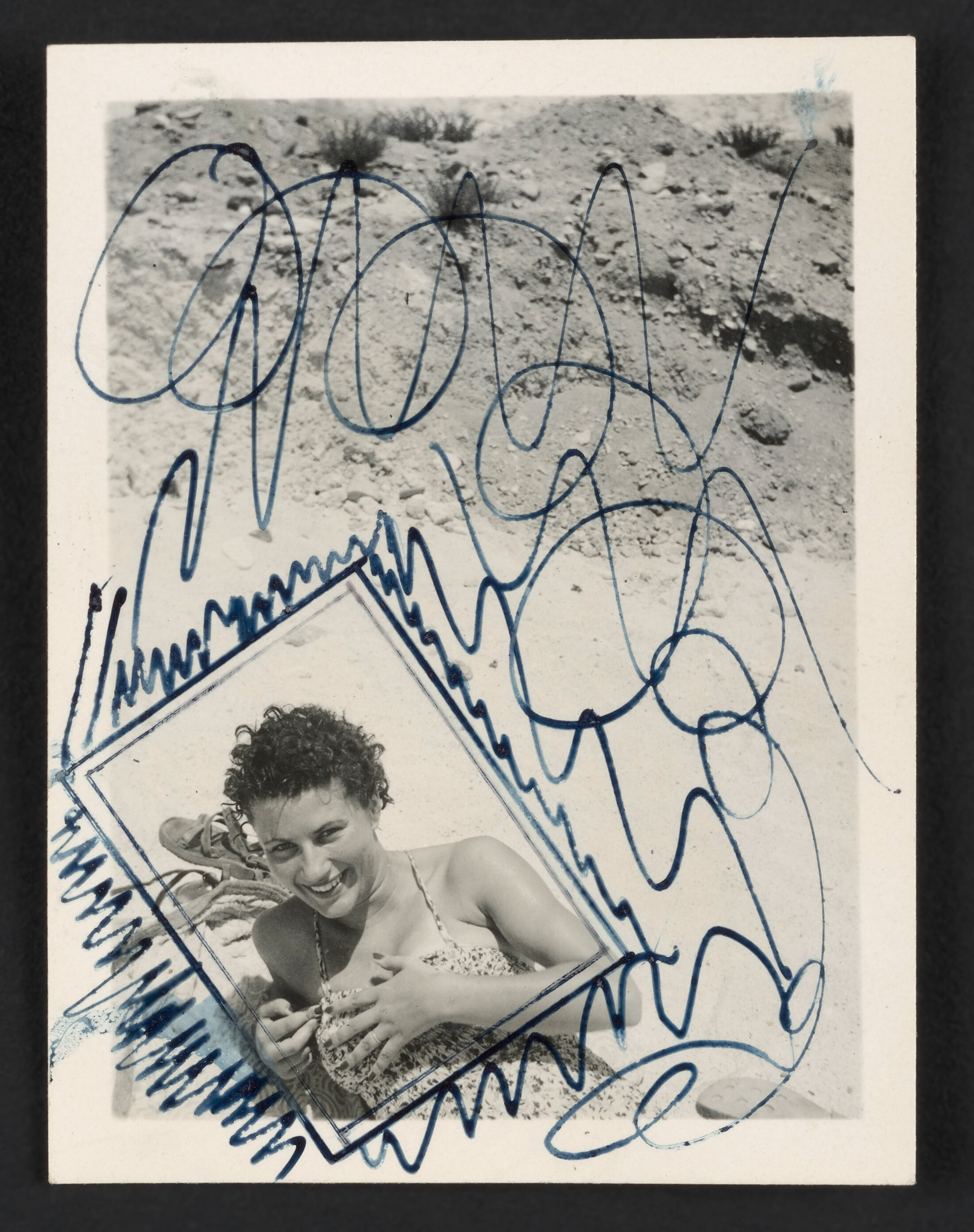

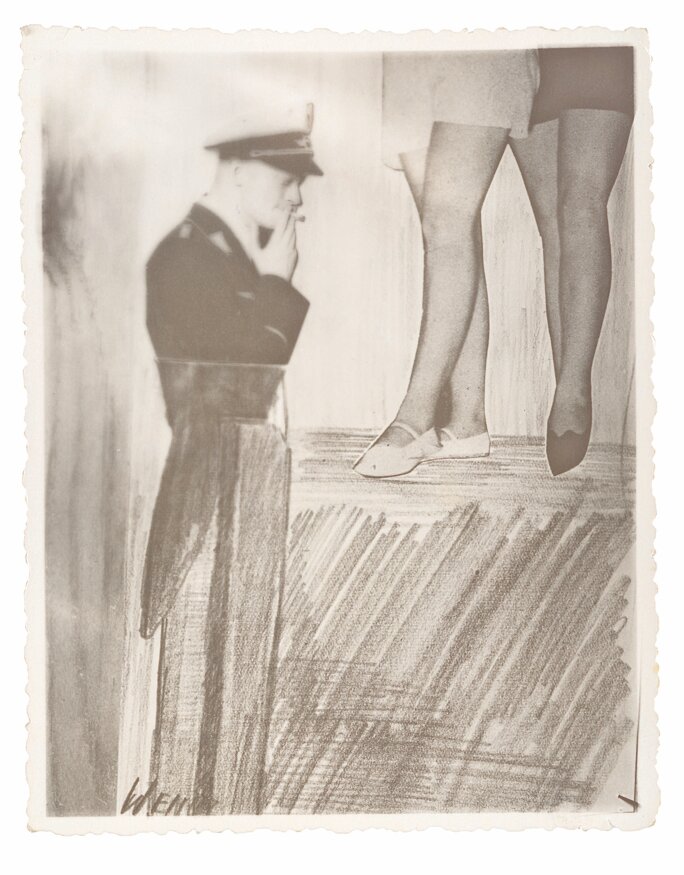

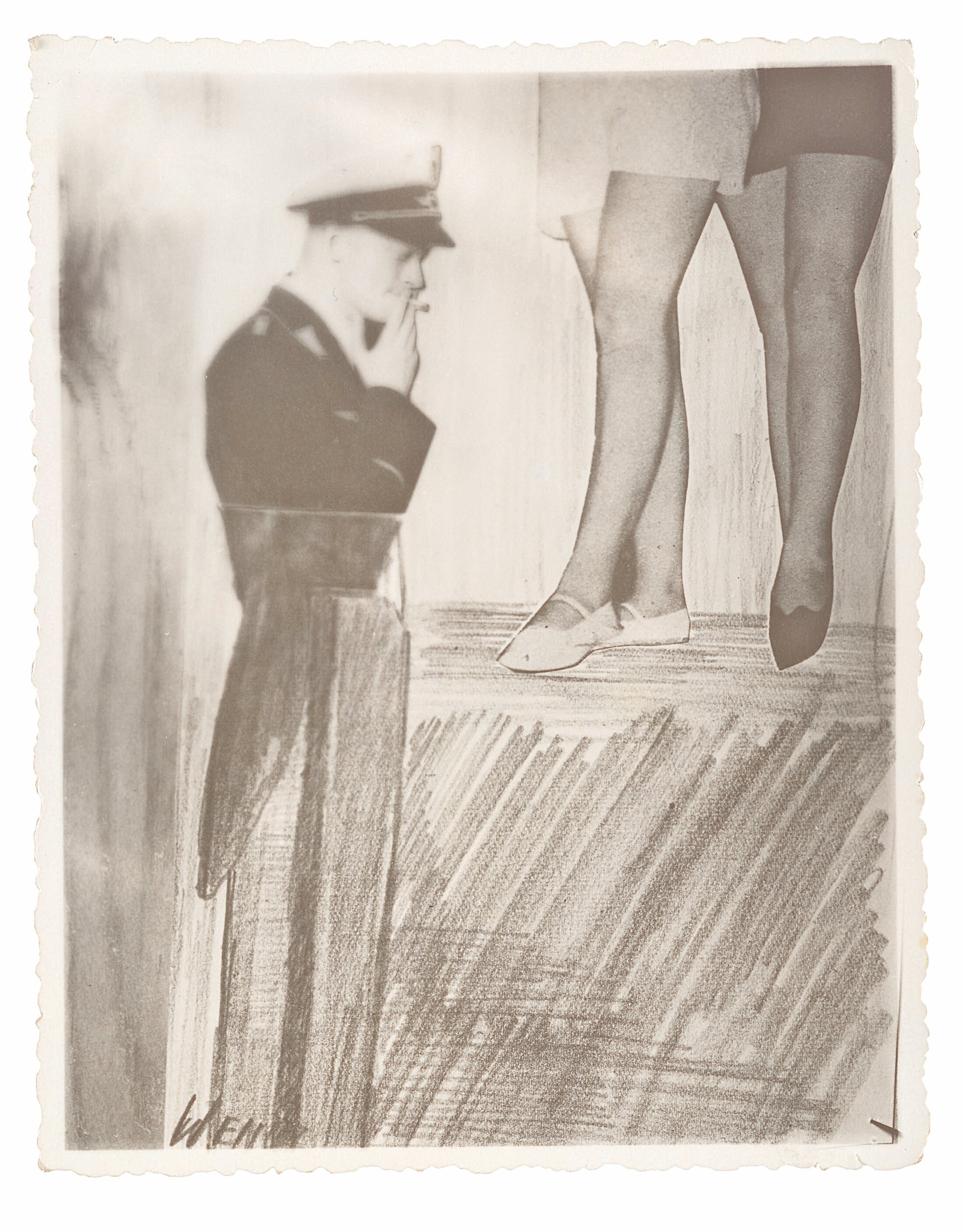

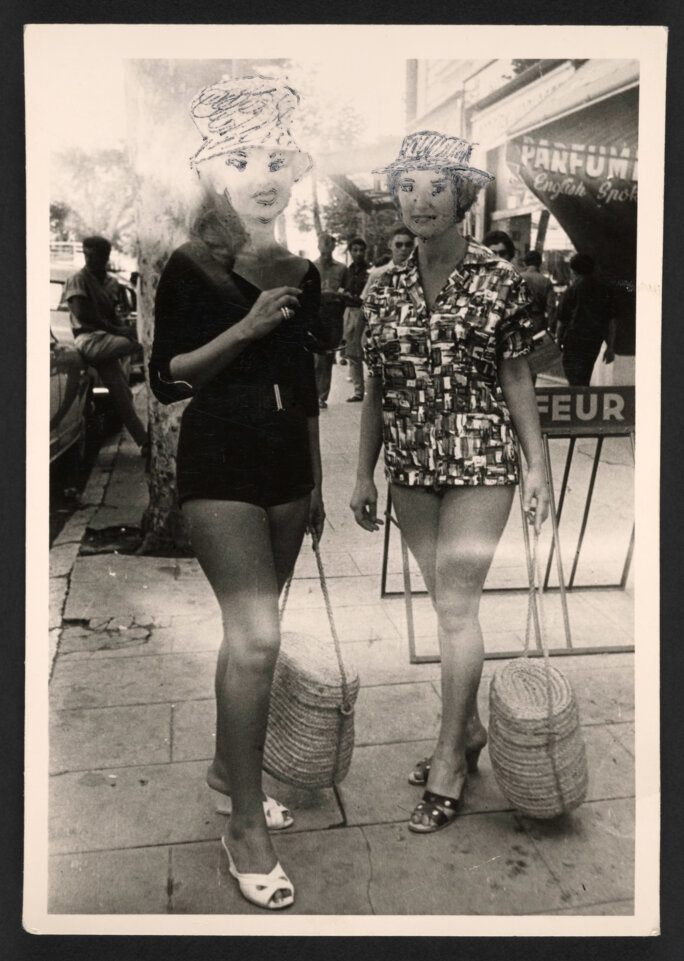

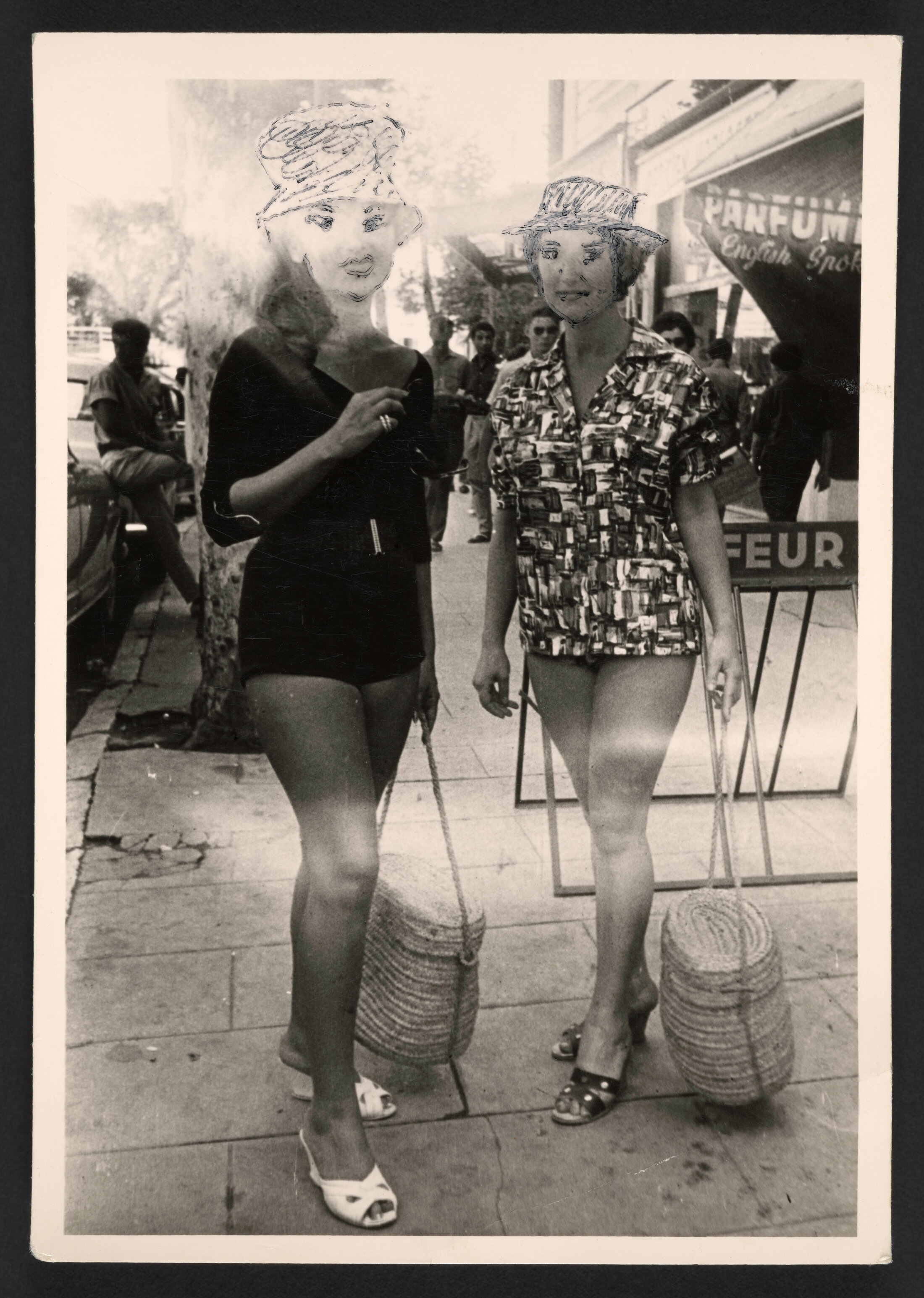

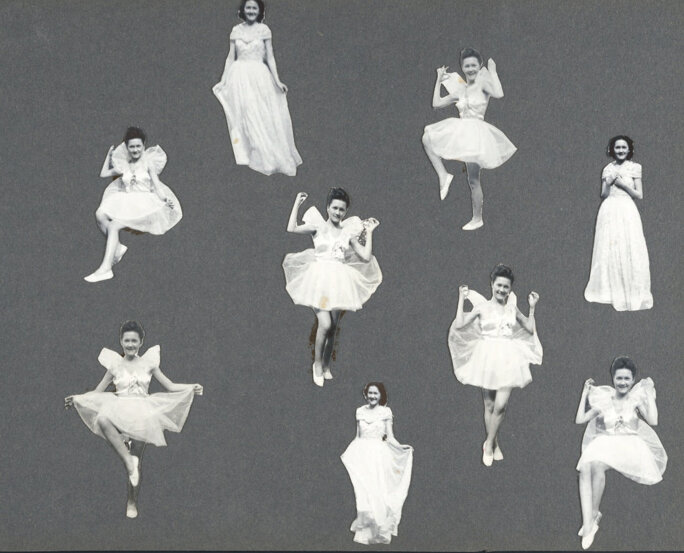

À l’origine de l’exposition « Photomachinées », que présente actuellement la Collection de l’Art Brut à Lausanne, il y a la donation à l’institution vaudoise en 2021 d’un ensemble insolite comprenant 452 pièces allant de la seconde moitié du XIXème siècle à la fin de la photographie argentique, constitué par le galeriste Antoine Gentil et le collectionneur Lucas Reitalov. Pendant près de dix ans, les deux acolytes ont traqué ces pièces inaccoutumées parmi des milliers de photographies anonymes sur les marchés aux puces, chez les antiquaires et les brocanteurs. Ils repèrent celles qui ont subi des interventions, allant de la modification par des découpes simples jusqu’à la construction d’images plus complexes où la photographie d’origine prend place dans un nouveau récit, presque toujours intime – il s’agit dans la très grande majorité des cas de détournements d’images de famille –, et peut combiner peinture, dessin, broderie, collage... Éditées manuellement à l’occasion de fêtes de famille ou de voyages de vacances, elles sont soigneusement conservées tels de précieux souvenirs, presque des reliques, leur conférant une valeur commémorative très forte.

Agrandissement : Illustration 2

Dans une famille, les relations se distendent parfois. Certains se séparent, partent, d’autres arrivent, la famille se recompose, les photographies aussi. A chacun son stratagème pour détourner leur fonction première et l’adapter à une situation nouvelle. Les motivations de ces détournements sont de nature et d’intention très différentes et souvent incompréhensibles séparées de leur contexte, ce qui est presque systématiquement le cas. On ne sait rien aujourd’hui de l’origine de ces images. On ne connait pas non plus l’identité des personnes représentées, depuis longtemps disparues et oubliées. Devenues œuvres uniques, ces nouvelles formes hybrides prennent le contrepied de la photographie traditionnelle par définition reproductible. Le corpus ainsi réunit compose une « agora familiale » à partir de laquelle est bâtie une base de données divisée en vingt catégories[1], renvoyant à des thèmes et des pratiques déjà usités dans la photographie anonyme, et qui structurent le parcours de l’exposition.

Agrandissement : Illustration 3

Les photographies de famille sont machinées, c’est-à-dire qu’elles ont fait l’objet d’une machination, qu’elles ont été « bricolées » pour mieux détourner la fonction des photographies originales. Le cliché initial devient une sorte de matrice, de patron sur lequel celui qui machine réalise un geste d’avancée. Cet acte crée un lien de parenté avec les œuvres d’Art Brut, d’autant que la plupart du temps, les auteurs sont autodidactes et leurs créations destinées à des usages privés, domestiques. Cependant, si le musée lausannois conserve plusieurs œuvres photographiques d’Eugen Bruenchenhien, Aleksander Lobanov ou encore August Walla par exemple, seul Morton Bartlett[2] (1909-1992) considère la photographie comme une finalité en soi. Pour les autres, ce n’est ni leur unique ni leur principal medium d’expression. Les clichés photographiques restent néanmoins des images-sources captivantes pour plusieurs auteurs d’Art Brut qui les découpent parfois, comme Michel Nedjar, pour les intégrer à leurs créations.

Agrandissement : Illustration 4

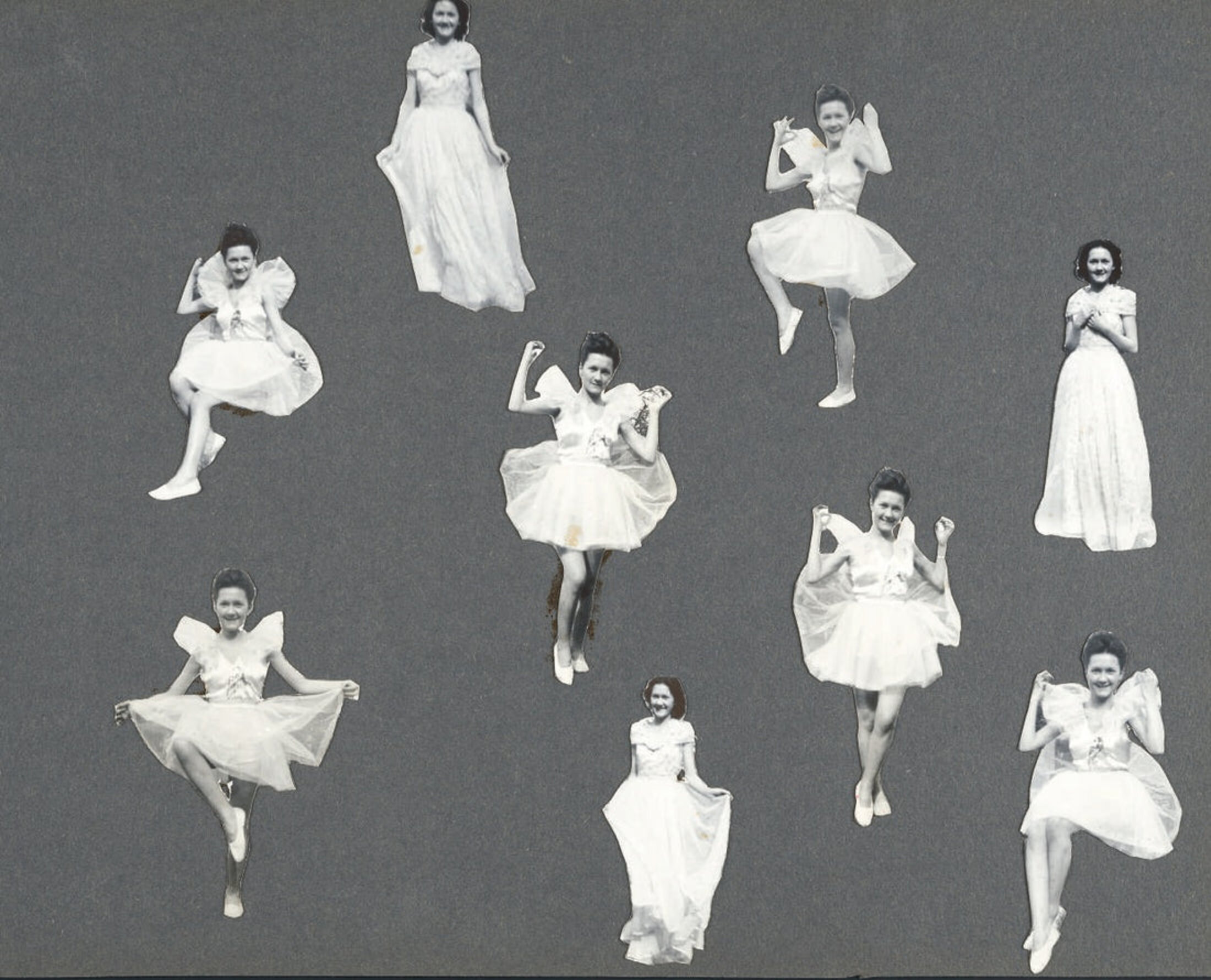

Vingt catégories différentes divisent donc l’exposition, toutes relatives aux thèmes et aux pratiques existants dans la photographie anonyme. Antoine Gentil et Lucas Reitalov ont imaginé des néologismes comme nomenclatures de ces sous-sections, qu’elles soient liées à la technique utilisée telles les photofusionnées qui font tenir tout ce à quoi on tient, composant une sorte de mythologie familiale, qu’il s’agisse de fusionner deux fois le même individu ou de refaire la famille idéale en incluant les absents. Les photolégendées sont, quant à elles, flanquées d’un texte factuel, manuscrit ou tapuscrit, faisant office de légende ou de mode d’emploi. La notion d’écriture, très courante dans les albums, est assez rare sur les photos elles-mêmes. Ou qu’elles soient liées à la relation de l’auteur à l’image telles les photofétichisées correspondant à une approche réelle du souvenir. Elles servent de support à de la matière organique ou végétale, aussi bien une mèche de cheveux qu’un trèfle à quatre feuilles. Le geste de couper ou de cueillir cherche à retenir l’instant comme le fait le moment de la prise de vue.

Agrandissement : Illustration 5

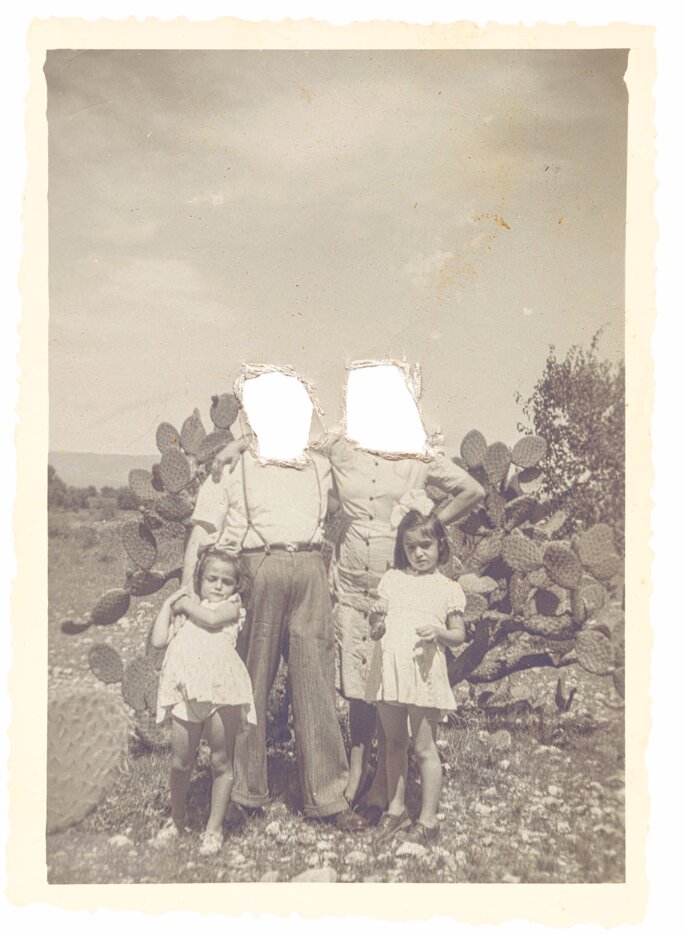

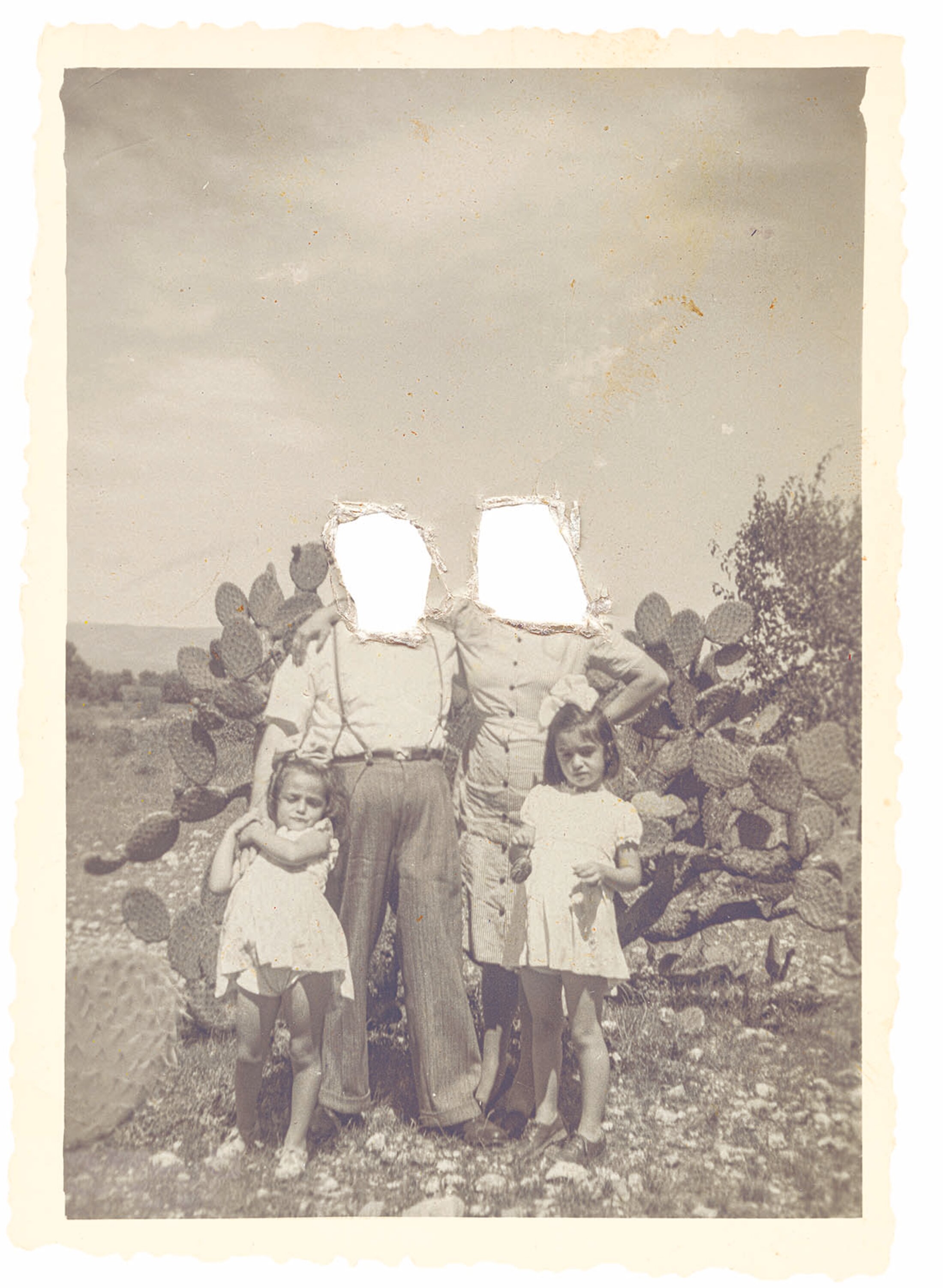

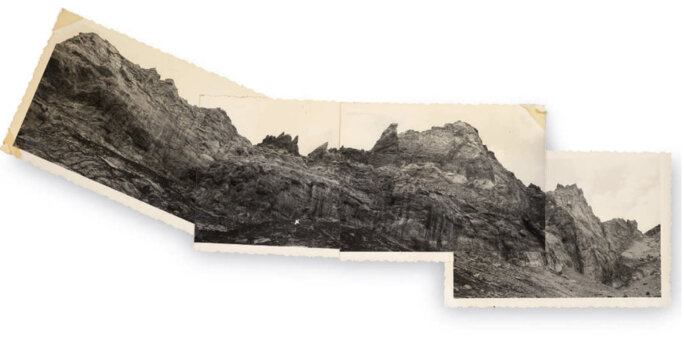

Si l’on considère l’image retenue pour l’affiche de l’exposition, que voit-on ? Une photographie en noir et blanc à la bordure dentelée montre, dans un paysage désertique clairsemé de cactus, au sol rocailleux et au soleil écrasant, deux petites filles vêtues d’une robe blanche, pour chacune un nœud blanc dans les cheveux. Derrière elles, apparaissent une femme et un homme se tenant par l’épaule. La femme est vêtue d’une longue robe. Son bras gauche est rammené sur sa taille. L’homme, en chemise et bretelles, tient la plus jeune enfant par l’épaule. Un portrait de famille, cliché courant dans l’héritage culturel occidental, datant des années quarante d’après les vêtements, sauf que les visages des parents ont disparu. Ils ont été évidés. C’est dans ces vides laissés par la découpe que se manifeste l’absence. La photographie, découverte au Mexique, a été achetée puis rapatriée en France par les deux collectionneurs.

Agrandissement : Illustration 6

Ces objets visuels ignorés des spécialistes de la photographie, images émotionnelles étranges, parfois drôle, s’écartent des normes et des conventions pour inventer leurs propres règles, à cheval entre la photographie vernaculaire et les arts populaires. Les Photomachinées ont disparu avec l'avènement de la photographie numérique. Elles font entrer le médium dans la Collection de l’Art Brut. Il s’agit là en effet de la première exposition de photographies au sein de l’institution vaudoise. Le corpus rejoint la collection « Neuve invention[3] », parallèle à celle consacrée aux œuvres d’Art Brut, et tisse des liens entre le médium et la notion d’Art Brut que tout semblait opposer alors qu’ils partagent cette liberté de geste qui les caractérise.

Agrandissement : Illustration 7

[1] Que l’on retrouve de manière exhaustive dans le catalogue éponyme publié pour l’occasion. Antoine Gentil et Sarah Lombardi (dir.), Photomachinées, Lausanne/ Milan, Collection de l’Art Brut/ 5 Continents Edition, 2022.

[2] Photographe indépendant américain de Chicago qui, de 1936 à 1963, consacra son temps libre à photographier des poupées dz plâtre réalistes et finement sculptées. Voir Roberta Smith, « Girl you oughta Be in pictures », The New York Times, 8 août 2007, https://www.nytimes.com/2007/08/08/arts/design/08bart.html

[3] Appelée à l’origine « collection annexe » par Jean Dubuffet, cette collection était un moyen d’éluder l’alternative radicale de l’Art Brut et de l’art culturel. Elle s’est progressivement enrichie et certains auteurs qui représentaient des cas problématiques au regard de l’Art Brut, en sont devenus les nouveaux porte-drapeaux, comme Louis Soutter, Joseph Sanfourche ou Philippe Dereux. L’ensemble regroupe notamment des dessins d’enfants, des œuvres naïves ou relevant de l’art populaire, travaux collectionnés par Dubuffet au début de ses prospections.

Agrandissement : Illustration 8

PHOTOMACHINÉES - Commissariat : Antoine Gentil.

Du mardi au dimanche, de 11h à 18h - Jusqu'au 24 septembre 2023.

Collection de l'Art Brut

Avenue des Bergères, 11

CH - 1004 LAUSANNE

Agrandissement : Illustration 9