Agrandissement : Illustration 1

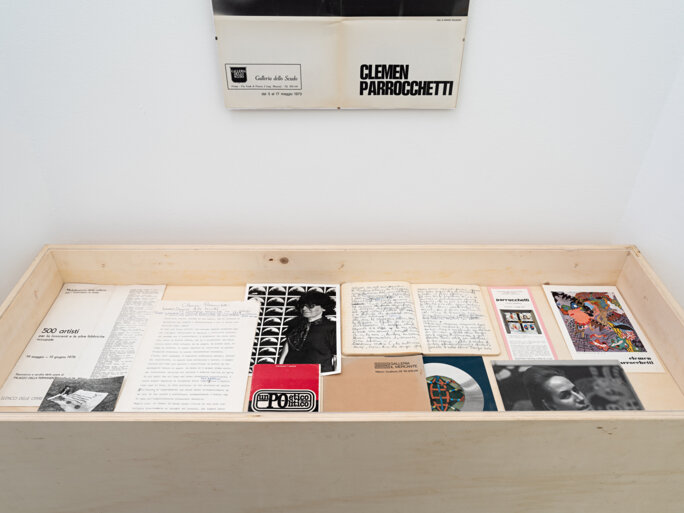

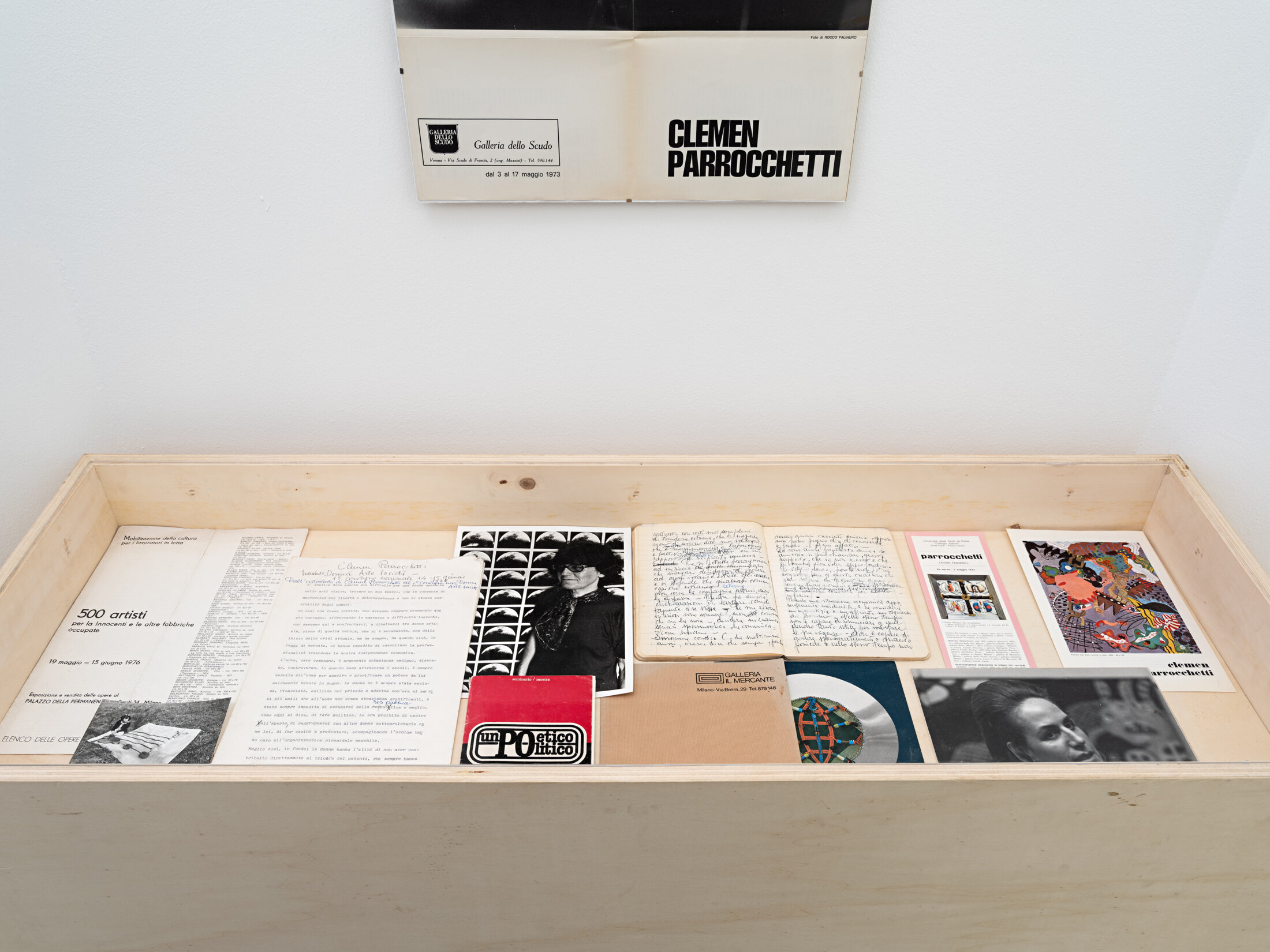

Le Frac Lorraine à Metz accueille tout l’été l’exposition « Clemen Parrocchetti : Dévorer la vie » qui, à travers plus de soixante-dix œuvres, propose une plongée dans un univers où les tissus, les fils et les rebuts du quotidien deviennent les armes d’une insurrection à la fois furieuse et délicate menée par l’artiste italienne Clemen Parrocchetti (1923-2016), autrice d’une œuvre foisonnante qui fut longtemps tenue à l’écart de l’histoire officielle de l’art. Cette première monographie française, orchestrée par Fanny Gonella, directrice du Frac Lorraine, qui en assure le commissariat en collaboration avec Sophie Potelon, est une révélation autant qu’un défi dans le sens où elle ne se contente pas de réhabiliter une figure marginalisée, mais participe à la réécriture des contours d’une histoire de l’art dans laquelle les femmes, jusque-là reléguées aux marges, resurgissent avec une insolence jubilatoire, rééquilibrant quelque peu cette histoire officielle.

Agrandissement : Illustration 2

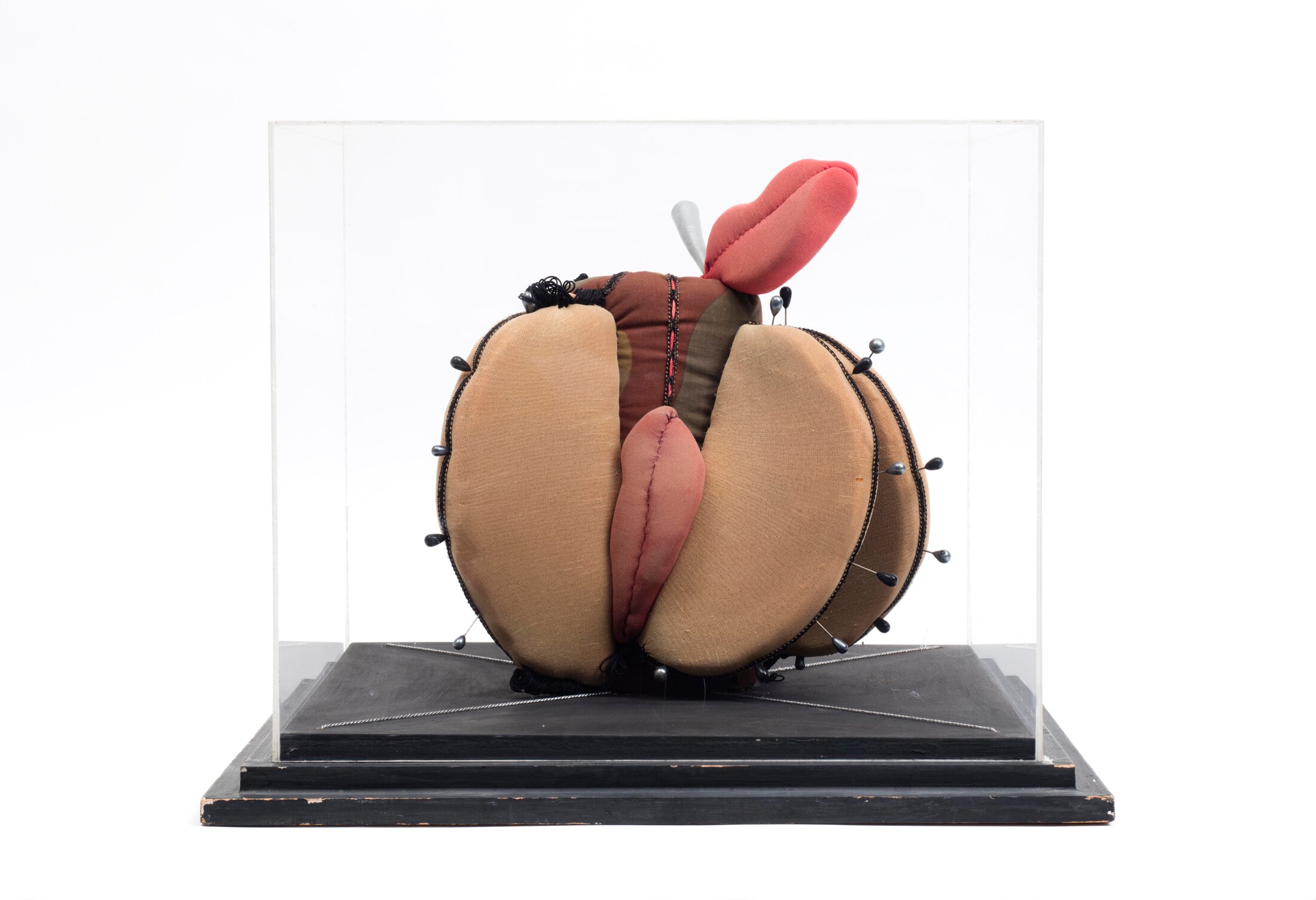

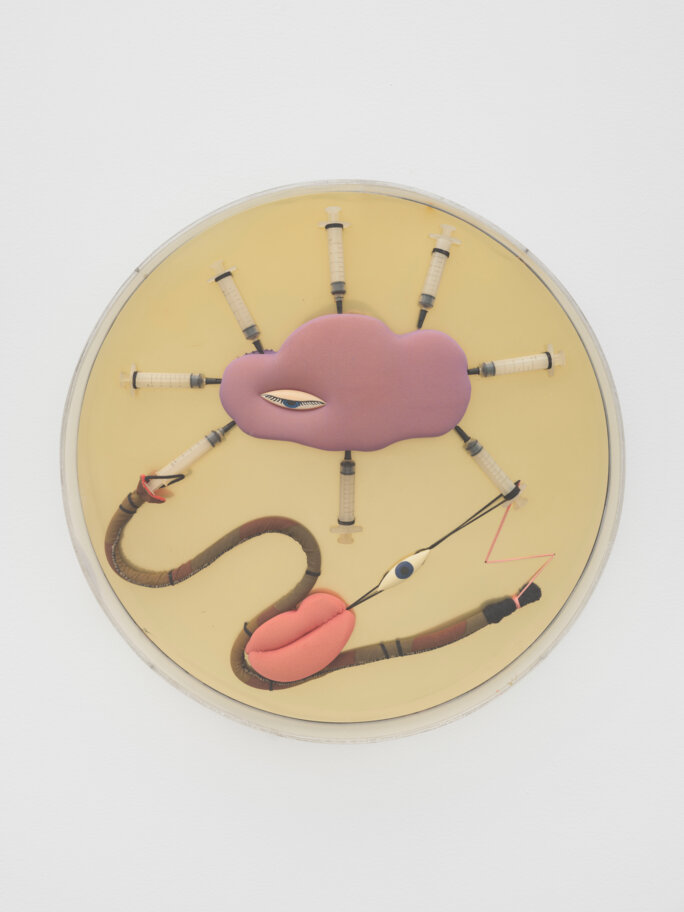

Entre féminisme marxiste, subversion textile et méditation sur la résilience, l’art de Clemen Parrocchetti s’incarne dans chaque geste qui refuse de plier. L’exposition met l’accent sur les années soixante-dix et leur charge politique, permettant de souligner son engagement pour la libération des femmes. Elle s’ouvre sur cette période charnière, lorsque l’artiste, alors quinquagénaire, s’engage dans un féminisme militant au sein du collectif Immagine[1] de Varèse. Son « Manifeste pour une culture des femmes » (1973), brodé sur une plaque d’aluminium, pose les bases d’une révolte sans compromis. Le texte, dans lequel elle dénonce une condition féminine pareille à celle d’un « sous-prolétariat », fait l’effet d’un uppercut politique : « Discours de culture féministe qui attire l’attention sur le problème de la revendication sociale et de la discrimination raciale : "Femme, couds et tais-toi", "femme pelote à épingles", "femme matelas pour les coups", bref femme objet[2] ». L’aiguille, outil domestique par excellence, devient ici une arme, transformant l’acte de coudre en un geste de résistance. Cette œuvre, à la croisée de l’art conceptuel et de l’artisanat, défie les hiérarchies esthétiques d’une époque où l’arte povera et ses matériaux bruts (métal, bois) étaient dominés par des figures masculines comme Mario Merz ou Jannis Kounellis.

Agrandissement : Illustration 3

La rage et la douceur

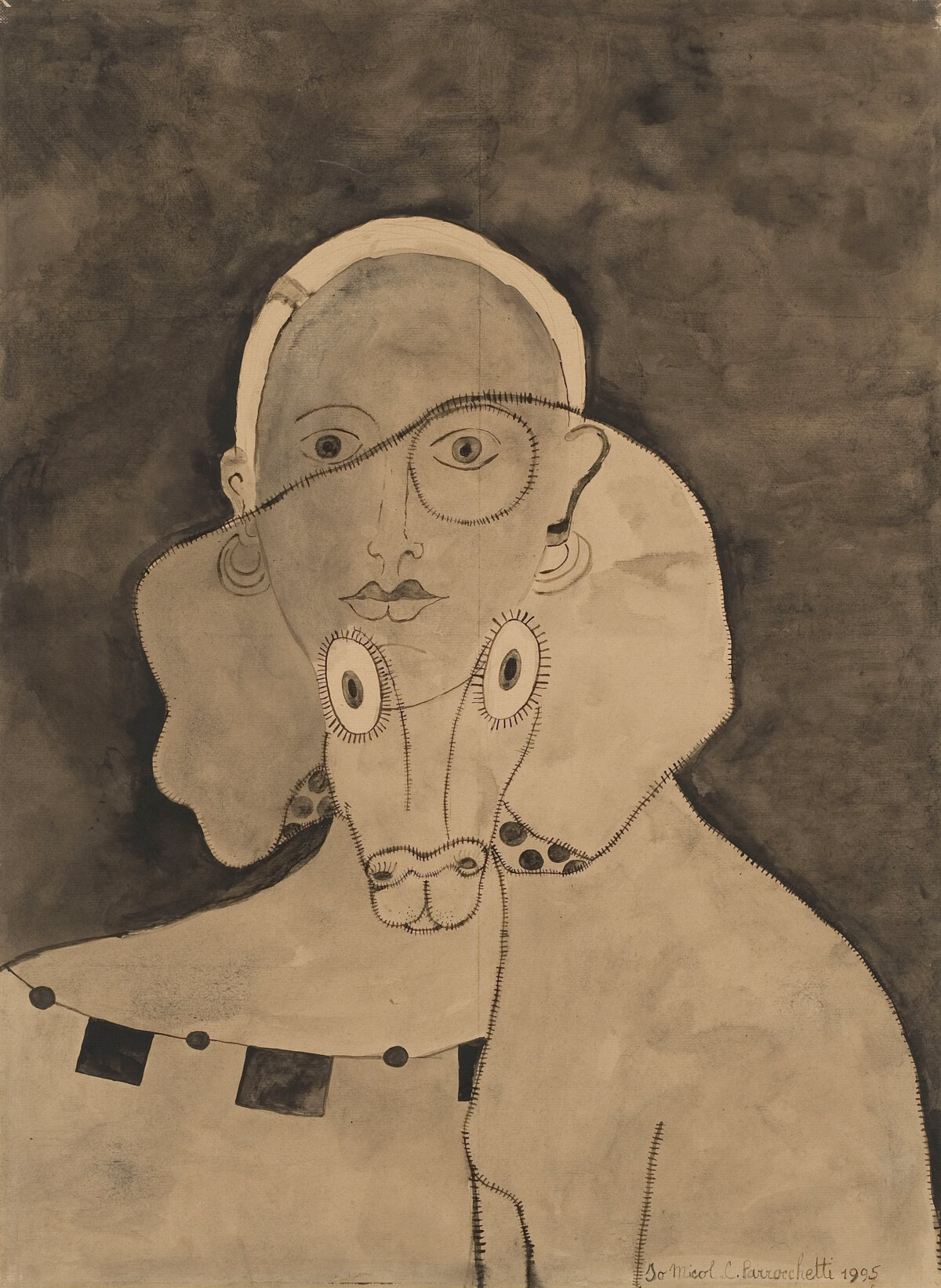

Née à Milan en 1923 dans une famille de l’aristocratie lombarde, Clemen Parrocchetti, de son vrai nom Clementina Cottafavi, grandit dans un milieu privilégié. Elle se marie à un industriel dès la fin de ses études secondaires et donne naissance à cinq enfants. Ce n’est qu’ensuite qu’elle entame une formation de peintre à l’Académie de Brera à Milan d’où elle est diplômée en 1955, et complète son éducation artistique en suivant des cours de graphisme à Urbino l’année suivante. Dans le contexte des années cinquante où les attentes sociales pour les femmes, en particulier celles de son milieu, se limitent trop souvent aux rôles domestiques, cette décision singulière et audacieuse démontre un caractère émancipateur qu’elle ne cessera d’affirmer par la suite. Ses premières œuvres, réalisées dans les années cinquante, sont des peintures réalistes représentant des scènes de la vie quotidienne, notamment des portraits de sa famille, des paysages urbains milanais et des intérieurs domestiques. En 1957, la galerie Spotorno à Milan lui consacre sa première exposition personnelle.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

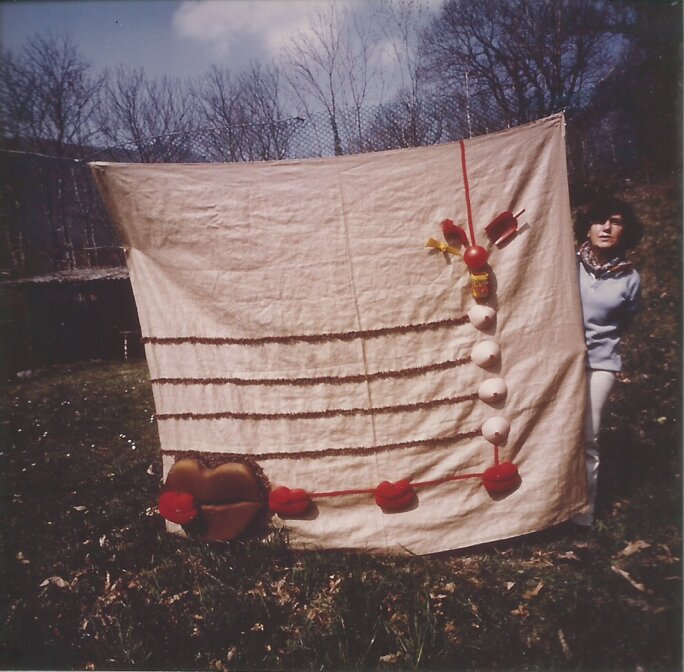

Au cours des années soixante, son style pictural passe d’un réalisme existentialiste à un langage abstrait et surréaliste. Influencée par les courants artistiques de l’époque, elle adopte une palette dominée par des teintes gris-bleu, créant des compositions où les formes se dissolvent dans des jeux de textures et de couleurs. Cette période marque une transition vers une exploration plus introspective et expérimentale, posant les bases de son travail ultérieur. C’est dans les années soixante-dix, en pleine montée du mouvement féministe en Italie, que Parrocchetti trouve sa véritable voix artistique. Profondément influencée par les luttes pour l’égalité des genres, elle abandonne progressivement la peinture traditionnelle pour des médiums jusque-là considérés comme « féminins », et dévalorisés dans l’art, tels que la broderie, le tricot et l’assemblage textile ou des petits objets ménagers. Ces matériaux deviennent pour elle des outils de subversion, permettant de critiquer les structures patriarcales et les rôles imposés aux femmes. Ses œuvres, qui prennent souvent pour supports des draps, des nappes ou des vêtements, mêlent humour, ironie et colère pour aborder des thèmes comme la maternité, la violence domestique, la sexualité et l’oppression.

Agrandissement : Illustration 6

En 1978, elle rejoint le Gruppo Immagine de Varèse avec lequel elle participe la même année à la Biennale de Venise, une reconnaissance importante qui lui permet de présenter ses travaux à un public international. Ses broderies satiriques ou ses installations textiles se distinguent alors par leur capacité à transformer des objets du quotidien en manifestes politiques. La collaboration du collectif dure jusqu’à la fin des années quatre-vingt. « La contestation fait partie de mon histoire, elle est née d’une éducation familiale trop rigide contre laquelle je me suis rebellée mais que j'ai en partie subie[3] » explique l’artiste. « Mon amour pour le dessin et la peinture était thérapeutique car il m’a aidé à dénouer les nœuds intérieurs, à me débarrasser des peurs et des fantômes, à me faire passer pour un être libre ». Au cours de la décennie suivante, elle va plus loin dans son exploration des textiles et de la broderie, et parcourt les thèmes de la mythologie classique avec une sensibilité pour le corps se métamorphosant. Les installations des années quatre-vingt explorent également la mémoire personnelle et collective, l’artiste s’inspirant de sa vie de mère et d’épouse pour questionner les attentes sociales. Dans les dernières années de sa vie, Parrocchetti se concentre sur le monde animal et la relation qu’elle entretient avec lui, formalisée dans de nombreux dessins et peintures.

Agrandissement : Illustration 7

Le geste domestique comme acte artistique

Dans l’exposition messine, des œuvres comme « Torturata e repressa » (1975) ou « Barriere » (1978) frappent par leur densité émotionnelle. La première, un nuage rose piqué de seringues agressives, évoque une féminité à la fois idéalisée et violentée, un écho aux combats pour l’autonomie corporelle – avortement, contraception – qui secouaient l’Italie post-68. La seconde réunit plusieurs formes textiles – bouches pulpeuses, vagins suppliciés –, qui, présentées sur des cadres en bois en forme de triangle inversé, affichent l’état d’oppression souvent invisible subi par les femmes à l'intérieur du « refuge-prison » de la maison. Parrocchetti fait de ces corps fragmentés des emblèmes d’une vitalité indomptable. Le choix des matériaux – kapok, similicuir, chutes de tissu – renforce cette subversion. En élevant l’ordinaire domestique au rang d’art, elle dynamite les conventions d’un monde artistique qui reléguait les femmes aux travaux d’aiguille.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Parmi les grandes peintures colorées, datées de la fin des années soixante, dont la figuration grotesque semble anticiper le bad painting[4], « A proposito di un certo pranzo con croci, gioielli e fiori » (1969), qui s’impose comme l’œuvre clef de sa période pré-féministe, évoque un corps féminin en morceaux, une fragmentation qui deviendra un leitmotiv dans son travail, dénonçant l’objectivation du corps des femmes par le regard masculin. Réalisée avant son virage textile, la toile reflète déjà sa critique de la condition féminine à travers une iconographie symbolique. Les croix, bijoux et fleurs évoquent les attentes sociales pesant sur les femmes – religion, apparence et domesticité – tout en suggérant une tension entre beauté et oppression. L’œuvre illustre sa capacité à reconnaître son propre corps et son désir de libération face aux contraintes domestiques, préfigurant ses œuvres plus explicitement militantes des années soixante-dix.

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

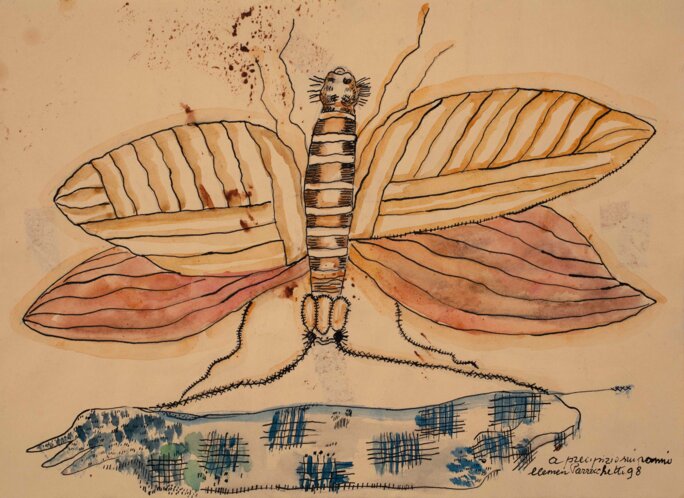

Mites et autres créatures

Dans les explorations tardives de Clemen Parrocchetti, la révolte se mue en une célébration des fragilités. Si les années soixante-dix dominent l’exposition, les œuvres des décennies suivantes, notamment celles animalières des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, offrent un contrepoint fascinant. Parmi elles, « Tarma » (1998) se distingue comme une pièce majeure dans laquelle Parrocchetti métamorphose la mite, insecte honni, synonyme de destruction domestique, en une héroïne paradoxale. Brodées avec une tendresse presque ironique, ces petites créatures, aux textures douces et aux couleurs pastel, transforment la destruction en création, incarnant une révolte silencieuse. La mite, qui ronge le tissu, devient une métaphore de l’artiste elle-même : une force discrète, opérant dans l’ombre, mais capable d’éroder les structures oppressives.

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

En célébrant un être méprisé, Parrocchetti prolonge son féminisme marxiste dans lequel les marges, qu’elles soient de genre, de classe ou d’espèce, deviennent des espaces de résistance. « Tarma »n’est pas une œuvre isolée. D’autres pièces animalières, moins mises en avant dans l’exposition, explorent des figures d’insectes dits « nuisibles ». Poux, sauterelles, cafards et autres espèces sont représentés sur des centaines de feuilles à dessin. L’artiste leur confère des caractères anthropomorphes par le biais des titres qu’elle donne à ses œuvres, à l’image de « Danza erotica di due pulci innamorate » (Danse nuptiale de deux puces amoureuses) (2002). Ces créatures, réalisées à partir de matériaux recyclés, anticipent une sensibilité écologique, dans laquelle le déchet devient matière première, et démontre la capacité de Parrocchetti à se réinventer après les combats des années soixante-dix. Ces œuvres, plus introspectives, traduisent une évolution de l’artiste chez qui la rage des débuts cède la place à une méditation sur la résilience, sans pour autant perdre son tranchant

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

La force de l’exposition réside dans sa capacité à faire entendre une voix qui, pendant des décennies, fut étouffée. Clemen Parrocchetti, qui ne se revendiquait pas comme une artiste professionnelle mais comme une « femme qui crée », incarne une forme de liberté radicale. Son refus des orthodoxies, qu’elles soient esthétiques – le rejet des matériaux nobles – ou sociales – la dénonciation du patriarcat –, fait écho aux luttes contemporaines. Alors que les combats féministes se croisent avec les enjeux écologiques et intersectionnels, ses œuvres, des vagins suppliciés des années soixante-dix aux mites tendres de 1998, vibrent d’une actualité saisissante. Son travail s’inscrit dans le contexte plus large de l’art féministe italien, aux côtés d’artistes comme Marisa Merz ou Carla Accardi, mais se distingue par son utilisation presque exclusive de techniques artisanales. Parrocchetti transforme le geste domestique en acte artistique, revendiquant une place pour les femmes dans l’histoire de l’art tout en défiant les hiérarchies traditionnelles entre « beaux-arts » et « arts appliqués ».

Agrandissement : Illustration 16

Agrandissement : Illustration 17

« Clemen Parrocchetti : Dévorer la vie » va au-delà de la simple rétrospective pour incarner un manifeste vivant, un appel à repenser les marges comme des espaces de puissance. Les œuvres de l’artiste, avec leur humour mordant et leur matérialité subversive, préfigurent des pratiques contemporaines comme l’écoféminisme ou l’upcycling artistique[5]. Ses mites, ses oiseaux, ses corps textiles sont autant de rappels que la création est un acte de survie, un moyen de dévorer la vie malgré les oppressions. En cela, elle entre en dialogue avec Frida Kahlo, dont elle partage l’urgence viscérale, mais aussi Louise Bourgeois dont les araignées partagent avec « Tarma » une réappropriation des figures animales, ou avec des artistes plus contemporaines qui explorent, à l’instar d’Otobong Nkanga, les liens entre corps, textile et environnement. Avec ses aiguilles et ses tissus, Clemen Parrocchetti rappelle que l’art peut être une arme, un refuge, une fête. Ses œuvres, des manifestes brodés aux mites espiègles, sont autant d’actes de désobéissance, d’invitations à repenser notre rapport au pouvoir, au genre et au vivant. L’art, lorsqu’il est porté par une telle liberté, peut encore ébranler les fondations d’une société qui voudrait nous assigner à résidence. Dans un monde où les crises sociales et écologiques redessinent les contours de la résistance, Parrocchetti apparaît comme une pionnière, prophétesse qui, en cousant, a décousu les certitudes d’un monde patriarcal.

Agrandissement : Illustration 18

[1] Le Gruppo Immagine est fondé à Varèse en 1974 par Milli Gandini, Mariuccia Secol et Mirella Tognola, pour soutenir la campagne internationale des salaires pour le travail ménager menée par des féministes marxistes. Il s’élargi avec les adhésions de Mariagrazia Sironi, Silvia Cibaldi et Clemen Parrocchetti. Il se caractérise par son engagement sur le double front du militantisme civil et de la réflexion artistique, dans la bataille pour la redéfinition du rôle des femmes, à partir des instances liées au travail, à la famille et à la maternité. Ses membres affirment ainsi leur adhésion convaincue à la valeur fondatrice de la « deuxième vague féministe » : la fière revendication de la primauté de la différence de genre au détriment de l'appel à l'égalité, qui caractérisait la première phase du mouvement. Voir Jacopo Galilmberti, « Art against Housework: The Gruppo Immagine and the Wages for Housework Campaign », in Images of Class Operaismo, Autonomia and the Visual Arts (1962–1988), Verso, Londres, New York, 2022, p. 262-291.

[2] Clemen Parrocchetti, Manifeste « Memento pour un objet de culture féminine », 1973.

[3] Cité dans Pietro Sergio Mauri, « Clemen Parrocchetti Milano 1923 - Milano 2016 », l’Enciclopedia delle donne, 2020, https://www.enciclopediadelledonne.it/edd.nsf/biografie/clemen-parrocchetti/#notes1

[4] Style artistique apparu à New York en 1978, empruntant à l’art urbain (graffitis, pochoirs, affiches…) en réaction à l’art des années soixante-dix, considéré comme intellectuel et conventionnel, particulièrement le minimalisme et l’art conceptuel.

[5] Processus de transformation de sous-produits, de déchets, de produits inutiles ou indésirables en nouveaux matériaux ou produits perçus comme étant de meilleure qualité, comme une valeur artistique ou une valeur environnementale.

Agrandissement : Illustration 19

« CLEMEN PARROCCHETTI : DÉVORER LA VIE » - Commissariat : Fanny Gonella, directrice du Frac Lorraine, en coopération avec Sophie Potelon, coordinatrice de la programmation. En partenariat avec Ar/Ge Kunst (Bolzano, Italie) et Museo Novecento (Florence). Avec le soutien de Galerie ChertLüdde (Berlin), Clemen Parrocchetti Archive (Borgo Adorno, Italie) et Marco Scotini, directeur scientifique de l'estate

Jusqu'au 17 août 2025 - Du mardi au vendredi de 14h à 18h, le week-end, de 11h à 19h.

Frac Lorraine

1bis, rue des Trinitaires

57 000 Metz

Agrandissement : Illustration 20