Agrandissement : Illustration 1

Pier Paolo Pasolini aimait se définir comme un écrivain. C’est pourtant avec ses films qu’il a rencontré le grand public. Le cinéma, qui va lui servir de tribune pour ses idées politiques, est au cœur de son œuvre et de l’exposition « Pasolini en clair-obscur » organisée par le Nouveau Musée National de Monaco (NMNM) à la Villa Sauber, poursuivant ainsi son exploration des grandes figures de la Méditerranée. Guillaume de Sardes, chargé du développement à l’institution monégasque et commissaire de l’exposition, l’aborde par le prisme de la création plastique. « Je souhaitais faire une exposition autour de Pasolini mais qui ne soit pas une proposition de cinémathèque, travailler sur Pasolini et les artistes de son temps en inscrivant dans ses films mêmes les œuvres et, en parallèle, rendre compte de comment il est devenu une source d’inspiration pour les jeunes artistes » explique-t-il tant il est vrai que peu d’artistes disparus depuis un demi-siècle sont encore à ce point admirés. Poète, romancier, polémiste, cinéaste, Pier Paolo Pasolini est né en 1922 à Bologne, d’un père militaire dans l’infanterie issu d’une famille assez aisée, descendant de la noblesse de Ravenne, et d’une mère institutrice venant d’une famille pauvre et d’origine paysanne. Elle donne naissance en 1925 à son frère Guido. L’enfance est rythmée par les déménagements successifs liés au métier de son père. Les étés se passent à Casarta della Delizia, le village de sa mère dans le Frioul. Pasolini aura vécu toute sa jeunesse sous le ventennio nero[1], comme les Italiens le désignent encore aujourd’hui.

Agrandissement : Illustration 2

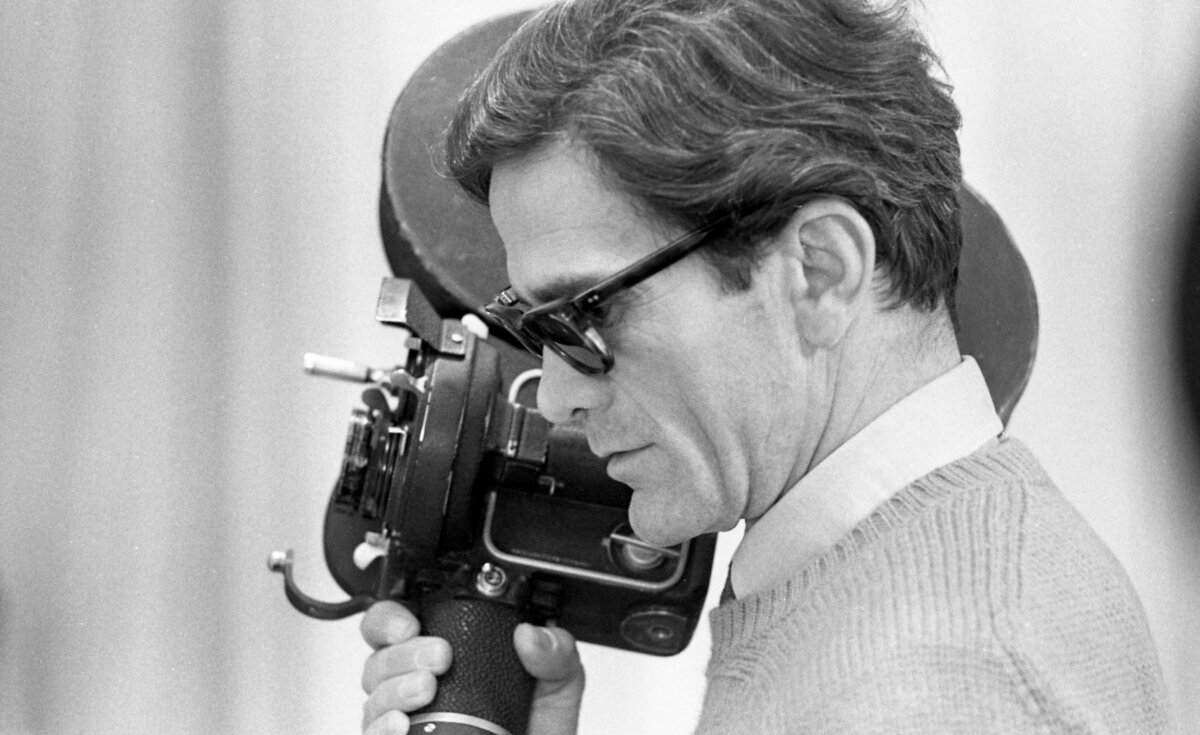

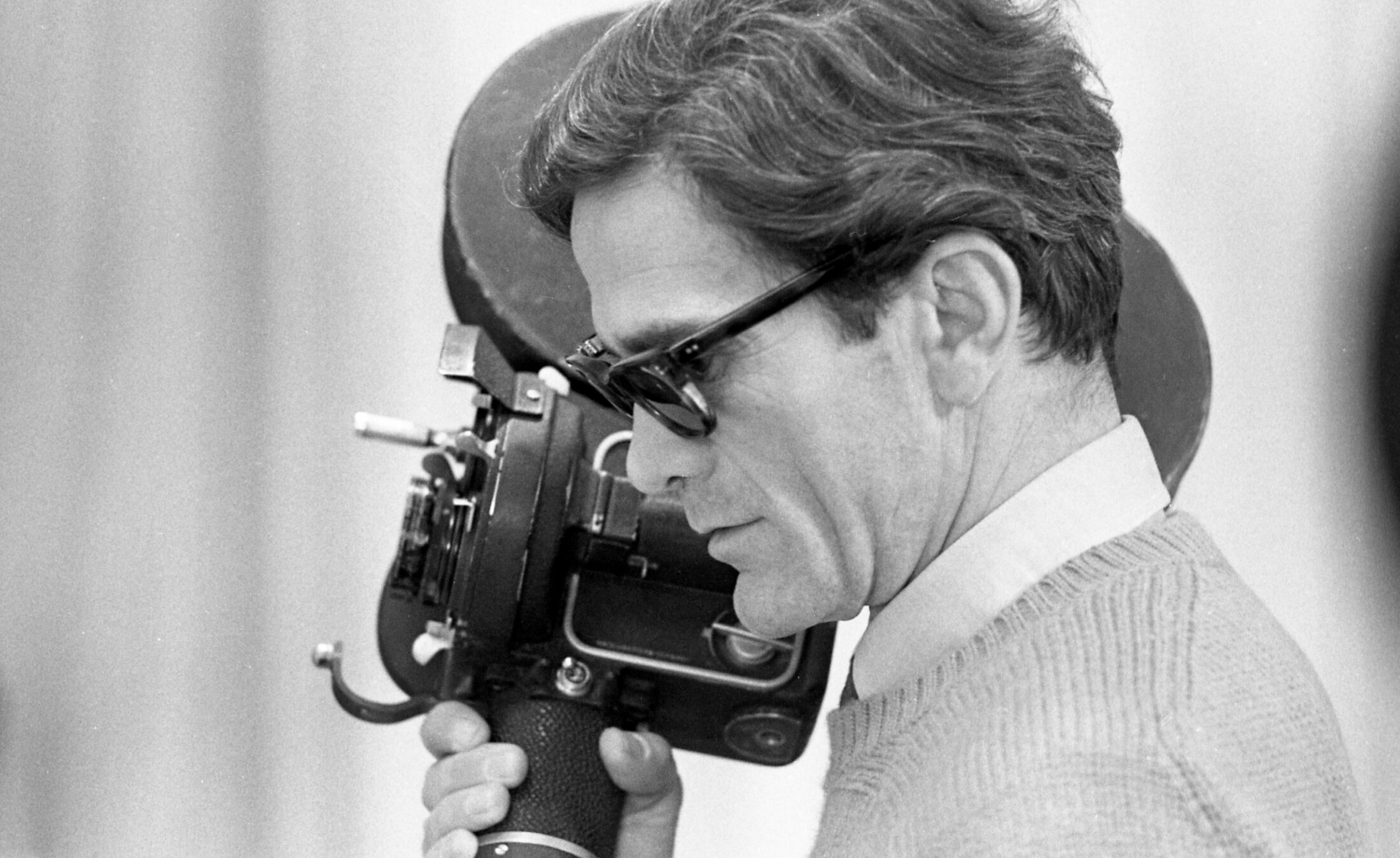

Construction de l’esthétique cinématographique pasolinienne

L’exposition s’ouvre sur un portrait du célèbre historien de l’art Roberto Longhi (1890-1970) qui vient rappeler que Pasolini fut son élève à l’Université de Bologne pendant la guerre. En 1941-1942, il suit son cours sur Masaccio et Masolino qui sera édité, et dont le livre est depuis devenu un classique. Également critique d’art particulièrement novateur, Longhi lui fera découvrir les artistes du Moyen Âge et de la Renaissance italienne puis, quelques années plus tard, le Caravage. « Pour un jeune garçon opprimé, humilié par la culture académique, par le conformisme de la société fasciste, c’était la révolution. La culture que le maître révélait et symbolisait proposait une voie nouvelle par rapport à l’entière réalité connue à ce jour[2] » écrit-il dans un texte bref intitulé « Qu’est-ce qu’un maitre ? », probablement rédigé juste après la mort de Longhi, le 3 juin 1970, et longtemps demeuré inédit. « Avec Longhi, le regard entre en résistance[3] ». Ces années de formation éduquent son regard et façonnent son goût. Une juxtaposition d’extraits de ses films et d’œuvres qui les ont inspirés vient démontrer l’influence de ces dernières. Pasolini se les réapproprie de trois manières : en les citant dans la reprise de leur composition ou de certains détails, à l’image du « Jeune Bacchus malade »de Caravage dans son premier film « Accatone » ou de « La Cène » de Léonard de Vinci dans le banquet de mariage au début de « Mama Roma » ; en les rejouant sous la forme de tableaux vivants comme la « Déposition » de Pontormo dans « La Ricotta » ; ou en les incluant directement dans les décors du film à l’instar du tableau futuriste « Pessimisme et optimisme » (1923) de Giacomo Balla (1871-1958) dans « Salò ». Force est de constater que Pasolini regarde les maîtres anciens plutôt que ses contemporains, à l’exception toutefois de Francis Bacon (1909-1992), le grand modèle contemporain du réalisateur italien, dont les peintures sont à la fois montrées et citées dans « Théorème », par ailleurs critique de l’art dominant américain – Pasolini déteste le dripping.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

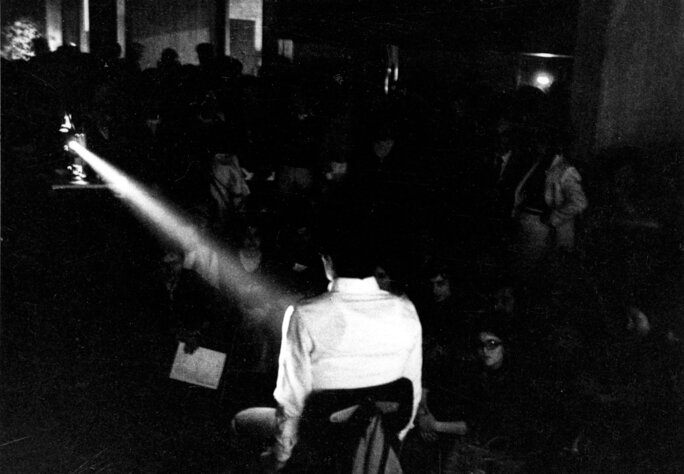

Son amitié avec Fabio Mauri (1926-2009) le conduira à collaborer avec l’artiste italien et donnera lieu en 1975 à la performance « Intellettuale[4] » au cours de laquelle le film « L’Évangile selon Saint-Matthieu » sera littéralement projeté sur le corps de Pasolini. Il s’intéresse aussi à Giorgio Morandi (1890-1964), le grand peintre de Bologne, dont l’œuvre ne peut être rattachée à aucune école connue, et dont la principale influence est Paul Cézanne. Il s’intéressera à l’art contemporain à travers la double figure des écrivains Alberto Moravia (1907-1990), avec lequel il est lié d’amitié, et Italo Calvino (1923-1985) qui est très proche des artistes de l’Arte Povera. Les deux premiers films de Pasolini, « Accatone » et « Mama Roma »,sont placés sous le signe du Caravage. Bien que la dernière scène de second montre le fils décédé de Mama Roma dans le même raccourci que le Christ mort d’Andrea Mantegna dans « La lamentation du Christ mort » (1470-74), le parallèle avec Caravage, inventeur du noir en peinture par l’utilisation du clair-obscur notamment, se situe dans le contraste du noir et blanc, dans l’intensité du noir que réclame Pasolini pour « Accatone » – des noirs très noirs demande-t-il. À ce titre, il filme plus ou moins de la même façon que peint Caravage, et justifie le titre de l’exposition qui trouve, précisément ici, tout son sens.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Federico Fellini, qui adore Pasolini en tant qu’écrivain, l’invite à collaborer dès 1956 aux « Nuits de Cabiria »,puis à la « Dolce Vita ». Il décide de produire « Accatone », le premier film de Pasolini, mais se retire du projet après avoir visionné les premiers essais. Un dessin de nature morte aux bouteilles de Morandi illustre le tableau qui apparait en noir et blanc dans la « Dolce Vita », dans la scène du dialogue à la maison de Steiner entre ce dernier et Marcello, scène écrite par Pasolini et qui n’est autre qu’un commentaire sur le Morandi. Tournée en 1964, « L’Évangile selon Saint-Matthieu » atteste de l’influence de Piero Della Francesca (v. 1412-1492), notamment dans les immenses chapeaux cylindriques ou de forme pyramidale que l’on trouve dans la fresque de « L’exaltation de la vraie croix », épisode du cycle « La légende de la vraie croix » (1452-1466) situé au cœur de la chapelle Bacci dans la Basilique San Francesco d’Arezzo, mais aussi de celle d’El Greco[5] (1541-1614) dans le visage même du Christ interprété par le comédien espagnol Enrique Irazoqui (1944-2020), rapproché dans l’exposition du « Christ en prière » (v. 1585) conservé à la Galerie nationale de Prague.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Un an auparavant, Pasolini réalisait « La Ricotta », troisième des quatre sketches qui composent le film « Rogopag » et dans lequel un metteur en scène célèbre, interprété par Orson Welles, réalise « La passion du Christ » sous forme de tableaux vivants empruntés à la peinture maniériste italienne. La référence à la « Descente de croix » (1527) de Pontormo, conservée dans la Chapelle Capponi de l’église de Santa Felicita à Florence, parait en effet explicite. Elle est enrichie dans le film d’une colonne avec un soldat à l’épée, de deux garçons et d’un chien, extraits de « Vertumne et Pomone » également de Pontormo. De même, la table dressée de victuailles rappelle les nombreuses peintures de natures mortes. Pour « Théorème » en 1968, il convoque la figure tutélaire de Francis Bacon, qui imprègne tout le film. Bacon incarne à lui-seul toute l’ambivalence de Pasolini pour l’art de son temps dont il avait une approche assez critique. Deux annonciations dont une de Il Cigoli et un Saint-Sébastien percé de flèches et renversé ainsi que les peintures de Fernand Léger et de Giacomo Balla font face aux extraits de « Salò ou les 120 journées de Sodome », le dernier film de Pasolini, sur lequel la première partie de l’exposition s’achève, en montrant la manière dont l’ensemble des références sont ici mobilisées au profit d’un discours politique. Par sa radicalité, le film déborde du cinéma pour envahir le champ de l’art contemporain. Mais la carrière de Pier Paolo Pasolini s’achève brutalement. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, sur la plage d’Ostie près de Rome, il est sauvagement assassiné, tué à coup de bâtons avant d’être écrasé par sa propre voiture.

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

L’influence de Pasolini sur la création contemporaine

L’exposition se poursuit à l’étage de la Villa Sauber où une trentaine d’artistes contemporains rendent hommage à Pasolini. Sa radicalité, son engagement politique, ses partis pris, en un mot, sa liberté, expliquent sans doute encore aujourd’hui sa popularité. Dès l’escalier, un grand caisson lumineux brisé, œuvre de Claire Fontaine, enchâsse un détail de la fresque de Giotto sur la vie de Saint-François d’Assise conservée dans la basilique éponyme en Ombrie. L’œuvre fait référence au film « Uccellacci e uccellini » (Des oiseaux petits et gros) tourné par Pasolini en 1966 dans une subtile dénonciation du consumérisme, celle de la consommation des images, les brisures renvoyant à celles de nos téléphones portables, le caisson lumineux se reportant lui-même aux panneaux publicitaires qui ont envahi l’espace public.

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

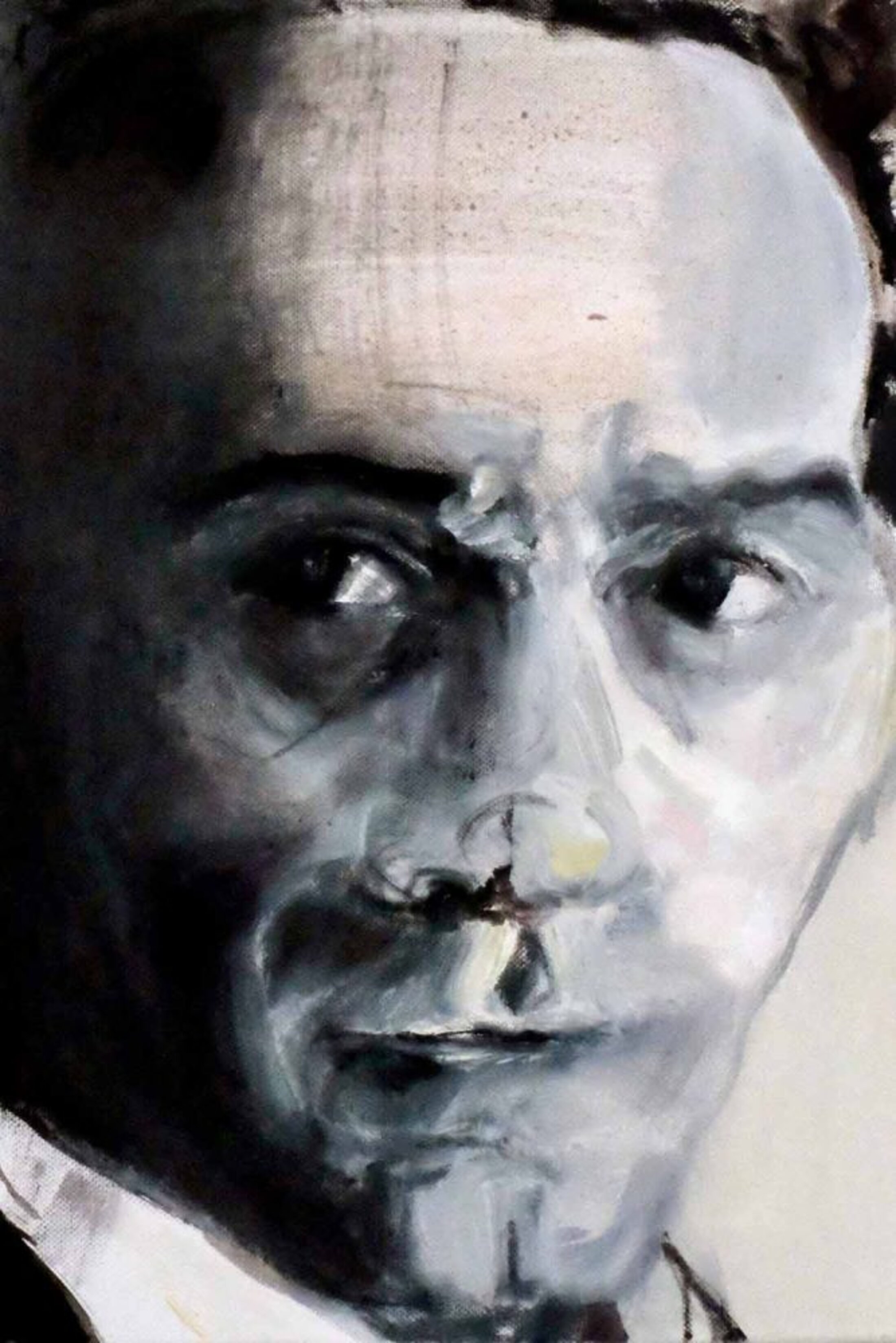

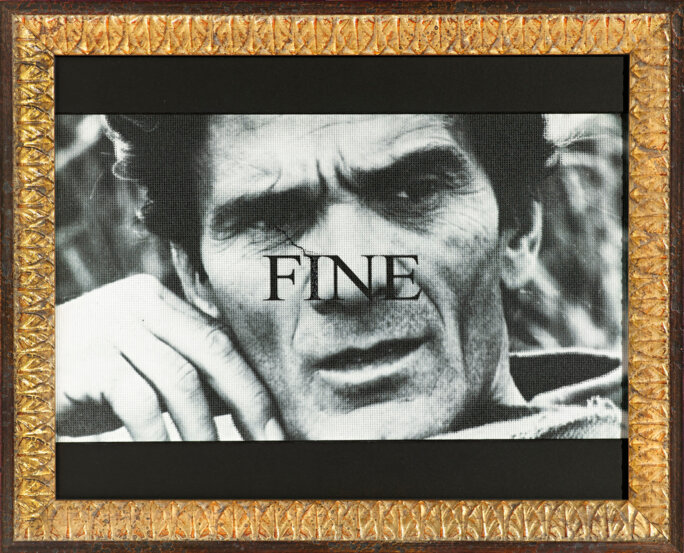

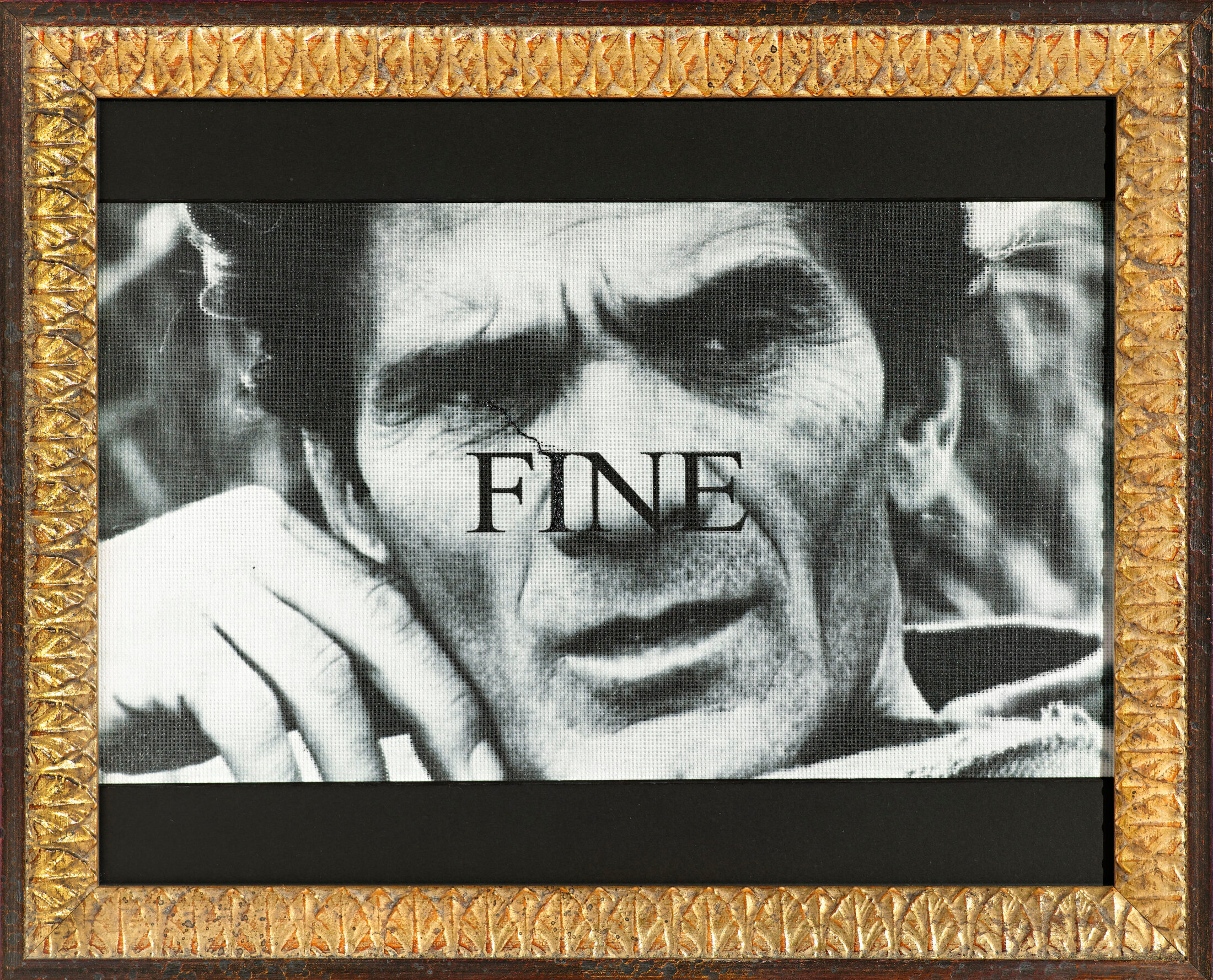

La mort dramatique du cinéaste italien a inspiré nombre d’artistes, à commencer par William Kentridge qui, dans son monumental « Pasolini, 2 novembre 1975 » (2015) reprend une célèbre photographie de son cadavre, le dessin étant ici découpé dans du carton et fixé légèrement en avant du mur. En 2016, ce même dessin apparaissait dans « Triumph and laments », l’immense fresque éphémère que l’artiste sud-africain réalisa à Rome, le long du Tibre, réunissant quatre-vingts figures de l’histoire de Rome. Kentridge plaçait alors Pasolini au même niveau que Romulus et Rémus, les jumeaux mythologiques, fondateurs de la ville éternelle. Avec « Fine » (2004-2013), Francesco Vezzoli trouve une formule simple et efficace pour illustrer la mort de Pasolini en même temps qu’il fait référence au cinéma en apposant sur le portrait du réalisateur le mot fin. « 1975 » (2023) est le titre d’une peinture sous verre de Clara Cornu qui évoque à la fois la sortie en salles de « Salò » et l’assassinat de Pasolini. L’artiste dresse un plateau de cinéma sur la plage d’Ostie dans une atmosphère de quiétude surréaliste.

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

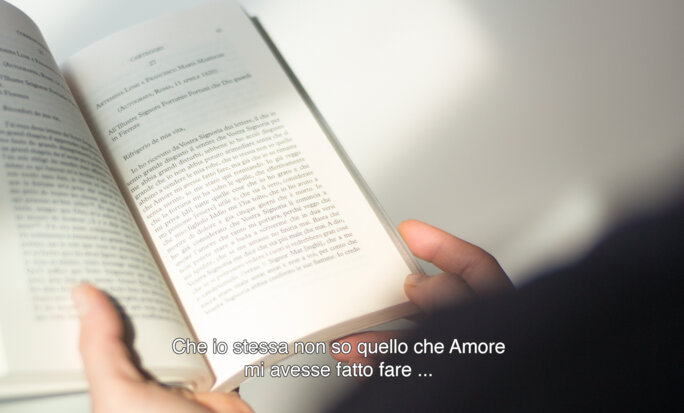

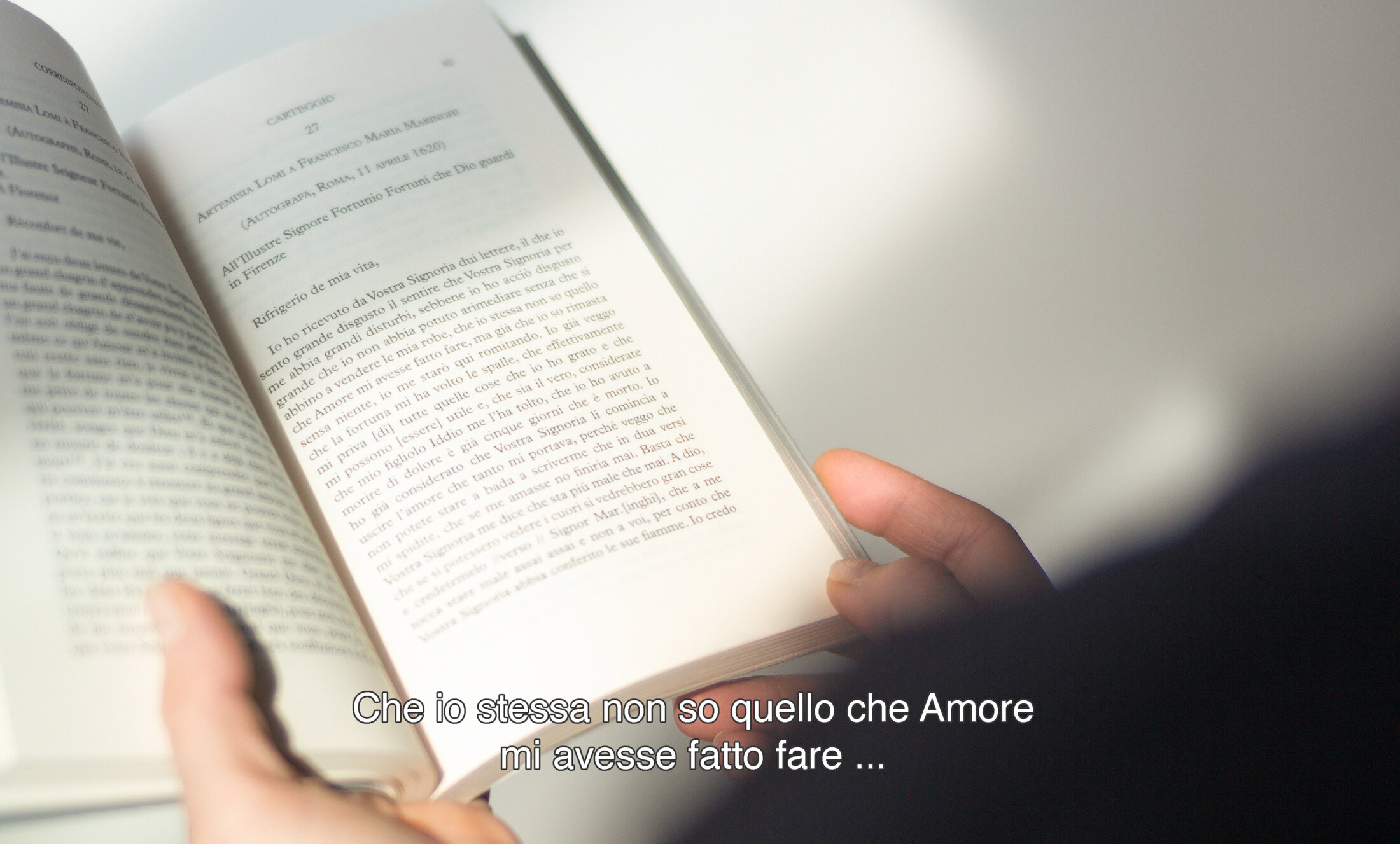

Laurent Fiévet superpose, dans « L’annonce faite à Lucia », vidéo extraite de la série « Teorema », différentes Annonciations de la Renaissance Italienne sur un plan du film où apparaissent Silvana Mangano et Terence Stamp assis l’un en face de l’autre, le tout porté par le Requiem de Mozart. « Le mouvement effréné des évocations picturales rend compte de la nécessité du comblement d’un vide à l’image qui renvoie à celui du Mystère de l’Incarnation[6] » explique l’artiste. « À sa façon, la pluralité des évocations renvoie au caractère indiscernable d’un devenir qui fait écho à celui de Lucia dans le plan pasolinien retenu ». Dans « Two voices in the murky light », vidéo réalisée spécialement pour l’exposition, Charles de Meaux explore d’une part, le rapport de Pasolini à la peinture et, d’autre part, celui plus large des liens entre littérature et cinéma.

Agrandissement : Illustration 16

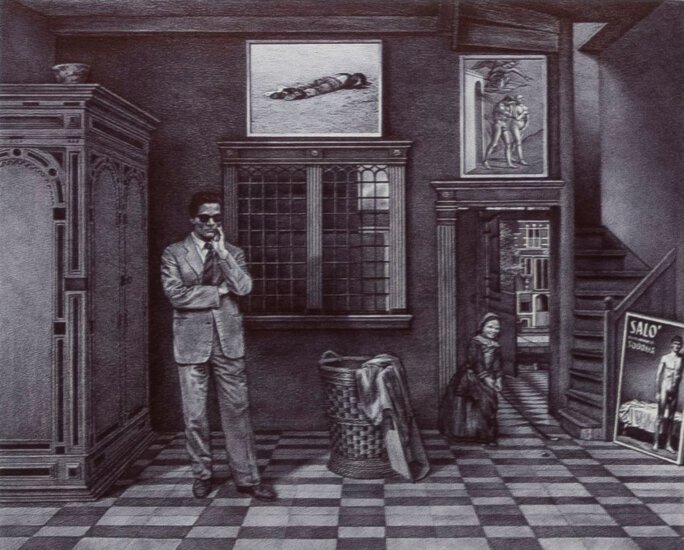

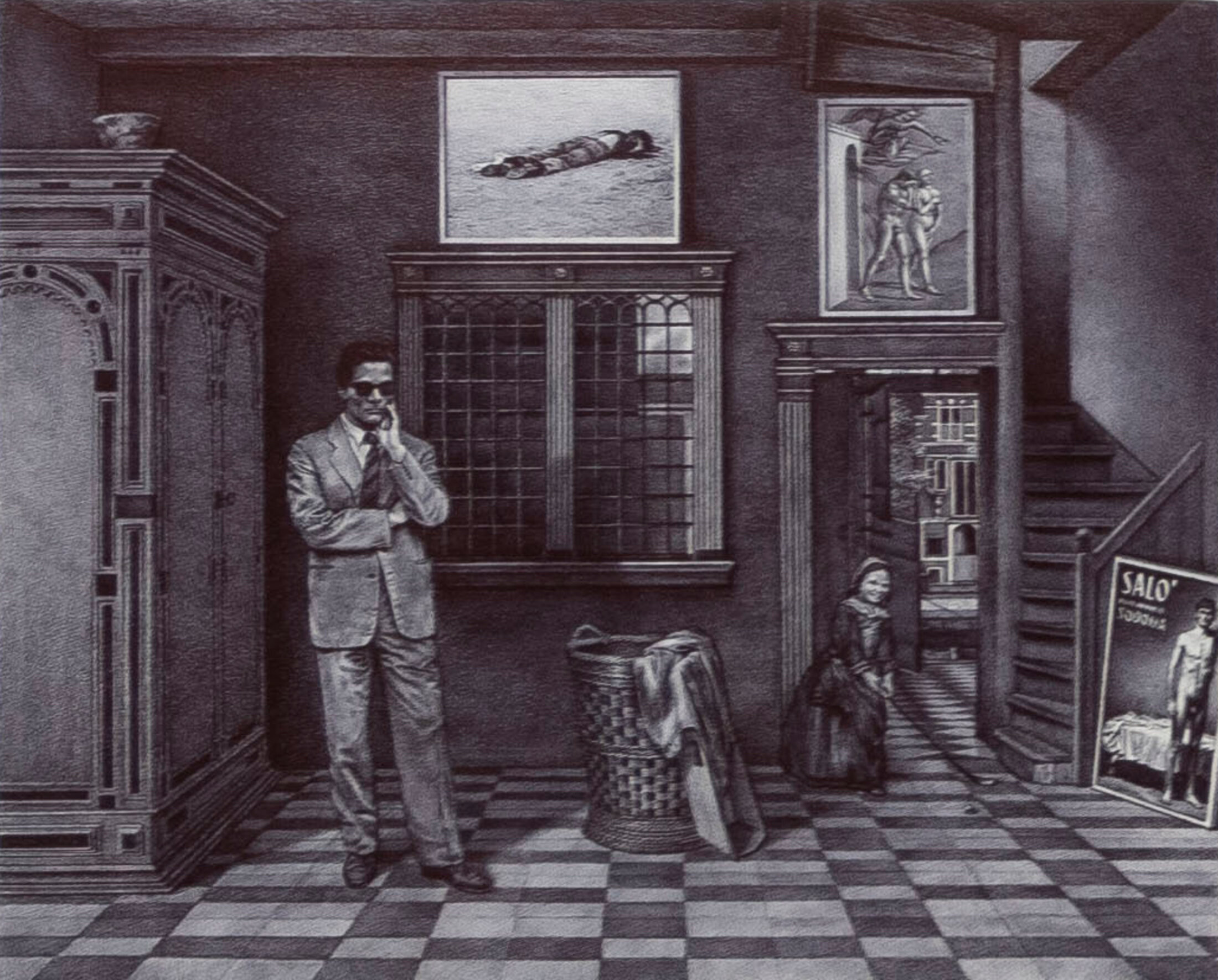

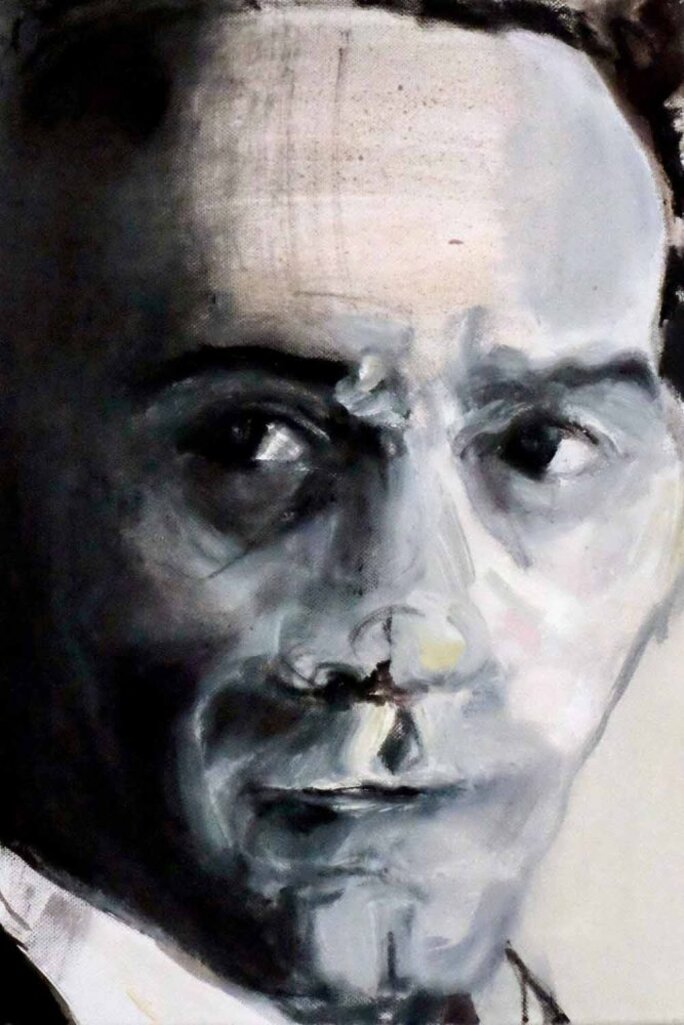

Parmi les portraits qu’a réalisés l’artiste néerlandaise originaire d’Afrique du Sud, Marlene Dumas, plusieurs représentent Pasolini. Dans l’exposition monégasque sont présentés « Pasolini » et « Pasolini’s mother », tous deux datés de 2012. Les deux portraits sont saisissants de ressemblance : sans doute l’artiste a-t-elle voulu témoigner de la très grande proximité qui unissait la mère et le fils. Dans un dessin d’une grande virtuosité exécuté au stylo bille et intitulé « Le Mura domestiche » (2019), Giuseppe Stampone – professeur de dessin à l’Académie des Beaux-Arts de Bologne – place dans un intérieur hollandais[7] du milieu du XVIIème siècle plusieurs images parmi lesquelles une photographie du cadavre de Pasolini, un tableau d’Adam et Ève chassés du Paradis extrait de la célèbre fresque de Masaccio, et l’affiche de Salò.

Agrandissement : Illustration 17

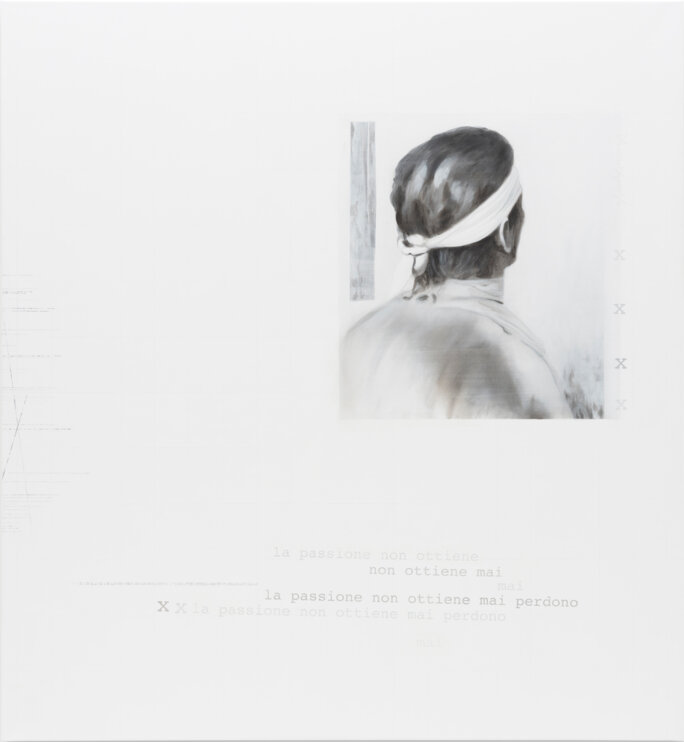

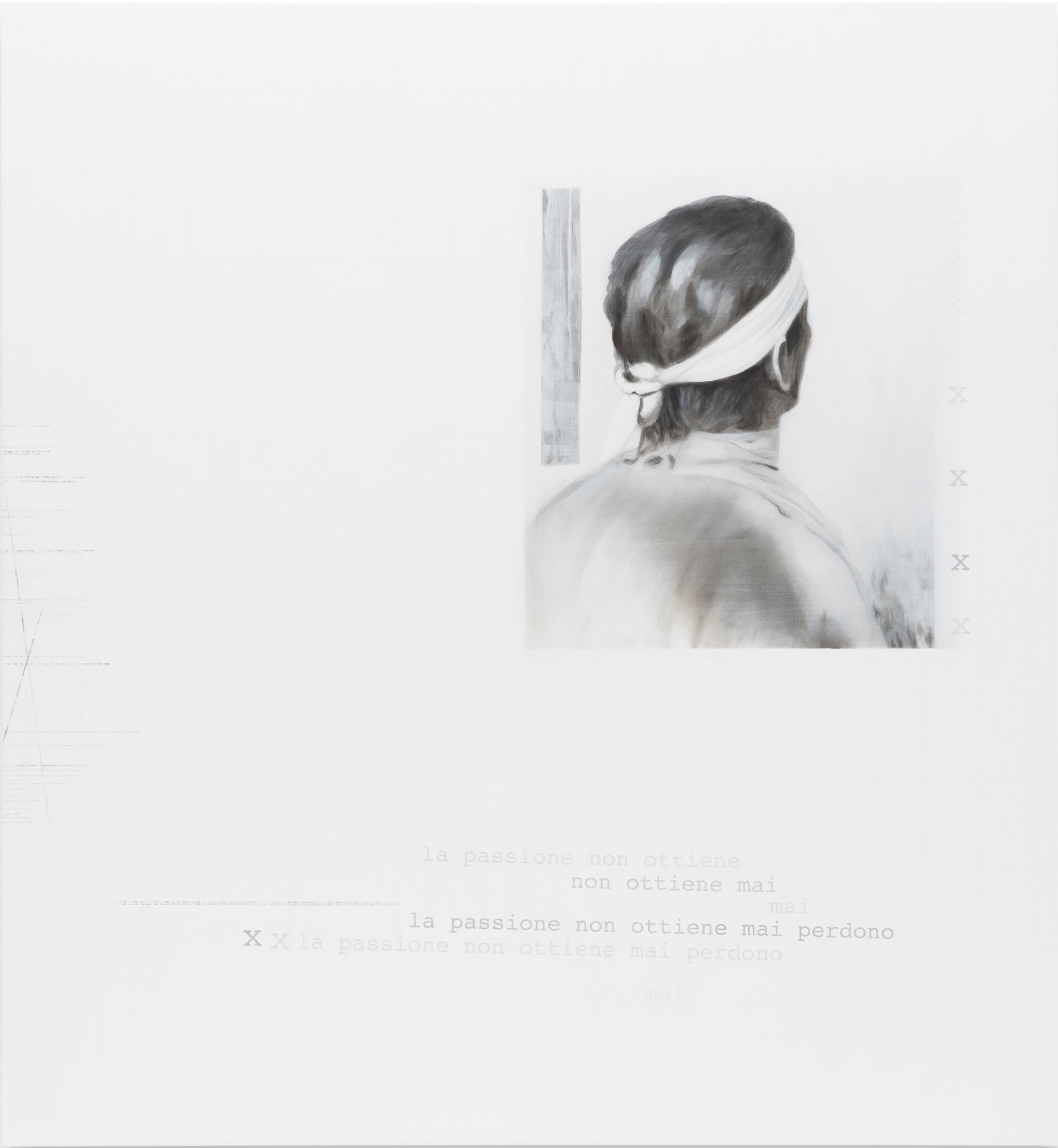

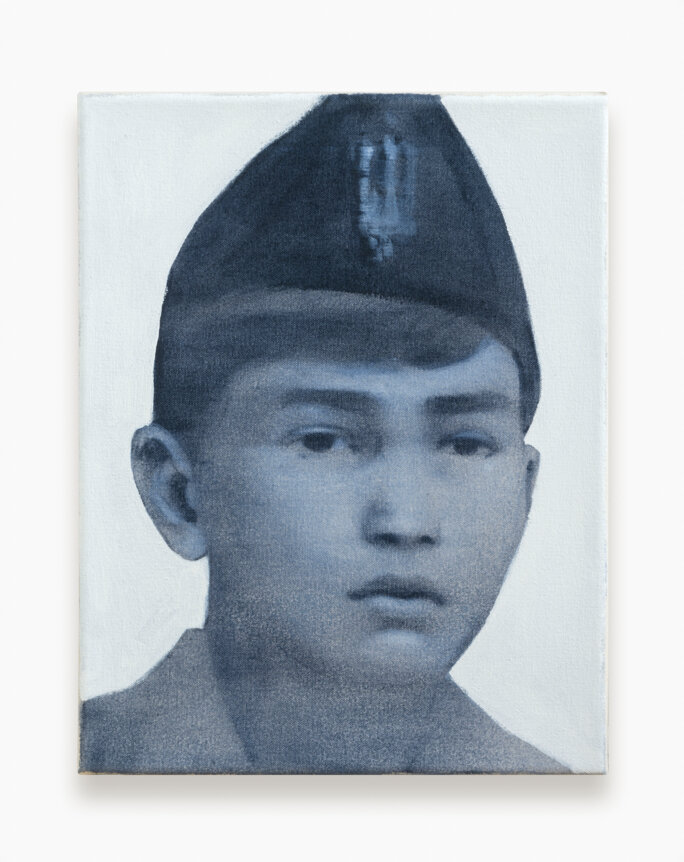

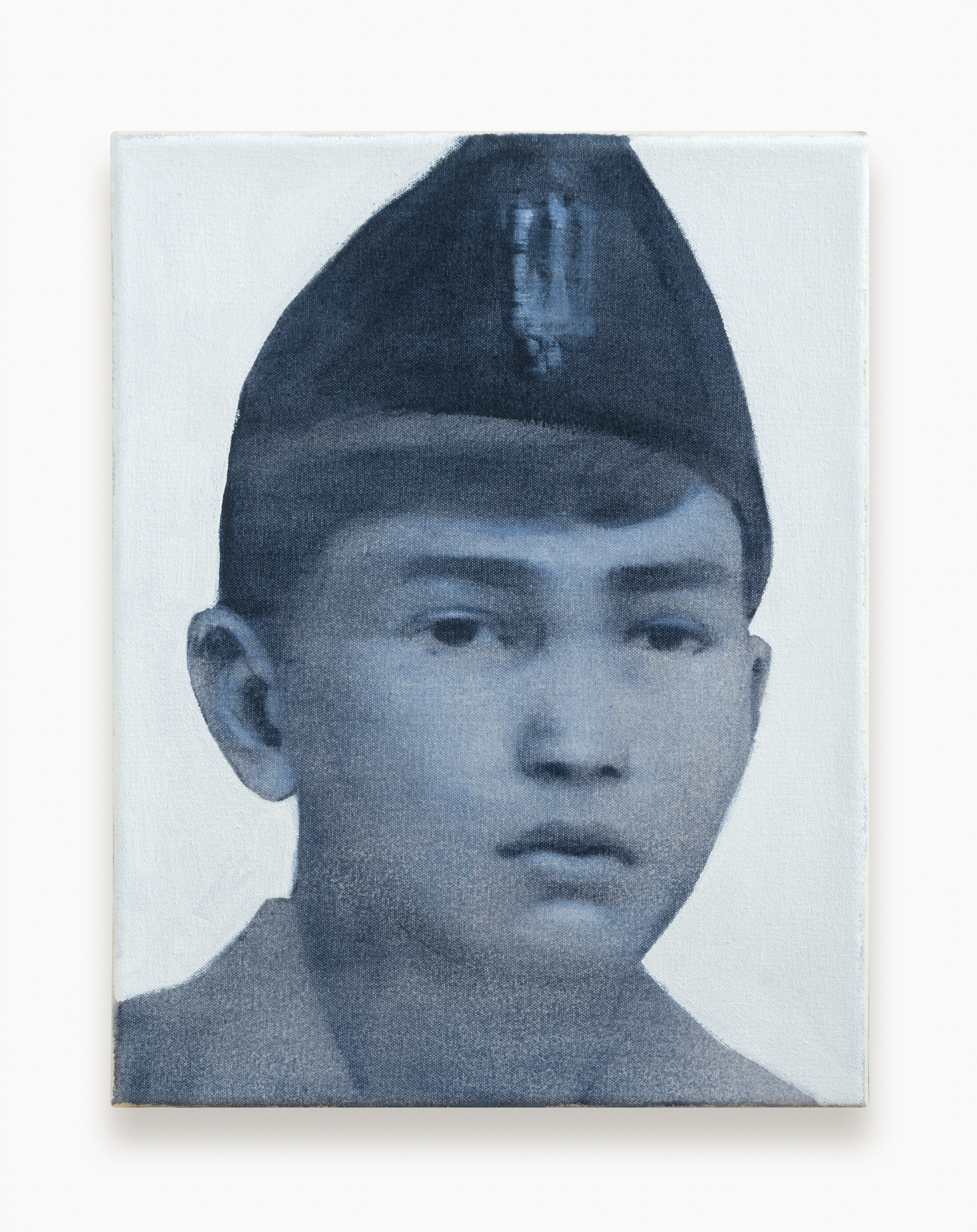

La présence de Pasolini en costume, cohabitant avec une petite fille tout droit sortie d’un tableau hollandais du XVIIème, accentue un peu plus l’aspect anachronique de la scène, confirmant l’espace mental face auquel se trouve le visiteur. Ce refus de naturalisme est un moyen pour Stampone d’affirmer que chacune de ses œuvres doit être interprétée. Toutes sont porteuses d’un message politique. Il livre ici le nom du meurtrier de Pasolini qui n’est autre que la pudibonderie de la société italienne. L’artiste allemande Astrid Klein représente Pasolini de trois-quarts dos, tel qu’il se présente dans son rôle de disciple de Giotto dans Le Décaméron. Elle reproduit sur la toile un des vers du poète italien : « La passion ne se pardonne jamais », instaurant un dialogue ouvert entre l’image et le texte. Giulia Andreani, quant à elle, représente Pasolini comme on l’a rarement vu, pré-adolescent, arborant l’uniforme Balilla[8] des jeunesses fascistes.

Agrandissement : Illustration 18

Agrandissement : Illustration 19

Ce qui frappe dans l’œuvre de Pasolini, c’est la profonde unité qui s’en dégage. Poèmes, romans, essais, prises de positions dans la presse, films, se répondent dans une grande cohérence. « Pasolini est un intellectuel portant sur son époque, notamment sur l’avènement de la société consumériste, un regard d’une lucidité douloureuse[9] » écrit Guillaume de Sardes dans le catalogue qui accompagne l’exposition monégasque. Sa mort violente fait écho avec sa vie libre et insoumise. Pasolini est au-delà du cinéaste, un expérimentateur, un « créateur de formes nouvelles[10] », c’est là que se trouve sa popularité qui ne faiblit pas un demi-siècle après sa mort.

Agrandissement : Illustration 20

[1] Période historique correspondant au fascisme en Italie (1922-1943).

[2] Pier Paolo Pasolini, Écrits sur la peinture, textes choisis et traduits par Hervé Joubert-Laurencin, Paris, Carré, 1997, p. 78.

[3] Anne-Violaine Houcke, « Pasolini, années 1940-1942 : généalogie d’une poétique antifasciste », 2016, Cinémas, 27(1), 21–39.

[4] L’installation est activée tous les jours à 15h pendant toute la durée de l’exposition.

[5] D’origine crétoise, il est principalement actif en Espagne au point d’être considéré comme le peintre fondateur de l’École espagnole du XVIème siècle.

[6] Citation extraite de L’annonce faite à Lucia sur le site de l’artiste : https://laurentfievet.com/fr/aworks/1225/l-annonciation-a-lucia#pic

[7] Copier du tableau de Pieter de Hooch, Intérieur avec des femmes près d’une armoire à linge conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam.

[8] L'Opera Nazionale Balilla (ONB) est le mouvement de jeunesse du Parti National Fasciste italien. Fondé en 1926, il mêle fascisme, scoutisme et préparation militaire. Voir Christel Taillibert. La réception en France des mouvements de jeunesse en Italie pendant la période fasciste. À l’école de l’aventure - Pratiques sportives de plein air et idéologie de la conquête du monde 1890-1940, 2000. https://shs.hal.science/halshs-02181814

[9] Guillaume de Sardes, Pasolini en clair-obscur, catalogue de l’exposition éponyme au MNMN Villa Sauber, 2024, Flammarion, p. 15.

[10] Ibid.

Agrandissement : Illustration 21

« PASOLINI EN CLAIR-OBSCUR » - Commissariat : Guillaume de Sardes, Chargé du département développement du Nouveau Musée National de Monaco. Scénographie : Christophe Martin.

Jusqu'au 29 septembre 2024.

Tous les jours, de 10h à 18h. Juillet-août, de 11h à 19h.

Nouveau Musée National de Monaco

Villa Sauber - 17, avenue Princesse Grace

98 000 Monaco

Agrandissement : Illustration 22