Agrandissement : Illustration 1

Espace entièrement dédié à la photographie à deux pas du Wiels à Bruxelles, la Fondation A pose un regard résolument contemporain sur la ville de Johannesburg dans une exposition intitulée « What’s the Word? Johannesburg! » Celle-ci confronte le visiteur à une ville aux multiples strates, marquée par l’apartheid, la violence, les inégalités profondes, mais aussi par la vie, l’espoir, la transformation. Elle réunit les travaux de neuf jeunes photographes sud‐africains appartenant à la génération née après la chute du régime ségrégationniste, autour de thèmes tels que l’identité, l’amour, la spiritualité, la famille, autant de territoires souvent traversés par les blessures du passé, mais aussi par un désir de reconstruction. À travers une quarantaine d’œuvres, l’exposition interroge le « mot » du titre : quel vocable pour dire une ville qui se réécrit sans cesse, entre mémoire collective, effervescence urbaine et précarité numérique ? La Fondation A transforme ses espaces en un laboratoire dans lequel la photographie devient un langage hybride, à la fois archive, poème et manifeste inachevé.

Agrandissement : Illustration 2

La ville comme palimpseste

L’un des grands mérites de l’exposition est de ne pas chercher une synthèse lisse ou rassurante. Elle choisit, au contraire, l’hétérogénéité – des styles, des approches, des trajectoires personnelles, comme avec le travail d’Alice Mann et ses majorettes, qui convoque à la fois l’enfance, le souvenir, la parade et un questionnement sur l’identité de groupe. Ou encore Dimakatso Mathopa, qui mêle témoignage familial, mémoire de la maison de maître, gravure et photographie, savoir‑faire artisanal, autant de couches sensibles qui rendent le rapport au passé concret, incarné. Ces œuvres produisent une tension féconde entre ce qui fut et ce qui est, entre visibilité et absence, entre image publique et héritage intime. La série « Stop Nonsense[1] » (2017) de Sibusiso Bheka (né en 1997 à Thokoza où il vit et travaille) investit l’espace comme une fresque fracturée. Le projet documente la vie nocturne du township de Thokoza, à l’est de Johannesburg, où est né l’artiste, marqué par un passé violent de ségrégation, de pauvreté et de criminalité, tout en capturant la beauté et les moments ludiques, presque surréalistes, des habitants juste avant la tombée de la nuit. Le titre fait référence aux murs de briques érigés dans les townships, clôture marquant un seuil, une délimitation, une protection vis‑à‑vis des voisins ou de l’environnement, et que Bheka appelle des « stop nonsense[2] ». Il s’intéresse à un mur construit autour de la maison de sa grand‑mère, à Phola Park. Bheka se déplace la nuit dans le township, prend des clichés avec des temps de pose longs, souvent sans flash, utilisant un trépied. Cela donne aux images une atmosphère particulière, ambigüe, inquiétante parfois, mais aussi poétique. Lumière et couleur jouent un rôle central. Cette lumière jaune‑orangée aux contrastes forts, avec des ombres profondes, rappelle les éclairages typiques utilisés dans les townships pendant l’apartheid. Ces éclairages publics ou de sécurité avaient pour fonction de surveiller les mouvements, de contrôler les espaces. Le mur n’est pas seulement un élément architectural : il est symbole, séparation, frontière psychologique, limite tangible entre « chez soi » et l’extérieur, entre ce qu’on veut montrer et ce qu’on cache. Bheka évoque son enfance, les souvenirs de sa grand‑mère, les impressions qu’il avait du quartier la nuit, le sentiment que quelque chose de puissant change quand la lumière, les murs, les frontières entrent en jeu. L’œuvre questionne ce que les habitants du township voient ou ne voient pas dans leur propre environnement. Beaucoup, dans ses photos, ne reconnaissent pas la maison ou le quartier car ils ne l’avaient jamais vraiment regardé sous cet angle, ni avec cette lumière, ni avec cette intensité visuelle. La série célèbre la résilience et l’espoir au sein d’une communauté diverse.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

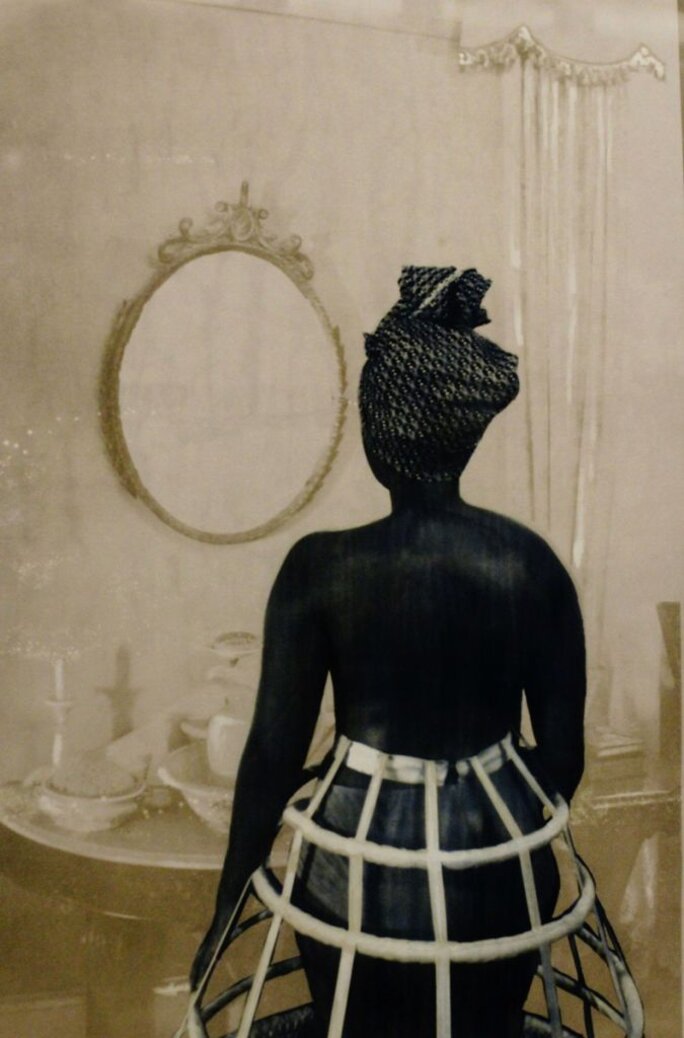

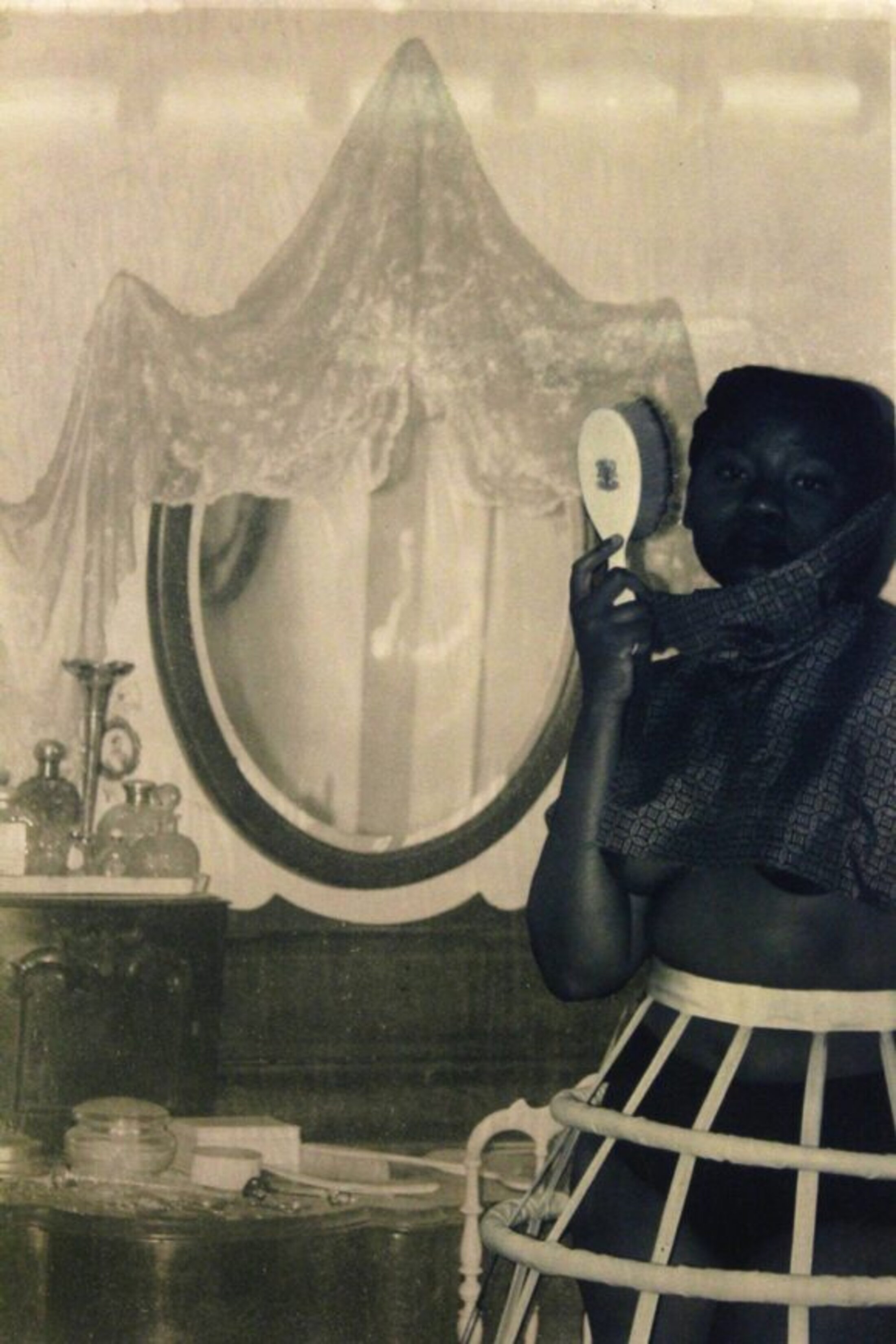

Le corps comme espace de résistance

Thembinkosi Hlatshwayo (né en 1993 à Soweto où il vit et travaille) déploie quatre photographies issues de la série « Slaghuis » (2024), projet autobiographique en deux chapitres. Le titre, mot afrikaans signifiant « boucherie[3] », fonctionne à la fois de façon littérale et métaphorique. Il fait référence au bar de ses parents, situé à Lawley, et autrefois connue sous ce nom, un endroit imprégné de violence. L’artiste récupère cet espace traumatisant, le transforme en studio, lieu de confrontation, de catharsis et de création. Les clients du bar ont laissé leur empreinte sur l’espace, tout comme l’espace a marqué l’artiste. En retour, l’artiste a marqué les images, perpétuant un cycle d’impact et de réponse, pour mieux résister à l’effacement tout en luttant simultanément avec lui.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

Série photographique menée par Alice Mann (née en 1991 à Cape Town, vit et travaille à Johannesburg) depuis 2017, dans les provinces du Western Cape et du Gauteng en Afrique du Sud, « Drummies » porte sur des équipes exclusivement féminines de majorettes‑tambours[4] souvent issues de communautés défavorisées. La photographe y explore les notions de fierté personnelle, de discipline, de visibilité, tant du point de vue individuel que collectif, dans un contexte de rapport de classes, d’inégalité, mais aussi d’espoir et de revendication douce. La série devient une mémoire performative, un champ de visibilité pour des jeunes qui ne sont pas souvent valorisées par les représentations dominantes. Elle nous oblige à regarder ce qu’être fière veut dire dans des situations où la fierté peut paraître vaine, mais se révèle vitale. Elle interroge les conditions dans lesquelles les filles, dans des environnements difficiles, peuvent construire des espaces de confiance, d’affirmation, de corps libre.

Agrandissement : Illustration 8

La mémoire comme matière

L’exposition ne traite pas la mémoire comme un simple décor, un arrière-plan ornemental, mais comme matière active. Elle est ce que les artistes font, ce qui les pousse à photographier, à recomposer, à créer. Le fait que le trauma, l’apartheid, ne soient pas traité en thème à part mais traverse les œuvres, comme une atmosphère, une toile de fond, est une force. Loin d’être figée, cette mémoire est vivante. Dans les images se lisent, non pas des reliques, mais des fissures, des cicatrices, et en même temps, les spasmes du renouveau à travers ges gestes quotidiens, des cérémonies, des identités réaffirmées, des couleurs, des lumières. Les photographies de Dimakatso Mathopa (née en 1996 à Mpumalanga, vite et travaille à Johannesburg) combinent souvent des intérieurs, des objets du quotidien, des meubles anciens, des portes, des fenêtres, des tissus, le foyer, la maison comme sanctuaire mais aussi comme lieu de mémoire et de tension. Processus continu de révélation de la vérité et de réconciliation, « Individual Beings Relocated (IBR) » est le développement de l’héritage de la famille de Mathopa. Une histoire sans preuves physiques, ni photographies. L’IBR s’appuie sur un récit qui a été transmis à l’artiste par sa défunte grand-mère, celui d’un héritage et d’une transmission de terres. L’histoire de Mathopa est un récit à la fois personnel et partagé par les Sud-Africains noirs. Dans IBR, elle fait référence à la perte de la maison familiale par ses grands-parents maternels et à la rupture conséquente de l’héritage intergénérationnel de – et du lien avec – la terre. La seule preuve qui reste de ce récit familial se situe dans les connaissances incarnées de la grand-mère de l’artiste, transmises oralement.

Agrandissement : Illustration 9

Une mosaïque de regards

Les autres photographes enrichissent cette polyphonie avec des approches singulières. Jabulani Dhlamini (né en 1983 à Warden, vit et travaille à Johannesburg) dans ses séries photographiques, choisit l’absence comme sujet. Ses paysages vides, ses portraits muets, ses lieux sans nom parlent fort. L’artiste s’intéresse aux cicatrices invisibles laissées par l’histoire, en particulier, la dépossession foncière. C’est sobre, minimal, mais puissamment politique.

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

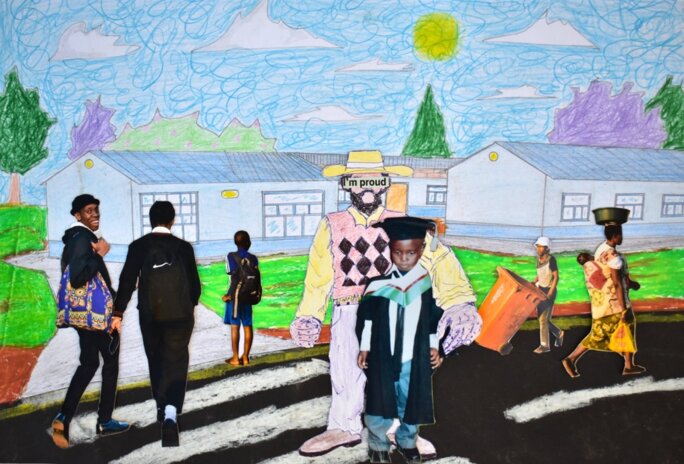

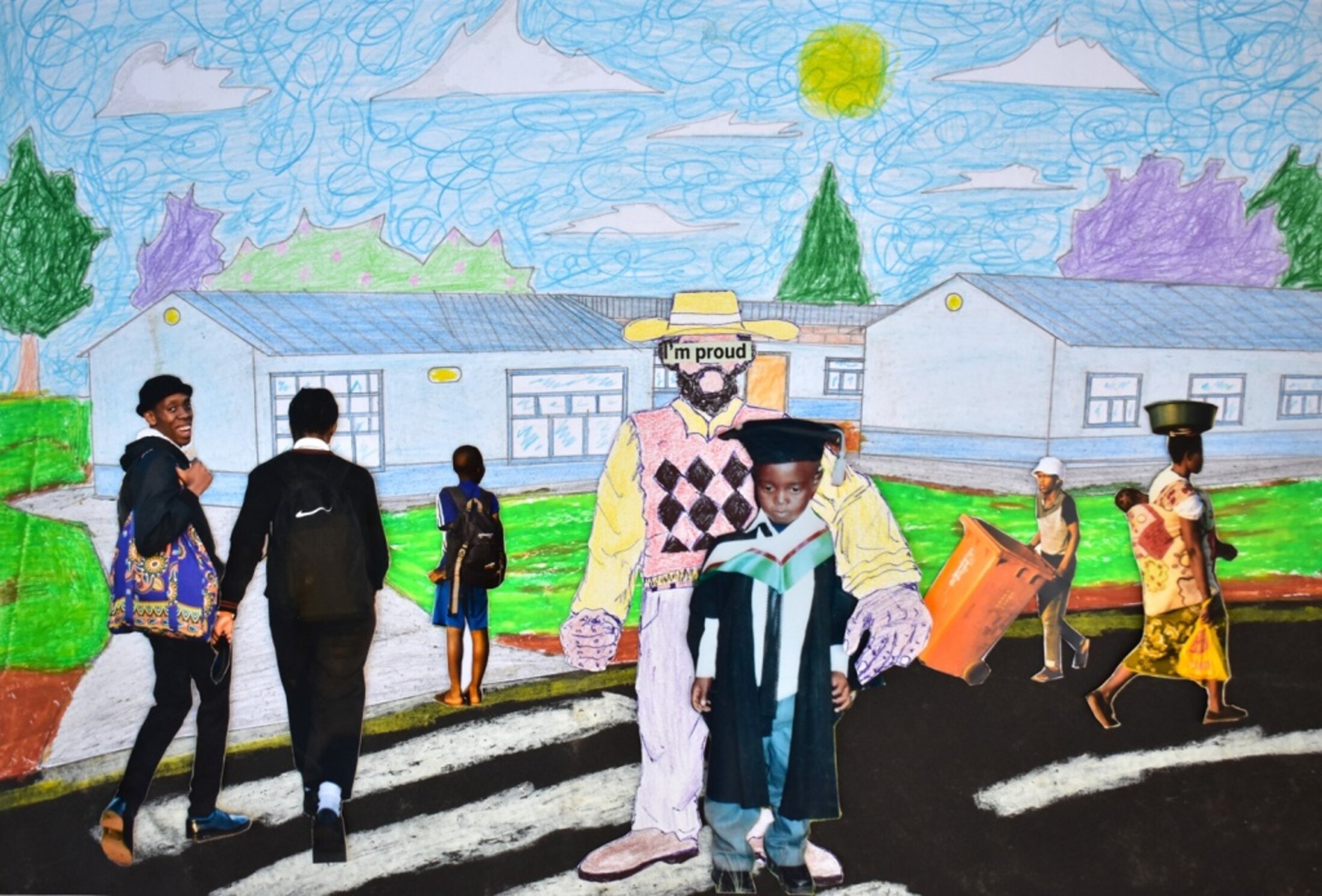

Le travail de Vuyo Mabheka (né en 1999 à Libode, province du Cap-Oriental, vit et travaille à Thokoza) s’enracine dans la mémoire et l’absence. La série « Popihuise » tisse des fragments de son enfance avec des réflexions plus larges sur la croissance dans l’Afrique du Sud post-apartheid. L’intitulé est dérivé de l’afrikaans « Pophuis », qui signifie maison de poupée. Enfant, l’artiste et ses amis inventaient des jouets et mettaient en œuvre des mondes imaginaires via ce jeu. La maison de poupée devient ici une structure métaphorique à travers laquelle la mémoire, la fantaisie et la perte sont reconstruites. Travaillant à partir de rares photographies de son enfance, de portraits communautaires saisis à la volée et de dessins réalisés à la main, Mabheka compose des scènes d’une grande densité, dans lesquelles se croisent compagnons imaginaires et figures issues du rêve. Une silhouette paternelle, récurrente, traverse ces images. Toujours dessinée, jamais photographiée, elle prend souvent les traits d’un policier. Cette figure symbolique renvoie à l’expérience personnelle de Mabheka, qui a grandi sans connaître son père biologique. « Popihuise » fonctionne comme une archive intime, façonnée par des processus instinctifs. L’artiste compare sa méthode de travail au fonctionnement de la mémoire. Les souvenirs s’entremêlent, les temporalités se brouillent, et l’image finale s’éloigne parfois radicalement de son point de départ.

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

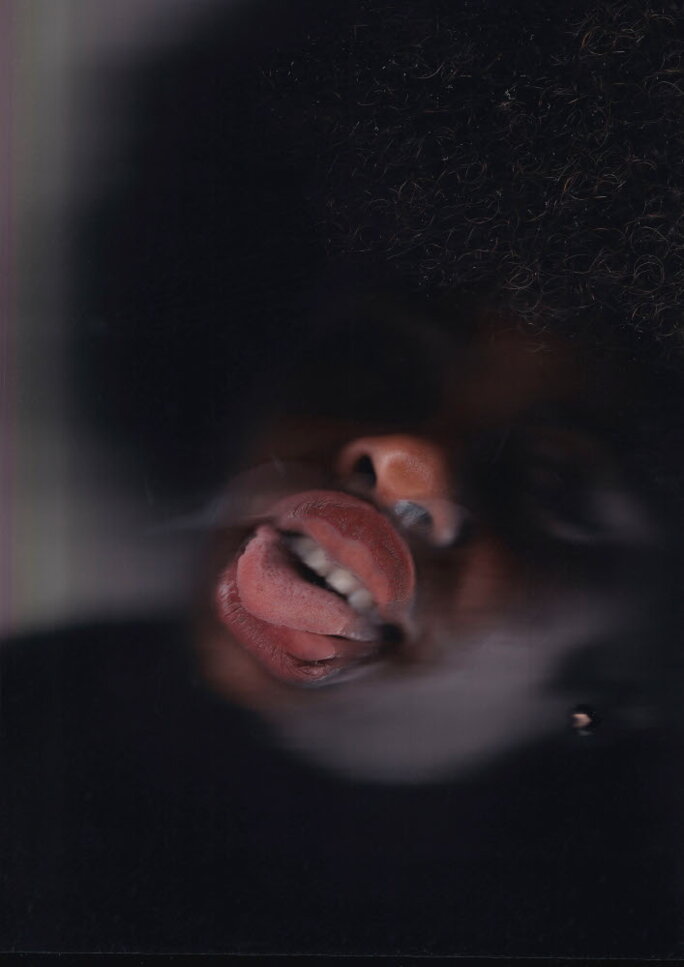

Projet très personnel, la série « Imbali » (en cours depuis 2022) de Xolani Ngubeni (né en 1987 à Katlehong où il vit et travaille) a pour thème central la relation générationnelle père‑fille. Élevé par sa grand‑mère, le photographe a elle aussi grandi sans connaître son père biologique. Le projet s’inscrit dans un double mouvement, personnel (ce que signifie être père pour Ngubeni) et allégorique (ce que cela dit sur les absences, les manques, les responsabilités, les tracés de l’amour et la reconstruction d’une filiation), tandis que Motlhoki Nono (née en 1998 à Pretoria, vit et travaille à Johannesburg) explore l’intimité à travers une série d’images réalisées au scanner, qui changent notre compréhension du baiser. En utilisant un scanner à plat à la fois comme témoin et comme collaborateur, l’artiste magnifie les textures du désir : lèvres, langues, dents, souffle – rendues avec une honnêteté inébranlable et une étrange beauté sculpturale. « The Weight of a Kiss », examine les contours socio-politiques de l’amour, recadre l’intimité non pas comme une évasion, mais comme une résistance et une récupération. Embrasser n’est pas simplement un acte ici, c’est une question, un souvenir, une provocation. Zwelibanzi Zwane (né en 2000 à Alberton, vit et travaille à Johannesburg), enfin, explore, avec la série « Ukuthula[5] », le poids de la vulnérabilité dans un monde souvent dominé par le chaos et le bruit. Enraciné dans l’éducation de l’artiste dans le Deep South, où la violence et la survie ont façonné ses premières années, cet ensemble d'œuvres est son premier travail à être présenté en dehors de l’Afrique du Sud.

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

Agrandissement : Illustration 16

« What’s the Word? Johannesburg! » est une exposition qui refuse la complétude, à l’image de la ville qu’elle célèbre dans un portrait pluriel, non pas comme un passé fixe, mais comme un devenir habité – les œuvres donnent à sentir l’urbain dans ses ambivalences. Elle réussit à faire de la photographie un espace de doute, de résistance, de poésie, tout en mettant en tension la beauté visuelle et le politique, le personnel et le collectif, le visible et le voilé. Grâce à des œuvres comme celles d’Alice Mann, ou aux travaux plus méditatifs de Jabulani Dhlamini, elle construit une mémoire vivante de Johannesburg, non pas une carte postale vertueuse, mais un puzzle de regards, de désirs, de regrets, de fierté. Si elle ne répond pas à toutes les questions – ce n’est pas son rôle –, elle réussit à faire entendre une polyphonie de voix, de corps, de regards. Elle nous rappelle que photographier une ville comme Johannesburg ce n’est pas la fixer, c’est la faire vibrer, la traverser, interroger nos complicités, nos préjugés, notre capacité à entendre ce que les artistes disent non seulement dans ce qu’ils montrent, mais aussi dans ce qu’ils taisent ou déplacent.

Agrandissement : Illustration 17

[1] Présentée lors de la onzième édition des Rencontres de Bamako en 2017.

[2] Littéralement, « arrête les bêtises / arrête le non‑sens ».

[3] Littéralement, « maison de massacre ».

[4] Drum majorettes, ou drummies.

[5] Qui signifie « paix » dans la langue maternelle de l’artiste.

Agrandissement : Illustration 18

« WHAT'S THE WORD? JOHANNESBURG! l'Afrique du Sud à travers le regard d'une nouvelle génération de photographes » - Commisariat : Émilie Demon, directrice Afronova Gallery, Johannesburg, Afrique du Sud. Avec le soutien et la complicité de Rubis Mécénat.

Jusqu'au 21 décembre 2025.

Du jeudi au dimanche, de 13h à 18h.

Fondation A

Avenue van Volxem, 304

B- 1190 Bruxelles

Agrandissement : Illustration 19