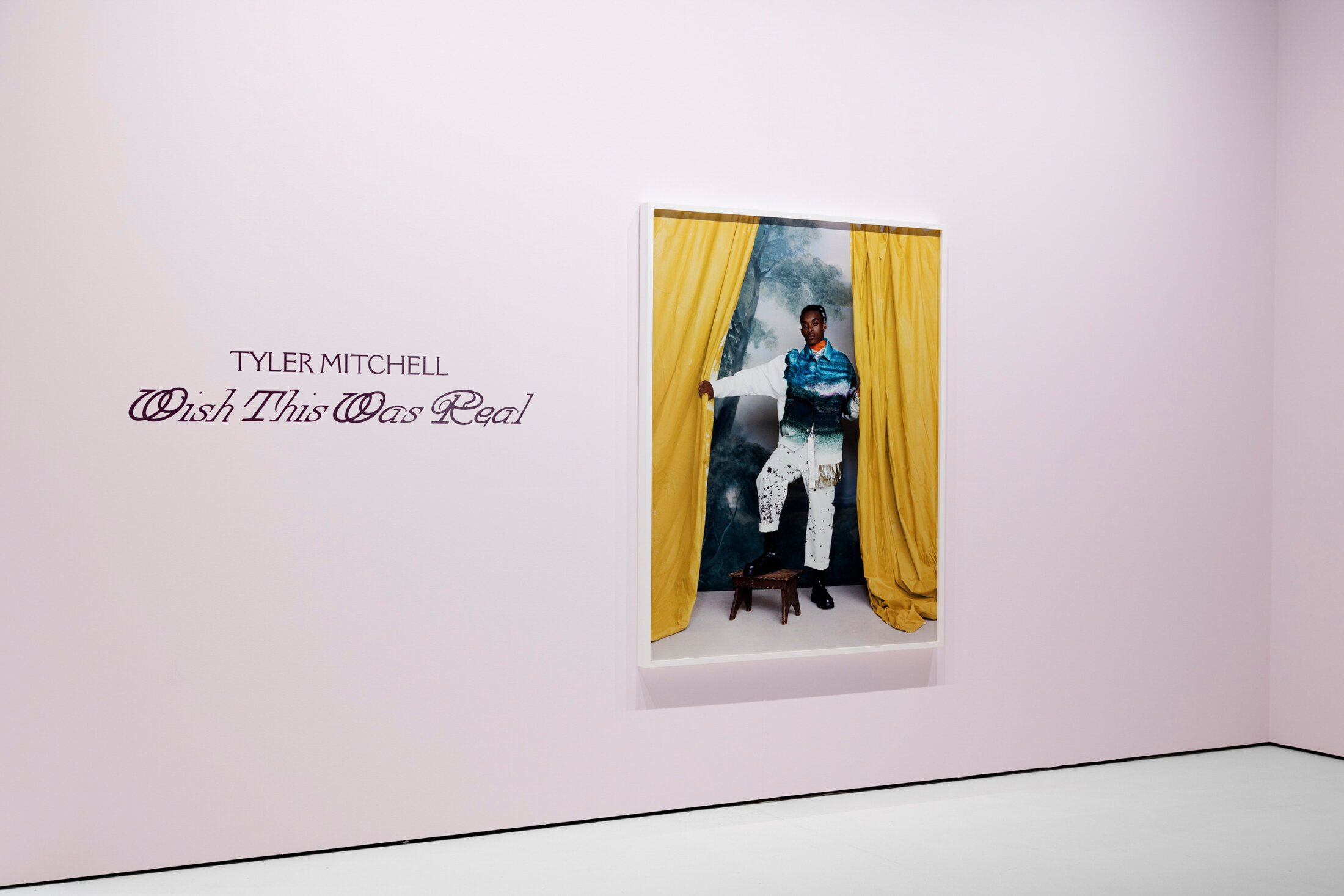

Agrandissement : Illustration 1

La photographie de Tyler Mitchell (né en 1995 à Atlanta, vit et travaille à Brooklyn, New York) procède d’une dialectique troublante entre l’artifice assumé et la sincérité revendiquée. L'exposition « Wish This Was Real »,présentée à Photo Élysée à Lausanne avant son escale parisienne à la Maison européenne de la photographie cet automne, révèle un artiste qui navigue avec une aisance déconcertante entre les codes de la mode commerciale et les aspirations d’un art photographique socialement conscient. Cette ambivalence, loin d’être un défaut, constitue peut-être la force majeure d’une œuvre qui interroge nos représentations contemporaines de la beauté, de la race et du rêve américain. Mitchell appartient à cette génération d’artistes nés dans les années quatre-vingt-dix qui ont grandi avec Instagram, pour qui l’image digitale n’est pas une révolution mais un état naturel du monde. Son entrée fracassante dans le monde de la photographie de mode en 2018, à l'âge de vingt-trois ans, en photographiant Beyoncé pour le Vogue américain – il devient le premier photographe noir à réaliser la couverture du célèbre magazine –, témoigne d’une capacité à saisir les codes du glamour tout en les subvertissant subtilement. Car si ses images semblent parfois lécher la surface lisse du magazine, elles portent en filigrane une charge politique indéniable.

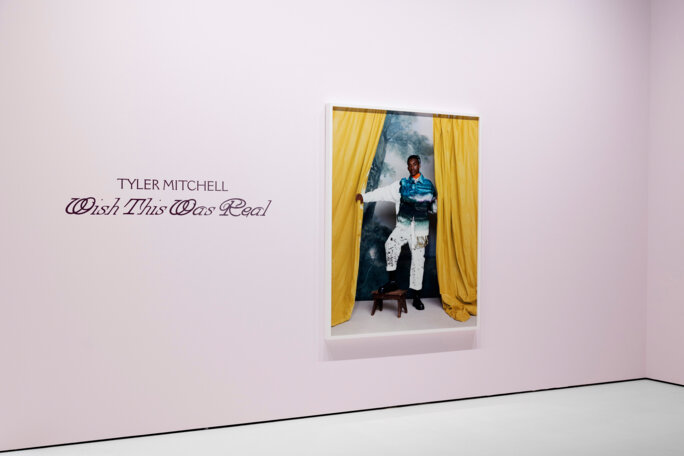

Agrandissement : Illustration 2

Une stratégie de l’embellissement

Structurée en quatre chapitres distincts – Lives/Liberties, Postcolonial/Pastoral, Family/Fraternity et Altars/Acres – qui articulent la complexité de l’œuvre du jeune artiste, l’exposition vaudoise révèle un corpus dans lequel la nostalgie opère comme un filtre esthétique autant qu’idéologique. Les paysages du Sud étasunien baignent dans une lumière dorée qui évoque à la fois la photographie de mode et l’imagerie des road movies. Mais cette beauté n’est jamais innocente chez Tyler Mitchell. Elle fonctionne comme un piège tendu au regard. Attirée par la séduction formelle, notre attention se trouve confrontée à des corps noirs magnifiés dans des espaces historiquement marqués par la ségrégation et la violence raciale. Cette stratégie de l’embellissement critique rappelle les pratiques de certains photographes des années soixante-dix qui utilisaient les codes de la publicité pour révéler les contradictions de la société de consommation. Mais Mitchell opère un déplacement significatif. Là où ses prédécesseurs critiquaient l’American Way of Life, lui semble vouloir le réinventer, le rendre accessible à ceux qui en furent historiquement exclus. Ses jeunes modèles noirs évoluent dans des décors idylliques – piscines turquoise, jardins luxuriants, intérieurs bourgeois – avec une spontanéité qui défie l’histoire de leur exclusion de ces espaces privilégiés. La dimension utopique de son travail transparaît dans cette capacité à créer des images de bonheur noir qui ne soient ni revendicatrices ni victimaires. Mitchell photographie ses sujets comme s’ils avaient toujours appartenu à ces univers de privilège, comme si l’égalité raciale était une évidence naturelle plutôt qu’une conquête politique. Cette approche, qui pourrait paraître naïve, révèle en fait une intelligence stratégique remarquable. En créant visuellement le monde qu’il souhaite voir advenir, l’artiste contribue à le rendre pensable, donc possible.

Agrandissement : Illustration 3

Couleurs saturées, composition léchée, post-production millimétrée. Techniquement, Tyler Mitchell maîtrise parfaitement les codes de l’image publicitaire contemporaine qu’il détourne vers une poésie du quotidien évoquant paradoxalement les maîtres de la photographie documentaire américaine. Ses portraits de jeunes gens du Sud ont la grâce désinvolte des images de Larry Clark ou Nan Goldin, débarrassées cependant de toute dimension tragique ou transgressive. C’est sans doute là que réside l’originalité la plus troublante de l’artiste, dans cette manière de parvenir à photographier la jeunesse noire américaine sans jamais convoquer les topiques attendus de la violence urbaine, de la précarité ou de la révolte. Cette esthétique du bonheur possible interroge nos habitudes spectatorielles. Habitués que nous sommes à consommer des images de la souffrance noire – qu’elle soit historique ou contemporaine –, nous nous trouvons désarmés face à ces représentations d’une félicité ordinaire et assumée. Mitchell nous place dans la position inconfortable de regardeurs dont les réflexes compassionnels se trouvent court-circuités par la simple évidence du bien-être représenté.

Agrandissement : Illustration 4

L'exposition permet de mesurer l’évolution de l’artiste depuis ses premiers travaux. Si ses images les plus récentes conservent cette signature lumineuse qui fait sa réputation, on y décèle une complexification narrative qui enrichit considérablement son propos. Les séries présentées révèlent un photographe capable de dépasser la séduction immédiate pour construire un véritable récit visuel sur l’identité noire américaine contemporaine. Cette montée en puissance narrative s’accompagne d’une réflexion plus aboutie sur les enjeux de représentation. Tyler Mitchell semble avoir conscience que ses images participent d’une bataille symbolique cruciale qui consiste à imposer de nouvelles représentations de la beauté et du bonheur noir dans l’imaginaire collectif occidental. En ce sens, son travail s’inscrit dans la lignée d’artistes comme Lorna Simpson ou Carrie Mae Weems, mais avec une approche générationnelle qui privilégie la célébration sur la dénonciation. Le risque de cette esthétique de l’enchantement réside évidemment dans sa possible récupération commerciale. Les images de Tyler Mitchell circulent déjà largement dans les campagnes publicitaires et les magazines de mode, où leur charge subversive se trouve édulcorée. L’artiste semble cependant avoir intégré cette donnée, multipliant les contextes de monstration pour préserver la complexité de son propos. L’exposition muséale permet ainsi de restituer à ses images une densité critique que leur circulation médiatique tend à affaiblir.

Agrandissement : Illustration 5

Entre l’intime et le collectif, l’histoire et l’utopie

Dans « Lives/Liberties », Mitchell explore l’autodétermination à travers des portraits intimes, souvent empreints d’une douceur subversive. Les sujets, photographiés dans des poses naturelles, semblent défier les stéréotypes en revendiquant une présence pleine et entière, à l’instar de « Untitled (Sisters on the Block) »(2021), où des jeunes filles noires, saisies dans un moment de complicité, incarnent une joie quotidienne qui contraste avec les récits souvent doloristes associés à l’expérience noire. Cette section, ancrée dans une esthétique de l’ordinaire, rappelle le travail de Carrie Mae Weems, dont Mitchell revendique l’influence, tout en s’en démarquant par une approche plus onirique. « Postcolonial/Pastoral » est peut-être le chapitre le plus troublant. Tyler Mitchell revisite ici le trope du paysage bucolique, souvent réservé dans l’imaginaire occidental à une élite blanche, pour y insérer des corps noirs. « Untitled (Blue Laundry Line) » (2019) ou « Albany, Georgia » (2021) dépeignent des scènes pastorales dans lesquelles la quiétude des champs et des ciels azurés se heurte à la mémoire des violences historiques du Sud des États-Unis. Ce contraste, loin d’être gratuit, interroge la possibilité d’un paradis accessible à tous, tout en rappelant les cicatrices de l’esclavage et de la ségrégation. En convoquant cette tension, Mitchell fait de la photographie un outil de réécriture du paysage, à la fois poétique et politique. « Family/Fraternity » met en lumière les liens familiaux et communautaires, avec une tendresse qui évite le pathos. Les œuvres, à l’image de « Curtain Call » (2018), capturent des instants de connexion humaine où la fraternité devient un acte de résistance face à l’isolement imposé par les structures sociales. Enfin, « Altars/Acres » élève le discours vers une dimension presque spirituelle, avec des installations textiles et des tirages sur miroirs qui transforment les images en objets de contemplation, comme des autels modernes dédiés à la mémoire collective.

Agrandissement : Illustration 6

Finalement, « Wish This Was Real » révèle un artiste singulier qui parvient à concilier exigence esthétique et engagement politique sans sacrifier l’une à l’autre. Tyler Mitchell invente une forme de photographie post-militante qui mise sur la force performative des images plutôt que sur leur capacité dénonciatrice. En créant visuellement le monde qu’il souhaite voir advenir, il participe à sa réalisation effective. Une stratégie d’autant plus efficace qu’elle opère par séduction plutôt que par culpabilisation, touchant ainsi des publics habituellement imperméables aux discours militants traditionnels. Cette exposition confirme l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes qui refusent les assignations identitaires tout en assumant leur héritage culturel. Tyler Mitchell photographie la blackness comme une évidence joyeuse plutôt que comme un fardeau historique, ouvrant ainsi de nouveaux territoires à l’art photographique contemporain.

Agrandissement : Illustration 7

« TYLER MITCHELL. WISH THIS WAS REAL » - Commissariat : Brendan Embser et Sophia Greiff. Chargée d'exposition : Hannah Pröbsting avec la collaboration de Sarah Bourget. Adaptation scénographique : Tyler Mitchell Studio et Yannick Luthy. L’exposition est produite par la C/O Berlin Foundation.

Jusqu'au 17 août 2025. Du mercredi au lundi, de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 20h.

Photo Élysée

Place de la Gare, 17

CH - 1003 Lausanne

Agrandissement : Illustration 8