Agrandissement : Illustration 1

Du caractère résolument narratif des peintures pariétales du Paléolithique aux peintures et reliefs égyptiens, des chapiteaux romans aux tableaux de Jérôme Bosch, à la voûte de la Chapelle Sixtine peinte par Michel-Ange, raconter par l’image est un exercice qui traverse toute l’histoire de l’art. Jusqu’au milieu du XIXème siècle, la narration est un élément central de la création plastique. Par la suite, les Impressionnistes, puis les premières compositions abstraites de Wassily Kandisky et les ready-made de Marcel Duchamp se débarrassent du narratif. Cette disparition est contemporaine de l’invention des fondements de la bande dessinée, qui récupère à son compte la fonction narrative délaissée par le champ pictural[1]. Cette fonction n’a cependant pas entièrement disparue de la création plastique, cantonnée aux marges du monde de l’art contemporain. Dans les dessins d’enfants, chez les peintres de rue en Afrique subsaharienne et à Haïti ou dans l’Art Brut et l’art Outsider, la fonction du récit est omniprésente. Les artistes de l’Art Brut, éloignés de toute culture artistique, se réapproprient les dispositifs et modes de narration, faisant preuve d’une grande invention dans les cadrages notamment.

Agrandissement : Illustration 2

Première exposition menée sur la question de la narration dans les œuvres d’Art Brut, « Art Brut et Bande dessinée », qui vient de s’achever à la Collection de l’Art Brut à Lausanne, a pour ambition de souligner les liens entre écriture et images dans les pièces d’Art Brut. Elle réunit un corpus d’environ trois-cents œuvres graphiques réalisées par une trentaine d’artistes qu’Erwin Dejasse[2], commissaire de la manifestation, a à la fois puisé dans le fonds du musée – un tiers – et emprunté dans diverses collections et institutions d’Europe, d’Asie et des Etats-Unis. Pour compléter cet ensemble historique, il s’est rendu dans des ateliers apportant un cadre favorable à la création artistique à des personnes souffrant de troubles ou atteintes d’handicaps mentaux. L’exposition dévoile ainsi plusieurs œuvres inédites qui sont autant d’entrées dans des univers singuliers, uniques.

Agrandissement : Illustration 3

L’Art Brut, « corpus hors-champ de la bande dessinée »

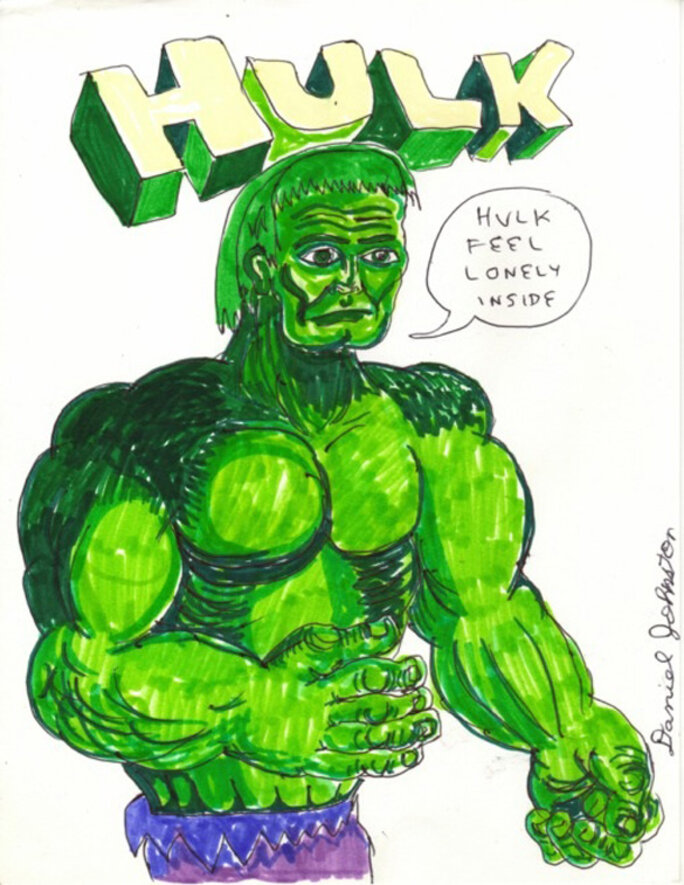

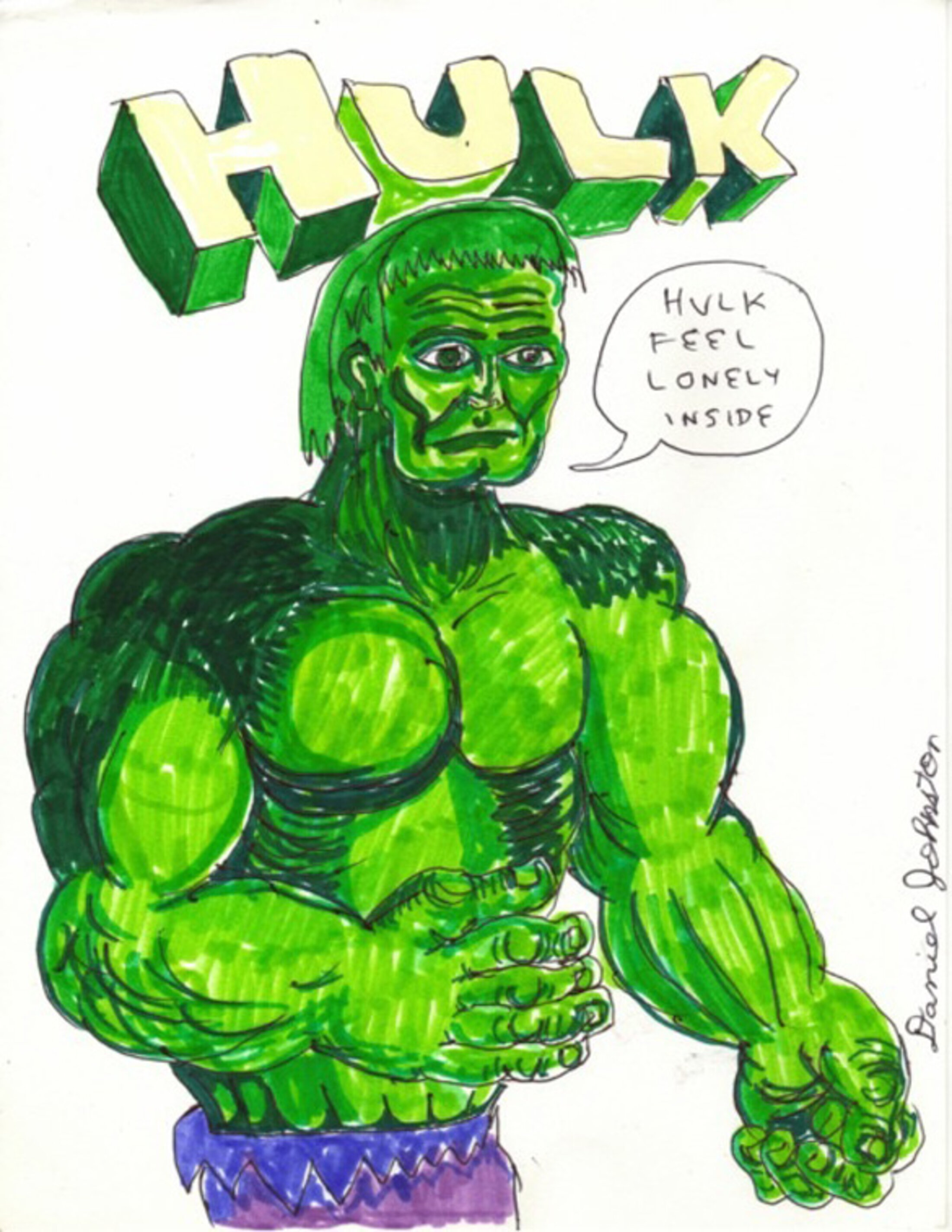

Le dessinateur, éditeur, maquettiste et traducteur de bandes dessinées, Jean-Christophe Menu, affirme dans sa thèse de doctorat, « La bande dessinée et son double[3] », l’existence d’un « corpus hors-champ de la bande dessinée » qui dépasse de loin son territoire traditionnel, mettant en exergue l’intérêt croissant des auteurs issus de structures éditoriales alternatives pour les œuvres d’Art Brut et outsider, à l’image d’Olivier Josso Hamel, figure majeure de la bande dessinée alternative, quand il précise : « Je ne plaisante pas [...] lorsque je dis être soufflé par le dessin d’enfant, l’Art dit Brut, singulier, ou tout tracé élémentaire jeté avec force, conviction et spontanéité[4] ». Des créations évoquant la solitude de l’auteur d’Art Brut ne se souciant guère des goûts d’un public auquel il ne s’est jamais adressé, à celles souvent associées aux super héros les plus populaires d’une culture de masse qui les décline sur différents supports presque à l’infini, tout semble opposer l’Art Brut et la bande dessinée. Et pourtant, de nombreux liens les unissent, à commencer par les figures iconiques, de Captain America à Tintin, que les artistes remodèlent pour mieux les intégrer à leur imaginaire. Entre autres caractéristiques communes, cette capacité gardée intacte des images à produire des récits, la grande diversité de signes et de codes, ainsi que le fait que les deux expressions réunissent le lisible – le dessin – et le visible – le texte.

Agrandissement : Illustration 4

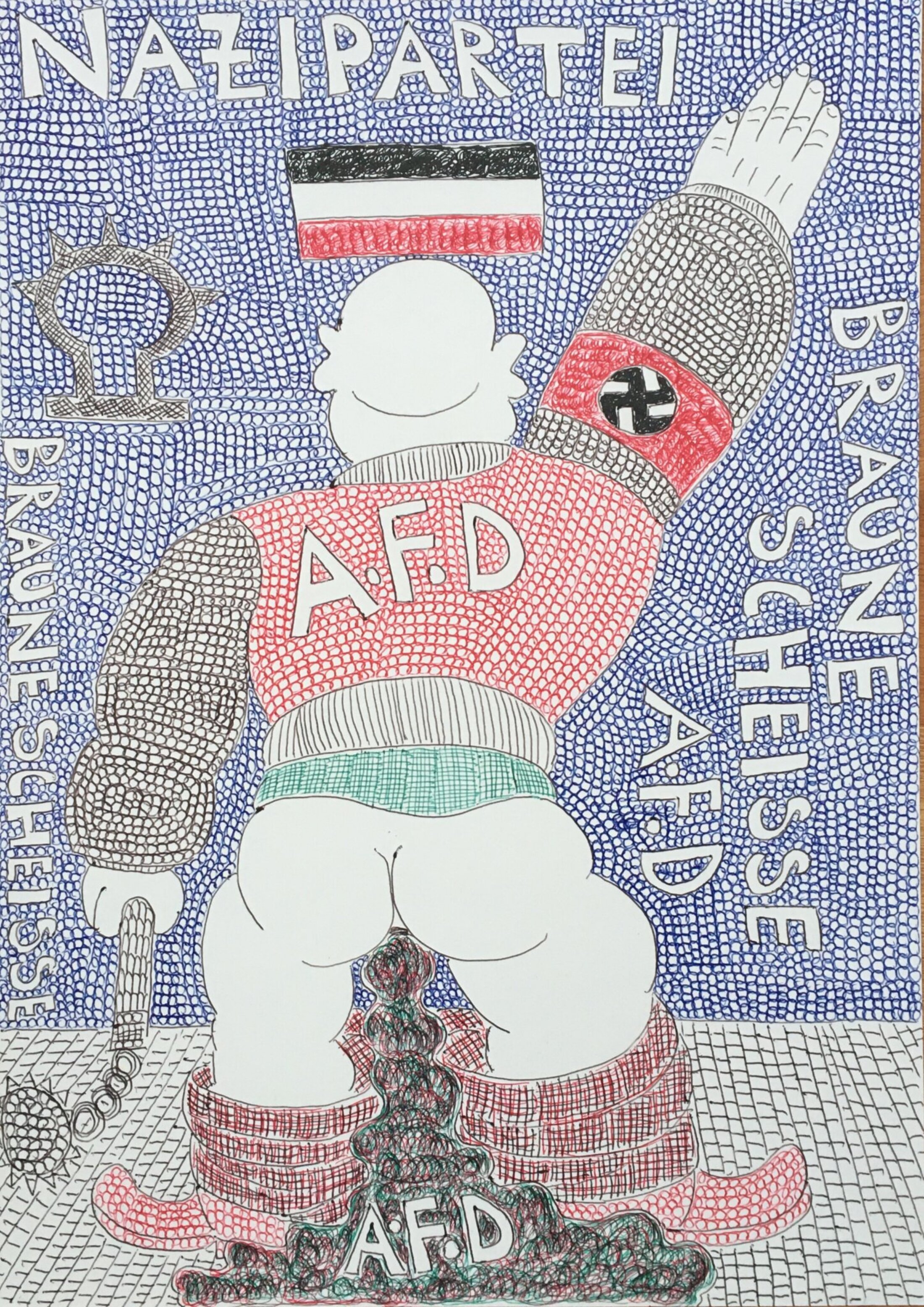

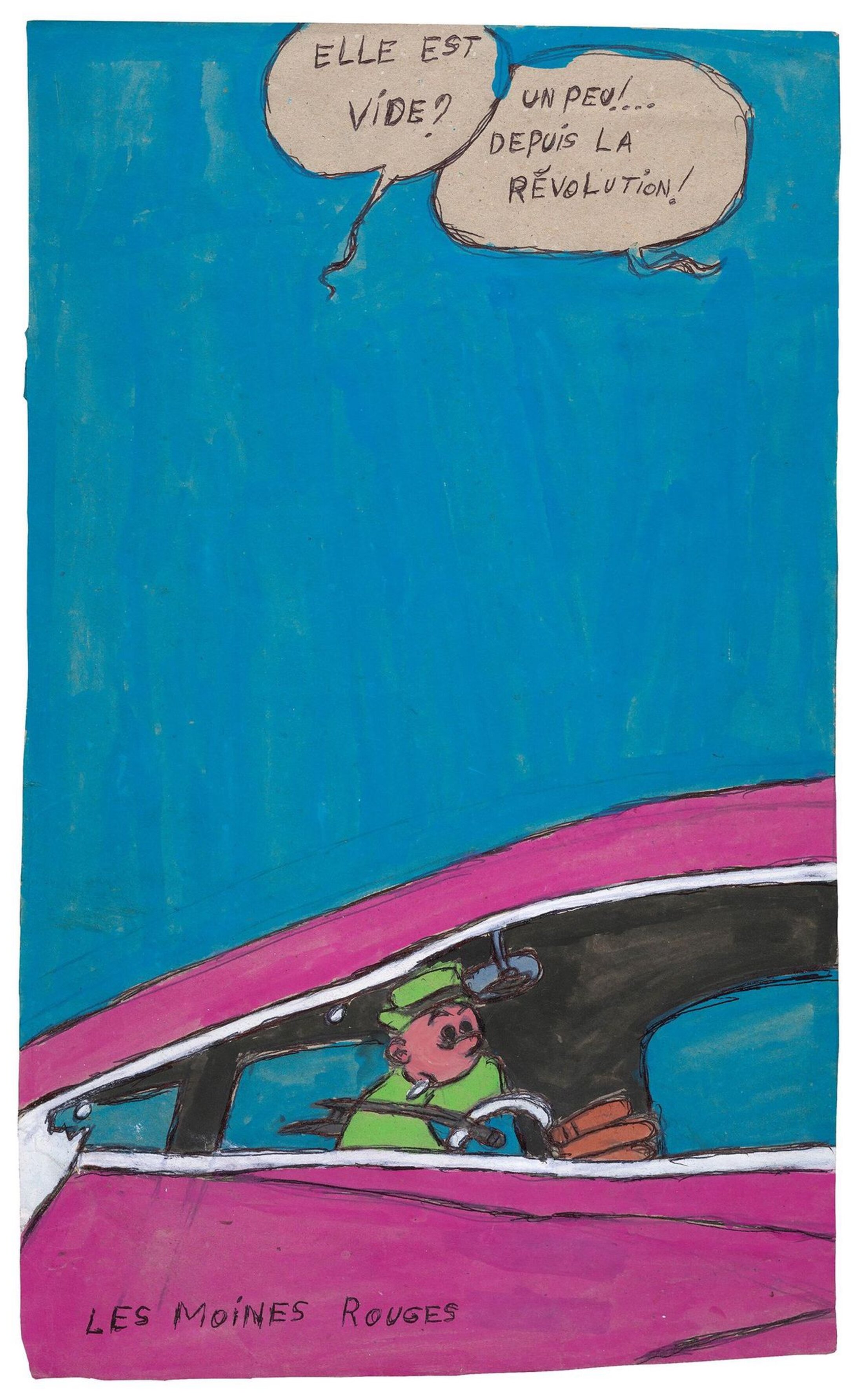

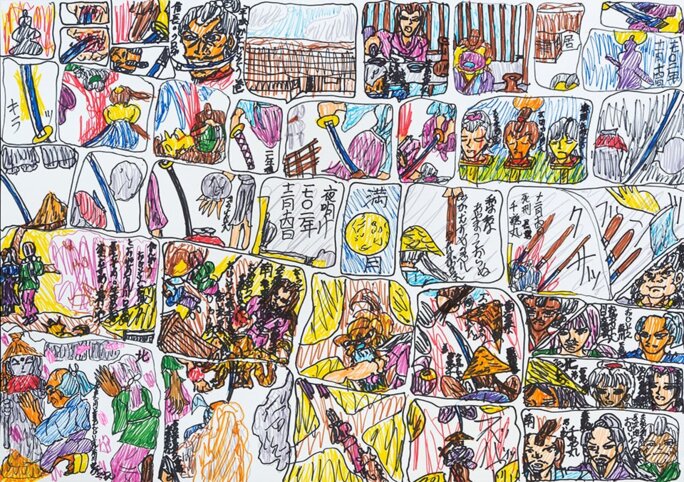

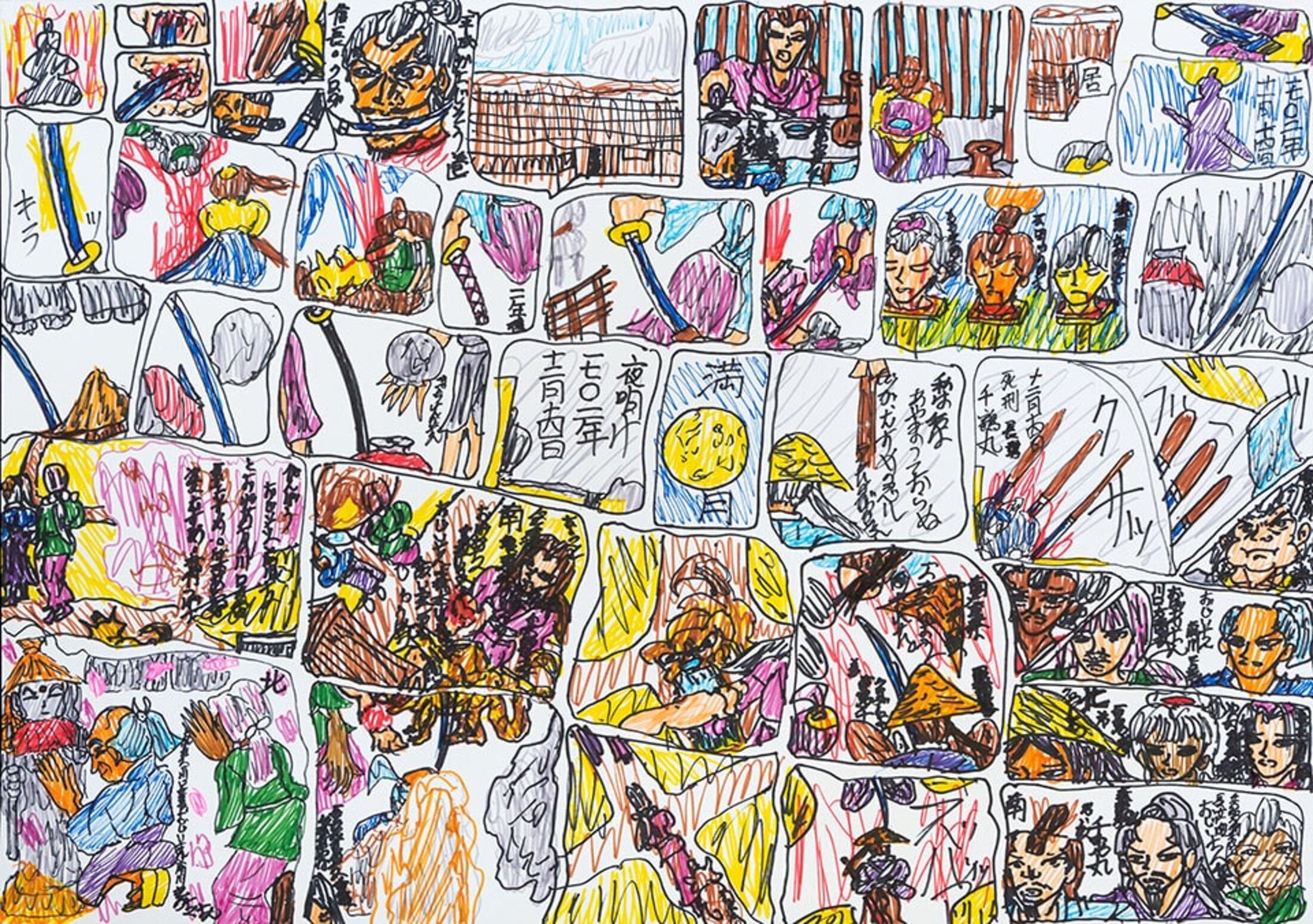

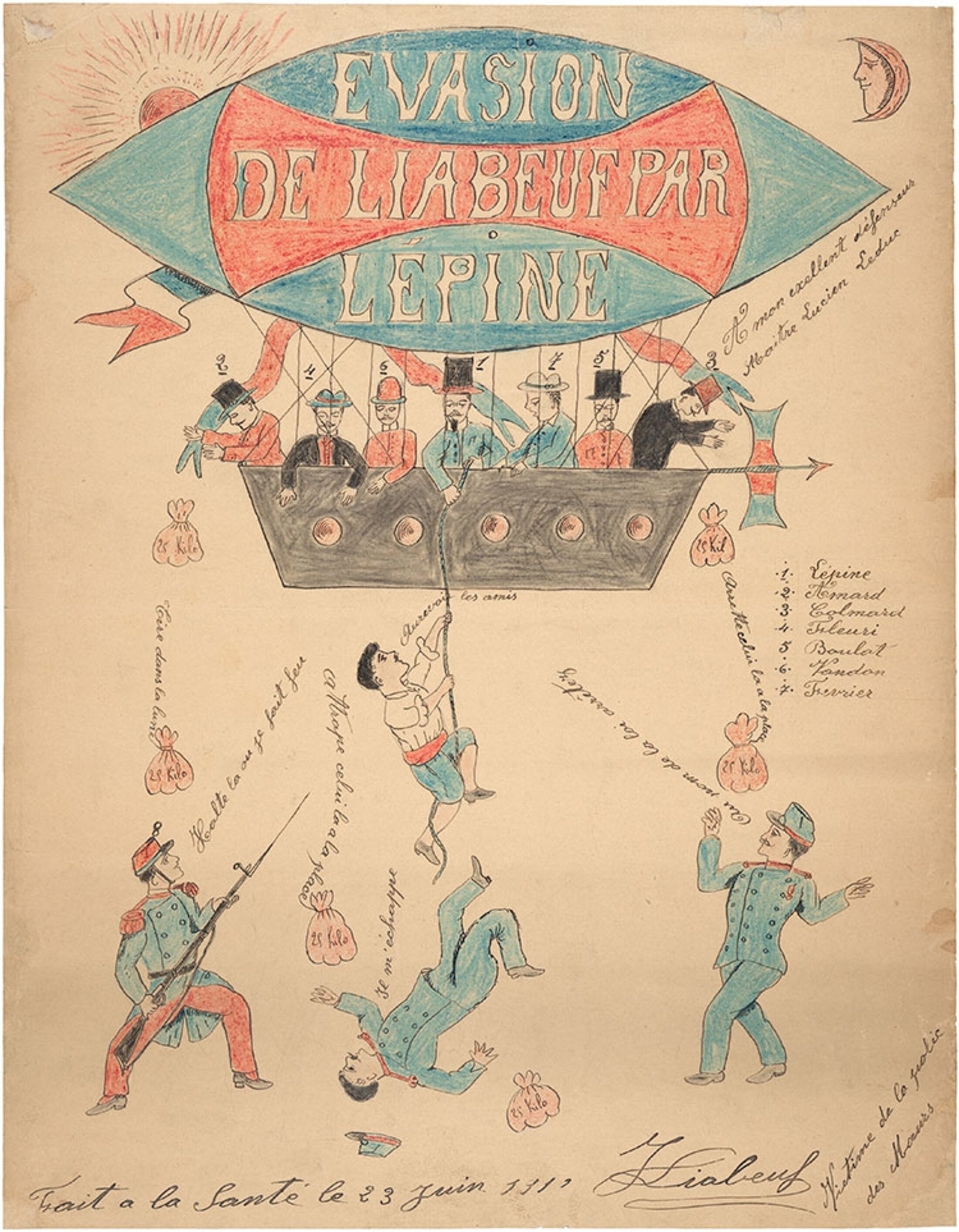

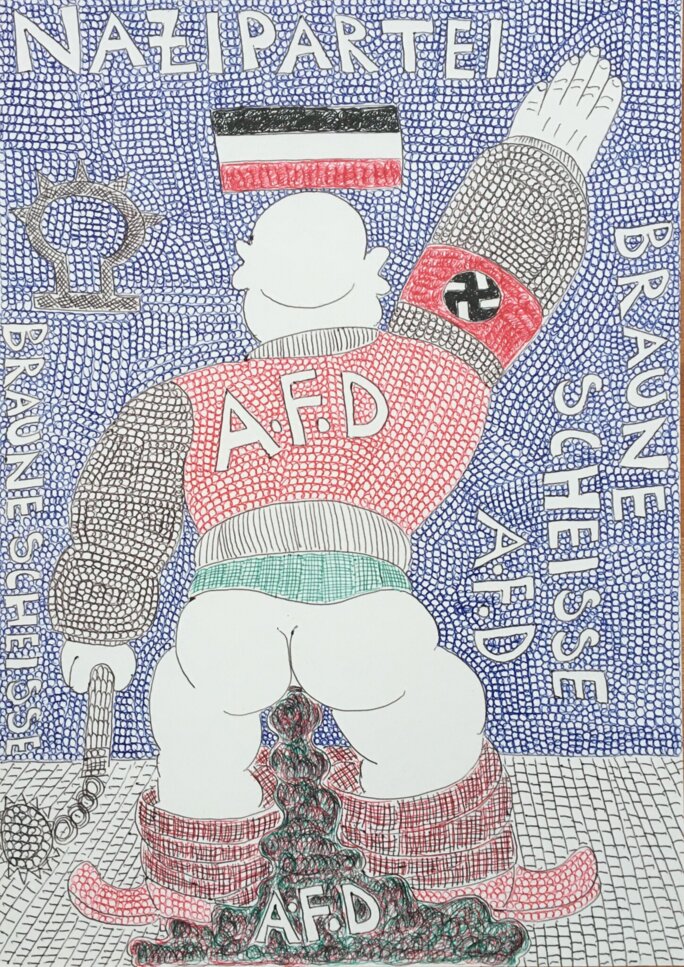

Du conte illustré par « Les aventures de Miho san » de Tomoyuki Hirano qui s’inspire de « Alice au pays des merveilles », à l’épopée guerrière avec les mangas de samouraï de Katsutoshi Kuroda, de l’autobiographie intime chez Pascal Leyder au récit historique chez Andreas Maus ou chez le Belge Jim Kaliski dont les œuvres sont hantées par la mémoire de la Shoah, de la chronique judiciaire à travers les planches à l’encre et au crayon de couleur de Jean-Jacques Liabeuf, datant de 1910, au drame inspiré de l’actualité avec les pérégrinations d’une femme prise dans l’enfer du jihad en Syrie imaginées par Clemens Wild, l’exposition accuse un spectre très large de récits.

Agrandissement : Illustration 5

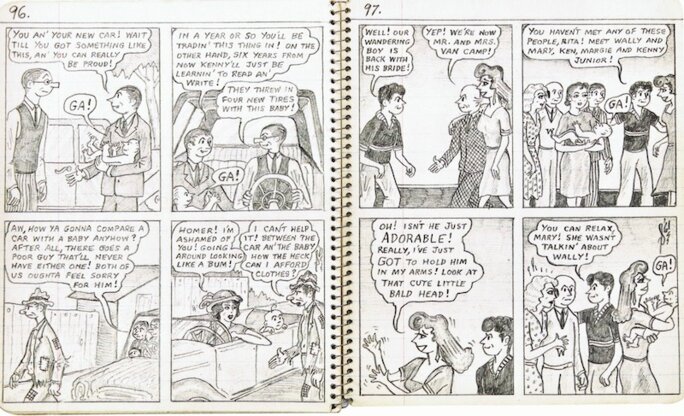

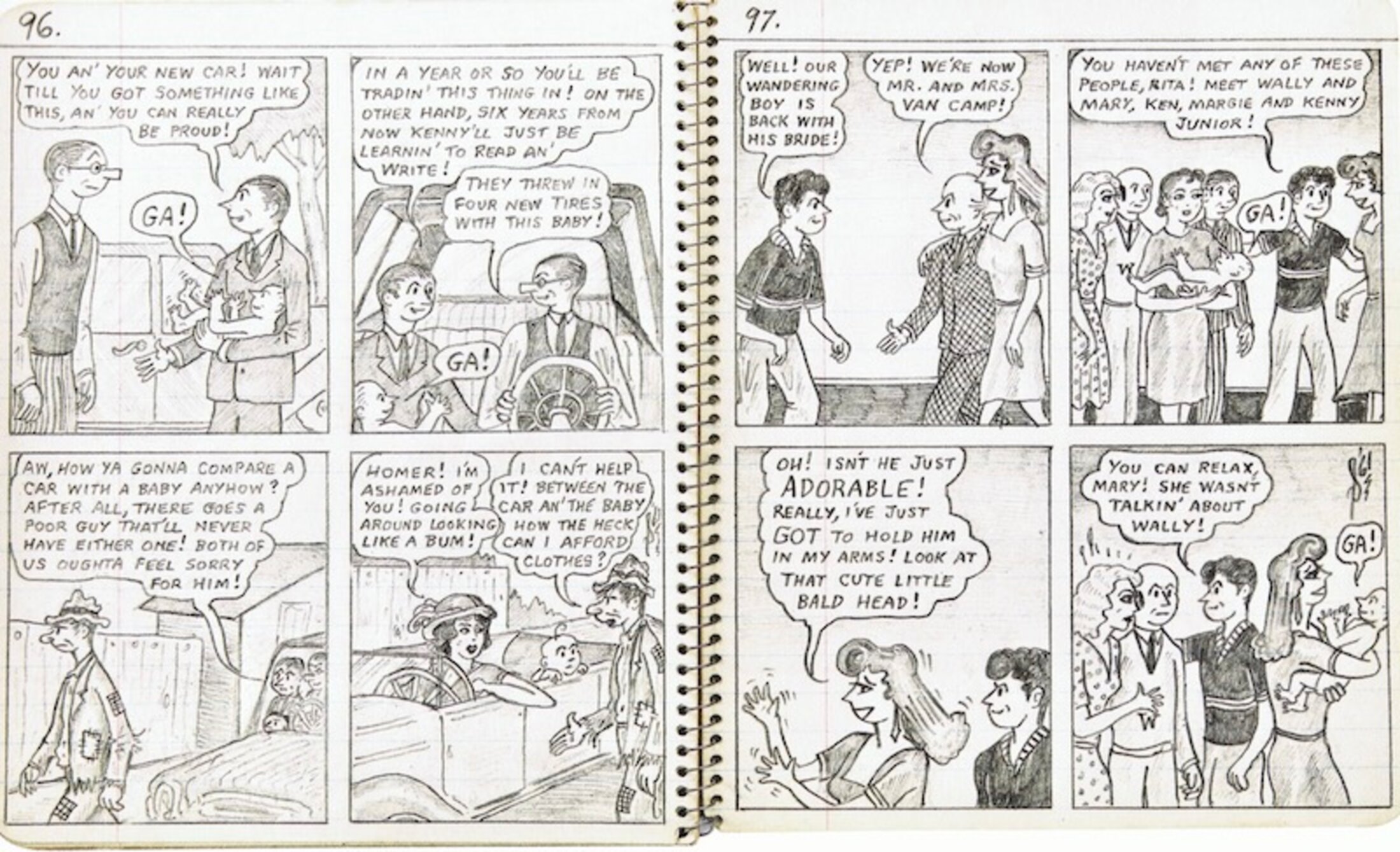

Les œuvres présentées témoignent d’une pluralité de codes dont certains relèvent d’une influence directe de la bande dessinée, sans toutefois se contenter d’en reprendre les dispositifs mais en s’imprégnant en plus de ses légendes et de son imagerie : Alfons Frenkl, dont ne subsiste de son existence qu’une dizaine de dessins de très petit format datés de 1906, s’inspirait de la revue satyrique allemande « Fliegende Blätter » quand Henry Darger était influencé par les comic strips publiés dans les quotidiens qu’il conservait de manière compulsive, les Vivian Girls étant une reprise de « Little Annie Rooney ».

Agrandissement : Illustration 6

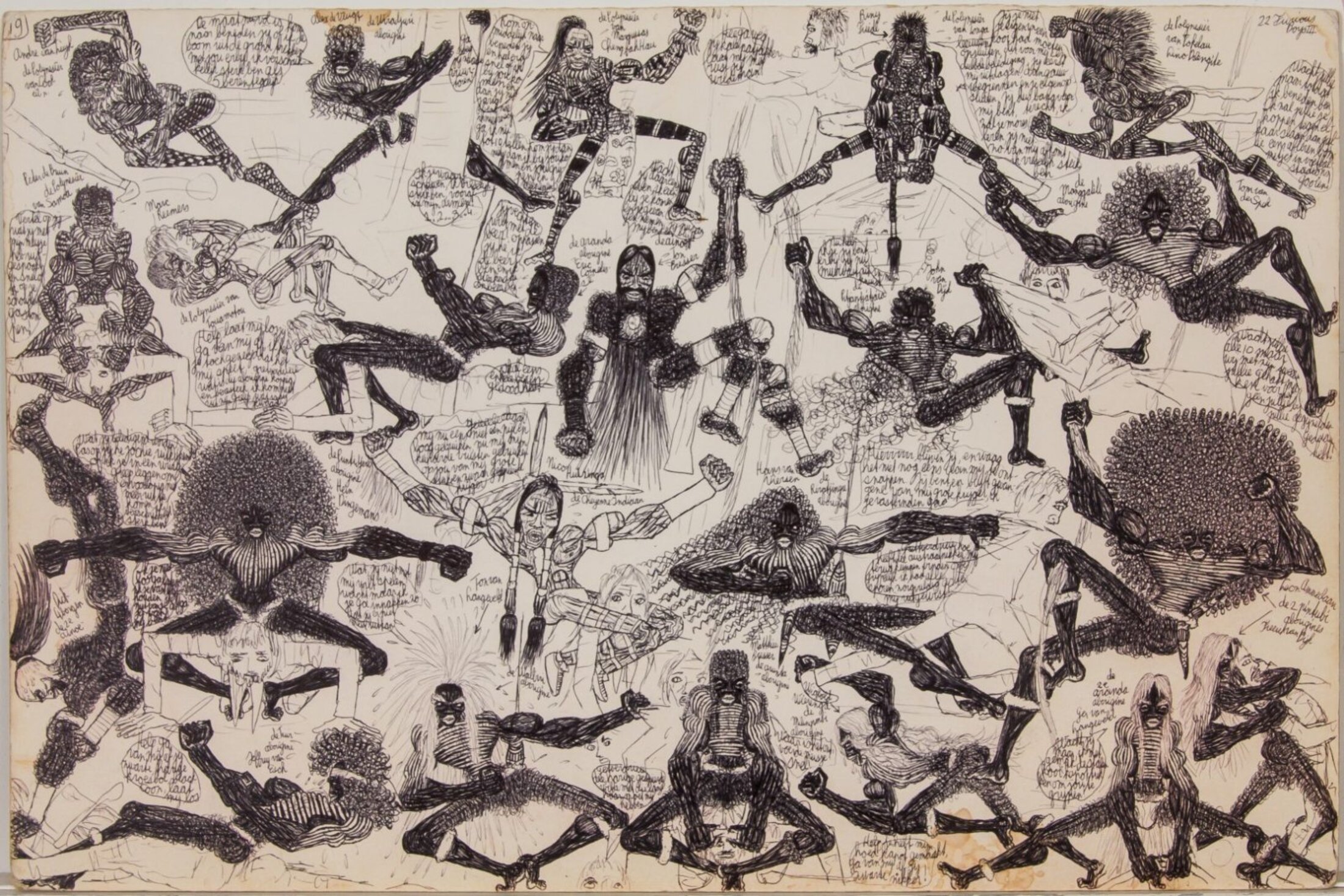

Hein Dingemans trouve l’inspiration dans les scènes de bagarre dans « Tarzan », « Bob et Bobette » et « Astérix et Obélix » découvertes pendant l’enfance. Avec ses dreadlocks et ses tatouages tribaux, l’artiste néerlandais ressemble aux personnages qu’il représente : des guitaristes de Heavy Métal ou des aborigènes d’Australie dotés d’un sexe démesuré en érection, ses créations exaltant la représentation des anatomies. La coprésence du texte et de l’image, les récitatifs, les bulles qu’elles soient de pensée ou de dialogue, proviennent directement des codes de la bande dessinée. Daniel Johnston, quant à lui, se réapproprie les super héros de Marvel en les intégrant à sa mythologie personnelle.

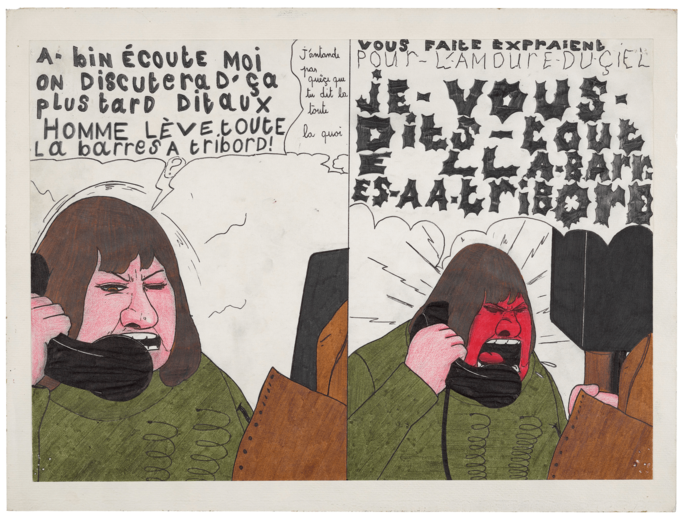

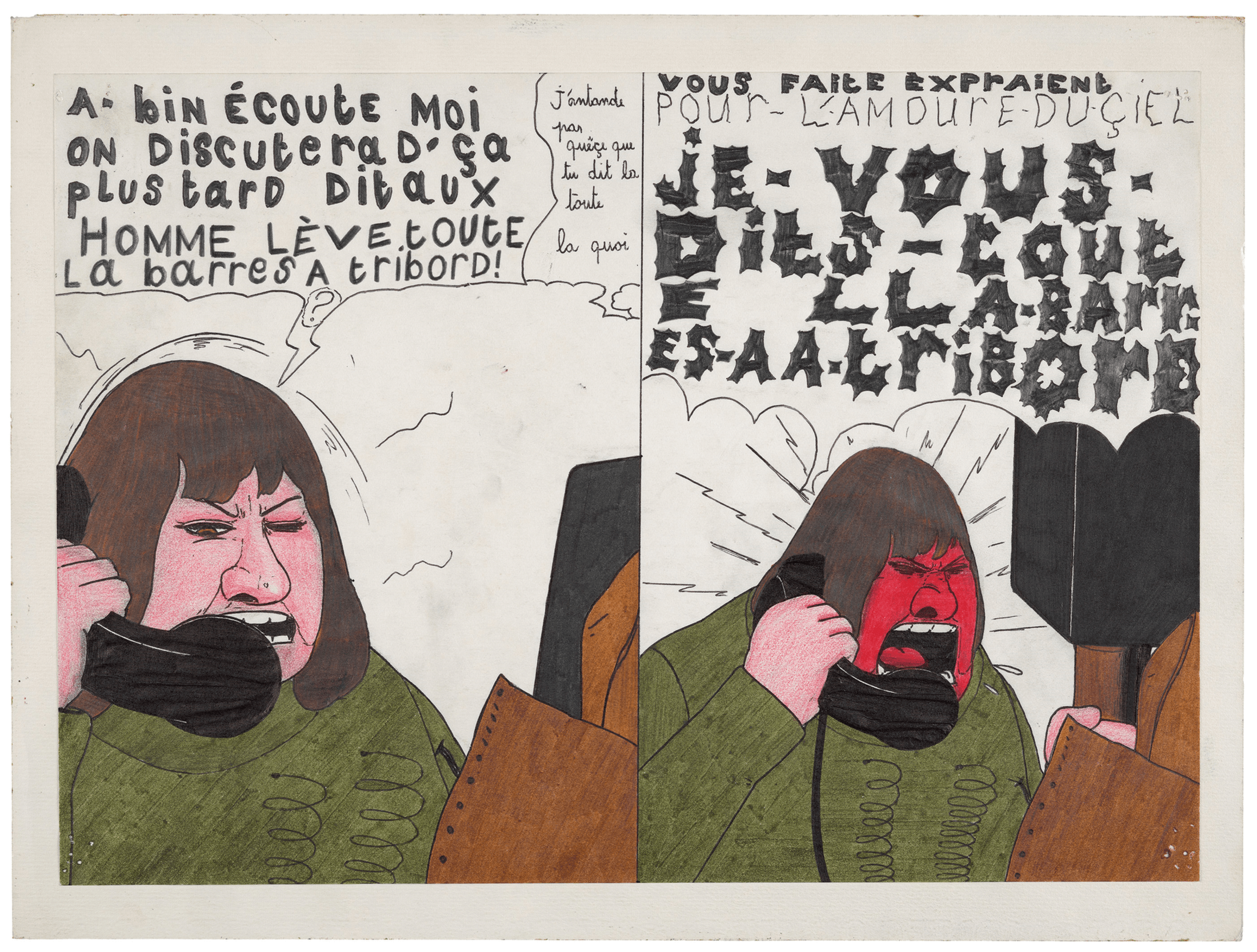

Agrandissement : Illustration 7

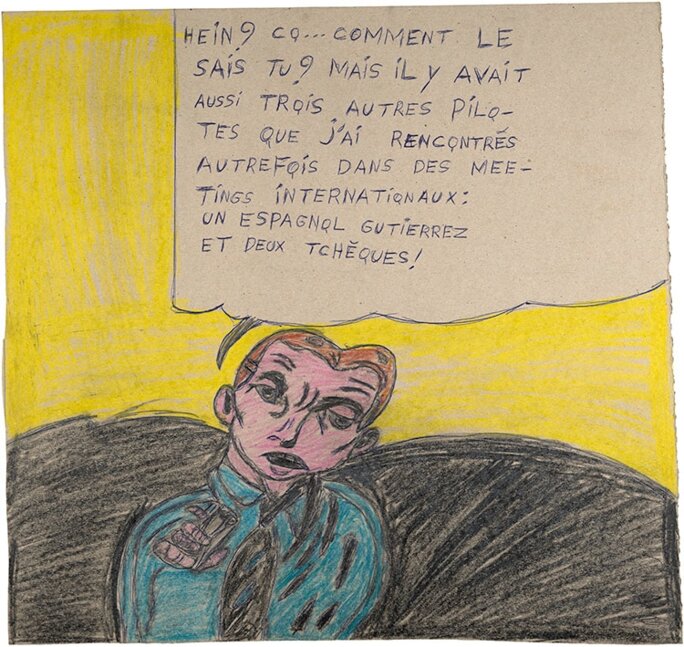

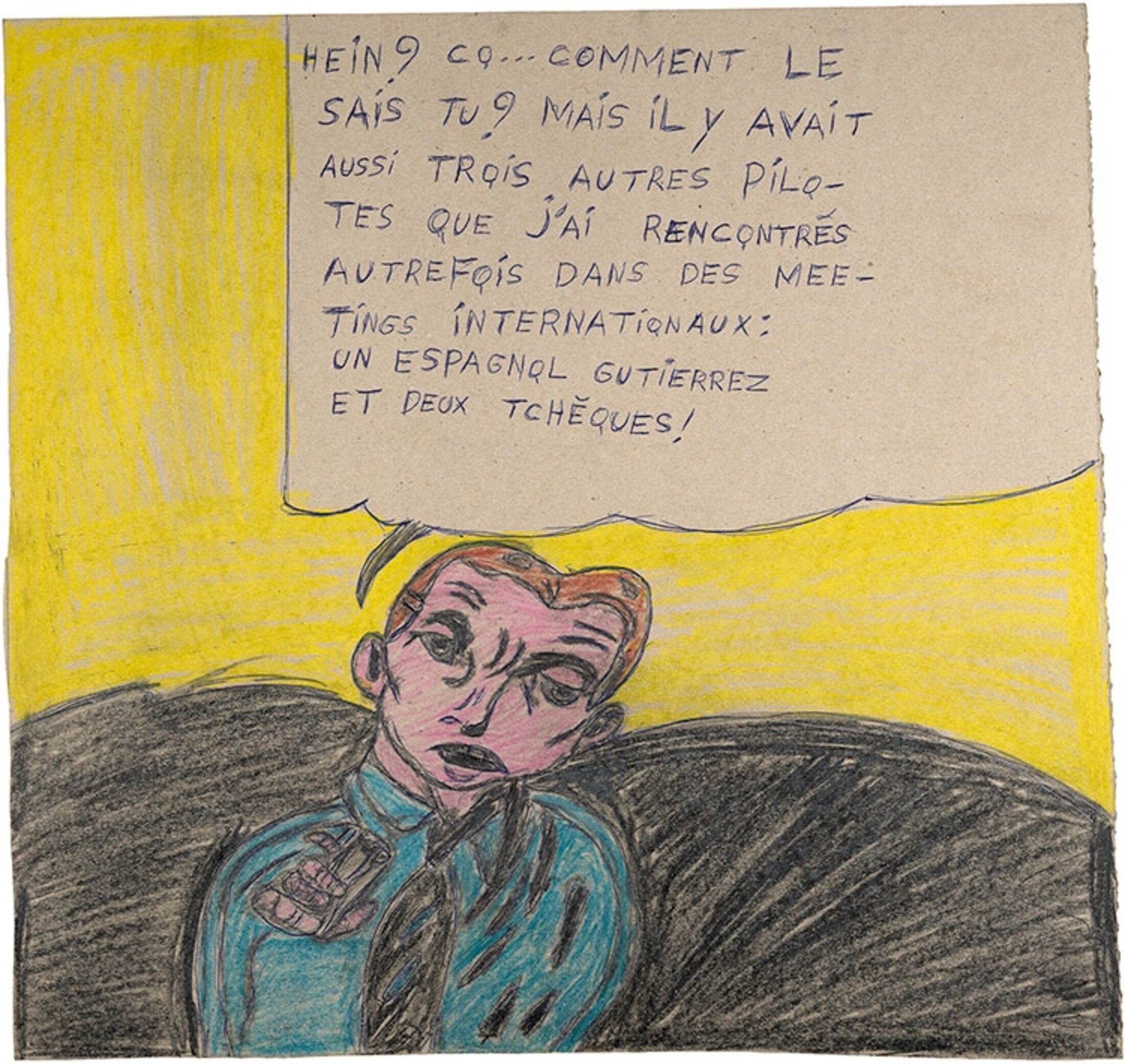

Jean Leclercq s’approprie en l’agrandissant le contenu des vignettes en provenance des bandes dessinées les plus diverses, les arrachant à leur contexte narratif d’origine pour produire des images dans lesquelles le sens de la phrase prononcée par les personnages engendre un sentiment d’étrangeté renforcé par les déformations subies par les héros. Il ne se soucie guère de l’étiquette populaire qui colle à la bande dessinée. « Longtemps vue comme une expression intrinsèquement enfantine, elle conservera, toujours selon Jean-Christophe Menu, une ‘part d'enfance’ qui lui est inhérente, y compris lorsqu'elle s'adresse aux adultes[5] » écrit Erwin Dejasse dans le catalogue de l’exposition, poursuivant : « Dans le grand concert des arts, la bande dessinée, par son apparente ingénuité, détient un pouvoir de subversion sans égal ».

Agrandissement : Illustration 8

Les œuvres d’Art Brut présentées dans l’exposition prouvent une nouvelle fois « leur capacité à se jouer des conventions, ici celles propres à la bande dessinée, en réinterprétant ce genre en toute liberté, tout comme le font les artistes de la bande dessinée alternative mais, eux, dans une volonté délibérée de casser les codes et les règles de ce mode d'expression artistique[6] » écrit Sarah Lombardi, directrice de l’institution, dans la préface du catalogue de l’exposition, fruit d’une collaboration avec les éditions genevoises Atrabile, spécialisées depuis 2007 dans la bande dessinée alternative. Cette dernière expression, à l’instar de l’Art Brut, « affranchi de tout compromission sociale, indifférent aux applaudissements des initiés[7] » selon Jean Dubuffet, relève de champs de création dissidente.

Agrandissement : Illustration 9

[1] Erwin Dejasse, « Bande dessinée, Art Brut et dissidence », neuvièmeart 2.0, janvier 2010. http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article39 consulté le 25 janvier 2023.

[2] Chercheur à l’Université libre de Bruxelles, historien de l’art, chargé de la recherche FNRS, maître de cconférence l'Université de Liège et professeur à l'école supérieure d'art Saint-Luc à Bruxelles, il a accompli, en tant que chercheur invité, des missions de recherche à l'université de Lausanne (UniL), au Nichibunken – International Center for Japonese Studies à Kyoto et à l'Université de Buenos Aires (UBA). Dans le cadre d'une bourse octroyée par le fonds national de la recherche scientifique belge, il mène actuellement un projet de recherche intitulé « Art Brut Outsider Art et la bande dessinée alternative : influences et dialogues artistiques entre deux champs de création dissidente ». En 2008, il cofonde le groupe de recherche sur la bande dessinée « Acme ».

[3] Jean-Christophe Menu, La bande dessinée et son Double. Langage et marges de la bande dessinée : perspectives pratiques, théorique et éditoriales. Paris : L’Association, 201&.

[4] Cité dans Benoît Crucifix, Entre deux traits. Entretien avec Olivier Josso-Hamel, non publié, 2015. Reproduit dans Erwin Dejasse, « Art brut et bande dessinée alternative : sympathies réciproques », Etudes francophones, vol. 32, Printemps 2020, « Bande dessinée et intermédialité », University of Louisiana at Lafayette Press, p. 94.

[5] Erwin Dejasse, « Apologie du cadre », in Erwin Dejasse et Sarah Lombardi (dir.), Art Brut et bande dessinée, Genève/ Lausanne, Atrabile, Collection de l’Art Brut, 2022, p. 22.

[6] Sarah Lombardi, « Préface », in Erwin Dejasse et Sarah Lombardi (dir.), op. cit.

[7] Michel Thévoz, « Art brut », Emmanuel de Waresquiel, Le Siècle rebelle, dictionnaire de la contestation au XXe siècle, Paris, Larousse, p. 50-51.

ART BRUT ET BANDE DESSINÉE. Commissariat : Erwin Dejasse, Université libre de Bruxelles

Du mardi au dimanche, de 11h à 18h - Jusqu'au 26 février 2023.

Collection de l'Art Brut

Avenue des Bergères, 11

CH - 1004 LAUSANNE

Agrandissement : Illustration 10