Agrandissement : Illustration 1

ll y a près d'un an et demi, les parisiens découvraient le travail du peintre afro-américain Kehinde Wiley à la faveur de sa première exposition organisée dans une institution française. Celle-ci réunissait une dizaine d'œuvres monumentales au Petit Palais Musée des beaux-arts de la ville de Paris. La manifestation intitulée "Lamentation", rassemblait quatre immenses peintures accompagnant six vitraux présentés sur les larges cimaises composant les faces extérieurs d’une structure hexagonale fermée. Son installation au milieu de la Galerie des Grands Formats, autorisait la confrontation avec les grandes œuvres religieuses classiques issues des collections permanentes de l’institution. Fidèle à son travail, l'artiste y mêle histoire de l'art et cultures populaires et urbaines pour donner une visibilité à ceux qui traditionnellement en sont dépourvus, étant exclus des représentations réservées aux classes dominantes. L'artiste compose une œuvre qui s'inscrit indubitablement dans la tradition historique du portrait peint, s'appropriant la rhétorique visuelle du héros, du dominant mais aussi ici du sacré pour représenter dignement la communauté afro-américaine dans son contexte urbain. Cinq des six vitraux présentés à Paris sont actuellement exposés au Palais des Beaux-arts de Bruxelles, désormais nommé Bozar, dans une exposition répondant au titre éclairant de "Lit".

Né à Los Angeles il y a quarante et un ans d'un père nigérian et d'une mère afro-américaine, Kehinde Wiley s'impose aujourd'hui comme l'un des peintres américains les plus importants de sa génération, réalisant début 2018 un époustouflant portrait officiel de l'ex-président Barak Obama représenté assis dans une nature luxuriante désormais si caractéristique de ses œuvres qu'elle en vaut presque signature. Auparavant, en 2014, alors qu'il n'a que trente-sept ans, le Brooklyn Museum lui consacre une première rétrospective. L’exposition, répondant au titre annonciateur de « Kehinde Wiley : A New Republic », parcourt ensuite les Etats-Unis, faisant escale notamment au Texas et en Virginie. Formé au San Francisco Art Institute, il s'installe à New York - plus précisément Brooklyn - après avoir obtenu son Master of fine art à l'université de Yale. Artiste militant il s'est fait connaitre en reprenant les grandes œuvres iconiques de la peinture classique de Rubens à David ou Ingres, ou en s’inspirant des thèmes qu’elle aborde, auxquelles il substitue aux figures représentées, empereur, reines, comtes ou baronnes, dominants d'un monde qui à l'époque n'était qu'occidental, celles d'afro-américains croisés dans la rue afin de rendre visible une communauté qui soixante ans après le début des luttes pour les droits civiques se voit largement maintenue à la marge de la société américaine.

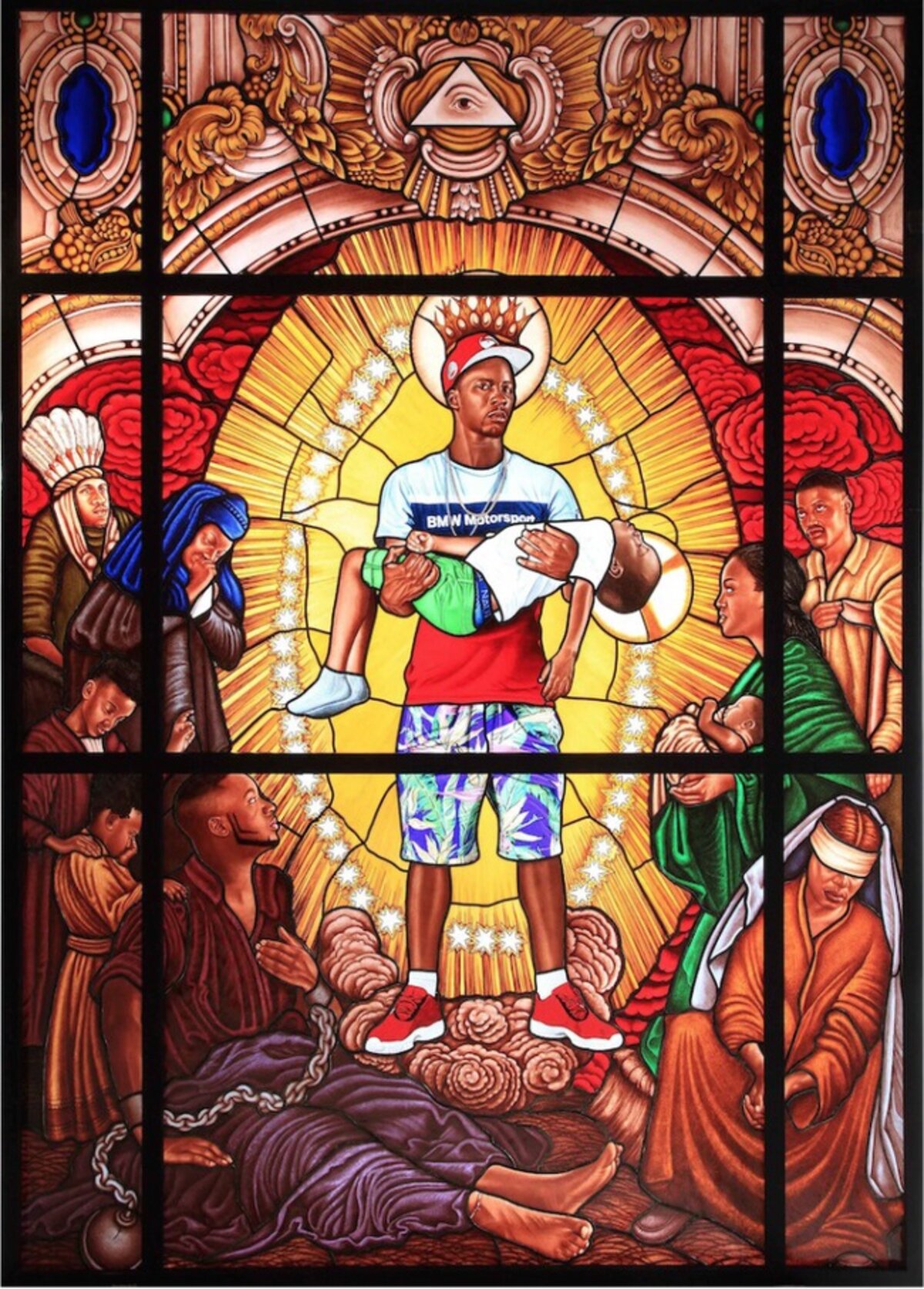

Etre éclairé

Lorsque l'on pénètre dans la salle qui accueille les vitraux de la série "Lit" au Palais des Beaux-arts de Bruxelles, on est saisi par la solennité des figures monumentales qui y sont représentées et en même temps troublé par le renversement stylistique volontairement subversif qui s'opère lorsque les sujets urbains se juxtaposent aux représentations sacrées. Car si l'iconographie chrétienne est respectée, si toutes les conventions appliquées aux puissants sont là, si l'on retrouve les codes classiques de représentation de la richesse et du prestige, ce sont des personnes anodines croisées dans leur vie quotidienne dans les rues de Harlem à New York qui y figurent. Kehinde Wiley applique ici le langage visuel du sacré, réservé de tout temps à l'élite, à des sujets urbains inconnus. La noblesse du vitrail, objet intrinsèquement lié aux églises chrétiennes occidentales et qui accueille traditionnellement les représentations extraites de la Bible ou expose les saints fréquemment accompagnés des attributs de leur martyre, est détournée à dessein par l'artiste qui y replace l'image de jeunes Afro-américiains. Celle-ci se trouve magnifiée par la qualité translucide de l’épais verre qui, en laissant passer la lumière, les éclaire littéralement - en anglais "to be lit" signifie "être éclairé". Cet effet d’illumination, obtenu grâce à l’opacité du matériau qui filtre les rayons du soleil, était précisément celui recherché par les artisans du Moyen-Age et de la Renaissance pour matérialiser la présence divine à l’intérieur de l’église. Poursuivant l'étude de l'iconographie chrétienne qu'il a débuté en peinture, Kehinde Wiley s'essaie pour la première fois à l'art du vitrail, constituant une nouvelle étape dans l'évolution de son travail. Les cinq pièces de verre présentées à Bruxelles, produites par des artisans vitriers de République Tchèque, s'inspirent pour leur composition d'études exécutées par le peintre français Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 - 1867). Elles mettent en scène des personnages et des situations contemporaines présentées dans un cadre solennel réservé généralement à la méditation religieuse. En les identifiant à la figure du Christ ou, pour la première fois ici, à celle de Marie et sans doute de manière plus douloureuse, à celles des martyrs chrétiens, Wiley pose un regard inédit sur la communauté afro-américaine en en glorifiant ses représentants. L’artiste s’empare également des stéréotypes de genre, particulièrement marqués dans une communauté où la masculinité se définie par une hyper virilité des corps, pour mieux les détourner. Dans le vitrail principal figurant une représentation de la Vierge à l’enfant, Marie prend les traits d’un rappeur casqué et couronné, vêtu d’un bermuda à motifs hawaïens, d’un t-shirt promotionnel d’une célèbre marque allemande de voitures. Chaussé d’une rutilante paire de baskets rouges, il tient dans ses bras l’enfant Jésus qu’incarne un garçonnet noir habillé de ses vêtements usuels, profondément endormi. Tous deux auréolés, ils s’inscrivent dans une mandorle dorée, élément classique réservé aux personnages sacrés. Ils sont entourés de part et d’autres, d'individus reprenant les attitudes classiques dans lesquelles saints et chrétiens sont figurés dans les tableaux anciens, cependant tous sont afro-américains à l’exception d’un chef indien, rappelant que le sort subit par les peuples autochtones n’est guère plus enviable.

En suscitant l'étonnement - ici un contexte patrimonial religieux où la présence de jeunes noirs est peu habituelle ou récente - l'artiste bouscule volontairement notre grille de lecture des images en révélant les conventions qui la régissent. Rendre visible des personnes d'ordinaire invisibles en utilisant des codes de représentation qui leur sont habituellement interdits souligne la reproduction sociale qui est à l’œuvre dans la société contemporaine et l'injustice symbolique qui en découle. Dénonçant cette éviction systématique des classes populaires - ici racialisées - du pouvoir décisionnaire, Kehinde Wilay cultive cependant l'ambivalence en revendiquant une fascination pour les symboles ostentatoires de ce pouvoir dont il se sert pour donner du luxe et de la grandeur à la communauté afro-américaine en la portraiturant comme on représentait l'aristocratie sous l'Ancien Régime. Ainsi, il n'a pas peur de s'approprier tel ou tel portrait historique de noble ou illustre fameux dont il gomme soigneusement la présence pour le remplacer par un jeune afro-américain arborant aussi fièrement sa tenue streetwear, se détachant sur un fond très souvent luxuriant ou encore une jeune femme nous fixant du regard, nonchalamment alanguie sur un fauteuil Récamier. Comme il se plait à le rappeler lui-même, ses peintures "évoquent des sources historiques et placent les jeunes noirs dans le champ du pouvoir". L'impétuosité du peintre rappelle sans nul doute celle de Gustave Courbet qui, au milieu du XIXe siècle, eut le violent désir de faire voler en éclat les codes trop stricts de la peinture classique et qui finit par la révolutionner en exécutant un Enterrement à Ornans (1849-50, Musée d'Orsay, Paris). De cette peinture qui narre un épisode trivial dont on a du mal aujourd'hui à saisir le geste de transgression tant la scène, la mise en bière d'un corps, parait banale, le peintre va créer un scandale retentissant en la traitant avec la déférence - le très grand format - que l'on réserve à la grande peinture d'histoire, la plus haute appellation, la plus noble depuis l'établissement de l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1648. La hiérarchie des genres en peinture avait curieusement échappé à la Révolution Française, elle ne survivra pas au pinceau de Courbet. L'immense indignation que la toile provoqua, engendra aussi une formidable libération pour les générations de peintres qui suivirent.

Gageons que la portée libératrice de la peinture de Kehinde Wiley sera tout aussi puissante. A un moment charnière de l'Histoire où l'humanité se créolise enfin, donnant corps au concept de "tout-monde" que nous a laissé en héritage le philosophe Edouard Glissant, la création artistique se métisse déjà, empruntant le meilleur à l'Histoire de l'art classique pour s'inventer autrement en fusionnant avec les traditions culturelles et populaires des classes non dominantes et ainsi proposer un art nouveau dont on se rappellera vaguement qu'il fut un temps dominé par une élite blanche occidentale.

Kehinde Wiley, "Lit" - Entrée libre - Jusqu’au au 13 mai 2018

Du mardi au dimanche, de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 21h.

Bozar Palais des Beaux-arts de Bruxelles

Rue Ravenstein 23

B - 1000 Bruxelles