« La société s’emploie à assagir la photographie, à tempérer la folie qui menace sans cesse d’exploser au visage de qui la regarde. Pour cela elle a à sa disposition deux moyens. Le premier consiste à faire de la photographie un art, car aucun art n’est fou… L’autre moyen d’assagir la photographie, c’est de la généraliser, de la grégariser, de la banaliser, au point qu’il n’y ait plus en face d’elle aucune autre image par rapport à laquelle elle puisse se marquer, affirmer sa spécialité, son scandale, sa folie »,

Roland Barthes, La chambre claire, p. 180.

Agrandissement : Illustration 1

À l’été 2011, l’exposition « From here on[1] » suscite le débat aux Rencontres photographiques d’Arles. Entendant montrer ce que devient la photographie à l’heure d’internet, elle invite une quarantaine de jeunes artistes travaillant sur des images récupérées sur le web afin de démontrer qu’ils ne sont plus les fabricants de ces images mais des récupérateurs qui les recyclent et les éditent. Au cœur de l’exposition – et de la controverse –, le « Chicken museum[2] », poulailler d’environ cinquante mètres carrés, abrite une quinzaine de poules achetées sur le marché d’Arles. Celles-ci picorent et pondent, totalement indifférentes à l’esthétique criarde de la centaine de photographies grotesques, parfois violentes ou pornographiques, choisies sur internet, qui tapissent les murs. Au diapason de l’exposition, à la fois drôle et polémique, ce musée des volatiles fait connaitre Thomas Mailaender de façon retentissante. Si le « Chicken museum » est absent des « Belles images », l’exposition-rétrospective

Agrandissement : Illustration 2

qui occupe, pour quelques jours encore, les deux étages et quelques espaces inédits de la Maison européenne de la photographie (MEP) à Paris,

vingt séries emblématiques du travail de l’artiste permettent de retracer son parcours et sa démarche pour embrasser une œuvre qui se situe au croisement de la post-photographie[3], du collectionnisme et de l’appropriationisme. Souvent présenté comme photographe, Thomas Mailaender est plus exactement un iconographe qui participe à la revalorisation et à la mutation de collections d’images vernaculaires. Dans une société marquée par la surabondance visuelle, l’artiste appréhende cet excédent en collectionnant, classant et s’appropriant pour mieux les détourner à la faveur de différentes interventions – agrandissement, montage, incrustation de matière, dessin sur tirage, dialogues avec d’autres images… – des photographies achetées au marché aux puces, sur internet, ou sur des sites de revente entre particuliers. Son attrait pour l’erreur et les imperfections n’a d’égal que son usage répété des logiciels de retouche. Il explore d’innombrables archives desquelles il extrait les images les plus insolites qui sont autant de témoignages précieux sur la contradiction humaine. Archéologue du présent guidé par un sens aigu de l’absurde et du grotesque, Mailaender interroge avec humour le rôle de ces photographies en tant qu’objets muséaux et leur réappropriation dans un but artistique. Utilisant une large gamme de supports, de la céramique au cyanotype, de l’émail à la résine, du bois au collage, sur lesquels il agglomère souvent images et objets trouvés, Thomas Mailaender explore la matérialité photographique à travers ses différentes modalités de production afin d’interroger le statut de l’image et la perception que nous en avons.

Agrandissement : Illustration 3

Esthétique du raté, poétique de l’accidentel

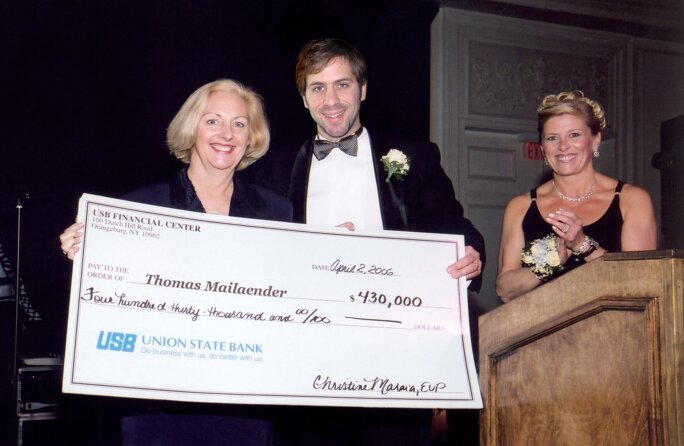

C’est au dernier étage de la MEP que débute l’exposition, avec la série « Sponsoring », née du constat de la récurrence visuelle dans la cérémonie de remise de chèques de banque à l’occasion d’une loterie ou d’un évènement caritatif, un genre que les anglophones pourraient résumer par « bank check ceremony picture ». Les caractéristiques communes de ces photographies les inscrivent dans l’héritage des portraits de groupe dont elles forment une sous-catégorie spécifique à travers la répétition des mêmes codes visuels et erreurs techniques, qu’il s’agisse des sourires forcés et des tenues élégantes, du flash agressif, des yeux rouges ou encore de la faible exposition. Tel un faussaire, l’artiste se livre à un long travail de retouche afin que l’issue narrative soit toujours la même : l’artiste en éternel gagnant. À proximité, Mailaender, chemise hawaiienne et short de plage, s’est photoshoppé en train de faire frire des œufs sur des volcans ou de s’adonner au « volcano bording » dans la série « Extrême tourism » qui invite les visiteurs à faire de même. Le point de départ de cet ensemble est la découverte en 2011 du travail photographique de Steve Young, spécialisé dans la prise de vues d’éruptions volcaniques. À partir de ces clichés, il réalise des photomontages pour ses clients à l’aide de son système « Volcano Fantasy Photo Business ». Ces mises en scène dans des situations extrêmes, offrant l’illusion d’une expérience héroïque sans risque et sans effort, amusent beaucoup l’artiste qui va faire appel à Steve Young pour réaliser une série qu’il a lui-même scénarisée, se moquant d’une société qui valorise l’exploit individuel jusqu’au narcissisme en marchandisant l’extrême.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Une cabane de pêcheurs, installée au beau milieu du parcours de l’exposition, sert d’écrin géant quelque peu rouillé à la série « Gone fishing » (2016), inspirée par la propre expérience de paternité de l’artiste. Dans cette épopée moderne d’un jeune idiot, dix-neuf photographies et autant de lettres fictives au discours contradictoire adressées à sa compagne lorsqu’elle était enceinte de leur premier enfant, font le portrait d’un homme pour le moins maladroit, bien décidé à fuir ses responsabilités de jeune père par l’entreprise d’un long voyage. Le tout est illustré par des photomontages absurdes. On le voit nageant avec un dauphin, maitrisant un cerf-volant ou pêchant la truite. Il choisit délibérément une esthétique d’instantané bon marché en puisant dans la banque d’images composée de photo-amateurs collectées sur internet, photoshoppant son visage sur celles retenues. La retouche photographique va être considérablement transformée par l’émergence de logiciels numériques, ouvrant de nouvelles possibilités même si leur utilisation ne débouche pas toujours sur un résultat optimal.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

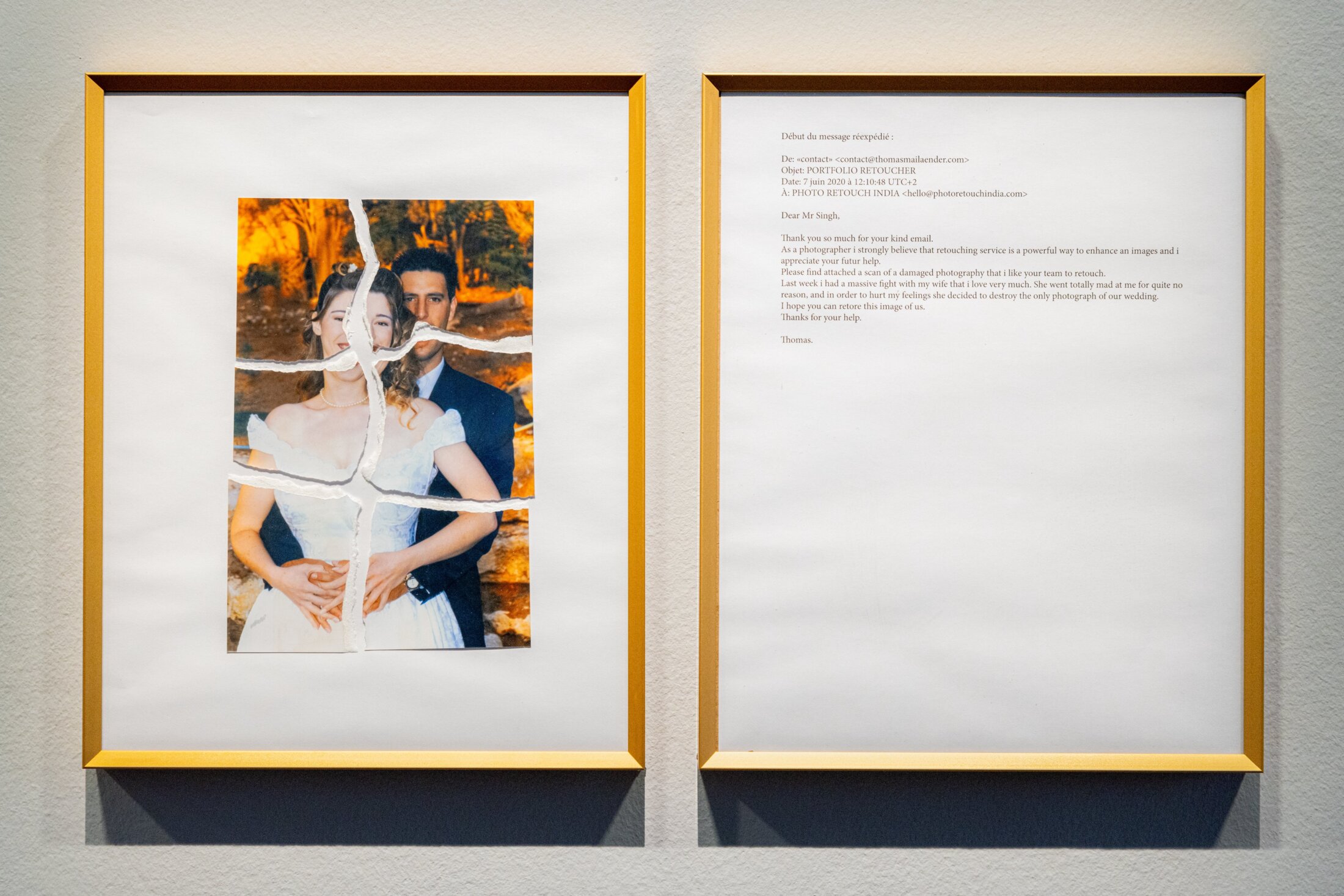

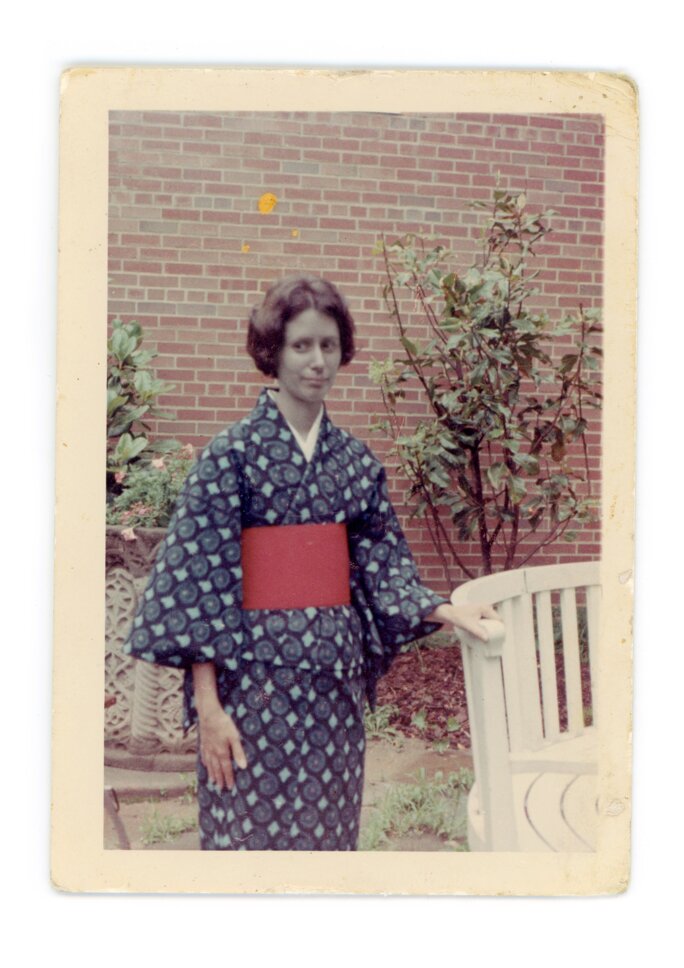

La série « Extreme retouch » présente des images manipulées, transformées et modifiées à l’extrême. Elles sont le résultat d’une correspondance picturale virtuelle entre Thomas Mailaender et plusieurs studios de retouches indiens à qui il envoie des photographies volontairement ratées, à l’image de celle où il a des traces de chocolat sur les dents. Les images retournées après « réparation » sont marquées par des camouflages de plus en plus grossiers. La série révèle le fonctionnement d’une économie dans laquelle l’image n’est qu’un fichier modifiable à l’infini, pareille à n’importe quel article personnalisable. Dans la série « Life and Adventures of a Silver Woman on Planet Earth », l’artiste revient sur la vie et l’engagement de Rosemary Jacobs, militante américaine victime des ravages du nitrate d’argent[4], qui a utilisé la photographie pour documenter son histoire et dénoncer l’utilisation de ce composé chimique à des fins médicales. « Je suis grise depuis mes 15 ans environs. Au moment où j’écris cela j’en ai 72. Quand j’avais neuf ans, un docteur m’a prescrit des gouttes nasales, pour une maladie nasale récurrente. Elles contenaient de l’argent. En termes médicaux, ma condition s’appelle l’argyrisme[5] ». Composée d’images d’archives et de clichés réalisés par Thomas Mailaender lors de sa rencontre avec Rosemary Jacobs en mars 2020, la série joue avec les codes traditionnels à la fois de la photographie vernaculaire et d’une prise de vue formelle.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Une archéologie de la photographie de divertissement

« J'ai toujours aimé les spécialistes. Je passe beaucoup de temps à chercher des gens qui ont des pratiques singulières et qui n'ont aucune ‘résonance’ avec l'histoire de l'art[6] » explique Thomas Mailaender. « J'aime les connaître pour pouvoir interpréter pleinement leurs méthodes et leurs approches ». La découverte sur internet en 2011 des portraits de l’artiste australien Tim Patch, plus connu sous le nom de « Pricasso » - qui donne son nom à la série – permet à Mailaender d’interroger la mise en scène de l’artiste au travail. En lieu et place du pinceau, Pricasso, utilise

Agrandissement : Illustration 10

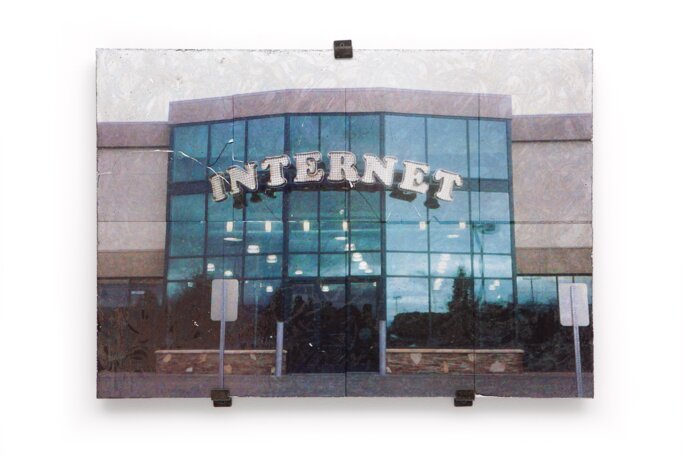

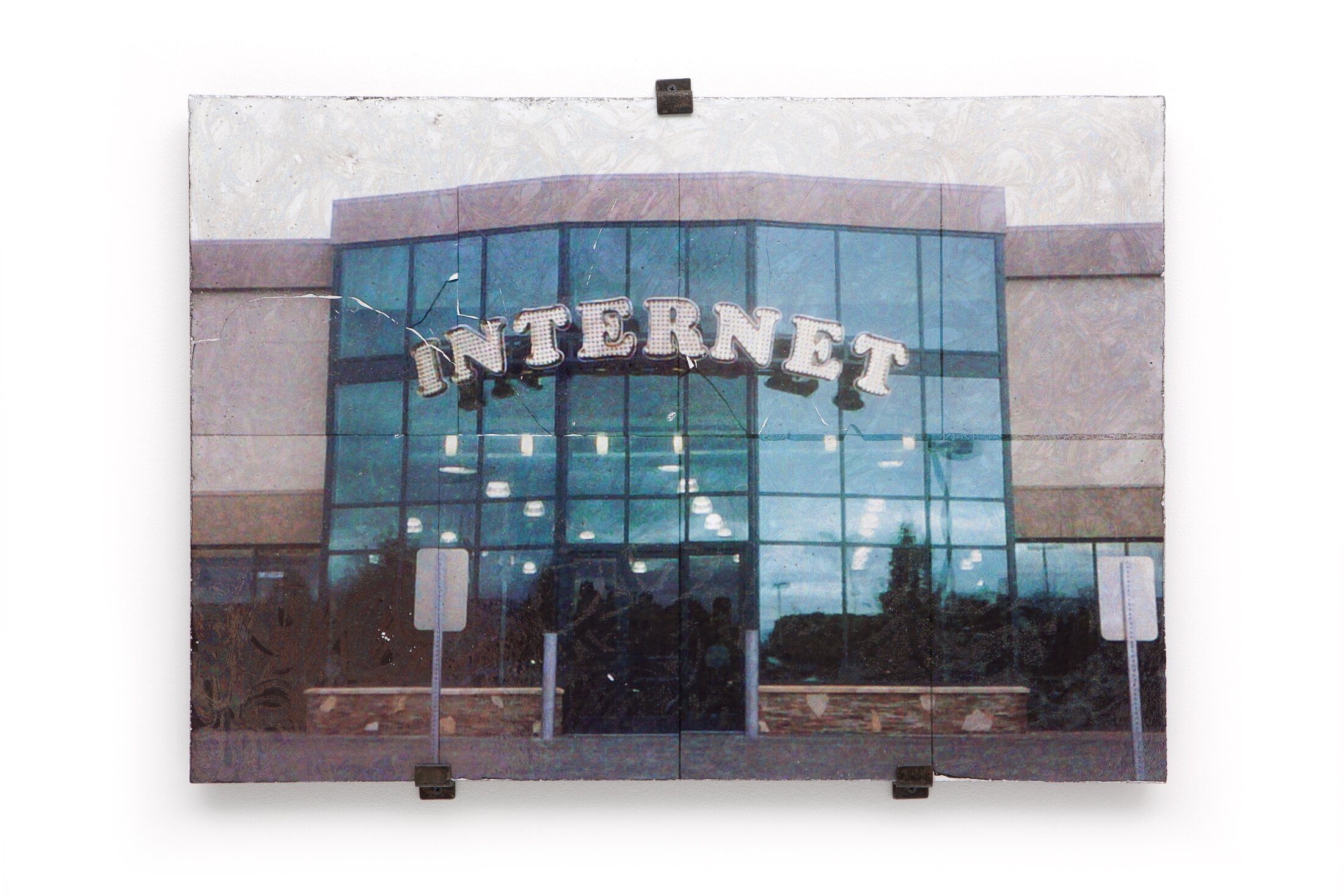

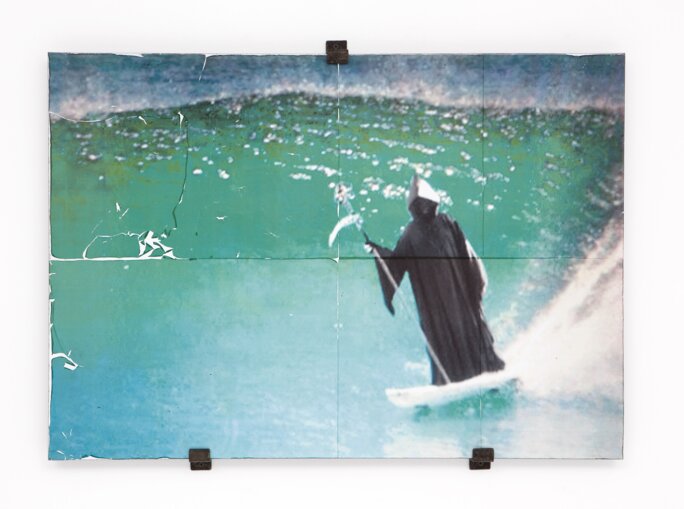

son sexe pour peindre des portraits à partir de photographies envoyées par des internautes. Nu, exception faite d’un chapeau et d’une paire de bottes argentées, il se filme en train de peindre, jouant avec les codes de la performance autant qu’il interroge la vision viriliste de l’acte de peindre. « J’aime le fait qu'il s'agisse d'un processus entièrement lié à l'Internet, que vous envoyiez une photographie à quelqu'un d'un autre continent qui vous peint ensuite. Et dans ce cas, cela semble étrangement personnel[7] » précise encore Thomas Mailaender. La série « Les belles images » qui donne son titre à l’exposition, et est en partie réalisée pour elle, rassemble des photographies chinées dans les marchés aux puces ou sur des sites de revente entre particuliers. Elles proviennent initialement d’anciens stocks conservés par des agences de presse et étaient destinées aux chroniques de divertissements placées à la fin des journaux ou des magazines. Servant de matrices, elles sont dotées en leur dos d’une courte dépêche présentant l’évènement photographié. Elles s’insèrent dans des cadres uniques fabriqués et émaillés par l’artiste et ses assistants, qui comportent intentionnellement des traces de doigts, clin d’œil aux pratiques amateures qui sont valorisées par l’artiste. L’encadrement redonne une nouvelle narration à ce qu’a été le fait divers. Mailaender interroge l’image comme objet institutionnel, sa réappropriation et sa transformation tel un archéologue récupérant des objets de notre quotidien pour capturer l’essence de notre société. Chaque image, parfois surprenante voire choquante, correspond à un fragment de notre histoire, qu’elle soit appréciable ou non. Installation immersive pensée comme un champ d’exploration du support photographique, « Chemical room » propose une plongée dans les archives de l’artiste, abolissant, par la création d’une chambre noire, la séparation entre l’atelier de l’artiste et la salle d’exposition. À l’aide d’une solution gélatino-argentique appliquée directement sur les murs, et de papiers calques servant de négatifs grand format, l’artiste met en place un véritable laboratoire expérimental laissant entrevoir les possibilités du visible, exactement comme il l’avait fait deux ans auparavant au Centre photographique de Marseille dans l’exposition « Lumière passion[8] ».

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

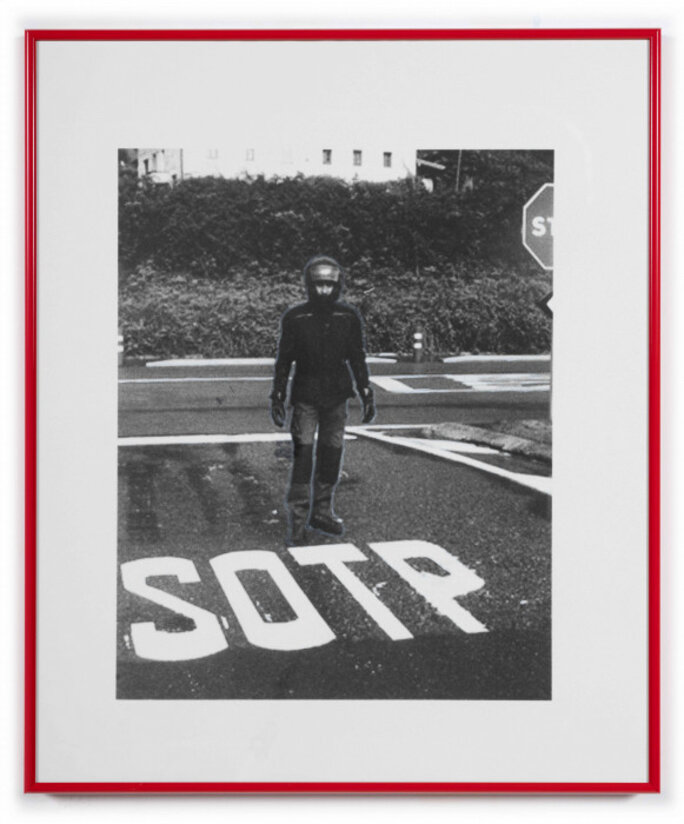

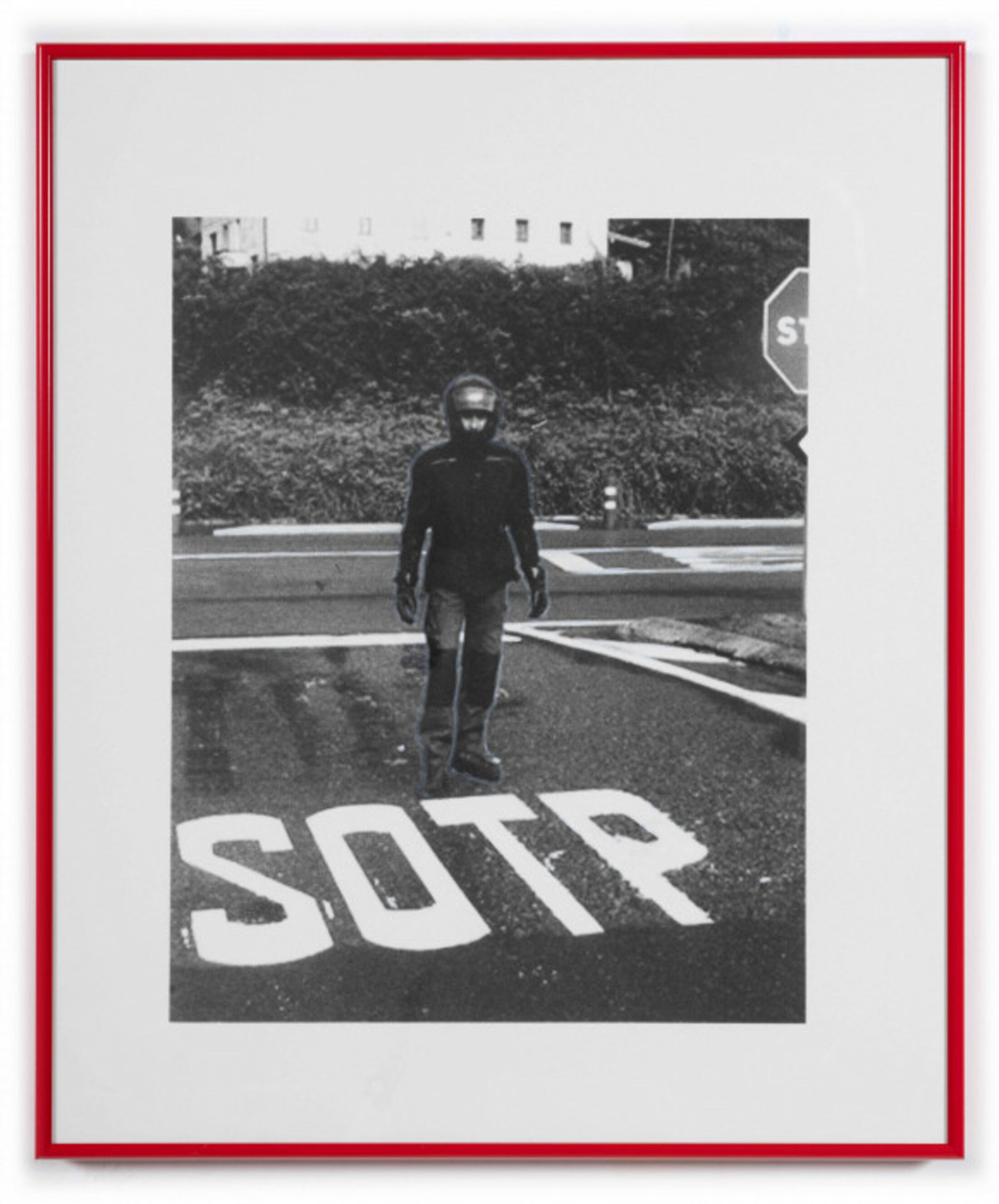

Le corpus photographique réuni sous le titre de « Fail anthology » est issu d’une série de dix livres édités par Thomas Mailaender chez RVB Books. Il témoigne de pratiques amateures que l’essor progressif d’internet a rendu possible comme le partage d’images virales. Composant une véritable anthologie visuelle des temps modernes, les images retouchées à la main sont valorisées par l’attention portée aux détails. Elles présentent les mêmes caractéristiques techniques et sont présentées dans des cadres colorés qui font référence à la couleur de chaque livre duquel elles sont extraites. Présenté sous la forme d’un mur d’images, « Crash archive » agglomère des centaines de photographies d’accidents de voiture allant des années soixante aux années quatre-vingt-dix. Elles sont issues des archives professionnelles d’un expert en assurance qui sillonnait les routes de France pour constater les accidents les plus graves, ce qui explique les annotations et le tampon de la gendarmerie locale au dos de chacune d’entre elles. Mailaender interroge l’impact visuel de ces images comme l’avait fait avant lui Andy Warhol dans la série « Car crash » débutée en 1962. La sérialité et la diffusion médiatique de ces images diminuent considérablement leur charge émotionnelle. Hors contexte et dépourvues de leur fonction légale, elles témoignent de notre rapport ambivalent, entre fascination et répulsion, pour les images violentes et morbides devenues banales. C’est à la suite d’un travail de recherche que Mailaender mène en 2013 à Archive of Modern Conflict[9] (AMC), fonds photographique privé fondé en 1991 et basé à Londres, qu’est née la série « Illustrated People ». L’artiste sélectionne vingt-trois négatifs originaux de la collection AMC qu’il va appliquer sur la peau de modèles volontaires avant de leur projeter une puissante lampe à ultraviolets (UV). Grâce à l’usage de la lumière, s’imprime alors une image éphémère sur la surface de la peau, le négatif apparaissant directement en positif sur le corps. Une fois ces tatouages solaires photographiés, les modèles sont autorisés à les faire disparaitre en se plaçant à nouveau sous la lampe à UV.

Agrandissement : Illustration 13

Vaste collection protéiforme composée de milliers de documents rassemblés depuis dix ans par l’artiste qui les a collectés sur les marchés aux puces, chez les antiquaires, sur le net, mais aussi lors de ventes de charité ou dans la rue, de la boite de Vache qui rit géante au tract politique, de la lettre d’amour au journal pornographique vintage, images vernaculaires, objets insolites ou albums trouvés, « The fun archaeology »s’entend comme l’archéologie personnelle et visuelle du XXème siècle de Thomas Mailaender, collectionneur obsessionnel, qui ordonne les documents entre eux pour mieux les confronter. L’artiste marseillais « aime à rendre monumentales des situations insignifiantes[10] » écrivait très justement Stéphanie Sagot il y a quelques années. Il conte, à sa manière singulière et iconoclaste, une histoire de la photographie dans laquelle la petite rejoint la grande. Première rétrospective de son œuvre, l’exposition de la MEP se veut aussi le point de départ d’une réflexion plus large sur l’évolution de la photographie et le rapport qu’elle entretient avec sa propre matérialité et son concept d’originalité. Mailaender aime l’échec et les choses qui ne sont pas au bon endroit, trouve les gens beaux lorsqu’ils ne sont pas superflus, préfère l’écorché au triomphal. Accepter son humanité plutôt que d’essayer d’être ce que l’on n’est pas. « Les belles images » s’éloignent du cadre traditionnel d’une monstration artistique pour laisser place à un joyeux bazar terriblement humain.

Agrandissement : Illustration 14

[1] Exposition présentée à l’Atelier de Mécanique lors des Rencontres photographiques d’Arles, du 4 juillet au 18 septembre 2011. Commissaires : Clément Chéroux, Joan Fontcuberta, Erik Kessels, Joachim Schmid, Martin Parr.

[2] Exposé pour la première fois au Théâtre de la Criée à Marseille en 2010.

[3] La post-photographie se caractérise par la circulation instantanée des images, l’usage des nouvelles technologies et la réappropriation. La « révolution numérique » bouleverse notre rapport à l’image, entérinant sa dématérialisation et celle de son auteur, et dissolvant les notions d’originalité et de propriété, de vérité et de mémoire.

[4] L’argyrie est une photosensibilisation des couches épidermiques provoquée par l’utilisation du nitrate d'argent à des fins médicales. Rosemary Jacobs est contaminée au nitrate d’argent à la suite à l’utilisation d’un spray nasal commercialisé aux États-Unis, alors qu’elle a à peine quinze ans.

[5] Prix Élysée 2021, Thomas Mailaender, projet Life and Adventures of a Silver Woman on Planet Earth Photo Élysée, Lausanne, https://prixelysee.ch/nomine/thomas-mailaender/

[6] Interview de Thomas Mailaender par Caroline Niémant pour Foam Magazine, n° 26, avril 2011.

[7] Michael Grieve, « On show: The Fun Archive by Thomas Mailaender », British Journal of Photography, 16 mars 2017, https://www.1854.photography/2017/03/on-show-the-fun-archive-by-thomas-mailaender/

[8] Lumière passion, exposition personnelle de Thomas Mailaender, Centre photographique de Marseille, du 27 mai au 24 septembre 2022.

[9] Spécialisée à ses débuts sur les images des deux premières guerres mondiales, l’AMC s’est depuis ouverte à d’autres formes de photographie vernaculaire.

[10] Stéphanie Sagot, Le projet de résidence du photographe Thomas Mailaender à La cuisine : L’union fait la farce, texte accompagnant l’exposition éponyme, Médiathèque de Nègrepelisse, du 14 janvier au 25 février 2012.

Agrandissement : Illustration 15

Agrandissement : Illustration 16

« THOMAS MAILAENDER - LES BELLES IMAGES » - Commissariat : Simon Baker, directeur de la MEP, Aden Vincendeau, chargée d'exposition, MEP. Chargée de production : Elisa Monteillet, MEP

Jusqu'au 29 septembre 2024.

Mercredi et vendredi 11h – 20h Jeudi 11h – 22h, le week-end 10h – 20h (Créneau réservé aux abonné·es le dimanche de 10h à 11h). Fermé lundi et mardi

Maison européenne de la photographie

5-7, rue de Fourcy

75 004 Paris

Agrandissement : Illustration 17