Agrandissement : Illustration 1

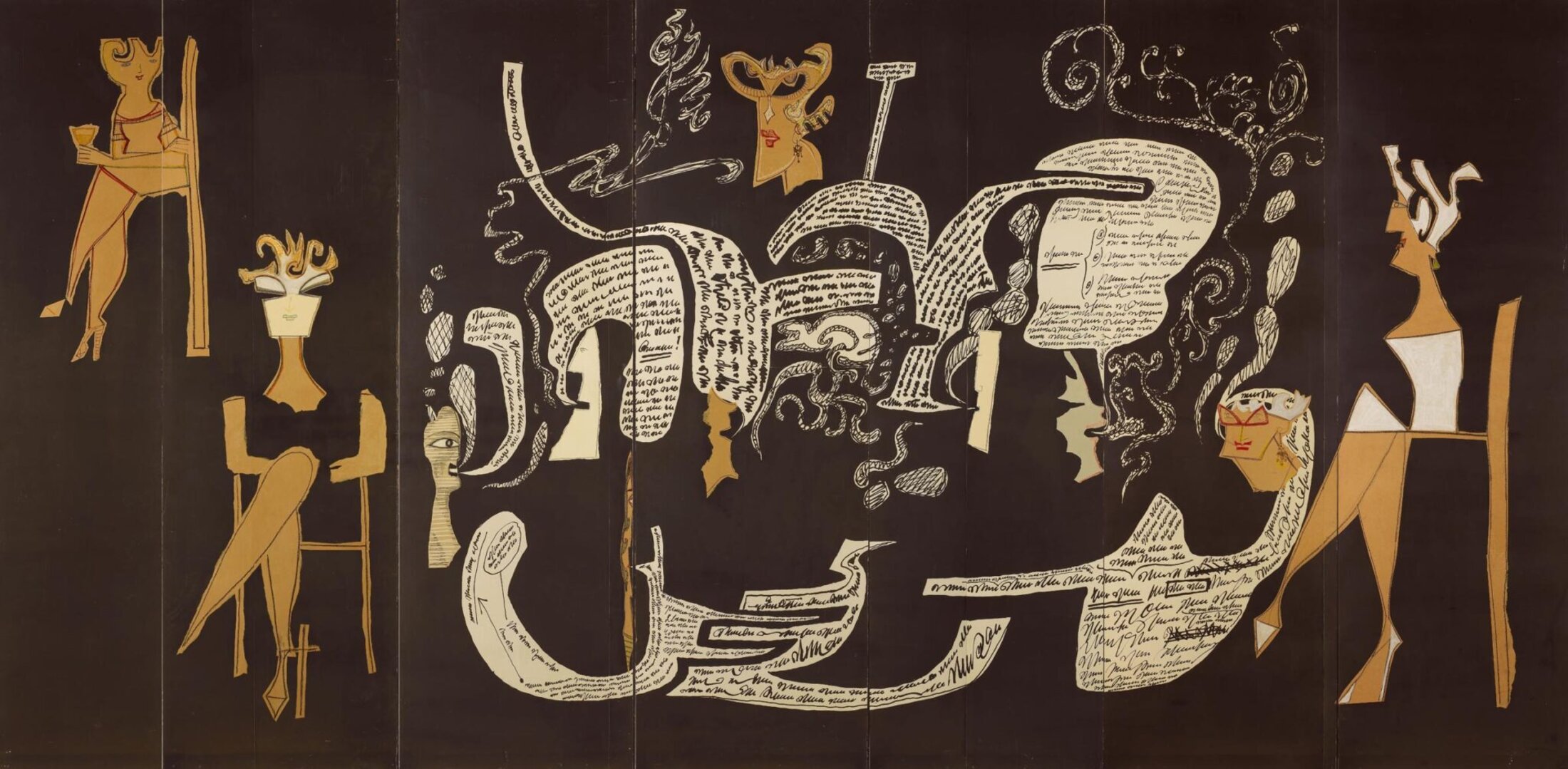

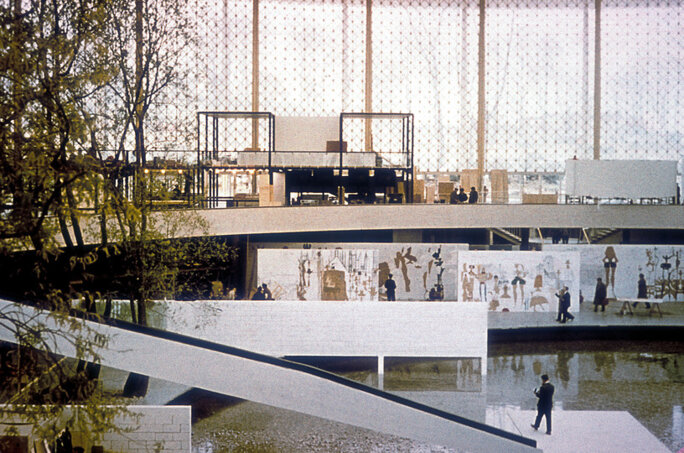

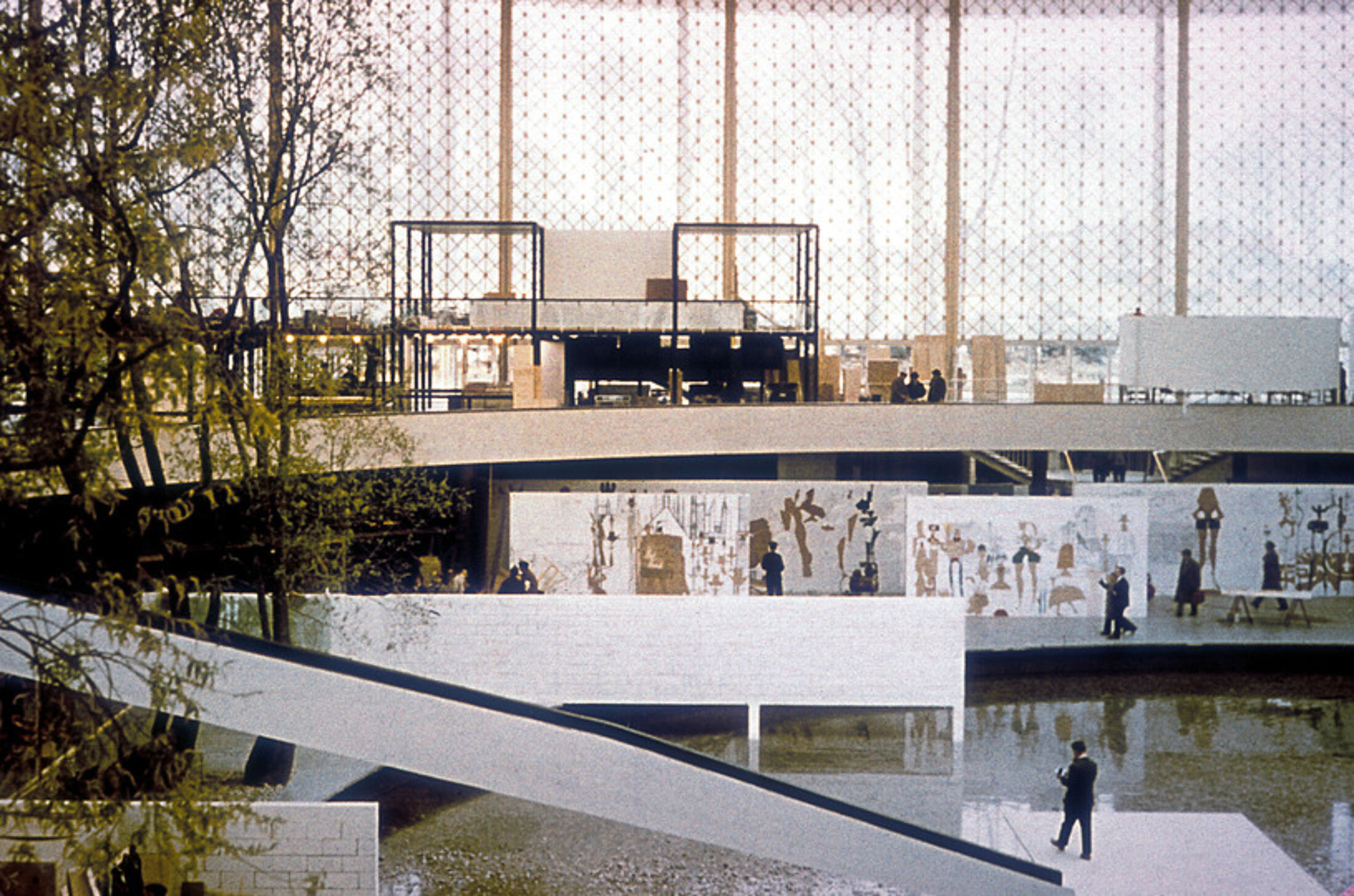

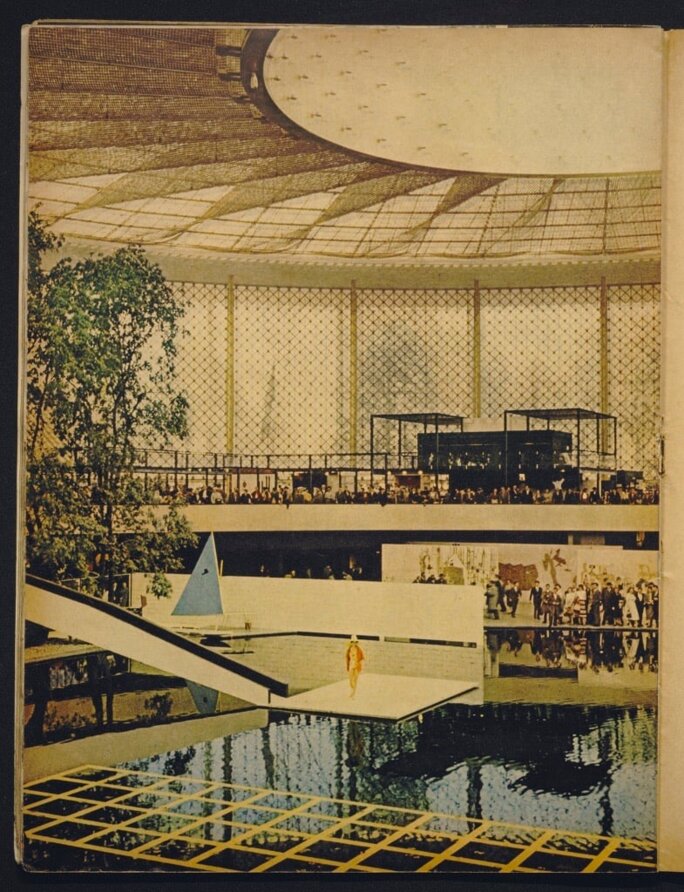

Il y a, chez Saul Steinberg (Râmnicu Sărat, Roumanie, 1914-New York, 1999), une économie du trait qui ressemble à de l’évidence, une économie qui ne dit jamais tout, mais laisse au regard le travail de compléter, d’interpréter. Les panneaux rassemblés sous l’enseigne « The Americans » déploient cette stratégie à grande échelle. La fresque monumentale, créée sur place, est composée de plus de soixante-dix mètres de collages anarchiques, découpés en huit séries de panneaux thématiques, qui, à l’origine, ornaient le Pavillon américain construit pour l’Exposition universelle[1] à Bruxelles en 1958, à la manière d’une déclaration d’amour et de haine à l’American way of life. Loin d’une simple accumulation d’anecdotes, le corpus accuse une rhétorique graphique dans laquelle la ligne devient tout à la fois clin d’œil, carte et aphorisme. Vue de loin, l’œuvre impose sa monumentalité — une grande ligne de fuite d’images qui convoque la cartographie, la publicité, la vitrine. De près, elle mord sur l’esprit du spectateur par son humour sec et son goût du détail.

Agrandissement : Illustration 2

Trois de ces séries, restaurées avec l’appoint généreux de la Maison Delvaux[2], fleuron belge de la maroquinerie de luxe, trônent dans la salle temporaire du premier étage des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) à Bruxelles, comme un retour de flamme ironique. Car si l’Expo 58, première grande foire mondiale après 1945, célèbre le triomphe capitaliste face au bloc soviétique, l’œuvre de Steinberg, roumain exilé devenu icône du New Yorker[3], en souligne déjà les absurdités, celles d’une Amérique de cow-boys publicitaires, de ménagères en folie et de gratte-ciel-phallus, dans laquelle le rêve se mue en cauchemar consumériste. L’artiste croque l’Amérique avec la tendresse d’un amant et la cruauté d’un entomologiste.

Agrandissement : Illustration 3

Né dans une famille juive ashkénaze en 1914 à Râmnicu Sărat, petite ville située dans une plaine des Carpates orientales, au nord-est de Bucarest, en Roumanie, Saul Steinberg fuit le fascisme et émigre en Italie en 1933. Il étudie l’architecture à l’École polytechnique de Milan d’où il est diplômé en 1940, avant de se réfugier à New York en 1942. Il forge son regard d’observateur distant, mi-tendre, mi-sarcastique, sur cette terre d’accueil qui l’adopte tout en le marginalisant. Pour Bruxelles, il est convié par les architectes du pavillon américain à présenter un instantané de l’Amérique des années cinquante. Il imagine alors une fresque géante, assemblée sur place, et réalisée à partir de papiers d’emballage, de crayons gras, de pastels, d’encre de Chine, d’huile sur papier et de fragments d’affiches publicitaires, qui défile tel un film muet burlesque. Les trois panneaux exposés ici capturent cette essence. Des silhouettes découpées dans du papier kraft brun pour toutes les peaux, allusion piquante à la ségrégation raciale, où le noir et le blanc se fondent en une uniformité cocasse. C’est du Pop avant Warhol, du collage dadaïste recyclé en satire sociale, dans lequel le quotidien devient allégorie d’une nation qui se consume elle-même. Les trois séries fonctionnent comme des chapitres d’un même faux‑roman national. L’une se donne comme panorama urbain dans lequel Steinberg suture l’anecdote à la topographie.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

« Downtown Big City » pulse comme un électrocardiogramme de l’Amérique métropolitaine dont l’artiste découpe le caractère. Au premier plan, une foule de silhouettes en papier kraft, anonymes et pressées, se détache sur un ensemble de gratte-ciel aux formes insolentes, délimité à l’est par un pont suspendu gigantesque et une autoroute sur laquelle foncent des files d’automobiles à peine ébauchées, comme autant de métaphores du progrès et du déracinement. Ce collage capture l’énergie chaotique des années cinquante, où l’abondance capitaliste frôle l’hystérie. Mais sous la surface, Steinberg glisse une ironie mordante avec ces tours phalliques, ces passants sans visage. L’Amérique court après son propre mythe, déjà fissuré par la solitude et l’excès. Une autre invite à flâner dans la torpeur de l’artère principale d’une petite ville. Le panneau « Main Street Small Town » déploie sur papier kraft un collage facétieux. La petite ville américaine, ce cliché de l’American Dream, devient sous le crayon de Steinberg une comédie douce-amère. Des silhouettes de badauds en chapeaux mous ou en foulards noués autour du cou se détachent sur la rue principale qui sert de toile de fond à la scène. Les vitrines sont à peine esquissées. La rue est calme. Trois voitures seulement et guère plus de passants, peinent à masquer l’ennui.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

La troisième se fait la satire d’un rituel social. « Cocktail party » figure un salon cossu de l’Upper East Side à New York ou un loft à Chicago, dans lequel prend place une foule de silhouettes découpées, anonymes, figées dans des postures de parade sociale. Des femmes stylisées, en robes cintrées, verres à martini en main, cheveux laqués en chignons défiant la gravité. Elle sont, pour la plupart, assises, les jambes croisées, fument. Les volutes de fumée se transforment en bulles démesurées dans lesquelles apparaissent des textes illisibles. C’est l’Amérique des années cinquante, celle d’Eisenhower, dans laquelle le frigo et la banlieue promettent le bonheur, mais où percent déjà les ombres – la solitude des motels, la futilité des gadgets, la puissance morbide des bombes atomiques testées dans le désert. Si l’humour est affectueux, il n’en est pas moins teinté d’une critique acérée. Steinberg, avec son accent d’Europe de l'Est, chuchote que cette démesure est une farce, un cirque dans lequel le clown principal est un homme blanc en chemise hawaïenne, jonglant avec ses propres illusions.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

En les accueillant à nouveau, Bruxelles opère un retournement délicieux. Ces Américains reviennent chez les Belges, comme pour les narguer sur leur propre identité hybride, entre Flandre et Wallonie, entre rêve européen et tentation atlantique. Ce qui frappe, au-delà de l’humour, c’est la double tonalité de Steinberg, entre ironie bienveillante et morgue subtile. S’il aime ses sujets, il ne les épargne pas. L’Amérique qu’il propose n’est ni une célébration triomphale ni une diatribe univoque. C’est plutôt un portrait en creux, fait de stéréotypes travaillés jusqu’à la fragilité. Le trait s’amuse de l’outrance publicitaire autant qu’il la dénoue — et c’est cette mise à distance qui confère à l’ensemble sa fraîcheur critique. Formellement, les panneaux jouent de la dialectique entre le dessin linéaire et l’espace blanc : les vides sont des respirations rhétoriques, la typographie un élément de paysage, les échelles se contredisent sans que le dispositif perde sa cohérence. Steinberg organise le regard comme un lecteur lit une page, des paragraphes aux interlignes, à la ponctuation visuelle. Ce soin de la composition fait que l’œuvre, même lorsqu’elle paraît frivole, demeure une construction exigeante.

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

Cependant, la facture satirique, si brillante soit-elle, tient parfois à distance l’épaisseur sociale des sujets. L’allégorie l’emporte sur l’empathie. La scène devient emblème. C’est un choix esthétique légitime, mais il désactive néanmoins la capacité du regard à saisir les contradictions concrètes du monde représenté, qu’il s’agisse du travail, de la race, ou de la politique, réduits ici à de simples motifs. Autrement dit, le génie d’invention graphique côtoie une propension à l’universalisation qui gomme certaines aspérités. Replacés aujourd’hui dans le calme muséal de MRBAB, ces panneaux acquièrent une nouvelle résonance. Ils témoignent d’un moment où l’image américaine se présentait comme modèle et enjeu culturel. Mais ils rappellent aussi que la critique peut se mener avec élégance. Steinberg n’érige pas le mépris en spectacle, il travaille la causticité comme on taille une phrase. Son art est un acte de bricolage existentiel, une résistance au lisse du modernisme. Le visiteur d’aujourd’hui gagne à s’attarder, à lire l’ensemble comme on lirait un essai de civilisation dessiné, et à laisser le trait l’inviter à penser, rêver et rire. Recycler l’Empire pour en rire, une histoire belge, en somme.

Agrandissement : Illustration 12

[1] L’Exposition universelle et internationale de Bruxelles se tient du 17 avril au 19 octobre 1958 sur le plateau du Heysel et va attirer près de quarante-deux millions de visiteurs.

[2] Les trois panneaux ont servi de décor à la présentation de la Maison Delvaux lors de la semaine parisienne de la mode en mars 2025.

[3] Magazine américain qui publie des reportages, de la critique, des essais, des bandes dessinées, de la poésie et des fictions. Auparavant hebdomadaire, il est désormais publié quarante fois par an avec six éditions supplémentaires (en général plus épaisses), couvrant deux semaines. https://www.newyorker.com

« SAUL STEINBERG - THE AMERICANS » - Jusqu'au 19 octobre 2025.

Du mardi au vendredi, de 10h à 17h, le week-end, de 11h à 18h.

Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique

Rue de la Régence, 3

B- 1000 Bruxelles

Agrandissement : Illustration 14