Agrandissement : Illustration 1

Décédée en 2022, la peintre Paula Rego laisse derrière elle une œuvre foisonnante, à la fois exubérante et inquiétante, unique. De son travail figuratif sans concession émane une grande puissance visuelle. Seule femme membre de l’École de Londres[1], l’artiste nourrit, durant près de sept décennies, un grand intérêt pour les dynamiques de pouvoir, qu’elles soient familiales, politiques, sociales ou entre les sexes. Elles constituent le thème central de l’exposition présentée au Kunstmuseum de Bâle, justement intitulée « Jeux de pouvoir », la première rétrospective à lui être consacrée en Suisse. Cent-vingt peintures et pastels, parmi les plus emblématiques de l’artiste, ainsi que plusieurs poupées et un ensemble de documents, entrainent le visiteur dans une frénésie des images à l’humour glaçant qui constituent l’univers fantasmagorique de Paula Rego. Organisée de façon thématique plutôt que chronologique, la manifestation se divise en deux parties distinctes. À la première abordant les liens familiaux et les dépendances, les dynamiques de pouvoir entre les hommes et les femmes, la violence étatique et les mécanismes de répression de la dictature au pouvoir au Portugal jusque dans les années soixante-dix, répond la seconde qui réunit des héroïnes insolites issues de la culture populaire ou de la littérature, celles qui refusent le rôle qui leur est assigné, celles qui ont avorté illégalement, qui sont écrasées par le poids de la société autant que par les difficultés personnelles. Si les peintures de Paula Rego dérangent, si elles perturbent notre vision conventionnelle de la vie domestique, c’est qu’elles montrent ce que d’ordinaire nous choisissons délibérément de ne pas voir. L’artiste se réapproprie des récits qui vont être subvertis par son travail de création artistique. « La peinture est plus vraie que nature » affirmait-elle.

Agrandissement : Illustration 2

L’art d’un fantastique ordinaire

Fille unique d’une famille anglophile et antifasciste de la classe moyenne portugaise, Maria Paula Figueiroa Rego est née en 1935 à Lisbonne. Elle a à peine un an et demi lorsque ses parents la confient à sa grand-mère, son père, ingénieur électricien, ayant trouvé du travail chez Marconi à Londres. Elle grandit seule dans une grande maison de Lisbonne dirigée par la grand-mère – c’est elle qui va lui enseigner les contes traditionnels que Paula Rego intégrera ensuite à son travail artistique – et une grand-tante maniaco-dépressive, accompagnées d’une légion de domestiques. Plus tard, on lui détachera une gouvernante, Donna Violetta, qu'elle va détester en raison de vraisemblable maltraitance[2]. Lorsque ses parents reviennent au Portugal, Paula a trois ans. Elle ne les reconnait pas. « Tous les deux dodus, mon père gros à cause de la bière[3] » dira-t-elle plus tard. « Je ne savais pas ce qu'était une mère », avant d’ajouter : « J’étais parfaitement heureuse ». Enfant obéissante et effrayée, elle fréquente, à partir de 1945, la St. Julian’s School, à l’époque l’unique école anglaise dans le district de Lisbonne, située à Carcavelos. En 1951, elle est envoyée en Grande-Bretagne, à la Grove School de Sevenoaks dans le Kent, avant d’intégrer en 1952 la Slade School of Fine Art au University College de Londres d’où elle est diplômée en 1956. Là, elle rencontre son futur mari, l’artiste et critique anglais Victor Willing (1928-1988). En 1958, elle reçoit une bourse de la Fondation Gulbenkian qui lui permet de s'établir à Londres. Le couple s’installe en 1962 sur Albert Street à Camden dans une maison achetée par le père de Paula, et fera des allers-retours constants entre les deux pays. En 1974, après la faillite de l’entreprise familiale au moment de la Révolution des œillets, Paula Rego et Victor Willing s’installent définitivement en Angleterre avec leurs trois enfants.

Agrandissement : Illustration 3

Il n’y a aucune recherche d’explication rationnelle dans les tableaux de Paula Rego. Elle-même ne donne aucune clef de lecture et ne prend jamais partie pour l’un ou l’autre des protagonistes. Son regard est, à l’image de celui de ses personnages, totalement subjectif. L’artiste renverse la réalité et la fiction pour faire de son monde imaginaire le miroir du notre. La bourgeoisie, la vie domestique, les relations familiales, sont autant de sujets de prédilections passées au filtre du grotesque. Si ses peintures exacerbent le désir et la culpabilité, elles n’en restent pas moins énigmatiques.

Agrandissement : Illustration 4

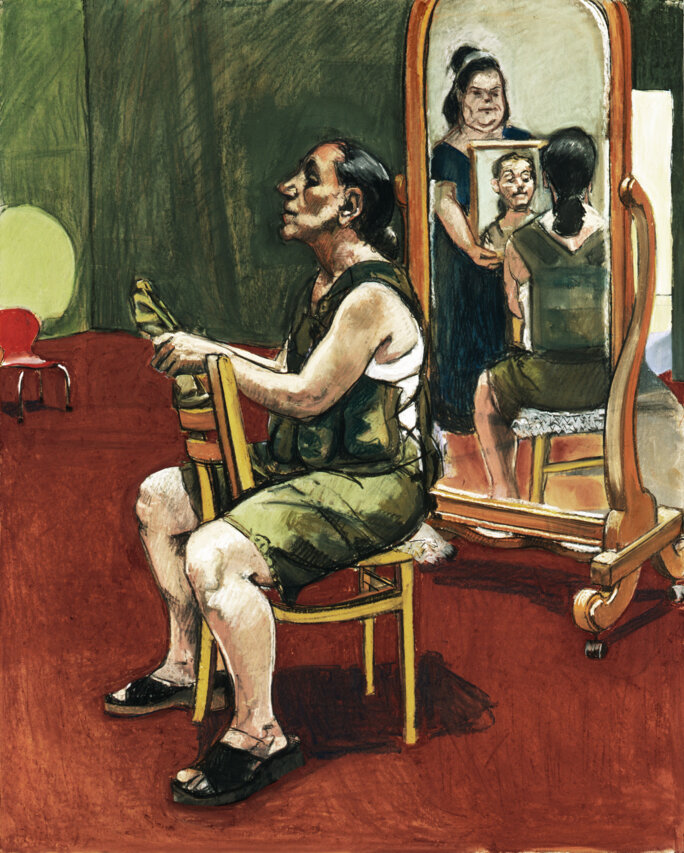

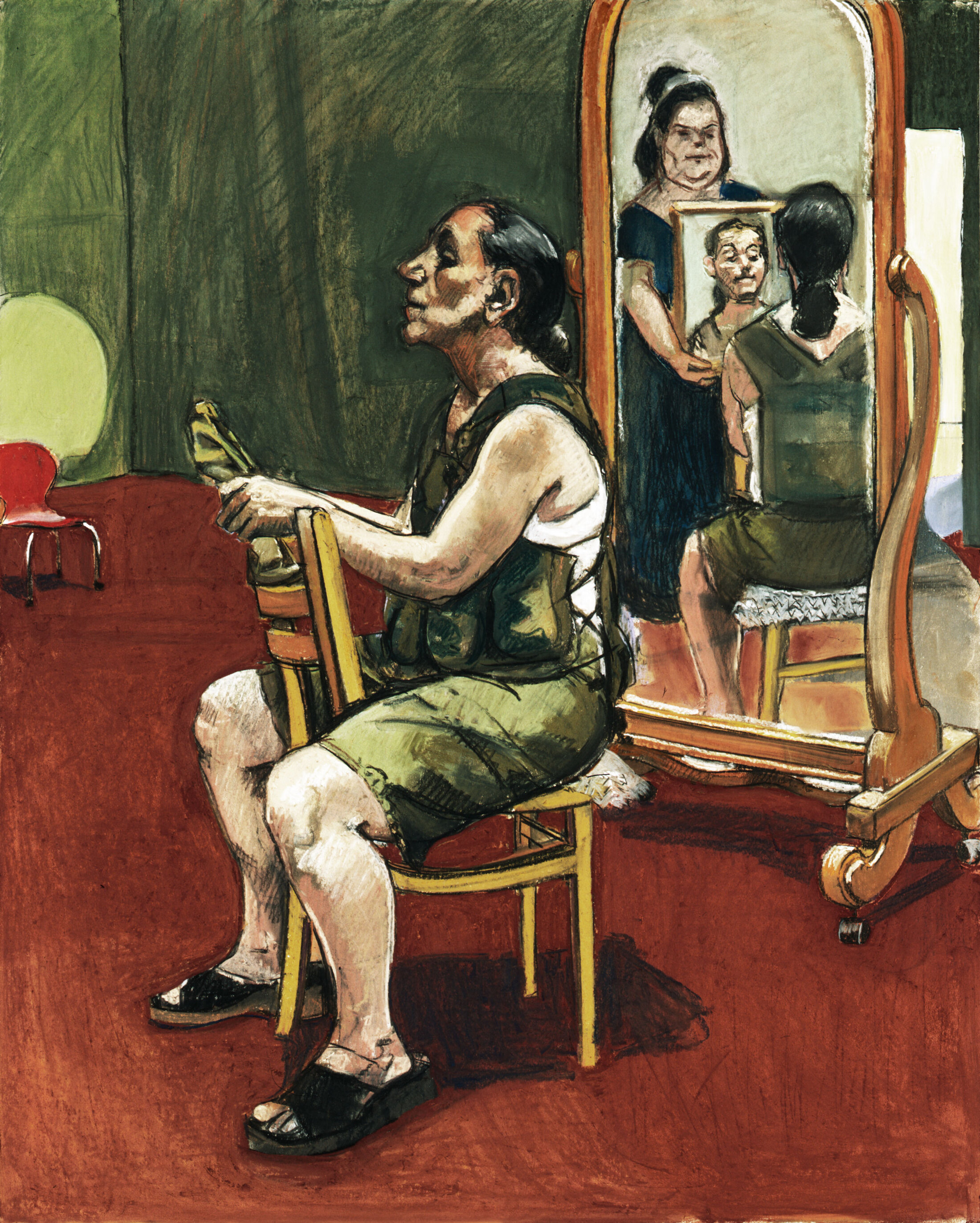

Renverser le monde

C’est par une série d’autoportraits que débute l’exposition bâloise. La plupart sont ambigus à l’instar de cette image dans un miroir qui ne reflète pas Rigo mais son modèle dans « Bordel patrol : self portrait with Lila, reflection with Ana » (2004). Il est rare que la peintre se montre directement comme dans « The artist in her studio » (1993) où elle occupe l’espace d’une façon généralement associée aux hommes, forte, les jambes écartées et fumant la pipe, affirmant une position d’artiste égale à celle de ses homologues masculins. Sculptures, choux et modèles vivants complètent la scène. L’« Autoportrait » de 1994, réalisé au pastel, marque un changement de technique dans son art puisqu’à partir de cette date, elle ne va quasiment travailler qu’avec du pastel sur papier. Bien que Paula Rego ait toujours séparé sa carrière professionnelle de sa vie de famille, son mari et leurs trois enfants apparaissent régulièrement dans ses œuvres.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

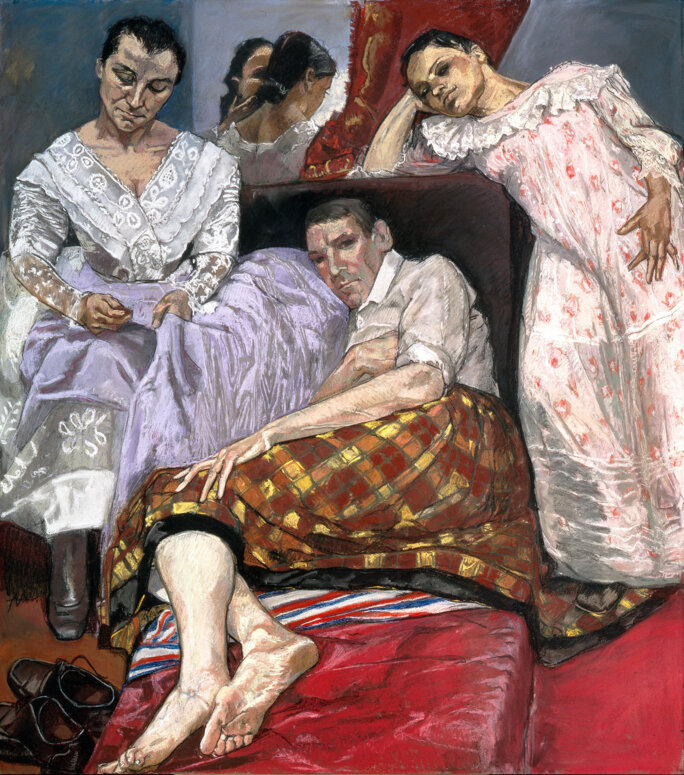

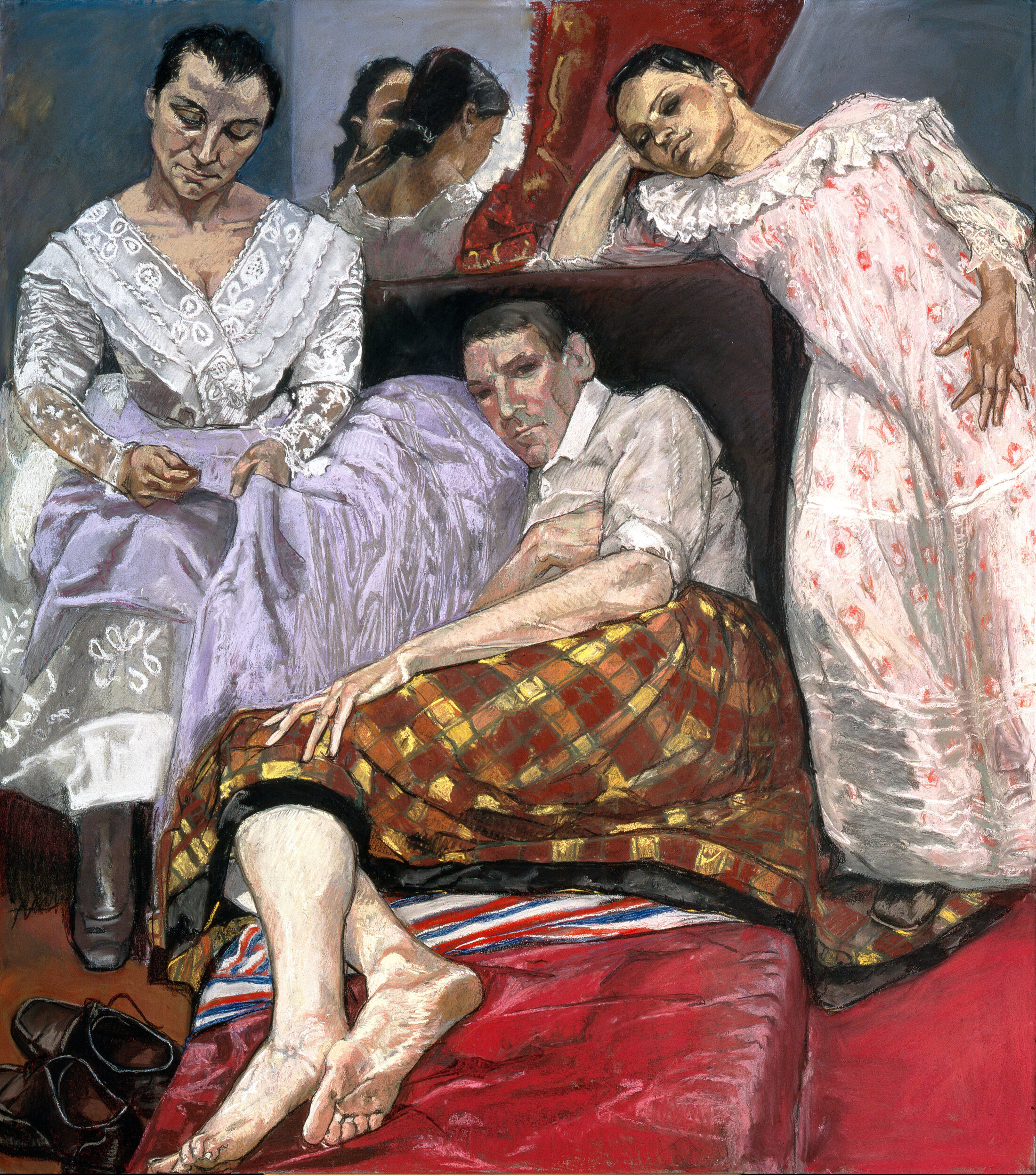

À l’origine, « The family »(1988) devait s’appeler « La résurrection de Lazare ». Le tableau a été réalisé à la fin de la vie de Victor Willings, au moment où seul un miracle pouvait le sauver. C’est cependant un sentiment de malaise qui saisit le regardeur face à la toile. Dans un décor de chambre à coucher, un homme, assis sur le devant du lit en désordre, est déshabillé par l’adolescente qui lui fait face, littéralement collée à son bas-ventre, ainsi que par une femme, sans doute son épouse et la mère des filles – à moins qu’il ne s’agisse d’une femme de chambre si l’on tient compte de ses vêtements –, se tenant derrière lui, tandis qu’une petite fille, immobile et les mains jointes, observe la scène dans le contre-jour de la fenêtre. Son ombre projetée au sol prend beaucoup de place, apparait inquiétante. L’homme semble ivre ou bien malade. La présence imposante de ces trois personnages féminins autour de lui, confirme que ce sont elles qui ont la situation en main. Le père et la fille lui faisant face se fixent les yeux dans les yeux. Bien que sa tête soit partiellement cachée par le bras de son épouse supposée, on peut lire dans le regard du père une expression d’inquiétude qui laisse deviner l’intention malveillante de la fille. L’ambiguïté de la scène est encore renforcée par l’impossibilité de savoir si elle se déroule en début ou en fin de journée, si l’homme est habillé ou déshabillé. La froideur et l’attitude détachée des protagonistes entre eux participent un peu plus au trouble d’un tableau qui nous fait douter de nous-mêmes.

Agrandissement : Illustration 8

Cette même année 1988, Paula Rego peint « The Dance », l’un de ses tableaux les plus célèbres. Il recouvre une signification symbolique forte puisqu’il peut être lu comme une danse de la vie, représentant les étapes de celle d’une femme depuis son enfance jusqu’à sa vieillesse. Le mouvement rythmique des figures contraste avec l’immobilité du cadre, suggérant l’équilibre entre le changement perpétuel et la continuité essentielle de l’existence. La qualité étrange et onirique du tableau est caractéristique de son travail. L’œuvre est envisagée comme un hommage à Victor Willing, décédé au moment de son achèvement. Les dessins préparatoires exposés à proximité témoignent de l’évolution du projet : la ronde dansée en groupe s’est dissoute en couples, en une constellation à trois et en une femme seule en train de danser.

Agrandissement : Illustration 9

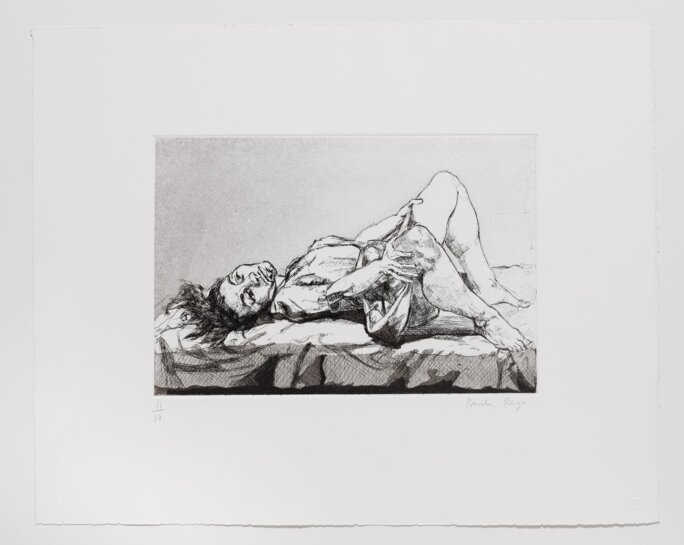

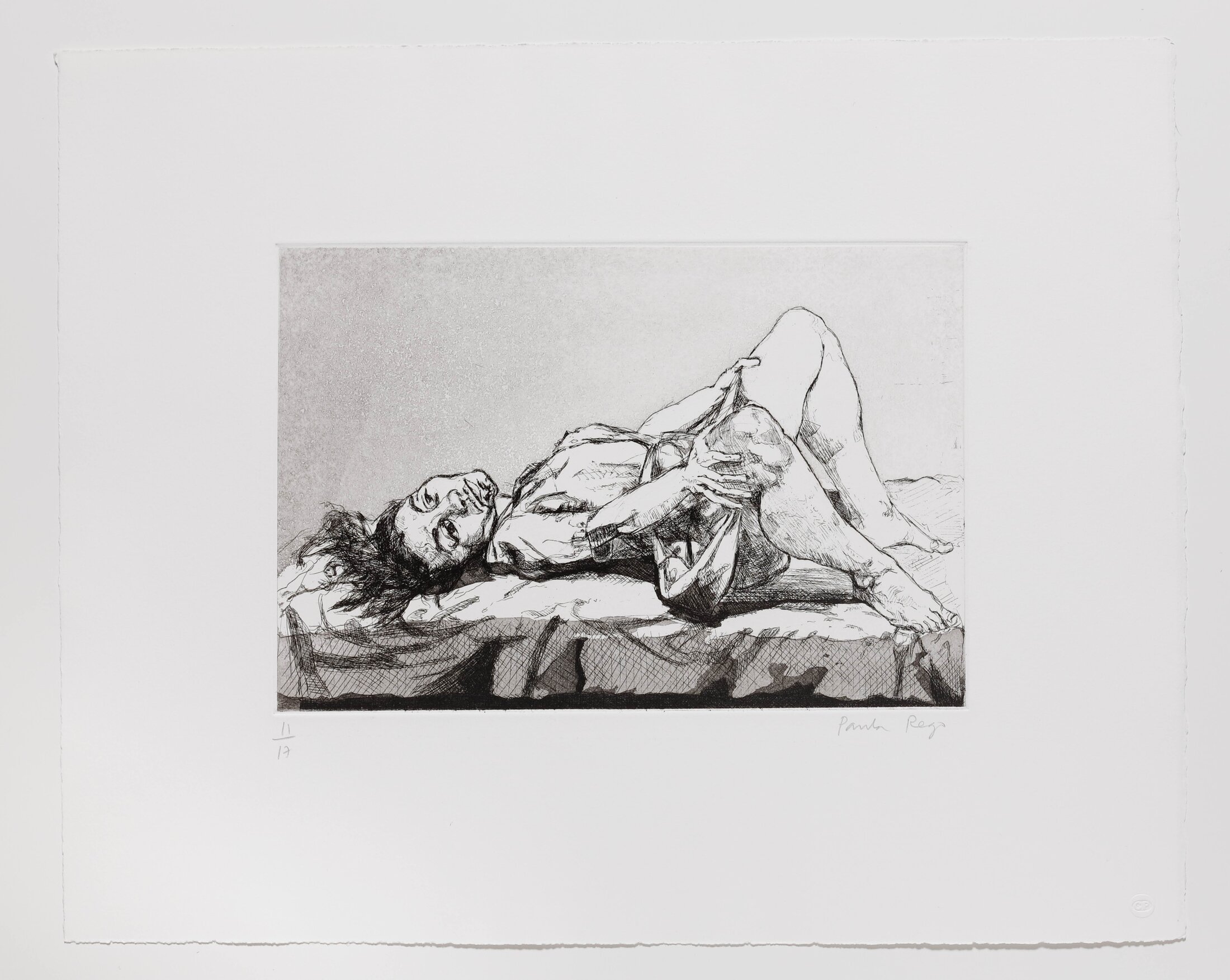

La salle consacrée aux relations entre les femmes et les hommes, intitulée « lutte des sexes », atteste que l’univers de l’artiste n’est pas un monde idéal. La dynamique entre les sexes est marquée par le pouvoir et la violence. Ici, les figures animales représentent des adversaires ou des forces pulsionnelles et des besoins physiques. Paula Rego rejoue ses propres expériences lorsqu’elle aborde le thème de l’infidélité ou des soins apportés à son mari. L’artiste envisage la domination, la vulnérabilité et l’affirmation de soi comme le sort de la condition humaine. Un ensemble de gravures liées à la thématique des « Jeunes filles au chien » donne à voir les motifs de domination et d’infériorité qui déterminent ici l’action.

Agrandissement : Illustration 10

Les années soixante-dix sont marquées par la Révolution des Œillets au Portugal. En 1974, Paula Rego se lance dans la composition d’illustrations de contes de fées, puisant dans les fables traditionnelles. Il lui apparaisse comme un excellent moyen pour introduire un univers subversif en lien avec les normes conservatrices rigides qui dominent encore aujourd’hui la vie quotidienne. La société portugaise, en particulier durant la dictature, a assigné les femmes aux tâches domestiques, les cantonnant aux rôles de mères et d’épouses. L’artiste s’intéresse au côté sombre des fables ainsi qu’à l’inconscient collectif. Les contes portugais lui apparaissent particulièrement violents et cruels. « Le bien et le mal sont clairement définis, mais ils constituent un tout complexe et indivisible[4] » explique-t-elle. La série « Brancaflor », que l’artiste a illustrée et traduite en anglais pour les besoins d’un rapport, figure cette dualité à travers le personnage principal de Brancaflor, fille du diable utilisant ses pouvoirs magiques pour aider le protagoniste à accomplir les tâches impossibles que son père de diable lui a imposé. L’intrigue, pleine d'ambiguïté, de violence et de sacrifice, résonne avec l’expérience de l’artiste dans ses rôles souvent conflictuels de mère, d’épouse et d’artiste professionnelle, qui tente aussi de réaliser ces désirs et aspirations individuelles. Brancaflor vit à la fois dans les domaines du bien et du mal.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

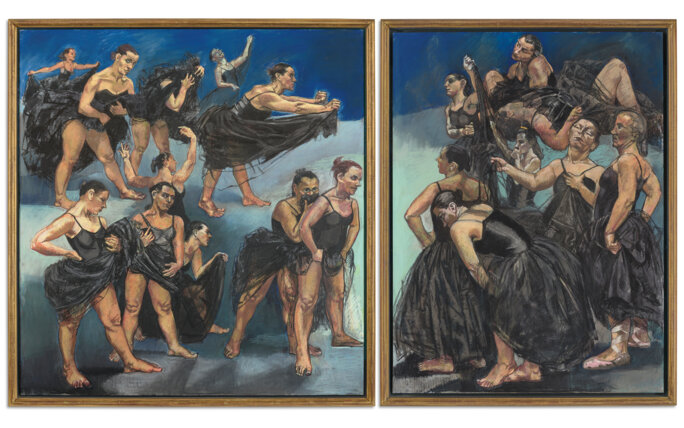

L’installation-sculpture en forme d’armoire « Oratório » (2009) prend des allures d’autel séculaire figurant sur ses volets internes, en lieu et place des traditionnels saints, des femmes opprimées, martyrisées et humiliées qui deviennent elles-mêmes des bourreaux, tandis que le groupe central est composé de grandes poupées jouant des scènes inquiétantes. Avec cette œuvre, Paula Rego renverse le monde. Le diptyque « Dancing Ostriches » (1995) est, quant à lui, une sorte de réflexion sur le film « Fantasia » (1940) de Walt Disney que Paula Rego a vu enfant, son père possédant alors le premier cinéma privé à Lisbonne. L’artiste reprend la séquence des autruches dansantes, dans laquelle les gracieux volatiles interprètent la « Danse des heures »extraite de l'opéra « La Gioconda » d’Amilcare Ponchielli pour en offrir une perspective féministe en traduisant l’anthropomorphisme plein d’esprit de Disney en un groupe de femmes robustes aux larges épaules, dans huit grands panneaux. Du monde de Walt Disney, Paula Rego a gardé le mystère, l’enchantement et la combinaison de plaisir et de peur que le dessinateur a insérés dans sa narration.

Agrandissement : Illustration 13

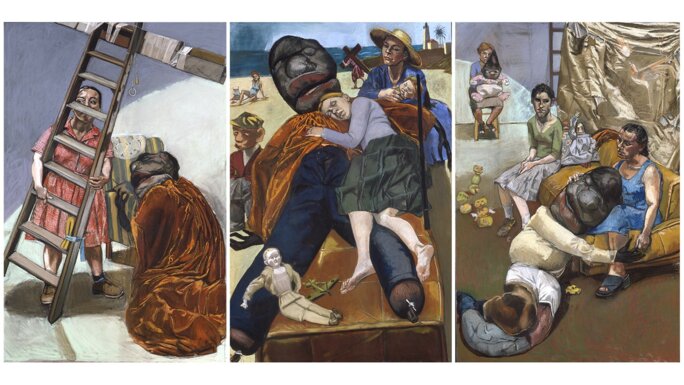

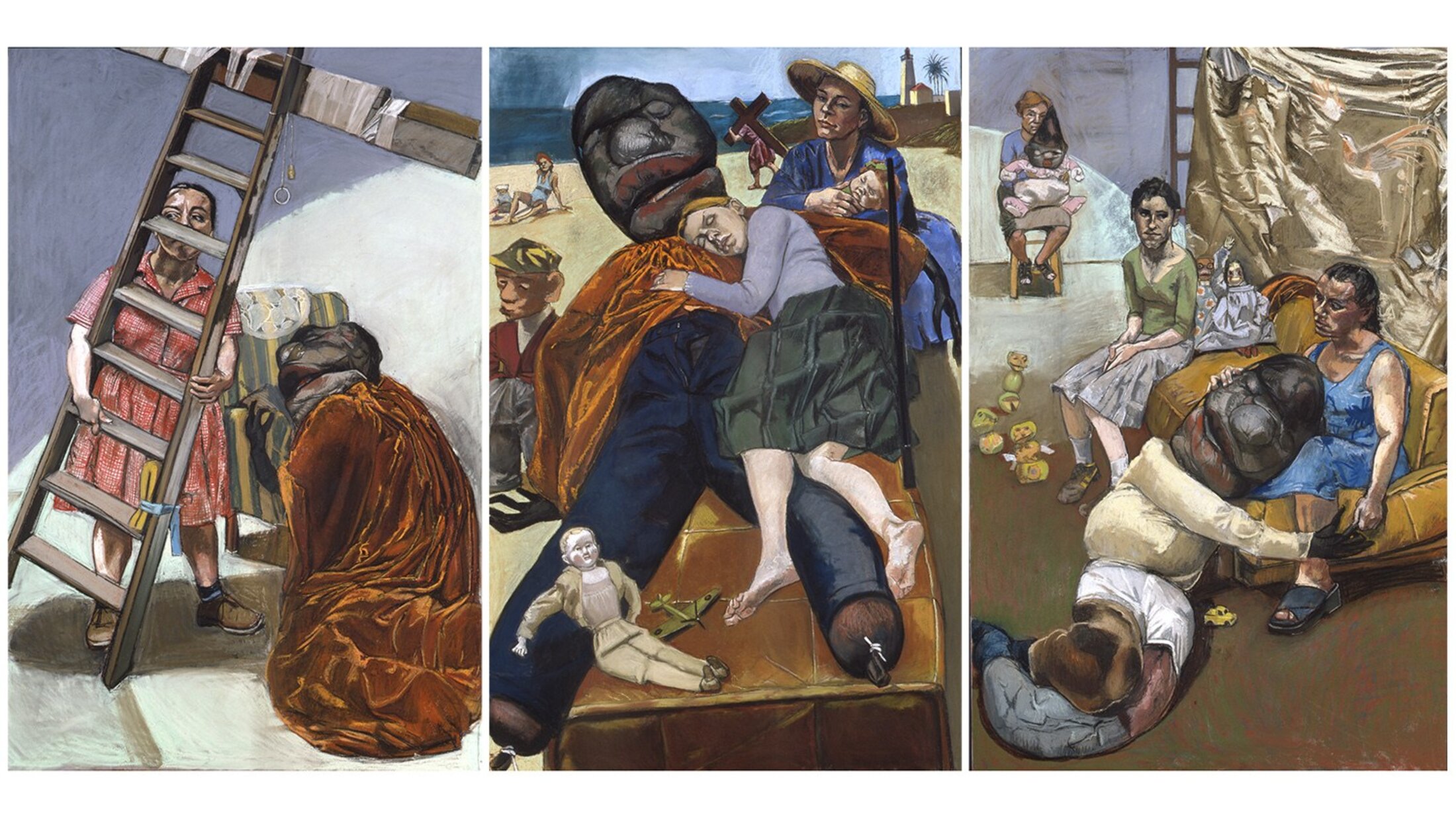

Lorsque Paula Rego entame une psychanalyse, elle s’ouvre aux domaines de l’irrationnel et du refoulé. Adapté de la pièce du dramaturge irlando-britannique Martin McDonagh, « The Pillowman (triptyque) » (2004) apparait ici terrifiant. La scène centrale est dominée par la masse noire et flasque d’une peluche grotesquement énorme dans les bras de laquelle dort une jeune femme. Derrière eux, une mère allaite un enfant sur une plage du littoral. Au loin apparait un phare esseulé. Paula Rego reprend principalement les récits sombres des contes de fées, qu’elle insère dans une scène d’interrogatoire. L’artiste associe L’homme oreiller à la figure de son père souffrant de dépression.

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

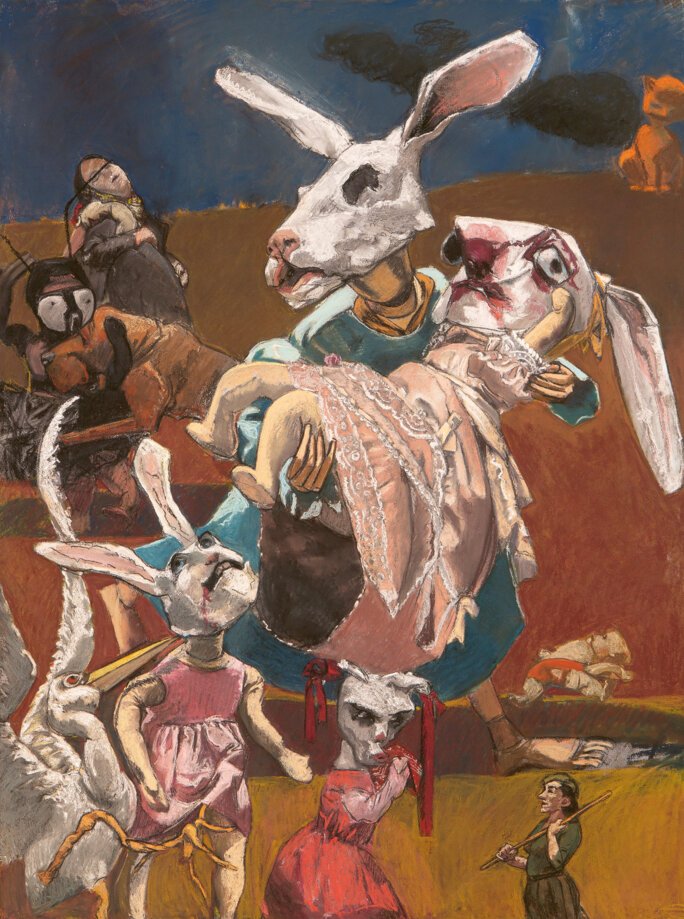

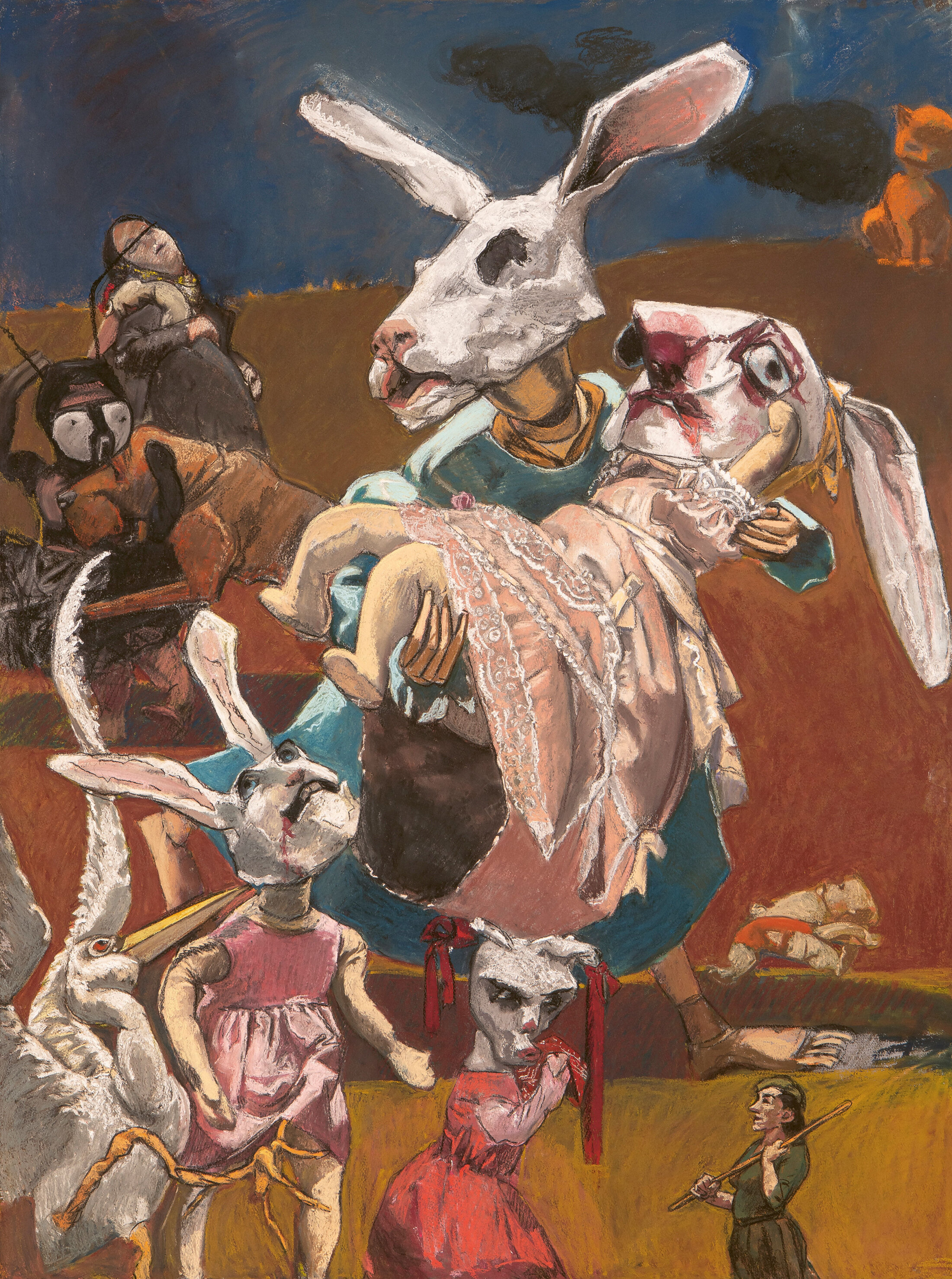

Paula Rego utilise son art comme outil politique, dénonçant la pratique des mutilations génitales féminines, les avortements illégaux et leurs conséquences dangereuses… L’artiste utilise la métaphore des animaux pour décrire les humains. Il ne s’agit pas là d’un geste surréaliste. Le lapin est un vieux symbole de la résurrection. Il est omniprésent dans « War » (2003), grande composition au pastel sur papier dans laquelle une femme à tête de lapin portant un enfant blessé occupe le centre de la composition. Elle est entourée de plusieurs personnages réalistes et fantastiques rappelant le style grotesque qu’affectionne Rego. La dernière salle est dédiée à l’esprit combatif et à ses conséquences corporelles. Dans la série de sept pastels intitulée « Possession » (2004), l’artiste fait poser son modèle sur un sofa qu’elle a acheté à son psychanalyste, montrant comment la lutte contre soi-même peut paralyser l’esprit et écraser le corps.

Agrandissement : Illustration 16

Agrandissement : Illustration 17

Agrandissement : Illustration 18

Opposée aux conventions, Paula Rego n’a jamais effacé de son esprit le drame d’avoir été une enfant. Elle a continué à avoir peur dans le noir. Sa peinture possède cette qualité étrange et onirique qui lui est propre. L’exposition de Bâle se termine sur « Angel » (1998), toile iconique, dernière image de la série de peintures inspirées du « Crime du Père Amaro » de José Maria Eça de Queirós. Elle montre une femme puissante et intimidante en noir et or, brandissant une épée dans une main et saisissant une éponge dans l’autre. Dans ses œuvres de jeunesse, l’artiste était guidée par le but de « donner un visage à la peur ». Ange vengeur, cette figure de la force féminine revêt une importance spécifique pour Paula Rego car, de son aveu même, elle incarne la synthèse de son programme artistique. S’il ne s’agit pas explicitement d’un autoportrait, l’œuvre s’identifie néanmoins « au sens interventionniste de l’œuvre de l'artiste : entre l'épée et l'éponge, la protection et la vengeance, la punition et le pardon[5] ».

Agrandissement : Illustration 19

[1] Apparue en Grande-Bretagne à la fin des années 1940, la notion d’« école de Londres », a servi de label à une peinture figurative, humaniste et traditionnelle. Regroupant des artistes comme Michael Andrews, Frank Auerbach, Francis Bacon, Lucian Freud et Leon Kossoff, elle est devenue l’objet d’études et d’expositions nationales et internationales dans les années 1980 et 1990. Voir Marjorie Vanbaelinghem, « L’école de Londres, art et histoire de l’art britanniques à la fin du XXe siècle », Perspective, 2 | 2007, 281-304.

[2] Suzie Mackenzie, « Don't flinch, don't hide », The Guardian, 30 novembre 2002, https://www.theguardian.com/artanddesign/2002/nov/30/art.artsfeatures

[3] Ibid.

[4] Paula Rego, « Quelques origines des contes de fées », dans le rapport envoyé à la Fondation Calouste Gulbenkian, Londres, juillet 1977, Gulbenkian Archives, Lisbonne, J05-029, cité dans Eva Riefert (Ed.), Paula Rego. Power games, catalogue de l’exposition éponyme, Kunstmuseum Basel, du 28 septembre 2024 au 2 février 2025, Hirmer,2024, p. 116 ?

[5] Helena de Freitas, citée dans « Two new paintings by Paula Rego in the CAM Collection », Calouste Gulbenkian Foundation, 28 janvier 2022, https://gulbenkian.pt/en/news/two-new-paintings-by-paula-rego-in-the-cam-collection/

Agrandissement : Illustration 20

PAULA REGO : Jeux de pouvoir. Commissariat : Eva Reifert, conservatrice du XIXe s. et art moderne, Kunstmuseum Basel.

Du mardi au dimanche, de 11h à 18h - Jusqu'au 2 février 2025.

Kunstmuseum

St. Alban-Graben, 8

CH - 4010 BASEL

Agrandissement : Illustration 21