Agrandissement : Illustration 1

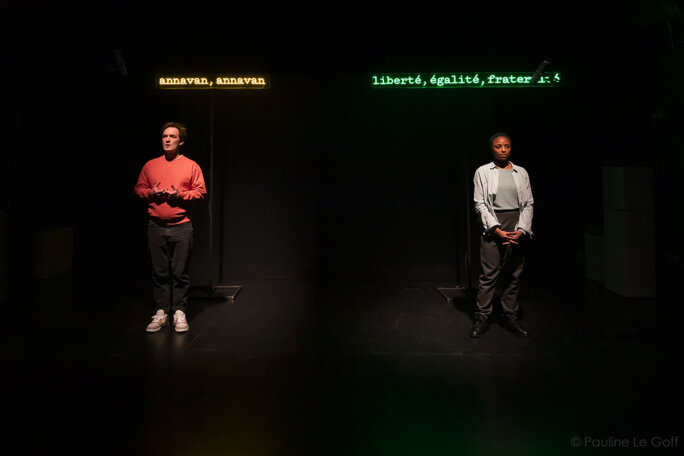

Un écran blanc et un mat portant les mots « Liberté, Égalité, Fraternité » – plus tard un autre mat portera l’expression « annavan, annavan[1] » – constituent le décor minimal de la pièce qui commence. La seule chose que Mathieu connait d’Haïti, c’est la petite île de Tortuga qui se trouve au nord de celle-ci. Son père lui a offert « L’île au trésor » de Robert Louis Stevenson quand il était enfant et il s’est pris de passion pour les pirates. Tous les dimanches, Kendy chante. Elle est choriste à l’église de sa paroisse. Elle explique que les parents, déçus par la politique haïtienne depuis l’indépendance, envoient leurs enfants à l’étranger coûte que coûte, prioritairement aux États-Unis et en Europe, afin de faire leurs études puis d’envoyer de l’argent à leur famille. À l’étroit dans le modeste appartement familial de banlieue parisienne qu’il partage avec son père, professeur d’histoire-géo dans un collège, Mathieu rêve d’ailleurs.

Il manque de rater l’épreuve écrite du concours d’entrée de Science Po Paris en raison d’un retard de RER, peste contre sa condition sous le regard amusé de Kendy, venue en France faire ses études, réalisant ainsi le rêve d’ascension sociale de ses parents. À l’issue de l’épreuve, la conversation s’engage autour du sujet qui tenait en trois mots : Liberté, Égalité, Fraternité. Si Mathieu l’a trouvé dur et a fait preuve de retenue, pesant le pour et le contre avant de s’orienter vers une lecture consensuelle de la devise de la République française, Kendy, elle, n’a pas mâché ses mots. Haïtienne, elle ne connait que trop bien la tonalité illusoire de ses termes emphatiques. Il évoque 1794, l’Assemblée nationale et l’abolition de l’esclavage. Vaste parodie lui répond-elle : l’esclavage était aboli depuis des mois déjà à Haïti. En outre, nombre de députés étaient propriétaires de plantation à Saint-Domingue – ancien nom de l’île. Au cours du soulèvement des esclaves dans la nuit du 22 au 23 août 1791, Boukman[2]prononce le serment de Bois-Caïman, considéré comme l’acte fondateur de la révolution. Il est le premier leader identifié de l’insurrection. En France, on tient Toussaint-Louverture pour le héros de l’indépendance. Kendy le rappelle, il viendra après. L’Assemblée nationale n’a fait que reconnaitre ce qui avait été fait. « De toute façon, mon révolutionnaire préféré, c’est Robespierre » affirme Mathieu. Kendy lui rappelle que Napoléon rétablira l’esclavage à peine huit ans plus tard. Malgré leurs différences, une amitié va naitre entre eux. Mathieu réussit le concours de Science Po Paris, pas Kendy. Le premier sera déçu de l’enseignement au point d’abandonner au grand dam de Kendy qui, après avoir arrêté médecine pour intégrer une licence d’économie à la fac, a pris un petit boulot pour payer le loyer que ses parents refusent désormais d’assumer. « Ici, on met trop les gens dans des cases » dit-elle.

Mathieu finira par partir avec une ONG à Haïti, ce que lui reproche Kendy. Elle ne connait que trop bien l’opulence de ces petits blancs venus les sauver, trustant les plus beaux endroits de l’île, bénéficiant d’une piscine et de l’air conditionné quand la population ne mange pas à sa faim. Mathieu le constatera et reviendra en France. Kendy repartira à Haïti le lendemain du retour de son ami avec pour ambition de créer sa propre entreprise et ainsi des emplois. Investir dans son pays, elle en est persuadée, est la solution pour le sortir enfin de la misère. Elle déchantera aussi hélas. Les épreuves constantes subies par Haïti ne sont pas à mettre sur le dos d’une quelconque malédiction mais à rechercher plutôt du côté de l’ancien occupant. Le 11 juillet 1825, vingt-et-un ans après la proclamation de son indépendance, la France, assiégeant l’île d’une flotte de quatorze vaisseaux et cinq cents canons, contraint le président haïtien à signer un traité avec le roi Charles X qui reconnait l’indépendance contre une indemnité colossale : cent cinquante millions de franc-or – elle sera plus tard ramenée à quatre-vingt-dix millions –, officiellement destinée aux planteurs dépossédés de leur terre. L’échéance courra sur cinquante-trois ans pour ne se terminer quand 1888. Haïti a payé sa liberté au prix fort. Une récente enquête du New York Times[3] révèle que le pays en subit encore aujourd’hui les conséquences.

Agrandissement : Illustration 2

Haïti, page manquante de l’histoire révolutionnaire française.

Pièce initiatique, « Kap O Mond ! » est né d’un spectacle qui n’a pas vu le jour. Le covid et ses conséquences ont remis à plus tard l’ambitieux projet d’Olivier Coulon-Jablonka initié avec l’autrice Alice Carré avec qui il développe une collaboration au long cours autour d’une « enquête historique sur les rapports de la France avec ses colonies au moment de la Révolution Française[4] ». Intitulé « Aux armes, et caetera », cette large fresque devait revenir sur la Révolution haïtienne, première lutte anticoloniale de l’histoire, première révolution noire qui ait réussi, curieusement absente de l’histoire révolutionnaire française. De cette parenthèse forcée est née une petite forme pour deux comédiens, dont l’ambition est de pouvoir être jouée partout, à la fois dans les théâtres et les lieux non théâtraux, afin de porter, principalement à destination des jeunes, l’histoire méconnue de la Révolution haïtienne. « Il nous semble urgent d’aborder avec eux la question de la colonisation, de l’esclavage. Car l’histoire passé continue de hanter notre présent[5] » écrit Olivier Coulon-Jablonka dans sa note d’intention. D’emblée, l’action a été transposée dans l’époque contemporaine. Ouvrir une réflexion sur la résurgence des mémoires coloniales dans le contexte actuel, telle était la commande passée à Alice Carré.

La pièce s’est alors structurée autour d’un dialogue entre deux auteurs, l’un français, l’autre haïtien. Alice Carré et Carlo Handy Charles, chercheur et auteur originaire de l’île installé au Canada, vont ainsi croiser les mémoires, les cultures. Un voyage à Haïti en 2018, à la découverte des lieux majeurs de la Révolution haïtienne et de son indépendance, suffit pour comprendre que la transmission féconde et nourrie de la mémoire révolutionnaire haïtienne est passée sous silence en France. Enseignée, célébrée, commémorée au cœur du récit national, l’indépendance haïtienne, comme le reste des anciennes colonies d’ailleurs, n’est quasiment jamais mentionnée dans une histoire révolutionnaire française très métropolitaine. La pièce transposée à aujourd’hui déplace ces discussions autour, d’une part, de la dépendance dans laquelle les tutelles internationales maintiennent le pays à travers notamment les programmes humanitaires mis en place après le tremblement de terre de 2010, et, d’autre part, de la corruption politique massive qui nécrose toutes les strates de la société insulaire, les dirigeants haïtiens ayant toujours fait main basse sur les richesses du pays. Ces nouveaux impérialismes et mécaniques d’abus locaux tissent des situations qui renvoient au traumatisme d’un passé qui ne passe pas en faisant ressurgir ses fantômes.

De cette pièce initiatique où deux jeunes gens se confrontent mutuellement à l’altérité et regardent en miroir leurs deux pays, évoluant pour mieux questionner leurs déterminismes, leurs éducations et leurs sociétés, émergent des paysages contemporains de France et d’Haïti qui ne peuvent échapper à leurs passés inextricablement imbriqués. La pièce est un dialogue entre la Révolution française et la Révolution haïtienne. Olivier Coulon-Jablonka, qui dirige depuis plus de dix ans le Moukden-Théâtre, utilise d’ordinaire des matériaux bruts documentaires dans ses créations. Si le texte s’écrit à partir du réel, il passe ici par la fiction qui permet une mise à distance. Dans l’amitié qui prend alors forme vont se répercuter les conflits antérieurs. Tous deux vont traquer ce passé colonial jusque dans leur choix de vie.

« Kap O Mond ! » interroge de façon critique le concept d’universalisme et son indispensable actualisation. « Ce que nous apprend cette histoire, ce n’est donc pas qu’il faut en finir avec l’idée d’égalité, mais que les principes ne valent rien s’ils ne sont pas travaillés par une dialectique[6] » explique Olivier Coulon-Jablonka. « Il ne s’agit pas de renoncer à tout projet d’émancipation, mais de voir comment celui-ci doit se réaliser au travers des luttes concrètes ». La Révolution haïtienne a, un temps, réalisé l’idéal des Lumières.

Agrandissement : Illustration 3

[1] (en avant, en avant !) que François Capois prononça pour lancer ses hommes contre les troupes de Napoléon retranchées dans le Fort de Vertières au Cap Français.

[2] « Les traces laissées par Boukman dans les archives de l’époque nous apprennent qu’en 1791 il était en esclavage à la plantation Clément à l'Acul-du-Nord (une paroisse du nord de Saint-Domingue). Bien que commandeur (responsable d’équipe dans le système esclavagiste), il passait pour un « mauvais sujet », et avait déjà été repéré pour marronnage. Le chercheur haïtien R. Salnave indique que, dès 1790, il brigandait dans la région avec Georges Biassou, l’un des futurs leaders de l’insurrection. (…) Boukman sera tué les armes à la main par les troupes françaises le 7 novembre 1791, dans son camp de l’Acul-du-Nord, après avoir résisté pendant une dizaine de jours. Pour impressionner la population esclave, le pouvoir colonial brûlera son corps et exposera sa tête sur une pique au Cap- Français, la grande ville du nord. Peine perdue : l’insurrection se poursuivra, sous le commandement de ses leaders Jean-François, Biassou, et Toussaint Louverture, et finira par aboutir à l’abolition de l’esclavage à Saint-Domingue, le 29 août 1793, puis à l’indépendance de la colonie le 1er janvier 1804 », in « Boukman – Le détonateur de la Révolution haïtienne », Fondation pour la mémoire de l’esclavage, https://memoire-esclavage.org/biographies/boukman#:~:text=Lors%20du%20soulèvement%20des%20esclaves,leader%20identifié%20de%20l%27insurrection.

[3] Catherine Porter, Constant Méheut, Matt Apuzzo and Selam Gebrekidan, « La rançon. À la racine des malheurs d’Haïti : des réparations aux esclavagistes », New York Times, 20 mai 2022, https://www.nytimes.com/fr/2022/05/20/world/haiti-france-dette-reparations.html

[4] Olivier Coulon-Jablonka, « note d’intention », in dossier du spectacle Kap O Mond !, Moukden Théâtre, https://moukdentheatre.files.wordpress.com/2023/03/202301-dossierkapomond.pdf

[5] Ibid.

[6] Entretien avec Olivier Coulon-Jablonka réalisé par le Théâtre de La Vignette, Scène conventionnée, Université Paul-Valéry Montpellier.

Agrandissement : Illustration 4

KAP O MOND ! - Texte Alice Carré et Carlo Handy Charles. Mise en scène Olivier Coulon-Jablonka. Avec Charles Zevaco et Simon Bellouard en alternance Roberto Jean et Sophie Richelieu en alternance. Régie lumières Léandre Garcia Lamolla en alternance avec Christelle Toussine Régie son Mathieu Aubourg. Collaboration artistique et dispositif scénique Anne Vaglio Création sonore Samuel Mazzotti. Construction Théo Jouffroy. Production Compagnie Moukden Théâtre & Théâtre de Belleville. Co-production Théâtre de La Vignette, Scène conventionnée, Université Paul-Valéry Montpellier, Théâtre du Champ au Roy, scène de territoire écritures contemporaines, Guingamp Soutiens Théâtre L’Echangeur, Cie Public Chéri. Remerciements aux ateliers du T2G, au Théâtre de la Commune, CDN d’Aubervilliers. Spectacle créé du 17 au 22 janvier 2022 au Théâtre L’Echangeur - Bagnolet ; vu au Théâtre de Belleville, le 21 avril 2023.

Du 5 avril au 30 juin 2023,

Théâtre de Belleville

16, passage Piver

75 011 Paris