Agrandissement : Illustration 1

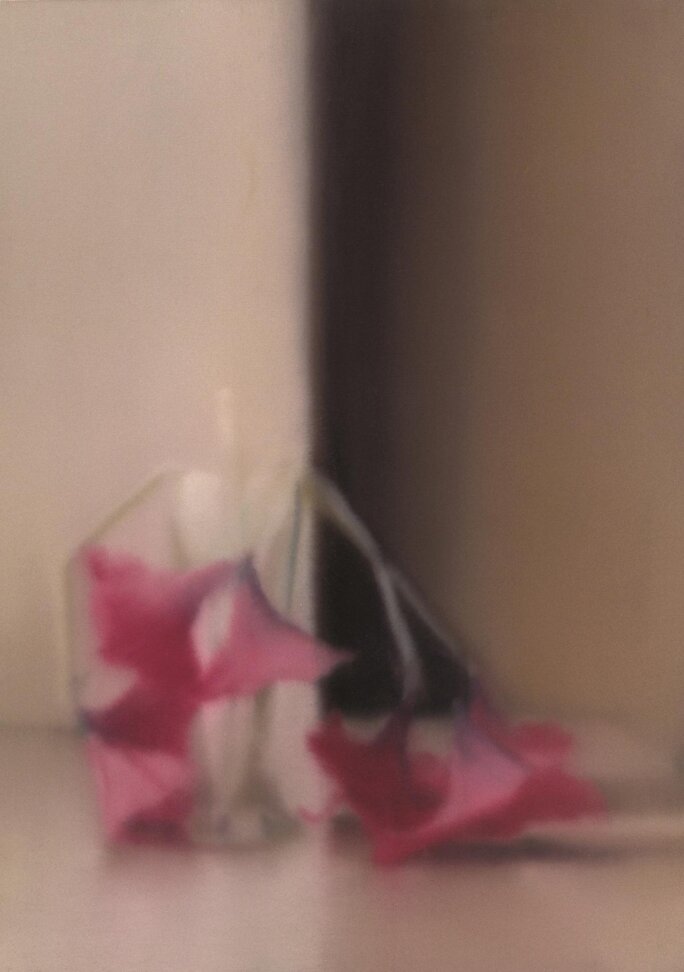

Entreprise audacieuse, à la fois érudite et sensible, l’exposition « Dans le flou, une autre vision de l’art de 1945 à nos jours », présentée au musée de l’Orangerie à Paris, revisite l’histoire de l’art moderne et contemporain par le prisme du flou. Cette proposition curatoriale, riche et dense, s’articule autour de l’hypothèse suivante : le flou, loin d’être une imperfection ou une défaillance, serait un choix esthétique délibéré, une clef pour déchiffrer un pan entier de la création plastique depuis la Seconde Guerre mondiale. En prenant pour point de départ les « Nymphéas » de Claude Monet, l’exposition tisse un fil thématique, non chronologique, qui interroge les frontières du visible, la mémoire, l’incertitude et, au final, la possibilité d’un réenchantement du monde.

Agrandissement : Illustration 2

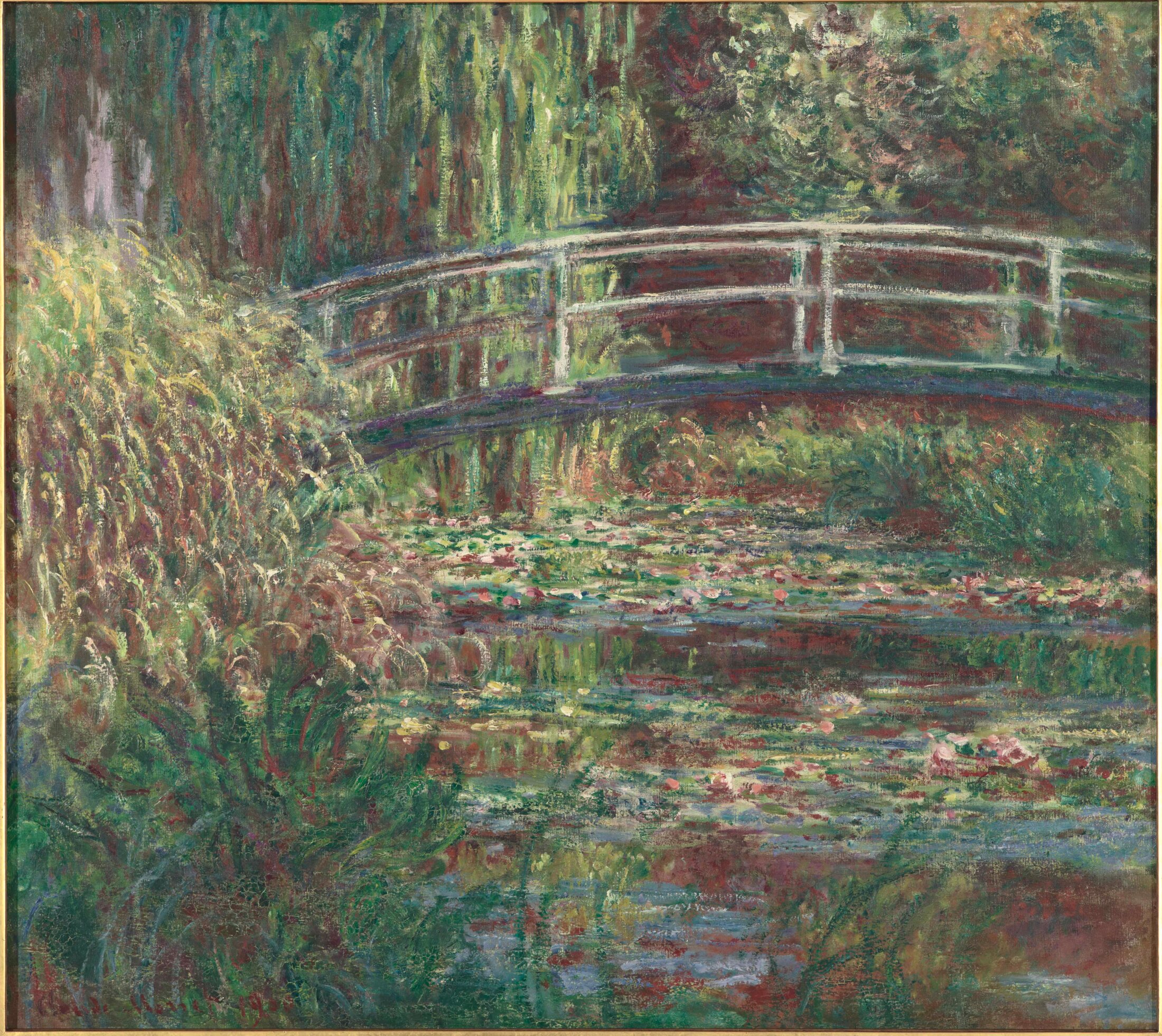

Les Nymphéas comme matrice du flou

L’exposition s’ouvre sur une relecture des « Nymphéas » de Monet, dont les vastes compositions aquatiques, installées depuis 1927 dans les salles ovales de l’Orangerie, servent de socle conceptuel. Longtemps interprété comme le symptôme d’une vision altérée par la cataracte, le flou de ces toiles est ici réhabilité comme une décision esthétique consciente, un geste précurseur des expérimentations modernes et contemporaines. Cette hypothèse, défendue avec conviction par les commissaires Claire Bernardi et Emilia Philippot, est séduisante. Elle replace Monet non seulement comme un pionnier de l’abstraction, mais aussi comme un visionnaire ayant anticipé une esthétique de l’indéterminé dans laquelle la dissolution des formes devient une invitation à repenser notre rapport au visible. La citation placardée en exergue – « Au vrai, on ne voit rien. Rien de précis. Rien de définitif. Il faut en permanence accommoder sa vue[1] » – donne le ton. Impossibilité fondamentale de « faire le point », nécessité d’accommoder en permanence sa vision, le flou exige un effort du regard, une disponibilité à l’incertitude.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

L’exposition déploie avec une intelligence remarquable la généalogie de cette esthétique. Du flou photographique aux expérimentations contemporaines, elle trace une cartographie cohérente d’un territoire artistique trop souvent négligé par l’histoire de l’art. Cette approche diachronique s’ancre dans une généalogie esthétique plus large qui permet de révéler des correspondances inattendues et de faire dialoguer des œuvres que tout semble séparer au premier regard. La salle introductive, qui met en dialogue des œuvres du XIXèmesiècle – un paysage brumeux de William Turner, une sculpture non finito d’Auguste Rodin, ou encore les photographies vaporeuses de Julia Margaret Cameron – avec les « Nymphéas », inscrit le flou dans une tradition qui remonte au sfumato renaissant et à l’impressionnisme. Cette contextualisation historique est l’un des points forts de l’exposition. Elle montre que le flou, loin d’être une invention contemporaine, s’inscrit dans une longue histoire de questionnements sur la perception et la représentation. Pourtant, on peut se demander si cette généalogie ne force pas quelque peu le trait en subsumant des démarches artistiques aussi diverses sous une même bannière. Le flou de Turner, poétique et atmosphérique, est-il vraiment comparable à celui, plus conceptuel, d’un Hans Haacke ou d’un Gerhard Richter ? Cette homogénéisation, bien que séduisante, risque de gommer les spécificités des intentions artistiques.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Dialogues diachroniques

Le parcours, organisé en trois sections thématiques suivi d’un épilogue, se veut à la fois sensible, historique et politique. Cette structure non chronologique permet des dialogues stimulants entre des œuvres de périodes et de médiums différents : peintures, sculptures, photographies, vidéos et installations se côtoient dans une scénographie fluide, au sein de laquelle les frontières entre les disciplines s’estompent, à l’image du flou lui-même. L’« Hommage à Monet » (2024) de Vincent Dulom, créée spécifiquement pour l’exposition, produit un halo bleu mouvant qui semble se dissoudre sous le regard, offrant une expérience visuelle hypnotique qui incarne parfaitement l’esthétique du flou comme un processus dynamique, presque vivant. D’autres œuvres interpellent par leur intensité. La grande photographie de Nan Goldin, avec ses contours brouillés par l’émotion et l’instantanéité, dialogue avec les silhouettes évanescentes d’Alberto Giacometti et les toiles vibrantes de Hans Hartung, dans lesquelles les formes semblent trembler dans un chaos chromatique. La vidéo « Waiting for the Barbarians » (2013) de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, avec son brouillage sonore et visuel, interroge la mémoire collective et les traumas historiques, tandis que les portraits flous issus de la collection de Sébastien Lifshitz capturent l’éphémère de l’identité humaine. Ces rencontres sont souvent saisissantes, car elles mettent en lumière la capacité du flou à exprimer l’irreprésentable, qu’il s’agisse de la douleur, du doute ou de l’effacement du temps.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

L’exposition excelle lorsqu’elle s’attache à montrer comment le flou, en jouant sur les lisières du visible, invite à une réflexion quasi philosophique sur la perception et la subjectivité. « Le flou met en œuvre et en mouvement notre capacité à voir, à interpréter et à saisir des images dans le temps long de la pensée[2] »explique très justement Sally Bonn sur France Culture. Cette idée est particulièrement pertinente dans des œuvres comme celles de Gerhard Richter, dont les toiles superposent des couches de peinture pour brouiller la mémoire, ou dans les photographies de Thomas Ruff, qui emprunte au vocabulaire scientifique pour questionner les limites de la vision. Le flou devient ici un outil de résistance à la « surveillance du réel », une manière de s’affranchir des injonctions à la clarté et à l’objectivité. Pourtant, cette ambition philosophique bute sur une forme d’universalisme qui peut sembler réducteur. En érigeant le flou comme une clé de lecture universelle de l’art post-1945, une réponse commune à l’instabilité du monde après la Seconde Guerre mondiale, l’exposition risque de simplifier des démarches artistiques complexes.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

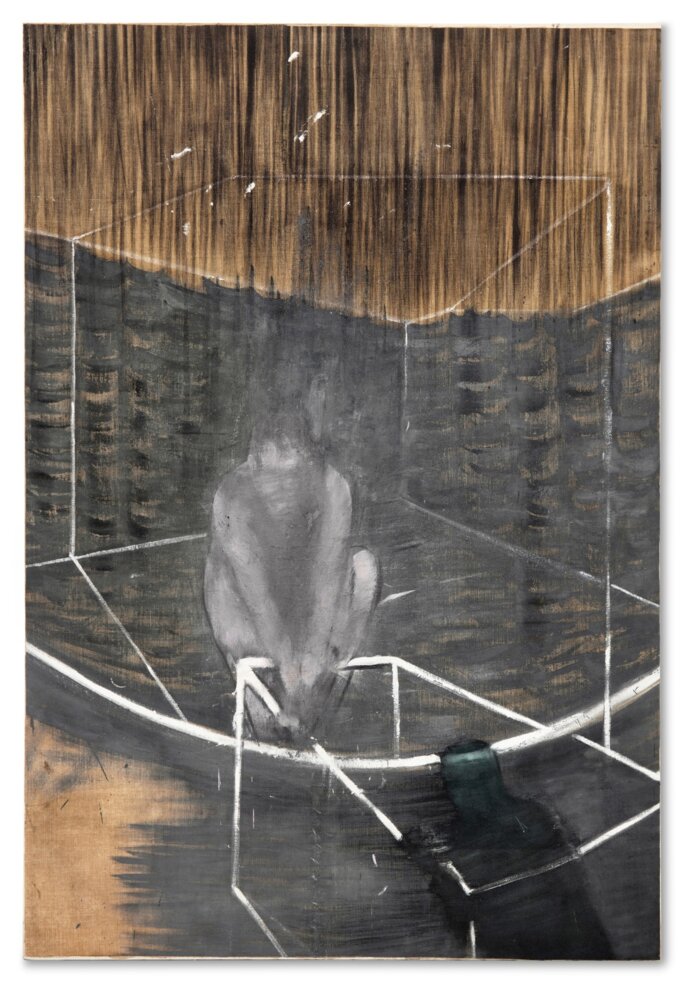

Le flou chez Francis Bacon, avec ses figures déformées et torturées, n’a pas la même finalité que celui, plus contemplatif, chez Mark Rothko ou Hiroshi Sugimoto. En regroupant ces artistes sous une même étiquette, l’exposition tend à aplatir les singularités au profit d’un récit curatorial unifié. Cette tendance à l’homogénéisation sacrifie la diversité des intentions en faveur d’une thèse plaisante mais parfois trop systématique. Par ailleurs, l’absence de certaines thématiques, comme le corps, le désir ou l’ivresse, limite la portée du propos. Le flou, en tant que motif, aurait pu être exploré dans des dimensions plus charnelles ou psychédéliques, ce qui aurait enrichi le discours et évité une certaine froideur conceptuelle. Intitulé « Réenchanter le monde », l’épilogue s’ouvre sur une citation de Mircea Cantor, « Unpredictable future », et propose une réflexion sur l’incertitude des temps contemporains. Cette section, qui met en avant des œuvres de Pipilotti Rist ou de Bill Viola, veut célébrer le flou comme une possibilité de réenchantement, une invitation à embrasser l’indéterminé plutôt qu’à le craindre. Si l’intention est belle, elle reste quelque peu abstraite, et l’on regrette que cet épilogue ne s’ancre pas davantage dans des problématiques actuelles, comme les crises écologiques ou les bouleversements technologiques, qui auraient pu donner une résonance plus concrète à ce « réenchantement ».

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

« Dans le flou » est une exposition intellectuellement stimulante, qui parvient à faire dialoguer des œuvres d’une grande diversité avec une cohérence thématique remarquable. En repositionnant le flou comme un choix esthétique et philosophique, elle offre une relecture originale de l’histoire de l’art, ancrée dans une réflexion sur la perception et l’incertitude. Les dialogues entre les « Nymphéas » de Monet, les sculptures de Rodin, les photographies de Nan Goldin ou celle de Mircea Cantor sont souvent saisissants, et la scénographie, fluide et immersive, accompagne efficacement le propos. Pourtant, l’exposition pèche par moments par son ambition d’universalité, qui tend à gommer les singularités des démarches artistiques, et par l’absence de certaines thématiques qui auraient enrichi le discours. SI l’on salue l’audace du projet, on peut regretter une certaine tendance à la surthéorisation qui risque de confiner le flou dans une grille de lecture trop rigide. Malgré ces réserves, l’exposition reste une expérience visuelle et intellectuelle remarquable, qui appelle à regarder autrement, à accommoder sa vue, et à se laisser troubler par l’indistinct. En nous invitant à « cesser de vouloir constamment faire le point », l’exposition nous offre une leçon de regard particulièrement précieuse. Elle nous rappelle que l’art contemporain trouve parfois sa force la plus authentique non pas dans l’affirmation mais dans l’interrogation, non pas dans l’évidence mais dans l’exploration patiente des territoires de l’incertain.

Agrandissement : Illustration 16

[1] Grégoire Bouillier, Le Syndrome de l’Orangerie (2024), Paris, Flammarion, 2024, 432 p.

[2] Sally Bonn, in Les Midis de Culture, France Culture, 15 mai 2025, https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-midis-de-culture/critique-expo-dans-le-flou-une-autre-vision-de-l-art-de-1945-a-nos-jours-au-musee-de-l-orangerie-2842094

Agrandissement : Illustration 17

DANS LE FLOU, UNE AUTRE VISION DE L’ART DE 1945 À NOS JOURS. Commissariat : Claire Bernardi, directrice, musée de l’Orangerie, Emilia Philippot, conservatrice en chef, adjointe à la directrice des études, Institut national du patrimoine, en collaboration avec Juliette Degennes, conservatrice, musée de l’Orangerie. Catalogue sous la direction de Claire Bernardi et Émilia Philippot, coédition musée d’Orsay / Atelier EXB, 2025, 288 pages, 19x25,5 mm, env. 130 illustrations.

Du 30 avril au 18 août 2025.

Du mercredi au lundi, de 9h30 à 18h. Nocturne le vendredi.

Musée de l'Orangerie

Jardin des Tuileries (côté Seine)

75 001 PARIS

Agrandissement : Illustration 18