Agrandissement : Illustration 1

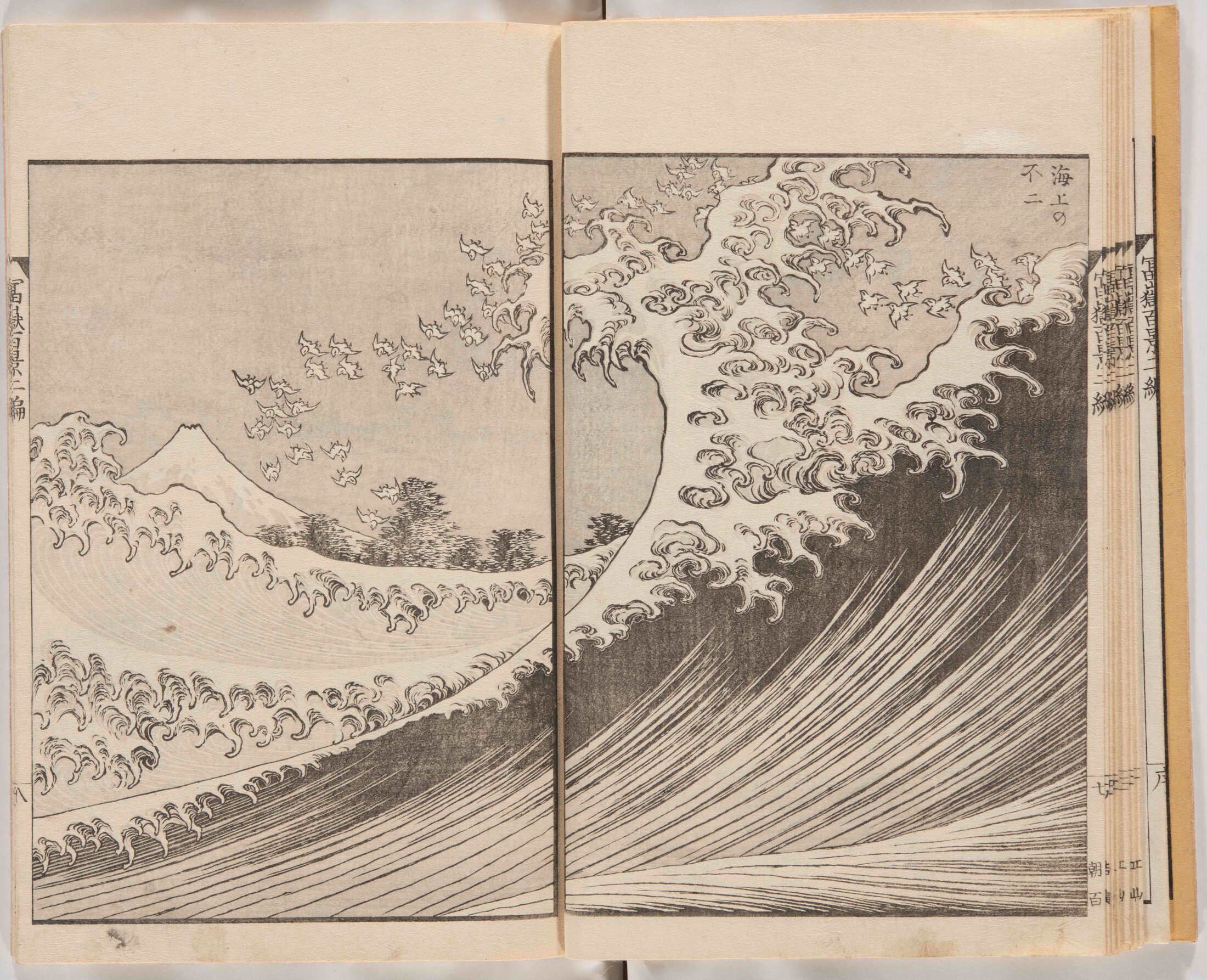

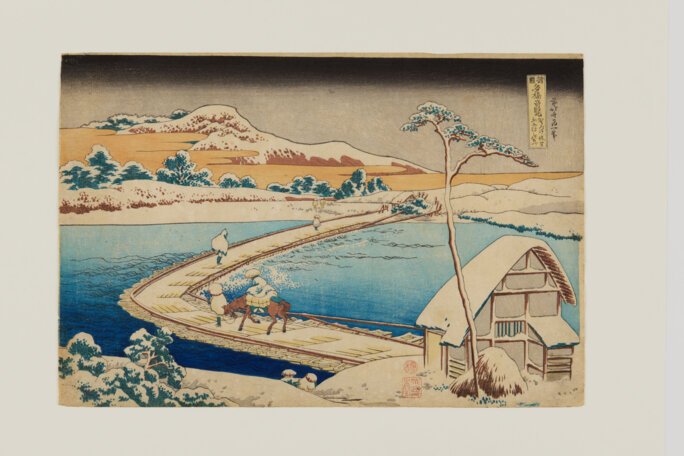

Exécutée vers 1830, « Au revers d’une vague au large de Kanagawa », pièce maîtresse des « Trente-six vues du mont Fuji », est l’œuvre la plus célèbre d’Hokusai, et sans aucun doute du Japon. Elle fait partie des cent-soixante œuvres, parmi lesquelles une quarantaine de peintures, dont beaucoup n’avaient jusque-là jamais quitté le Japon, exposées tout l’été au Château des Ducs de Bretagne à Nantes. L’exposition « Hokusai (1760-1849), chefs-d’œuvre du musée Hokusai-kan d’Obuse » est le résultat d’une collaboration exemplaire entre le musée d’histoire de Nantes et musée Hokusai-kan d’Obuse, village de la préfecture de Nagano, situé dans les « Alpes japonaises », au nord-ouest de Tokyo, où l’artiste vécut ses dernières années. Elle adopte une approche thématique, explorant les obsessions de Katsushika Hokusai – la nature, l’eau, le mont Fuji, les beautés de l’époque Edo[1] – pour révéler la profondeur d’un artiste dont le génie transcende les clichés attachés à son iconique « Grande Vague de Kanagawa ». À la scénographie sobre et écoresponsable répond un éclairage tamisé qui crée une atmosphère contemplative, presque méditative. Une approche qui contraste avec les grandes rétrospectives de Paris au Grand Palais en 2014 et de Londres au British Museum en 2017, plus spectaculaires mais moins intimistes. Ici, l’accent est mis sur la relation organique entre l’artiste et ses sujets, une communion presque spirituelle avec la nature et l’éphémère, si centrale dans l’esthétique de l’ukiyo-e[2], ces « images du monde flottant ».

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

L’exposition s’articule autour de plusieurs thématiques : l’eau et la vague, le mont Fuji, la flore et la faune, les beautés féminines et les acteurs de kabuki[3]. Cette structure thématique, plutôt que chronologique, permet de saisir la récurrence des motifs dans l’œuvre d’Hokusai, tout en évitant l’écueil d’une biographie linéaire qui aurait pu diluer l’intensité de son langage visuel. Chaque section est ponctuée de cartels précis mais discrets, qui contextualisent sans alourdir, offrant juste ce qu’il faut d’érudition pour éclairer sans étouffer.

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Hokusai démythifié

Commençons par l’inévitable vague qui est exposée dans une salle dédiée. Cette estampe, reproduite à l’envi sur les billets de mille yens ou les passeports japonais, risque paradoxalement de décevoir. Trop familière, presque galvaudée, elle semble écrasée par sa propre célébrité. Pourtant, en la confrontant à d’autres œuvres de la série des « Trente-six vues du mont Fuji », – comme « Orage en bas du sommet » ou « Le Mont Fuji par temps clair » –, l’exposition parvient à la replacer dans un ensemble plus vaste, où elle n’est qu’une facette d’un dialogue constant entre l’homme et la nature. Loin d’être un simple illustrateur de paysages, Hokusai y apparaît comme un philosophe du fugace, capturant l’instant au cours duquel la fragilité humaine rencontre l’immuabilité des éléments. Cette section sur l’eau est l’une des plus réussies. Les estampes de cascades, avec leurs lignes dynamiques et leurs jeux de bleu de Prusse, traduisent une énergie presque cinétique. On y ressent l’influence des techniques occidentales, qu’Hokusai intègre avec une audace moderniste, tout en restant ancré dans une sensibilité japonaise. La présence de peintures moins connues, comme les chrysanthèmes sur soie, révèle une autre facette de l’artiste : une délicatesse presque tactile dans le rendu des pétales, une attention au vivant qui préfigure les impressionnistes européens.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

La Maison des Ondoiements azurés

L’un des points forts de l’exposition est la mise en lumière des séjours d’Hokusai à Obuse, entre 1842 et 1848, période tardive mais féconde de sa carrière. Invité par le marchand Takai Kozan, Hokusai y trouve un havre de paix, loin de l’agitation d’Edo. Les œuvres qu’il réalise alors – notamment les décors des plafonds des chars de défilé pour les festivals Higashimachi et Kanmachi, ou le spectaculaire plafond à motif de phénix du temple Ganshō-in – témoignent d’une vitalité créatrice intacte, même à l’approche de ses quatre-vingt-dix ans. Ces pièces, rarement montrées en Occident, sont un véritable choc visuel. Leur échelle monumentale contraste avec la minutie des estampes, révélant un Hokusai capable de passer avec aisance du format intime au grandiose. Cet épisode est parfaitement contextualisé, notamment grâce à des photographies et des textes qui racontent la relation entre Hokusai et Kozan. On y découvre un artiste libre, étudiant la faune et la flore, offrant des dessins aux enfants du village, dans un atelier baptisé « La Maison des Ondoiements azurés ». Cette dimension humaine, presque anecdotique, ajoute une profondeur touchante à l’image du « vieux fou de dessin », comme il se nommait lui-même.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

La section dédiée aux beautés féminines et aux acteurs de kabuki, bien que moins surprenante, n’en est pas moins fascinante. Les portraits de courtisanes, comme « Deux beautés » (vers 1803-1804), mettent en lumière le talent d’Hokusai pour le rendu des étoffes et des jeux d’ombres, une influence qu’on attribue parfois à sa fille Katsushika Oi, dont quelques œuvres sont également présentées. Ces figures féminines, idéalisées mais jamais figées, oscillent entre grâce et mélancolie, reflétant les tensions de l’époque Edo, où la beauté était à la fois célébrée et corsetée par les conventions sociales. Cependant, cette section souffre d’une légère redondance. Les estampes de kabuki, bien qu’impressionnantes par leur dynamisme, semblent parfois moins essentielles face à la puissance des paysages ou des peintures florales. On aurait aimé une exploration plus poussée de l’influence d’Hokusai sur ses contemporains, comme Hiroshige, dont le succès naissant dans les années 1830 marque le déclin relatif de la popularité d’Hokusai. Ce contexte concurrentiel, brièvement évoqué dans le catalogue, aurait pu enrichir le propos.

Agrandissement : Illustration 13

La brièveté de la période d’exposition – à peine plus de deux mois, imposée par les conditions du musée prêteur – limite l’accès à un public plus large, comme en témoignent les créneaux de réservation rapidement saturés (plus de vingt-cinq mille réservations dès l’ouverture de la billetterie). De plus, l’accent mis sur les œuvres d’Obuse, bien que pertinent, tend à éclipser d’autres périodes clés de la carrière d’Hokusai, comme ses « Manga », ces carnets de croquis qui ont tant influencé les artistes européens. Une section plus étoffée sur cet aspect aurait pu renforcer l’idée d’un Hokusai précurseur de la modernité. Enfin, on peut regretter l’absence d’une réflexion plus critique sur la réception d’Hokusai en Occident. Si l’exposition célèbre justement son universalité, elle élude la question du japonisme et de l’appropriation parfois réductrice de son œuvre par les artistes européens du XIXème siècle. Une telle perspective aurait pu enrichir le propos, en interrogeant la manière dont Hokusai est devenu une icône mondiale, et la place qu’il occupe dans notre imaginaire contemporain, parfois au détriment de sa complexité.

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

Agrandissement : Illustration 16

En dépit de ces nuances, l’exposition « Hokusai (1760-1849), chefs-d’œuvre du musée Hokusai-kan d’Obuse » au Château des ducs de Bretagne est une réussite éclatante. Elle parvient à renouveler notre regard sur un artiste trop souvent réduit à une seule image, tout en célébrant la profondeur de son dialogue avec la nature, l’éphémère et l’humain. Comme l’écrit l’historienne Nelly Delay, Hokusai a fait du mont Fuji « sa mesure d’éternité, de soleil et d’orage[4] ». À Nantes, ce Fuji devient le nôtre, un phare qui éclaire autant qu’il interroge notre rapport au monde. Pour les amateurs d’art comme pour les néophytes, cette exposition est un voyage esthétique et spirituel, à la croisée de l’intime et de l’universel, qui mérite amplement le détour.

Agrandissement : Illustration 17

[1] Aussi appelée période Tokugawa, elle est la subdivision traditionnelle de l'histoire du Japon qui commence vers 1600, avec la prise de pouvoir de Tokugawa Ieyasu lors de la bataille de Sekigahara, et se termine vers 1868 avec la restauration de Meiji. Elle est dominée par le shogunat Tokugawa dont Edo (ancien nom de Tokyo) est la capitale.

[2] Mouvement artistique de l'époque d'Edo (1603-1868) comprenant non seulement une peinture populaire et narrative originale, mais aussi et surtout les estampes japonaises gravées sur bois.

[3] Forme épique du théâtre japonais traditionnel. Centré sur un jeu d'acteur à la fois spectaculaire et codifié, il se distingue par le maquillage élaboré des acteurs et l'abondance de dispositifs scéniques destinés à souligner les paroxysmes et les retournements de la pièce.

[4] Nelly Delay, Les cent vues du Mont Fuji, Paris, Hazan, 2020, 166 p.

« HOKUSAI (1760-1849), CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE HOKUSAI-KAN D’OBUSE » - sous le commissariat scientifique de Bertrand GUILLET, directeur du musée d'histoire de Nantes, YASUMURA Toshinobu et ARAI Miyuk, conservateurs au musée Hokusai-kan, Obuse; sous le patronage de l’ambassade du Japon en France, avec le soutien de Nantes Métropole et du Voyage à Nantes.

Du 28 juin au 7 septembre 2025 - tous les jours, de 10h à 19h.

Musée d'histoire de Nantes

4, place Marc Elder

44 000 Nantes

Agrandissement : Illustration 19