Agrandissement : Illustration 1

Tandis que le public s’installe dans la salle, plusieurs écrans en surplomb de la scène diffusent les mêmes images d’une usine de volailles qui, au fur et à mesure, deviennent de plus en plus insupportables, d’autant plus qu’elles sont accompagnées par une petite musique classique dont la douceur et le raffinement contrastent fortement avec ce qui est montré. Cette grande beauté musicale et la barbarie sanguinaire carnivore à échelle industrielle ont pour point commun d’être le produit de l’humanité, capable du meilleur comme du pire, allant de la fange au sublime. D’emblée, le ton est donné. Les images de ce camp de concentration pour poulets servent de mise en bouche à la contextualisation du récit qui est sur le point de commencer. Les écrans se lèvent, s’envolent littéralement sur une dernière image où l’on coupe des têtes de poulets, puis disparaissent.

Nous sommes à La Générale Armoricaine, usine d’abattage de volailles dont l’entière production est à destination du marché saoudien. Pascal Montville, Secrétaire d’État à l’industrie, revient pour la troisième fois à la rencontre de salariés inquiets, la délocalisation de leur site étant sur le point d’être officialisée. Cet homme de gauche, sincère, juge criminel le rapport qu’entretient l’entreprise aux animaux – il évoque notamment les décapitations à la disqueuse. La mondialisation et son bilan carbone justifient la décision de l’État de ne pas s’opposer à sa fermeture. Lors de cette ultime intervention, menée contre l’avis du préfet et de la direction de l’usine, il ne veut être accompagné que de Céline Aberkane, l’une de ses conseillères, ancienne syndicaliste – formidable Anne Girouard –, déchirée entre ces deux mondes, celui qui fut le sien et celui à qui elle appartient désormais. Elle se fera quelquefois narratrice de l’histoire. L’homme d’État va être séquestré. Sa collaboratrice tentera en vain de rester mais sera renvoyée hors du huis-clos improvisé qui se met en place.

Agrandissement : Illustration 2

Tous ensemble, « faire dérailler le système »

Anne-Laure Liégeois est une résistante. La metteuse en scène oscille entre textes antiques et classiques et écrits contemporains à connotations sociales, entre pièces du répertoire et insurrection ouvrière. Elle adapte ici le roman paru en 2017 « Des château qui brûlent[1] » avec la complicité de son auteur, Arno Bertina, et dont le titre est emprunté à une chanson de Neil Young, « Don’t let it bring youn down » (Ne te laisse pas abattre), « It’s only castles burning » (Ce ne sont que ces châteaux qui brûlent). Huis clos choral racontant huit jours de la vie de femmes et d’hommes qui prennent conscience de la force du collectif, de leur existence en tant que groupe, « combat joyeux de celui qui s’identifie, qui se découvre intime[2] », ce récit a une vocation universelle. Parce que les personnages n’existent pas réellement, le groupe de l’usine de Châteaulin qu’ils forment dans le roman est aussi celui de tous les autres employés d’usines. Évitant soigneusement tout manichéisme qui verrait le patron forcément méchant et les salariés miséreux, le roman et la pièce travaillent la nuance, évitent de désigner l’endroit du bien et du mal. La violence sociale subie par les ouvriers est mise en perspective avec celle qu’ils infligent involontairement aux travailleurs des pays non européens, en premier lieu africains, à la faveur de la politique agricole commune (PAC), mais aussi avec la violence physique animale de l’abattoir. Dans les deux cas, les ouvriers occupant l’usine ne le voient pas, pris qu’ils sont dans un système où chacun doit assurer sa propre survie.

Agrandissement : Illustration 3

Tout commence donc par le roman d’Arno Bertina. On pourrait croire que l’auteur est dans le document. Il va à la rencontre des ouvriers dans les usines, participe aux mouvements de grève, mais la façon qu’il a de retranscrire cette parole passe par le filtre de l’écriture et sa sensibilité. Il « met toute sa volonté à déplacer le réel, un réel vu autrement que par les faits, il crée une œuvre d’art, quelque chose de beau qui sonne juste et qui intéresse particulièrement la langue[3] » rappelle Anne-Laure Liégeois dans sa note d’intention. Et le temps du roman n’est pas celui du théâtre. Les personnages du premier parlent une langue qui a le temps. « Comme les ‘êtres de la vraie vie’, les personnages de théâtre parlent depuis l’instant » indique la metteuse en scène avant de préciser : « Si tout spectacle commence par un défi exalté aux mots, j’ai trouvé celui-là : représenter des êtres qui racontent une histoire, des êtres à la ? langue qui a le temps, qui en cela ne sont ni personnes ni personnages. Les faire entendre particulièrement. Et faire une œuvre d’une œuvre ! »

Agrandissement : Illustration 4

La révolution est une fête

Dans cette « nef des fous à la Bosch », pour reprendre l’expression d’Anne-Laure Liégeois, qui dérive durant quelques jours, l’occupation est racontée par ceux qui la font avec l’odeur du poulet comme seule arme. Adaptant une formule présidentielle récente, « On est en guerre », le groupe tente de renverser le pouvoir. « La violence, elle est d’abord contre nous » s’écrit Fatoumata. « On garde le Secrétaire d’État et on change la violence de camp ». Et avec elle la peur. « On ne s’engueule pas ! ». Les portes de l’usine sont désormais cadenassées. Plus personne ne peut entrer ou sortir. Le bonnes intentions, l’honnêteté, ne paient pas. « Les gentils ça ne fait jamais une grosse armée » entend-on. On évoque France Télécom, la chemise du DRH d’Air France… Le groupe recevra le soutien des employés municipaux, songera à la création d’une société coopérative et participative (scop), union ouvrière disposant d’une gouvernance démocratique à l’image de ce qu’ont fait les Fralibs dans le sud de la France. Certains confieront leur état de colère : « Dès que vous l’ouvrez la rage elle monte » s’entend dire le Secrétaire d’État. « Je ne veux plus de la haine. Je ne veux plus de cette colère qui m’étrangle là ». On évoque Jean Oury et la clinique de La Borde installée dans un château abandonné en 1953 après une errance avec trente-trois malades. « Ce soir la nef des fous vient d’accoster en Bretagne ». Fatoumata, point levé, chante au crépuscule.

Agrandissement : Illustration 5

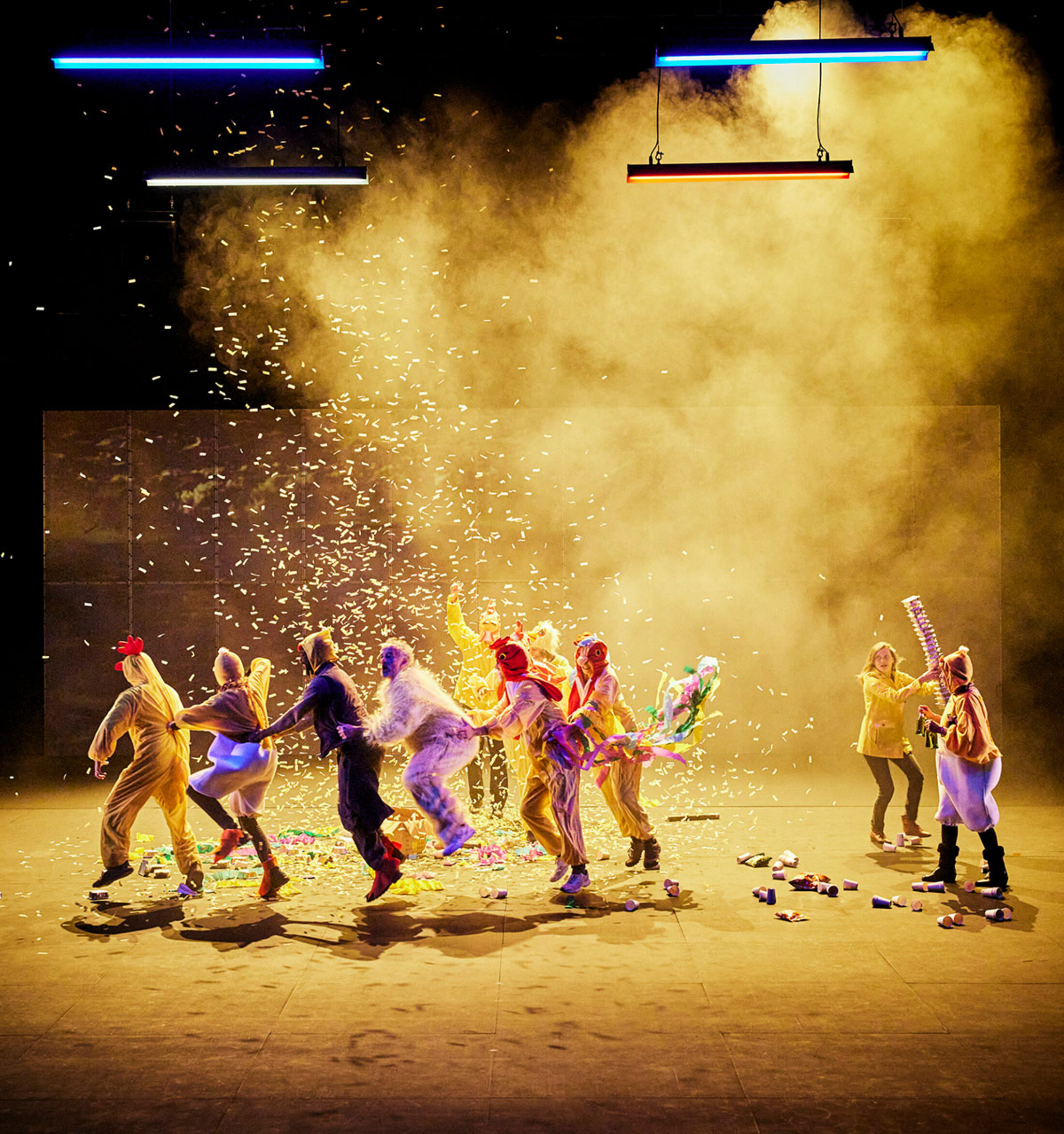

Comment faire la révolution par la fête ? Ce qui transparait dans le roman et qu’Anne-Laure Liégeois réussit à restituer sur scène, c’est une incroyable force d’optimisme, un élan humain. Les ouvrières et ouvriers unis, se regardent, se découvrent, apprennent à se connaitre sans doute pour la première fois. Ils dévoilent leur humanité. L’histoire qui est contée est celle des rapports entre un individu de pouvoir et des ouvriers. « Je vois tout ce qui est sorti depuis qu’on est enfermés ici » leur dit Montville dont le visage se confond un instant avec celui d’Arnaud Montebourg. Dans cette confrontation au pouvoir, des choses se révèlent. « Il s’agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d’oser enfin se redresser. Se tenir debout » écrit la philosophe Simone Weil en 1936. « Cette grève est en elle-même une joie. Une joie pure. Une joie sans mélange[4] ». La réalité aujourd’hui rattrape la fiction. Que la fête commence. Le théâtre polyphonique d’Anne-Laure Liégeois promet une révolution joyeuse.

Agrandissement : Illustration 6

[1] Arno Bertina, Des châteaux qui brûlent, Paris, Gallimard, 2017, 424 pp.

[2] Anne-Laure Liégeois, Note d’intention, dossier artistique Des châteaux qui brûlent.

[3] Ibid.

[4] Simone Weil, « La Vie et la grève des ouvriers métallos », paru sous le pseudonyme S. Galois, La Révolution prolétarienne, n° 224, 10 juin 1936

DES CHÂTEAUX QUI BRÛLENT - D’après le roman d’Arno Bertina, adaptation Anne-Laure Liégeois avec la collaboration d’Arno Bertina, mise en scène Anne-Laure Liégeois, avec : Alvie Bitemo, Sandy Boizard, Olivier Dutilloy, Anne Girouard, Fabien Joubert, Mélisende Marchand, Marie-Christine Orry, Charles-Antoine Sanchez, Agnès Sourdillon, Assane Timbo, Olivier Werner, Laure Wolf. Scénographie Aurélie Thomas, Anne-Laure Liégeois, lumières Guillaume Tesson, création sonore François Leymarie, costumes Séverine Thiebault, vidéos Grégory Hiétin, régie générale François Tarot, construction décor Atelier de la Comédie de Saint-Étienne, production Le Festin – Compagnie Anne-Laure Liégeois ; en coproduction avec Le Volcan – scène nationale du Havre, La Comédie de Saint-Étienne, la Maison de la Culture d’Amiens, La Filature – scène nationale de Mulhouse, Le Théâtre de l’Union – CDN du Limousin, L’Équinoxe – scène nationale de Châteauroux, Le Manège–scène nationale de Maubeuge; avec l’aide au montage d’Artcena ; avec la participation artistique du Studio-ESCA ; en coréalisation avec le Théâtre de la Tempête. Le texte est lauréat de l’aide à la création dramatique d’Artcena en 2022. Spectacle créé le 9 novembre 2022 au Volcan - Scène nationale du Havre, vu à La Filature – scène nationale de Mulhouse, le 14 décembre 2022.

Agrandissement : Illustration 7

Du 28 au 29 mars 2023,

Maison de la culture d'Amiens, Scène Nationale

2, place Léon Gontier

CS 60631 80 006 Amiens Cedex

Du 1er au 23 avril 2023,

Théâtre de la Tempête

Cartoucherie, Route du champ de manœuvre

75 012 Paris