Agrandissement : Illustration 1

Dans un salon ordinaire, un canapé usé comme témoin muet, une femme attend celui qu’elle aime. Lorsqu’il arrive enfin, elle est tout à sa joie mais l’instant d’après, il disparait. Il reviendra le lendemain, accompagné d’une jeune femme qui rappelle étrangement celle qui l’attend, sans doute le souvenir de sa jeunesse, le fantôme d’elle-même. Devant la maison, ils hésitent, interdits un instant par un sentiment qui les dépasse. Lorsqu’ils entrent, ils ne semblent pas voir la femme qui pourtant est bel et bien là, à attendre, encore et toujours. Sans crier gare, le monde se renverse, bascule dans une autre dimension, introspective, pour mieux questionner la délicate construction du réel, l’évanescente temporalité des présents. Le salon se transforme alors en territoire d’interrogation. Car le texte, à la musicalité frappante, n’a pas vocation à énoncer une vérité mais plutôt à explorer l’intériorité des êtres, dévoilant, non sans humour, le désarroi existentiel à travers la pesanteur des liens humains — leurs frottements, leurs mensonges tendres, leurs violences minuscules. Daniel Jeanneteau[1] et Mammar Benranou[2], tandem intuitif et complémentaire, orchestrent ce bal des intimités trouées avec une économie de moyens qui tient autant de la pudeur que de la précision chirurgicale.

Agrandissement : Illustration 2

Une simplicité trompeuse qui cache un gouffre

Écrite en 1994, « Et jamais nous ne serons séparés[3] », est la deuxième pièce conçue pour le théâtre par l’auteur et dramaturge norvégien Jon Fosse[4], qui nous plonge ici dans les abysses de l’âme humaine sans jamais nous tendre la main pour remonter. Ce texte des débuts, assez différent de ce qui va suivre chez l’auteur, ne propose aucune réponse, pas d’explication. Les personnages se voient, se manquent, se parlent sans se toucher. Fosse répète ses phrases comme un mantra détraqué, à l’instar de « Je suis grande. Je suis forte. Je suis belle » que dit et redit à l’envi la femme qui attend au fur et à mesure que le temps avance et que l’homme demeure absent, comme pour se persuader qu’elle n’a pas besoin de lui, tentative désespérée de relativiser cette absence, ce besoin, ce manque. L’attente devient ici une boucle temporelle, un écho de nos propres pertes inavouées. C’est Beckett qui rencontre Ibsen, avec une pointe de mélancolie scandinave qui vous glace les os. Et dans cette mise en scène ciselée au millimètre, Jeanneteau et Benranou ne font pas que ranimer le texte. Ils le font respirer, palpiter. Le premier mérite de la mise en scène est sa capacité à rendre tangible l’instabilité des corps sur lequel repose le texte. Les acteurs ne jouent pas tant des personnages que des états. On ne les voit pas évoluer. On les surprend vaciller. Cette fragilité choisie évite le pathos. La scénographie, sobre et transitoire, fonctionne comme un dispositif de vérité. Quelques meubles, une grande fenêtre, ouverture imaginaire sur un extérieur hors-champ, un éclairage qui cisèle les visages. L’espace est à la fois intime et théâtralisé, il permet que la vie ordinaire devienne spectacle sans jamais basculer dans l’ostentation. C’est un choix habile car la pièce tient, en son cœur, de l’observation sociale et du confessionnel à bas bruit. Les deux metteurs en scène ont l’intelligence de ne pas surdéfinir, laissant des trous dans lesquels le public peut s’engouffrer avec ses propres mémoires.

Agrandissement : Illustration 3

La répétition comme condition humaine

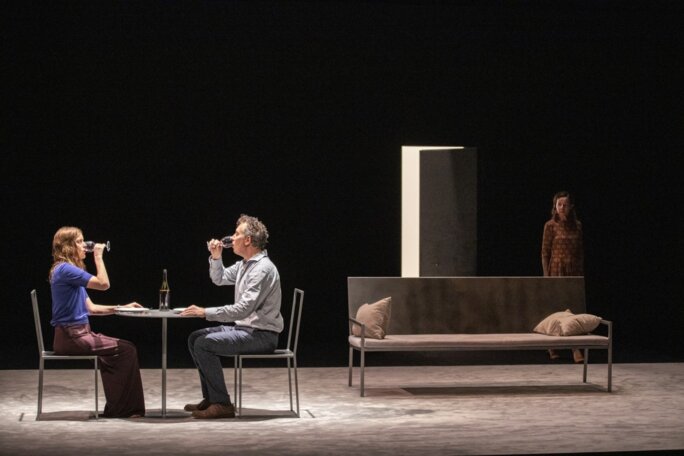

La pièce se déploie en trois tableaux ayant pour unique décor un banal salon dans lequel l’ordinaire vire au cauchemar poétique. Elle – Dominique Reymond, impériale – tourne en rond, rit d’un rire sardonique qui fend l’obscurité. Lui franchit le seuil, accompagné de la Fille. Joie fugace, étreinte, puis... rien. Elle le cherche encore, alors qu’il est là, assis à deux pas, invisible à ses yeux voilés par le deuil ou la folie. Les dialogues, en lambeaux, se résument à des répétitions lancinantes, des questions qui tournoient sans réponse, des silences qui pèsent lourd. Jon Fosse n’explique rien. Il n’y a pas de récit larmoyant, pas de résolution cathartique. C'est l’énigme pure, frôlant l’absurde camusien, là où le comique existentiel, contenu dans ces maladresses spectrales, ces regards qui se croisent sans se voir, côtoie une tristesse incommensurable. Que reste-t-il de l’amour quand la mort, ou l’oubli, s’invite au salon ? Un manque qui défie le temps, une mémoire poreuse dans laquelle le réel suinte l’irréel. Et ce désarroi est universel tant on y projette nos propres absences. Fosse, avec son économie de mots, installe une atmosphère troublante, hypnotique, musicale, dans laquelle chaque pause est un coup de poignard discret.

Agrandissement : Illustration 4

Daniel Jeanneteau n’en est pas à son coup d’essai avec l’auteur norvégien. Il y a vingt-cinq ans, il scénographiait « Quelqu’un va venir[5] » sous la houlette de Claude Régy. Aujourd’hui, avec Mammar Benranou, son alter ego sensible, il prolonge l’énigme sans la trahir. L’espace scénique prend la forme d’un salon suspendu, minimaliste à l’extrême : un canapé grisâtre, une table de bistrot, deux chaises, des murs nus qui absorbent la lumière comme des éponges. La scénographie, qu’ils signent tous deux, brouille les frontières. Il n’y a pas de portes réelles, juste des seuils suggérés par les ombres, des passages dans lesquels les corps glissent comme des âmes errantes. Juliette Besançon, aux lumières, joue des gris et des bleus froids, un faisceau pâle qui caresse les visages sans les éclairer vraiment, créant des zones d’ombre dans lesquelles l’absence s’installe comme un invité-surprise. Olivier Pasquet compose un fond sonore discret, presque inaudible, fait de drones électroniques et de silences amplifiés, qui pulse tel un cœur affaibli. Pas de pathos gratuit ici, tout est épuré, et même anti-plaisant. Les comédiens ne dialoguent pas, ils se frôlent, se manquent, dans un rythme lent qui rallonge le temps – on attend avec Elle, on espère avec Lui, on doute avec la Fille. Ce geste de théâtre assumé, presque radical, célèbre l'étrangeté fossienne sans la surligner.

Agrandissement : Illustration 5

La vulnérabilité d’une femme qui attend

Les comédiens forment un trio d’exception, trié sur le volet pour leur intimité avec Jon Fosse et Claude Régy. Dominique Reymond, immense comédienne du théâtre contemporain, incarne Elle avec une majesté fracturée. Son rire initial, ce « Non ! » qui claque comme un refus du monde, donne le ton. Reine déchue d’un royaume intérieur en ruines, elle tourne, s’assoit, se lève, dans une économie de gestes qui dit tout de la vulnérabilité d’une femme qui attend, encore et encore, au bord du précipice. Yann Boudaud, lui, est Lui : corps massif mais spectral, à la fois dense et évanescent, traînant ses pas de fauve aux aguets comme s’il traquait des ombres, celles de Claude Régy, peut-être, qui l’a dirigé tant de fois. Il est là, palpable, et pourtant insaisissable. Son regard, fixe et perdu, porte le poids de l’absence comme un fardeau invisible. Quant à Solène Arbel, la Fille, elle est le pivot énigmatique, spectre juvénile et troublant, jeune miroir d’Elle, fantôme ou fille perdue ? Avec sa présence éthérée, elle infuse une douceur étrange, un comique absurde dans ses répliques répétées – « Je suis là » dit-elle, mais qui l’entend ? Ensemble, ils forment une unité organique dans laquelle les corps ne se touchent presque jamais. Seules les énergies se heurtent en silence. Pas de surjeu, juste une vérité brute qui vous colle à la peau.

Agrandissement : Illustration 6

La splendeur minimaliste du spectacle frôle parfois l’immobilité. L’attente, si puissante, risque de lasser les impatients, ceux qui cherchent du théâtre « narratif » ou du divertissement facile. Avec son absurde doux et sa musicalité dépouillée, le théâtre exigeant de Jon Fosse peut parfois paraitre hermétique. Et le duo Jeanneteau-Benranou, en prolongeant l’énigme sans la résoudre, semble donner le sentiment d’accentuer cet état. Pourtant, le spectacle n’est pas « crispé » comme on a pu le lire, mais juste fidèle à l’esprit fossien qui refuse toute consolation. Dans un monde saturé d’explications faciles et de récits linéaires, cette pièce est un antidote précieux. Elle nous force à habiter le manque, à questionner nos propres absences, et à sortir de la salle de spectacle avec une mélancolie qui, loin d’écraser, élève. Ce théâtre pense, respire, vit, au sens fort du terme : « Avec Fosse, la vie surgit du texte[6] » explique Daniel Jeanneteau.

Agrandissement : Illustration 7

« Et jamais nous ne serons séparés » mise sur la finesse plutôt que sur la démonstration. La force de la pièce tient à cette économie volontaire, à la précision du geste scénique et à l’exigence faite au spectateur de lire le non-dit. Si l’on peut regretter parfois une retenue qui vire à la réserve excessive, on ne peut que saluer le travail des metteurs en scène qui savent faire parler les silences et faire naître, dans la sobriété, une tension persistante. Un théâtre de l’attention, donc, qui demande du public un regard autant qu’il offre des images qui restent longtemps dans la tête. Ainsi vont les choses.

Agrandissement : Illustration 8

[1] Directeur du T2G, Théâtre de Gennevilliers depuis 2017.

[2] Avec qui il a déjà signé des joyaux comme « Aguets » ou une « Cerisaie » bilingue franco-japonaise.

[3] Jon Fosse, Rêve d'automne / Dors mon petit enfant / Et jamais nous ne serons séparés / Visites, L’Arche, Paris, Collection Scène ouverte, traduit du norvégien par Terje Sinding, 2021, 304 p.

[4] L’écrivain norvégien est d’abord romancier et essayiste. Il est aussi l’auteur de poèmes et de livres de littérature d’enfance et de jeunesse. Lauréat du prix Nobel de littérature en 2023, il est l’un des dramaturges vivants les plus connus au monde.

[5] Dans le cadre du Festival d’Automne, le 28 septembre 1999 a lieu la première de Quelqu’un va venir de Jon Fosse, dans la mise en scène de Claude Régy au Théâtre de Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national. La pièce est la première de Jon Fosse montée en France.

[6] Citation extraite de l’entretien avec Daniel Jeanneteau mené par Olivier Frégaville Gratian d’Amore, Coups d’œil, 16 septembre 2025, https://coupsdoeil.fr/2025/09/daniel-jeanneteau-avec-jon-fosse-la-vie-surgit-du-texte/

Agrandissement : Illustration 9

« ET JAMAIS NOUS NE SERONS SÉPARÉS » - Text Jon Fosse. Traduction Terje Sinding. Mise en scène et scénographie Daniel Jeanneteau et Mammar Benranou. Création lumière Juliette Besançon. Musique Olivier Pasquet. Costumes Olga Karpinsky. Construction décor Théo Jouffroy - Ateliers du Théâtre de Gennevilliers. Assistanat à la mise en scène stagiaire Juliette Carnat. Remerciements Marianne Ségol-Samoy. Avec Solène Arbel, Yann Boudaud, Dominique Reymond. La pièce Et jamais nous ne serons séparés de Jon Fosse (traduction de Terje Sinding) est publiée et représentée par L’ARCHE – éditeur & agence théâtrale. Production : T2G Théâtre de Gennevilliers, Centre Dramatique National. Coproduction : La Comédie, Centre dramatique national de Reims ; Le Méta Centre Dramatique National Poitiers Nouvelle-Aquitaine, Bonlieu, scène nationale d'Annecy ; La Comédie de Genève ; Ircam - Centre Pompidou ; Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale.

Du 18 septembre au 13 octobre 2025,

T2G Théâtre de Gennevilliers Centre Dramatique National

41, avenue des Grésillons

92 230 Genevillliers

Du 18 au 19 novembre 2025, au Le Quai, CDN d'Angers

Du 16 au 17 décembre 2025 à la Comédie de Valence,

Du 11 au 13 mars 2026 à Bonlieu, Scène nationale d'Annecy,

Du 18 au 19 mars 2026, au Le Méta, Centre Dramatique National de Poitiers,

Du 8 au 10 avril 2026 au Théâtre des 13 vents, Centre Dramatique National, Montpellier,

Du 28 au 30 mars 2026 à la Comédie de Reims

Agrandissement : Illustration 10