Agrandissement : Illustration 1

Chaque année le président Puissance se présente devant de jeunes méritants d'origine modeste afin de les féliciter et les encourager dans leur future réussite sociale et professionnelle. Lorsqu'il arrive sur scène face à une salle déjà comble de pré-adolescents, le dirigeant est sûr de lui, tout dans ses attitudes est rassurant. Sa démarche est volontaire, sa voix affirmée, son discours gagnant. Présentant des ressemblances troublantes avec l'actuel chef de l'Etat, il prend des allures de show man (ou de télévangéliste) américain dans sa façon de manipuler l'audience. Chaque année, le plus méritant de ces collégiens se voit offrir un voyage en Suisse où il accompagne Puissance au célèbre sommet de Tacos où se tient la foire économique mondiale, autrement dit la FET. Lorsque qu'elle entend Puissance prononcer son nom, Castore (anagramme de Socrate), toute à sa joie, s'extrait du public en laissant échapper un cri de surprise et de fierté mêlées. Dès le lendemain, elle retrouve l'énergique président dans son bureau qui lui explique que le terme "modeste" est le mot que l'on utilise pour désigner les pauvres de façon politiquement correcte. Puissance incarne la force publique, l'Etat providence qui vient en aide aux classes les plus démunies. La légère pointe de condescendance caractérise un paternalisme latent chez les étudiants dans les grandes écoles de la République.

Dès le début de la pièce, la reproduction sociale est en marche. Pourtant, Castore ne considère pas sa famille comme pauvre. Elle habite un appartement, son père travaille et, si sa mère est en recherche d'emploi, elle n'interprète pas sa situation comme un échec. Mais voilà, pour la poignée de gens ultra-fortunés qui détiennent la grande majorité des richesses de la planète, toute personne qui leur est économiquement inférieure compose une seule et même classe sociale allant du smicard (1 300 euros mensuels) au médecin (3 500 euros mensuels et +), celle des pauvres. Avant de décoller pour Tacos afin d'y faire la FET, entièrement dominée par ce monde des ultra-riches, Puissance dévoile à Castore l'endroit où est caché le trésor national. Dans l'une des salles les plus sécurisée du pays, des objets merveilleux, parfois d'une grande poésie, figurent les richesses inestimables d'une nation: les soins universels avec la couverture d'assurance maladie pour tous, la connaissance et le savoir avec les universités, plus globalement l'éducation nationale, la protection des citoyens avec les forces armées et de police... Les mécanismes de financements se trouvent dans la même salle: la TVA, impôt universel et l'impôt sur le revenu, plus égalitaire car "plus tu gagnes plus tu paies d'impôts". Castore découvre un étrange appareil posé au sol ressemblant vaguement à un aspirateur et dont on apprend de la bouche de Puissance qu'il s'agit d'un nationalisateur. Ce vieil appareil hors-service était aussi utilisé pour financer les services publics autrefois. Comme son nom l'indique, il servait à nationaliser des entreprises qui, devenues des fleurons de l'industrie du pays, sont désormais vendues à des groupes privés afin d'éponger la dette de l'Etat qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer.

Un simili conseil des ministres via vidéoconférence permet au comédien d'incarner tous les personnages, sans doute dans un souci d'économie mais qui peut aussi se lire comme un formatage des grandes écoles nationales qui fabriquent des élites uniformes quelque soit leur famille politique. S'ils se ressemblent tous, ils font remonter néanmoins les inquiétudes de la population à leur chef qui en semble coupé, lui indiquant la grogne sociale qui traverse la nation, l'épuisement de leurs agents dont beaucoup sont victimes de "burnout". Un léger vent d'insurrection se lève. Puissance rappelle, dans un franglais qui renvoie au langage de "winner" des "business schools" où est célébré le libéralisme économique, qu'ils ne sont que les exécutants d'une politique qu'il a décidé, troublant parallèle avec la situation actuelle. Le ministre de l'Education, remarqué pour son absence lors du conseil, trouble l'esprit de Castore en lui indiquant les vrais enjeux des réformes à venir. Reprenant alors l'adage de sa grand-mère : "les règles c'est fait pour les cons", elle dérobe un dossier présidentiel et se lance petit à petit dans une quête de justice sociale et d'équité.

La FET à Tacos

Le départ pour Tacos est l'occasion de familiariser la jeune audience avec le théâtre documentaire en projetant des vidéos extraites d'ateliers menés auprès d'adolescents entre 13 et 15 ans qui livrent face caméra leurs impressions sur la possibilité d'ère riche : "Tout le monde veut être riche"; "Etre riche, c'est un défaut. Je pourrais avoir la grosse tête". Un troisième entretien vient en contrepoint de deux premiers. Un pré-adolescent incarne avec une divine outrance ce que l'on nomme le mépris de classe lorsqu'il évoque son attachement pour la langue française, moquant les pauvres qui répètent sans cesse les mêmes fautes: "On ne dit pas au coiffeur mais chez le coiffeur", prononcé sur un ton qui fait passer la famille Le Quesnoy, imaginée par Etienne Chatiliez dans le film la vie est un long fleuve tranquille,pour de vulgaires bourgeois de province.

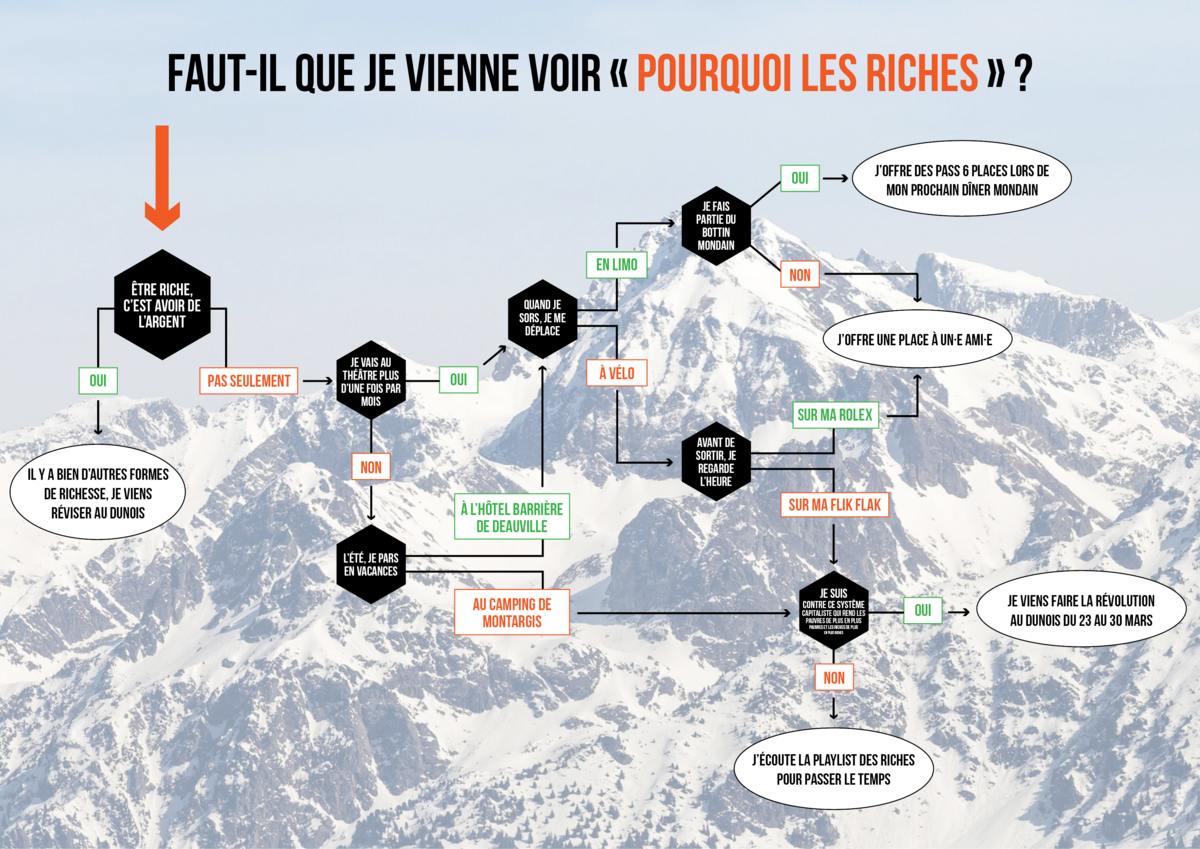

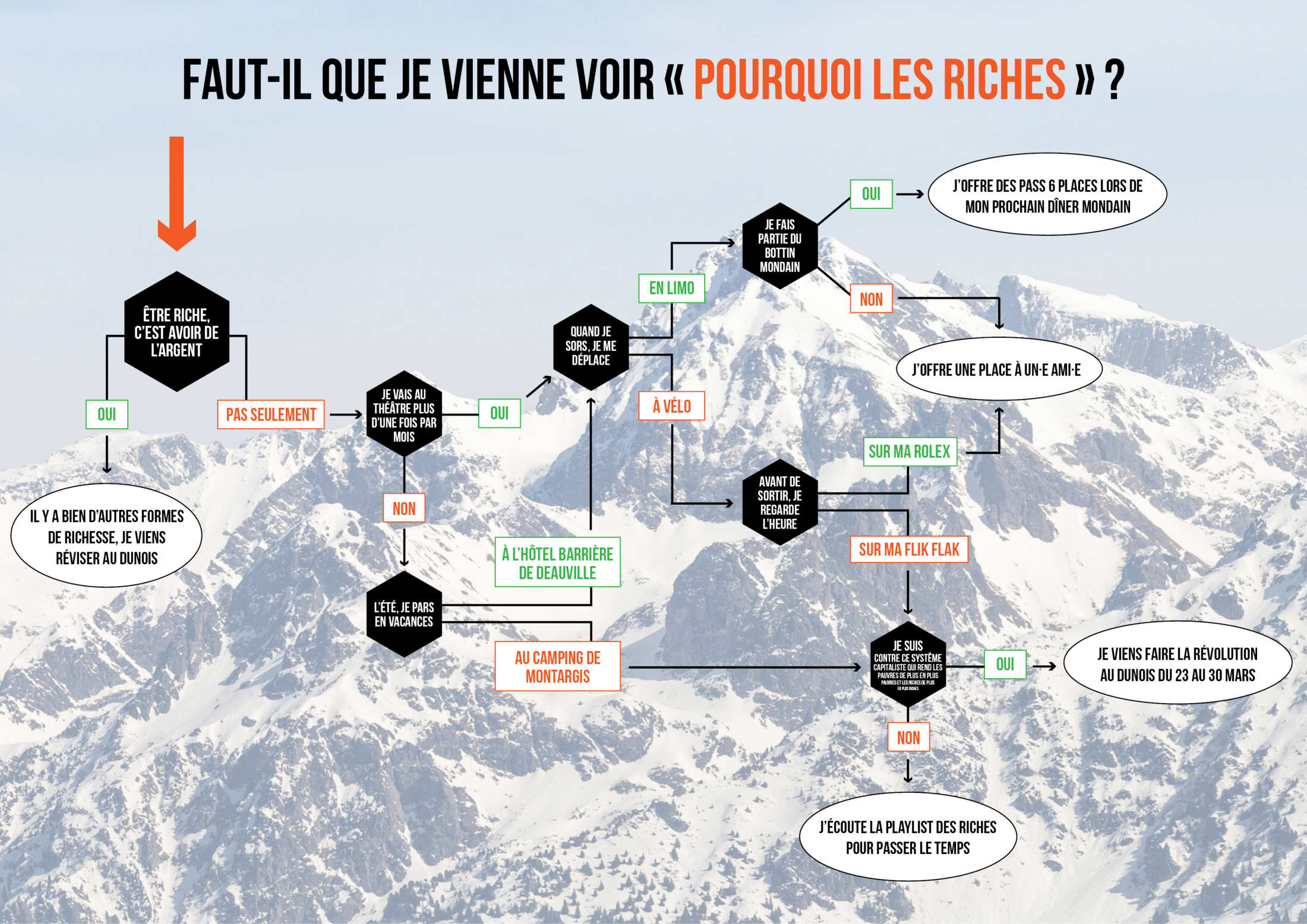

Puissance précise qu'à Tacos, on ne croise que des riches qui cherchent à être encore plus riches. La ville fait face à la montagne qui a inspiré à Thomas Mann l'un de ses chefs-d’œuvre, la Montagne magique dont le héros prénommé Castorp présente une évidente analogie avec le prénom Castore qui n'est certainement pas due au hasard. La montagne devient ici une métaphore de notre société. Installés au sommet, les plus riches maitrisent la reproduction sociale en la figeant afin de conserver leurs privilèges. Là-haut, ils sont à l'abri, dans un entre-soi marqué par une grande solidarité qui, de prime abord surprenante, devient évidente lorsqu'on comprend que l'alliance sert à condamner au maximum l'entrée à toute personne venant d'une classe inférieure, même si une poignée (quelques footballeurs et autres chanteurs de variété...) y parviennent. L'objectif de conserver le pouvoir à tout prix semble tout autoriser, y compris le recours notoire à l'illégalité. Si les plus riches sont installés au sommet, les classes populaires sont tout en bas, au pied de la montagne ; les classes moyennes, installées en son flanc, essaient tant bien que mal de se maintenir pour surtout ne pas chuter. Tout est fait pour qu'il n'y ai aucune solidarité entre ces deux classes sociales mais également à l'intérieur de chacune d'entre elles: "Dans ma classe c'est chacun pour soi" avait indiqué un peu plus tôt la jeune adolescente dans son entretien filmé.

Etre parmi les plus riches, c'est être parmi les puissants, ceux qui dominent le monde. L'immense majorité sont des héritiers laissant habilement prospérer le mythe de l'homme qui a fait fortune en partant de rien afin de donner l'illusion que chacun peut y parvenir. Aux Etats-Unis, on appelle cela le rêve américain. Pourtant depuis trente ans, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres, de plus en plus pauvres. Afin de rendre lisible ce propos, Puissance utilise le sucre comme unité de mesure : si un morceau de sucre est égal à un SMIC, il faudrait alors aligner des morceaux de sucre sur 2 800 kilomètres pour atteindre la fortune de l'homme le plus riche du monde. Les sommes d'argent en jeu sont aujourd'hui si colossales qu'il semble désormais impossible de les matérialiser mentalement. Pourtant, le but avoué avec un certain cynisme est de faire augmenter cette masse déjà inépuisable, au mépris des populations, de l'environnement... Sur un morceau de musique classique qui rappelle l'Ancien Régime, Puissance poursuit l'éducation de Castore en montrant, à l'aide d'une échelle de cordée lancée depuis le haut de la montagne et immédiatement remontée afin que personne ne puisse l'attraper, tout le mépris des riches dont l'injonction "accrochez-vous mais pas à nous!" semble follement amuser ce microcosme.

De l'inégalité des classes au mépris des pauvres

Agrandissement : Illustration 2

Pour monter, il faut s'équiper, c'est-à-dire posséder des capitaux. Le capital économique est figuré par la pluie de billets qui s'abat sur la scène, faisant son effet, en particulier devant une audience composée d'enfants. Les relations sociales sont d'autant plus importantes qu'il faut les entretenir avec diverses attentions. Afin de ne pas avoir de mauvaise surprise, les riches encouragent leurs enfants à se socialiser dans les soirées qu'ils organisent, les fameux rallyes où se cultive l'entre-soi grâce à un système de ségrégation sociale. Enfin, la solidarité des riches induit un esprit de clan permettant à tout le monde de reconnaitre une personne importante à son patronyme ou / et sa particule : c'est le capital symbolique. Pour tous les autres, il reste le capital culturel : la connaissance est le seul moyen de fréquenter la classe dominante en l'infiltrant par le savoir. Ici, l'ouvrage de référence est le bottin mondain qui, dans sa version en ligne, contient l'ensemble de codes utilisés par les riches. Apprenant qu'elle n'est pas invitée au diner du soir car elle n'en possède précisément pas les codes, Castore va alors tenter de les apprendre lors d'une scène inspirée de celle du film Pretty woman de Garry Marshall, comédie à succès planétaire qui donne pourtant à voir une violence sociale et une misogynie rarement égalées jusque-là au cinéma.

Le diner réunit, dans un quasi tête-à-tête un chef d'Etat, Puissance et l'homme le plus riche du monde dont on devine aisément, à la consonance du nom, qu'il s'agit de Jeff Bezos, fondateur et PDG d'Amazon, aujourd'hui première fortune mondiale. Mais celui-ci ne viendra pas, se contentant d'une conversation en forme d'injonction par drone interposé. La scène montre la totale obsolescence des politiques face à la puissance économique qui révèle ici sa nature dictatoriale lorsque, à la proposition d'une baise de 10% du nombre de fonctionnaires (soit 500 000 chômeurs supplémentaires), l'homme intraitable exige et obtient une baisse de 15% (soit 750 000 chômeurs supplémentaires), allant jusqu'à arracher le chiffre exorbitant de 30% de licenciements sur deux ans. Hors d'elle, Castore rappelle que ce sont les pauvres qui le font vivre. Dans un éclat de rire, il affirme que bientôt l'ensemble de la masse salariale sera remplacée par des robots dont la flexibilité au travail est infinie. L'entreprise qu'il dirige est bien plus puissante que beaucoup de pays dans le monde. Avec un cynisme assumé, il précise que les lois ne concernent pas les hyper-riches, indiquant se moquer du sort des populations et gratifiant l'audience d'un "Ciao les bolos" en signe d'adieu, après d’avoir pris soin de s’assurer de la loyauté de Puissance en cas de révoltes populaires. Maintenant seule face à Puissance et sa couardise, Castore l'affuble du surnom de "Super mytho" qu'elle se met à hurler. Puissance est précisément impuissant. L'Etat ne peut plus tenir son rôle de régulateur des inégalités, la civilisation évolue lentement vers une ère post-politique.

Susciter une pensée critique

"Pourquoi les riches" s'inspire librement des ouvrages publiés par le couple de sociologues Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, plus particulièrement de "Pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres?" (Paris, Editions la ville brûle, 2014, 64 pages), qui explique la domination sociale aux enfants à partir de dix ans. Mélangeant fiction et documentaire, la pièce est conçue pour favoriser l'autonomisation des jeunes, particulièrement ceux issus des classes populaires, en éveillant une pensée critique. L'élaboration de la fiction s'appuie sur des entretiens individuels réalisés en amont avec une douzaine d'adolescents ainsi que des entretiens collectifs, tous filmés et des "promenades sociologiques" consistant à amener un groupe d'adolescents à observer et analyser un quartier qui leur est inconnu et éloigné du leur. Ce travail est présent sur le plateau, notamment avec les interviews filmées qui composent une introduction au théâtre documentaire, d'habitude relativement absent des formes destinées au jeune public. L'utilisation du théâtre d'objets vient faciliter l'introduction aux concepts abordés (le capital, la puissance publique...) jusque là inconnus des enfants et des adolescents. Avec le décor, il est aussi constitutif de la scénographie.

C'est la seconde fois que Stéphane Gornikowski, co-fondateur en 2015 de la compagnie "Vaguement compétitifs", adapte les Pinçon-Charlot au théâtre, après la "violence des riches", créée l'an passé à la Maison des Métallos, qui constituait la première mise en scène théâtrale des travaux du célèbre couple de sociologues portant sur les inégalités sociales à travers l'étude du comportement des riches. Si la première adaptation laissait un peu le spectateur sur sa faim en étant trop potache pour toucher le public sans en dénaturer le sujet, tout ou presque sonne juste ici. La démonstration brillante encourage les enfants à (re)venir en famille, tant il est vrai que le propos expliqué de cette façon s'adresse aussi aux adultes. L’humour et la poésie mettent à distance un sujet souvent difficile, parfois effrayant, et en offrent ainsi une lecture universelle. La pièce propose en tout cas un décodage salutaire de notre société, invitant enfants et adultes à développer ce qui fait cruellement défaut aujourd’hui, une pensée critique. A la fin de la pièce, une partie du pays est en grève et cela semble prendre une ampleur telle que le mouvement paraît intouchable. Alors que le cinquantenaire des évènements de mai 68 est célébré un peu partout et par tous, la désobéissance civique et la grève générale montrent la mobilisation d’un peuple uni pour une meilleure répartition des richesses. Dommage que cette solidarité ne se retrouve que dans la pièce... pour l’instant.

POURQUOI LES RICHES (D'après les Pinçon-Charlot) / Compagnie Vaguement compétitifs

Théâtre Dunois, Paris, du 23 au 30 mars 2018

Théâtre Le Hublot, Colombes, du 2 au 3 mai 2018

Espace culturel de la gare, Méricourt, le 14 mai 2018

Le bateau feu, Scène nationale, Dunkerque, du 30 mai au 1er juin 2018