« Nager dans les eaux troubles

Des lendemains

Attendre ici la fin

Flotter dans l'air trop lourd

Du presque rien

A qui tendre la main »

Agrandissement : Illustration 1

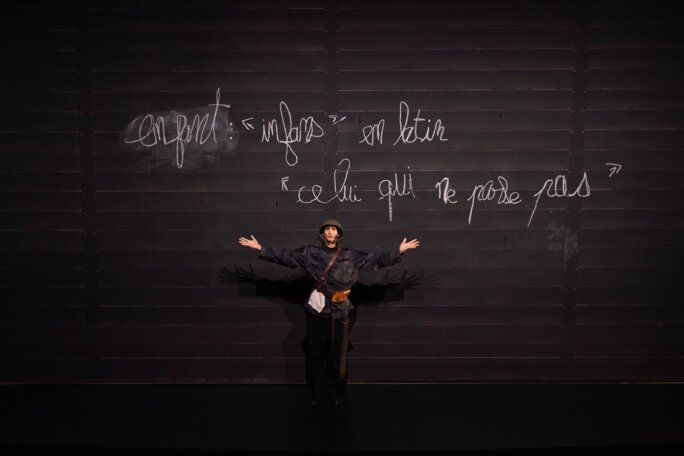

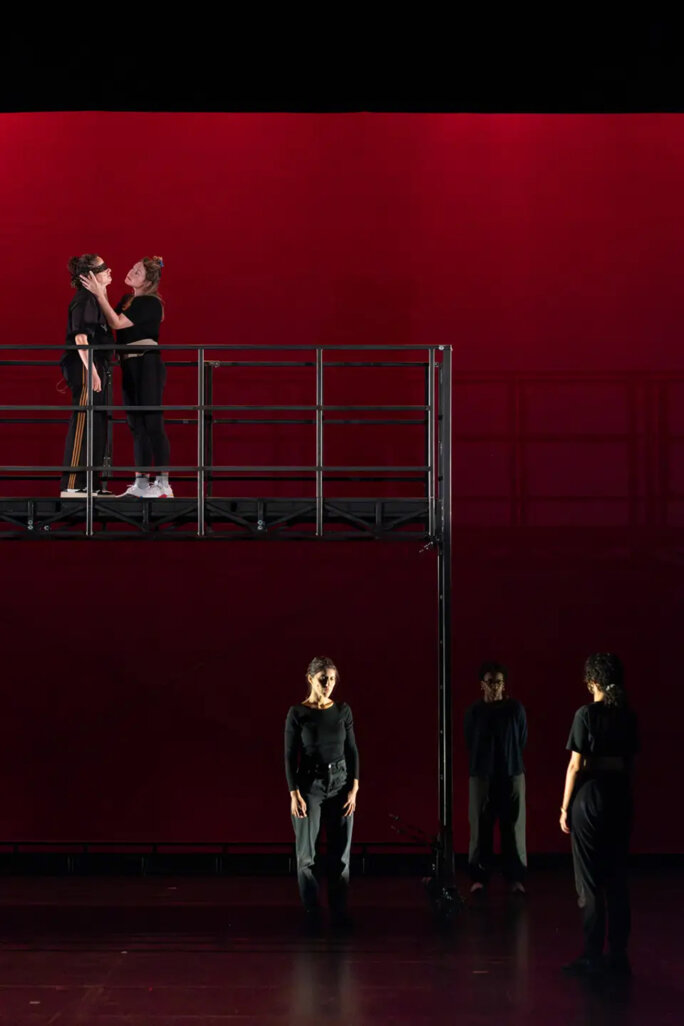

À l’avant-scène se tient un garde. Casque de walkman vissé sur les oreilles, il fredonne de temps à autre la chanson « Désenchantée » de Mylène Farmer, tube du début des années quatre-vingt-dix, sans doute le plus emblématique de sa carrière, en tout cas le plus intemporel, comme si chaque nouvelle génération était plus désenchantée que la précédente. Lorsque la servante entre en scène, il se défend, lui dit que c’est son petit plaisir, peut-être que c’est la dernière fois. Elle s’étonne, se moque gentiment. Elle ne semble pas inquiète du danger qui le terrorise au point d’en devenir superstitieux lorsqu’elle prononce les noms de Polynice et d’Étéocle, comme si en invoquant les noms des deux frères, ils apparaitraient. Il se bouche alors les oreilles et reprend de plus belle le refrain de la fameuse chanson, quand elle lui annonce en chuchotant d’un air goguenard qu’Étéocle n'est pas au palais. Habile entrée en matière qui permet de présenter à la fois les forces en présence, plus particulièrement les quatre enfants d’Œdipe issus d’un inceste – pour rappel, il a tué son père, Laïos, pour épouser sa mère, Jocaste, sans savoir il est vrai qu’ils étaient ses parents[1] –, Polynice, Étéocle, Ismène et Antigone, et le drame à venir, les deux ainés s’affrontant pour le trône après la mort d’Œdipe : « Les deux infortunés, issus du même père et de la même mère, qui ont l’un contre l’autre levé leurs lances triomphantes, ont obtenu part égale du trépas qui les a frappés ensemble » écrit Sophocle. Créon, leur oncle, nouveau roi de Thèbes, autorise l’ensevelissement du corps d’Étéocle dans un tombeau mais pas celui de Polynice, « qui n’est rentré d'exil que pour mettre à feu et anéantir le pays de ses pères et les dieux de sa race ». Pendant que la servante sort, le garde se lance dans une diatribe anti-guerre, à l’adresse des générations futures, qu’il n’a cependant pas le temps de terminer. On l’appelle déjà pour souper et, ma foi, le ventre est, à ce moment précis, plus important que la philosophie.

Agrandissement : Illustration 2

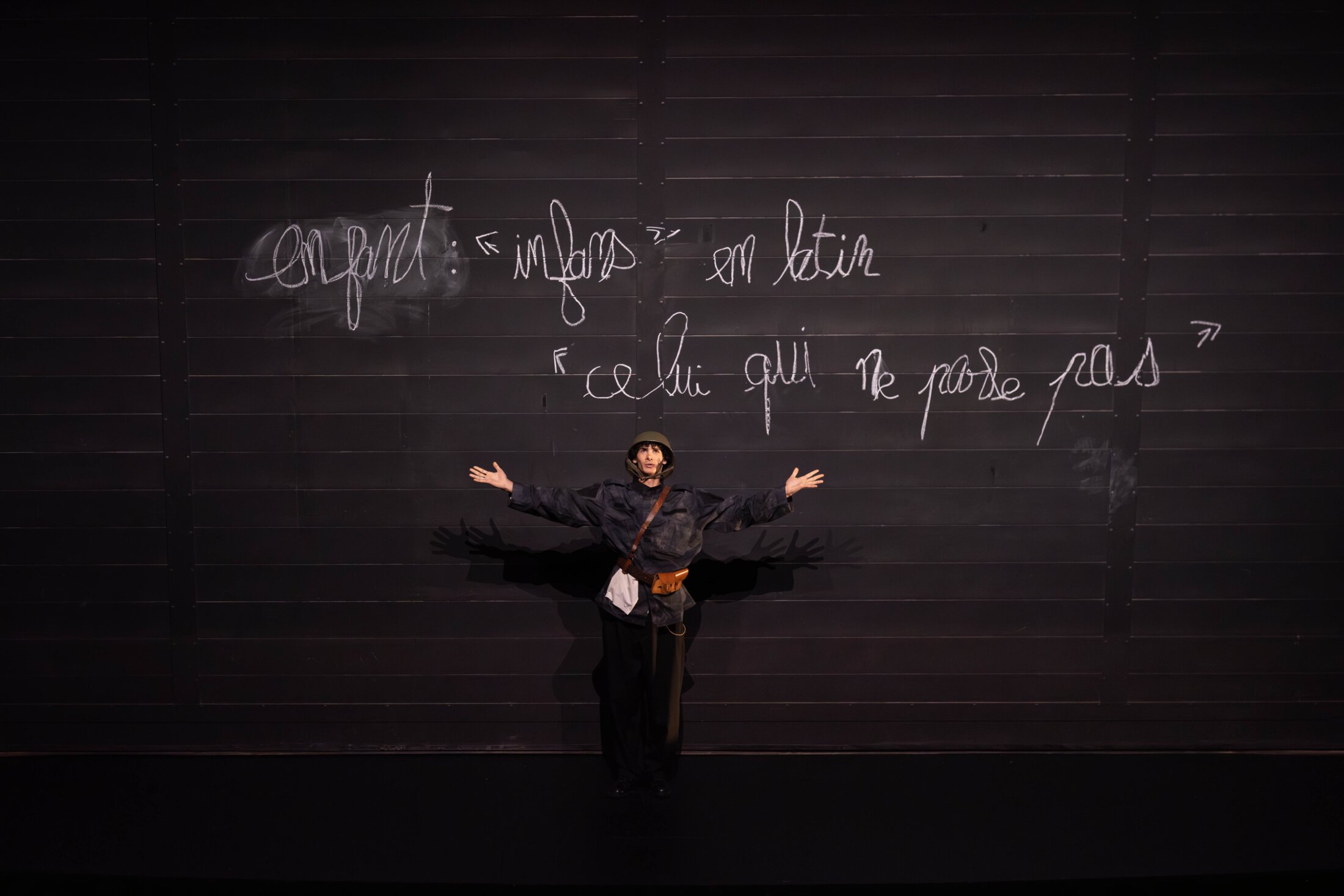

La scène suivante s’inscrit à la fois en contrepoint et en miroir. Abandonnant temporairement l’antique cité de Thèbes pour un bureau de l’aide sociale à l’enfance (A.S.E.) de nos jours. Un couple y a pris rendez-vous avec la responsable afin de l’informer de son déménagement prochain, le mari ayant enfin retrouvé du travail dans l’est de la France. Ce couple, parents d’un garçon, est aussi la famille d’accueil de la jeune Eden depuis qu’elle est bébé, autant dire qu’ils forment une famille tout court. Lorsqu’ils annoncent leur souhait de l’emmener avec eux, ils se heurtent à un refus catégorique. Eden ne peut être placée à plus de cinquante kilomètres de là où vit sa mère biologique, qu’elle connait à peine. Le nouveau départ de la famille se transforme alors en cauchemar. « Comment pourrons-nous lui expliquer qu’elle doit nous quitter dans son propre intérêt, puisque je ne le comprends pas moi-même ?[2] » dit la mère adoptive. Mais les services se montrent intraitables, « dans l’intérêt de l’enfant ». La référente de Eden est déjà allée la chercher à l’école. Ils n’auront donc pas à lui expliquer. Ils ne pourront pas même la revoir pour l’embrasser une dernière fois, « pour éviter effusions émotionnelles excessives » dit la responsable. Dans l’intérêt de l’enfant donc, des administrations placent et déplacent des enfants en appliquant strictement un règlement qui, de façon purement théorique peut se justifier – et encore –, mais qui dans la pratique apparait totalement inhumain, d’une violence inouïe pour l’enfant. Alors que ses parents adoptifs sont effondrés, impuissants face à la machine administrative qui leur arrachent leur enfant, Eden, elle, ne saura rien de tout ça. Un puissant sentiment d’abandon va l’envahir pour ne plus la quitter. À l’issue de la scène, le coryphée[3] et le chœur antique feront entendre le premier chant. Le spectacle ne cessera de faire des allers-retours géographiques et temporels, de la mythologique Thèbes à la France actuelle, Antigone et son double, Eden, deux adolescentes terrassées par le monde qu’on a érigé autour d’elles.

Agrandissement : Illustration 3

Celui qui ne parle pas

Avec « Taire », Tamara Al Saadi s’empare, après Sophocle, Racine, Voltaire, Hölderlin, Anouilh ou encore Brecht, du mythe d’« Antigone », tragédie de l’individu révolté, figure littéraire de la résistance, pour en donner sa propre version à travers une réécriture qui fait commencer plus tôt l’histoire de la fille d’Œdipe, offrant une autre vison, nouvelle, des origines de l’affrontement fratricide entre Polynice et Étéocle. Surtout, elle y déploie deux jeunesses, entrelaçant celle légendaire d’Antigone, née d’un inceste, qui se dresse contre l’autorité de Créon, à celle contemporaine et invisibilisée d’Eden, enfant d’aujourd’hui née d’un viol, ballotée de famille en foyer qui, pour pouvoir exister, détruit, vole, se fait mal. Deux adolescences, la première iconique, la seconde occultée, qui, si elles ont l’air aux antipodes l’une de l’autre, partagent malgré tout l’exclusion et l’exil, l’impuissance et la quête de sens. Travaillant sur la construction des identités, notamment à l’adolescence, Tamara Al Saadi s’intéresse ici au silence assourdissant des enfants, à leur parole trop souvent confisquée. Dans sa note d’intention, l’autrice revient sur l’étymologie du mot « enfant » qui vient du latin « infans » qui signifie « celui qui ne parle pas ». Faire partie de la jeunesse contemporaine, c’est aussi avoir dix-sept ans au moment du Covid, avoir vingt ans dans un pays gagné par le fascisme, la xénophobie et le racisme, être habité par l’incertitude de lendemains de moins en moins chantants, se voir sommer de prendre ses responsabilités alors qu’on ne vous écoute pas, se voir reprocher de ne pas s’engager et, être immédiatement dénoncé comme ignare irresponsable, et même criminalisé désormais afin de « se tenir sage » lorsque l’engagement ne va pas dans le sens souhaité, ou plutôt édicté. La jeunesse contemporaine hurle en silence. Celle d’hier, en se faisant le miroir de celle d’aujourd’hui, lui transmet la révolte et la résistance pour répondre à l’impuissance et la frustration. Ainsi, elle autorise à sortir d’un état de sidération engendré par l’extrême violence du basculement à l’œuvre dans nos sociétés. Face à une inversion des valeurs inédite par son ampleur, comme Antigone, rester debout.

Agrandissement : Illustration 4

L’anti « Adolescence[4] »

Tamara Al Saadi a déjà interrogé la représentation d’Antigone à l’heure de l’adolescence dans « Gone »,spectacle créé dans la cadre du dispositif « Adolescence et territoire(s) » où dix-sept adolescents, devenus apprentis comédiens, résidant sur les territoires de Paris 17e, Saint-Ouen et Gennevilliers, s’emparaient de la figure mythique d’Antigone pour mieux interroger, en s’appuyant sur plusieurs versions de l’histoire auxquelles ils proposaient des fins alternatives, l’injustice, le patriarcat, le racisme ou encore le sexisme. « J’ai rencontré le personnage d’Antigone à l’adolescence. À cette époque-là, cette figure me parlait beaucoup, j’avais la sensation de comprendre cette jeune fille[5] » explique-t-elle. « Plus tard, en la considérant avec mes yeux d’adulte, elle m’a intéressée autrement : je voyais en elle une adolescente issue d’une famille très dysfonctionnelle, dans un environnement très violent, confrontée à son impuissance et n’ayant pas d’autre choix que celui de sa propre mort, pour aimer comme elle le souhaitait. Antigone étant une adolescente, elle me semblait pouvoir bien parler à ce public de jeunes gens qui est mon moteur d’écriture et auquel je m’adresse toujours. À travers elle, j’avais envie de raconter l’adolescence d’aujourd’hui et ce à quoi elle était confrontée ».

Agrandissement : Illustration 5

Si, pour Antigone, la seule issue se trouve dans la mort et le suicide, les adolescents d’aujourd’hui ont quant à eux d’autres projets. « Ces ateliers mêlaient des enfants venant de territoires dépendants des trois théâtres partenaires, donc des classes populaires et des classes bourgeoises, avec des écarts énormes de culture mais aussi beaucoup de préoccupations communes[6] » précise Tamara Al Saadi à propos du travail sur Gone. « Même s’ils n’en sont pas victimes aussi directement les uns que les autres, ils ont tous une clairvoyance très poignante sur la violence du monde qui s’organise autour d’eux, mais aussi de l’énergie et la foi dans le fait que les choses sont encore à faire » poursuivant : « Même dans les services hospitaliers, et chez les enfants de l’ASE, malgré́ des parcours d’une violence inouïe, je n’ai pas trouvé́ de défaitisme ».

Agrandissement : Illustration 6

Tamara Al Saadi fait le récit du mythe d’Antigone à la manière d’un conte dystopique. À l’esthétique fantastique qui teinte le récit mythologique répond l’inscription dans le réel de l’histoire d’Eden, construite à partir des recherches et des entretiens menés avec des enfants placés ou des personnes qui l’ont été, avec des professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance, avec des jeunes en milieu hospitalier. Antigone, à la fois opposition de la famille à la cité et opposition à la famille elle-même, est aussi mutique qu’Eden apparait loquace. Le décor, mobile et neutre, se veut un espace de projection qui se réinvente en permanence. Loin de toute leçon de morale ou de didactisme, le spectacle convoque les imaginaires pour mieux suggérer. « Plus on laisse la personne se projeter, plus elle a la place de convoquer son intimité[7] » explique Tamara Al Saadi. « Taire », titre pour le moins laconique et ô combien explicite, contient à lui seul tout le propos de la domination adulte, cette confiscation de la parole des enfants et de leur avenir par les adultes, et nous interroge : « Que nous reste-t-il de nos souvenirs d’enfance ? »

Agrandissement : Illustration 7

[1] Il se creva les yeux lorsqu’il apprit qu’il avait fait quatre enfants à sa mère.

[2] Le texte de la pièce est édité aux Solitaires intempestifs. Tamara Al Saadi, Taire (Mon Antigone), Les Solitaires intempestifs, collection Bleue, 2025, 96 pp.

[3] Chef de chœur, dans les pièces du théâtre antique.

[4] Du nom de la minisérie produite par Netflix, phénomène du moment, dans laquelle un jeune de treize ans sans histoire mais influencé par les discours masculinistes tu sa camarade de classe. Le message de Taire apparait différent, voire opposé, même si la question du silence est un fil commun.

[5] Entretien avec Tamara Al Saadi, Propos recueillis par Olivia Burton, janvier 2025.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

Agrandissement : Illustration 8

« TAIRE » - Texte, mise en scène et scénographie : Tamara Al Saadi. Avec Manon Combes, Ryan Larras, Mohammed Louridi, Éléonore Mallo, Bachar Mar-Khalifé, Fabio Meschini, Chloé Monteiro, Mayya Sanbar, Tatiana Spivakova, Ismaël Tifouche Nieto, Marie Tirmont, Clémentine Vignais Collaboration artistique Justine Bachelet Chorégraphie Sonia Al Khadir Scénographie et lumière Jennifer Montesantos Musique et son Éléonore Mallo, Bachar Mar-Khalifé, Fabio Meschini Costumes Pétronille Salomé Assistanat à la mise en scène Joséphine Lévy Assistanat à la lumière et régie lumière Elsa Sanchez Assistanat au son et régie son Arousia Ducelier Assistanat aux costumes Irène Jolivard Régie plateau Sixtine Lebaindre. Taire est publié est publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs. UNE INVITATION du Collectif ExtraPôle SUD Plateforme de production soutenue par la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur rassemblant le Festival d’Avignon, le Festival de Marseille, le Théâtre National de Nice – CDN , La Criée – Théâtre National de Marseille – CDN ; Les Théâtres ; Anthéa, Théâtre d’Antibes ; Châteauvallon-Liberté – scène nationale de Toulon et La Friche la Belle de Mai. Production Compagnie LA BASE ; La Criée – Théâtre national de Marseille – CDN. Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne – CDN ; Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine – CDN ; MC2: Maison de la Culture de Grenoble – scène nationale ; Théâtre National de Nice – CDN ; Espace 1789, Saint-Ouen ; Théâtre de Rungis ; Théâtre Joliette – scène conventionnée, Marseille ; Théâtre au Fil de l’eau, Pantin. Avec le soutien du ministère de la Culture (DRAC Île-de-France) ; de la Région Île-de-France ; du Département de la Seine-Saint-Denis ; du dispositif d’insertion de l’École du Nord soutenu par la Région Hauts-de-France et le ministère de la Culture ; du Fonds SACD / ministère de la Culture Grandes Formes Théâtre. Tamara Al Saadi est associée au Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne ; au Théâtre Dijon Bourgogne – CDN ; au TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine – CDN. Elle est en compagnonnage avec le Théâtre Joliette de Marseille. Spectacle crée le 16 janvier 2025 au Théâtre Dijon Bourgogne, Centre dramatique national de Dijon, vu le 30 janvier 2025 à La Criée - Théâtre national de Marseille.

Du 26 mars au 6 avril 2025,

TGP Théâtre Gérard Philipe CDN de Saint-Denis

59, boulevard Jules-Guesde

93 207 Saint-Denis Cedex

Agrandissement : Illustration 9