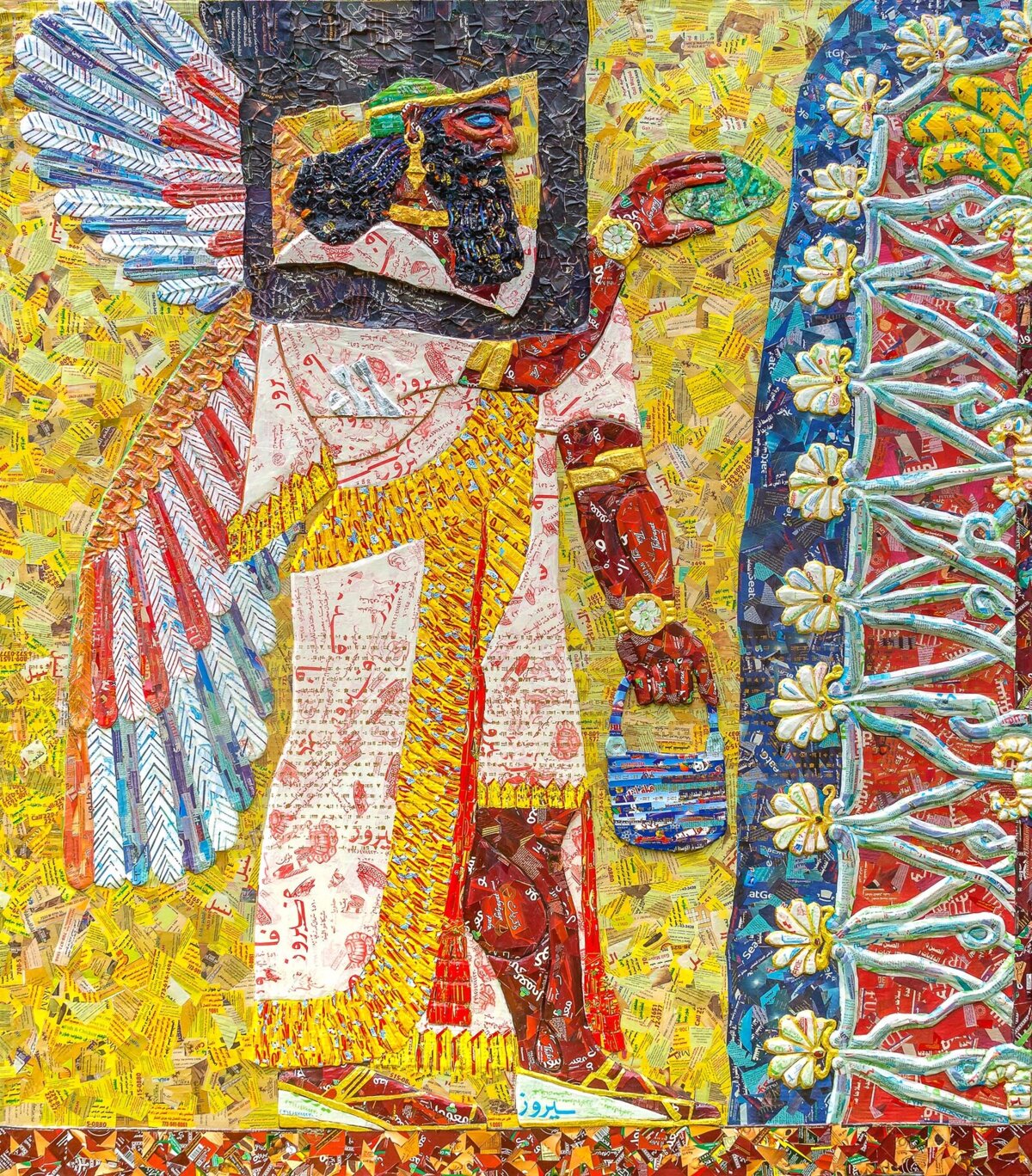

Agrandissement : Illustration 1

En avril 2019, le Frac Lorraine organisait un colloque[1]autour de la notion de collection. Celui-ci interrogeait, entre autres, les composantes idéologiques de la propriété. La question actuelle de la restitution à leurs propriétaires légitimes des biens culturels dont la présence dans les musées occidentaux est souvent la conséquence d’une histoire violente liée à la colonisation, au vol ou au pillage, pousse à redéfinir les paramètres d’existence d’une collection muséale, publique ou privée, en s’interrogeant notamment sur cette notion de propriété. L’invitation faite à l’artiste irako-américain Michael Rakowitz (né en 1973 à Long Island, New York, vit et travaille à Chicago), qui constitue sa première exposition monographique en France, permet de poursuivre cette réflexion, son travail artistique étant indissociable de l’héritage du Moyen-Orient antique dans sa réalité́ économique et culturelle d’aujourd’hui. Pour lui, les objets sont loin d’être immobiles. Ils évoluent en fonction de décisions politiques.

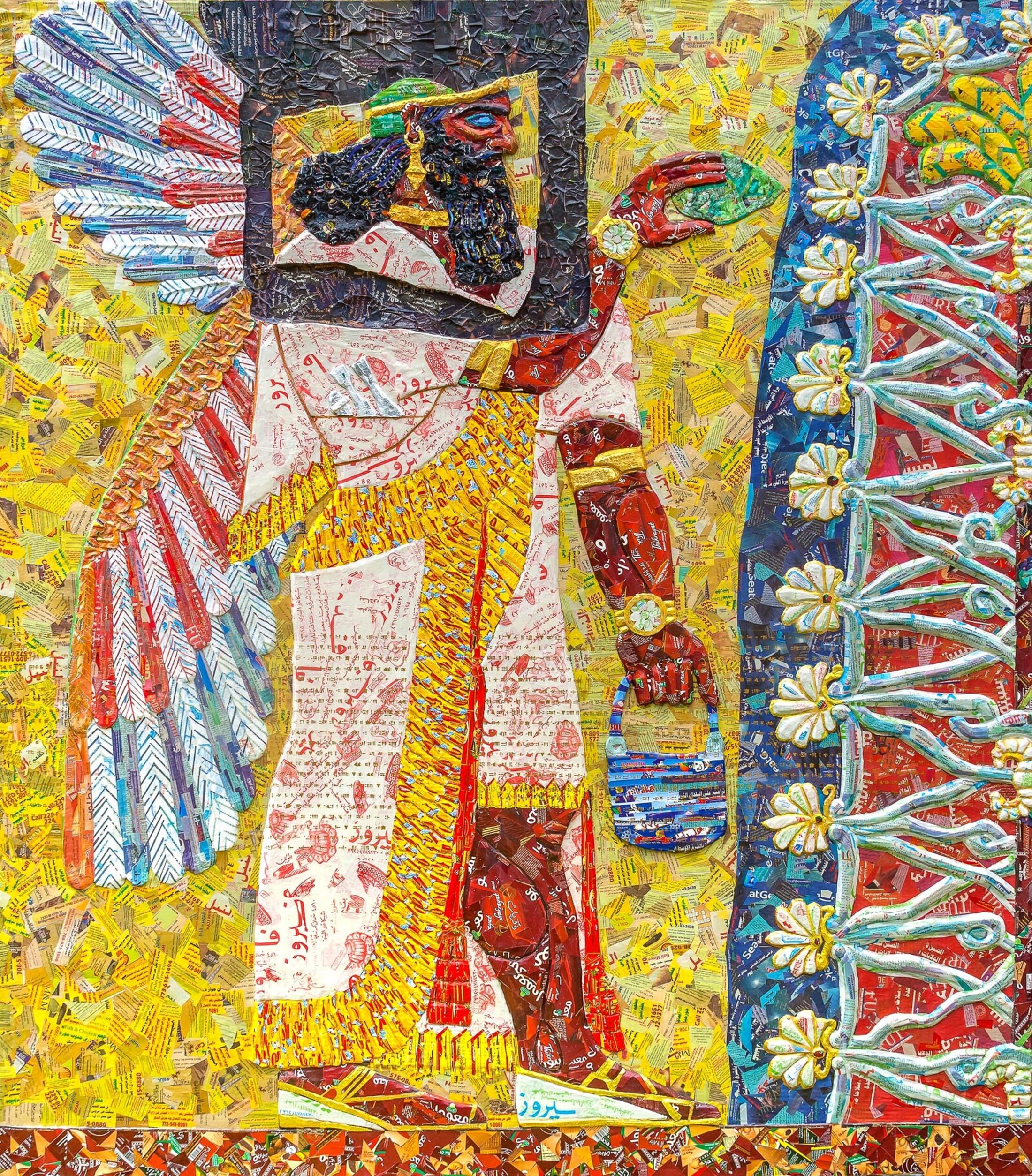

Agrandissement : Illustration 2

L’artiste est né à Long Island d’un père originaire d’Europe de l’Est et d’une mère dont la famille juive irakienne est arrivée aux États-Unis en 1946 lorsque son grand-père, Nissim Isaac Daoud Bin Aziz, qui dirigeait l’un des commerces de dattes les plus florissants de la région de Bagdad, décida de quitter son pays en raison des violences liées à la question palestinienne. Après une formation initiale en arts graphiques au Purchase College[2], il poursuit ses recherches sur les relations entre sculpture, rituels collectifs et espace urbain au Massachussetts Institute of Technology (MIT) à Cambridge d’où il est diplômé en 1998. Il enseigne depuis 2006 la théorie et la pratique de l’art à l’université de Northwestern.

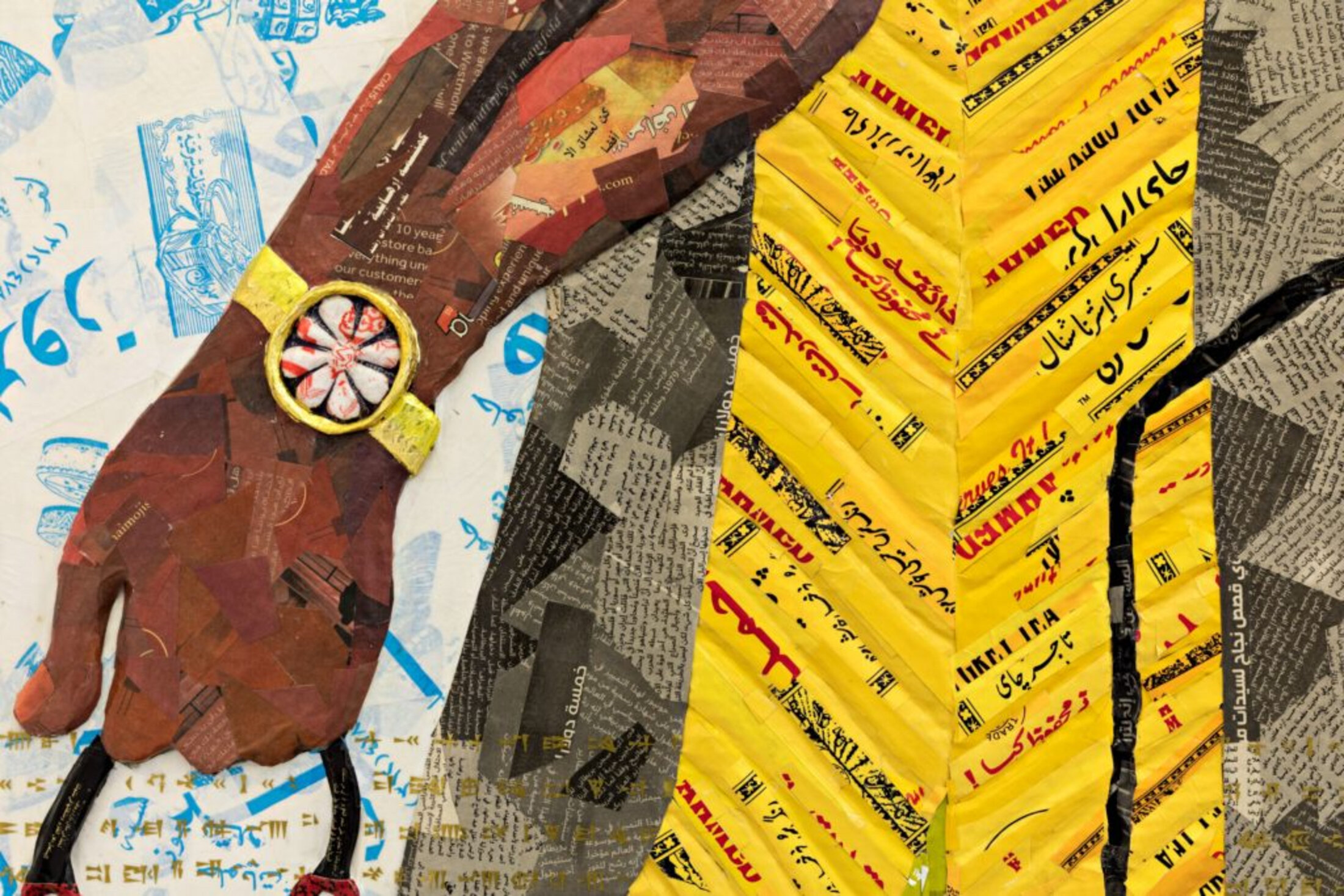

Son travail artistique fait la part belle aux projets participatifs autour des idées de réconciliation et de réparation. Depuis l’invasion étatsunienne de l’Irak[3] en mars 2003, qui marque le début de la seconde guerre du Golfe, l’artiste explore ses origines culturelles maternelles. La mise à sac, quelques jours après le renversement de Saddam Hussein, du musée archéologique de Bagdad et le pillage des objets d’art qu’il contenait, va être à l’origine du projet titanesque dans lequel il s’est lancé depuis 2007 : « The invisible enemy should not exist », improbable traduction du nom de l’avenue qui passait devant la Porte d’Ishtar – visible au Pergamon Museum[4] à Berlin –, l’une des huit portes de la cité intérieure de la ville de Babylone, le « nom le plus cool qu’une rue puisse porter[5] » selon l’artiste qui a conscience qu’une vie ne suffira pas à en venir à bout. Il a en effet l’intention de redonner vie aux huit milles objets disparus du musée archéologique de Bagdad. Comment refabriquer un morceau de chez soi quand on est loin de chez soi ? Par les objets qu’il reproduit et par la matière qu’il utilise. La refabrication d’un patrimoine dispersé, pillé ou détruit se fait à partir d’objets qu’il a à sa disposition, notamment des produits alimentaires périssables. En reproduisant des formes très anciennes avec des matériaux d’aujourd’hui, l’artiste induit un rapport au temps dans la retransformation du passé par le présent.

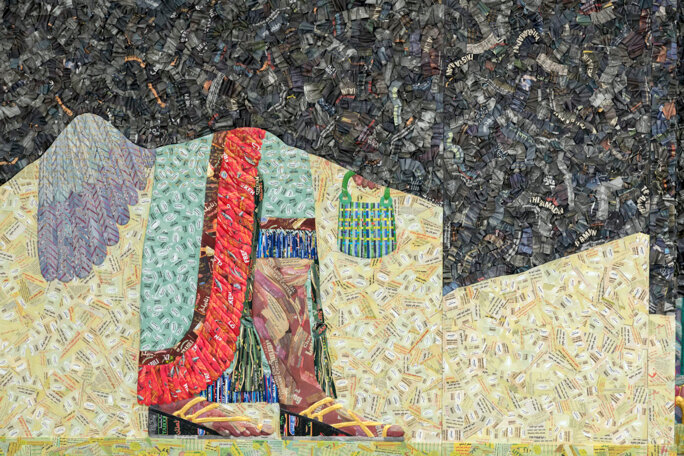

Agrandissement : Illustration 3

Au rez-de-chaussée du Frac Lorraine, des produits alimentaires sont exposés à la manière de l’étale d’une épicerie, des barres chocolatées Ali Baba, seules denrées produites en Palestine, aux conserves de sirop de dattes de la marque Sin. Leurs emballages ont été une source d’inspiration pour Rakowitz : ils lui sont d’autant plus familiers qu’il passait la plupart de son enfance chez ses grands-parents maternels. Chez eux, « ouvrir le placard de la cuisine était comme ouvrir une fenêtre sur l’Irak » confesse-t-il avant d’ajouter : « Mes grands-parents ont été pour moi le plus grand artiste de l’installation que je n’ai jamais rencontré ». Il ouvre en 2006 un magasin à Brooklyn, comme celui que dirigeait son grand-père, mais dédié exclusivement à l'importation de dattes. « La datte était à l’Irak ce que le cigare était à Cuba et le vin était à la France[6] » indique-t-il, dénonçant ainsi la catastrophe environnementale que fut l’abandon de sa culture dans la seconde moitié du XXème siècle. Expédiée par voie terrestre, sa première tonne de fruits a été retenue à la frontière jordanienne si longtemps qu'elle a cuit et a dû être détruite. Un second envoi, plus modeste, de dix boites arrive à passer après un mois de quarantaine. Il se retrouve seul, assis par terre dans son magasin vide de Brooklyn. Il commence alors à réfléchir à la disparition des œuvres d’art.

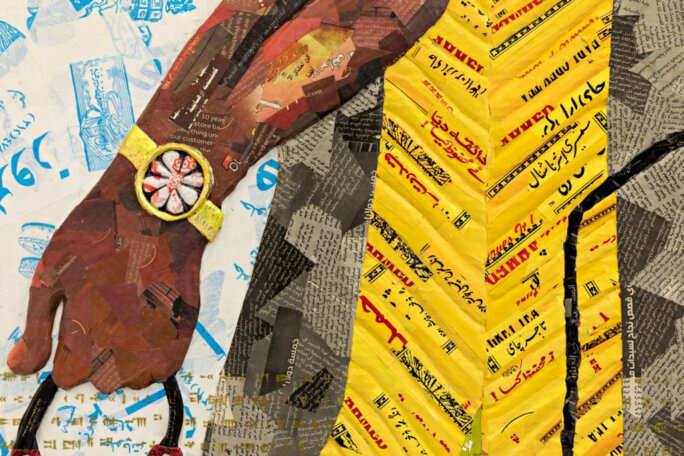

Agrandissement : Illustration 4

Le projet s’étend encore lorsqu’en février 2015, des membres de l’État islamique se filment en train d’écorcher à la perceuse à percussion le visage de pierre de l’un des colosses qui gardaient les portes de l’antique Ninive depuis mille ans. Les Lamassu, majestueux taureaux ailés à l’impavide visage humain, démons protecteurs de Mésopotamie, furent parmi les victimes les plus spectaculaires de la destruction des sites de Ninive et Nimroud, les plus précieux d’Irak, réduits en poussière en quelques jours seulement. Rakowitz va refabriquer à partir de boites de conserve l’un de ces animaux fabuleux, qu’il installe en 2018 sur le quatrième socle[7] de Trafalgar Square, au cœur de Londres, visible de tous. Le geste est éminemment politique. En faisant explicitement référence aux biens culturels détruits ou disparus en Irak, l’artiste rappelle au monde ce qui n’existe plus. Il ne s’agit pas d’une simple recréation mais d’une réappropriation. Le Lamassu, comme toutes les autres pièces refabriquées, sont des sortes de fantômes venus hanter les collections des musées.

Agrandissement : Illustration 5

Au premier étage de l’institution sont présentés des objets qui se trouvaient au musée archéologique de Bagdad. Face à l’histoire d’un pays et à la façon dont nous avons construit notre rapport à la culture et au musée, il propose une présentation classique des Antiquités orientales à la manière des musées encyclopédiques d’Occident. La grande salle propose un changement d’échelle en accueillant une partie plus monumentale, avec la reconstruction de la salle G du palais de Nimroud (- 700 av. JC). Cette installation évoque, en arrière-plan, l’économie qui est celle du marché de l’art puisque les parties manquantes correspondent aux panneaux qui sont en collections privées ou à ceux qui ont été détruits en 2015. Rakowitz souhaite placer le visiteur dans la position d’un Irakien avant la destruction de son patrimoine.

Agrandissement : Illustration 6

L’artiste insiste cependant sur le fait que tout ceci n’a pas commencé en 2015 avec les destructions, ni même en 2003, mais bien avant, dans la seconde moitié du XIXème siècle, avec la valorisation par les occidentaux des objets antiques qui se traduit par un pillage ou, du moins, une appropriation et un transfert des objets vers le pays colonisateur, obligeant les Irakiens à regarder leur histoire avec des trous. Reproduire n’a pas pour but ici de se substituer à ce qui a été détruit. Le travail de Michael Rakowitz n’a rien à voir avec le remplacement. La fabrication de ces objets est, au contraire, devenue un levier, l’occasion d’une prise de conscience. Ainsi, il propose par exemple à la Tate de Londres de détenir une œuvre en coresponsabilité avec un musée irakien, ou engage un autre processus avec les musées de la côte Est des États-Unis : « Je participe si vous rendez le relief à l’Irak. Je m’engage à construire sa réapparition ». Le musée est alors envisagé comme lieu de justice réparatrice.

Agrandissement : Illustration 7

Les dernières salles accusent à nouveau un changement d’échelle inversement proportionnel à la monumentalité de la salle G du palais de Nimroud, puisqu’y sont présentés des pièces inédites pas plus grandes qu’un bouchon de bouteille, reproduisant des sceaux-cylindres, à la fois supports et instruments de l’une des premières écritures et formes de comptabilité sumériennes, également utilisés à l’époque comme signature puisqu’ils permettent d’identifier le producteur ou l’endroit de production. Rakowitz choisit de présenter à la fois le cylindre et la trace qu’il crée dans l’argile froide. Ces objets sous-tendent l’idée de circulation de l’information. En raison de leur très petite taille, les sceaux-cylindres sont les objets les plus faciles à voler.

Agrandissement : Illustration 8

Le projet « The invisible enemy should not exist » va donc du très grand au très petit, un travail idéal pendant le confinement, avoue l’artiste avec une pointe d’humour. « Michael Rakowitz relie de façon poétique et pragmatique la réalité économique et les enjeux culturels qui touchent l’Irak » écrit très justement Fanny Gonella, directrice du Frac Lorraine et commissaire de l’exposition, dans le texte qui l’accompagne. En seize ans, il a réalisé neuf cents des huit mille objets que comptait le musée avant le pillage de 2003. Il faut bien comprendre que c’est l’Occident qui donne de la valeur à ce qui est pillé en raison de l’existence d’un marché pour les objets archéologiques qui leur donne une valeur économique, répète-t-il encore, constatant que « les objets venus d’Irak sont traités avec plus d’intérêt que les personnes qui en viennent ». Quelle histoire et pour qui semble interroger l’exposition qui correspond au besoin d’investir l’histoire de l’art comme discipline permettant de repenser les liens entre passé et présent.

Agrandissement : Illustration 9

[1] « Collection et propriété : quels mécanismes en jeu ? », 5 et 6 avril 2019, Frac Lorraine, Metz.

[2] L'un des treize collèges polyvalents du système de l'Université d'État de New York (SUNY). Il a été fondé par le gouverneur Nelson Rockefeller en 1967 qui voulait en faire « le joyau culturel du système SUNY ».

[3] Nommée opération Liberté Irakienne pour le département de la défense américain, initialement opération Libération irakienne mais dont l’acronyme, OIL en anglais, rajoutait une polémique supplémentaire à une guerre déjà très controversée.

[4] Attestée au VIème siècle av. JC, elle est entièrement reconstituée à partir des briques vernissées originales trouvées sur place par Robert Koldeway, archéologue allemand qui dirige depuis 1899 les fouilles dans la ville mésopotamienne. En 1927, 800 boîtes contenant des centaines de milliers de fragments de ces briques sont envoyées à Berlin. La partie reconstruite correspond à la porte intérieure.

[5] Sauf mention contraire les citations de l’artiste ont été recueillies le 14 février 2022 lors d’une rencontre au Frac Lorraine à Metz, et traduites par l’auteur.

[6] Cité dans Claire Armistead, « Fourth plinth: how a winged bull made of date syrup cans is defying Isis », The Guardian, 26 mars 2018.

[7] Depuis 1998, le Fourth Plinth Programme, financé par la mairie de Londres et l’Arts Council England, expose des œuvres contemporaines monumentales inédites sur le quatrième socle de Trafalgar Square. La proposition de Michael Rakowitz a été installée le 28 mars 2018.

« Michael Rakowitz. Réapparitions », Commissariat de Fanny Gonella, directrice du Frac Lorraine. Objets et reliefs réalisés avec l'assistance de Yani Aviles, Christian Campos, Maryam Faridani, J. Michael Ford, Alyx Harch, Erin Hayden, Elnaz Javanidizaji, Frances Lee, Wen Liu, Bishal Manandhar, Talal Al Najjar, Annie Raccuglia, Nick Raffel, Jeff Robinson, Deniz Turkoglu et Zespo.

Du 25 février au 14 août 2022.

Frac Lorraine

1bis, rue des Trinitaires

57 000 Metz