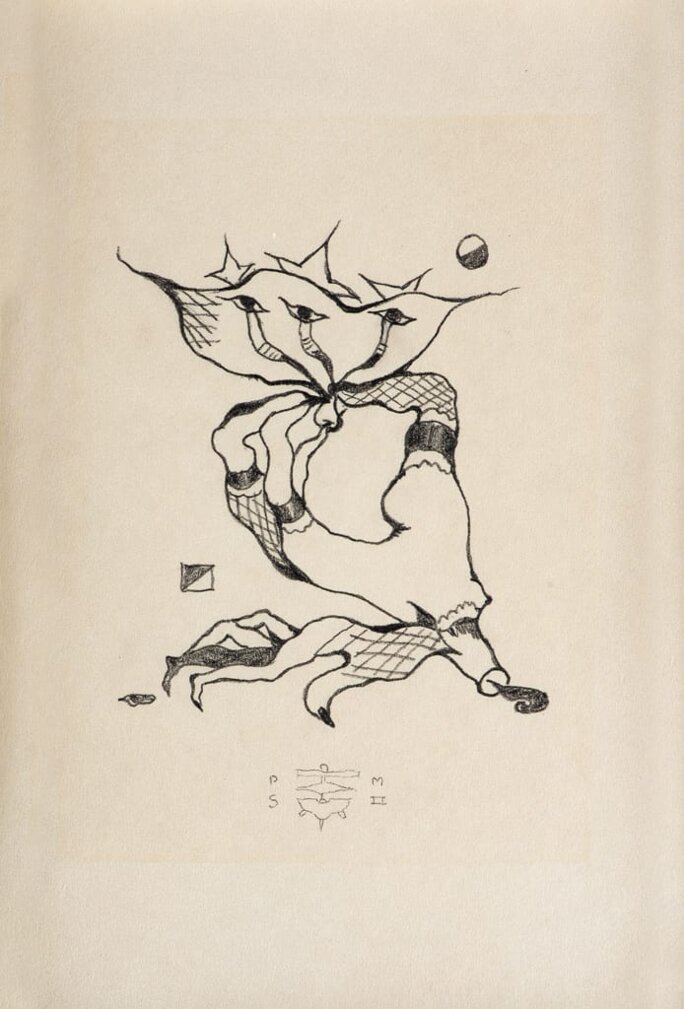

Agrandissement : Illustration 1

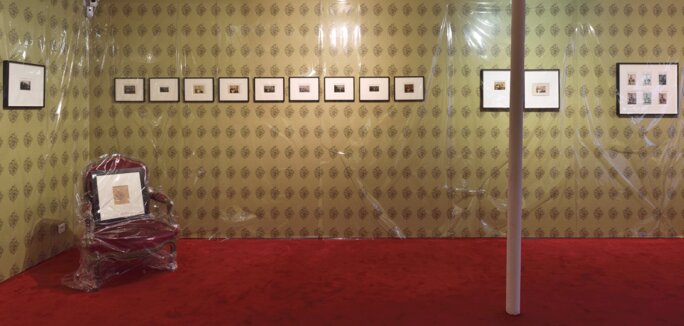

Paré d’une moquette rouge, les murs tapissés d’un papier peint dont le motif est issu du dessin « Paradis n’est pas perdu » réalisé autour de 1958, l’espace sur rue de la galerie Christophe Gaillard prend des allures de boudoir pour servir d’écrin aux expérimentations photographiques que Pierre Molinier entreprend à partir de 1955. Premiers autoportraits érotiques, premiers essais de travestissement, une trentaine de photographies, dessins et photomontages couvrant la période 1955-1958 sont présentés sur les murs recouverts – protégés par – de grandes bâches de plastique transparentes. Fruit d’un long travail de recollement qui dura près de vingt-cinq ans, l’exposition donne à voir un ensemble de pièces inédites dont certaines proviennent directement de la collection d’André Breton.

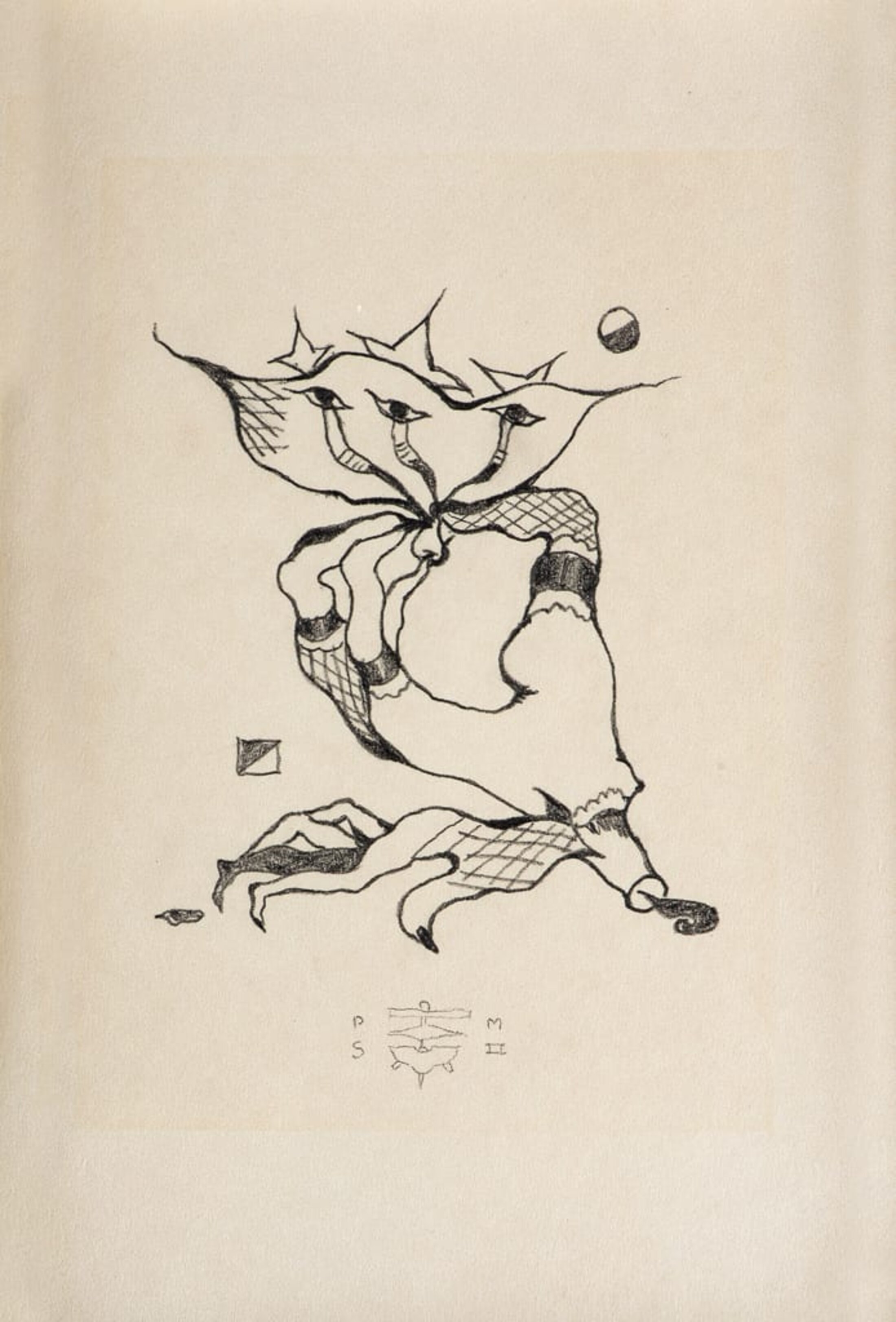

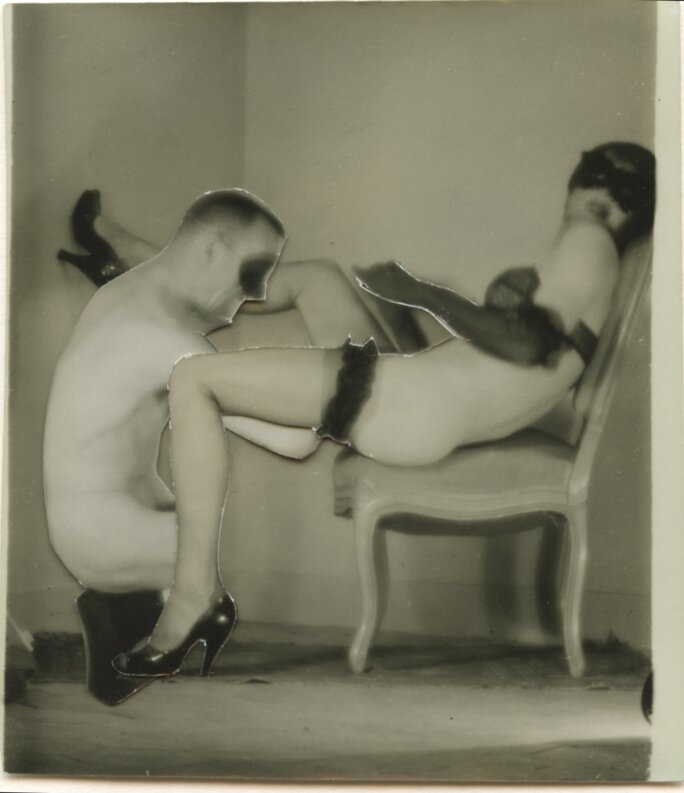

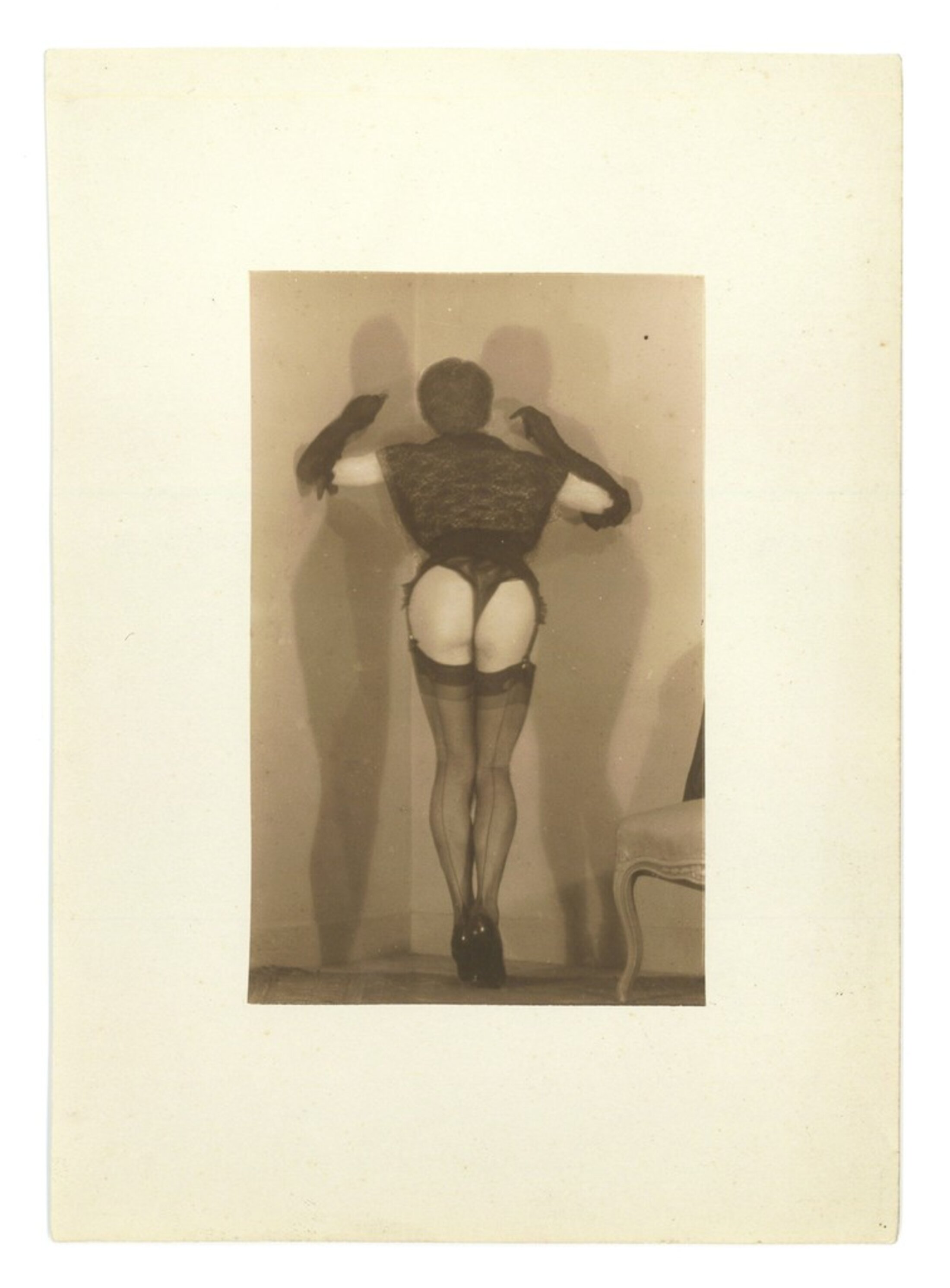

Au départ, le choix du médium est lié à sa capacité d’enregistrement. Molinier souhaite photographier ses œuvres pour ses archives personnelles. Mais très vite, la photographie va lui permettre de vivre tous ses fantasmes, adhérant pleinement à sa fonction fétichiste qui permet de se construire sa propre image. La peinture n'était pas non plus à l'abri de ses obsessions. Toutes ses œuvres érotiques ont été peintes pour sa propre stimulation : « En peinture, j'ai pu satisfaire mon fétichisme des jambes et des mamelons ». Pierre Molinier utilise son corps comme un outil érotique, mélangeant son sperme aux couleurs de ses peintures, retouchant des négatifs photographiques avec son pénis. Il tire lui-même toutes ses photographies en noir & blanc dans sa cuisine de la rue des Faussets. Il n’existe donc de lui que des tirages d’auteur et d’époque.

Agrandissement : Illustration 2

« Les peintures, les filles, les pistolets »

Peintre, photographe et poète, tout à la fois l’artiste et son modèle, Pierre Molinier est né en 1900 à Agen. Il s’installe en 1919 à Bordeaux où il exerce le métier de peintre en bâtiment jusqu’en 1960, date à laquelle il se consacre pleinement à la création plastique. Jusque-là, l’artistique – il se passionne pour la peinture et le dessin – est réservé aux dimanches, une pratique amateur menée en parallèle de son métier. Il épouse Andréa Lafaye en 1931. Jusqu’à la fin des années quarante, il développe une peinture figurative classique faites de paysages, natures mortes, portraits… naviguant entre impressionnisme et expressionisme. Ce premier Molinier peintre est mort en 1950, date à laquelle il érige prématurément sa propre tombe surmontée d’une croix noire avec pour épitaphe : « Ci-gît Pierre Molinier. Ce fut un homme sans moralité, il s’en fit gloire et honneur. Inutile de pleurer pour lui ».

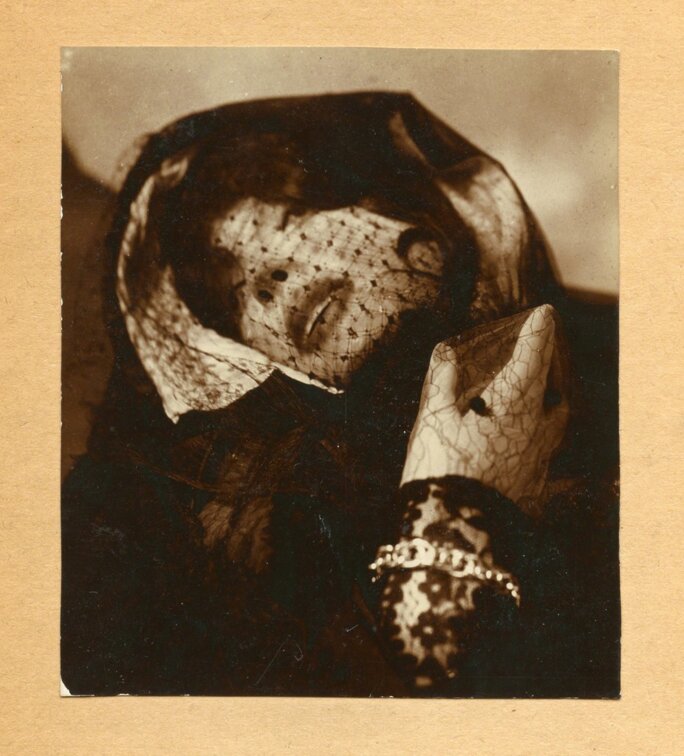

Agrandissement : Illustration 3

Molinier est à l’initiative de la création en 1927 de la Société des Artistes Indépendants Bordelais[1] et expose régulièrement aux salons qu’elle organise. La rupture viendra fin 1951. À l’occasion du XXème Salon des indépendants bordelais, il crée le scandale en présentant « Le grand combat », toile à la fois abstraite et figurative, à l’érotisme jaillissant de corps contorsionnés, de membres enlacés, qui choque la bourgeoisie bordelaise. Jugée indécente, elle restera voilée pendant toute la durée de l’exposition. L’artiste rompt avec la Société des Artistes Indépendants Bordelais qu’il juge désormais trop conformiste.

En 1955, André Breton répond avec enthousiasme à l’envoi que lui a adressé Molinier : « Vous êtes aujourd’hui le maître du vertige, d’un de ses vertiges que Rimbaud s’était donné à tâche de fixer, et peut-être du pire. Les photographies jointes à votre envoi ne laissent aucun doute sur votre aspiration en ce sens et il me paraît difficile de porter le trouble plus loin. Elles sont aussi belles que scandaleuses, à l’unisson de tout ce que vous m’avez fait déjà entrevoir de votre œuvre[2] ». Le soutien exalté de Breton débouche sur une première exposition parisienne. La galerie de l’Étoile scellée[3] présente, du 27 janvier au 17 février 1956, dix-huit toiles de Molinier parmi lesquelles figure « Le grand combat ». Le catalogue est préfacé par André Breton. Molinier, le paria, se sent alors enfin reconnu. En 1958, il participe au numéro 4 de la revue « Le Surréalisme » dans lequel est publié le résultat d’une enquête sur le strip-tease. Il propose un « autoportrait à la fille magique » accompagné de sa définition du strip-tease : « Dévêtement progressif dont la savante lenteur excite sournoisement les sens ». Mais Molinier ne fréquentera que trop peu les Surréalistes. En 1959, échaudé sans doute par son élan pornographique, Breton, dont l’homophobie est notoire et assumée[4], l’accuse de proxénétisme et l’exclue.

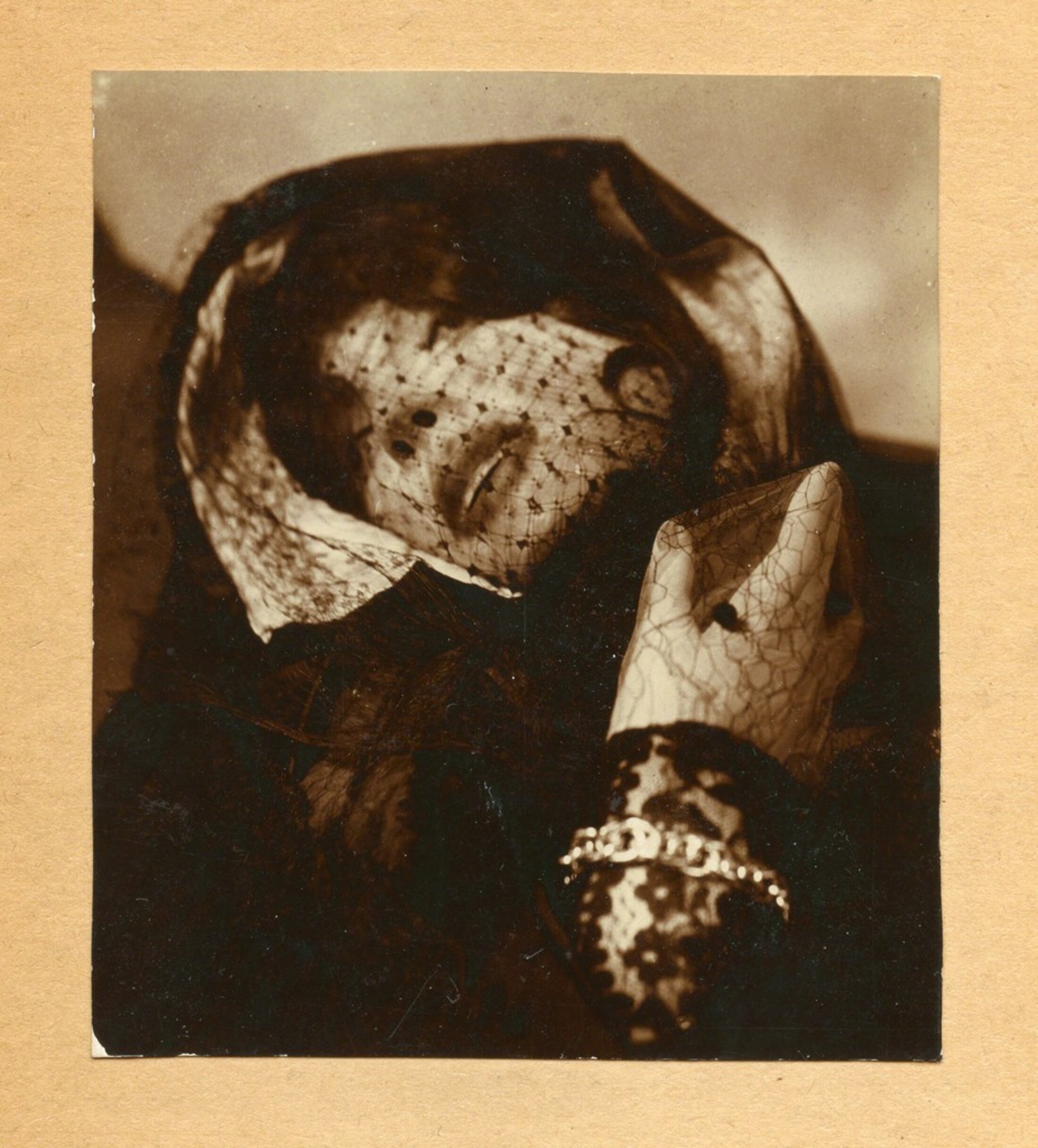

Agrandissement : Illustration 4

Le devenir de l’homme en femme poupée

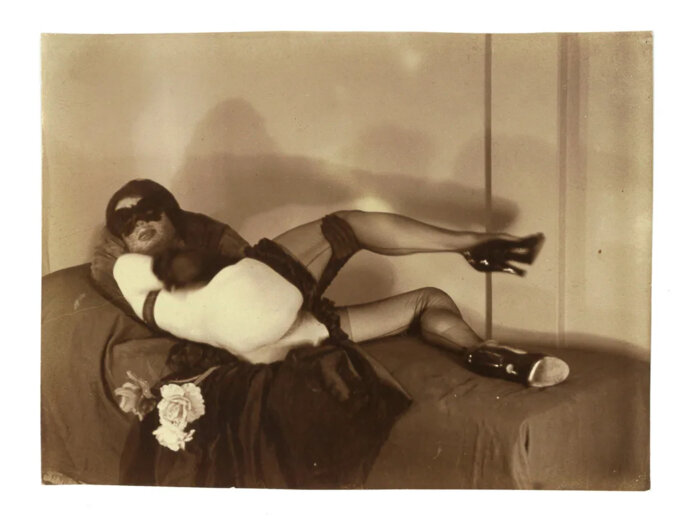

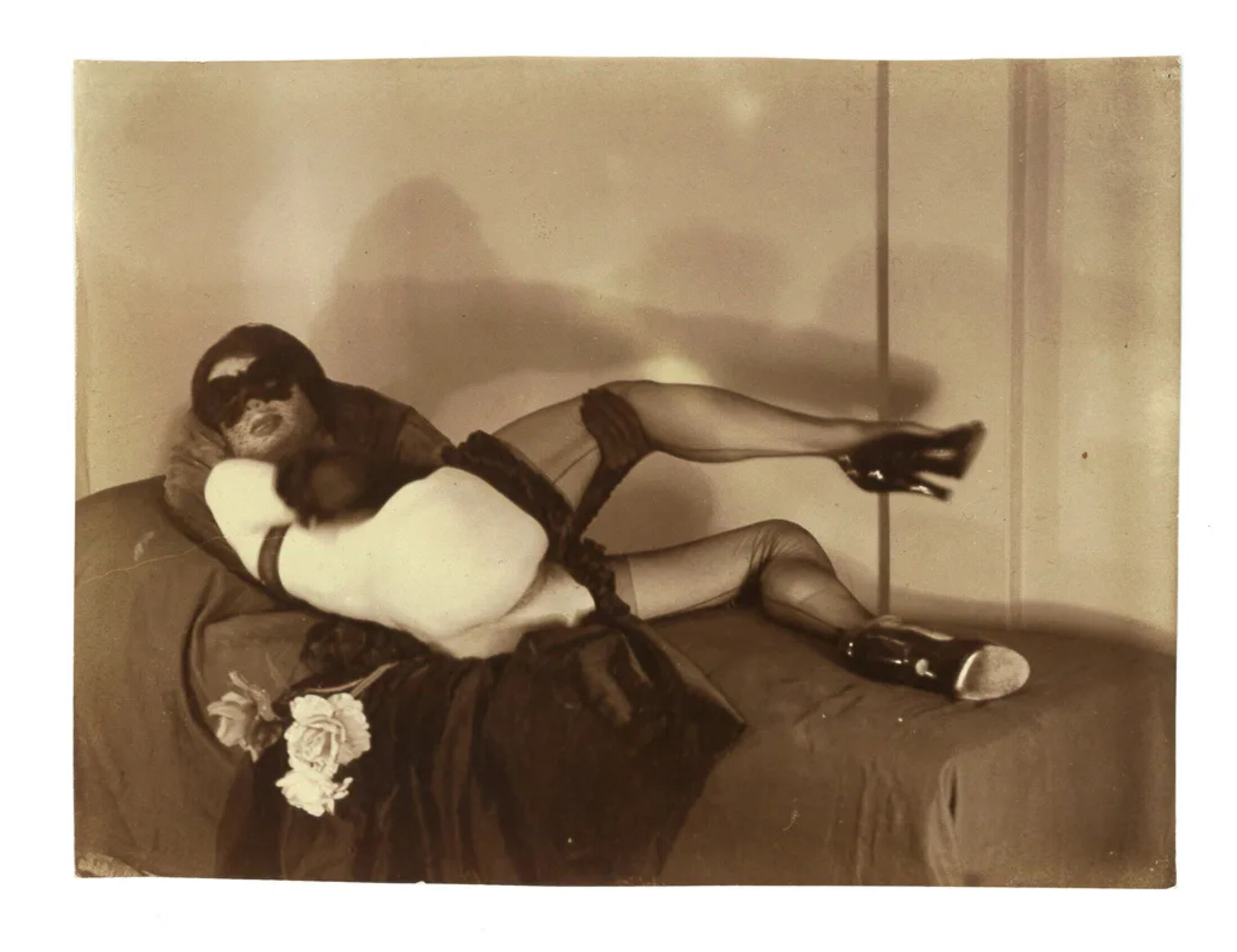

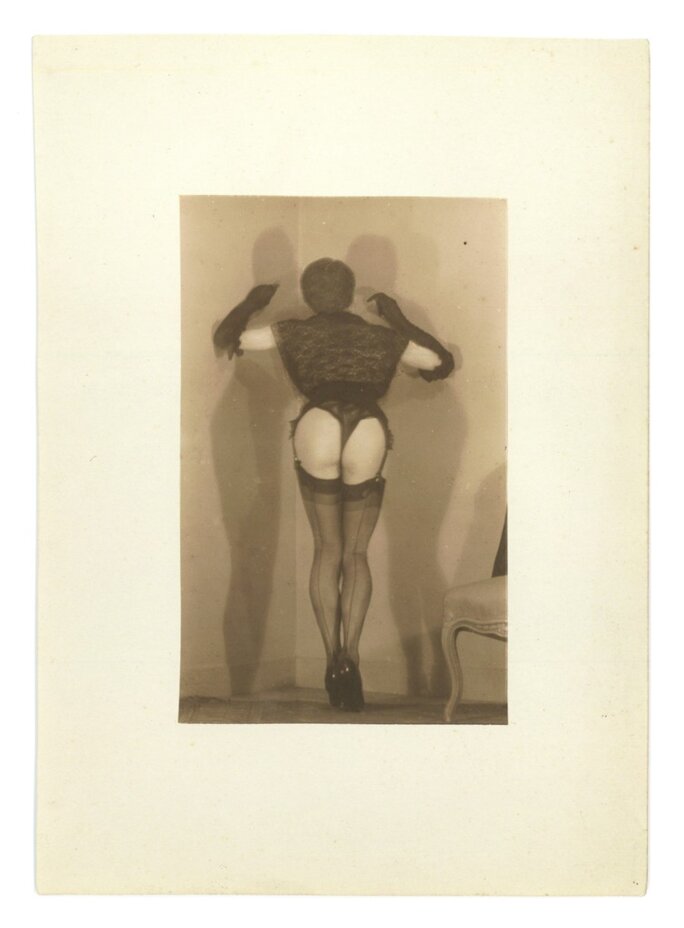

Dans un coin du salon du petit appartement de la rue des Faussés, puis dans l'atelier du grenier Saint-Pierre dans le vieux Bordeaux, il installe son petit théâtre domestique, équipé de différents accessoires des plaisirs, des loups aux godemichés, et éclairé de deux modestes projecteurs. Molinier lui-même en est l’héroïne, du moins son double féminin. De là, il construit une œuvre qui va renverser l’ordre établi des plaisirs sexuels et introduire du trouble dans le genre. Au travestissement et aux actes sexuels, il adjoint la photographie et le montage, faisant de sa production un art du simulacre. Dans sa lettre en réponse à André Breton, il écrit : « Quant aux photos « Filles magiques » – scandaleuses peut-être, moi je dis « équivoques », et s’il y a érotisme, il y a surtout méprise, supercherie, secret, enfin magie, car rien n’est plus magique que le maquillage qui pose son masque et ajoute à la structure du visage. Des photos ci-jointes, je crois que les sépias sont les plus magiques, d’ailleurs la fille reste à « prendre », et avec les noirs sur blancs, la fille est prise[5] ». Supercherie, magie, autant de qualifications qui soulignent le caractère illusoire de son petit théâtre.

Aussi loin qu’il s’en souvienne, Molinier a toujours été fasciné par les jambes de femmes. Il commence très jeune à enfiler les bas de sa sœur Julienne. « Je devais avoir 7-8 ans, par là. Et je lui embrassais les jambes parce qu’elle avait de jolies jambes et que j'aimais ses jambes. D'ailleurs, j’avais le béguin de ma sœur[6] » avoue-t-il. À quinze ans, il se masturbe sur le corps de Julienne morte, emportée par le virus de la grippe espagnole : « Même morte, elle était magnifique ! J’ai éjaculé sur son ventre et ses jambes, et sur sa robe. Elle a emporté dans la tombe le meilleur de moi-même[7] ».

Agrandissement : Illustration 5

Techniquement, le « collage préparatoire à un photomontage » daté de 1955, l’un des rares collages préparatoires originels conservés, permet de mieux appréhender le processus de création en dévoilant la genèse de l’œuvre. Molinier découpe aux ciseaux les portraits et autoportraits photographiques. Il recompose ensuite des corps en rassemblant bras, jambes, têtes, en fonction d’une esthétique qu’il juge idéale. Une fois réalisé, le portrait n’est pas collé mais placé entre deux plaques de verre maintenues par deux pinces à dessin pour être rephotographié. Chez Molinier les photomontages sont en fait des clichés de ses collages qui techniquement n’en sont pas vraiment. La plupart d’entre eux ont été démontés en vue d’être réutilisés. Ces « matrices de photomontages » sont donc extrêmement rares. Les objets fétiches de Pierre Molinier, sont investis d’une intention à la fois esthétique et sexuelle. Il aime se représenter simultanément de dos et de face à l’aide du photomontage ou encore en plaçant un masque à l’arrière de son crâne comme c’est le cas dans « Autoportrait de dos et de face – Circa 1957 » dans lequel le masque offre la possibilité de faire tenir l’effet pile et face, homme et femme, sur le même plan. Les « Autoportraits - Circa 1955 » sont au nombre de six et composent l’unique série connue à ce jour.

Agrandissement : Illustration 6

« L’érotisme m’ennuie mais Molinier est un artiste de premier rang[8] » écrit Simon Libérati dans le catalogue de la vente à Drouot des Archives Molinier en 2016. « Non pas à cause de ses provocations, mais de cet engagement dans la réclusion perpétuelle qui rend certains extrémistes de l’art proches des assassins par perversité. Finir en prison comme Sade, même si la prison est un petit appartement de province dont la clé est chez le notaire marque le plus bel hommage qu’on puisse rendre à la liberté ». Toute sa vie, Pierre Molinier tenta de concilier son corps d’homme avec son désir d’être une femme. Molinier avait prévenu, le jour où son sperme « serait comme de l’eau[9] » et qu’il ne pourrait plus jouir, il partirait. Atteint d’un cancer de la prostate, il se suicide en 1976, préméditant son geste dans une note retrouvée épinglée sur sa poitrine.

« Bordeaux, le 3 mars 1976

Heure du crime de moi-même 19h 1⁄2

Ça me fait terriblement chier de vivre. Je me donne volontairement la mort et ça me fait bien rigoler. J’embrasse tous ceux que j’aime de tout mon cœur, P. Molinier[10]. »

Agrandissement : Illustration 7

Pour « Vertigo », la précédente exposition consacrée à Pierre Molinier à la galerie Christophe Gaillard, le réalisateur Gaspar Noé était invité à écrire un texte qui commence ainsi : « Chaque personne au cours de sa vie porte des dieux et des anges au-dessus de sa tête qui les accompagnent pour un moment ou pour toute une vie. Il y a les proches qu’on a connus, qu’on a aimés, les monstres qu’on a croisés, les éducateurs qui vous ont formaté mais il y a aussi ceux, plus libres, dont le travail vous a éclairé par voie visuelle, écrite ou musicale. Parmi les quelques anges avec qui je suis heureux de me réveiller tous les matins, il y a Pierre Molinier ». L’artiste bordelais, esthète transgressif, poète décadent, a combiné narcissisme et travestissement pour en faire un art. Il a porté à son paroxysme l’autoérotisme comme représentation de soi et ouvert la voie aux questions des corps transformés et des transidentités. En ce sens, il apparait comme un précurseur. Les enjeux des gender studies dans les années quatre-vingt-dix sont déjà inscrits dans les pratiques artistiques photographiques subversives et ambigües de Molinier. Pourtant, il n’a jamais montré ses collages de son vivant. Ceux-ci explorent le corps, la performance, le genre et le sexe.

L’homme-putain, le sorcier, le chaman comme il aimait à se nommer, l’anticonformiste qui haïssait la morale puritaine – « Il s’agirait de savoir si, parce que j’ai puisé mon inspiration dans l’acte sexuel, l’avenir de l’humanité est en péril. Je me permets de supposer que seul l’avenir de l’hypocrisie dans cette matière pourrait courir quelques périls[11] » écrivait-il à ses détracteurs – est passé du statut de paria à celui d’icone posthume, enfin reconnu comme un grand artiste à part entière. Il y a une certaine ironie à voir les enfants de ceux qui dénonçaient l’art « détraqué » de Molinier hier, l’admirer aujourd’hui. Bordeaux, dont les gloires sont contenues dans « 3 M » – Montaigne, Montesquieu et Mauriac – serait-elle en passe d’en rajouter un quatrième ? Le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA lui consacrera son exposition de printemps, dix-huit ans après celle organisée par le musée des beaux-arts[12]. Sa fille, Françoise Molinier l’affirme : « L’œuvre magique du Chaman continue de rayonner sur le monde[13] ». Et elle n’a assurément pas fini de briller.

Agrandissement : Illustration 8

[1] Créée pour contrecarrer la SAA et l'Atelier, jugés trop traditionalistes pour la première ou trop régionaliste pour le second, elle voulait s'ouvrir aux artistes non-indigènes (École de Paris en particulier). Elle sera dissoute en 1955. Voir Dominique Cante, Les peintres de la société des Artistes Indépendants bordelais, Bx, mémoire de maîtrise, 1981, Arch.Mun Bx, Fonds Coustet, 16 S 12.

[2] André Breton à Pierre Molinier, 13 avril 1955. Cité dans Christophe Gaillard, Pierre Molinier. The seminal works, novembre 2022.

[3] La galerie, dont André Breton assurait la direction artistique, était située au 11, rue du Pré-aux-Clercs dans le 7e arrondissement de Paris.

[4] « La violente et continuelle aversion qu’éprouve André Breton à l’encontre des homosexuels » est notoire. Franck Merger, « Surréalisme et homosexualité : la position d’Aragon dans Le Libertinage (1924) et La Défense de l’infini (1923-1928) », Inverses, n°3, 2003, p. 55-83.

[5] Cité dans Christophe Gaillard, Pierre Molinier. The seminal works, novembre 2022.

[6] Cité dans Pierre Petit. Pierre Molinier : structuration et déstructuration corporelles. Arts, littérature et langage du corps, Jean-Michel Devésa, Décembre 2003, Bordeaux, France.

[7] Cité dans Agnès Giard, « Molinier, artiste anar et libre-branleur », Libération, 11 janvier 2010, https://www.liberation.fr/debats/2010/01/11/molinier-artiste-anar-et-libre-bandeur_1812058/ Consulté le 30 décembre 2022.

[8] Simon Liberati, « AVANT-DIRE », in catalogue Archives Pierre Molinier, Drouot, 14 novembre 2016, p. 5.

[9] Agnès Giard, op. cit.

[10] Simon Liberati, op. cit., p. 4.

[11] Jean-Luc Mercié (Ed.), Pierre Molinier. Je suis un homme-putain. Écrits et dessins inédits, Kamel Mennour/ Biro Éditeur, 2005, p. 105.

[12] Pierre Molinier. Jeux de miroirs, galerie des beaux-arts, Bordeaux, 23 septembre au 20 novembre 2005.

[13] Françoise Molinier, « Préface », catalogue Archives Pierre Molinier, op. cit., p. 7.

Agrandissement : Illustration 9

PIERRE MOLINIER THE SEMINAL WORKS - jusqu'au 14 janvier 2023,

Galerie Christophe Gaillard

5, rue Chapon

75 003 Paris