Agrandissement : Illustration 1

Représentante majeure de la photographie plasticienne, figure clef de la « Pictures Generation[1] », Cindy Sherman est depuis bientôt cinquante ans son seul et unique modèle. Loin pourtant de l’autoportrait tel qu’on l’entend, elle incarne et inscrit dans une narration différents personnages qui se fondent sur les stéréotypes d’une féminité profondément ancrée dans la culture visuelle, engendrant des attentes à la hauteur de cette standardisation générée de la beauté. Photographe conceptuelle délaissant les aspects techniques du medium, elle utilise son pouvoir narratif pour raconter une histoire et créer une image. Le musée de la photographie d’Anvers (FOMU) lui rend hommage en présentant, pour quelques jours encore, deux expositions monographiques[2]. La première revient sur ses débuts abordant, à travers des œuvres expérimentales datant de ses années étudiantes mais également avec la série iconique « Untitled Film Stills » qui fit connaitre ses inspirations et intentions dans la monde entier à la fin des années soixante-dix, quand la seconde se focalise sur la fascination de Cindy Sherman pour la mode, à travers les interactions entre son travail personnel et les commandes de l’industrie de la mode, dans lesquelles elle remet en question les canons de beauté établis.

Agrandissement : Illustration 2

Cindy Sherman est née en 1954 à Glen Ridge dans le New Jersey. Ses parents déménagent juste après sa naissance à Huntington sur l’île de Long Island, dans l’état voisin de New York, où elle va grandir. Bien qu’elle soit la plus jeune d’une fratrie de cinq enfants, la différence d’âge – neuf ans avec celui qui la précède – est telle qu’elle se sentira esseulée durant toute son enfance. Elle entame des études artistiques à la State University of New York de Buffalo. D’abord intéressée par la peinture, elle se tourne ensuite vers la photographie. Diplômée en 1976, elle s’installe à Manhattan l’année suivante.

Agrandissement : Illustration 3

Un art de la transformation

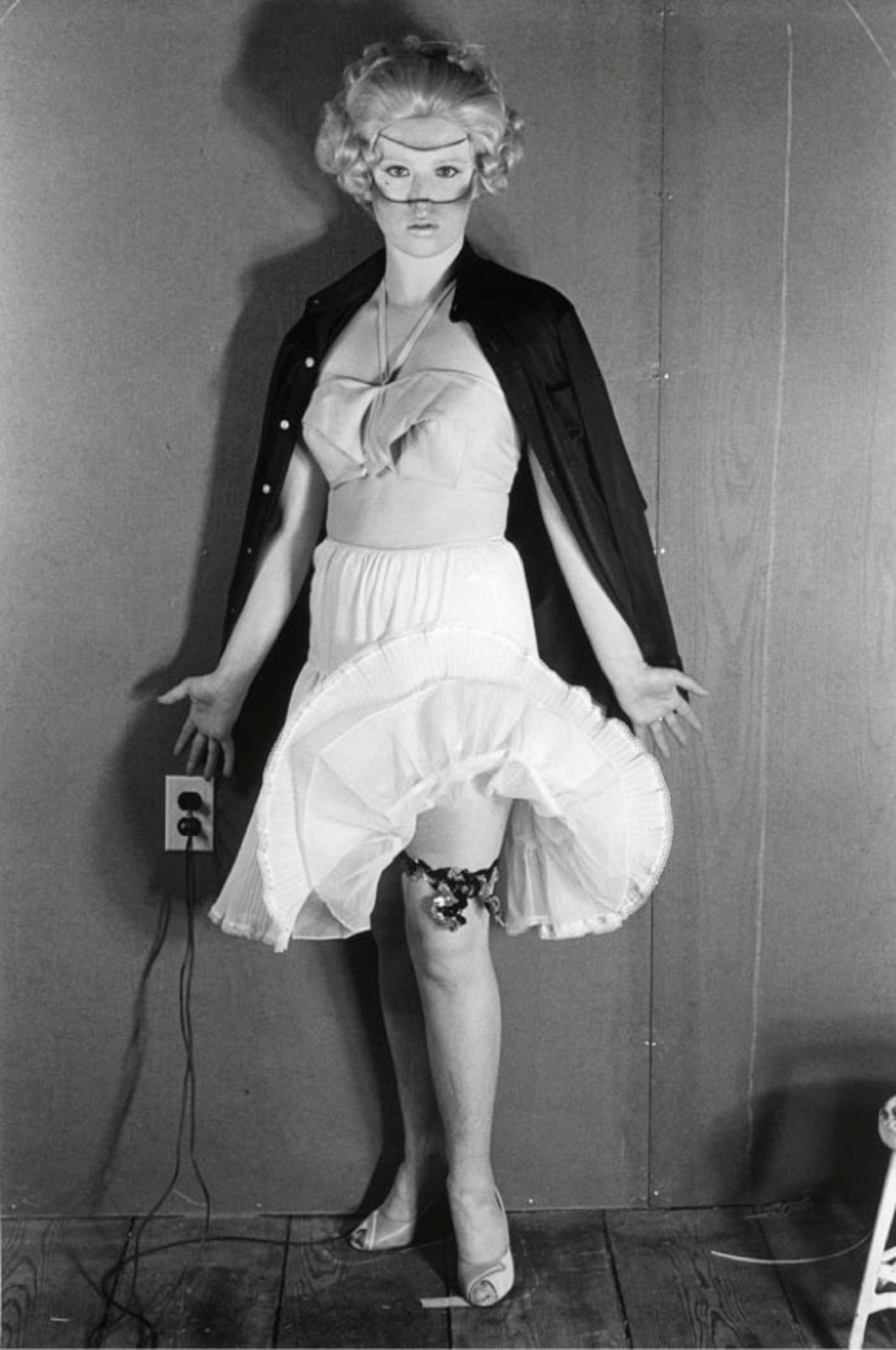

L’exposition « Early works 1975-1980[3] » présente les premières œuvres de Cindy Sherman, celles avec lesquelles l'artiste découvre le jeu de la transformation qui va très vite occuper le cœur de son travail artistique, au point d’en devenir sa signature. L’artiste transforme son apparence à l’aide de maquillage, perruques, vêtements de seconde main… et se photographie ensuite, créant des lignes narratives complexes. Ce goût du déguisement et cette pratique d’une auto-mise en scène photographique, ne la quitteront plus. D’emblée, le visage occupe chez elle une place prépondérante. L’artiste va soumettre le sien à une méticuleuse analyse, se servant du miroir pour appliquer du maquillage comme s’il s’agissait d’un tableau. Intéressée par la communication non verbale, elle expérimente différentes expressions faciales parvenant à représenter une vaste gamme de personnages à l’instar de « Untitled (ABCDE) », cinq images extraites d’une série de photographies que Sherman réalise entre 1972 et 1976 alors qu’elle est étudiante à Buffalo. Elle les étiquette arbitrairement de A à E, les agrandit et les réimprime. Il s’agissait pour elle de « montrer le processus de transformation d’un personnage en un autre ». À l’origine, la série comptait environ cinquante clichés montrant l’ensemble du processus. « J’ai ensuite choisi un groupe plus petit pour en faire des pièces séparées légèrement plus grandes. Je les ai involontairement photographiées avec une profondeur de champ très étroite, ne laissant que certaines parties du visage nettes, ce qui donne à certaines caractéristiques une qualité malléable ». Au cours de ses études, elle fréquente un groupe dynamique d’amis artistes qui expérimentent pleinement les performances, les vidéos et les installations. Ils vont créer Hallwalls, un centre pour artistes où Cindy Sherman crée ses films et séries de photos aux lignes narratives très élaborées. En 1975, elle commence à découper des silhouettes dans du papier photo, donnant naissance à de petites poupées faciles à manipuler qui vont lui servir à inventer des histoires. Diffusé en boucle sur un téléviseur, « Doll clothes » (1975), tourné en Super-8, est l’un des tous premiers films de l’artiste. Elle y souligne le pouvoir et l’ambiguïté du vêtement qui, au-delà d’une forme d’expression de soi, assujettit aux attentes en matière de genre et de statut social. Dans sa dernière œuvre réalisée à Buffalo, « Line up » (1977), Cindy Sherman se photographie sous les traits d’actrices passant devant le rideau de scène à la fin d’une pièce de théâtre afin de saluer leur public. Du blanc au noir, de la réserve à l’exubérance, l’artiste joue de la transition d’une jeune femme à quelque chose de très mystérieux, notamment à travers l’usage du masque.

Agrandissement : Illustration 4

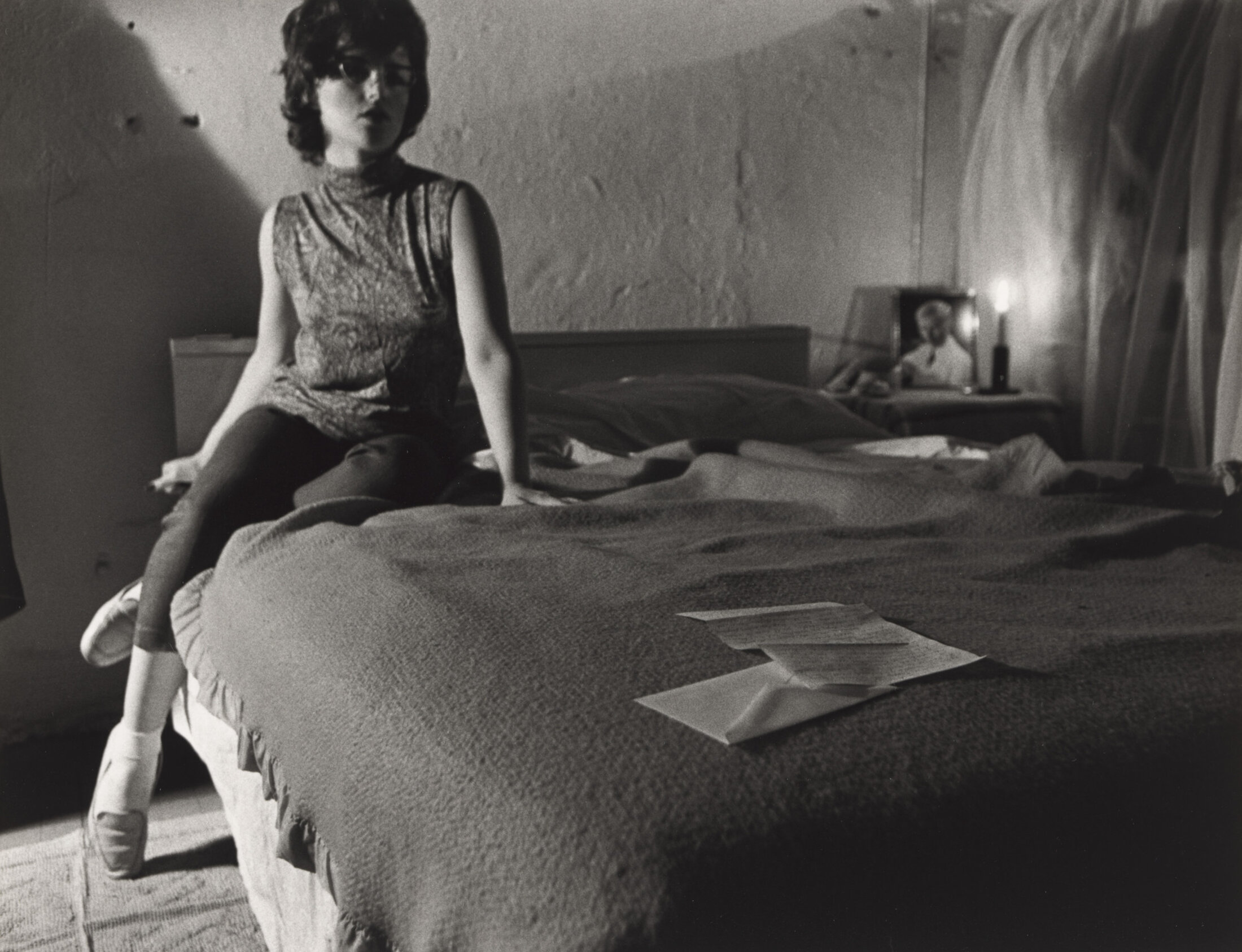

En 1977, alors qu’elle s’installe à New York, Cindy Sherman abandonne les histoires complexes réalisées à partir de découpages pour expérimenter le récit en une seule et unique image. « Lorsque j’ai commencé les Untitled Film Stills, je n’abandonnais pas mon intérêt pour le narratif. Je voulais seulement imaginer une manière de raconter une histoire en une seule image » explique-t-elle. Entre 1977 et 1980, elle élabore la série « Untitled Film Stills », sans doute sa série les plus emblématique, celle avec laquelle elle acquiert une reconnaissance internationale. Réalisée sur trois ans, elle comporte soixante-dix photographies en noir et blanc dans lesquelles l’artiste incarne des personnages féminins qui semblent tout droit sortis de films des années cinquante ou soixante, de la femme fatale à la femme au foyer esseulée. Pour se faire, l’artiste utilise des angles de prises de vue, des poses et des éclairages minutieusement étudiés. La série s’apparente à une véritable encyclopédie des rôles féminins stéréotypés inspirés du Hollywood d’après-guerre, du film noir aux séries B en passant par les films d’art et d’essai européens, en imitant les clichés promotionnels de ces films.Cependant, bien que les personnages et les scénarios puissent sembler familiers, les images de Cindy Sherman sont entièrement fictives. Elles représentent des clichés enracinés dans l’imagination culturelle par des médias de masse comme le cinéma qui en perpétuent les stéréotypes. Le choix du cinéma n’est pas anodin. Il porte en lui cette tradition du regard masculin. Sherman crée cette série au cours de la deuxième vague féministe. En utilisant l’appareil photographique, instrument traditionnellement masculin comme une femme qui regarde une autre femme, elle joue avec la tension et le mystère. L’ensemble explore la complexité de la représentation dans un monde saturé d’images, et se réfère au filtre culturel des images à travers lequel nous voyons le monde.

Agrandissement : Illustration 5

Subvertir les clichés, s’écarter de la norme

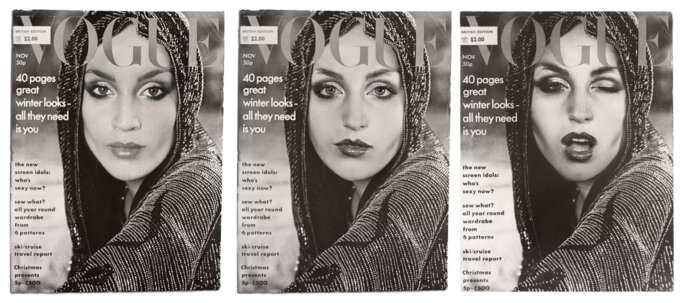

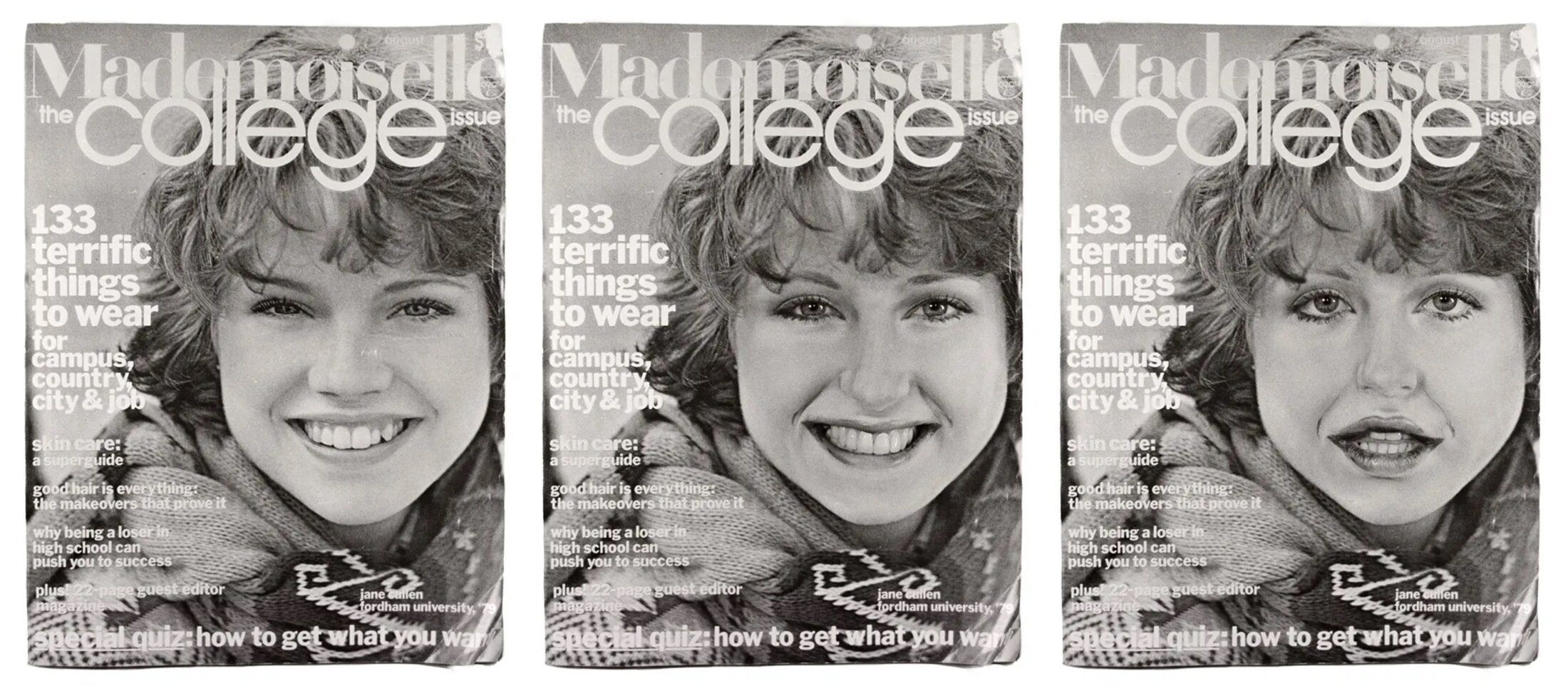

La seconde exposition, intitulée « Anti-fashion », s’intéresse à la relation qu’entretient l’artiste avec le milieu de la mode, qui parcourt l’ensemble de son œuvre à la manière d’un fil rouge. Alors qu’elle est encore étudiante, elle a recours aux vêtements et au maquillage pour créer des personnages, illustrant l’importance de la mode dans l’élaboration de l’identité. Dans la série « Cover girls » (1975), l’artiste joue pleinement avec la représentation stéréotypée des femmes et souligne le rôle fondamental du monde de la mode dans ce contexte. Chaque triptyque présente trois versions d’une couverture de magazine bien connu. La première figure la couverture originale. Dans la deuxième, le visage du modèle est remplacé par celui de Sherman l’imitant. Dans la troisième enfin, les expressions ont été exagérées. À une époque où la retouche numérique des images n’existe pas, l’artiste utilise un processus complexe à la chambre noire.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

Entre attraction et rejet, Cindy Sherman est très vite confrontée à un rapport ambigu avec le glamour du monde de la mode. À partir de 1983, elle collabore avec de maisons de haute-couture et des magazines réputés. Plusieurs de ses créations trouvent alors leur origine dans des commandes de l’industrie de la mode. Dans les années quatre-vingt, celle-ci est fortement stimulée par l’accélération du consumérisme. Dans les commandes, comme dans son œuvre personnelle, Sherman va adopter une attitude critique, créant des photos de mode subversives au point de choquer plusieurs de ses clients, qui refuseront ses images, les considérant comme antipublicitaires. Lorsque Dianne Benson lui demande de réaliser des photographies publicitaires pour ses boutiques de mode à New York, l’artiste se représente elle-même dans des vêtements de stylistes tels qu’Issey Myake, Dorothée Bis ou Jean-Charles de Castelbajac, mais dans des poses bien peu élégantes, les cheveux en bataille, des cernes abyssales sous les yeux. Ce faisant, elle détourne l’attention de la pièce vestimentaire pour porter le regard sur le corps du personnage qu’elle incarne, dénonçant ainsi l’attitude traditionnellement passive des mannequins. Si la campagne pour Dianne Benson reçoit des avis mitigés, Sherman obtient en 1984 sa première commande en direct de la maison de mode française Dorothée Bis. Elle va un peu plus loin, utilisant cette occasion pour remettre en question les images idéales que véhicule la mode à travers des personnages caricaturaux présentant des cicatrices, des tâches et des ecchymoses. Apparaissant sombres et menaçantes, les images sont perçues de façon négatives par la marque, leur publication dans Vogue Paris est refusée.

Agrandissement : Illustration 8

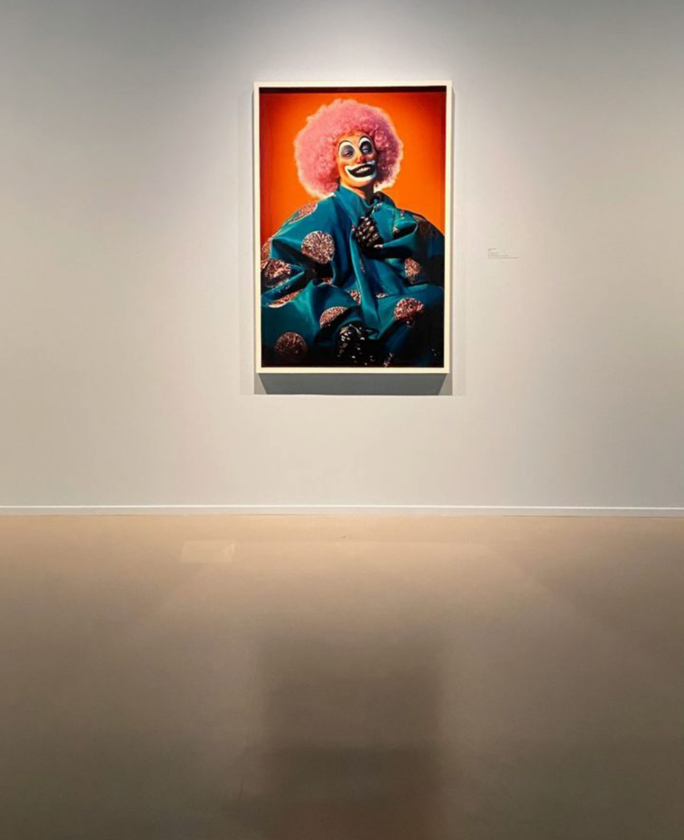

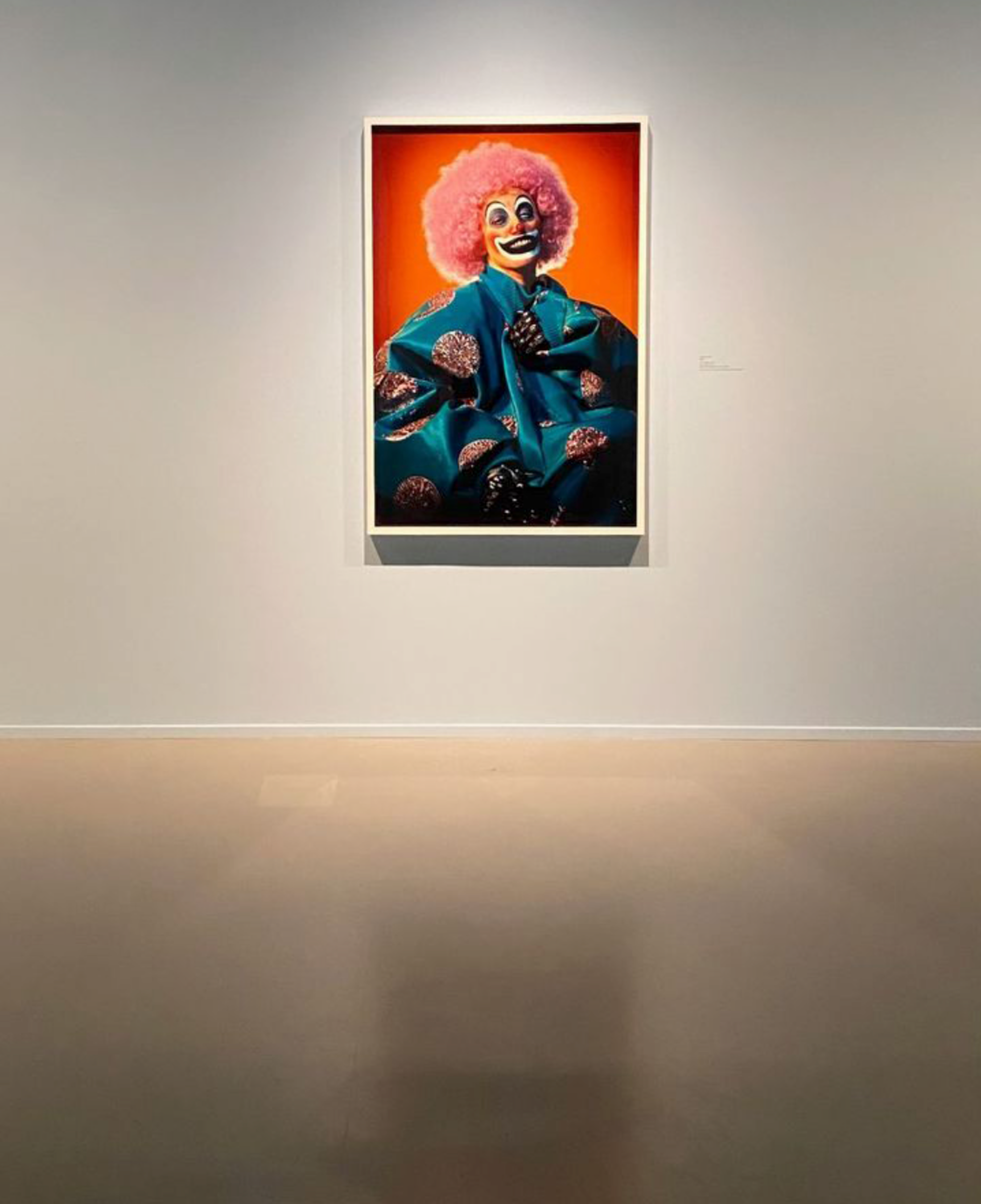

Cindy Sherman réalise ses œuvres les plus provocantes autour de 1990. La série des « Disasters » (1986-1989) explore directement des sujets grotesques et répugnants. L’artiste se retire du cadre, n’est plus dans la photographie. Les seules traces humaines apparaissent sous la forme de parties de corps démembrées et éparpillées sur un sol organique infesté d’insectes, des yeux se reflétant dans un miroir de poche posé au milieu des détritus d’une décharge. La série « Sex Pictures » (1992) reste son projet le plus controversé à ce jour. Absente à nouveau du cadre, elle met en scène des mannequins, choisis dans des catalogues de fournitures médicales, dans des scènes pseudo-pornographiques. À travers ces deux séries, elle confronte le public à ce que l’humanité a de plus étrange et de plus laid. En 1993, elle est invitée à illustrer un article du magazine Harper’s Bazaar. Elle reçoit pour cela toutes les tenues des dernières collections mais seulement en taille mannequin, saisissant l’occasion de créer à nouveau des personnages bizarres ou ironiques. Elle aborde ici le vêtement comme s’il s’agissait d’un costume, le mettant au premier plan. L’année suivante, en 1994, elle reçoit carte blanche pour réaliser la campagne publicitaire annuelle de la maison de couture progressiste japonaise Comme des Garçons. Elle va créer une série étrange composée de corps déformés. Les temps ont changé. Dans le milieu de la mode, les créateurs et les photographes vont bientôt remettre en cause les canons de beauté dominants. S’écarter de la norme devient tendance. Les boutiques de mode prennent des allures de galeries d’art. C’est à un reportage pour British Vogue en 2003 que l’on doit l’arrivée de la figure du clown dans le travail de l’artiste. Ce personnage aussi paradoxal qu’imprévisible, pouvant aussi bien amuser que choquer, intéresse beaucoup Sherman. Avec leur regard vide et absent, les siens sont effrontés et méchants, nous confrontant à nos peurs et nos désirs refoulés. La série marque le passage de Sherman de l’analogique (les personnages) au numérique (arrière-plans psychédéliques). À partir des années deux-mille en effet, Cindy Sherman explore le traitement numérique de ses images, leur conférant sciemment artificialité et exubérance pour mieux interroger la place de plus en plus croissante des nouvelles technologies dans la société occidentale et l’impact de la retouche photographique sur l’image que nous avons de nous-mêmes. Abandonnant le caractère provocateur des années précédentes au profit d’une approche plus ludique, elle remplace le sombre en coloré et le repoussant en carnavalesque.

Agrandissement : Illustration 9

Curieusement, l’interaction de Cindy Sherman avec le monde de la mode n’avait pas fait l’objet d’une exposition avant celle-ci. « J’ai l’impression d’être anonyme dans mon travail. Quand je regarde les images, je ne me vois jamais, ce ne sont pas des autoportraits » rappelle-t-elle. « Parfois, je disparais ». À l’opposé de l’autoportrait, son travail artistique traite de la façon dont nous construisons notre identité, en voulant nous conformer ou non. « J’essaie de faire reconnaître aux autres quelque chose d'eux-mêmes plutôt que de moi[4] » dit-elle. Son œuvre photographique est donc aussi un commentaire sur les jeux de rôle sociaux et les stéréotypes. Ni ses sujets ni sa réalisation artistique n’ont perdu leur pertinence à ce jour. Au contraire, les thèmes de l’identité et des clichés sociaux, qui sont au cœur de son œuvre depuis toujours, apparaissent plus que jamais centraux dans les préoccupations actuelles. Avec humour et intelligence, elle ne cesse de passer la culture dominante de l’image au crible. Pionnière dans l’utilisation de la photographie en tant que médium artistique autonome, Cindy Sherman est aujourd’hui très active sur Instagram, dont elle se sert comme d’un carnet d’esquisse, continuant à nous tendre un miroir pour nous montrer combien nous sommes vulnérables.

Agrandissement : Illustration 10

[1] Groupe d'artistes américains parmi lesquels Barbara Kruger, Richard Prince, Robert Longo, Louise Lawler, … ayant grandi dans les années soixante et qui explorent dans leur travail artistique la relation entre l'art, les médias de masse et la société. Voir François Aubart, L'attitude de la Pictures Generation – Excès, passion et manipulation, Les presses du réel, 2023, 234 pp.

[2] Elles s’inscrivent dans le programme ENSOR 2024 qui marque le 75e anniversaire de la mort de James Ensor. Comme Ensor, Sherman exprime également son attitude critique envers les conventions sociales à travers des masques et des déguisements.

[3] Développée dans le cadre d'une collaboration entre le FOMU Antwerp et Gabriele Schor, directrice-fondatrice de la VERBUND Collection à Vienne d’où proviennent l’ensemble des œuvres présentées ici.

[4] John Waters, « A Conversation with Cindy Sherman », in Cindy Sherman, edited by Eva Respini, New York: The Museum of Modern Art, 2012, 69.

Agrandissement : Illustration 11

CINDY SHERMAN : Early works 1975-1980 commissariat : Gabriele Schor, directrice-fondatrice de la VERBUND Collection à Vienne.

CINDY SHERMAN: Anti-fashion, Commissariat : Rein Deslé, curator au FOMU, en collaboration avec le studio de Cindy Sherman, et Alessandra Napo, Staatsgalerie, Stuttgart.

Du mardi au dimanche, de 11h à 18h - Jusqu'au 2 février 2025.

FOMU-Fotomuseum

Waalsekaai 47

B - 2000 ANVERS

Agrandissement : Illustration 12