« L’homme qui pense, qui réfléchit, compare [...], acquiert la force d’user du passé pour la vie présente et de faire de l’événement à partir du révolu : mais qu’il y ait excès d’histoire, et il cesse d'être... », écrit Nietzsche.

Agrandissement : Illustration 1

Lorsqu’on ouvre à la page 40 le catalogue de l’exposition « Combattre loin de chez soi », on tombe sur une photographie en noir et blanc, sans doute plus vaste mais recadrée à la taille de la page. Ils sont quatre mais on devine aisément qu’ils sont plus nombreux aux corps à peine esquissés en bordures de l’image, parfois presque totalement hors champ, laissant apparaitre un pied ou le début d’un profil. Ils se détachent de la façade sans charme d’une maison simple et sans étage qui occupe tout l’arrière-plan, confisquant l’horizon, interdisant l’ouverture, l’échappée. Le cliché est pris sur le vif. Les corps sont en mouvement. Les soldats sont en ordre de marche, lourdement habillés et équipés, fusil à l’épaule, casque vissé sur la tête. Tous sont noirs. Ils sont quatre mais un seul fixe l’appareil. Au premier plan, vu de trois quarts, ne semblant guère ralentir, encore moins interrompre sa marche, il nous dévisage presque, captant tous les regards au point de faire oublier la présence des autres. Il a l’air jeune. Peut-être vingt ans. À quoi pense-t-il ? La légende de la photographie indique : « Tirailleurs malgaches en route vers leur cantonnement à Friesen (Haut-Rhin), France, 14 mai 1917 ». L’image appartient au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, en Seine-et-Marne, qui accueille jusqu’au 30 décembre une exposition interrogeant la participation de l’Empire colonial français dans la Grande Guerre. Elle a pour ambition de faire connaitre et comprendre le rôle des hommes de l’Empire engagés dans la guerre en mettant en avant une histoire partagée. L’exposition est, à ce titre, rythmée par la présence, le long des murs, de sortes de calicots rouges, seulement entrecoupés des portraits photographiques et des biographies de quelques-uns de ces hommes de l’Empire colonial, héros enfin sortis de la nuit.

Agrandissement : Illustration 2

Si le sujet est sensible au-delà du climat actuel, c’est qu’il renvoie, à l’intérieur même de l’histoire coloniale française, à une participation militaire autant que financière de tous les territoires. Les réformes qui traversent l’institution militaire française après la défaite de 1871 vont avoir pour conséquence de systématiser « l’appel aux colonies » pour l’effort de guerre. « La Coloniale[1] », créée avec le siècle, comprend, d’une part, l’Armée d’Afrique, qui prend sa source en Afrique du Nord et qui est constituée de colons ou de descendants de colons, et de la Légion étrangère et, d’autre part, les troupes coloniales, dont les cadres officiers sont toujours des Blancs, appelées communément tirailleurs sénégalais quel que soit l’origine subsaharienne des soldats. Les jeunes recrues, fils ou frères, étaient envoyés en métropole, pour la première fois dans l’immense majorité des cas, pour défendre une terre qu’ils ne connaissaient pas. Au départ d’un fils ou d’un frère, inévitablement, d’une force de travail, s’ajoutait la réquisition des denrées et matières premières comme efforts de guerre. Le projet adopte une approche pluridisciplinaire permettant de comprendre les enjeux des récits historiques à la faveur de la présentation d’un corpus d’œuvres, de données scientifiques, de documents et d’objets issus des collections du musée ou empruntés à d’autres institutions. À la fois chronologique et thématique, le parcours s’organise autour de trois sections principales dont la première s’attache à dresser l’historique et l’état des lieux de l’Empire colonial français à l’aube de la Grande Guerre.

L’Empire colonial français en 1914

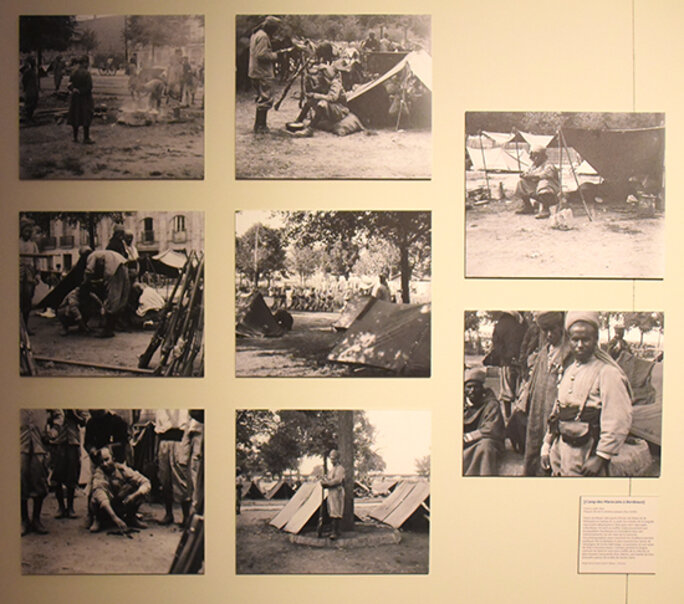

Fort de plus de quatre siècles d’existence, Il s’étend en Afrique, en Asie et dans l’Océan Indien à Madagascar et à La Réunion, en Océanie et dans le Pacifique, sur la Côte des Somalis et dans les Antilles. Colonies et protectorats comptent alors quarante-et-un millions d’habitants. Si ces territoires sont un enjeu de puissance pour la France, ils sont aussi une source de conflit avec d’autres pays comme en témoignent les deux crises marocaines de 1905[2] et 1911[3]. Ils représentent aussi pour certains un réservoir d’hommes qui servirait en temps de conflit, une « force noire » théorisée dès 1910 par le lieutenant-colonel Mangin dans son ouvrage éponyme[4] qui met en avant la « férocité » des troupes noires. C’est ainsi qu’entre 1914 et 1918, six cent mille hommes, qu’ils soient Indigènes ou Européens installés dans les colonies, vont être appelés à se battre loin de chez eux, sur tous les fronts où intervient l’armée française en Métropole, en Afrique et dans les Dardanelles, telle est la contribution des troupes coloniales à la victoire finale. Elle n’est cependant pas limitée aux seuls combats puisque deux cent mille travailleurs vont aussi être recrutés dans les usines, les mines, les ateliers ou encore les champs pour les besoins de production de guerre. Malgré les difficultés de transport, les colonies vont compléter leur participation à l’effort économique de guerre en envoyant des denrées et des matières premières. Pour les hommes mobilisés, la première expérience de la métropole est le froid, au point que le commandement décide de retirer à tour de rôle les régiments coloniaux du front, entre novembre et avril. Des « camps d’hivernage » sont aménagés à cet effet dans le sud de la France ainsi qu’en Afrique du Nord.

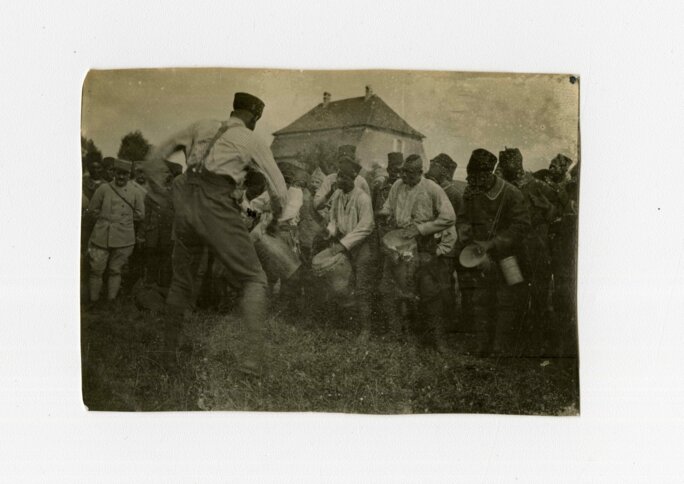

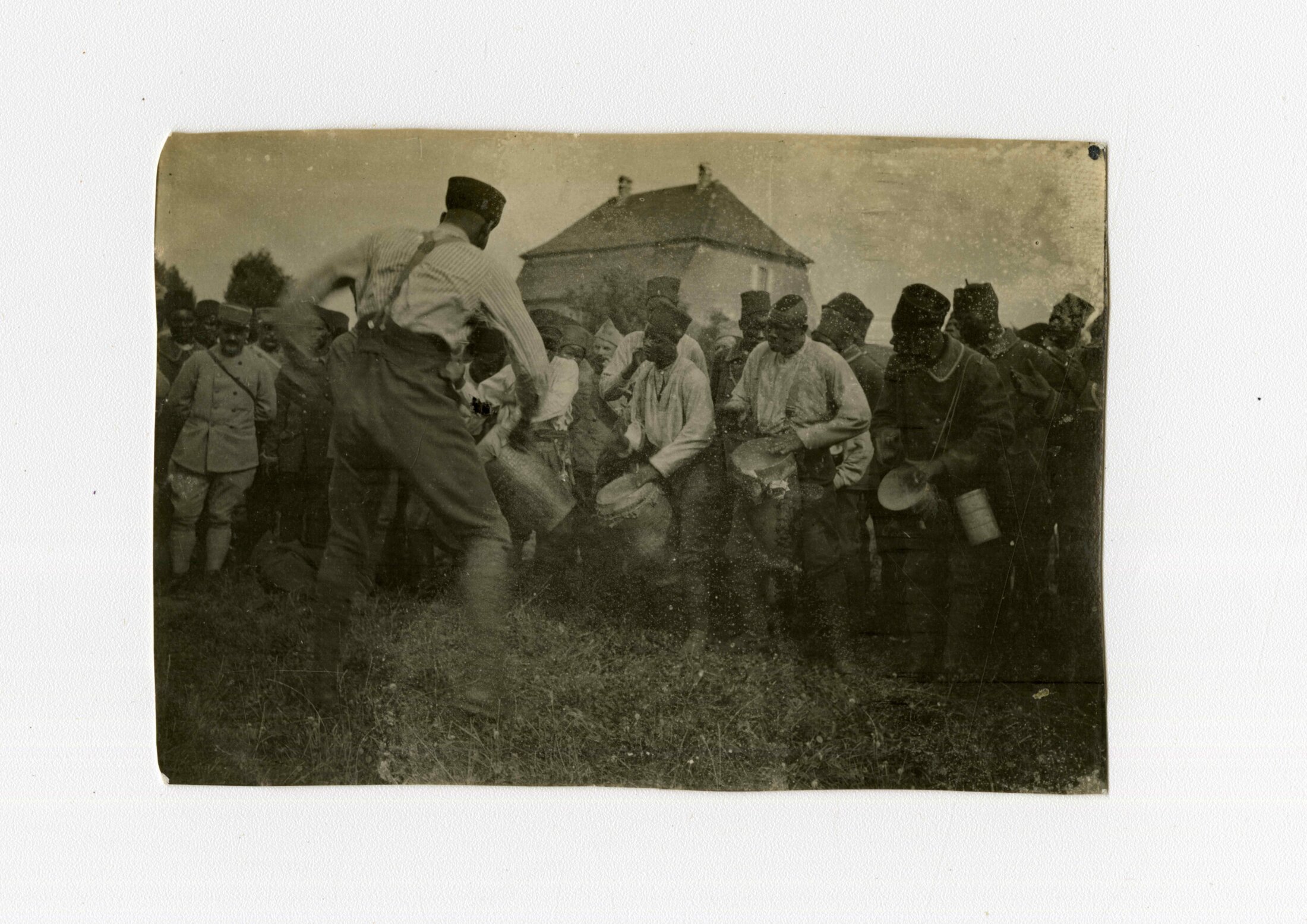

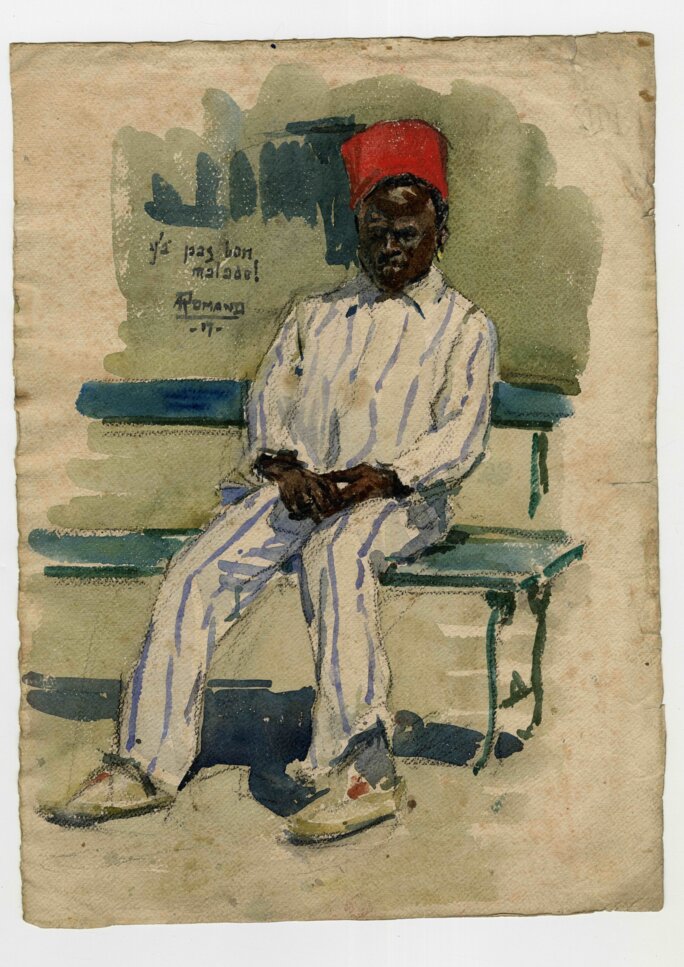

Un traitement spécifique, qui les différencie des autres régiments, va être appliqué, imposant une surveillance plus accrue du courrier, des permissions limitées et des inégalités en marnière d’avancement et de commandement. L’institution militaire souhaite ainsi renforcer l’attachement des Indigènes à la France. Pour contrer la propagande ennemie, ils vont favoriser la pratique religieuse, le respect des coutumes, les habitudes culinaires et culturelles. L’exposition explore également les regards extérieurs portés sur ces hommes qui sont replacés dans les systèmes de représentation de l’époque.

Agrandissement : Illustration 4

Découvrir l’autre pendant la Grande Guerre

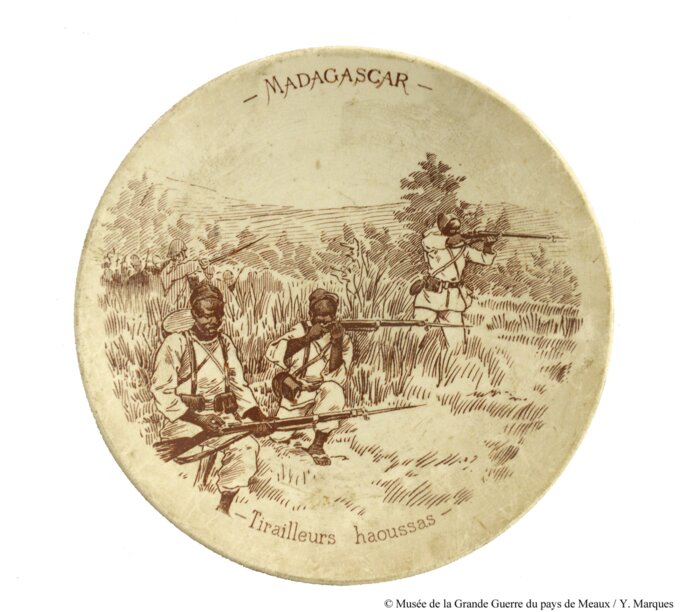

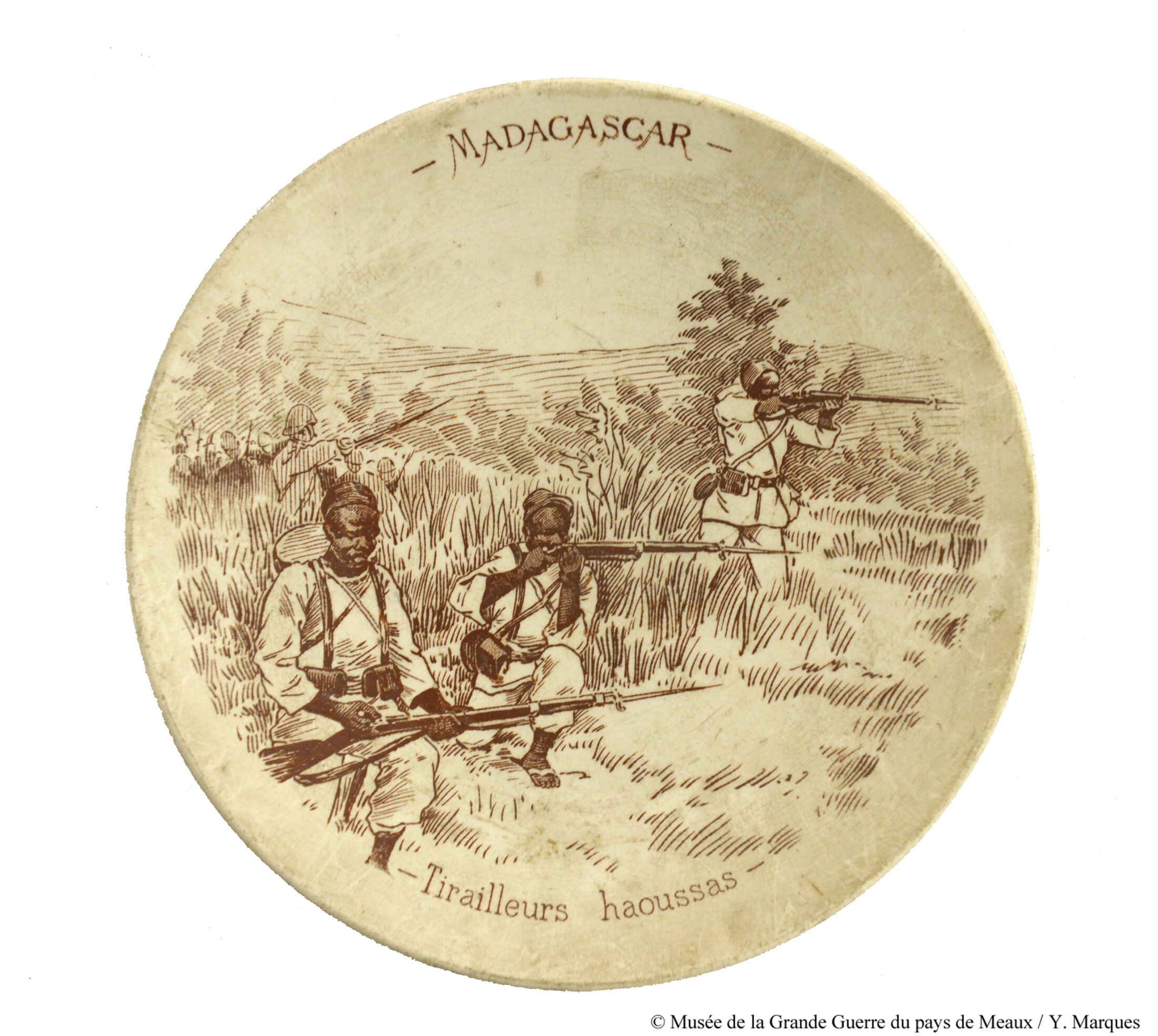

La guerre a changé le regard des Métropolitains sur les « Indigènes ». Le brassage de population produit par la présence d’autant d’hommes issus de tous les territoires de l’Empire engendre des échanges et une découverte. Au début du parcours est exposée une assiette historiée montrant trois tirailleurs haoussas dans différentes positions de tir. À l’arrière, des troupes coloniales françaises métropolitaines sont reconnaissables grâce à leur fameux salacot, l’emblématique casque colonial. Cette assiette en forme de « lentille » est la première d’un ensemble de douze, réalisé entre 1895 et 1900 à la faïencerie de Sarreguemines, chacune présentant une scène de l’une des deux expéditions qui furent menées à Madagascar à la fin du XIXèmesiècle.

Agrandissement : Illustration 5

La défaite de 1871 contre la Prusse entraine la France à l’assaut de l’Afrique, de l’Asie, de l’Océanie, et avec elle les grandes puissances européennes. À l’époque, la colonisation est envisagée comme un devoir national, une mission civilisatrice. Le but de la France est de regagner une place prépondérante dans le monde. Dans ses expéditions outre-mer, particulièrement en Afrique, la France emploie des troupes dites « indigènes ». À Madagascar, en 1895, l’armée française déploie, aux côtés des troupes venues de la métropole, des Haoussas et des tirailleurs malgaches. L’imagerie qui se développe en France tout au long du XIXème siècle sur la céramique en faïence, particulièrement les assiettes, supports privilégiés de cette production, est très patriotique. La manufacture de Sarreguemines se distingue par la grande richesse de sa production qu’elle commercialise jusqu’à Paris. Après 1871, elle s’adapte au marché français en développant des thèmes nationalistes, glorifiant avant tout les conquêtes, collant ainsi à la propagande triomphaliste de l’État. Les pièces de faïence étant d’un coût relativement peu élevé, tout le monde ou presque devait décorer son intérieur à moindre frais, assurant une diffusion massive de ces thèmes déjà relayés par la presse nationale.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

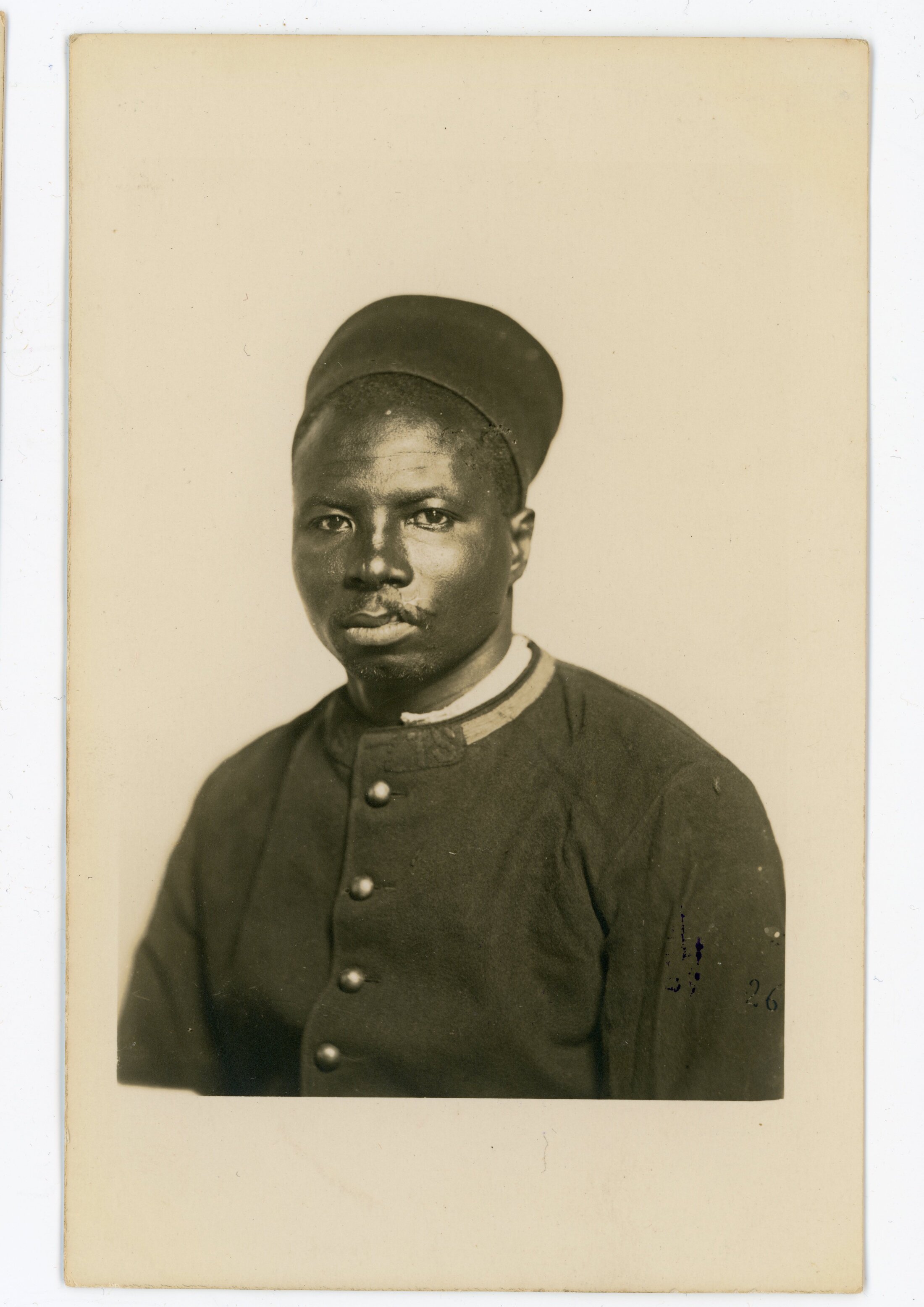

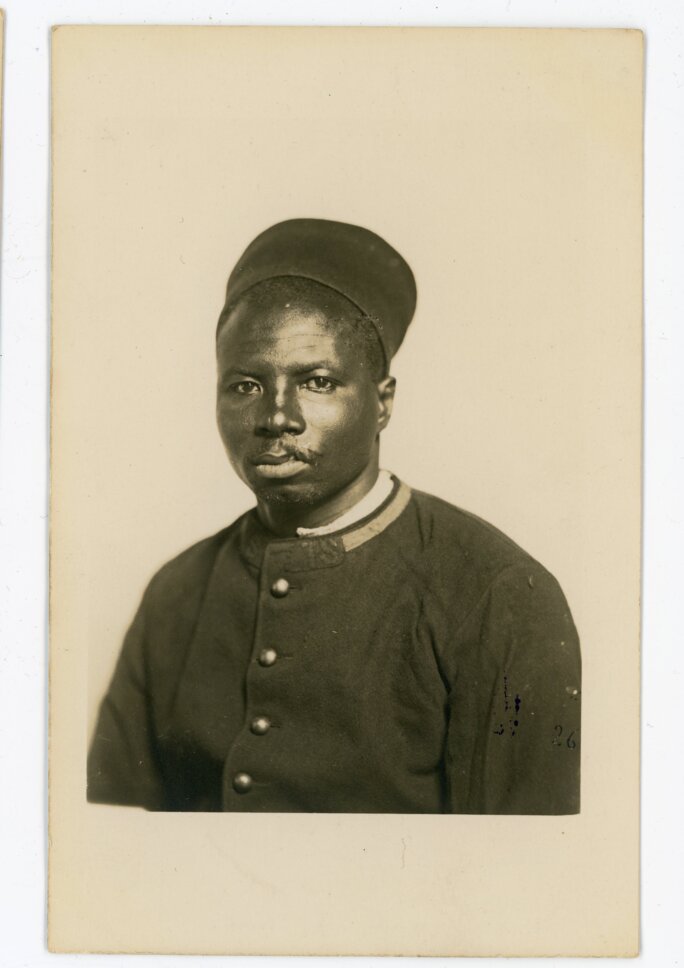

Les « camps d’hivernage » sont les principaux relais de l’acculturation à la langue et aux mœurs métropolitaines. On a longtemps refusé à Bakary Diallo (1892-1978), en raison de son illettrisme supposé, la paternité de « Force-Bonté », récit autobiographique publié en 1926, et qui relate son engagement militaire. Ce témoignage sur la Grande Guerre vue à travers le regard d’un soldat des troupes coloniales, est exceptionnel par sa rareté. Diallo sait à quoi s’en tenir. Il est parfaitement conscient des préjugés racistes qui animent la France du début du XXème siècle. Il ne remet jamais en question pourtant son idéalisme et sa vision d’une France coloniale à qui il semble tout devoir. Engagé parmi les tirailleurs sénégalais à Saint-Louis en 1911, il participe à la campagne de « pacification[5] » au Maroc (1911-1914), avant d’être envoyé au front à l’annonce de la mobilisation. Dès le mois d’août 1914, il combat à Arras, puis dans la Marne. Le 3 novembre 1914, il est grièvement blessé et va passer plusieurs mois dans différents hôpitaux. C’est en convalescence qu’il va se perfectionner dans la lecture et l’écriture du français. Il poursuivra sa carrière militaire en tant qu’interprète entre 1915 et 1923. Rentré au Sénégal en 1928, il travaillera pour l'administration jusqu’en 1953. Léopold Sédar Senghor le considérait comme le premier écrivain sénégalais.

Agrandissement : Illustration 8

Honorer et commémorer, les résonnances de la guerre

L’Empire sort de la guerre de 1914-1918 renforcé et même agrandi, mais en apparence seulement. En réalité, il est profondément affecté par les effets du conflit et le lourd tribut payé à la métropole : six cents mille hommes mobilisés, dont quatre-cents-trente-mille ont combattu sur les différents fronts, soixante-quinze mille d’entre eux sont morts ou disparus. La participation des troupes coloniales à la Grande Guerre constitue un évènement dont personne sans doute n’avait mesuré la portée. Il va peser sur les relations à venir avec la métropole. Les aspirations sociales des peuples colonisés se font politiques pour envisager une redéfinition du lien colonial avec Paris, d’autant que la plupart des anciens soldats estiment avoir gagné des droits avec leur sang versé. Au lendemain de la Victoire, La France mène alors une « politique des égards » auprès des combattants et des travailleurs coloniaux. Ces derniers reçoivent des décorations, participent aux défilés de la victoire. Ainsi, le 14 juillet 1919, toutes les formations coloniales défilent sur les Champs-Élysées aux côtés des soldats métropolitains et alliés.

Agrandissement : Illustration 9

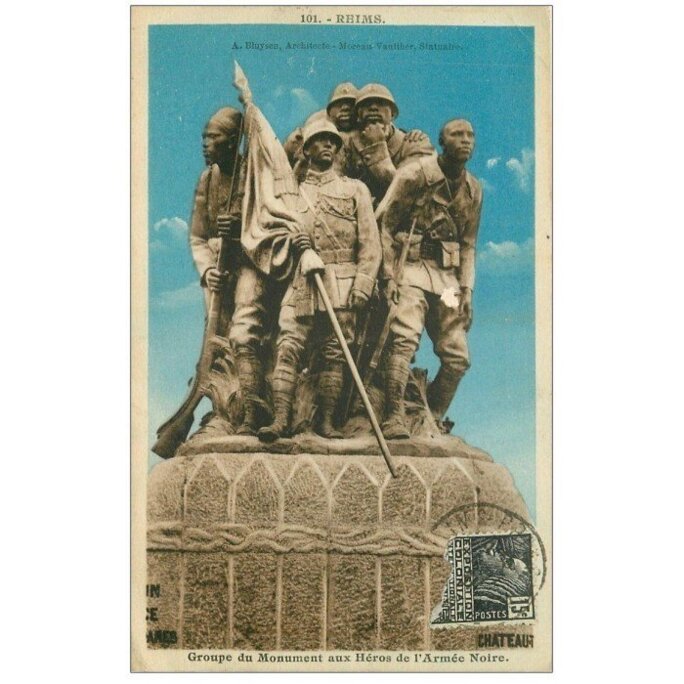

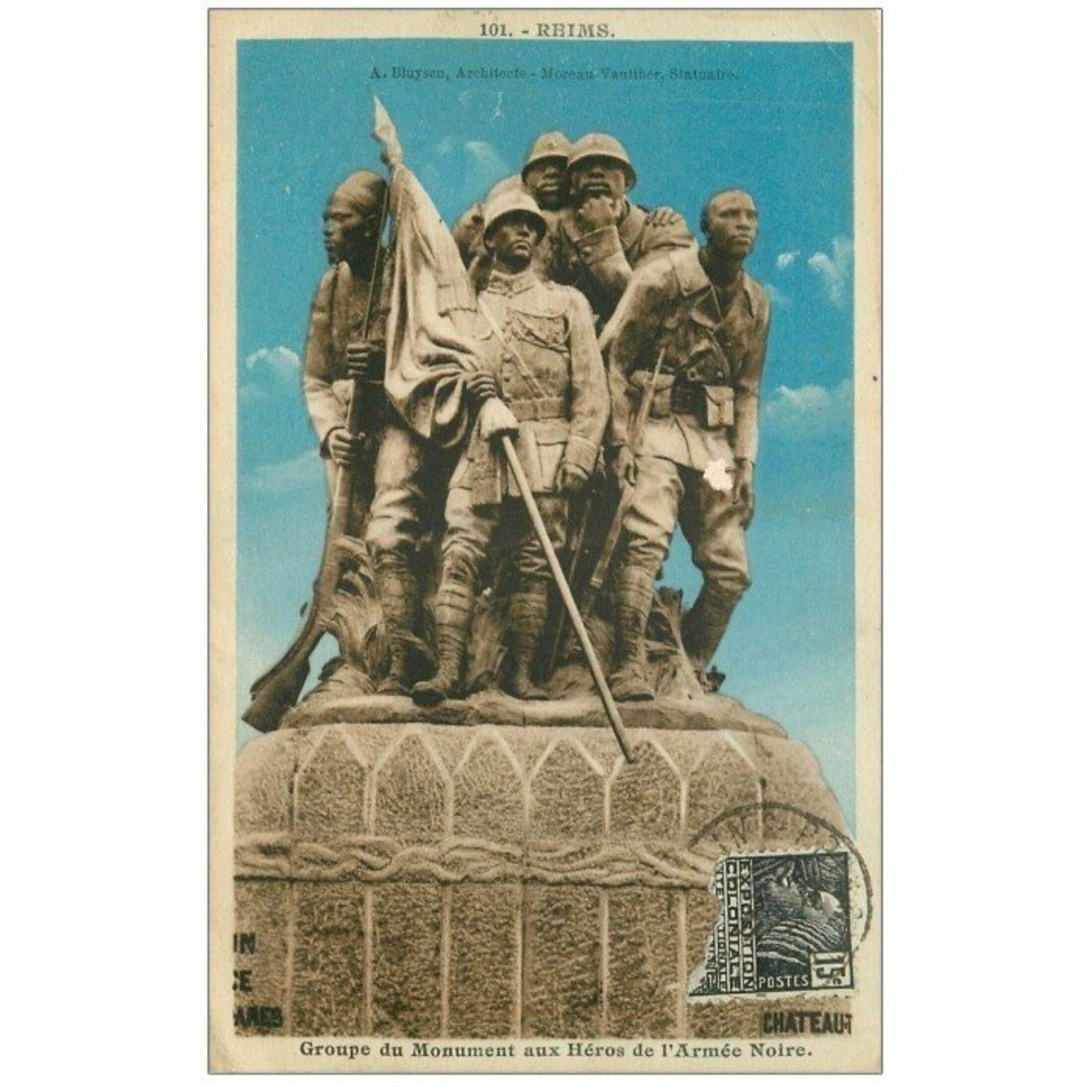

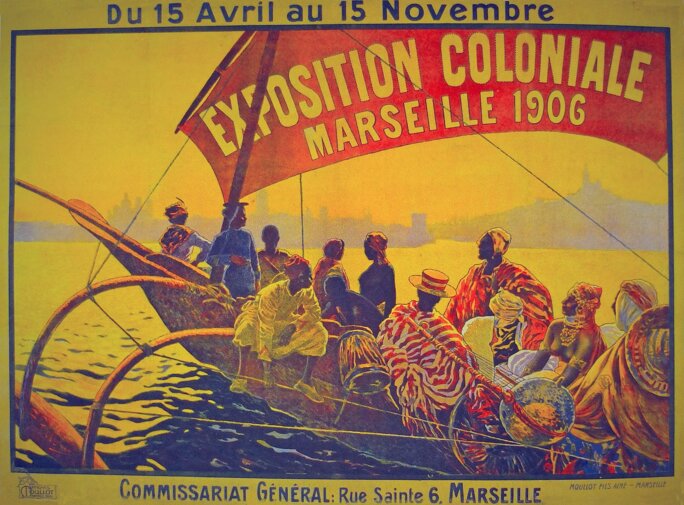

Des mises en mémoire passent par l’édification de monuments et bâtiments commémoratifs comme le « Monument aux héros de l’Armée noire », groupe monumental en bronze érigé en même temps à Bamako et à Reims[6] rendant hommage aux « tirailleurs sénégalais » ayant défendu la capitale de la Champagne tout au long de la guerre. La construction de la Grande Mosquée de Paris est aussi une conséquence de cette « politique des égards » qui doit à la fois honorer les sacrifices consentis par l’Empire colonial, et convaincre les Français de métropole de l’utilité des colonies célébrées dans les expositions coloniales qui pullulent à l’époque. Il faut se rappeler que la France de cette époque est majoritairement rurale et peu sensible à la question des colonies. Et les dizaines de millions de kilomètres carré, qui constituent le deuxième empire colonial au monde après l’Empire britannique, restent quelque chose d’abstrait pour la plupart des Français de métropole. Des cimetières militaires nationaux accueillent les dépouilles des soldats coloniaux morts pour la France, leurs tombes, dont les stèles diffèrent selon leur religion, étant entretenues à perpétuité par les services de l’État. Dans certains territoires de l’Empire, la mise en place d’un culte du souvenir vise à exalter la participation des colonisés aux combats de la « Mère patrie ».

Agrandissement : Illustration 10

Si on déboulonne parfois les statues, les monuments, cimetières, et autres bâtiments commémoratifs, sont autant de traces qui dressent, en France comme à l’étranger, une cartographie sensible de l’engagement des hommes de l’Empire, une autre histoire de France qui se lit en parcourant les villes et ce qui reste des champs de bataille. Au milieu des uniformes coloniaux de l’époque, des cartes d’empires à l’échelle du monde, des peintures représentant aussi bien un petit groupe en uniforme jouant au loto que d’autres dans l’apprentissage de l’écriture, des revues illustrées et des programmes-souvenirs, des affiches appelant à l’emprunt national ou à la vente de charité pour financer le retour au pays, ou invitant à visiter l’exposition coloniale, des ouvrages plus ou moins stéréotypés, des insignes vendus lors de la Journée de l’Armée d’Afrique et des troupes coloniales, il y a cette rencontre avec des visages sortis de l’oubli. Anoblis par ces portraits photographiques plus grands que nature qu’il a fallu sans doute ressusciter, et par leur histoire, Sisthène Héliodore Camille Mortenol (1859-1930), polytechnicien, fils d’esclave affranchi et responsable de la défense antiaérienne de Paris à partir de 1915, Fernand Eusèbe (1891-1916), caporal au régiment d’infanterie coloniale du Maroc, Guadeloupéen tombé lors de l’attaque du fort de Douaumont dans la Meuse, Chérif Cadi (1867-1939), lieutenant-colonel, polytechnicien, Français et musulman, Joseph Ranaivo (1895-1916), soldat malgache tué à vingt-et-un ans sur le front de la Somme, et tous les autres, sont aussi les héros d’une histoire nationale qui, après les avoir longtemps ignorés, semble en retrouver la mémoire.

Agrandissement : Illustration 11

[1] Nom donnée à l’armée coloniale, ensemble d’unités militaires françaises créées par la loi du 7 juillet 1900, rattachant les troupes de la marine au ministère de la Guerre.

[2] La crise de Tanger oppose en 1905 plusieurs puissances étrangères pour la colonisation du Maroc. Elle fait suite au discours de l’empereur Guillaume II prononcé à Tanger le 31 mars 1905, s’opposant à l’instauration d’un protectorat français sur le Maroc, exigeant un état libre et indépendant afin de préserver les intérêts allemands sur place.

[3] La crise d’Agadir ou le coup d’Agadir relève d’un incident militaire et diplomatique entre la France et l’Allemagne, provoqué par l’envoi d’une canonnière de la Marine allemande dans la baie d’Agadir, sur fond de rivalités impérialistes qui, depuis la fin du XIXème siècle et la conférence de Berlin, se partagent l’Afrique et la mise en tutelle du Maroc précolonial. Voir Jean-Claude Allain, Agadir 1911 : Une crise impérialiste en Europe pour la conquête du Maroc, Paris, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 1976, 471 p.

[4] Charles Mangin, La Force Noire, Paris, Hachette, 1910. Le succès est tel que l’ouvrage en est déjà à sa quatrième édition l’année suivante.,

[5] En réalité, une guerre coloniale militaire et politique française amorcée sous la responsabilité du premier résidant général français au Maroc, Hubert Lyautey. Le terme de » pacification » finit par se substituer à celui de « conquête ». Sophie Dulucq (dir.), Jean-François Klein (dir.) et Benjamin Stora (dir.), Les Mots de la colonisation, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, coll. « Les mots de », 2007, 128 p., « Pacification », p. 87

[6] Œuvre du sculpteur Paul Moreau-Vauthier (1871-1936), le monument à Reims est détruit par les Allemands en 1940. S’il a retrouvé son emplacement d’origine en 2013, il faudra attendre novembre 2018 pour qu’il soit officiellement inauguré par Emmanuel Macron et Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Mali.

Agrandissement : Illustration 12

« COMBATTRE LOIN DE CHEZ SOI. L'Empire colonial français, dans la Grande Guerre » - Commissariat : Johanne Berlemont. Conseil scientifique : Jeanne-Marie Amat-Roze, Christian Benoit, Jacques Frémeaux.

Jusqu'au 30 décembre 2024. Du mercredi au lundi, de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 20h.

Musée de le Grande Guerre

Rue Lazare Ponticelli

77 000 MEAUX

Agrandissement : Illustration 13