Le droit : une faculté, pas une obligation

L’article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques « dans des conditions déterminées par le maire, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public ».

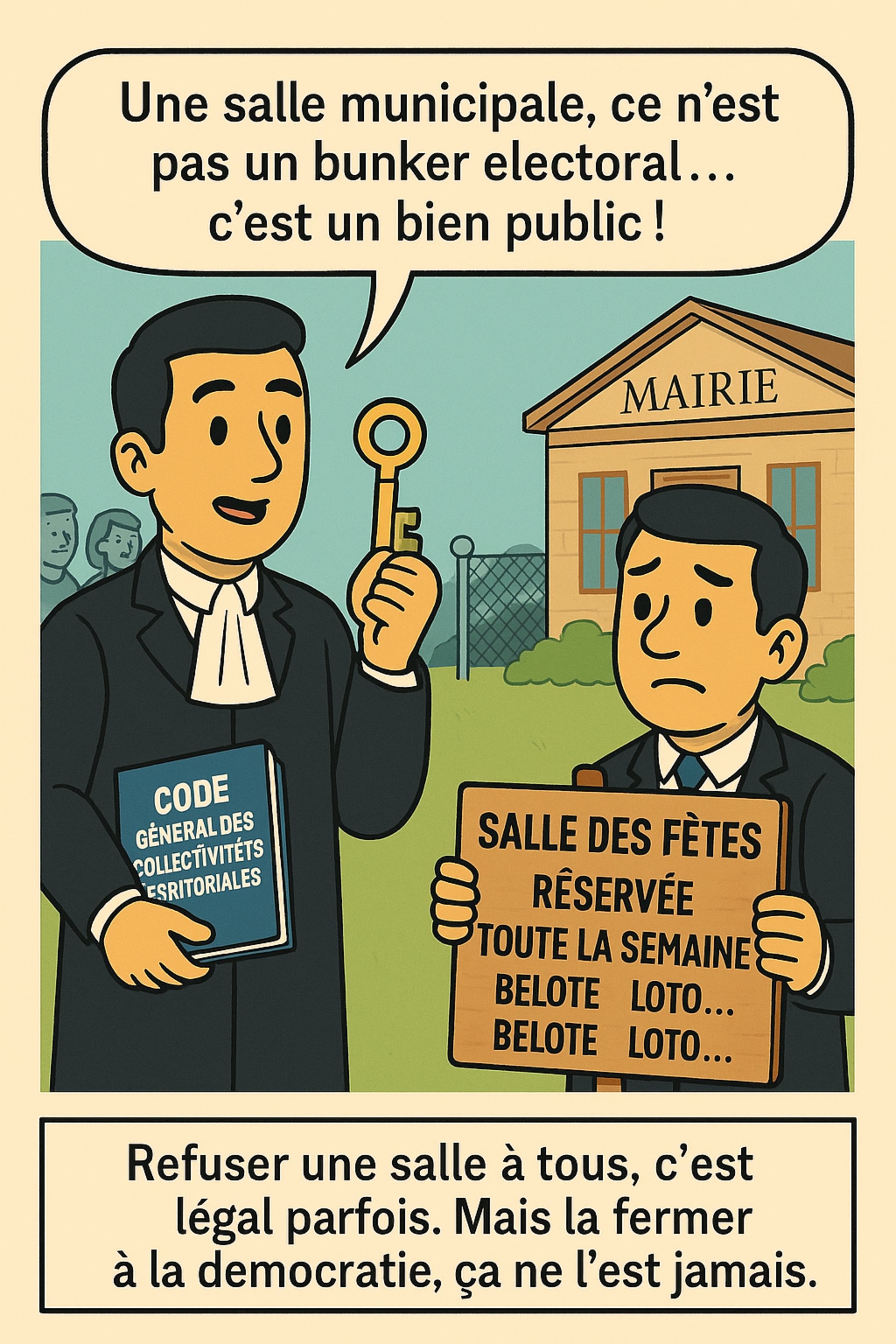

Autrement dit, le maire n’est pas obligé d’ouvrir la salle des fêtes à tout le monde.

Il dispose d’un pouvoir d’appréciation, mais celui-ci doit respecter deux principes : l’égalité entre usagers et la neutralité du service public.

Il peut donc refuser une mise à disposition, mais uniquement pour des motifs objectifs et vérifiables :

-salle déjà réservée

-travaux ou contraintes de sécurité

-perturbation du service public ou risque d’ordre public

En revanche, refuser parce que la demande vient d’un opposant politique, d’une association “gênante” ou d’un parti concurrent demeure illégal.

Le Défenseur des droits l’a rappelé : une commune ne peut refuser un local au seul motif de la nature politique, syndicale ou religieuse de la demande.

Agrandissement : Illustration 1

La tentation du “tout fermé”

Certains maires, pour éviter toute accusation de partialité, choisissent une solution radicale :

“Nous ne prêtons plus de salle à personne. Comme ça, pas de problème.”

Juridiquement, ce refus global est possible : la mise à disposition n’est qu’une faculté, pas un droit automatique.

Mais la jurisprudence rappelle qu’un tel refus ne peut se fonder que sur les nécessités prévues par la loi : administration du patrimoine, fonctionnement des services ou maintien de l’ordre public.

Autrement dit, la fermeture “par principe” ou “par confort politique” n’est pas un motif valable.

Et si, malgré cette interdiction générale, la majorité municipale continue à utiliser la salle pour ses propres activités, la neutralité disparaît aussitôt.

Le cas du “maire trop malin”

D’autres élus, plus inventifs, préfèrent réserver préventivement la salle communale au nom d’une association amie — souvent présidée par eux-mêmes.

Résultat : quand l’opposition demande un créneau, tout est “déjà pris”.

Ce type de stratégie a déjà été sanctionné.

Dans plusieurs affaires, les tribunaux ont vérifié :

-la réalité de la réservation

-sa date

-sa justification

-la cohérence du planning

Lorsque la réservation apparaît postérieure à la demande concurrente ou manifestement artificielle, le juge y voit une discrimination déguisée et annule la décision.

En période électorale : neutralité renforcée

Pendant une campagne, les règles se durcissent encore.

Si la commune met une salle à disposition d’un candidat, elle doit le faire dans les mêmes conditions pour tous les autres (article L. 52-8 du Code électoral).

La note de l’Association des maires de France est claire :

Le maire peut décider de ne prêter aucune salle, mais il doit appliquer cette règle strictement à tous.

Sinon, il rompt l’égalité et expose la commune — voire l’élection elle-même — à un contentieux.

En conclusion, refuser l’accès à une salle peut être légal, mais cela doit rester exceptionnel et motivé.

Fermer toutes les portes, c’est souvent plus un réflexe politique qu’une nécessité administrative.

Une commune ne détient pas la parole publique : elle en est la gardienne.

Et la salle municipale, lieu banal en apparence, est l’un des rares espaces où le citoyen peut encore écouter, contredire et débattre.

La vraie neutralité ne consiste pas à éteindre toutes les voix, mais à laisser chaque voix trouver sa place.

C’est à ce prix que la République garde son souffle.