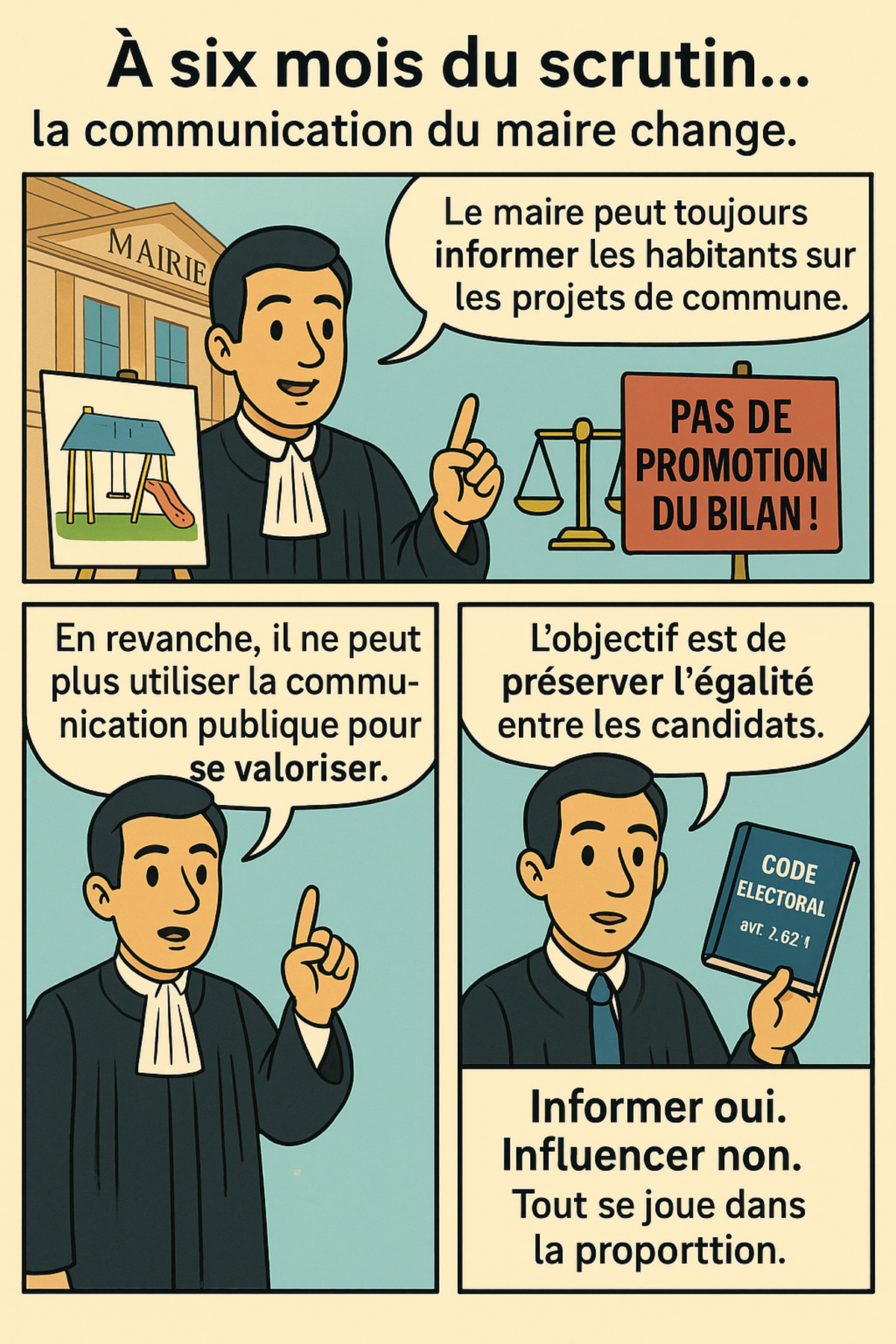

Quel texte régit cette communication ?

Il s’agit de l’article L.52-1 du Code électoral :

« À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées. »

Concrètement, pour les municipales de mars 2026, la règle s’applique dès le 1er septembre 2025.

À partir de là, une collectivité n’a plus le droit de financer une communication “valorisante” — bulletins municipaux flatteurs, bilans de mandat en quadrichromie, vidéos d’inaugurations en série.

Mais le texte ne définit rien : ni “campagne”, ni “promotion”, ni même “publicitaire”.

Tout dépendra donc… du juge.

Agrandissement : Illustration 1

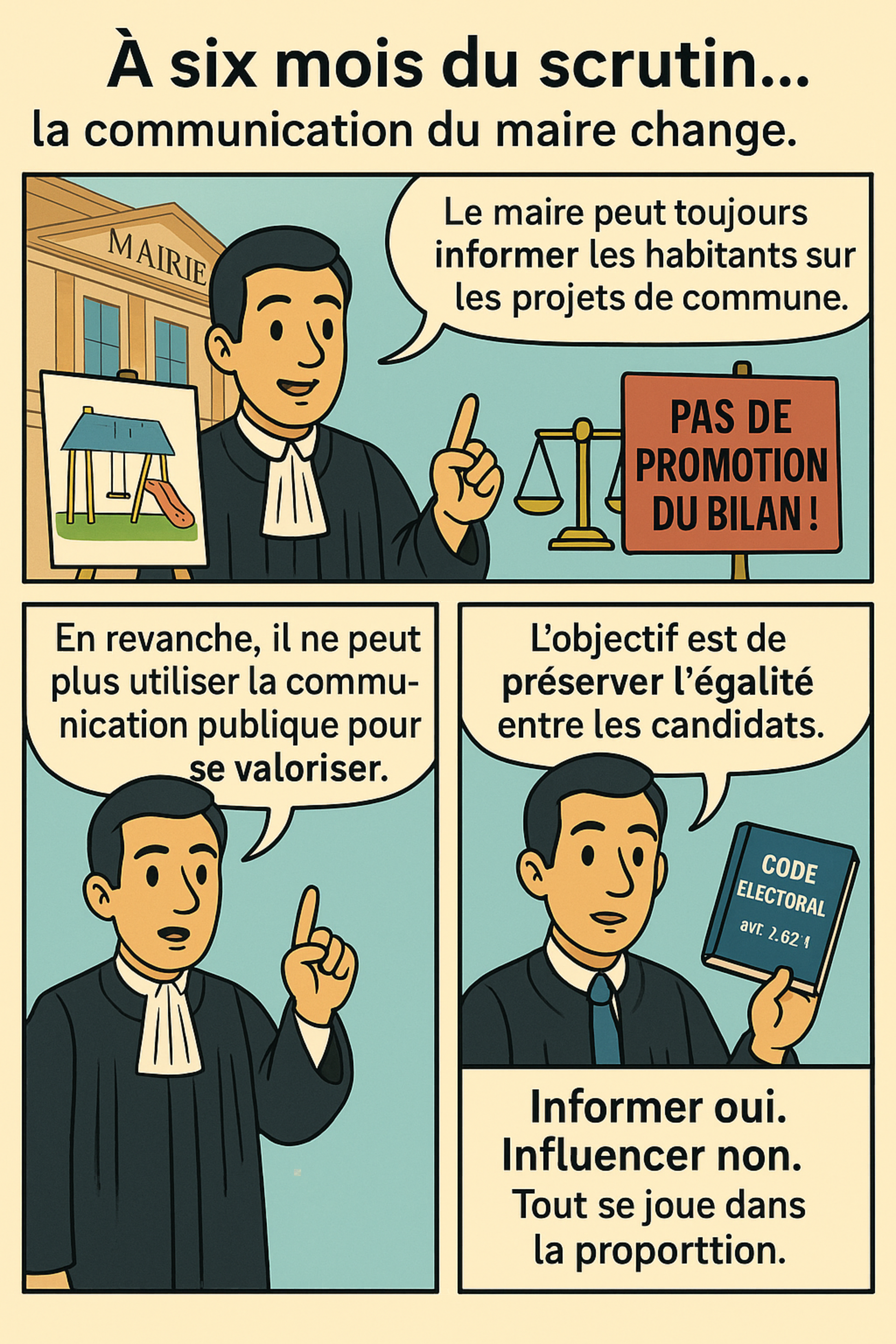

Trois périodes, trois vitesses

Avant le 1er septembre 2025, tout reste possible — dans la mesure du raisonnable.

Entre septembre et mars, la communication doit redevenir sobre, factuelle, limitée à l’intérêt général.

Et pendant la campagne officielle, à compter du 2 mars 2026, c’est le silence quasi total : la mairie se tait, le candidat parle.

Le juge, arbitre du flou

La jurisprudence s’est construite à coups de cas concrets.

En 1993, dans Bordères-sur-l’Échez, le Conseil d’État a annulé un scrutin après la diffusion d’une brochure vantant la gestion municipale.

Trois ans plus tard, dans Morhange (CE, 5 juin 1996), un bulletin municipal jugé trop élogieux a subi le même sort.

Même sanction à Annonay (CE, 7 mai 1997) : un dossier “bilan de mandat” financé par la commune était une promotion déguisée.

En 2009, dans l’affaire Cussac-Fort-Médoc (CE, 30 mars 2009, n° 318085), le juge rappelle que l’usage systématique des supports municipaux pour “raconter” la réussite de la commune revient à donner un avantage électoral au maire sortant.

Mais à l’inverse, la jurisprudence récente nuance.

Dans Audenge (CE, 17 avril 2015, n° 382194) et Metz (CE, 17 avril 2015, n° 386091), le Conseil d’État a validé des publications neutres, purement informatives, répondant à un besoin réel d’information locale.

Dans Oyonnax (CE, 15 juin 2015, n° 387896), en revanche, une brochure publiée à la veille du scrutin a été jugée irrégulière — le calendrier et la tonalité faisaient pencher la balance.

En conclusion, le juge ne sanctionne pas la parole publique : il sanctionne l’excès.

La communication municipale n’est pas interdite, elle doit simplement rester proportionnée à son but et le juge s’assure de l’équilibre entre le besoin d’informer les habitants et le risque de troubler l’égalité entre candidats.